Мурманское газовое месторождение в Баренцевом море в качестве объекта освоения подводными технологиями

Автор: Кульпин Леонид Григорьевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются специфика и основные параметры Мурманского газового месторождения, рассматривается возможность его освоения для нужд энергетики ближайших объектов инфраструктуры на суше с использованием подводных технологий, обсуждаются проблемы безопасности его эксплуатации.

Мурманское газовое месторождение, углеводородные ресурсы, транспортировка, подводные технологии, газопровод, продуктивные горизонты

Короткий адрес: https://sciup.org/14294718

IDR: 14294718

Текст научной статьи Мурманское газовое месторождение в Баренцевом море в качестве объекта освоения подводными технологиями

Ресурсы углеводородов акваторий Баренцева, Карского морей и прилегающей суши, включая полуостров Ямал и район Уренгоя и Ямбурга, многие специалисты называют "энергетическим центром планеты". На Кольском полуострове расположен самый крупный в Заполярье областной центр – г. Мурманск с объектами всероссийского значения – мощной горной промышленностью; крупными морскими базами (военно-морская, атомная и ледокольная); буровыми и исследовательскими судами, а так же портами (торговый, угольный, рыбный).

2. Общая характеристика и специфические особенности Мурманского газового месторождения

При всем обилии углеводородных ресурсов энергетика Мурманской области построена в основном на привозном топливе: нефтепродуктах, угле, сжиженном газе и даже дровах. Объем привозного топлива составляет несколько железнодорожных эшелонов в сутки с использованием транссибирской железной дороги и "однопутки" Санкт-Петербург – Мурманск. Между тем, на расстоянии 220 км к северо-востоку от Кольского полуострова и 350 км от г. Мурманска находится крупное морское Мурманское газовое месторождение (рис. 1), открытое при участии автора в 1983 г. с использованием бурового судна "Виктор Муравленко".

74°

Лудловское

Рис. 1. Мурманское газовое месторождение в Баренцевом море

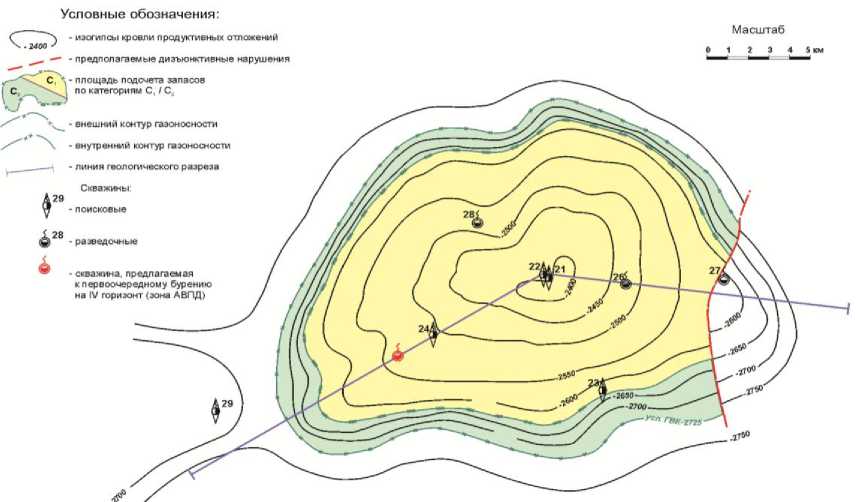

Рис. 2. Структурная карта по кровле I (верхнего) продуктивного горизонта

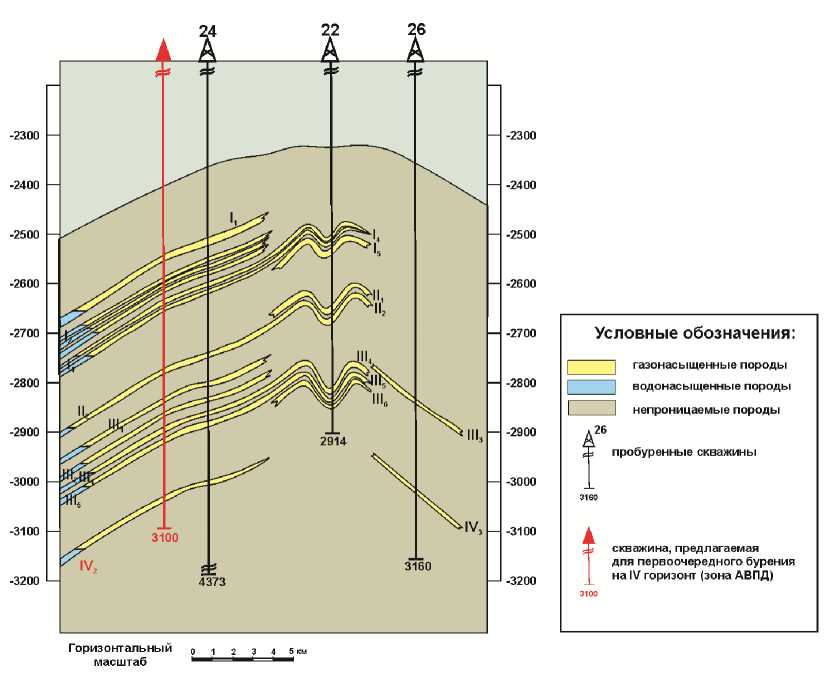

Рис. 3. Геологический профиль по линии скважин 24-22-26

В тектоническом отношении месторождение расположено в юго-западной бортовой части Южно-Баренцевской синеклизы ( Захаров и др ., 2011).

На месторождении пробурено 9 скважин, максимальная глубина по скважине 24 составила 4 373 м. Промышленная газоносность связана с отложениями среднего и нижнего триаса. Выделено 4 продуктивных горизонта ( Захаров и др ., 2011). Средняя глубина залегания продуктивных пластов –

2 500-2 750 м. Пласты характеризуются невыдержанностью толщин вплоть до выклинивания. Структурная карта представлена на рис. 2, профиль на рис. 3. Геологическое строение представляется как сложное.

Продуктивные горизонты испытывались в шести скважинах. При испытании в 14 объектах опробования получены промышленные притоки газа. Максимальный дебит на штуцере 22 мм 740 тыс.м3/сут., минимальный – 30 м3/сут. Газ сухой, метановый, низкоазотный, бессернистый, низкоуглекислый, с высокой теплотворной способностью.

Коэффициент аномальности пластового давления изменяется от 1,3 до 1,6.

Испытания и оценки продуктивности проводились при участии автора ( Кульпин , 2012).

Запасы газа по залежам оценены в 120 млрд м3, что позволяет отнести месторождение к крупным.

Донные отложения представлены в основном мелкозернистым песком и супесью до 3-3,5 м. Ниже – глинистые пески с суглинками.

Ледовые и другие условия представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные параметры природных условий Мурманского месторождения

|

Ледовые условия |

Возможно прохождение ледовых полей в течение 2 месяцев 1 раз в 5 лет. Толщина ровного льда до 0,8 м, толщина консолидированного слоя торосов до 1,5 м |

|

Скорость ветра |

30-40 м/с, в порывах до 45 м/с |

|

Минимальная температура воздуха |

–30 °С |

|

Колебания уровня моря |

от –0,8 до +1,4 |

Сложное геологическое строение подтверждено при интерпретации данных промысловых исследований скважин. В скважинах 24 и 28 получены характерные особенности КВД для экранированных залежей (выпуклы к оси давлений в координатах Хорнера) ( Кульпин , 2012). Скважина 28 предположительно находится в зоне, экранированной сбросом и границей раздела "газ – вода". Требуются дополнительные исследования с целью выбора наиболее благоприятных участков для разработки залежей. Положительным фактором является наличие в залежах аномально высокого пластового давления (АВПД).

Рис. 4. Проект O'rmen Lange (Норвегия)

длительно обеспечить 5 скважин, включая 2 резервные.

Примером практического исполь-зования подводных технологий добычи и транспорта газа является общеизвестное месторождение O'rmen Lange в Норвегии (рис. 4). Запасы газа 375 млрд м3. Газ из месторождения подается по мультифазному 120 км газопроводу на берег, где производится подготовка газа, компримирование и транспортировка в Великобританию на расстояние 1 200 км с промежуточной компрессорной станцией на платформе "Sleipner". С падением давления в залежи планируется оборудовать на подводном комплексе компрессор.

Для бурения эксплуатационных скважин и прокладки трубопроводов от Мурманского месторождения можно использовать российские арктические морские буровые установки: судно "Валентин Шашин", полупогружные платформы "Полярная Звезда", "Северное Сияние", "Мурманская", а также трубоукладочное судно "Defender".

Рекомендуется подводное закачивание скважин с подачей газа на манифольд с мультифазной транспортировкой подводными газопроводами до района пос. Териберка. Возможно, потребуется промежуточное компримирование мультифазного потока подводным компрессором. Подобная технология разрабатывается рядом компаний ( Nishant Gupta , 2010; Чернов, Кирик , 2013).

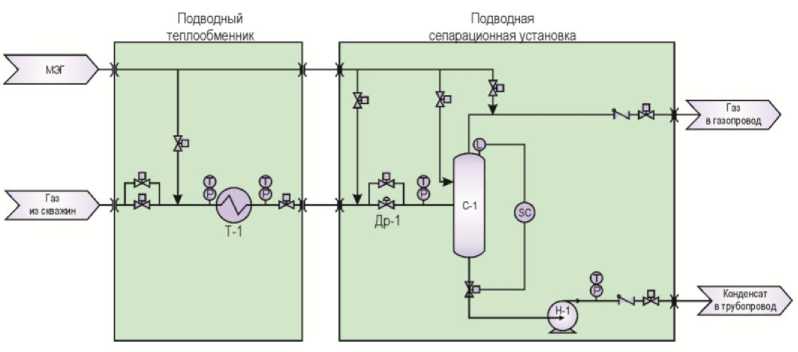

Рис. 5. Принципиальная схема подводной установки подготовки газа к транспорту

В ближайшее время промышленные образцы, прошедшие испытания, станут доступны для применения. Такое решение схематично отражено на рис. 5 ( Чернов, Кирик , 2013). К технологическим особенностям можно отнести охлаждение газа морской водой и модульность конструктивного исполнения, что особенно важно при доставке на месторождение и подводном монтаже.

Выбор технологической схемы подготовки и транспорта газа должен быть произведен на стадии проектирования. При этом уже сегодня существуют технические возможности, которых не было еще несколько лет назад, что дает основание для рассмотрения Мурманского месторождения как потенциального объекта освоения.

Предварительно разрабатываемый "Мурманский проект" по запасам месторождения, глубинам моря, количеству скважин, уровням добычи, длине трубопроводов существенно уступает проекту O'rmen Lange, в том числе, что немаловажно, и по размерам инвестиций. Авторы считают, что в современных условиях проект реализуем.

На сегодня не представляется возможным дать более точные оценки проекта освоения Мурманского месторождения для нужд энергетики, однако можно ожидать, что проект себя оправдает.

Расчеты осадки поверхности дна базируются на использовании имеющегося на данный момент геолого-промыслового материала. Математическая постановка задачи вертикального смещения дна моря формулируется в рамках теории упругих деформаций. Предполагается, что величина смещения кровли продуктивного пласта равна смещению поверхности дна.

Для оценки деформаций пропластков была использована работа ( Петренко и др ., 1983).

В табл. 2 представлены результаты определения осадки дна моря на Мурманском месторождении в течение 30 лет в результате сжатия продуктивных пластов по мере их истощения при добыче газа. Расчеты выполнены на основании информации о возможном изменении проектных пластовых давлений при разработке залежей.

Необходимо отметить, что приведенные расчеты носят ориентировочный характер, т.к. месторождение осложнено большим числом относительно непротяженных разрывных нарушений, предположительно связанных с литологическими замещениями. Из табл. 2 видно, что максимальная осадка дна моря при разработке Мурманского месторождения на режиме истощения будет соответствовать примерно 5 м, что необходимо учитывать при разработке месторождения на режиме истощения.

Оценка величин вертикального смещения дна моря важна, поскольку следствием этого смещения может быть разгерметизация заколонных пространств скважин, смятие и слом обсадных колонн, деформация подводных коммуникаций, а также при разработке месторождения с помощью добычной платформы возможно уменьшение ее клиренса до уровня досягаемости волн, и возможен выход из строя крепящих якорей.

Таблица 2. Прогнозные значения смещений поверхности дна моря в процессе разработки Мурманского месторождения

|

Время разработки |

10 лет |

20 лет |

30 лет |

|||||||

|

Эксплуатационные объекты |

I |

II |

I + II |

I |

II |

I + II |

I |

II |

I + II |

|

|

о § £ s S о У сЗ s ^ ч о |

βп.пл. = 2 X 10-4, Мпа-1 |

0.21 |

0.12 |

0.33 |

0.40 |

0.23 |

0.63 |

0.53 |

0.30 |

0.83 |

|

βп.пл. = 6 X 10-4, МПа-1 |

0.62 |

0.37 |

0.99 |

1.20 |

0.69 |

1.89 |

1.58 |

0.90 |

2.48 |

|

|

βп.пл. = 10 X 10-4, МПа-1 |

1.03 |

0.62 |

1.65 |

1.98 |

1.14 |

3.12 |

2.61 |

1.50 |

4.11 |

|

|

βп.пл. = 12 X 10-4, МПа-1 |

1.24 |

0.73 |

1.97 |

2.38 |

1.37 |

3.75 |

3.11 |

1.79 |

4.90 |

|

5. Заключение

Таким образом, для обеспечения устойчивости конструкций нефтегазового объекта, транспорта углеводородов с использованием трубопроводов необходимы дополнительное изучение и уточнение расчетов возможных техногенных осложнений с точки зрения безопасности и экологии объектов морской добычи.