Музейный комплекс "Херсонес Таврический": экспозиционный ресурс

Автор: Туминская О.А.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Херсонес Таврический, пожалуй, единственный мемориально-исторический и художественно-археологический памятник на территории Российской Федерации, в котором естественным образом переплелись эпохи античности и средневековья, язычества и христианства, где посетителям предоставлена возможность увидеть текущую работу археологов, в том числе ознакомиться с результатами подводной археологии, побывать на месте крещения Руси. Статья содержит размышления автора о возможностях экскурсоводческой стратегии в музейном комплексе «Херсонес Таврический», основанной на истории и достижениях XXI в.

Херсонес, музей-заповедник, археологические памятники, древнегреческие колонии, византийский мир, экскурсия, лекция, выставки, экспозиция

Короткий адрес: https://sciup.org/170206256

IDR: 170206256 | УДК: 069.5 | DOI: 10.34685/HI.2024.44.1.004

Текст научной статьи Музейный комплекс "Херсонес Таврический": экспозиционный ресурс

Уникальность государственного историко-археологического музея-заповедника. Херсонес Таврический — древнее поселение на территории Российского государства. Юго-западная часть полуострова Крым — это Херсонес (Херсон, Сарсона, Корсунь) являлся античным полисом Северного Причерно- морья, поддерживающим свою жизнеспособность до конца XIV в. Находки, свидетельствующие о быте и устройстве Херсонеса–Херсона, позволяют осуществить попытку частичной реконструкции жизнедеятельности города и представить ее современным зрителям в статусе государственного историко-ар- хеологического музея-заповедника.

Территория Херсонеса Таврического, на которой ведутся научные поисковые работы — более 4 га. Музейный комплекс чуть больше1. Зрителю представлены автономные сохранившиеся сооружения — городище Херсонеса и крепостные сооружения (византийская крепость Каламита в устье р. Инкерман и генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы). Музейное собрание насчитывает более 200 тысяч экспонатов, многие из которых являются уникальными.

Непосредственно в Херсонесе Таврическом находятся руины акрополя (агора), театра, культовых сооружений, жилых и хозяйственных построек. Город, возникнув в V в. до н. э. как колония гераклитов, прожил долгую жизнь, сохранив за собой значение одного из важнейших центров Северного Причерноморья почти на две тысячи лет и привлекал к себе внимание путешественников в средние века. Экскурсии проводятся и в двух помещениях, соответствующих двум экспозициям: античности и средневековья — каждая в своем здании. Херсонес Таврический представляет собой сочетание нескольких типов музеев: археологического, исторического, историко-бытового, этнографического, архитектурного, истории церкви, художественного.

Экскурсионная работа на территории ландшафтного музеефицированного комплекса включает обязательные методические приемы, которые выгодно отличают такую экскурсию-прогулку от экскурсии в музейном здании: обход объекта, остановки в местах «эмоционального напряжения», где событийный драматизм набирает свою силу, паузы для переключения внимания, остановки в местах панорамного вида или в локациях выгодного ракурса для осмотра объекта природы, отдельного предмета или общего вида.

По методике экскурсионно-туристической де-ятельности2 следует учитывать некоторые необходимые для профессионально проведенной экскур- сии аспекты. В экспозиции Херсонеса реализуется принцип зрительной реконструкции. Для этого необходимы подлинные предметы (они выставлены в музейных зданиях) и место, в котором они могли изначально находиться. Предметы византийского и античного происхождения из Херсонеса составляют экспозиции Эрмитажа и других музеев нашей страны, но стены зданий, ступени амфитеатра, улицы, крепостные стены можно воочию увидеть непосредственно на пешей экскурсии. Именно аутентичного окружения не хватает предметам прошлого в музейных экспозициях. После получения экскурсантами первичного и самого важного впечатления от созерцания подлинного эквивалентного «ландшафтно-архитектурного подиума» следует экскурсоводу вводить необходимые сведения, используя дополнительные средства, а именно карты, схемы, рисунки, чертежи, слайды, фотографии, цитатные ссылки и другое. При современном техническом оборудовании вполне оправданы видеодемонстрации на фоне античных развалин. О необходимости дополнять рассказ экскурсовода средствами вспомогательного методического репертуара писал Ф. И. Шмит. «Музеи должны быть научные — для специалистов, учебные — для учащихся и публичные — для массового посетителя <…> Обязательны аудитории, снабженные проекционными фонарями, наборами диапозитивов, обязательна библиотека-читальня, альбомы фотографий, чертежей, которые бы позволили посетителю дополнить свои знания по вопросам, которые его заинтересовали»3.

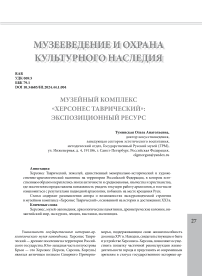

Показателен экскурсионный маршрут для самостоятельного обхода. Искомый артефакт зафиксирован на информационном стенде: дано описание археологической находки, указано место осмотра (Илл. 1) и проложен маршрут следования до визуального ознакомления с уникальным памятником «базилика в базилике» (Илл. 2).

Ресурс научных достижений в экспозиции одним из исследователей Херсонеса была Вера Николаевна Залесская (1938–2023). Область ее научных интересов — изучение искусства инославных христиан в различных частях мира, а концентрация полевых открытий была сосредоточена в музее-заповеднике Херсонес Таврический, где она провела не один экспедиционный сезон. Обратим внима-

Илл. 1. Пояснительная информация. Фото автора. 2018 г.

Илл. 2. Базилика в базилике. Фото автора. 2018 г.

ние, что в протографах образов плащаницы указаны предметы, найденные в Херсонесе, что, на наш взгляд, кажется особенно важным при воспоминании о вкладе ученого в область изучения византийского наследия в колониях.

Научное пристрастие В. Н. Залесской оставалось в области мелкой пластики, изучения кости, серебра, глиптики. Атрибуция осуществлялась методом комплексного исследования, для чего проводился иконографический, стилистический и типологический анализ памятников, для предметов археологического происхождения учитывались стратиграфические условия находок, привлекались данные эпиграфики и письменных источников. Одна из найденных в Херсонесе находок4 — крест-энколпион с изображением Богоматери и евангелистов Х в. тщательно изучалась В. Н. Залесской5 в кабинетных условиях и была введена в научный оборот.

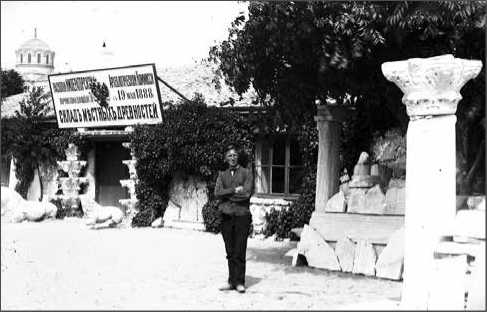

Опровергая впечатление Л.А. Мацулевича о системе выставок в Херсонесе6, утверждаем, что и те предметы, которые были показаны зрителю первых лет существования «Склада местных древностей», вели посетителей по пути воспитания в них чувства эстетического любования на основе принципа «археологической любознательности». При этом коллекции музеев приводились в хронологический и географический порядки. (Илл. 3).

Илл. 3. Склад местных древностей. МЗХТ. 1910 г.

«К.К. Косцюшко-Валюижинич “давал объяснения” всем интересующимся по находкам Херсонеса. Строения “Склада” образовали просторный дворик, где экспонировались крупные находки, причем из различных архитектурных деталей Косцюшко составил во дворике христианскую базилику, в том виде, в каком они экспонируются на третьей. Где, что, как – все было обезличено». Существующие изначально комплексы уничтожаются и присущее им контекстное значение исчезает.

Илл. 4. Дворик старого музея. Архив открытого доступа МЗХТ. 1912 г.

в наши дни, будучи найденными in situ»7 (Илл. 4).

Экскурсионный рассказ, сопровождающий обход территории, включает остановки, поддерживаемые демонстрацией сохранившихся фрагментов древних конструкций. Для рассказа применимы методические приемы цитирования, зрительной реконструкции, опоры на исторические факты. Основная информация для рассказа — обращение к трудам ученых, исследовавших Херсонес, полисы-колонии Крымского полуострова и юга Украины. На основании полученных в ходе раскопок и изучения документов и сведений оценки значения Херсонеса в градостроительной практике и культуре разнятся. Так, черты самобытности культуры города, его высокий уровень быта, промышленность, художественную культуру (местное производство — белоглинные и грамотность отмечали Э.И. Соломоник8, А.П. Чубова9, В.Н. Федоров10. Более сдержан в своих умозаключениях по поводу значения города в средневековый период его существования автор капитального труда по ви- зантийскому Херсону А.Л. Якобсон11. Огромной заслугой А.Л. Якобсона является кропотливое собирание материалов, тщательное и весьма убедительное исследование архитектурных памятников и их декоративного убранства (узорчатая кладка домовых фасадов), керамики (амфорной тары, строительных черепиц и поливной белоглиняной посуды IX–X вв.)12, а также раскрытие керамического производства и форм. Один из немногих авторов — А.Л. Якобсон — как археолог, лично участвовавший в нескольких сезонах раскопок, проанализировал эволюцию мозаичных полов, открытых в Херсонесе, отметив отход раннесредневековой стилистики от эллинизма: отказ от живописности, геометризация, схематизация композиции и развертывание христианской символики. Он же заявил о численности населения, указав, число херсонеситов не превышало 1000 человек в эпоху раннего Средневековья. Зрителю участнику экскурсии можно предложить поразмыслить над разными точками зрения, введя дискуссионную ноту в обсуждение.

Возвращаясь к характеру экспозиционного ресурса византийской коллекции Херсонеса, следует указать на исключительно профессиональное видение и великолепную возможность осмотра нынешнего выставочного пространства, в котором одновременно можно проводить как групповые экскурсии, так и беседы с индивидуальными посетителями. Визуальную информацию, как указывали видные музееведы прошлого, можно дополнить сведениями пояснительных стендов, устроенных в пространстве музейных залов (Илл. 5).

Позволим сослаться на рекламный текст заведующей Отделом византийской истории Т.Ю. Яшаевой13.

Вывод Современная экспозиция Херсонеса,

Илл. 5. Современная экспозиция византийского отдела. Фото автора. 2018 г.

Постоянна я экспозиция, посвященная истории Херсонеса средневекового периода (в византийских хрониках – «Херсон»), находится на втором этаже византийского корпуса. Впервые археологические находки из раскопок Херсонеса, в т.ч. византийские, стали экспонироваться еще в 1892 г. по инициативе К.К. Косцюшко-Валюжинича в т.н. “Складе местных древностей”. После упразднения Херсонесского монастыря (1924), в бывшей монастырской трапезной под руководством К.Э. Гриневича был открыт “Античный зал” (07.06.1925), а в бывшей Корсунской церкви – “Византийский зал” (19.07.1925), однако очень скоро, в духе времени, было рекомендовано заменить название “византийский” на “феодальный”, а затем “средневековый”. В годы ВОВ фондовая коллекция была эвакуирована в г. Свердловск. Через год после освобождения Севастополя и возвращения экспонатов из эвакуации (1944) музей был вновь открыт для посетителей. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. началась подготовка новых экспозиций и уже в 1954 г. был открыт новый Средневековый зал (автор концепции Е.А. Паршина). Ныне действующая византийская экспозиция была открыта в 1982 г. (автор концепции Л.Г. Колесникова, художники-дизайнеры Т.М. Манто, Г.М. Манто). В 2015 г. ей было возвращено первоначальное название «византийская», в настоящее время она включает в себя 3050 экспонатов, иллюстрирующих различные стороны жизни Херсонеса – Херсона конца IV–XIV вв. Экспозиция, развернутая в двух залах, построена по историко-хронологическому принципу. Все предметы материальной культуры распределены по блокам – в соответствии с темами, которые они отражают, внутри блоков соблюден хронологический принцип. Первый зал экспозиции включает в себя такие тематические блоки как Крым в позднеантичную эпоху. Управление. Армия. Религия. Христи- имея уникальные возможности организации нескольких типологических маршрутов, вбирает достижения предшественников и ориентируется на вызовы современности. Исследуя документы, можно отметить, что большее внимание в свете изучения и распределения по типологии ведения экскурсии уделено античным находкам. Византийская коллекция памятников, открытых Херсонесом, настолько уникальна, насколько своеобразен музей и насколько время пощадило это древнее место. Экспозиционные возможности государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» уникальные и достойны изучения.

Список литературы Музейный комплекс "Херсонес Таврический": экспозиционный ресурс

- Ананьев В.Г. Музееведение в преподавательской деятельности Л.А. Мацулевича: по материалам фонда ученого //Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 2013. С. 498–508. С. 503.

- Гриненко Л. Хероснес. К.К. Косцюшко-Валюижинич и его «Склад местных древностей» См. по адресу: https://routir.livejournal.com/29906.html (ссылка последний раз проверялась 08.07.2020)

- Журавлева М.М., Шиш Е.А. Экскурсоведение: курс лекций. Иркутск, 2011. 121 с. С. 90–93.

- Залесская В. Н. Государственный Эрмитаж. Памятники византийского прикладного искусства. Каталог коллекции. СПб., 2006. 272 с., ил.

- Залесская В. Н. Прикладное искусство Византии IV-XII веков в его отношении к античному наследию: автореферат дис.... доктора искусствоведения: 07.00.12 / Гос. Эрмитаж. Санкт-Петербург, 1998. 62 с.

- Соломоник Э.И. Новые эпиграфические памятники Херсонеса. Киев, 1979. С. 24.

- Тиханова М.А. Рецензия на книгу: Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсон. Очерки материальной культуры. Материалы и исследования по археологии СССР. № 63. Л., 1959. 364 с. //Византийский временник. В. Т. 19 (44). 1961. С. 294–307. С. 305.

- Федоров В.Н. Три монументальных надгробия Херсонеса IV–III вв. до н.э. //Памятники культуры. Новые открытия за 1976. 1977. 408 с. С. 348.

- Чубова А.П. Расписные стелы Херсонеса IV–III вв. до н. э. // Памятники культуры. Новые открытия за 1976. 1977. 408 с. С. 346. Шмит Ф. И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Л., 1929. 245 с. С. 53–54, 77.

- Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес: Очерки истории материальной культуры. М.–Л., 1959. 364 с.

- Яшаева Т.Ю. Херсонес Таврический. Византийская экспозиция URL: (последнее обращение: 12.07.2020 г.).