Музей - вуз: творческое взаимодействие. Сотрудничество музея изобразительного искусства ХХ-ХХI вв., филиала Ульяновского областного художественного музея и Ульяновского государственного университета

Автор: Сергеева Елена Николаевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Факультету культуры и искусства Ульяновского государственного университета - 20 лет

Статья в выпуске: 1 (27), 2017 года.

Бесплатный доступ

Сотрудничество Музея изобразительного искусства XX-XXI вв. и Ульяновского государственного университета - это прежде всего традиции и постоянный поиск новых форм взаимодействия, которые осуществляются и в традиционных формах работы со студенческими аудиториями: тематические экскурсии по экспозициям, встречи с художниками, обсуждение концептуальных выставок.

Музей, искусство, живопись, экскурсия, выставка

Короткий адрес: https://sciup.org/14114228

IDR: 14114228

Текст научной статьи Музей - вуз: творческое взаимодействие. Сотрудничество музея изобразительного искусства ХХ-ХХI вв., филиала Ульяновского областного художественного музея и Ульяновского государственного университета

Музей изобразительного искусства ХХ—ХХI вв. (до 2015 года — Музей современного изобразительного искусства имени А. А. Пластова) в выставочной практике использует разнообразные экспозиционные возможности — от традиционных до современных форм, затрагивающих проблемные, тематические, концептуальные аспекты художественного процесса (рис. 1). Понятно, что за последние двадцать лет часто меняющиеся ориентиры отразились на материалах постоянных экспозиций ХХ — начала ХХI века, но в значительной степени в выставочной политике, которая стала более многоликой и разнообразной. Отражая те или иные явления, преломляя, иногда сознательно провоцируя зрителя, современная выставочная деятельность стала основой в поиске и развитии новых идей. Если для предшествующих десятилетий одним из главных постулатов был «что экспонировать» (особенно это касалось проблемных выставок), то сейчас — «для кого и как». «Подтягивая» массового зрителя, привыкшего к облегченному восприятию (своеобразное «клиповое мышление», или «синдром комикса»), до уровня осоз- нания проблем, которые решает выставка, музеям приходится учитывать особенности современного общества, подчас меняющего свои приоритеты с невероятной быстротой. Экспериментальные экспозиции прежде всего «игровых» проектов предлагают новую интерпретацию, перенесение акцентов, смысла прочтения памятника. Такой подход дает возможность постепенно переходить к поискам новых «знаков внимания» в прочтении замысла.

Факультет культуры и искусства Ульяновского государственного университета принимает активное участие в осуществлении музейных проектов, которые можно рассматривать в трех аспектах. Во-первых, в качестве самостоятельных тематических рецептов, затрагивающих локальные, чаще всего социальные проблемы современного общества. Во-вторых, в разработке проектов «от нулевого цикла», то есть от идеи, замысла до их реализации. В-третьих, что представляется наиболее значимым, в решении не только смысловых, мотивационных аспектов проекта, но и всего экспозиционного пространства. Заметим, что на протяжении многих лет сотрудничество Музея изобразительного искусства ХХ—ХХI вв. и Ульяновского государственного университета осуществляется и в традиционных формах работы со студенческими аудиториями: проводятся тематические экскурсии по экспозициям, встречи с художниками, обсуждение концептуальных выставок. Важным является проведение тренингов, когда обсуждаются не только концепции выставок, но и способности и возможности их пространственного построения.

Рис. 1

Значительными стали выставки художников — преподавателей вузов как в плане постижения современного искусства, так и в практических возможностях образовательного процесса.

В 2008 году в музее состоялась персональная выставка «Поклонение земле Симбирской» заслуженного художника РФ Александра Николаевича Стасюка, в то время ректора Московского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова (ныне Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова). В экспозиции были представлены акварели, в том числе созданные в окрестностях Ульяновска. Сильная и мощная по колористическим решениям, обширная экспозиция предложила будущим художникам новое понимание акварельной техники, многообразие ее возможностей.

Тогда было положено начало реализации этого аспекта совместной программы, подтверждением которой стала выставка 2010 года «Разговор с отцом. Виктор и Андрей Губко». В экспозицию были включены скульптура, ме- дальерное искусство, живопись, графика двух поколений российских художников. Творчество скульптора и живописца, заслуженного художника РФ, кандидата искусствоведения, профессора Виктора Федосеевича Губко (1948—2005), много лет возглавлявшего кафедру академического рисунка Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, хорошо известно в России. Его скульптуры представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, во многих музеях страны. Диалог, предложенный его сыном — Андреем Викторовичем Губко, кандидатом искусствоведения, профессором, заведующим кафедрой академического рисунка Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, — личный и творческий. В нем отразилось сопоставление временных полей, традиций, передаваемых как в общих, так и в частных аспектах творчества. Диалог создавал особую доверительность в постижении всей экспозиции, каждого отдельного произведения.

Куратор выставок — заместитель декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Елена Леонидовна Силантьева уверена, что сотрудничество вузов Ульяновска и Москвы, Музея изобразительного искусства ХХ—ХХI вв. может стать перспективным направлением, новым стимулом в многолетней творческой работе.

В 2012 году в музее состоялась выставка художников Мишовых «Реальность и время» , когда в экспозиции были представлены произведения трех поколений: Галины Ивановны Ми-шовой, Виктора Викторовича Мишова — известных ульяновских художников, преподавателей Ульяновского государственного университета (Г. И. Мишова — профессор, зав. кафедрой живописи и рисунка), их сына Андрея Викторовича Мишова — представителя московской организации СХ РФ, внука Владислава Мишова — студента Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Живопись, графика, скульптура давали яркое представление об особенности стиля каждого художника в разных по жанрам произведениях. Особое место в экспозиции было уделено творческому взаимодействию художников, которые представляют различные спектры современного реалистического искусства.

«Мифологемы творчества» — так называлась выставка народного художника РФ, профессора Ульяновского государственного университета Аркадия Ефимовича Егуткина, прошедшая осенью 2016 года. Его произведения неизменно наполнены глубоким философским смыслом. Это отражено в сериях, посвященных мифологическим, библейским сюжетам, в картинах на современные темы, в портретах А. Пушкина и А. Блока.

Выставки московских и ульяновских художников, преподавателей вузов стали значительным событием в культурной жизни региона. После завершения работы выставок в дар Ульяновскому областному художественному музею были переданы акварели А. Н. Стасюка, скульптуры В. Ф. и А. В. Губко, рисунки Г. И. Мишовой, картины и акварели А. Е. Егуткина. Работы высочайшего уровня дают емкое представление о профессии Художника прежде всего как жизненной необходимости. И это серьезный урок для студентов университета. Грядущие поколения ульяновского студенчества смогут видеть эти произведения из фондов музея на разнообразных выставках, отражающих суть изобразительного искусства конца ХХ — начала ХХI века уже в исторической перспективе.

Возвращаясь к началу творческого сотрудничества, обратимся к 1999 году. Он открыл новую (и, как показало время, стабильную) веху содружества сотрудников музеев, преподавателей и студентов УлГУ: был реализован первый совместный проект «Обломов» . В нем приняли участие Музей изобразительного искусства ХХ—ХХI вв., который инициировал тему выставки, Музей И. А. Гончарова, филиал Ульяновского областного краеведческого музея, который разработал ее концепцию. Со студентами — будущими дизайнерами сотрудники Музея И. А. Гончарова провели занятия, посвященные роману «Обломов» (куратор — заведующая Музеем И. А. Гончарова А. В. Лобкарева). Преподаватели университета (куратор — преподаватель УлГУ Е. С. Аккуратова) помогли выбрать художественную форму, соответствующую образу главного героя. Лучшие работы были отобраны для выставки в Музее изобразительного искусства ХХ—ХХI вв. Благодаря серьезной учебной подготовке плакаты, разнообразные по видению как романа в целом, так и образа главного героя, заняли достойное место в экспозиции, в которой были представлены исторические и художественные материалы из собрания Музея И. А. Гончарова. Плакаты весьма отличались по манере исполнения: от иллюстративного решения сюжета до почти абстрагированного. Проект оказался настолько удачным, что после его завершения плакаты были приняты в фонды Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова и в дальнейшем неоднократно участвовали в различных тематических экспозициях. Так, в 2002 году они вошли в проект «Ульяновск — родина двух Ильичей», получивший грант фестиваля «Киров — культурная столица ПФО — 2002».

Как показала выставка «Обломов», в сотрудничестве изначально была заложена возможность создания как разноуровневых, то есть «для всех», так и проблемных экспозиций, рассчитанных на подготовленного зрителя. Проекты, разработанные совместно музеем и университетом, стали возможны благодаря работе неформальной Молодежной творческой лаборатории . Преподаватели университета, сотрудники музея, студенты именно там обсуждали идеи выставочных проектов и арт-акций, рассматривали самые, казалось бы, необычные и фантастические из них, амбивалентные по представлению и реализации.

Если студенческие работы на тему «Обломов» были «встроены» в общую документально-художественную экспозицию, то две отдель- ные выставки «Экологические плакаты» (2003—2004 гг., преподаватели Е. С. Аккуратова, Н. Н. Марсакова) дали возможность определить важные проблемы современности, увиденные глазами молодого поколения. Хлесткие и саркастические, порой драматичные или сатирические, они стали ярким примером неравнодушного отношения молодежи к настоящему и будущему. Это были экспозиции, разместившиеся рядом со значительными произведениями ХХ века постоянной экспозиции, в том числе начала века и авангарда, искусства советского периода и картин А. А. Пластова. Хочется отме- тить, что первая выставка экологических плакатов была включена в музейную программу, когда в течение недели, в конце декабря 2002 года, были поэтапно развернуты экспозиции «Игры с глиной и медью», «Цветы среди зимы. Натюрморты Ю. Н. Панцырева».

Зрители, приходящие на вернисаж первой выставки, могли пройти в пустующие залы, где их ждало объявление о следующем вернисаже. Таким образом, при полной экспозиционной самостоятельности выставка студенческих плакатов была вовлечена в общую игровую программу (рис. 2).

Рис. 2

Не одно поколение студентов вуза знакомилось с новаторскими экспозициями Музея изобразительного искусства ХХ—ХХI вв. Напомним, что разнообразные возможности выставочной практики музей начал использовать еще с 1993 года, когда была реализована первая «выставка-версия» с игровым началом «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». За ней последовали экспозиции «Художник в Италии» (1995 г.), «Наши верные друзья. Анималистическая выставка» (1998 г.), «Пиковая дама», «Живые вещи. Натюрморт» (1999 г.), совместный с авиакомпанией «Волга-Днепр» проект «Путешествие с этюдником и фотокамерой» (2002 г.). Использование игры как основы выставки было претворено в совместном проекте музея и Ульяновской филармонии «Игры с глиной и медью: керамика П. Пикассо, дымковская игрушка, Брасс-квинтет» (2002 г., Киров; 2003 г., Ульяновск; в проекте принимала активное участие заместитель директора филармонии О. И. Нецветаева) в рамках фестиваля «Культурная столица Приволжского федерального округа». Выставка-игра заняла свое место в музеях, став одной из устойчивых форм современной экспозиции.

В 2003 году музеем был применен опыт поэтапной организации мега-проекта «Диалоги с А. А. Пластовым» , посвященного 110-летию со дня рождения художника. Весь проект был разделен на четыре выставки, показанные в течение всего года. На первой выставке «Предшественники и современники» — своеобразной контроверзе — из фондов Ульяновского областного художественного музея были представлены картины В. Худякова, И. Репина, М. Нестерова, В. Маковского, А. Степанова, П. Петровичева, Л. Туржанского, А. Лентулова, В. Попкова, графика Д. Митрохина, Ф. Малявина, составившие диалогический контакт с работами А. Пластова. Еще один диалог выстраивался при сопоставлении этюдов и законченных картин художника. Вторая выставка — «Крестьянская тема в искусстве ХХ века» — посвящалась произведениям советской живописи, своеобразным «мифам и реальностям», объективным и неоднозначным. Из собрания Государственной Третьяковской галереи были предоставлены значительные произведения великого земляка: картина «Мама» и иллюстрации к произведениям Л. Н. Толстого, вошедшие в третью выставку — «Московский Пластов».

Таким образом, знакомство с этими экспозициями стало серьезной основой для углубленного изучения творчества художника, так как завершала мега-проект четвертая выставка «Прислониха. ХХI век». Объемные макеты и плакаты студентов-дизайнеров представляли Прислониху, родину А. А. Пластова, в качестве объекта культурного туризма (преподаватели Н. Н. Марсакова, А. И. Рощепкин). В музее со студентами были проведены тренинги, методические занятия. Работы были посвящены как локальным объектам туризма — павильонам, выставочным залам, гостиничному комплексу, так и малым формам — скамейкам для отдыха, оформлению автобусной остановки. Но самое главное заключалось в решении единой пространственной среды, в которую могли быть включены практически все объекты. Особенная роль была отведена воссозданию утраченных сооружений, например, мельницы. Выставка стала заметным явлением в мега-проекте, достаточно упомянуть, что с ней познакомились представители властных структур (прежде всего Карсунского района). Был дан своеобразный старт для разработки проекта, посвященного культурному туризму, причем имеющему не абстрактную, отвлеченную, а реальную, конкретную тематику с возможными перспективами. Таким образом, направленность в разработке про- ектов на внимание прежде всего молодежной аудитории была представлена в первых же совместных выставках в качестве парадигмы.

Адресные выставочные проекты — один из уместных путей вовлечения молодежи в формирующуюся историю искусства современного общества. Совместный проект 2001 года Музея изобразительного искусства ХХ—ХХI вв. и Государственного музея В. Маяковского «Владимир Маяковский. «Нате». Авангард производству» имел серьезную обучающую основу для будущих дизайнеров, он касался аспектов формирования, развития и роли рекламы в 1920-е годы. Выставка фотографий преподавателей и студентов двух конкурсов — «Город — магнит надежд» и «Параллели» (2006 г., куратор — преподаватель Е. С. Аккуратова) совместно с Ульяновской организацией Союза архитекторов РФ проходила одновременно с экспозицией «Александр Родченко: фотоэксперименты» также из собрания Государственного музея В. Маяковского. Соединение разновременных экспонатов классика русского фотоискусства и современных экспериментаторов дало возможность установить параллели во времени, познакомиться с традициями фотографии первой четверти ХХ века непосредственно в едином пространстве музея. Обучающая роль выставки обрела, таким образом, важный статус, главной составляющей которого стали исторические элементы.

Огромной ответственностью стало участие преподавателей и студентов вуза в программе «Диалог музеев. Выставочные проекты Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Музея изобразительного искусства ХХ—ХХI вв.». Студенты — будущие дизайнеры, актеры, лингвисты приняли участие в трех выставках музеев Москвы и Ульяновска.

Целью выставки «Сама по себе кошка» (2004—2005 гг.) была попытка преодолеть «музейную замкнутость» и выступить в роли центра-лаборатории для молодых художников, актеров и музыкантов по разработке и реализации проекта. Учитывалось акцентирование внимания к частным экологическим проблемам (в проекте приняла участие главный специалист Управления Росприроднадзора по Ульяновской области В. А. Кругликова). Известно, что современный мир, отличающийся крайним рационализмом, приводит к обособленности биологических видов, к нарушению экологического и культурного баланса. Задачей проекта было побудить зрителей к осознанию заявленных про- блем посредством использования произведений изобразительного искусства, как традиционных, так и с использованием новых художественных технологий и форм, в том числе интерактивных, посвященных кошке.

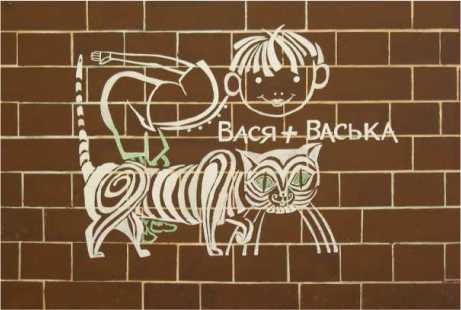

Авторы проекта рассмотрели этот вопрос с понятия «Дом» (как экологическое определение — «экос»). Выставка была рассчитана на различные возрастные группы, прежде всего детей, но она активно воспринималась молодежью и взрослыми, не утратившими «детское» восприятие окружающего мира. Блок «Что мы знаем о нашем домашнем друге» состоял из «текстов-экспонатов», посвященных истории, легендам о кошке. Они были показаны вместе с произведениями изобразительного искусства, ведущее место в экспозиции занимали произведения мастеров Древнего Египта из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Блок «Стена славы кошки» позволял посетителям выставки участвовать в создании рисунков, «текстов» по теме в музейном зале. Работы тут же размещались на стене, подготовленной для необычного экспонирования. Игровые блоки создавались с активным участием университета (кураторы — преподаватели Е. С. Аккуратова, Н. Н. Марсакова). Это «Улыбка Чеширского кота», когда использовавшиеся в масках кошек зеркала (придуманные для улыбок посетителей) предлагали всем желающим включиться в создание образа. Блок «Дом глазами кошки» — это проектирование среды и создание художественных объектов, которые давали возможность посетителю оказаться в роли кошки (решение с применением масштабного эквивалента: табурет с колбасой, голуби и помойка, рука хозяина и игрушки). Плакаты были решены в различных вариантах: от знаковых («Не бросай!», «Добрый знак», «Найди меня», «Голубая мечта») до развернуто-

Рис. 3

сюжетных с интересно придуманными названиями («Кошка в о Кошке», «По жизни рядом», «Нет пищи лучше естественной», «Вася + Васька») (рис. 3). Всего в экспозиции было представлено около 350 экспонатов.

Особенность выставки заключалась в том, что она открывалась поэтапно — в декабре 2004 года была развернута первая часть — «Кошка в искусстве Древнего Египта» из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в марте 2005 года — вторая часть «Сама по себе кошка». В этом проекте с мини-спектаклем «Ода кошке» П. Неруды приняли участие студенты актерского отделения (преподаватель, народный артист РФ Б. В. Александров), состоялся показ коллекции костюмов «Кошки» студентки Ю. Кузнецовой. Это был седьмой совместный проект Музея изобразительного искусства ХХ—ХХI вв. и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. С самого начала сотрудничества (1996 год) была заложена традиция: объединение в экспозициях произведений как московского, так и ульяновского музеев. Заметим, что такой подход изначально был просчитан, особенно он востребован в настоящее время.

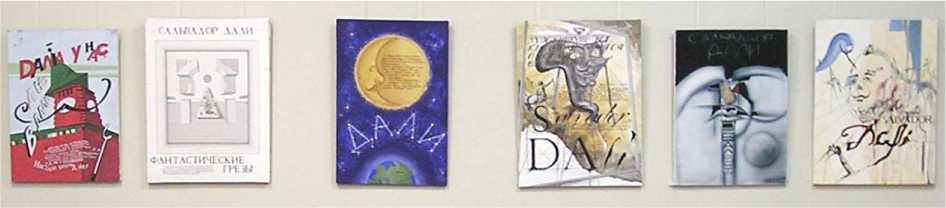

Зрителю в регионе интересно сопоставление привезенных экспонатов с тем, что представлено в местном музее, — это можно воспринимать и как попытку идентификации себя в современном обществе. Участие в проектах Ульяновского государственного университета придало долговременному проекту новые возможности. Так, в докладе «Время отражений или отраженное время. Проблемы и перспективы выставочной практики Музея современного изобразительного искусства имени А. А. Пластова», прочитанном автором статьи на ХХХVII научной конференции «Випперовские чтения — 2006» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, значительное место уделялось участию Ульяновского государственного университета в долговременном проекте музеев Москвы и Ульяновска, что было отмечено многими участниками как важная составляющая его часть. В 2003 году экспозиция знаменитой японской гравюры школы укиё-э (выставка называлась «Шедевры японского искусства») соседствовала с живописью и графикой мастеров России начала ХХ века из фондов Ульяновского областного художественного музея. Но существенно дополняли выставку икебана и уникальное кимоно Ханаэ Игараши (Япония), в те годы студентки-дизайнера Ульяновского государственного университета. В те- атрализованной церемонии открытия участвовали студенты актерского отделения университета под руководством народного артиста РФ Б. В. Александрова: стихи японских поэтов звучали на русском и японском языках. Выставка 2004 года «Сальвадор Дали в Ульяновске» посвящалась 100-летию со дня рождения художника. Необычное название объяснялось не только желанием следовать парадоксам — превращениям великого мастера сюрреализма. В экспозиции, конечно, более логичным наряду с работами Дали был бы показ офортов из фондов ульяновского музея, однако, нарушая предполагаемое построение выставки, авторы пригласили участвовать в проекте преподавателей и студентов университета (преподаватели Е. С. Аккуратова, Т. В. Семенова). В плакатах была спрогнозирована и разработана тема присутствия знаменитого художника ХХ века в нашем городе («Наши дали узнают Дали»). Это были озорные и серьезные версии, причем облик города становился естественной сценой для «чудачеств «одного гения» (рис. 4).

Важную роль играла театрализованная церемония открытия — она была выдержана в «сюрреалистическом» ключе (преподаватель Б. В. Александров). Во время работы выставки был проведен вечер, посвященный Г. Лорке и С. Дали. Будущие актеры и лингвисты подготовили увлекательный спектакль на русском и испанском языках (преподаватели Б. В. Александров, Н. И. Смирнова), одновременно открывший новые возможности сотрудничества. Театрализованное представление «Встреча на Волге» на летней балюстраде музея, посвященное выставке «Сокровища Древнего Египта. Бэс — древнеегипетский домовой из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» (2005 год), дало возможность освоить новую художественно-театральную площадку. Так, летом 2006 года впервые на летней балюстраде прошел спектакль выпускников актерского отделения по пьесе С. Мрожека «Вдовы» в постановке преподавателя вуза, народного артиста РФ Б. В. Александрова. В дальнейшем летняя балюстрада стала театральной площадкой для дипломных спектаклей выпускников актерского отделения (преподаватель — актер А. Храбсков).

Еще один выставочный проект, связанный с именем великого писателя, был осуществлен в 2009 году: «Н. Гоголь. Дороги, персонажи, предметы» . Он посвящался 200-летию со дня рождения писателя. В экспозиции было представлено более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественных объектов из фондов Ульяновского областного художественного музея, мастерских художников. Впервые в Ульяновске демонстрировались фрагменты фильма Ю. Б. Норштейна «Шинель», любезно предоставленные знаменитым режиссером специально для этой выставки.

Центральное место в экспозиции занимал портрет Н. Гоголя, выполненный в 1917 году выдающимся скульптором С. Конёнковым. Гений Гоголя и изобразительное искусство ХIХ—ХХ веков — это возможность придать творческому наследию писателя новое «визуальное прочтение», объединившее отечественную художественную культуру. Экспозиция выстраивала изобразительные и текстовые диалоги, сопоставляла и противопоставляла различные творческие взгляды. Концептуально-выставочное пространство делилось на художественные блоки, объединенные заданной темой экспозиции, — дороги (в том числе и в географическом определении), персонажи, предметы. Пространство выставки было построено на пересечении разнообразных вариантов, трактовок всей экспозиции как своеобразного путешествия по времени, пространству, сопровождаемому текстами Н. В. Гоголя.

В экспозиции были представлены пейзажи П. А. Брюллова, Л. Л. Каменева, А. А. Пластова, В. И. Иванова, Ю. Ю. Клевера, М. А. Куприянова, К. Я. Крыжицкого, Н. Е. Сверчкова. Если лирическая составляющая выставки была посвящена пейзажу, то тема «Персонаж» — сознательный уход от «портретности», выявляющий сатирические, саркастические стороны жизни. Были предложены различные градации: от смешного к уродливо-страшному, от легкой иронии к выявлению тех пороков, которые представляются актуальными и в наше время. Наряду с работами мастеров ХIХ века в экспозицию были включены картины художников Ульяновска: Е. Н. Шибанова, А. Е. Егуткина, В. Н. Горшунова. Н. В. Гоголь был непревзойденным мастером передачи атмосферы времени посредством предметов, будь то интерьеры, в которых действуют его герои, обеденные столы со снедью, во всяком случае это были своеобразные «текстовые натюрморты». Они не только помогали выявить характер персонажа, ситуации, но и всегда несли свой особый смысл и самостоятельное значение. В этом плане они действительно составляют диалогический контакт с живописным жанром.

В экспозиции были представлены работы И. И. Козловского, Ю. Ю. Клевера, ульяновских художников Ю. Н. Панцырева, Б. В. Клевогина. Исторический блок позволил почувствовать атмосферу первой половины и середины ХIХ века в известнейшем портрете Смирновой-Россет художника Н. И. Тихобразова, путевых рисунках А. Попова. Картина художника Н. Е. Сверчкова «Коробочка едет в город» стала в экспозиции уникальной живописной иллюстрацией, которую продолжили ксилографии А. И. Кравченко к повести «Портрет» 1920-х годов, автолитографии к повести «Тарас Бульба» Е. А. Кибрика 1943— 1944 годов. В сложном, многослойном проекте университет не только предоставил плакаты, но и, что очень значительно и важно, участвовал в организации предложенного экспозиционного пространства (преподаватели Е. А. Логинова, Е. Ф. Саакова, Л. А. Куликова, Н. Н. Марсакова). Музей предоставил блок для реализации творчества молодежи, предложил использовать интерактивную акцию во время церемонии открытия выставки: студенты в реальном времени создавали образы гоголевских персонажей, размещенных на экспозиционных модулях. В отличие от первой совместной выставки «Обломов», студентам была предоставлена возможность самостоятельно выбирать любое сочинение великого писателя. Творческая провокация органи- заторов проекта заключалась в том, что экспозиция студенческих работ была развернута между живописными «дорогами, персонажами, предметами» и графическим блоком, где были представлены и иллюстрации. Подобная экспозиционная перебивка дала возможность мощное игровое начало, которое было заложено в плакатах студентов, встроить в общий замысел, использовать принцип неожиданности.

Вся выставка была построена по спирали: наслаивание идей и возврат к прежнему положению на новом историческом или сюжетносмысловом уровне. В таком подходе не было контрадикции, были историческая перспектива, интуитивное начало, необходимые для создания многослойной экспозиции. Новое прочтение произведений Н. В. Гоголя было представлено не только в изобразительном творчестве, но и в актерском воплощении — на церемонии открытия состоялся мини-спектакль по сочинениям Н. А. Гоголя (студенты актерского отделения, преподаватель — народный артист РФ Б. В. Александров) (рис. 5).

Интерактивная выставка «В ожидании лета. Фантазии на заданную тему» была реализована зимой 2012 года. Экспозиция полностью состояла из творческих работ студентов университета: более 100 — графики, живописи, художественных объектов, отражающих впечатления, воспоминания, мечты о ярком жарком лете и освежающем дожде. Выставка была задумана и реализована как интерактивная. В ее работе могли принять участие все желающие, как имеющие, так и не имеющие творческого опыта: на мольбертах с чистым листом ватмана можно было передать свои собственные ощущения. Проект был предложен музеем для творческой мобилизации молодежи, ярко и образно решен студентами под руководством преподавателя, доцента Н. В. Ушаковой. В нем были заняты восемь студентов дизайна костюма и графического дизайна. Проект отличался от предыдущих тем, что впервые вся работа велась непосредственно в залах музея. Студенты могли «прочувствовать» пространственные возможности проекта, сопоставить различные объекты, объединить их основной идеей экспозиции. Одна из главных задач в организации выставки — дать большую свободу для экспериментов, различных направлений в развитии того или иного сюжета. Так, тема облаков, постоянного движения воздуха, парящих парусов нашла воплощение в необычно расположенных полотнищах белоснежной ткани, ставших сказочными объектами. В птичьем гнезде уместилась окра- шенная в желтый цвет гиря. Обычная мешковина на большой стене стала напоминанием о детской игре в «секреты» (попробуй найти). Застывший в полете летний дождь, зонты под потолком (легкие, ажурные) создавали атмосферу тепла, домашнего уюта, той ностальгии людей разного возраста, что способна объединять, вспоминать то хорошее, что дает жизнь. Выставка пользовалась таким успехом, что музей дважды продлевал ее работу.

Рис. 5

Интерес к экспозиции и молодежи, и людей пожилого возраста был обусловлен позитивным посылом, мастерским «творческим чудачеством» студентов, будущих художников. Во время работы выставки прошел тренинг для слушателей «Школы культурной журналистики», было много дискуссий со студентами по поводу экспозиции.

Участие университета в совместных проектах не ограничивается выставочными залами и балюстрадой. На седьмом Музейном фестивале «Вечные ценности сквозь время и пространство» (2007 г.) в номинации конкурса «Музей и музы. Музыка, театр, кино в музее» за проект «Летние ассамблеи в музее» с участием студентов был получен диплом и специальный приз (преподаватель Н. Н. Марсакова). Восьмой музейный фестиваль «Волга-Волга» (2008 г.)

был посвящен великой русской реке. В конкурсе музейных проектов Диплом первой степени музей получил за проект «МОСТ» в номинации «Река жизни». Студентами факультета культуры и искусства (дизайн среды) Андреем Никифоровым и Евгением Лизиным совместно с сотрудниками музея был разработан интерактивный блок, представляющий мост в исторической перспективе, настоящем и будущем. У модулей с баннерами было много желающих стать древним человеком у реки, современником в маршрутном такси, жителем далекого будущего в окружении роботов. Большой интерес вызвал дипломный проект «Катамаран» Марии Михайловой. Проект «Музейная башня» (инсталляция) Международного музейного фестиваля в номинации «Музей и региональная идентичность» (2013 г.) посвящался роли музеев в культурном пространстве в качестве парадигмы сегодняшнего времени. Совместно со студентами была разработана модель-символ (и одновременно модуль) — «Музейная башня» с не-прекращающимся движением вверх, объединением музеев различных профилей для решения вопросов идентификации в современном мире (студенты-дизайнеры костюма, преподаватель Н. В. Ушакова).

Одна из главных задач проекта — стремление посредством партнерских взаимоотношений объединить культурное сообщество, проводником в котором может стать творческая студенческая молодежь. Замысел в решении объекта учитывал интерактивную форму: во время фестиваля проводилось само «строительство музейной башни». Объект-инсталляция заполнялся текстами, задача которых — представить участникам акции свое видение музея сегодняшнего дня и музея будущего. В этом проекте принимали активное участие представители музейного сообщества, участники и гости фестиваля. Создание именно «Музейной башни» — это устремленность в будущее, формирование личности, воспитание нового поколения. Во время проведения мероприятия состоялся показ трех медиапрограмм: «Башни-символы», «Художественные музеи мира», «Оп-арт», викторины «Угадай 10 знаменитых башен».

Активное участие в международных ассамблеях художников «Пластовская осень» — еще одна важная составляющая совместной программы. В 2012 году была проведена дизайн-акция студенческой молодежи «Приношение А. А. Пластову» (Вторая международная ассамблея художников «Пластовская осень»). Проект был рассчитан на сотрудничество и взаимодействие творческой студенческой молодежи Москвы и Ульяновска. В основе — освоение традиций русской художественной школы и использование современных средств по реализации проекта. Важный аспект — приобретение опыта в создании коллективного творческого объекта. Участниками акции стали преподаватели и студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, Ульяновского государственного университета. Для реализации всего проекта участники разработали концепцию проекта «Приношение А. А. Пластову» и возможности его реализации в предложенных условиях.

Темой для осуществления проекта стала «Земля, небо, вода Прислонихи». Одна из задач акции — возможность моделировать проект по принципу «интеллектуальных пазлов», рассчи- танных именно на коллективное творчество. Перед началом акции студенты и преподаватели участвовали в пленэре, познакомились с селом Прислониха, а также с местом проведения самой акции (изучение «пространственных характеристик объекта»).

Для полнокровной реализации проекта был проведен тренинг с участниками для согласованной творческой работы по теме (преподаватели Ульяновского государственного университета А. А. Поликанова, Н. В. Ушакова, А. И. Ро-щепкин, Н. Н. Марсакова, преподаватель Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова А. В. Губко). Совместная работа (инсталляции, графика, художественные объекты) проводилась в присутствии зрителей, фиксировалась на фотокамеру, транслировалась на сайтах Министерства искусства и культурной политики, Музея изобразительного искусства ХХ—ХХI вв., Ульяновского государственного университета. Выставка «Строгановская школа» (рисунки студентов Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова) состоялась в рамках Третьей Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Экспозиция была развернута в областной научной библиотеке (Дворец книги). В творческой биографии Аркадия Александровича Пластова особое место занимают годы учебы в знаменитом московском Императорском Строгановском Центральном художественно-промышленном училище (1912—1914 годы). Именно в этом вузе он начал постигать основы профессионального художественного обучения. Выставка знакомила с рисунками будущих художников. Автором проекта стал художник, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой академического рисунка Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова А. В. Губко. В подготовке экспозиции активное участие принимали студенты Ульяновского государственного университета (преподаватели А. А. Поликанова, А. И. Ро-щепкин).

В том же году Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова стала лауреатом Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» в номинации «художественное образование».

В 2015 году в Ульяновске на базе Музея изобразительного искусства ХХ—ХХI вв. было открыто первое в России Представительство Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Это новая культурная миссия, содружество территорий, присутствие всемирно знаменитого музея в регионе на постоянной основе. В программу Представительства Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина входят выставки, научно-методические семинары, конференции, встречи с ведущими сотрудниками ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Осенью 2016 года два семинара были посвящены работе с молодежью. Методическая помощь, обмен опытом с музеями Ульяновска, ПФО, вузами в решении задач культурного воспитания — одни из приоритетных задач в работе Представительства. Специально разработанные программы семинаров дадут возможность в разнообразных формах, включающих интерактивные, приобщить молодежную аудиторию к познанию культурного наследия. В программу Международного культурного форума и Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» вошел семинар на тему «Методика проведения дискуссии с молодыми зрителями по проблемам и вопросам изобразительного искусства» , который провела кандидат искусствоведения, хранитель скульптуры, заведующая отделом экскурсионной и лекционной работы Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина С. С. Морозова. Второй семинар на тему «Музей — вуз. Творческое взаимодействие, перспективы» был проведен Н. В. Лаврентьевой, заведующей отделом «Учебный художественный музей (РГГУ)» Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В работе семинаров активное участие приняли преподаватели и студенты Ульяновского государственного университета.

Конечно, представление творческого потенциала молодежи продиктовано самим временем. За первые годы ХХI века накоплен определенный опыт в развитии новейших форм современной культуры, вступает в самостоятельную жизнь новое поколение художников, творчество которых будет определять нашу историю. Именно сегодня дан старт искусству нового времени. Каким мы его увидим, какой творческий импульс будет задан на годы вперед? Экспозиции молодежных выставок способны представить будущее национального искусства, его потенциал.

Отечественная художественная школа имеет устойчивые традиции, созданные в предшествующие столетия, — это великие гуманистические задачи искусства, способствующие духовному развитию человека. Поиски национальной идеи заложены как в исторических корнях, так и в творческом будущем нации. Молодому поколению страны, очень восприимчивому ко всему новому, они будут наиболее близки и понятны, когда по-современному отражены в искусстве своих сверстников-художников.

Выставки знакомят с многообразием творческих устремлений молодежи, в то же время — с методами педагогической системы российских вузов. Определение творческого потенциала студенческой молодежи, подведение итогов и определение новых методик в системе образования стало возможным благодаря творческому взаимодействию факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета и Музея изобразительного искусства ХХ— ХХI вв. Все совместные проекты — широкая и мощная, увлекательная и перспективная палитра, в которой отражается настоящее и будущее страны.

Перспективные планы работы Молодежной творческой лаборатории определяют общие цели и задачи: знакомство молодежной аудитории с современными художественными направлениями и возможностями в реализации новаторских идей и замыслов, вовлечение студенческой молодежи в активную проектную работу, изучение истории и культуры, обращение к музею как необходимому инструментарию в образовании и воспитании.

Выставочные проекты разработаны сотрудниками Музея изобразительного искусства ХХ — ХХI вв. (Е. Н. Сергеева, О. А. Королева, В. М. Малкович, Т. С. Митина, Л. А. Арзаняева, А. А. Бацарова, М. А. Калинова, А. А. Грехова, А. А. Сидаков, Ю. В. Спиридонова) совместно с преподавателями факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета (Т. Е. Никитина, Е. Л. Силантьева, Б. В. Алек сандров, Е. С. Аккуратова, Н. Н. Марсакова, Н. В. Ушакова, А. А. Поликанова, А. И. Рощеп-кин, Н. И. Смирнова, А. А. Храбсков, Е. А. Логинова, Е. Ф. Саакова, Л. А. Куликова).