Мужская депрессия: вымысел или клиническая реальность? Анализ феномена с позиции суицидологической практики

Бесплатный доступ

Наличие связи между суицидальным поведением и депрессивными переживаниями давно установлено и ни у кого в настоящий момент не вызывает сомнений: депрессивный аффект опосредует действие большинства других, известных на сегодня, предикторов и факторов высокого суицидального риска. Существование же именно мужского депрессивного синдрома до сих пор вызывает споры. Данная работа - попытка ревизии имеющихся представлений об мужской депрессии, поиск возможных опорных пунктов её раннего выявления.

Депрессия, депрессия у мужчин, гипотимия, самоубийство, суицид, суицидальная попытка, аутоагрессия, суицидология

Короткий адрес: https://sciup.org/140308664

IDR: 140308664 | УДК: 616.89+615.21 | DOI: 10.32878/suiciderus.24-15-04(57)-3-28

Текст научной статьи Мужская депрессия: вымысел или клиническая реальность? Анализ феномена с позиции суицидологической практики

Наличие связи между суицидальным поведением и депрессивными переживаниями давно установлено, и ни у кого в настоящий момент не вызывает сомнений [1-3]. Именно через депрессивный аффект наиболее часто опосредуется действие большинства других, известных нам на сегодня, предикторов и факторов высокого суицидального риска (например, одиночества, психогенных эксцессов, возрастных и экзистенциальных кризисов и многого другого), либо таковые являются состояниями, изначально ассоциированными с гипотимическими реакциями (переживание безысходности и безнадёжности, утрата смысла жизни, аутохтонные сенсации аффективного круга и др.). Депрессию можно по праву назвать универсальной точкой слияния «интересов» всех их разновидностей, начиная с генетических, регулирующих обмен мозговых нейромедиаторов, заканчивая таковым круга психогенных и социогенных реакций, соматогенных переживаний: патогномоничным и облигатным состоянием во всех перечисленных случаях являются именно аффективные сдвиги, прежде всего, депрессивный фон настроения. И, кстати, если тяжёлый депрессивный эпизод (с его «кричащей» и весьма наглядной клинической картиной) фактически тождественен высочайшему риску совершения самоубийства, то средняя и лёгкая тяжесть таковых, с их зачастую смазанным и нетипичным клиническим узором, а так же гораздо меньшей фактической выявляемостью (но, по сути, несущих в себе тот же знак равенства) являются миной замедленного (или скрытого?) срабатывания. Учитывая тот факт, что распространённость расстройств, вызывающих тяжёлые формы депрессий не так велика (речь о БАР, РАР, шизофренической аффективной патологии, где традиционно суицидальная настороженность вели-

The existence of a connection between suicidal behavior and depressive experiences has long been established, and no one is in doubt now [1-3]. It is through depressive affect that the action of most other predictors and factors of high suicidal risk known to us today (for example, loneliness, psychogenic excesses, age-related and existential crises, and much more) is most often mediated, or those are conditions initially associated with hypothyroid reactions (experiencing hopelessness, loss the meaning of life, autochthonous sensations of the affective circle, etc.). Depression can rightfully be called a universal point of fusion of the "interests" of all their varieties, starting with genetic ones regulating the exchange of brain neurotransmitters, ending with such a range of psychogenic and sociogenic reactions, somatogenic experiences: pathognomonic and obligate states in all these cases are precisely affective shifts, primarily a depressive mood background. And, by the way, if a severe depressive episode (with its "screaming" and very vivid clinical picture) is actually identical to the highest risk of committing suicide, then the average and mild severity of such, with their often blurred and atypical clinical pattern, as well as much less factual detectability (but, according to in essence, bearing the same equal sign) are a slow-motion mine (or hidden?) triggers. Considering the fact that the prevalence of disorders causing severe forms of depression is not so high (we are talking about BAD, RAD, and schizophrenic affective pathology, where suicidal alertness is traditionally high), which creates a low specific contribution to the overall rates

ка), что создаёт невысокий удельный вклад в общие показатели суицидальной смертности [4]. Гораздо более значителен вклад как раз неманифестной, маскированной, атипичной, коморбидной аффективной патологии… и приходится признать, что слишком часто проблемы с настроением манифестируют заметным и убедительным образом суицидом или его попыткой.

Вторым, заслуживающим внимания нюансом рассматриваемой проблемы, является гендерный перекос в отношении представленности аффективной патологии и числа завершённых суицидов (соответственно у мужчин и женщин). Позволим себе обозначить его, как аффективно-гендерный парадокс суицидологии . Депрессии являются якобы «нетипичным» для мужчин расстройством: они диагностируются минимум в два раза реже, чем у женщин, но при этом доля мужских суицидов в совокупных показателях в несколько раз выше, чем у женщин (по данным National institute of Mental Health (NIMH) Suicide Facts [5]). То есть, аффективная патология, должная так или иначе играть одну из главных «скрипок» в суицидогенезе, у мужчин отчего-то встречается (или – всё же лишь диагностируется) в разы реже, а вот число погибших от суицида среди них заметно выше. Каким же образом формируется подобный, достаточно странный на взгляд клинициста, аффективно-гендерный перекос или парадокс? Не меньшее число вопросов создаёт и описанный ранее гендерный суицидальный парадокс [6], постулирующий заметно большее количество женщин именно с суицидальными попытками (часто неоднократными), но так и не приведших к смертельному исходу, в противовес упомянутой частоте завершённых суицидов у мужчин. В данном случае, при безусловно более высоком количестве выставленных диагнозов аффективного круга в женской группе, отчего-то не отмечается, казалось бы, ожидаемого числа спровоцированных ими завершённых суицидов.

Объяснений множество. Мужчины, к примеру, более склонны к формированию алкогольной зависимости, являющейся важнейшим локомотивом мужской суицидальной смертности… Однако, хрестоматийной является и связь алкогольной болезни с депрессивными переживаниями, именно «в купе» дающая подавляющее число алкогольных суицидов [1, 3]. При этом выявление и диагностика как самой алкогольной зависимости, а уж тем более аффективных нарушений ей сопутствующих, на сегодняшний of suicidal mortality [4]. The contribution of non-manifest, masked, atypical, morbid affective pathology is much more significant... and we have to admit that mood problems manifest themselves in a noticeable and convincing way by suicide or its attempt too often.

The second, noteworthy nuance of the problem under consideration is the gender bias in relation to the representation of affective pathology and the number of suicides committed (respectively in men and women). Let's label it as the affective-gender paradox of suicidology. Depression is supposedly an "atypical" disorder for men: they are diagnosed at least twice as rarely as in women, but the proportion of male suicides in aggregate is several times higher than in women (according to the National Institute of Mental Health (NIMH) Suicide Facts [5]). That is, affective pathology, which should somehow play one of the main "violins" in suicidal genesis, for some reason occurs (or is still only diagnosed) many times less often in men, but the number of deaths from suicide among them is noticeably higher. How is such an affective-gender bias or paradox formed, which is quite strange in the opinion of a clinician? An equally large number of questions creates the previously described gender suicidal paradox [6], which postulates a noticeably greater number of women with suicidal attempts (often repeated), but never fatal, in contrast to the mentioned frequency of completed suicides in men. In this case, with an undoubtedly higher number of affective circle diagnoses in the women's group, for some reason, the seemingly expected number of completed suicides provoked by them is not noted.

There are many explanations. Men, for example, are more prone to the formation of alcohol dependence, which is the most important locomotive of male suicidal mortality... However, the connection of alcoholic illness with depressive experiences is also textbook, namely "in the compartment" giving the overwhelming number of alcoholic suicides [1, 3]. At the same time, the identification and diagnosis of alcohol dependence itself, and even more so of the affective disorders accompanying it, is currently a weak link in modern narcology. And representatives of the weaker sex in

момент является слабым звеном современной наркологии. Да и представительницы слабого пола в последние десятилетия демонстрируют убедительный рост числа страдающих алкогольной зависимостью, сопровождающейся алкогольными депрессиями и высокими показателями личностной аутоагрессии [7].

Женщины охотнее обращаются к специалистам в области психического здоровья с расстройствами настроения (и не только) … Очень вероятно, мы близки к истине, ведь удел мальчиков – не плакать и держать всё в себе. Действительно женские аффективные проблемы менее стигматизируют владелиц, они гендерно не столь стыдные и одиозные, обращение к специалисту формирует описанный нами ранее феномен открытой вовне системы депрессивных переживаний [8], в разной степени, но тем не менее, разгружающий внутреннюю напряжённость. Кроме того, обращение к врачу-психиатру или психотерапевту зачастую подразумевает и получение специализированной фармакологической или психотерапевтической помощи (которая априори невозможна без факта столь «стигматизирующего» обращения). Возможно, именно благодаря указанным причинам мы имеем в женской группе преимущественно попытки, как возможность лишний раз заявить о своей проблеме, тот самый пресловутый крик о помощи. А вот в случае присутствия аффективных нарушений на фоне закрытой системы депрессивных переживаний , может формировать куда более серьёзные и неожиданные для окружения суицидальные устремления. Насколько этот феномен соответствует именно мужской депрессии – пока остаётся вопросом открытым.

Можно привести ещё множество предположений и умозрительных рассуждений. Но дело даже не в том, как мужчины относятся к своим гипотимиче-ским переживаниям: можно было бы махнуть на это рукой, мол не хотят признаваться и лечиться, так это же их дело, пусть страдают, раз так… Но почти в четыре раза [1, 2, 9] большее у них количество завершённых суицидов, наводит на грустные размышления: имеющееся у мужчин отношение к расстройствам настроения, является вовсе не «личным делом каждого», а очень вероятно некой крайне важной переменной, задающей тренд имеющейся мужской суицидальности. На сегодняшний момент не до конца исследованной, зачастую тщательным образом скрываемой владельцем, слишком часто вовремя недиагностируемым феноменом.

recent decades have demonstrated a convincing increase in the number of people suffering from alcohol dependence, accompanied by alcoholic depression and high rates of personal autoaggression [7].

Women are more likely to turn to mental health professionals with mood disorders (and not only)… It is very likely that we are close to the truth, because the lot of boys is not to cry and keep everything to themselves. Indeed, female affective problems less stigmatize the owners, they are not so shameful and odious by gender, contacting a specialist forms the phenomenon of an externally open system of negative experiences described earlier [8], to varying degrees, but nevertheless, relieving internal tension. In addition, contacting a psychiatrist or psychotherapist often implies receiving specialized pharmacological or psychotherapeutic help (which is a priori impossible without the fact of such a "stigmatizing" treatment). Perhaps it is precisely because of these reasons that we have in the women's group mainly attempts, as an opportunity to once again declare our problem, that notorious cry for help. But in the case of the affective disorders presence against the background of a closed system of depressive experiences, it can form much more serious and unexpected suicidal aspirations for the environment. To what extent this phenomenon corresponds specifically to male depression remains an open question.

There are many more assumptions and speculative arguments. But the problem is not even how men treat their hypothymic experiences: one could give up on it, they say they do not want to admit and be treated, so this is their business, let them suffer, if so… But almost four times higher [1, 2, 9] is their number of confirmed suicides. It leads to sad reflections: men's attitude toward mood disorders is not at all a "personal matter for everyone", but very likely some extremely important variable that sets the trend of existing male suicidality. At the moment, it is not fully investigated, often carefully hidden by the owner, too often an undiagnosed phenomenon in time. The history of male depression begins in the 80s of the twentieth century on the island of Gotland (Sweden). W. Rutz and J. Wålinder, who studied the suicidality of its population, for the first time put forward the idea that

История вопроса мужской депрессии начинается в 80-х годах ХХ столетия на острове Готланд (Швеция). Исследовавшие суицидальность его населения W. Rutz и J. Wålinder впервые выдвинули идею о том, что имеются некие гендерные отличия в клинике депрессий [10], собственно говоря, таким образом, и появился термин «мужской депрессивный синдром». Но главное, у большинства погибших и предпринявших суицидальные попытки авторы смогли установить присутствие депрессивных переживаний. В 1989 году W.T. Riley, F.A. Treiber и M.G. Woods опишут предположительные особенности мужской депрессии: связь с гетероагрессивностью, раздражительность и дисфория, враждебность по отношению к другим, склонность к упрёкам и злопамятность, повышенная склонность к рискованному и нарушающему законодательные нормы поведению, употребление ПАВ, высокая опасность суицида [11]. Однако в данном случае речь идёт о клиникосоциальном описании лиц с уже установленными депрессивными переживаниями, что, тем не менее, предоставило в руки клиницистов хотя бы какие-то опорные признаки для предположительного поиска возможной депрессии у мужчин.

На наш взгляд, упомянутый аффективногендерный парадокс в основном создаётся за счёт как раз недиагностированных своевременно мужских депрессий, а приведённые выше данные, лишь констатируют его более значительную представленность при целенаправленных скрининговых или сплошных исследованиях населения. На сегодняшний момент существует серьёзнейший дефицит знаний и соответствующих подходов к диагностике мужской аффективной патологии [12, 13], слишком часто остающейся «за рамками» внимания психиатрической службы, вероятно клинически смазанной, кажущейся на первый взгляд вовсе не депрессией, тщательно скрываемой механизмами анозогнозии. И дебютирующей суицидом, возможно, одним из самых предотвратимых (но пока только в теории).

Данная работа – попытка ревизии имеющихся представлений о мужской депрессии, поиск возможных опорных пунктов для её раннего выявления, анализ причин попадания таковой в слепую диагностическую зону. Это результат многочисленных интервью с практикующими психиатрами, наркологами, психотерапевтами и психологами, которым задавались два незатейливых вопроса: что для вас означает мужская депрессия, и чем она отличается (если, конечно, отличается) от депрессии у женщин.

there are some gender differences in the clinic of depression [10]. In fact, this is how the term "male depressive syndrome" appeared. But most importantly, the majority of those who died and attempted suicide, the authors were able to establish the presence of depressive experiences. In 1989, W.T. Riley, F.A. Treiber and M.G. Woods will describe the supposed features of male depression: the association with heteroaggressiveness, irritability and dysphoria, hostility towards others, a tendency to reproach and vindictiveness, an increased tendency to risky and violating legal norms behavior, the use of surfactants, a high risk of suicide [11]. However, in this case, we are talking about a clinical and social description of persons with already established depressive experiences, which, nevertheless, provided clinicians with at least some basic signs for the presumed search for possible depression in men. In our opinion, the mentioned affective-gender paradox is mainly created due to undiagnosed male depressions in a timely manner, and the above data only state its more significant representation in targeted screening or continuous studies of the population. At the moment, there is a serious lack of knowledge and appropriate approaches to the diagnosis of male affective pathology [12, 13], which too often remains "outside" the attention of the psychiatric service, probably clinically blurred, seemingly at first glance not depression at all, carefully hidden by the mechanisms of ano-sognosia. And debuting suicide, perhaps one of the most preventable (but so far only in theory). This work is an attempt to revise the existing ideas about male depression, to search for possible reference points for its early detection, and to analyze the causes of getting into the blind diagnostic zone. This is the result of numerous interviews with practicing psychiatrists, narcologists, psychotherapists and psychologists, who were asked two simple questions: what does male depression mean to you, and how does it differ (if, of course, it differs) from depression in women.

Materials and methods. The article uses the results of previous studies, one way or another, related to the detection of depressive experiences in young people of both sexes in 2012 and 2021, students of the medical university. The following methods

Материалы и методы

В работе использованы результаты ранее проведённых исследований, так или иначе, касающихся детекции депрессивных переживаний у лиц молодого возраста обоего пола в 2012 и 2021 гг., студентов медицинского университета. В качестве способов выявления гипотимических переживаний использовались: анонимная самодиагностика с самоотчётом после завершения обучения на цикле «психиатрия-наркология»; прямое, очное сообщение врачу исследователю факта присутствия периода отчётливого снижения настроения в настоящем или прошлом; удалённое (on-line) заполнение теста HADS; совместное заполнение всех разделов краткого международного нейропсихиатрического опросника M.I.N.I. [14].

Для оценки гендерного среза обратившихся за психиатрической помощью в связи с жалобами аффективного круга использованы статистические данные РОКПБ им. проф. Н.Н. Баженова (г. Рязань) за 2023 год.

Проведён анализ интервью практикующих психиатров, психиатров-наркологов и психотерапевтов.

Результаты и их обсуждение

Итак, мужская депрессия (вообще). Имеет ли таковая некие характерные черты, отличающие её от аналогичного феномена в женском «исполнении», есть ли смысл уделять ей столько внимания? Позиций среди опрошенных клиницистов две.

Первая: никакой существенной разницы кроме, разве что гормональных особенностей и некоторых нюансов воспитательного характера (терпи и скрывай), нет. Всё это лишь пустые окологендерные разговоры, не имеющие принципиального значения. И встречается весь спектр аффективной патологии, разумеется, чаще у женщин. А уж, если человек попал в 0,5% владельцев диагнозов БАР или РАР [15], то здесь депрессия во всей красе продемонстрирует свое гендерную равнозначность. Лица же с лёгкими и средними циклотимическими, нозогенными и реактивными депрессиями – отличаются лишь степенью критичности (анозогнозии) и суеверно - стигматизирующими установками, демонизирующими психиатрию (таких может быть и больше среди мужчин). Существенные отличия имеются лишь в отношении частоты последородовой, климактерической депрессии и аффективных нарушений в структуре менструального цикла. Точка.

Вторая позиция: сильный пол в отношении аффективных изменений и потрясений – вовсе не такой уж и сильный, депрессии у мужчин встреча- were used to identify hypothetical experiences: anonymous self-diagnosis with selfreport after completion of training in the cycle "psychiatry-narcology"; direct, face-to-face communication to the doctor-researcher about the fact of the presence of a distinct mood decline period in the present or past; remote (on-line) completion of the HADS test; joint completion of all sections of the M.I.N.I. brief international neuropsychiatric interview [14]. To assess the gender crosssection of those who sought psychiatric help in connection with the problems of the affective circle, statistical data from the "Ryazan Regional Clinical Psychiatric Hospital named after N.N. Bazhenov" (Ryazan) for 2023 were used. The analysis of interviews with practicing psychiatrists, narcologists and psychotherapists was carried out.

Results and discussion.

So, male depression (in general). Does it have some characteristic features that distinguish it from a similar phenomenon in female "performance", does it make sense to pay so much attention to it? There are two positions among the interviewed clinicians.

First: there is no significant difference, except, perhaps, hormonal characteristics and some nuances of an educational nature (bear with it and hide it). All these are just simple near-gender conversations that are not of fundamental importance. And the whole spectrum of affective pathology is found, of course, more often in women. And if a person is included in 0.5% of the owners of BAD or RAD diagnoses [15], then depression in all its glory demonstrates its gender equivalence. Persons with mild and moderate cyclothymic, nosogenic and reactive depressions differ only in the degree of criticality (anosognosia) and superstitious stigmatizing attitudes that demonize psychiatry (there may be more of these among men). There are significant differences only in the frequency of postpartum, menopausal depression and affective disorders in the structure of the menstrual cycle. Point.

The second position: the stronger sex in relation to affective changes and shocks is not so strong at all, depression in men is probably much more common (which is supported by some studies [10]), most likely it is diagnosed much less often (due to "shameful" attitudes regarding the possible consequences of treatment to a

ются, вероятно, значительно чаще (в пользу чего говорят некоторые исследования [10]), скорее всего при этом диагностируются гораздо реже (благодаря «стыдным» установкам, касающимся возможных последствий обращения к психиатру), имеют свои характерные социальные и клинические особенности, и, к сожалению, весьма коварны, выдавая «на гора» те самые в четыре раза более частые завершённые суициды. Соответственно, мужчин следует беречь куда более ответственно, несмотря на их внешне неунывающий (иногда обманчивый) внешний вид и нежелание обсуждать хоть с кем-то всякую «женскую ерунду».

Здесь мы сталкивается с ещё одним парадоксом, касающимся мужской аффективной патологии, а именно – вопросами методологии её выявления. Оказывается, одно дело – спрашивать, совершенно другое дело – относительно или абсолютно (но, возможно ли таковое) беспристрастно мерить. Одно дело осуществлять подобные оценки анонимно, другое дело открыто и прямо. Более того, играет значение и то, с каким уровнем / тяжестью депрессии столкнулся наш пациент: одно дело тяжёлый депрессивный эпизод, и здесь, как говориться, хочешь не хочешь, но с большой долей вероятности (опять же – увы, далеко во всех случаях) в его присутствии придётся признаться – ибо, очень тяжело, а жить часто всё же хочется (что, опять же, к сожалению, тоже не всегда). Однако всё становится куда более запутано в случаях депрессий тяжести лёгкой и средней, когда конкретизация её присутствия порой аналогична детективному расследованию или допросу с пристрастием (ибо, неудобно и стыдно).

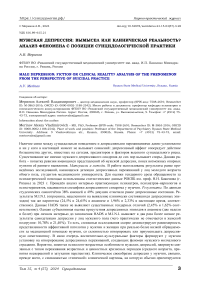

Давайте проанализируем данные таблицы 1, в которой приведена подборка уровней выявления депрессивных переживаний в анамнезе или момент непосредственного обследования у студентов-медиков, полученные в результате различных вариантов выявления.

Двенадцать лет назад нами была исследована частота присутствия в анамнезе депрессивных эпизодов у студентов вуза, прошедших накануне образовательный цикл «психиатрия-наркология» (то есть, неплохо знакомых с клиническими признаками депрессий) [8] с помощью самозаполнения структурированных опросников (максимально анонимный вариант). Вопрос формулировался следующим образом: «испытывали вы ранее периоды отчётливого снижения настроения (депрессию), длящиеся две недели и более».

psychiatrist), have their own characteristic social and clinical features, and, unfortunately, are very insidious, giving out those four times more frequent completed suicides. Accordingly, men should be protected much more responsibly, despite their outwardly cheerful (sometimes deceptive) appearance and unwillingness to discuss at least any "feminine nonsense" with someone.

Here we are faced with another paradox concerning male affective pathology, namely, the issues of methodology for its detection. It turns out that it is one thing to ask, it is completely another thing to measure relatively or absolutely (but is it possible to do so) impartially. It is one thing to make such assessments anonymously, another thing is open and straightforward. Moreover, it also matters what level / severity of depression our patient faced: a severe depressive episode is one thing, and here, as you say, you don't want to, but with a high degree of probability (again, alas, not in all cases) you will have to admit in its presence – because it is very difficult, but you often still want to live (which, again, unfortunately, is also not always).

However, everything becomes much more confusing in cases of mild and moderate depression, when the concretization of its presence is sometimes similar to a detective investigation or interrogation with passion (because it is inconvenient and embarrassing). Let's analyze the data in Table 1, which provides a selection of the depressive experiences occurrence levels in the anamnesis or the moment of direct examination in medical students, obtained as a result of various detection options.

Twelve years ago, we investigated the frequency of the depressive episodes’ presence in the anamnesis of university students who had passed the educational cycle "psychiatry-narcology" the day before (that is, they were well acquainted with the clinical signs of depression) [8] using selfcompletion of structured questionnaires (the most anonymous variant). The question was formulated as follows: "Have you previously experienced periods of distinct mood decline (depression) lasting two weeks or more?". As a result of a continuous survey of the students for one academic year, depressive disorders were noted in 49.3% of girls and 38.96% of boys.

Таблица / Table 1

Уровни выявления депрессивных переживаний в анамнезе или момент непосредственного обследования у студентов-медиков / Levels of detection of depressive experiences in the anamnesis or at the time of direct examination by medical students

В результате сплошного обследования студенческого массива за один учебный год, депрессивные переживания были отмечены у 49,3% девушек и 38,96% юношей. Безусловно, в данном случае, не оценивалась их тяжесть, имелась возможность как

|

Методика The technique |

Присутствие депрессии The presence of depression |

|||

|

Мужчины Men |

Женщины Women |

|||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

Анонимные самоотчёты (снижение настроения две недели и более в анамнезе). Студенты, прошедшие цикл «психиатрия-наркология», 2012 г. n (Ж) = 808, n (М) = 249 Anonymous self-reports (a decrease in mood for two weeks or more in the anamnesis). Students who completed the cycle "psychiatry-narcology", 2012. n (W) = 808, n (M) = 249 |

97 |

38,95 |

398 |

49,25 |

|

Краткий международный нейропсихиатрический опросник (M.I.N.I.) Мотивированное, личное собеседование респондента врачом-исследователем. Студенты, прошедшие цикл «психиатрия-наркология», 2021 г. n (Ж) = 556, n (М) = 224 Основной депрессивный эпизод в прошлом Motivated, personal interview of the respondent by a research doctor. Students who completed the cycle "psychiatry-narcology", 2021. n (W) = 556, n (M) = 224 The main depressive episode in the past |

50 |

24,50 |

← → |

24,64 |

|

137 |

||||

|

Краткий международный нейропсихиатрический опросник (M.I.N.I.) Мотивированное, личное собеседование респондента врачом-исследователем. Студенты, прошедшие цикл «психиатрия-наркология», 2021 г. n (Ж) = 556, n (М) = 224 Основной депрессивный эпизод текущий Motivated, personal interview of the respondent by a research doctor. Students who completed the cycle "psychiatry-narcology", 2021. n (W) = 556, n (M) = 224 The main depressive episode is current |

4 |

1,96 |

13 |

2,33 |

|

HADS субклинические проявления депрессии. Студенты, прошедшие цикл «психиатрия-наркология», 2021 г. n (Ж) = 556, n (М) = 224 HANDS subclinical manifestations of depression. Students who completed the cycle "psychiatry-narcology", 2021. n (W) = 556, n (M) =224 |

27 |

13,23 |

53 |

9,53 |

|

HADS клиническая депрессия. Студенты, прошедшие цикл «психиатрия-наркология», 2021 г. n (Ж) = 556, n (М) = 224 HANDS clinical depression. Students who completed the cycle "psychiatry-narcology", 2021. n (W) = 556, n (M) = 224 |

5 |

2,45 |

9 |

1,62 |

|

Субъективная оценка присутствия депрессивных эпизодов в анамнезе (две недели и более) при личном интервью до заполнения HADS и M.I.N.I. Студенты, прошедшие цикл «психиатрия-наркология», 2021 г. n (Ж) = 556, n (М) = 224 Subjective assessment of the presence of depressive episodes in the anamnesis (two weeks or more) in a personal interview before filling out HADS and M.I.N.I. Students who completed the cycle "psychiatry-narcology", 2021. n (W) = 556, n (M) = 224 |

22 |

10,78 |

← → |

21,40 |

|

119 |

||||

Of course, in this case, its severity was not assessed, there was the possibility of both overdiagnosis and dissimulation, and in parallel, a test assessment of the hypo-thymic experiences presence was not carried out (the latter was not included in the гипердиагностики, так и диссимуляции, параллельно не проводилась тестовая оценка присутствия гипо-тимических переживаний (последнее не входило в дизайн исследования). Однако «размах» самоидентификаций пережитых некогда аффективных сенсаций заставляет, тем не менее, задуматься. Их распространённость (даже при использованном варианте выявления) весьма впечатляет, а условная анонимность позволяет предположить их значительную искренность и большую правдивость. И мы не наблюдаем значимых отличий между юношами и девушками, что ставит под сомнение вышеприведённый тезис, что аффективная патология «не мужское дело».

Позже предпринятое исследование аутоагрессивной сферы студентов, осуществлённое в 2021 году [8], предполагало несколько иной подход выявления депрессивных переживаний в анамнезе или присутствующих в настоящее время. На первом этапе использовалось непосредственное интервью, одним из вопросов которого являлся: «как вы считаете, в прошлом у вас имелись затяжные эпизоды снижения настроения (две недели и более)». Второй этап подразумевал самостоятельное (анонимное, осуществленное посредством Google Forms) заполнение госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), третий – совместное с респондентом прохождение всех шкал краткого международного нейропсихиатриче-ского опросника (M.I.N.I.). Начнем с анализа данных, полученных с помощью использования последнего инструмента.

Количество обнаруженных основных депрессивных эпизодов в прошлом и текущих в момент обследования совершенно не отличались в мужской и женской группах. Ровно четверть принявших участие в исследовании студентов имели в прошлом указания на перенесённый депрессивный эпизод, что уже само по себе показательно и гендерно абсолютно не специфично (и скорее укладывается в усреднённые тренды [16]). Количество выявленных депрессивных эпизодов у респондентов (по данным M.I.N.I.) было почти в два раза ниже, чем полученное в приведённой ранее серии оценки присутствия таковых с помощью самодиагностики (самоотчёта). Вероятно, их заметно более низкое количество объяснялось «срабатыванием» M.I.N.I. преимущественно в случаях тяжёлых и средних депрессивных эпизодов. То есть, без учётов их лёгких, преимущественно невротических и реактивных вариантов, очень вероятно, выявленных ранее в серии самоотчё- design of the study). However, the "scope" of the self-identifications of the affective sensations experienced once makes us to think about it, nevertheless. Its prevalence (even with the identification option used) is very impressive, and its conditional anonymity suggests their considerable sincerity and great truthfulness. And we do not observe significant differences between boys and girls, which casts doubt on the above thesis that affective pathology is "not a man's business".

Later, an attempted study of the auto-aggressive sphere of students, carried out in 2021 [8], suggested a slightly different approach to identifying depressive experiences in the anamnesis or currently present. At the first stage, a direct interview was used, one of the questions of which was: "Do you think you have had prolonged episodes of mood decline in the past (two weeks or more)?". The second stage involved independent (anonymous, carried out through Google Forms) filling in the hospital anxiety and depression scale (HADS), the third – passing all scales of the brief international neuropsychiatric interview (M.I.N.I.) together with the patient. Let's start with the analysis of data obtained using the latter tool.

The number of major depressive episodes detected in the past and current at the time of the examination did not differ at all in the male and female groups. Exactly a quarter of the students who took part in the study had indications of a severe depressive episode in the past, which in itself is indicative and gender-absolutely not specific (and rather fits into the average trends [16]). The number of identified depressive episodes in respondents (according to M.I.N.I.) was almost two times lower than that obtained in the previously given series of assessments of the presence of such using self-agnostics (self-report). Probably, their noticeably lower number was explained by the "development" of M.I.N.I. mainly in cases of severe and moderate depressive episodes. That is, without taking into account their mild, predominantly neurotic and reactive variations, very likely identified earlier in a series of self-reports (the design of the study, unfortunately, did not imply clarifying the severity of the existing period of low mood). However, the most important thing for us in the above results is the complete absence of the alleged affective-gender par-

тов (дизайн исследования, к сожалению, не подразумевал уточнение степени тяжести имевшегося периода сниженного настроения). Как бы то ни было, более важным для нас в приведённых результатах является полное отсутствие предполагаемого аффективно-гендерного парадокса / перекоса.

Оценка присутствия депрессии в настоящий момент с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) тоже не выявило никаких заметных колебаний, связанных с полом респондента (в мужской подгруппе выявленные значения даже немного выше, чем в женской). Кстати, количество лиц, находящихся в зоне HADS «клиническая депрессия» соответствовало числу таковых, выявленных с помощью M.I.N.I.

«Вишенкой на торте» являются данные субъективной оценки присутствия депрессивных эпизодов в анамнезе, полученные при личном интервью с респондентами до, в некоторой степени, «стигматизирующих» соприкосновений с HADS и M.I.N.I. Так количество девушек, отнесших себя в группу перенесших депрессивный эпизод в прошлом в целом соответствовало таковым значениям полученным с помощью M.I.N.I., а вот число юношей, признавших в прошлом у себя признаки депрессивного эпизода было в два с лишним раза ниже такового значения, полученного благодаря M.I.N.I.

Последний факт, на наш взгляд, заслуживает самого пристального внимания: возможно, являясь переменной, создающей укоренившийся аффективно-гендерный парадокс. Присутствующий у лиц мужского пола элемент анозогнозии или диссимуля-тивного поведения в отношении стыдных и немужских паттернов реагирования, возможно, создаёт тот самый заметный процент недиагностированных депрессий у мужчин (немужской диагноз). Очень вероятно, что в поле зрения психиатрической службы попадают случаи «когда уже невмоготу», а вот состояния «ещё можно, сжав зубы потерпеть» – так и остаются в серой зоне. Данное предположение, безусловно, нуждается в дальнейшем изучении и конкретизации. Минусом подобного отношения (возможно) является более часто попадание мужчин с аффективной патологией сразу на стол к прозектору.

Без всяких сомнений, обнаруженные особенности могут касаться только лишь использованных в исследованиях возрастных срезов населения и их не следует без дальнейшей поверки экстраполированы на условно всех мужчин и женщин, однако даже в adox / bias.

Assessment of the depression presence at the moment using the hospital anxiety and depression scale (HADS) also did not reveal any noticeable fluctuations related to the gender of the respondent (in the male subgroup, the detected values are even slightly higher than in the female). By the way, the number of people in the HADS "clinical depression" zone corresponded to the number of those identified with the help of M.I.N.I.

The "cherry on the cake" is the data of a subjective assessment of the presence of depressive episodes in the anamnesis, obtained during a personal interview with respondents before, to some extent, "stigmatizing" contacts with HADS and M.I.N.I. Thus, the number of girls who attributed themselves to the group of those who suffered a depressive episode in the past generally corresponded to such values obtained with the help of M.I.N.I., but the number of young men who had signs of a depressive episode in the past was more than two times lower than that obtained by M.I.N.I.

The latter fact, in our opinion, deserves the closest attention: perhaps being a variable that creates an ingrained affective-gender paradox. The element of anosogno-sia or dissimulative behavior present in males in relation to shameful and non-male response patterns may create the most noticeable percentage of undiagnosed depression in men (non-male diagnosis). It is very likely that cases "when you are already unwell" fall into the field of view of the psychiatric service, but the conditions "you can still endure with clenched teeth" remain in the gray zone. This assumption, of course, needs further study and specification. The disadvantage of such an attitude (perhaps) is the more frequent occurrence of men with affective pathology immediately on the table to the prosector.

Without any doubt, the discovered features can relate only to the age sections of the population used in research and it should not be extrapolated to conditionally all men and women without further verification, however, even in this form, to some extent it forms an idea of the peculiarities of the attitude of men and women toward the hypotimic experiences. Unfortunately, the 2021 study did not imply the possibility of anonymous answers to the question pro-

таком виде в некоторой степени они формируют представление об особенностях отношения мужчин и женщин к испытываемым гипотимическим переживаниям. К сожалению, исследование 2021 года не подразумевало возможности анонимных ответов на вопрос, предлагаемый в работе 2012 года. Остаётся только надеяться, что таковые значения должны быть сопоставимы, но это лишь уровень предположений, требующий уточнения.

Короткое, предварительное резюме: представленные данные говорят в пользу достаточно широкой распространённости депрессивных переживаний у мужчин молодого возраста с заметной тенденцией к сокрытию присутствия таковых при очных формах скрининговой диагностики. Это первый существенный нюанс, касающийся мужского депрессивного синдрома.

Как же подобные особенности «конвертируются» в реальные обращения к психиатрам? В 2023 году в Рязанской области под наблюдением с диагнозами кластера F3 (аффективные расстройства) находилось 1332 человека (1060 женщин и 272 мужчины). Впервые в жизни диагнозы этой группы в 2023 году были установлены 115 пациентам (78 женщин и 37 мужчин). То есть, согласно статистике ПНД основной клиентурой отделений аффективной патологии являются всё же женщины. С депрессивными синдромами уровня «уже невмоготу» (вероятно, тяжёлой и средней степени) и с: «какое-то нехорошее настроение, лучше уже полечиться» (лёгкая и средняя). А вот у мужчин отмечается несколько иная картина с явным преобладанием именно первого уровня («уже невмоготу» = обычно БАР, РАР, тяжёлой депрессии на фоне отчётливой психотравмы и пр.). Складывается ещё один любопытный парадокс? Депрессивных переживаний у мужчин по данным самоотчётов и специализированных тестов более чем достаточно, их значения (в анамнезе и в текущий момент) не достигают статистически значимой разницы у девушек и юношей, а вот в поле зрения психиатрической службы преимущественно попадают женщины. Кстати, диагностирование БАР и РАР зачастую сопряжено с недобровольным, либо вынужденным обращениям как у женщин, так и у мужчин. Вся же условно неэндогенная и реактивная аффективная патология (попадающая в руки психиатров условно «самоходом») всё же больше удел женщин. Так или иначе, складывается обоснованное ощущение, что депрессивные переживания у мужчин встречаются куда более часто, чем про это нам мо- posed in the 2012 paper. One can only hope that these values should be comparable, but this is only a level of assumptions that requires clarification.

A short, preliminary summary: the presented data speak in favor of a sufficiently wide prevalence of depressive experiences in young men with a noticeable tendency to conceal the presence of such in face-to-face forms of screening diagnostics. This is the first significant nuance concerning male depressive syndrome.

How do such features "convert" into real appeals to psychiatrists? In 2023, 1,332 people (1,060 women and 272 men) were under observation with diagnoses of cluster F3 (affective disorders) in the Ryazan Region. For the first time in their lives, 115 patients (78 women and 37 men) were diagnosed with this group in 2023. That is, according to the statistics of the NPC, the main clientele of affective pathology departments are still women. With depressive syndromes of the "already unbearable" level (probably severe and moderate) and with: "some kind of bad mood, it's better to be treated" (mild and moderate). But men have a slightly different picture with a clear predominance of the first level ("already unbearable" = usually BAD, RAD, severe depression against the background of distinct psych trauma, etc.). Is another curious pair-dox forming? According to self-reports and specialized tests, there are more than enough depressive experiences in men, its values (in the anamnesis and at the moment) do not reach a statistically significant difference in girls and boys, but women mainly come to the attention of the psychiatric service. By the way, the diagnosis of BAD and RAD is often associated with involuntary or forced treatment in both women and men. All conditionally non-endogenous and reactive affective pathology (which falls into the hands of psychiatrists conditionally "selfpropelled") is still more the lot of women. Anyway, there is a reasonable feeling that depressive experiences in men are much more common than statistical reports of psychiatric institutions can tell us about it. A quote from the hero of a domestic movie comes to mind: "The gopher is not visible, but it is there...". And, again, it is very likely that doctors of the Bureau of forensic medical examination have more truthful, but indirect and, alas, belated information on

гут рассказать статистические отчёты психиатрических учреждений. На ум приходит цитата героя одного отечественного кинофильма: «суслика не видно, но он там есть…» И, опять же, очень вероятно, что более правдивой, но косвенной и, увы, запоздалой информацией по рассматриваемому вопросу обладают врачи бюро судебно-медицинской экспертизы.

Расхожий стереотип: аффективная патология удел женщин, у мужчин на «страдания ни о чём» просто нет времени, и генетически это у них «не прописано», может оказаться грандиозным и опасным заблуждением. Сплошные исследования скорее демонстрируют паритетность представленности аффективной патологии у мужчин и женщин, при реально более низкой обращаемости за медицинской помощью мужчин и склонностью у них игнорировать или приуменьшать депрессивную симптоматику. Это первый тезис, касающийся мужской депрессии, обозначим его условно как диагностический.

Наблюдение 1: «скрытые проблемы, дискаунт вариант». Б., 37 лет, образование высшее техническое, женат одиннадцать лет, два ребёнка. Со слов близких никогда не предъявлял жалоб аффективного круга. В последние несколько недель изредка жаловался на снизившуюся продуктивность на работе. По характеру никогда не был весельчаком, последние два-три месяца ничем существенно не отличались от всех предыдущих, ничем не болел, к врачам не обращался. Утром в один из понедельников был найден повесившимся в гараже, что сопровождалось абсолютным непонимание родственниками и сослуживцами, не замечавшим никаких поводов для произошедшего. Позже был найден дневник покойного, в котором он подробно описывает свои выраженные депрессивные переживания последние пять лет, а также этапы планирования суицида.

Теперь перейдем к особенностям клиники и течения депрессий у мужчин (в частности), в отношении которой у клиницистов существуют также полярные мнения: депрессия – она и у мужчин клинически всё таже депрессия и не следует мудрствовать лукаво (иначе – придётся новую рубрику в ICD организовывать, а наряду с сетью женских консультаций открывать мужские), вторая позиция – клинические особенности всё же присутствуют и игнорировать их не следует.

Начать следует с особенностей личностных, присущих или прививаемых мужчинам в результате the issue under consideration.

A common stereotype: affective pathology is the lot of women, men simply do not have time to "suffer about anything", and genetically it is "not prescribed" for them, it can turn out to be a grandiose and dangerous misconception. Continuous studies rather demonstrate the parity of the affective pathology representation in men and women, with a really lower incidence of men seeking medical help and their tendency to ignore or minimize depressive symptoms. This is the first thesis concerning male depression, let's call it conditionally as "diagnostic".

Observation 1: "Hidden problems, discount option". B., 37 years old, higher technical education, married for eleven years, two children. According to his relatives, he never complained about the affective circle. In the last few weeks, he has occasionally complained about decreased productivity at work. He has never been a cheerful person by nature, the last two or three months have not significantly differed from all previous ones, he has not been ill in any way and not turned to doctors. On one Monday morning, he was found hanged in the garage, which was accompanied by an absolute misunderstanding by relatives and colleagues, who did not notice any reasons for what happened. Later, the deceased's diary was found, in which he describes in detail his pronounced depressive experiences over the past five years, as well as the stages of suicide planning.

Now let's move on to the specifics of the clinic and the course of depression in men (in particular), in relation to which clinicians also have polar opinions: depression is clinically the same depression in men and one should not be cunning (otherwise, it is necessary to organize a new heading in ICD, and along with a network of women's consultations – male), the second position is that clinical features are still present and it should not be ignored.

We should start with the personal characteristics inherent or instilled in men as a result of socialization and upbringing. It is they who are sometimes able to form that shaky or extremely rigid soil that forms the specifics of experiencing hypothymic episodes in men.

Men don't cry...? It doesn't suit them to complain and go limp...? All this is the lot

социализации и воспитания. Именно они порой способны формировать ту зыбкую или крайне ригидную почву, формирующую специфику переживания ги-потимических эпизодов у мужчин.

Мужчины не плачут…? Им не к лицу жаловаться и раскисать…? Всё это – удел барышень, ты же «соберись, тряпка, и сжав зубы решай вопросы». Безусловно, подобные установки касаются не всех мужчин, в последнее время всё чаще встречаются у милых представительниц прекрасного пола, однако, всё же большая стеснительность в отношении «нехороших» чувств, сокрытие и игнорирование таковых – эти паттерны пока ещё в заметно большей степени касаются именно мужчин. Как, впрочем, и установки на определённые достижения (дерево, дом, ребёнок), большую склонность сравнивать достижения с таковыми у сверстников (хоть у тех же одноклассников), желание условной социальной статусности и пр. Совершенно очевидно, что указанные характеристики в значительной степени вариативны, но в любом случае, можно говорить о неком усреднённом «мужчине обыкновенном», обладающем традиционными полоролевыми и воспитательными установками.

Признаться в недостижении чего-то или в откровенном фиаско – именно для мужчин этот лейтмотив часто является мешающим признанию у себя наличия депрессивной симптоматики, уж тем более блокируя устремления в кабинет психиатра.

– Пришёл сдаваться…

– Ерунда, наверное, какая-то, но решил подстраховаться… жена отправила.

– Не смог справиться сам, позор-то какой…

– К психиатру? Да лучше сразу удавиться…

– Какой же я мужик после этого…

Чего только не слышат психиатры в подобных случаях, вариантов множество, но смысл один: обращение к специалисту в области психического здоровья равноценен признанию собственной слабости, немощи и жизненного краха. При общении с женщинами подобных гротескных, катастрофизирую-щих высказываний отмечается определённо меньше, и возникновение таковых часто сопряжено с выраженной тяжестью депрессии, сопровождающейся меланхолическими сверхценными или бредовыми идеями.

И аргумент: культура адекватного восприятия психиатрии в обществе возросла, касается, увы, далеко не всех и каждого, что, несомненно, является отдельной темой для рассуждений и исследований.

of the women, you should "pull yourself together, rag, and clench your teeth to solve the issues". Of course, such statements do not apply to all men, recently they have been increasingly found in lovely representatives of the fair sex, however, there is still a lot of shyness about "bad" feelings, hiding and ignoring them – these patterns are still noticeably more relevant to men. As well as attitudes towards certain achievements (a tree, a house, a child), a greater tendency to compare achievements with those of peers (even among the same classmates), a desire for conditional social status, etc. It is quite obvious that these characteristics are largely variable, but in any case, we can talk about a certain average "ordinary man" who possesses traditional gender roles and educational attitudes.

For men to admit not to achieving something or to outright fiasco – it is that leitmotif that is often an obstacle to recognize the presence of depressive symptoms, especially blocking aspirations to the psychiatrist's office.

– I've come to give up…

– It's probably some kind of nonsense, but I decided to be safe... my wife sent me here.

– I couldn't cope on my own, what a shame...

– To a psychiatrist? Yes, it's better to strangle yourself right away…

– What kind of man am I am after that…

There are many options that psychiatrists do not hear in such cases, but the meaning is the same: contacting a mental health specialist is an equivalent to recognizing one's own weakness, infirmity and life collapse. When communicating with women, there are definitely fewer such grotesque, catastrophizing statements, and the occurrence of such is often associated with a pronounced severity of depression, accompanied by melancholic super-valuable or delusional ideas.

And the argument: the culture of adequate perception of psychiatry in society has increased, unfortunately, not for everyone, which is undoubtedly a separate topic for discussion and research. Without any doubt, modern men find it easier to admit the possibility of contacting a psychiatrist, but so far there has been no "revolution" in men's minds. Sometimes you have to meet the

Без всяких сомнений современные мужчины легче допускают возможность обращения к психиатру, но «революции» пока в мужских умах не произошло. Иногда приходится встречать следующую формулировку императива настоящего мужчины – избегай всего женского, а именно излишней открытости в эмоциях, сюсюканий с детьми, и в том числе и обращений «к всяким психологам и психиатром». Мужское существование многими людьми (в том числе и врачами) продолжает казаться чем-то более беспроблемным и не имеющим значимых оснований для «нервов». И это второй тезис, касающийся мужских депрессивных переживаний, обозначим его как: ни за что и никогда не признаюсь, не пойду, или тихое мужское страдание.

Несколько слов о психолого-возрастных особенностях мужских депрессий (именно в приведённой формулировке). Речь идёт не совсем о возрастных пиках и колебаниях, а скорее именно о кризисных периодах индивидуального развития, и соответствующим им свершениях / несвершениях, моментах осознания завершённости периодов максимальной жизненной активности, осознания необратимости некоторых явлений (кризис среднего возраста, достижение карьерного потолка, отчётливое снижение сексуальной активности, взросление детей и «вылет» их из родительского гнезда, предпенсионный период и выход на пенсию, хронификация соматических заболеваний, кризис принятия экзистенциальных данностей, вынужденное одиночество: вдовство или результат распада брака). Не сложно предположить существование таковых, кстати, зачастую совпадающих с пиками мужской суицидальной активности (вспомним хотя бы суициды вышедших на пенсию). Несмотря на безусловное существование подобных состояний и у женщин, некоторые их них, без всяких сомнений, ярче и отчётливее переживаются именно мужчинами. Тот же кризис среднего возраста, часто совпадающий с пониманием необходимости принятия целого ряда жизненных несвершений, мыслями об оставшемся лишь дожитии отведённого срока, отказом от честолюбивых (и не очень) фантазий, крушением комплекса грандиозности и нередкими проблемами с потенцией. В практической работе любого психиатра и психотерапевта подобные клиенты встречаются весьма часто, как, впрочем, и в кабинетах врачей самых разнообразных профилей в результате нередко формирующейся соматизации депрессивных переживаний, запоздалой попытки сохранения остатков здоровья и даже его приумно- following formulation of the imperative of a real man – avoid everything feminine, namely excessive openness in emotions, babbling with children, including appeals "to all kinds of psychologists and psychiatrists". Male existence continues to seem to many people (including doctors) to be something more trouble-free and without significant grounds for "nerves". And this is the second thesis concerning male depressive experiences, let's designate it as: I will never admit, I will not go, or quiet male suffering.

A few words about the psychological and age-related features of male depression (precisely in the above formulation). It is not really about age peaks and fluctuations, but rather about the crisis periods of individual development, and the corresponding deviations / non-deviations, moments of awareness of the completion of periods of maximum life activity, awareness of the irreversibility of certain phenomena (midlife crisis, reaching a career ceiling, a distinct decrease in sexual activity, growing up children and "their departure from the parental nest, the pre-retirement period and retirement, the chronification of somatic diseases, the crisis of accepting existential realities, forced loneliness: widowhood or the result of a marriage breakdown). It is not difficult to assume the existence of such, by the way, often coinciding with the peaks of male suicidal activity (let's recall at least the suicides of retired people). Despite the unconditional existence of such conditions in women, some of them, without any doubt, are more vividly and distinctly experienced by men. The same midlife crisis, which often coincides with an understanding of the need to accept a number of life difficulties, thoughts about only surviving the allotted time, abandoning ambitious (and not so) fantasies, the collapse of the grandiosity complex and frequent problems with potency. In the practical work of any psychiatrist and psychotherapist, such clients are very common, as, indeed, in the offices of doctors of a wide variety of professions as a result of the often emerging somatization of depressive experiences, a late attempt to preserve the remnants of health and even its increase (reaching the level of hypochondria), an increase in activity on the principle of "at all times severe" (extreme-but-risky modes of behavior, the

жения (доходящего до уровня ипохондрии здоровья), роста активности по принципу «во все тяжкие» (экстремально-рискованные модусы поведения, употребления ПАВ, приём препаратов, повышающих потенцию). Авторы лично наблюдали множество случаев, когда «весельчак и неутомимый оптимист по жизни» после сорока загонял себя в глубокую меланхолию (которой от него не ждали не окружающие, не тем более, он сам). Это неожиданные и весьма коварные депрессии по типу «никогда бы такого про него не подумали бы, и здрасьте». На проблемах с потенцией остановимся подробнее. Дело в том, что вопросы мужчине, касающиеся его сексуальной активности, часто остаются в компетенции врачей-сексологов, к которым обращаются предположительно меньшая часть из тех, кто столкнулся с подобным. Врачи других специальностей (даже психиатры, наркологи и психотерапевты) зачастую обходят данную неловкую тему стороной. И, очень вероятно, зря, поскольку наметившиеся проблемы в этой области несут в себе отчётливый депрессиоген-ный потенциал, подрывая устои мужественности и состоятельности вообще. С другой стороны, именно имеющаяся явная или скрываемая депрессия может приводить к вторичным сексуальным нарушениям. Обозначим третий тезис, как: недооцениваемая роль переломных психологических периодов и возрастных соматических изменений.

Пришло время поговорить непосредственно о клинике мужских депрессивных переживаний. И несмотря на кажущуюся универсальность депрессивного синдрома, некоторый ряд особенностей определённо присутствует. И прежде всего – нередкая смазанность «типовой» клинической картины, на которую нередко ориентируются специалисты после изучения курса психиатрии в университете. Излюбленная многими депрессивная триада в классическом виде (выраженная гипотимия, затруднение процесса мышления и моторная заторможенность) присутствует далеко не всегда: нередко встречаются атипичные и смешанные аффективные состояния.

Вспомним уже упоминавшуюся склонность многих мужчин замалчивать жалобы уровня лёгкой депрессии и даже её средней степени, когда уже всё несомненно отвратительно, но терпеть ещё есть силы (или – надо терпеть): бодрящаяся депрессия с «улыбкой висельника». Та самая, описываемая многими клиницистами тихая грусть, рационализация или обесценивание (порой весьма наивное) имею- use of surfactants, taking drugs that increase potency). The authors personally observed many cases when a "cheerful and indefatigable optimist in life" drove himself into deep melancholy (which was not expected of him by others, much less by himself) after forty. These are unexpected and very insidious depressions of the type "they would never have thought of him like that, and hello". Let's look at the problems with the situation in more detail. The fact is that questions to a man concerning his sexual activity often remain within the competence of sexologists, to whom presumably a smaller part of those who have encountered this kind of thing turn. Doctors of other specialties (even psychiatrists, narcologists and psychotherapists) often sidestep this difficult topic. And, very likely, in vain, since the emerging problems in this area carry a distinct depressogenic potential, undermining the foundations of masculinity and wellbeing in general. On the other hand, it is the existing overt or hidden depression that can lead to secondary sexual disorders. Let's denote the third thesis as: the underestimated role of critical psychological periods and age-related somatic changes.

It's time to talk directly about the clinic for male depressive disorders. And despite the apparent universality of depressive syndrome, a number of features are definitely present. Above all, there is a frequent blurring of the "typical" clinical picture, which specialists often focus on after studying a course of psychiatry at the university. The depressive triad favored by many in its classical form (pronounced hypothymia, difficulty in the thinking process and motor retardation) is not always present: atypical and mixed affective states are often found.

Let us recall the already mentioned tendency of many men to hush up complaints of mild depression and even its moderate degree, when everything is undoubtedly disgusting, but there is still strength to endure (or - it is necessary to endure): invigorating depression with a "hangman's smile". The same quiet sadness described by many clinicians, rationalization or devaluation (sometimes very naive) of existing complaints. Unfortunately, these are often the very situations when "doctor, don't worry, I'll manage on my own" end in a suicidal attempt in the morning, and this option is designated as a cumulative silent

щихся жалоб. К сожалению, нередко – это, те самые ситуации, когда «доктор, не переживайте, я сам справлюсь» на утро заканчиваются суицидальной попыткой, и этот вариант обозначим, как накопи-тельно-молчащий тип . Вероятно, следующая формулировка прозвучит на первый взгляд нелепо, но порой кажется, что пациенты с тяжёлыми депрессиями в структуре БАР или РАР (где возможность диссимуляции практически равна нулю) выглядят прогностически с позиции суицидологии более благоприятно по причине обычного нашего с ними знакомства, и соответственно – осуществляемого наблюдения. А во-вторых, благодаря уже невозможности обмануть себя, родственников и специалиста в случае возникновения эпизода тяжелой степени.

В более лёгких (но не менее суицидогенных) случаях жалобы носят заметно менее указующий на наличие депрессии характер (ипохондрического, де-персонализационно-дереализационного, ангедони-стического, амотивационного и «философско - ценностного» уровней).

– Изменился, стал каким-то другим...

– Просто пока ничего не хочется, разве это не нормально?

– Мир поблек, краски стали менее яркими…

– Не вкусно, не интересно, не накуриваюсь…

– Просто хочется побыть одному, подумать о жизни…

– Сразу всё разболелось…

– Вдруг понял, что жил не так, лучшие годы позади…

– Надоели друзья и прежние хобби не радуют… Но самое главное:

– Настроение скорее нормальное, просто сил меньше стало…

Намекающий, непрямой вариант переживаемой гипотимии . В случае даже отчётливо эндогенного характера переживаний здесь отмечается симптом «раздувания» потенциально возможных реактивных причин случившегося: лечить не надо, само пройдёт согласно положениям К. Ясперса (над ошибками якобы имеющейся внешней причинности работа уже произведена, а значит – не следует излишне драматизировать случившееся).

Наблюдение 2: «рационализация причин страдания». Б., 36 лет. В течении трёх последних месяцев «почувствовал себя странно»: немного снизился «вкус жизни» и работоспособность. Обратился к психологу с запросом на поиск причин случившего- type. Probably, the following wording will sound ridiculous at first glance, but sometimes it seems that patients with severe depression in the structure of the BAD or RAD (where the possibility of dissimulation is practically zero) look more favorable prognostically from the position of suicidology because of our usual acquaintance with them, and, accordingly, the observation carried out. And secondly, due to the inability to deceive yourself, relatives and a specialist in the event of a severe episode.

In milder (but no less suicidal) cases, complaints are noticeably less indicative of depression (hypochondriacal, depersonali-zation-derealization, anhedonistic, amotiva-tion and "philosophical-value" levels).

– I've changed, I've become somehow different...

– I just don't want anything yet, isn't that normal?

– The world has faded; the colors have become less bright...

– It's not tasty, it's not interesting, I don't get high...

– I just want to be alone, think about life...

– Everything ached right away...

– Suddenly I realized that I didn't live like that, the best years are behind...

– I'm tired of friends and former hobbies are not happy…

But the most important thing is:

– The mood is rather normal; it just became less strength…

A suggestive, indirect version of the hypothymia experienced. Even in the case of a distinctly endogenous nature of the experience, there is a symptom of "inflating" the potentially possible reactive causes of what happened: it is not necessary to treat, it will pass by itself according to the provisions of K. Jaspers (work has already been done on the errors of the alleged external causality, which means that one should not overly dramatize what happened).

Observation 2: "Rationalization of the suffering causes". B., 36 years old. During the last three months, he "felt strange": the "taste of life" and efficiency decreased slightly. He turned to a psychologist with a request to find the causes of what happened. According to the specialist, the problem was precisely in a reduced mood, which the client actively did not agree with, categorically refusing to seek help from a psychiatrist.

ся. По мнению специалиста, проблема заключалась именно в сниженном настроении, с чем клиент активно не соглашался, категорически отказываясь обратиться за помощью к психиатру. «Никаких таблеток, это психология чистой воды». Три месяца безуспешных попыток «раскопать» психогенную причину, привели к заметному снижению веса (порядка 7-8 кг), вынужденному отпуску. Результат: госпитализация «Скорой» с диагнозом тяжёлый депрессивный эпизод в структуре рекуррентного аффективного расстройства, четыре месяца стационарной терапии.

Достаточно часто жалобы носят отчётливо сома-тизированный, маскированный характер, в ряде случаев не позволяющего заподозрить именно депрессивный генез возникающих нарушений (помним про частое отсутствие чётких, прямых гипотимических жалоб, либо «прикрытие» их жалобами иного характера, на первый взгляд не имеющими ничего общего с психиатрической патологий). Наиболее распространёнными масками депрессии в таких случаях являются разнообразные неврологические «диагнозы» (неуловимые астенические состояния, диссо-мнии, всевозможные вегетативные дисфункции, вер-тебропатии, сенесто-алгические состояния), терапевтические «расстройства» (кардионеврозы, эссенциальная тахикардия, СРК, артропатии, дыхательные дисфункции, проблемы с питанием и иммунитетом), урологические «сенсации» (синдром хронической тазовой боли, «неуловимые» простатиты и раздражённые мочевые пузыри, проблемы с потенцией), психотерапевтические «запросы» (семейные и экзистенциальные проблемы, «что-то всё не так, хотя всё, кажется, нормально»), дерматологические проявления (алопеция, зудящие дерматиты, сухость и шелушения кожи), оториноларингологические «симптомы» (псевдосинуситы, головокружения, миньеропо-добные приступы и нарушения координации)… список можно ещё долго продолжать. Не следует забывать и про психиатрические маски депрессий, которых в последние годы становится всё больше. Нередко за тревожными расстройствами, паническими атаками, агаро- и социофобиями, импульсивным поведением при более пристрастном и внимательном изучении скрывается первичные депрессивные переживания. Разрекламированные телевидением паники, тревожные состояния видится (сознательно и бессознательно) меньшей проблемой, чем депрессии.

Наблюдение 3: «психосоматика психосоматике – рознь?» С., 52 лет. В течение последних шести меся-

"No tablets, this is pure psychology". Three months of unsuccessful attempts to "unearth" the psychogenic cause led to a noticeable weight loss (about 7-8 kg), forced release. Result: hospitalization of an ambulance with a diagnosis of a severe depressive episode in the structure of recurrent affective disorder, four months of inpatient therapy.

Quite often, complaints have a distinctly somatized, masked character, in some cases, which does not allow us to suspect the depressive genesis of the emerging disorders (remember the frequent absence of clear, direct hypothymic complaints, or "covering" it with complaints of a different nature, at first glance having nothing to do with psychiatric pathologies). The most common masks of depression in such cases are a variety of neurological "diagnoses" (elusive asthenic conditions, dyssomnia, all kinds of autonomic dysfunctions, verte-bropathies, senestological conditions), therapeutic "disorders" (cardio neurosis, essential tachycardia, CHD, arthropathies, respiratory dysfunctions, nutritional and immune problems), urological "sensations" (chronic pelvic pain syndrome, "elusive" symptoms and irritated bladders, problems with potency), psychotherapeutic "requests" (family and existential problems, "something is wrong, although everything seems to be fine"), dermatological manifestations (alopecia, itchy dermatitis, dryness and desquamation of the skin), otorhinolaryngological "symptoms" (pseudosinusitis, dizziness, minion-like seizures and coordination disorders)... the list can be continued for a long time. We should not forget about psychiatric masks of depression, which have been increasing in recent years. Often, anxiety disorders, panic attacks, agaric and social phobias, impulsive behavior with a more biased and attentive study hides primary depressive experiences. The panics advertised on television, anxiety states are seen (consciously and unconsciously) as a lesser problem than depression.

Observation 3: "Psychosomatics to psychosomatics is a discord?" S., 52 years old. During the last six months, "all urologists in the city" have been diagnosed with chronic prostatitis. It has been subjected to a large number of specific studies and manipulations without noticeable improvement. He received several courses of antibiotic

цев наблюдается «у всех урологов города» с диагнозом хронического простатита. Подвергнулся большому количеству специфических исследований и манипуляций без заметного улучшения. Получил несколько курсов антибиотикотерапии. «Все урологи города» оказались неучами, за исключением последнего, предположившего аффективную природу страдания. После длительных уговоров С. был проконсультирован психиатром, подтвердившим наличие депрессивного состояния. После проведения антиде-прессивной терапии не излечиваемый месяцами простатит благополучно купировался.

Наблюдение 4: «лёгкое вдруг становится тяжёлым». П., 45 лет. На приёме у участкового терапевта высказывал жалобы соматоформного характера на фоне предположительно хронического снижения настроения. С версией возможного присутствия депрессии категорически не соглашался, от рекомендации обратиться к психиатру отказался. Однако согласился обсудить свои жалобы с неврологов, допустив, что может быть немного и переутомился. Невролог предложил П. заполнить тест HADS, в котором пациент уверенно набирал значение клинического присутствия депрессии, а целенаправленный расспрос позволил специалисту диагностировать депрессивный синдром средней степени тяжести, после чего П. наконец-то согласился с необходимостью его лечения. Он ранее предполагал, что депрессия – это тяжёлая форма безумия с галлюцинациями и бредом, делающая человека недееспособным (к вопросу информированности о сущности состояния мы ещё вернемся позже).

Какие же варианты «депрессии без депрессии» чаще всего встречаются именно у мужчин? Одной из характерных траекторий таковой является внезапное оживление эгоистического полюса личности с чертами личностной инфантильности. Готовность внезапно бросить семью, ребёнка, начать какую-то новую жизнь, завести молодую любовницу и красную спортивную машину. Подобный внешний «драйв» нередко оказывается фасадом серьёзных проблем с настроением, в некотором роде – «прощальной гастролью». Разнообразные «хочу просто разбираться в себе и перезагрузиться», как минимум, должны формировать насторожённость в плоскости возможно прикрываемых аффективных проблем.

Наблюдение 5: «мужик в 45 мачо опять». А., 43 лет внезапно для домашних решил «круто изменить оставшуюся ему жизнь». Начал модно и по молодёжному одеваться, скоро потребовал и получил раз- therapy. "All the urologists of the city" turned out to be ignoramuses, with the exception of the last one, who assumed the affective nature of suffering. After prolonged persuasion, S. was consulted by a psychiatrist, who confirmed the presence of a depressive state. After the antidepressant therapy, the prostatitis, which had not been cured for months, was successfully stopped.

Observation 4: "The lung suddenly becomes heavy". P., 45 years old. At the reception with the district therapist, he expressed somatoform complaints against the background of a supposedly chronic decrease in mood. He categorically disagreed with the version of the possible presence of depression and refused the recommendation to consult a psychiatrist. However, he agreed to discuss his complaints with neurologists, admitting that he might be a little overworked. The neurologist suggested P. to complete the HADS test, in which the patient confidently gained the significance of the clinical presence of depression, and a purposeful inquiry allowed the specialist to diagnose a depressive syndrome of moderate severity, after which P. finally agreed with the need for his treatment. He previously suggested that depression is a severe form of insanity with hallucinations and delusions, making a person incapacitated (we will return to the question of awareness of the condition essence later).

What are the variants of "depression without depression" most often found in men? One of the characteristic trajectories of this is the sudden revival of the egoistic pole of personality with traits of personal infantilism. The willingness to suddenly abandon a family, a child, start some kind of new life, get a young mistress and a red sports car. Such an external "drive" often turns out to be a facade of serious mood problems, in a way – a "farewell tour". A variety of "I just want to figure myself out and reboot", at least, should form awareness in the plane of possibly concealed affective problems.

Observation 5: "A man at 45 is again a macho". A., 43 years old, suddenly for the household decided to "drastically change the rest of his life". He began to dress fashionably and youthfully, soon demanded and received a divorce, began to behave "correctly": he bought a sports car, got a young partner of 20 years, visited "bohemian plac-

вод, стал вести себя «правильно»: приобрёл спортивный автомобиль, завёл молодую партнершу 20 лет, посещал «богемные места», стал завсегдатаем ночных клубов, употреблял много алкоголя и иных ПАВ, несколько раз «отдыхал» на Ибице, попробовав там «всё». Последнюю неделю заперся от всех в квартире, чтобы «круто подумать». После чего попал в психиатрическое отделение (спустя всего шесть месяцев после начала «крутого изменения жизни»), совершив суицидальную попытку. Диагностирован тяжёлый депрессивный эпизод. Дальнейшее общение продемонстрировало присутствие отчётливых депрессивных переживаний в течение последних четырёх-пяти месяцев.

Следующая траектория: гротескное переживание идей ответственности за близких, семью, будущее детей, сопровождающееся компенсаторной активностью «из последних сил, иначе какой же я мужик». Это бегство в «три работы» (обозначим подобное, как работоголический вариант), оживившаяся религиозность – поиск опоры в борьбе за выживание (религиозно-компенсаторный вариант), в иные духовные и оздоравливающие практики, порой весьма экзотического характера (ещё один викарный вариант), с восхвалением собственной мученически - страдательной роли или потоками жалоб на невыносимую, но необходимую ответственность окружающим (внешне-проективный вариант).

Другой разновидностью сублимации депрессивной симптоматики являются многочисленные варианты копинга, своеобразных доморощенных «само-лечений»: компульсивные занятия спортом, увлечение гиперздоровым образом жизни (ЗОЖ) и правильным питанием (ПП), приобретение «взбадривающих», часто очень опасных хобби и способов развлечения, нацеленных на оживление поблёкшего существования (ряд экстремальных видов спорта, игромания, вплоть до русской рулетки и пр.).

Наблюдение 6: «за любым сверхусердным занятием спортом и ЗОЖем скрывается…». О., 27 лет. Несколько месяцев назад почувствовал «хроническую усталость», стал хуже успевать на службе, связывал это с своей детренированностью и неправильным образом жизни (речь идёт о «неправильном режиме дня и неверном питании, приведшем к авитаминозу»). Стал одержимо посещать тренажёрные залы, радикально изменил принципы питания, провёл несколько экстремальных «очисток» организма, изводя себя голодом. Практиковал медитации и «послания Вселенной», после чего был госпитализиро- es", became a regular at night clubs, consumed a lot of alcohol and other surfactants, several times "rested" in Ibiza, having tried "everything" there. For the last week, he locked himself in the apartment from everyone so that he could "think a lot". After that, he ended up in a psychiatric ward (just six months after the start of the "drastic life change"), having made a suicidal attempt. A severe depressive episode has been diagnosed. Further communication demonstrated the presence of distinct depressive experiences over the past four to five months.