Музыка в повседневности

Автор: Минаев Евгений Анатольевич, Гнисюк Николай Алексеевич

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Современные исследования культурных процессов

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Музыка рассматривается в медийном пространстве, музыкальное искусство анализируется, как особая форма межличностной информации, интеллектуальной деятельности человека. Оценивается феномен распространения музыкальных артефактов, их роль в общественном духовном развитии. Специальное внимание уделяется музыкальной культуре, ее роли в молодежной среде.

Художественное пространство, смысловой контекст музыки, музыкально-информационное поле

Короткий адрес: https://sciup.org/170173936

IDR: 170173936 | УДК: 93

Текст научной статьи Музыка в повседневности

В конце 2018 года в журнале Guardian в разделе «Life» была опубликована небольшая статья «Владимир Путин хочет контролировать музыку рэпа»1. Само появление статьи в солидном английском журнале с упоминанием российского лидера, как и тема выглядит несколько необычно. Однако обозначенная проблема (сформулируем ее как задача контроля медийного художественного пространства) касается не только, пусть модного, но довольного узкого направления в современной молодежной музыкальной культуре. Заявленная постановка вопроса отражает собой более широкую общественно-культурную задачу, которая естественно имеет множество оснований для исследования.

Современный музыкальный мир — это созданное интеллектом человека особое искусственное пространство — информационное поле, развивающееся по своим законам на основе общих социально-коммуникативных процессов. Художественный мир есть результат волеизъявления творческой свободы человека, без которой существование самого искусства невозможно. В наше время воспроизведение музыкального информационного пространства происходит непрерывно и ежечасно усилиями вещательных корпораций и других общественных медиа структур. Музыка, как часть художественной деятельности человека, занимает важное место в духовной жизни общества, порой даже выходя за рамки общих принятых представлений о культуре. Получив широчайшее распространение во всех общественных сферах, музыка, так или иначе, что не удивительно, стала определенным «орудием» влияния на различные группы социума. Она звучит не только в музыкально-концертных залах, на стадионах, в поездах, самолетах, практически везде, где только есть присутствие человека. Стало привычным, что из телефонов мы слышим «позывные» в виде каких-либо отрывков из музыкальных сочинений, нередко классических. Даже в лифтах звучат фрагменты музыкальных произведений. Что это? Болезненный страх остаться наедине с самим собой, или осуществляемый кем-то постоянный прессинг эмоционального состояния человека, контроль над ним? Ответы на эти вопросы можно в какой-то степени получить, попытавшись разобраться в самой природе феномена музыки. Известный австрийский социолог А. Шюц, анализируя взгляды на музыку, писал: «Музыка представляет собой такой смысловой контекст, который не привязан к понятийной схеме. Тем не менее, этот смысловой контекст может передаваться в коммуникации. Процесс коммуникации между композитором и слушателем обычно требует посредника: индивидуального исполнителя или группы соисполнителей. Всех этих участников связывают социальные отношения, имеющие весьма сложную и запутанную структуру»2. Конечно, сегодня в эту условную «триаду» следует расширить специалистами, принимающими участие в музыкальном процессе, в том числе, трансляции художественного произведения.

О природе музыки рассуждал выдающийся отечественный философ ХХ столетия А. Ф. Лосев. В своей статье «Музыка как предмет логики» ученый попытался обосновать природу музыки, придя к выводу, что физическое основание, т. е. колебания воздуха, или физиологические законы, как и психологический основы не имеют никакого отношения к феномену музыки как таковому. «Слушая музыку, мы слышим отнюдь не воздух и не колебания воздушных волн. Если бы мы не учились физике, то мы бы и не знали, что звук порождается особыми воздушными волнами. Колебания воздуха не есть объективное основание музыки»3.

Столь же безосновательны по мнению ученого и утверждения о музыке как о физиологических процессах, «возникающих в результате воздействия звуковых волн на нервную систему человека... они ровно никакого отношения к истинному феномену музыки не имеют»4.

Несомненно, что феномен музыки тесно связан с психологическим состоянием человека. Однако и здесь автор статьи, делая некоторые уступки, также приходит к отрицательному выводу. «Смысл музыки, т. е. её подлинный явленный лик, её подлинный феномен, никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть отличен признаками физическими, физиоло-

-

2 Schutz А. The Stranger: An Essay in Social

Psychology/Пер. В. Г. Николаева. А. Шюц. Мир, светящийся смыслом.// American Journal of Sociology. 1944. Vol. 49, No 6. P. 499–507.

-

3 Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. К вопросу

о лже-музыкальных феноменах // Музыкальная пси-хология./Сб. ст. М.: Изд. Моск. гос. консерватории им. П. И. Чайковского,1992. С. 12–17.

гическими, или психологическими»5. И далее, «Любое музыкальное произведение таит в себе эйдетический предмет, который уже не зависит от того, жив или умер композитор, хорошо ли, плохо ли воспринимается данное произведением, и даже воспринимается ли» 6. Другими словами, музыкальный феномен реализуется в созданных человеком художественно-звуковых образах. Вместе с тем, она, т. е. музыка, не есть и не исчерпывается этими образами, оставаясь вне метафизически-натуралистического понимания предмета 7.

Новые достижения в области сохранения звукозаписи, а также новые средства передачи информации несомненно способствовали расширению музыкально-информационного поля, стали технической основой этого процесса. Начиная с изобретения нотной записи звуков, и, в последующем, других технических средств, человек получил возможность воспроизведения и хранения музыкальных сочинений в соответствии с общими для цивилизации информационными законами8. Музыкальное искусство, являясь внепредметной, межличностной формой сообщения, в определенных условиях приобретает функции «орудия», т. е. реально воздействует на социум, его духовное состояния.

Хорошо известно, что у человека с самого раннего детства вырабатываются слуховые, т. е. интонационные и ритмические «наработки», которые накрепко закрепляются в его подсо-знании9. Полученный звуковой (музыкальный) опыт становится не менее существенно важным для человека, чем наследственно, т. е. генетически приобретенная и передаваемая в виде ДНК информация от одного поколения к другому. Впитывая с младенчества окружающие интонационные и ритмические музыкальные формулы, человек приобретает незаменимый «знаковый»

культурный опыт, позволяющий ему более комфортно адаптироваться в окружающем мире. Полученный опыт обычно носит этнический окрас, однако, впоследствии дополняется множественными общекультурными «приобретениями», что также влияет на социальное и культурное самоопределение человека10.

В наше время, когда ослаблены процессы воспитания человека в целом, вследствие чего происходит переориентация подавляющей массы людей с долговременных и вечных ценностей на ценности мимотекущей жизни, искусству трудно соответствовать высшим идеалам гармонии. Искусство подвергается испытаниям на прочность своих идеалов, впрочем, так было не только в наше время. Связь массовой и элитарной культуры имеет свои глубокие корни. Так современные исследования показывают, что большинству музыкальных культур различных этносов характерна универсальность эмоционального восприятия звуковых постро-ений/формул/, лежащих в основе функциональной музыки11. Когнитивный психолог Сэмюэл Мер делает вывод: «Это значит, что в изученных нами культурах песни для танцев и спиритических ритуалов имеют достаточно общих черт, чтобы универсальными считались не только сами мелодии, но и способ их исполнения»12.

В повседневности музыкально-информационное пространство/поле/складывается из совершенно различных исторических, стилевых, жанровых, регионально-национальных и других возможных звуковых образований, включая как фольклорную их основу, так и творения композиторов разных стилей и эпох13. Как разбитое на мелкие осколки зеркало, музыкальная повседневность соединяет огромное разнообразие всевозможных, созданных человеческим талантом артефактов. В основе большинства из них мелодика интонаций человеческой речи, ритмические формулы, бытующие на тех или иных территориях, среди тех или иных отдельных социумах. В конечном счете, все вместе это и составляет разноликий окружающий человека мир звуков, в воспроизводстве которого мы все принимаем то или иное участие. Звукозапись музыки породила возможности множественных форм слушания музыки. Известная фраза Сергея Васильевича Рахманинова о том, что «нельзя слушать симфонию в домашних тапочках», конечно, верна и имеет глубокий смысл. Но как далеко ушло время! Сегодня слушают музыку где угодно: дома, сидя на диване, в наушниках или без них, в метро, или в кресле автомобиля, часто за рулем, и даже высоко над облаками в самолете. Музыка, как новая среда обитания, проникла во все уголки жизни человека, стала повседневностью, отрешиться от которой практически не реально. Тишина — едва ли не редчайший миг, погрузиться в который у человека фактически нет никаких шансов.

Возникнув, как результат особой интеллектуальной деятельности, музыкальное простран-ство/поле/постоянно «культивируется» общественными, государственными структурами, но также индивидуальными усилиями отдельных людей, при этом, воспроизводится неизмеримо меньшая часть из того что было создано в разные исторические времена. Процесс сохранения и «забывания» музыкальных произведений в активной исполнительской фазе бытования нельзя признать однозначно справедливым или объективным, но он неизбежен. Например, при анализе деятельности музыкальных издательств нельзя не отметить, что тиражирование печатной продукции концентрируется на наиболее известных и популярных произведениях. Однако, справедливо ли это? Вопрос, конечно, риторический, так как, известно, что предложение тоже может порождать спрос. И первое, и второе активно влияет на «жизнь» музыкальных сочинений, на использование их как «ору-

-

13 Минаев Е. А. Музыкально-информационное поле в эволюционных процессах искусства. М.: изд. «Музыка», 2000.

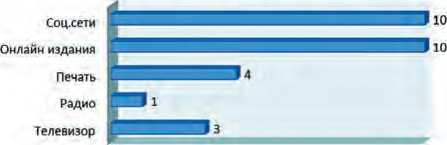

Таблица 1. Молодежные источники музыкальной информации

дия» формирования общекультурных интересов и предпочтений.

Несомненно, продолжают свою деятельность концертные и филармонические организации, продолжая лучшие исполнительские традиции «советской» культуры. Особая функция в хранении культурного наследия принадлежит научным и образовательным и другим общественным институтам, в цели и задачи которых входит хранение и передача художественной, и не только художественной, информации. В учебных программах как в зеркальном, хотя и «сжатом» отражении, сохраняется культурное наследие, т. е. разнообразие национальных художественно-исторических стилей и жанров. Но и здесь наблюдается «ужесточение» объемов информации, включенного в содержание образовательного процесса.

Сегодня очевидно снижение общей роли средств массовой информации в хранении и тиражировании национального художественного наследия. По сравнению с предыдущими годами «советского» периода можно утверждать, что звучание «классики» в массовых «ретрансляторах», а именно, на телевидении и радио сведено к минимуму14. Но «классика» не только не исчезла, а заняла значительное место в Интернет пространстве. Об этом свидетельствует проведенное обследование интересов молодежи в области музыкальной культуры. Удовлетворение большинства своих специальных художественных интересов у молодежи происходит из интернета. На вопрос: «В каких обстоятельствах происходит слушание музыки?», — ответ был: «чаще всего в пути», т. е. в наушниках. Музы-

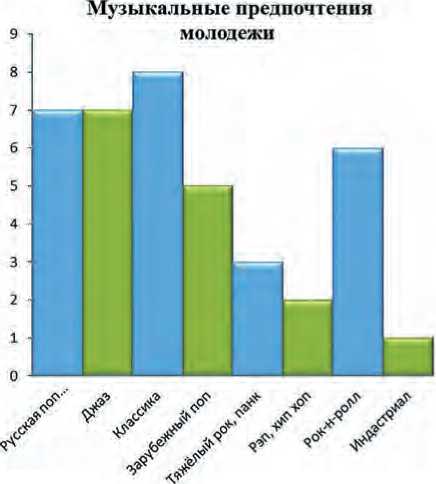

Таблица 2.

ку по ТВ или радио слушают не более чем раз в неделю. Молодежь более свободно пользуется пересылкой музыкальных произведений в соцсетях (табл. 1).

В основном исследовались музыкальные интересы и предпочтения молодежи творческой среды, и закономерно, что здесь лидирует классика. Слушание русской поп-музыки, джаза, как и популярность стилей тяжелого рока, панка, рэпа, хип-хопа в этой среде значительно ниже (табл. 2).

В условиях, когда музыка являет собой бизнес-структуру общества, цели функционирования артефактов далеко не всегда соответствуют задачам самого музыкального искусства. С этим можно не соглашаться, но это реальность времени, став предметом торговли, музыкальное произведение вовлекается в бизнес-процесс.

Приведем мнение профессионала в жанре поп-музыки. В одном из интервью известный автор и исполнитель в жанре популярной музыки Юрий Лоза дал такую оценку работе музыкальных программ телевидения: «Цель — истребить своих и начать покупать на Западе зарубежный контент, отработанный материал. Это часть общего тренда. Поэтому сегодня, если нужна песня, скажем, для выступления на Евровидении, никто не пытается создать её здесь. Идут и покупают в Америке или в Израиле. Если надо поставить красивый номер — едут во Францию, в Швецию. Сами ничего не делаем» 15.

Автор интервью считает, что этим связаны провалы новогодних развлекательных программ на российском телевидении, и, в частности, «Голубого огонька», отсутствие на российской сцене молодых исполнителей. Так, например, популярной программой «Голос», на которой отбирают талантливых молодых исполнителей «никогда не ставилась задача найти людей с хорошими голосами. … Голосистых туда не берут, чтобы было проще отсеивать. Это типичный пример, когда задача не соответствует реализации», — считает певец. По его словам, это программа «не о голосах, а о типажах».

Справедливо или не справедливо сказанное певцом, но оно имеет под собой основания, так как интерес к музыкальным программам телевидения явно снизился. Не случайно складывается впечатление, что они обслуживают лишь ограниченную группу отечественных авторов и исполнителей. Сегодня на федеральных каналах фактически нет музыкальных программ с русской народной песней. Песни, которые звучат сегодня на телевидении и радио, явно уступают произведениям выдающихся отечественных композиторов-песенников, таких как В. П. Со-ловьев-Седой, А. Г. Новиков, Б. А. Мокроусов, Т. Н. Хренников, Н. В. Богословский, Я. А. Френкель, А. Островский и других16. И дело не только в талантливости автора, но и в том, какую музыку он исповедует в творчестве, насколько он подвержен влиянию моды и решает задачи коммерческого успеха.

Понимание «просчетов» в вещательной политики отечественных средств массовой информации сегодня имеется на разных государственных уровнях 17. Однако на практике особых сдвигов не наблюдается.

Когда-то китайской философ Конфуций отобрал из трех тысяч только 300 песен, которые должны были определять порядок проведения различных церемониалов в государстве. Древний философ считал, что достаточно прослушать музыку, которая звучит в стране, чтобы понять, что за порядки господствуют в государстве. Мысль о музыкальной атмосфере обыденной человеческой жизни как критерии «здоровья» государства приобретает особую актуальность в назойливом цивилизационно-информационном шуме медийного потока, призывая в музыкальной повседневности следовать совету С. В. Рахманинова: «Не тратьте свое время на музыку, которая банальна или неблагородна! Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее, блуждая по бессодержательным сахарам музыкального мусора» 18.

Список литературы Музыка в повседневности

- Быстрова А. Н. Структура культурного пространства: Дис. д-ра филос. Наук. Томск, 2004 407 c. РГБ ОД, 71:05-9 / 55. Малыгина И. В. Этнокультурная идентичность: структура и исторические формы // Вестник МГУКИ. 2005. № 2. С. 13-20.

- Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. К вопросу о лже-музыкальных феноменах // Музыкальная психология / Сб. ст. М.: Изд. Моск. гос. консерватории им. П. И. Чайковского,1992. С. 12-17.

- Малыгина И. В. Этнокультурная идентичность (Онтология, морфология, динамика): Дис…. д-ра филос. наук: 24.00.01 М., 2005. 305 с. РГБ ОД, 71:06-9 / 10

- Минаев Е. А. Музыкально-информационное поле в эволюционных процессах искусства. М.: Музыка, 2000.

- Рахманинов С. В. Десять характерных признаков прекрасной фортепианной игры // Рахманинов. С. В. Лит. наследие. В 3-х тт. / Сост., авт. вступ. ст., комментариев, указателей З. П. Апетян. Т. 3. М.: Советск. композитор, 1980. ное искусство" / Игорь Рябов. Крымский проект // https://newdaynews.ru / moskow / 627423. h tml

- Рахманинов С. В. Десять характерных признаков прекрасной фортепианной игры // Рахманинов С. В. Лит. наследие. В 3-х тт. Т. 3. М.: Советск. композитор, 1980. С. 232.

- Schutz А. The Stranger: An Essay in Social Psychology. Пер.: В. Г. Николаева. А. Шюц. Мир, светящийся смыслом // American Journal of Sociology. 1944. Vol. 49, No 6. P. 499-507