Мыс Каменный. Ашельское местонахождение на северном берегу Таманского полуострова (Южное Приазовье)

Автор: Щелинский В. Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В Западном Предкавказье на Таманском полуострове в настоящее время исследованы несколько стоянок раннего палеолита, относящихся к раннему плейстоцену. При этом описаны каменные индустрии древнейшего раннего ашеля возрастом от 2,1-2,0 млн л. н. и 1,4-1,0 млн л. н. Палеолитические стоянки более позднего времени на этой территории неизвестны, хотя единичные находки каменных изделий свидетельствуют, что она была заселена первобытными людьми и в среднем, и в позднем плейстоцене. В статье анализируются и интерпретируются материалы нового ашельского местонахождения Мыс Каменный, открытого в результате предварительных разведок памятников палеолита в западной части Азовского побережья Таманского полуострова (между мысами Ахиллеон/Литвинова и Пеклы), которая хорошо изучена в геологическом отношении. Археологический материал местонахождения представлен выразительными ашельскими каменными изделиями (12 экз.), собранными на небольшой площади на морском пляже, на месте оползня берегового склона, образованного субаквальными и субаэральными отложениями чаудинской террасы. Предполагается, что каменные изделия в основном происходят из субаквальных отложений этой террасы, датируемых началом среднего плейстоцена (МИС 19, ~ 780-760 тыс. л. н.). Для каменной индустрии местонахождения характерно наличие больших отщепов (> 10 см), крупных рубяще-режущих орудий, а также массивных скребел. Особый интерес представляют типы ручных рубил этой индустрии (2 экз.). Оба являются нетипичными образцами рубил, хотя они довольно симметричные и изготовлены с большим мастерством. Одно рубило пиковидное, удлиненно-подтреугольной, формы, с частичной двусторонней обработкой, другое рубило подтреугольное укороченных пропорций, тщательно обработано с одной стороны. Полностью двусторонне обработанные орудия на местонахождении отсутствуют. Эти и другие технолого-типологические особенности каменной индустрии местонахождения сближают ее с более ранней таманской раннеашельской индустрией, существовавшей на территории нынешнего Таманского полуострова во второй половине раннего плейстоцена (~ 1,4-1,0 млн л. н.).

Ашель, средний плейстоцен, местонахождение мыс каменный, таманский полуостров, южное приазовье, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/143178281

IDR: 143178281 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.27-44

Текст научной статьи Мыс Каменный. Ашельское местонахождение на северном берегу Таманского полуострова (Южное Приазовье)

В Южном Приазовье (Западное Предкавказье), на северном берегу Таманского полуострова, в настоящее время открыты и достаточно полно исследованы шесть разновременных стоянок раннего палеолита – Родники 1–4, Богатыри / Синяя Балка и Кермек. Все они имеют раннеплейстоценовый возраст и датируются по палеомагнитным и биостратиграфическим данным в интервалах 2,1– 2,0 млн л. н. (стоянка Кермек) и 1,4–1,0 млн л. н. (стоянки Родники 1–4 и Богатыри / Синяя Балка) ( Тесаков и др. , 2019; Щелинский , 2019; 2021; Shchelinsky , 2019). Каменные индустрии стоянок атрибутируются как раннеашельские. При этом каменная индустрия наиболее древней стоянки Кермек относится по технологическим и типологическим показателям, равно как и по возрасту, к начальному раннему ашелю, тогда как пять других, более поздних стоянок близкого возраста (Родники 1–4 и Богатыри / Синяя Балка), располагающихся компактной группой и характеризующихся одинаковыми технолого-типологическими признаками каменного инвентаря, образуют одну таманскую раннеашельскую индустрию ( Щелинский , 2016; 2019; 2021).

Эти стоянки являются ярким свидетельством весьма раннего и стабильного заселения первобытными людьми юга России, включая степную зону к северу от Кавказа, которое произошло практически в одно время с первым выходом людей за пределы Африки и появлением их на территории Юго-Западной Азии. При этом впервые заселив Западное Предкавказье в начале раннего плейстоцена (около 2 млн л. н.), первобытные люди продолжали жить на этой территории, в районе нынешнего Таманского полуострова, практически до конца раннего плейстоцена (около 1 млн л. н.). Этому способствовали благоприятные для жизни людей природные и экологические условия в этом регионе (теплый, без резких сезонных изменений климат, изобилие мясных пищевых ресурсов в виде разнообразной фауны – наземных и морских животных, доступное и качественное каменное сырье для изготовления орудий труда) на протяжении всего раннего плейстоцена. Важное адаптивное значение имело также овладение древнейшими обитателями Западного Предкавказья ашельской технологией изготовления орудий труда и сырьевые возможности совершенствования этой технологии.

В среднем и позднем плейстоцене Западное Предкавказье также было заселено первобытными людьми, хотя стоянки этого времени на этой территории пока неизвестны. Однако имеется подъемный материал – немногочисленные изделия раннего и среднего палеолита. Так, развитое ашельское ручное рубило и два нуклеуса, изготовленные из доломита, обнаружены на осыпи под обнажением средне- и позднеплейстоценовых суглинков на Таманском полуострове у пос. Пересыпь. Толща этих суглинков перекрывает позднераннеплейстоценовые субаквальные отложения, включающие в себя культуросодержащий слой раннеашельской стоянки Пересыпь (Щелинский, Гайдаленок, 2022). Находки среднего палеолита более многочисленные. При этом в некоторых случаях устанавливается их геохронологический контекст. Например, несколько изделий из доломита с признаками применения леваллуазской технологии расщепления камня, собранные у раннеашельской стоянки Кермек, вблизи пос. За Родину на Таманском полуострове, происходят из аллювиально-делювиальных отложений, охарактеризованных остатками Mammuthus cf. chosaricus (фрагмент зуба), Bison sp. и Equus cf. chosaricus, относящихся к хазарскому фаунистическому комплексу конца среднего – начала позднего плейстоцена (определения В. В. Титова) (Щелинский, 2019).

Для получения новых данных о среднеплейстоценовом палеолите рассматриваемого региона необходимы целенаправленные поиски памятников этого времени. При этом важно учитывать распространение и степень обнаженности соответствующих отложений в тех или иных районах на его территории.

В этом отношении весьма перспективным является северное побережье Таманского полуострова, где хорошо сохранились и обнажены отложения различного генезиса практически всего плейстоцена. Показательно, что именно здесь в начале 2000-х гг. были открыты древнейшие на территории России раннеплейстоценовые стоянки первобытных людей ( Щелинский , 2014; 2021).

В статье приводятся результаты поисков памятников палеолита, проведенных в 2021 г. на северном берегу Таманского полуострова. Район поисковых работ ограничивался западным участком Азовского побережья между мысами Ахиллеон/Литвинова и Пеклы, где особенно хорошо сохранились и обнажены морские и субаэральные отложения среднего плейстоцена, датируемые МИС 19–6 в интервале 780–130 тыс. л. н.

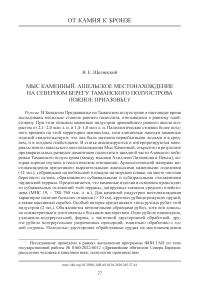

Геологическая ситуация района разведок

Азовское побережье Таманского полуострова имеет протяженность около 50 км и в основном представляет собой сильно абрадированный берег с активными оползнями. Разведки проводились на его западном, наиболее приподнятом участке длиной около 12 км между мысом Ахиллеон/Литвинова, примыкающим к Керченскому проливу, и мысом Пеклы, расположенным к востоку от него (рис. 1: А ). В тектоническом отношении это срезанный морем край брахиантикли-нальной гряды мыса Каменного, протянувшейся с северо-запада на юго-восток ( Благоволин , 1962).

Этот участок побережья давно исследуется геологами, поскольку здесь имеются хорошие разрезы чаудинских (бакинских) морских отложений начала среднего плейстоцена, перекрытых многометровой толщей суглинков с серией погребенных почв ( Губкин , 1914; 1933; Варенцов , 1933; Эберзин , 1935; Архангельский, Страхов , 1938; Федоров , 1963; 1978; Лебедева , 1972; Попов , 1983).

Чаудинские отложения на рассматриваемом участке прослеживаются во многих местах и вместе с покровными субаэральными отложениями образуют

эрозионно-аккумулятивную террасу, высота которой колеблется в направлении с запада на восток от 45–50 до 35–40 м. Цоколем ее являются сильнодислоциро-ванные миоценовые темно-серые глины, кое-где с прослоями известняков, мергелей и песчаников.

Наиболее полное описание отложений террасы было сделано П. В. Федоровым ( Федоров , 1978. С. 39–41) (рис. 1: Г ) (приводится с сокращением).

По данным Федорова, на абрадированной поверхности высокоподнятых миоценовых глин, образующих цоколь террасы, трансгрессивно залегают (снизу вверх):

-

1. Пески кварцевые, светло-желтые, косослоистые и мелковолнистослоистые, с прослоями и линзами галечников и брекчированных конгломератов – 3–6 м. Фауна песков состоит из моллюсков (разрезы мыса Ахиллеон и участка между мысами Каменный и Пеклы): Didacna parvula Nal., D . baericrassa Pavl., D. catillus Eichw., D. pseudocrassa Pavl., D. rudis var. catillus-rudis Nal., Dreissena caspia Eichw., Dreissena polymorpha Pall. Здесь же присутствуют раковины пресноводных моллюсков (определение А. Л. Чепалыги): Viviparus pseudoachatinoides Pavl., Viviparus aff. turgidus , Unio aff. maslakovetzianus Bog., Margaritifera cf. moldavica Tshep., Fagotia asperi Sabba, Bithynia cf. vicotinovici Brus. В линзах брекчированных конгломератов и в песках встречены костные остатки млекопитающих. Это преимущественно фрагменты конечностей и рогов благородных оленей, среди которых имеется Cervus cf. acoronatus (определение Г. Д. Кальке). В самых верхах песков (разрез мыса Ахиллеон) найдена также кость передней конечности косули (определение Л. И. Алексеевой), а выше, в брекчированном конгломерате, – часть бивня слона, возможно Archidiscodon wüsti Pavl. (мнение В. И. Громова) или A. meridionalis (мнение В. Е. Гарутта).

-

2. Глины, постепенно замещающие нижележащие пески, тонкослоистые, лиманного типа, палевого, светло-коричневого и серого оттенков, с тонкими пропластками песков – 1–2 м. Кровля глин расположена на абсолютной высоте – 35– 37 м. Выше следует мощный континентальный покров с погребенными почвами.

-

3. Суглинки с обильными карбонатными стяжениями – 1 м.

-

4. Суглинки бурые, комковатые, с крупными известковистыми конкрециями (погребенная почва) – 1,5 м.

-

5. Суглинки светло-серые, лессовидные – 6–8 м.

-

6. Суглинки красновато-бурые, комковатые, с обильными комковатыми стяжениями (сдвоенная погребенная почва) – 2 м.

-

7. Суглинки лессовидные с двумя-тремя почвенными прослоями – 4–5 м.

-

8. Современная почва – 1–1,5 м.

Рис. 1 (с. 30). Геология западного участка Азовского побережья Таманского полуострова

А – космоснимок западной части Азовского побережья Таманского полуострова (район разведок); Б – разрез субаэральных отложений с красноцветными погребенными почвами и субаквальных отложений (внизу, светлые) чаудинской террасы в 500 м к западу от мыса Пеклы (вид с северо-востока); В – разрез субаэральных отложений с красноцветными погребенными почвами чаудинской террасы в 1 км к западу от мыса Пеклы (вид с востока); Г – схематический геологический разрез субаквальных и субаэральных отложений чаудин-ской террасы на северном берегу Таманского полуострова между мысами Ахиллеон/Литви-нова и Пеклы (по: Федоров , 1978)

1 – миоценовые глины (цоколь террасы); 2 – пески и галечники косослоистые; 3 – пески; 4 – известняки-ракушечники и известковые песчаники; 5 – алевриты; 6 – суглинки и супеси; 7 – погребенная почва; 8 – современная почва

В малакофауне морской части отложений, по мнению Федорова, бакинские формы преобладают над чаудинскими, что свидетельствует о существовании в то время (чаудинское или позднечаудинское) Манычского пролива, соединявшего через Азовское море Черное и Каспийское моря ( Федоров , 1978. С. 40). Такого же мнения придерживаются и многие другие исследователи (например, Попов , 1983; Янина , 2011).

Отложения чаудинской трансгрессии на Таманском полуострове, равно как и в других районах Азово-Черноморского региона, однозначно относятся к началу палеомагнитной эпохи прямой намагниченности Брюнес (0,78 млн л. н., МИС 19) и началу среднего плейстоцена ( Зубаков и др. , 1975). Остатки же млекопитающих времени этой трансгрессии соответствуют ранней фазе тираспольского фаунистического комплекса ( Маркова , 2014).

В разрезах чаудинских отложений Таманского полуострова лучше изучена фауна, состоящая из мелких млекопитающих. Здесь хорошо известны два местонахождения этой фауны: у мыса Ахиллеон/Литвинова и у пос. Приазовское, вблизи мыса Каменный. Оба местонахождения содержат сходные таксоны (с Microtus arvalinus ), характерные для фауны, состоящей из мелких млекопитающих, залегающей непосредственно выше смены палеомагнитных эпох Матуяма – Брюнес. При этом они, как и включающие их отложения, синхронизируются с МИС 19 (781–761 тыс. л. н.) и гремячьевским (раннеильинским) межледниковьем Восточной Европы (кромерским межледниковьем 1 Северной Европы) ( Маркова , 2014; Markova, Puzachenko , 2018).

Возраст мощной субаэральной толщи, перекрывающей чаудинские отложения на рассматриваемом участке Таманского побережья Азовского моря, не столь определенен, поскольку она мало исследована. По мнению Н. А. Лебедевой (1972), выделившей здесь VI (таманскую) террасу Приазовья, эта покровная толща имеет сложное строение и включает в себя до четырех (по П. В. Федорову [1978] и Г. И. Попову [1983] – до пяти) горизонтов красноцветных погребенных почв, разделенных делювиальными глинами и суглинками (рис. 1: Б, В ). При этом погребенные почвы черноземного типа в ней не выявлены. Отмечается, что наличие серии красноцветных погребенных почв является характерным отличительным признаком покровных отложений чаудинской (VI) террасы Приазовья. На более молодых террасах региона красноцветные погребенные почвы отсутствуют. На них погребенные почвы, как правило, коричневые и черноземные и связаны с толщами лессовидных суглинков ( Лебедева , 1972; Попов , 1983).

Однако точный возраст красноцветных почв в покрове чаудинской террасы на Таманском полуострове неизвестен. Не вызывает сомнений лишь то, что они относятся к разным этапам среднего плейстоцена и формировались в условиях теплого и влажного климата. Условно эти почвы вполне можно сопоставить с пятью известными в настоящее время межледниковьями, которые были в среднем плейстоцене на Восточно-Европейской равнине после чаудинской трансгрессии Черного моря (по: Молодьков, Болиховская, 2011): семилукским (позднеильинским) (МИС 17), мучкапским (МИС 15), лихвинским (МИС 11), чекалинским (МИС 9) и черепетьским (МИС 7). Таким образом, возраст покровной толщи отложений чаудинской террасы на исследованном мной участке Таманского побережья Азовского моря может быть определен в интервале ~ от 760 до 130 тыс. л. н. В целом же отложения этой террасы, включая морские отложения, по всей вероятности, сформировались в интервале ~ от 780 до 130 тыс. л. н.

Результаты разведок

Описанный выше протяженный участок Азовского побережья Таманского полуострова между мысами Ахиллеон/Литвинова и Пеклы (рис. 1: А ) с многочисленными хорошими обнажениями морских и субаэральных отложений чау-динской среднеплейстоценовой террасы был обследован мной в течение нескольких дней. Обследования были визуальными, без каких-либо расчисток. При этом осматривались как обнажения отложений и осыпи под ними, так и морской пляж, на котором под действием волн и прибоя размываются береговые оползни.

Изделий с ясным геологическим контекстом не было найдено. Однако было открыто интересное местонахождение, названное «Мыс Каменный», с подъёмным археологическим материалом, содержащим выразительные ашельские каменные изделия.

Расположение и предполагаемый возраст местонахождения Мыс Каменный

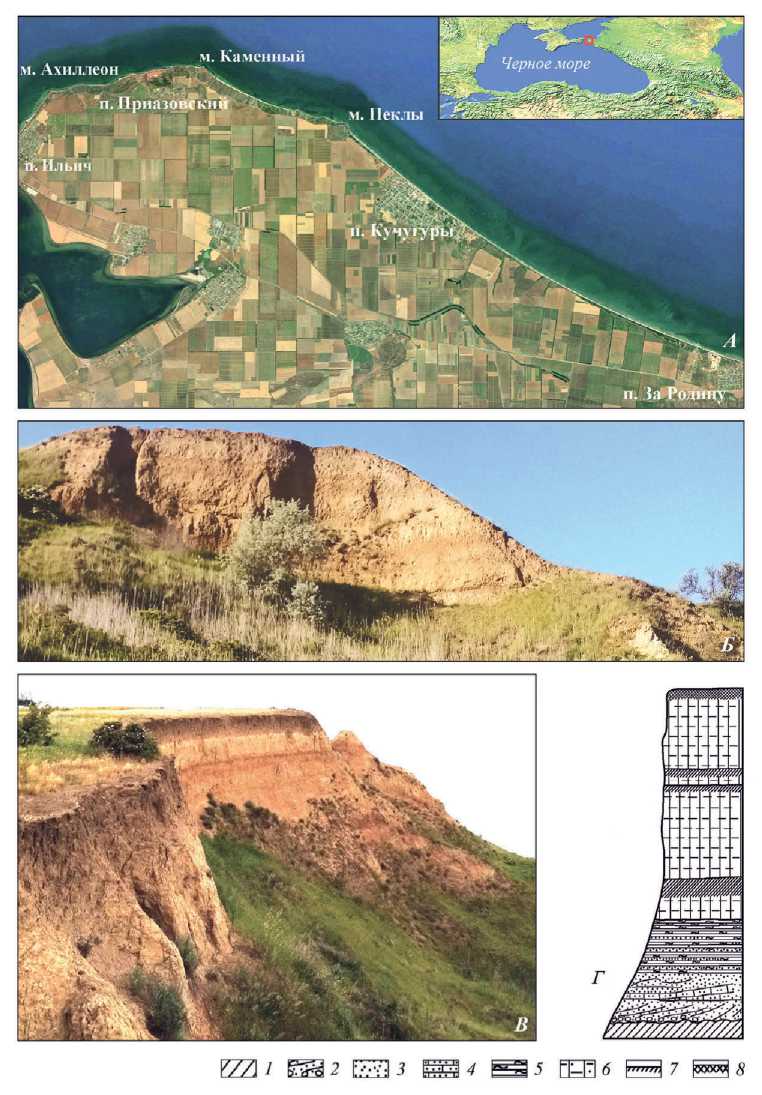

Это местонахождение находится в 45 км к северо-западу от г. Темрюк, в 6 км к востоку от Керченского пролива, в 800 м к северо-востоку от пос. Приазовский и располагается на пляже Азовского моря, у восточного края мыса Каменного (рис. 1: А ; 2: А – В ).

Высокий берег, сложенный отложениями чаудинской террасы, в районе местонахождения сильно разрушается морской абразией, его склон покрыт многочисленными оползнями (рис. 2: Б ). Местами оползни сползли на пляж и размываются морским прибоем. Местонахождение связано с одним из таких оползней, содержащим смешанные отложения террасы и ее цоколя. Каменные изделия (12 предметов) были собраны на узкой полоске пляжа шириной от 1 до 3 м и длиной до 50 м у края размываемого оползня, образующего припля-жевую площадку высотой от 1 до 10 м (рис. 2: В ). Обращает на себя внимание компактное распространение находок на довольно ограниченной площади. При этом важно отметить, что в других местах на пляже,многие километры которого были обследованы, находки изделий отсутствовали.

Нет сомнений, что каменные изделия местонахождения были связаны с отложениями чаудинской террасы, расположенной рядом и разрушаемой оползнями. Однако достоверно установить, в каком слое или слоях этой террасы они

Рис. 2. Расположение местонахождения мыс Каменный

А – космоснимок мыса Каменного и его окрестностей. Красным кружком отмечено расположение местонахождения Мыс Каменный; Б – мыс Каменный. Красным кружком отмечено расположение местонахождения Мыс Каменный. Вид с юго-востока; В – местонахождение Мыс Каменный. Стрелкой показано место сбора археологического материала. Вид с северо-запада первоначально залегали, невозможно. Вместе с тем можно предполагать, что собранные изделия залегали в одном слое, поскольку они однородны, т. е. имеют одинаковую степень окатанности (не сильную), изготовлены из одного сырья и существенно не различаются по технологии изготовления. Типология изделий раннепалеолитическая (ашельская). На мой взгляд, каменные изделия местонахождения могут происходить из субаквальных (пляжевых) отложений чаудин-ской террасы. Подтверждением этому может служить то, что именно в этих слоях, как отмечалось выше, П. В. Федоровым (1978) были найдены кости крупных млекопитающих. Если верно это предположение, каменные изделия местонахождения можно датировать началом среднего плейстоцена (МИС 19) и хронологическим интервалом ~ 780–760 тыс. л. н.

Каменные изделия местонахождения

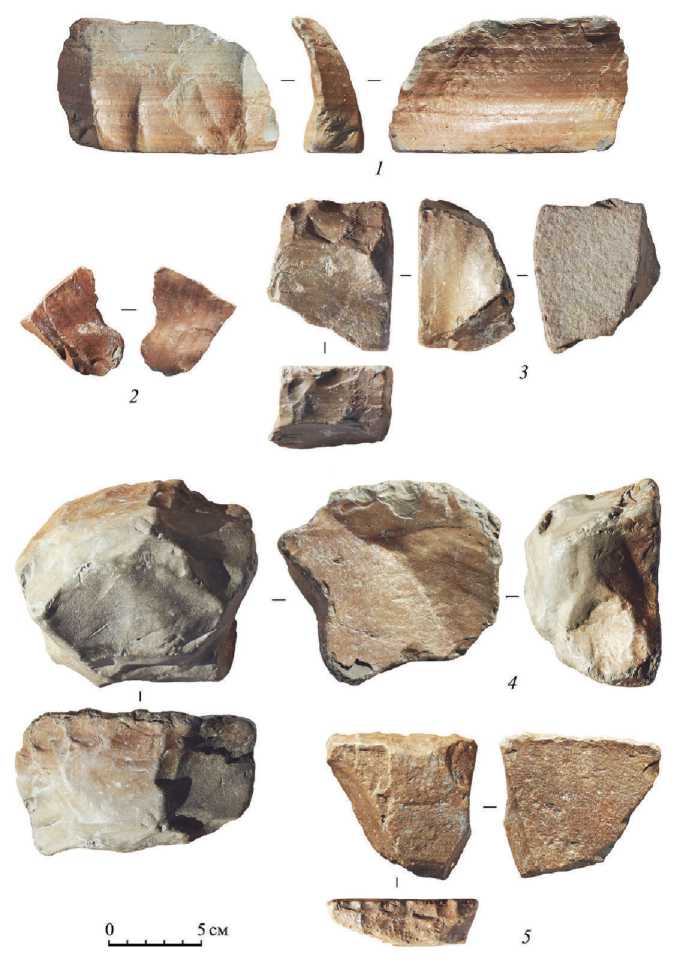

Каменные изделия местонахождения окатанные и покрыты плотной коричневой и коричнево-серой патиной. Некоторые из них имеют свежие повреждения по краям (рис. 3–5). Изделия изготовлены из качественного, прочного однородного кремнистого мергеля (похожего на кремень) зеленовато-серого цвета. Это местное сырье. Пласты его разной толщины можно и сейчас видеть рядом с местонахождением на мысе Каменном в плотных слоистых глинах чокракско-го яруса среднего миоцена ( Благоволин , 1962).

Среди изделий три отщепа и девять орудий.

Отщепы

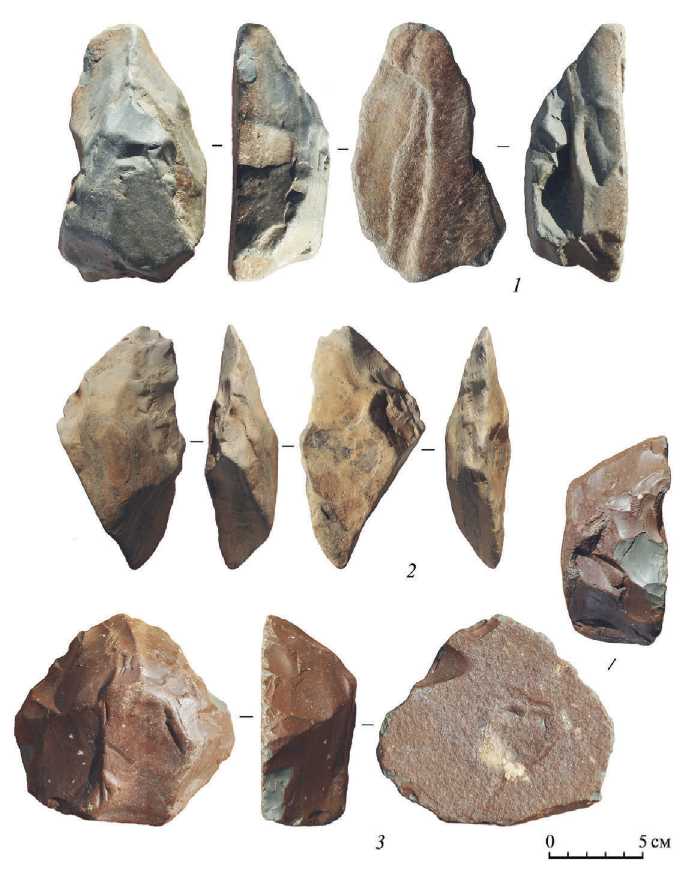

Два отщепа большие (> 10 см) (рис. 4: 1 ; 5: 1 ). Третий отщеп мелкий, с изогнутым профилем и точечной ударной площадкой. Это скол оббивки края крупного орудия (рис. 5: 2 ).

Орудия

Они разных категорий.

Три из них являются крупными рубяще-режущими орудиями и могут быть определены как:

-

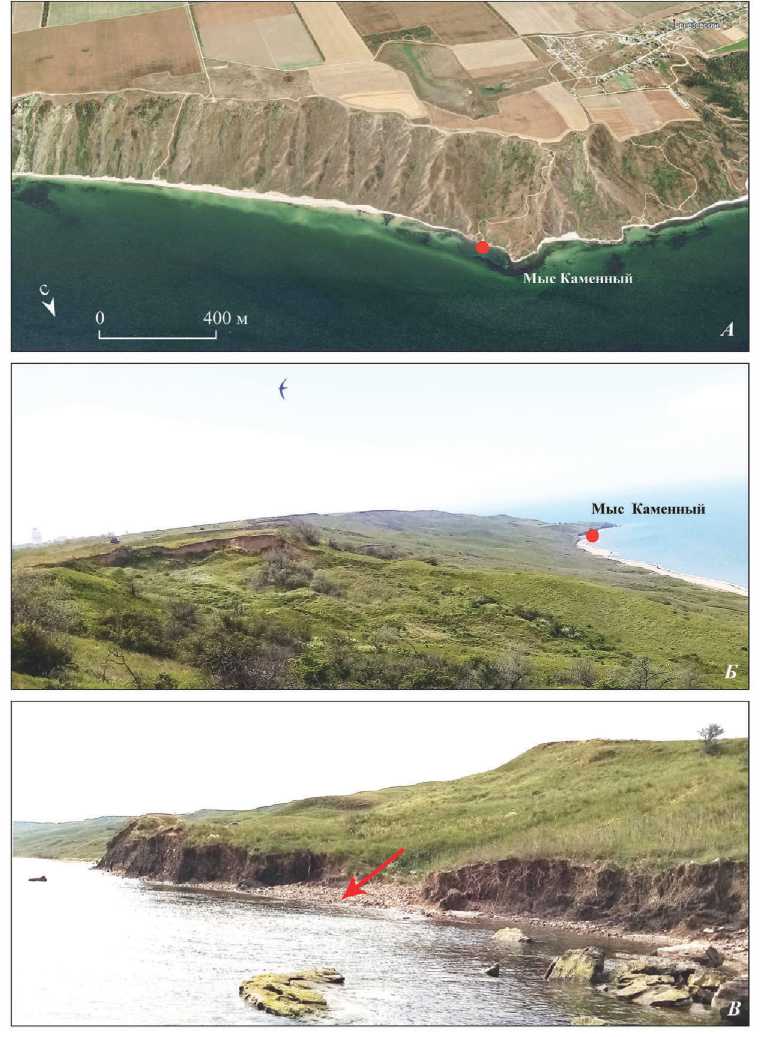

1. Пиковидное, частично двусторонне обработанное ручное рубило (рис. 3: 1 ). Орудие (13,6 × 7,2 × 4,7 см) удлиненной подтреугольной формы, довольно симметричное. Изготовлено из обломка плитчатой отдельности кремнистого мергеля. Максимальная ширина приходится на нижнюю часть орудия. Поперечное сечение плоско-выпуклое. Обработка преимущественно односторонняя. Боковые лезвия – одно выпуклое, другое почти прямое – сходятся к дистальному концу, оформлены сколами без ретуши. Нижняя сторона, похоже, обработана широкими плоскими снятиями по одному краю. Дистальный конец узкий, с закругленной кромкой. Пятка обработана сколами и слегка вогнутая.

-

2. Ручное рубило с односторонней обработкой (рис. 3: 3 ). Орудие (10,4 × 11,8 × 4,6 см) симметричное, подтреугольной формы, с сильно выпуклыми боковыми краями, что придает ему несколько укороченные пропорции. Поперечное сечение плоско-выпуклое. Изготовлено из обломка плитчатой отдельности

Рис. 3. Местонахождение Мыс Каменный. Орудия из кремнистого мергеля

1 – пиковидное, частично двусторонне обработанное ручное рубило; 2 – двусторонне обработанный обушковый нож (кайльмессер); 3 – ручное рубило с односторонней обработкой

-

3. Кливеровидное орудие (рис. 4: 2 ). Орудие (12,5 × 8,5 × 6,6 см) удлиненной подчетырехугольной формы. Изготовлено из большого отщепа кремнистого мергеля. Боковые края почти прямые, извилистые, оформлены оббивкой крупными и мелкими сколами. Рабочее лезвие, представляющее собой дистальный

Рис. 4. Местонахождение Мыс Каменный. Изделия из кремнистого мергеля 1 – большой отщеп; 2 – кливеровидное орудие; 3 – чоппер из большого отщепа кремнистого мергеля. Тщательно оформлено сплошной оббивкой с одной стороны крупными и мелкими сколами. Пятка ýже максимальной ширины орудия, прямая, образована вертикальной плоскостью раскалывания исходной отдельности сырья.

Рис. 5. Местонахождение Мыс Каменный. Изделия из кремнистого мергеля

1 – большой отщеп; 2 – отщеп; 3–5 – массивные скребла край отщепа, широкое и прямое, без дополнительной обработки (имеет свежее повреждение). Пятка узкая, закругленная обработкой.

Одно орудие является хорошо выраженным чоппером (рис. 4: 3 ). Орудие (11,0 × 12,7 × 5,3 см) изготовлено из большого отщепа кремнистого мергеля. Рабочее лезвие его выпуклое, зазубренное, оформлено крупными и мелкими сколами. Пятка прямая, образована ударной площадкой отщепа-заготовки.

Четыре других орудия относятся к крупным, массивным скреблам (рис. 5: 3 – 5 ). Максимальная длина их колеблется от 7,5 до 12,3 см. Изготовлены они из обломков плитчатых отдельностей кремнистого мергеля.

Наконец, имеется еще одно орудие, которое, кажется, не вполне вписывается в контекст описанных выше орудий. Это хорошо сделанный асимметричный обушковый, двусторонне обработанный нож (кайльмессер) (рис. 3: 2 ). Нож (12,7 × 6,2 × 3,2 см) изготовлен из обломка более светлого кремнистого мергеля. Он двулезвийный, остроконечный, поперечное сечение его плоско-выпуклое. Лезвия, сходящиеся к острию, прямые, одно протягивается по всей длине, другое – наполовину длины орудия. В плане они извилистые, оформлены преимущественно крупными и мелкими сколами. Острие имеет недавнее небольшое повреждение. Обушок скошен по отношению к длинной оси орудия, немного вогнут и образован вертикальной плоскостью раскалывания исходной отдельности сырья. Орудие покрыто желтовато-белесой патиной.

Каменные изделия местонахождения по технологическим и типологическим признакам, несомненно, являются ашельскими. При этом обращает на себя внимание их некоторая специфика. Она проявляется в особенностях крупных рубяще-режущих орудий. Среди этих орудий нет типичных, двусторонне обработанных ручных рубил. Ручные рубила местонахождения изготовлены преимущественно техникой односторонней обработки, что, однако, не помешало достичь довольно высокого качества в их оформлении. Впрочем, нельзя исключать, что в дальнейшем на местонахождении будут найдены и двусторонне обработанные рубила.

Обособленным в коллекции местонахождения смотрится типологически хорошо выраженный асимметричный обушковый, двусторонне обработанный нож. Такого рода ножи характерны для микокских каменных индустрий среднего палеолита Центральной и Восточной Европы, а также Северо-Западного Кавказа, и самые ранние из них зафиксированы в индустриях, датируемых MIS 7 (240–190 тыс. л. н.) ( Koz1owski , 2014; Щелинский, Кузнецов , 2020). Поэтому весьма вероятно, что рассматриваемый нож значительно моложе других изделий из местонахождения Мыс Каменный и происходит из среднеплейстоценовых покровных отложений чаудинской террасы.

Выводы и заключение

Открытие местонахождения Мыс Каменный имеет важное значение для изучения палеолита Южного Приазовья и всего Западного Предкавказья. Оно показало, что эта территория была заселена первобытными людьми не только в раннем, но и в среднем плейстоцене. При этом похоже, что заселение было непрерывным, поскольку есть основание датировать новое местонахождение раннего палеолита началом среднего плейстоцена (временем чаудинской трансгрессии Черного моря, МИС 19, ~ 780–760 тыс. л. н.).

Археологический материал местонахождения Мыс Каменный пока небольшой и, возможно, не вполне гомогенен, что не позволяет сделать обоснованные выводы. Однако уже сейчас ясно, что он относится к ашельской каменной индустрии. Эта индустрия основывалась на местном каменном сырье высокого качества – миоценовом кремнистом мергеле в виде плитчатых отдельностей, коренные выходы которого имеются поблизости от местонахождения. Для индустрии характерно наличие больших отщепов (> 10 см), крупных рубяще-режущих орудий, а также массивных скребел – обычных орудий в раннеашель-ских индустриях. Заготовками для орудий в основном служили обломки сырья. Особый интерес представляют типы ручных рубил этой индустрии (2 экз.). Оба являются нетипичными образцами рубил, хотя они довольно симметричные и изготовлены с большим мастерством. Одно рубило пиковидное, удлиненно-подтреугольной формы, с частичной двусторонней обработкой (рис. 3: 1 ), другое рубило подтреугольное, укороченных пропорций, тщательно обработано с одной стороны (рис. 3: 3 ). Полностью двусторонне обработанные орудия на местонахождении отсутствуют. Возможно, они будут найдены в дальнейшем. Однако в любом случае налицо технолого-типологические особенности каменной индустрии местонахождения, отчасти сближающие ее с более ранней таманской раннеашельской индустрией, существовавшей на территории нынешнего Таманского полуострова во второй половине раннего плейстоцена (1,4–1,0 млн л. н.) ( Щелинский , 2021).

Выразительный асимметричный обушковый, двусторонне обработанный нож (кайльмессер), имеющийся среди орудий (рис. 3: 2 ), вероятно, не связан с ашельской каменной индустрией местонахождения и является более поздней примесью. Однако это не снижает его ценности. Поскольку возраст этой находки, по всей вероятности, не выходит за пределы среднего плейстоцена, она может свидетельствовать, пока косвенным образом, о существовании в Западном Предкавказье каменных индустрий раннего среднего палеолита с микокской традицией, для которой характерны такого рода ножи.

Предварительное обследование протяженного участка Азовского побережья Таманского полуострова между мысами Ахиллеон/Литвинова и Пеклы, к счастью, пока почти не застроенного, показало его перспективность для поисков памятников раннего и среднего палеолита. Дело теперь за тем, чтобы организовать и планомерно проводить эти поиски.