«...На реце Саре у Святеи Марии...». Археологические памятники народного памятного места

Автор: Леонтьев А.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены результаты археологических исследований урочища «Гора святой Марии» в Ростовском районе Ярославской области. Объект занимает участок высокого берега р. Сары. Обнаруженный культурный слой XIII в. с учетом географического положения объекта позволяет считать, что именно это место было отмечено летописью при описании одного из сюжетов феодальной войны1216 г. Основной культурный слой и обнаруженное кладбище, а также въезд на гору со стороны реки и остатки пруда с плотиной в верховье ближнего оврага относятся к периоду XIV-XVI вв. Таким образом, археологические данные подтверждают легенду о существовавшем в этой местности монастыре. Поблизости сохранились крупный курганный могильник конца XI - XII в. и селище раннего железного века (РЖВ). В заключение отмечена потенциальная возможность открытия новых археологических объектов.

Летописное сообщение, легенда, средневековье, ранний железный век, курганный могильник, поселение, монастырь, кладбище

Короткий адрес: https://sciup.org/14328335

IDR: 14328335

Текст научной статьи «...На реце Саре у Святеи Марии...». Археологические памятники народного памятного места

Местность представляет собой покрытый смешанным лесом край Борисоглебской возвышенности моренного происхождения по правому берегу р. Сары с крутым овражистым склоном высотой до 40 м. Подножие морены выходит на пологую речную террасу. Источники воды (ручьи, ключи), за исключением упомянутого «Святого источника» при выходе в речную долину, отсутствуют. Археологические памятники тяготеют к верхней части возвышенности. «Горой святой Марии» называется мыс при овраге с прилегающей напольной территорией. В археологической литературе памятник традиционно называется и рассматривается как городище, но по формальному признаку – отсутствию очевидных следов укреплений – скорее должен считаться селищем.

Первое профессиональное обследование объекта провел К. И. Комаров. В 1990 г. он снял глазомерный план местности, вошедший в 1991 г. в паспорт памятника. Выходы культурного слоя были отмечены на ограниченном оврагом выступе правого коренного берега р. Сары высотой от реки до 40 м на площади размерами 120 × 80 м. Тогда же был обнаружен известный только по упоминаниям курганный могильник, находящийся в 230 м юго-западнее «Горы...». На плане были отмечены 140 полностью сохранившихся насыпей ( Комаров , 1990; Археологическая карта России…, 2005. С. 229, 230).

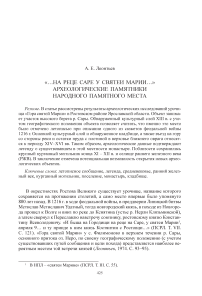

Рекогносцировочные исследования памятников были проведены в 1991 г. Выяснилось, что верхняя площадка «Горы…» имеет очевидные следы освоенности. Размытая выемка на северном, к реке, склоне указывает на долгую историю существующей пешеходной дорожки. Возвышенный участок стрелки мыса (размерами 60 × 14–22 м) отделен плохо заметной мелкой выемкой шириной до 4 м, выходящей на край оврага, в верховье которого за пределами распространения культурного слоя сохранились следы пруда с плотиной.

В раскопе площадью 58 кв. м у края оврага, в окраинной части памятника (рис. 1, I ), в незначительном, до 0,25 м толщины, слабонасыщенном культурном слое была вскрыта часть наземной постройки с остатками печи-каменки с глиняной обмазкой и несколько ям неясного назначения. Во втором раскопе размерами 8 × 4 м (рис. 1, II ) в напольной части памятника были обнаружены 11 кладбищенских погребений, прорезавших культурный слой. Погребенные лежали головой на запад с допустимыми отклонениями. Кости рук были сложены на тазе. Ни нательных крестов, ни каких-либо других предметов в захоронениях не было. В двух случаях погребения перекрывали друг друга. Среди погребенных были мужчины, женщины, дети. Культурный слой обоих раскопов по найденной керамике был датирован периодом XIV – начала XVI в. Вместе с тем находка нескольких фрагментов стеклянных браслетов и зонной бусины

Рис. 1. План урочища «Гора Святой Марии» и курганного могильника у с. Филимоново (топографическая съемка П. Ю. Барабанова)

I, II – раскопы 1991 г.; III – шурф 2010 г.; 1–8 – шурфы 2015 г.

Заливкой отмечены участки культурного слоя. Сечение горизонталей – 1 м зеленого стекла позволяет предполагать наличие более ранних отложений на других участках памятника (Леонтьев, 1994. С. 220–222).

Аналогичные результаты были получены экспедицией ГМЗ «Ростовский кремль» при раскопках в мысовой части памятника у кромки берегового склона. В шурфе площадью 24 кв. м, заложенном на месте грабительской ямы, были открыты 23 захоронения, совершенные на глубине 0,5–1,5 м. Следы гробов в силу специфики грунта не прослеживались. Погребения в большинстве случаев перекрывают друг друга, что свидетельствует об относительно долгом функционировании кладбища. Для его датировки важна находка в мысовой части памятника крупного фрагмента белокаменной могильной плиты трапециевидной формы с полосами треугольчатого орнамента по периметру и продольной оси (центральной тяги) (Купцов, Бобрецов, 2014. С. 104. Рис. 2). Подобные плиты характерны для периода конца XV – XVI в. (Беляев, 1996. С. 132, 133; Панова, 2004. С. 112–116).

Разрушенный кладбищем культурный слой датирован XIII–XVI вв. Из находок к датирующим относится железный ключ от навесного замка XIII – начала XV в. и «позолоченное оглавие креста-энколпиона с прозрачной вставкой зеленого цвета», датированное по аналогиям периодом конца XV – начала XVII в. ( Купцов, Бобрецов , 2014. С. 113–115. Рис. 7, 1, 2 ). Примечательно, что среди средневековой круговой керамики были встречены единичные обломки лепных неорнаментированных сосудов и еще более ранние фрагменты текстильной керамики раннего железного века.

Отложения XIII–XIV вв. без очевидных материалов более позднего времени были обнаружены на пологом участке подножия «Горы…» и зафиксированы как селище Филимоново 2. Там же был найден бронебойный наконечник стрелы XIII–XIV вв. Еще одно небольшое селище того же времени отмечено в 300 м севернее, на террасе р. Сары ( Купцов, Каретников , 2009. С. 221; Купцов , 2011. С. 72. Илл. 13).

Работы 2015 г. позволили дополнить и уточнить имевшиеся сведения о ранее известных археологических памятниках2. Впервые снятый инструментальный план позволил точнее представить особенности рельефа местности и взаиморасположение археологических объектов.

Уточнено топографическое положение и размеры селища Филимоново 2. Отложения XIII–XIV вв. занимают площадку у подножия верхней крутой части мысового склона двадцатью метрами ниже вершины. Поверхность вытянута и поката к востоку, в сторону оврага. В шурфе (рис. 1, 8 ) и обнажениях выявлен культурный слой толщиной 0,15–0,25 м, найдена круговая керамика с линейным орнаментом. Размеры селища составляют 70 х 50 м.

Удалось выявить новый элемент исторической топографии памятника. На северо-западном береговом склоне на границе распространения культурного слоя находится узкий, выступающий из общей линии склона мыс, спускающийся до уровня террасы. Его длина составляет 95 м, перепад высот около 30 м (рис. 1). Поверхность выположена, ровная с постоянной шириной 6–7 м. Указанные признаки позволяют предполагать, что мыс был искусственно выровнен, в нижней части спланирован и мог использоваться как дорога (пандус) на гору со стороны речного берега.

Зафиксированный ранее пруд был устроен в верховье оврага с южной стороны «Горы…» в 130 м от стрелки мыса, за пределами распространения культурного слоя. В настоящее время водоем полностью высох. Заболоченной, сохраняющей воду остается его нижняя, близкая к плотине, часть. Судя по современному микрорельефу, размеры пруда могли составлять 30 х 20 м. Плотина (запруда) представляет собой расплывшийся пологий вал, боковые края которого сливаются с поверхностью. Высота составляет 0,5–0,6 м при ширине до 6 м. Шурф (рис 1, 4) показал, что насыпь, уходящая основанием ниже современной поверхности пруда, сложена из глины с мелким и средним булыжником. Нужно отметить, что если камни для строительства было собрать нетрудно, то глину строителям пришлось доставлять специально: в условиях морены ее нет. В перекрывающем насыпь слое почвы найдены не поддающиеся точной датировке железный нож (рис. 4, 1) и небольшой фрагмент круговой керамики.

Следы хозяйственного освоения территории отмечены на соседнем южном мысе за оврагом от пруда, где в двух шурфах (рис. 1, 2, 3 ) были встречены обломки обожженных камней и найден фрагмент медной пластинки.

С напольной стороны западнее «Горы…» слабовыраженный культурный слой зафиксирован за лесной дорогой на пологом всхолмлении, которое можно опознать как пустошь «Колоколенка», отмеченную на межевом плане 1844 г. ( Титов , 1885. Илл. к с. 403).

В одном из шурфов (рис. 1, 5 ) под слабым лесным дерном обнаружен культурный слой толщиной 0,15–0,25 м, представляющий собой гумусированный моренный песок с большим количеством плотно лежащих камней, что похоже на вымостку. У восточной стенки отмечено небольшое скопление мелких угольков. В слое встречены несколько обломков обожженных камней. Найдены пружина и часть корпуса цилиндрических замков (рис. 4, 2 ) – т. е. формы и конструкции замков, бытовавших до XVI в., кованый гвоздь и два фрагмента круговой керамики. В другом шурфе (рис. 1, 6 ) встречены несколько осколков обгоревших камней и железный пробой (?), сделанный из согнутого в кольцо ножа (рис. 4, 3 ).

Неожиданной оказалась находка двушипного наконечника стрелы раннего железного века (рис. 4, 4 ) в шурфе на северной окраине всхолмления вне связи с культурным слоем (рис. 1, 7 ).

Итак, имеющиеся археологические данные показывают, что встреча новгородского и ростовского князей в 1216 г. за 12 дней перед Липицкой битвой действительно могла состояться на месте современного урочища «Гора святой Марии». Хотя основной культурный слой относится к XIV–XVI вв., но отложения XIII в., пусть не очень отчетливые, в этом месте существуют. Загадочным остается летописное указание о встрече «…на городищи…», поскольку никаких следов укреплений нет. Слабо заметная на поверхности неглубокая ложбинка, отделяющая мысовую часть, по своим размерам больше похожа на следы ровика церковной ограды, нежели на оборонительный ров. Существование церкви несомненно: есть свидетельство летописи («…у святеи Марии (Марине)…»), сохранилось кладбище. Вероятно существование монастыря, о котором говорит легенда. Расположение на высоком мысе с крутым склоном, без удобного доступа к воде, на неплодородной земле не годится для обычного села, но возможно для поселений с ограниченной территорией и особыми функциями: крепости или монашеской обители. Данные о половозрастном составе погребенных в первом приближении подтверждают монастырский характер кладбища. Из 26 опре-

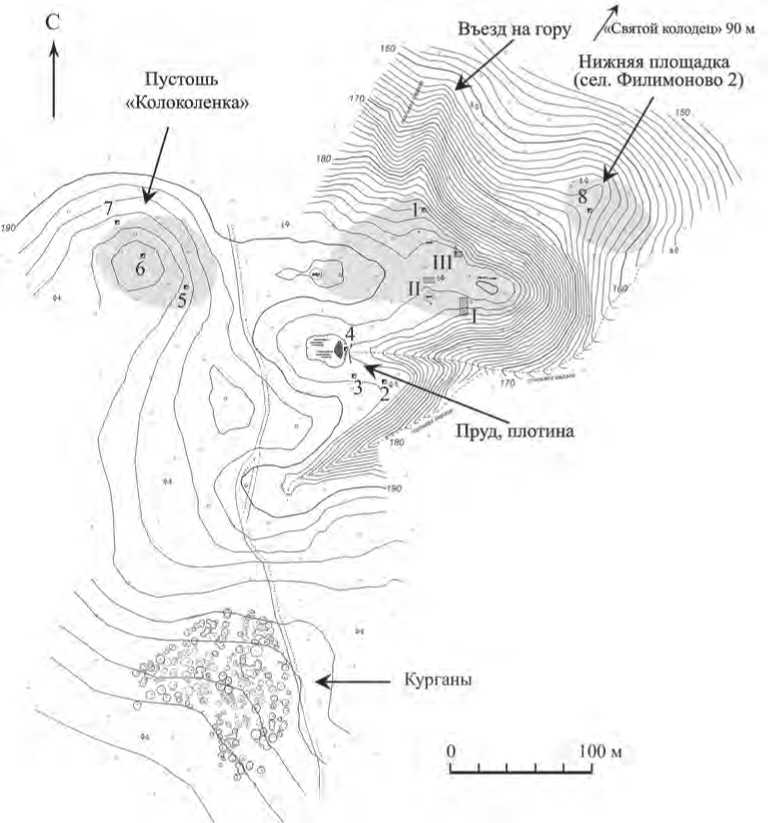

Рис. 2. Курганный могильник у с. Филимоново. План (съемка И. В. Купцова)

Заливкой отмечены курганы, раскопанные в 1991 г.; штриховкой – разрушенные грабительскими раскопками делимых захоронений (раскопки 1991 и 2010 гг.) половина – (13) принадлежали женщинам, 6 – мужчинам, 7 – детям (Купцов, Бобрецов, 2014. С. 103–107. Табл. 1; 2), что в нашем случае указывает на вероятность принадлежности некрополя насельницам женского монастыря3.

В 230 м ЮЮЗ от «Горы св. Марии» за верховьями оврага находится курганная группа, занимающая ровный участок местности с незначительным уклоном к СВ площадью около 1 га. Группа насчитывает 194 насыпи4 (рис. 2) и является одним из крупнейших сохранившихся курганных могильников на территории Северо-Восточной Руси. Насыпи невелики по размерам, высотой, за единичными исключениями, менее 1 м; у основания часто прослеживаются ровики. В плане форма округлая, иногда овальная, поперечник по основанию – 2,3–6,5 м. Курганы расположены близко друг к другу и часто образуют цепочки, смыкаясь полами и ровиками. Обследование 2010 г. позволило отметить каменные обкладки основания у 3 курганов восточной части ( Купцов , 2013. С. 6–11. Рис. 9). Заметны следы недавних грабительских раскопок. По наблюдению И. В. Купцова, за последние 10 лет были повреждены или уничтожены 28 насыпей.

На плане заметно, что группа разделена на две части – западную и восточную. В натуре границей служит пресекающая могильник слабо заметная пологая ложбина. Ее можно было бы посчитать следом более поздней лесной дороги, но полы ближних насыпей не задеты, и вполне вероятно, что двухчастное деление территории могильника изначально.

В 1991 г. для определения хронологии и культурной специфики памятника были раскопаны 5 окраинных курганов в восточной части группы. Все они содержали трупоположения с западной ориентировкой в подкурганных ямах. В инвентаре двух женских погребений (мужские безынвентарные) присутствовали перстнеобразные височные кольца, стеклянные шаровидные и битрапецо-идные бусины, зооморфные подвески, рубчатый перстень. Исследованные захоронения можно датировать концом XI – XII в., но, учитывая многочисленность курганов и сложную структуру могильника, не исключено существование более ранних погребений ( Леонтьев , 1994. С. 224–230).

Существование курганов показывает, что освоение территории началось раньше, чем появилась церковь на «Горе…». Однако обнаружить синхронное могильнику поселение XI–XII вв. до сих пор не удалось.

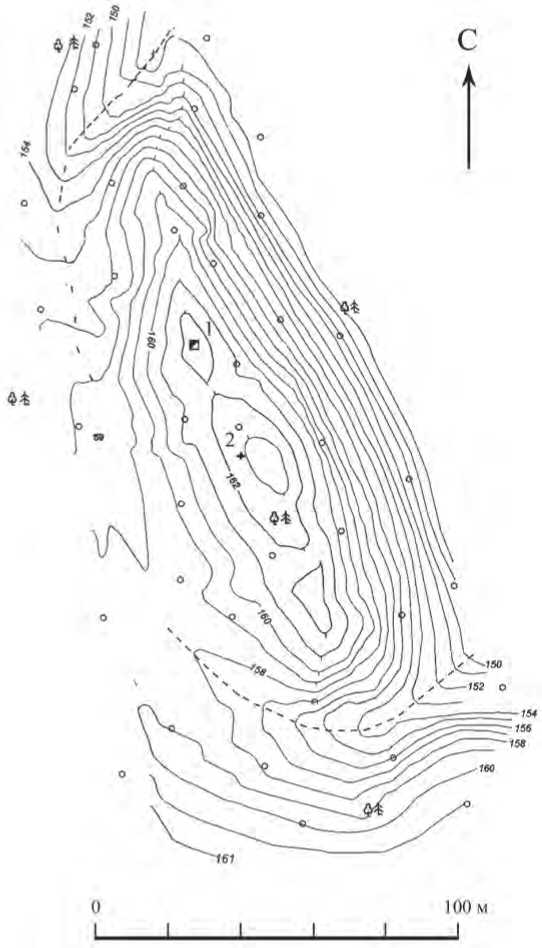

Третий известный археологический памятник у с. Филимоново, не имеющий отношения к средневековым древностям, расположен в 120 м севернее въезда на «Гору св. Марии». Селище РЖВ занимает обособленное поросшее лесом всхолмление, с запада отделенное ложбиной от склона морены. Крутой восточный склон высотой 12–14 м обращен к террасе правого берега р. Сары. Возвышенная в средней части верхняя площадка имеет длину 120 м при ширине 12–25 м (рис. 3). Поверхность неровная, с западинами, покатая к склонам, заметны разновременные ямы.

В 1970 г. на памятнике был отмечен незначительный культурный слой толщиной 10 см, в шурфе найдены 2 фрагмента сетчатой керамики ( Леонтьев , 1970. С. 2, 3; Археологическая карта России…, 2005. С. 230). В 2015 г. небольшой шурф, заложенный по краю мелкой западины на площадке, выявил вымостку с использованием очажных камней по склону древней выемки. Нижней границей вымостка выходила на край материковой ямы. Не исключено, что шурф

Рис. 3. Селище РЖВ у с. Филимоново. План

1 – шурф; 2 – место находки булавки

Сечение горизонталей – 1 м

Рис. 4. Находки 2015 г.

1, 3 – ножи; 2 – часть корпуса замка; 4 – наконечник стрелы; 5 – медальон с изображением Бахуса на припаянной игле: а – общий вид; б – увеличенное изображение затронул край какого-то сооружения, однако судить о его характере и времени использования невозможно, поскольку находок не было.

В средней, возвышенной, части площадки в отвале старой ямы было найдено бронзовое украшение в виде круглого тисненого медальона с выпуклым изображением Бахуса на припаянной игле с тупым концом (булавка, часть застежки?) (рис. 3, 5а, б ). Относится ли предмет к периоду существования поселения или, что вероятно, является поделкой Нового времени, еще предстоит выяснить.

Обследование археологических памятников и окружающей их территории на р. Саре нельзя считать оконченным. Находки фрагментов лепной керамики и двушипного наконечника стрелы на «Горе…» показывают, что освоение местности случилось задолго до средневековья, а известное селище РЖВ, возможно, не является единственным памятником своей эпохи. Остается также неясным, где находилось синхронное курганам древнерусское поселение. Скорее всего, объекты следует искать на более благоприятных для заселения участках террасы – ближе к реке. Поверхностный осмотр территории ощутимых результатов не принес, но причина этому очевидна. В условиях склоновой эрозии культурный слой оказывается перекрыт наносным грунтом и визуально не прослеживается.

Список литературы «...На реце Саре у Святеи Марии...». Археологические памятники народного памятного места

- Археологическая карта России. Ярославская область/Сост. К. И. Комаров, ред. А. В. Кашкин. М.: ИА РАН, 2005. 408 с.

- Беляев Л. А., 1996. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и СевероВосточной Руси XIII-XVII вв. М.: Модус-Граффити. 563 с.

- Киселев А. В., 2004. Почитаемое место «Марья Святая» в окрестностях с. Филимонова Ростовского района//История и культура Ростовской земли. 2003. Ростов: Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник. С. 308-325.

- Комаров К. И., 1990. Отчет о работе Ярославского отряда в Ярославской области//Архив ИА РАН. Р-I. № 15481.

- Купцов И. В., 2011. Археологические разведки на территории Ростовского района в 2006 и 2010 гг.//История и культура Ростовской земли. 2010. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль». С. 68-79.

- Купцов И. В., 2013. Отчет о проведении полевых археологических работ в 2010-2011 гг. на территории курганной группы Филимоново и городища Филимоново («Святая Мария») в Ростовском районе Ярославской области//Архив ИА РАН. Р-I.

- Купцов И. В., Бобрецов И. В., 2014. Исторический некрополь городища Филимоново: опыт археологического и антропологического исследования//Археология: история и перспективы: шестая межрегиональная конференция. Ярославль; Рыбинск: Рыбинский дом печати. С. 102-115.

- Купцов И. В., Каретников А. В., 2009. Разведки в Ростовском и Гаврилов-Ямском районах Ярославской области//АО 2006 г. М.: ИА РАН. С. 221-222.

- Леонтьев А. Е., 1970. Отчет об археологической разведке в Ростовском район Ярославской области в 1970 г.//Архив ИА РАН. Р-I. № 4272.

- Леонтьев А. Е., 1974. «Город Александра Поповича» в окрестностях Ростова Великого//Вестник МГУ История. № 3. С. 85-96.

- Леонтьев А. Е., 1994. «Гора Святой Марии»//Сообщения Ростовского музея. Вып. 6. Ростов. С. 218-230.

- Новый и полный географический словарь Российского государства, или Лексикон. Ч. VI: У-Ѳ. М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1789. 292 с.

- Панова Т. Д., 2004. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI-XVI вв. М.: Радуница. 195 с.

- ПСРЛ. Т. III: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов М.: Языки русской культуры, 2000. 692 с.

- ПСРЛ. Т. VII: Летопись по Воскресенскому списку. СПб.: В тип. Эдуарда Праца, 1854. 345 с.

- Титов А. А., 1885. Ростовский уезд Ярославской губернии. Историко-археологическое и статистическое описание. М.: Синод. тип. 630 с.