Наблюдения космического мусора в области орбит глобальных навигационных спутниковых систем

Автор: Коробцев И.В., Цуккер Т.Г., Мишина М.Н., Горяшин В.Е., Еселевич М.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема количества и характеристик космического мусора в области орбит глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) представляет существенный интерес с точки зрения безопасности эксплуатации этих систем. Неоднократно предпринимавшиеся попытки поиска фрагментов космического мусора в данной области орбит не приводили к каталогизации таких объектов. Только в 2018 г. было обнаружено восемь космических объектов, не относящихся к действующим или нефункционирующим космическим аппаратам или элементам их запуска. Фотометрические и траекторные наблюдения на оптических телескопах являются практически единственным источником информации о характеристиках таких объектов. В работе изложены краткие сведения об особенностях конструкции и технических характеристиках нового телескопа АЗТ-33ВМ. Описана методика определения параметров орбит некаталогизированного космического мусора по оптическим измерениям. Представлены результаты фотометрических наблюдений космического объекта, обнаруженного в области орбит глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Космический мусор, глобальная навигационная спутниковая система, широкоугольный телескоп

Короткий адрес: https://sciup.org/142225908

IDR: 142225908 | УДК: 520.82 | DOI: 10.12737/szf-63202014

Текст научной статьи Наблюдения космического мусора в области орбит глобальных навигационных спутниковых систем

В последние годы активно развиваются глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), создаваемые в разных странах для применения в военных и гражданских целях. Нормальное функционирование данных систем становится черезвычайно важным как для широкого круга государственных структур, так и для частных пользователей во всем мире. Основ- ным функциональным элементом любой ГНСС является группировка космических аппаратов (КА), обращающихся вокруг Земли по заданным орбитам. Область орбит ГНСС представляет собой стратегическую космическую зону, требующую достоверной оценки текущей космической обстановки для бесперебойного и безопасного функционирования навигационных КА.

В настоящее время более чем из 20 тысяч объектов, контролируемых на околоземных орбитах, около 80 % составляют обломки различных аппаратов (космический мусор, КМ) и вышедшие из строя КА, которые представляют серьезную угрозу для дорогостоящих действующих спутников [ESA’s Annual Space Environment Report, 2019] . Основная доля каталогизированных объектов КМ находится на низких околоземных орбитах, контролируемых радиолокационными средствами. Слежение за высокоапогейными космическими объектами (КО) искусственного происхождения осуществляется оптическими средствами наблюдений. Ряд работ посвящен исследованиям техногенной засоренности области геостационарной орбиты [Schildknecht et al., 2001; Seitzer et al., 2004; Schildknecht, 2007; Kelecy et al., 2013; Еселевич и др. 2017] и лишь несколько публикаций было связано с обнаружением некаталогизированного КМ на средневысотных орбитах [Silha et al., 2017] , в том числе в областях функционирования ГНСС [Dick et al., 2009; Schildknecht et al., 2012] . Данные о параметрах орбит всех действующих и прекративших свое функционирование КА, а также средств их выведения в окрестностях орбит ГНСС регулярно обновляются в открытых каталогах. В то же время эта область космического пространства является малоизученной с точки зрения данных о количестве и характеристиках малоразмерной фракции КМ. Возможности современных оптических телескопов среднего (100–200 см) диаметра позволяют обнаруживать и каталогизировать объекты до 20–21-й зв. в., что на средневысотных орбитах соответствует размеру объекта около 5 см при коэффициенте отражения 0.15 [McCue et al., 1971] .

В 2016 г. введен в эксплуатацию 1.6-метровый широкоугольный телескоп АЗТ-33ВМ с высокой проницающей способностью, предназначенный для обзорно-поисковых наблюдений околоземного космического пространства. В данной работе описывается методика проведения наблюдений и определения орбитальных параметров некаталогизированных объектов, обнаруженных в ходе оптических наблюдений. Представлены результаты наблюдений малоразмерного КМ, обнаруженного в области орбит ГНСС.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОП АЗТ-33ВМ

Существенную роль в наблюдениях и контроле объектов на околоземных орбитах играют оптические телескопы. Широкое поле оптического изображения необходимо для оперативного контроля и обнаружения активных КА и КМ в максимально возможной области пространства. Требования к проницающей способности широкоугольных телескопов весьма высоки. Так, для решения задач контроля околоземного космического пространства необходима проницающая способность до 22-й зв. в. В статье [Ackermann et al., 2014] приводится шесть типичных примеров, которые в значительной степени охватывают диапазон используемых оптических конструкций широкоугольных телескопов. Среди новых специализированных обзорных телескопов следует отметить следующие проекты: SST, PanSTARRS, ATLAS, MCAT, АЗТ-33ВМ.

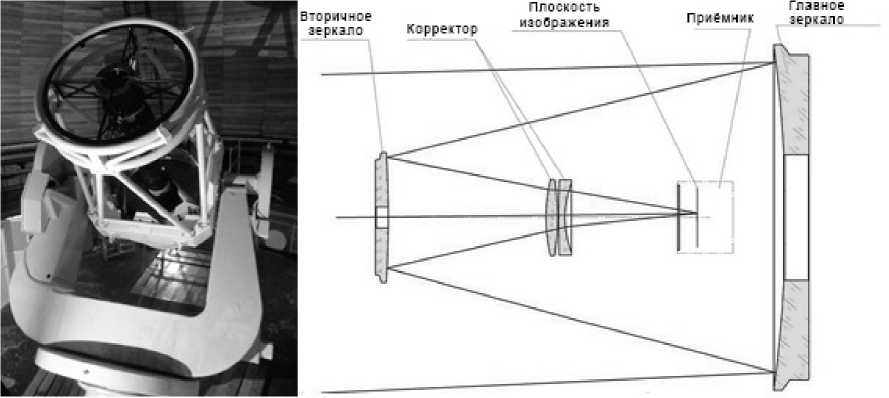

В 2016 г. в Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН введен в работу новый широкоугольный телескоп АЗТ-33ВМ. Его отличительной особенностью является большое поле зрения при умеренной апертуре, что позволяет проводить поиск и измерения КО с блеском до 20–21-й зв. в. в большой области пространства. Одна из наблюдательных задач телескопа — исследование техногенного засорения околоземного космического пространства. При разработке использован положительный опыт изготовления светосильного главного зеркала диаметром 1.6 м и экваториальной вилочной монтировки для телескопа АЗТ-33ИК [Камус и др., 2002] . Телескоп построен по схеме квази-Ричи — Кретьена с предфокальным линзовым корректором поля, имеет диаметр главного зеркала 1.6 м, фокусное расстояние 5.6 м, угловое поле зрения 2.8°. Доминирующими монохроматическими аберрациями, подлежащими исправлению на заданном поле зрения, являются астигматизм и кривизна. Оптическая сила корректора выбрана близкой к нулевой для минимизации обоих хроматизмов. Для уменьшения диаметра линз корректора в телескопе АЗТ-33ВМ [Денисенко и др., 2009] применено внутреннее расположение фокуса (рис. 1, справа). Одновременно такое решение существенно снижает параметр центрального экранирования (0.4 по диаметру).

Большие градиенты асферичности зеркал предъявляют жесткие требования к точности их взаимного положения. Поэтому в конструкции телескопа предусмотрено активное управление положением вторичного зеркала с помощью гексапода. Для улучшения качества получаемых изображений и повышения чувствительности телескопа при измерении слабых КО была разработана и установлена не предусмотренная заводом-изготовителем система светозащиты от прямой засветки [Chuprakov et al., 2018] .

В настоящее время фотоприемная часть телескопа реализована не полностью, поэтому его поле зрения составляет 30×30 угл. мин с ПЗС-камерой формата 2048×2048 пкс. После оборудования мозаичным фотоприемным устройством будет обеспечено рабочее поле зрения 2.7°×1.3°.

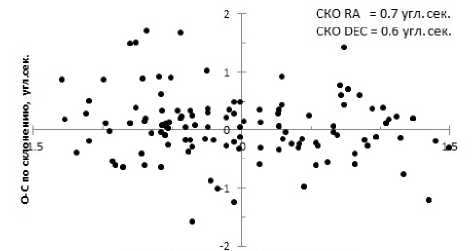

Характеристики точности позиционных наблюдений АЗТ-ЗЗВМ составляют по прямому восхождению 0.7 угл. сек, по склонению — 0.6 угл. сек. На рис. 2 приведен пример остаточных отклонений положения объекта № 139900 после полиномиальной аппроксимации измерений.

Рис. 1. Телескоп АЗТ-33ВМ внутри купола (слева) и его оптическая схема

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОРБИТ НЕКАТАЛОГИЗИРОВАННЫХ КО, ОБНАРУЖИВАЕМЫХ

ПО ОПТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ НА АЗТ-33ВМ

При проведении наблюдений околоземного космического пространства возникает задача определения орбиты вновь обнаруженного КО. Как правило, на начальном этапе измерений данных недостаточно для определения точных параметров орбиты и в процессе последующих наблюдений орбита объекта уточняется. Требуется организовать процесс измерений таким образом, чтобы, не потеряв объект, максимально быстро и точно определить его орбиту. Для решения этой задачи была разработана соответствующая методика.

Задача определения орбиты КО по собственным измерениям (при отсутствии других сведений) решается в три этапа, включающих определение и уточнение предварительной орбиты, построение и уточнение средней орбиты и построение оскулиру-ющей орбиты. Для уточнения орбиты используются различные вариации метода дифференциального исправления элементов орбит, учитывающие разного рода возмущения орбиты. Метод основан на минимизации функционала для разностей вычисленных и

О-С по прямому восхождению, угл. сек.

Рис. 2. Остаточные отклонения положений КО № 139900

наблюдаемых видимых угловых координат — прямого восхождения и склонения [Абалакин и др., 1976] .

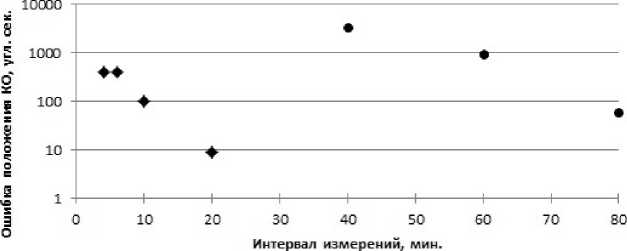

В качестве начального приближения берется круговая невозмущенная орбита, полученная по двум измерениям, максимально разнесенным по времени. Затем начальная орбита последовательно уточняется при помощи остальных серий измерений. При прогнозировании движения объекта на следующую ночь рассчитывается средняя орбита по всем наблюдениям первой ночи с учетом зональных гармоник геопотенциала (основной фактор — сжатие Земли). В качестве реализации модели движения КО используется открытый код SGP4 [Hoots et al., 1988] . Оценки точности прогноза положения КО по начальной и средней орбитам в зависимости от интервала измерений приведены на рис. 3 на примере объекта № 3076.

Видно, что точность прогноза положения КО, измеренного на короткой дуге (менее 10 мин), оказывается довольно низкой. Из-за значительных ошибок в элементах начальной орбиты последующее обнаружение объекта возможно лишь на коротком интервале времени (15–20 мин). При величине интервала измерений более 10 мин ошибка расчетного положения КО уменьшается по величине почти на два порядка и не превышает 100 угл. сек на полуторачасовом интервале прогнозирования. Для обнаружения КО на следующие сутки потребуется интервал измерений не менее 60 мин. В этом случае ошибки расчетного положения КО не превысят размер поля зрения телескопа.

Если интервал наблюдения охватывает трое и более суток, в течение которых получены 4–5 серий измерений, определяются элементы оскулирующей орбиты. Расчет траектории движения выполняется численным интегрированием методом Эверхарта 16-го порядка [Everhart, 1974; Бордовицына и др., 2016] . При этом учитываются следующие эффекты:

-

• возмущения, связанные с несферичностью Земли (до 6-й гармоники);

-

• лунно-солнечные возмущения;

-

• возмущения от влияния светового давления.

♦ Отклонения от начальной орбиты • Отклонения от средней орбиты через 1.5 часа через 24 часа

Рис. 3. Ошибка расчетного положения КО № 3076 в зависимости от интервала измерений. Ромбами обозначены отклонения от начальной орбиты через 1.5 ч после начала измерений, кружками — отклонения от средней орбиты на следующие сутки

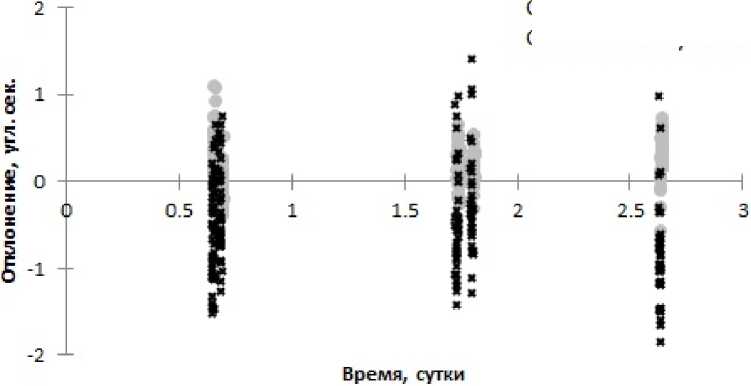

На рис. 4 показан пример невязок измерений с расчетными положениями КО № 1509 по оскулиру-ющей орбите, рассчитанной на интервале трех суток. Среднеквадратические отклонения по прямому восхождению составили 0.3 угл. сек, по склонению — 0.6 угл. сек.

Полученная оскулирующая орбита позволяет делать прогноз движения объекта от нескольких дней до месяца. Становится возможным решение задачи по сопровождению объекта, и объект может быть включен в каталог КО.

Определяется также параметр отношения площади к массе ( ОПМ ). Следует заметить, что при малых значениях ОПМ <0.1 его достоверное определение требует более трех суток наблюдений.

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ КМ В ОБЛАСТИ ГНСС

И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ОБНАРУЖЕНИЕМ

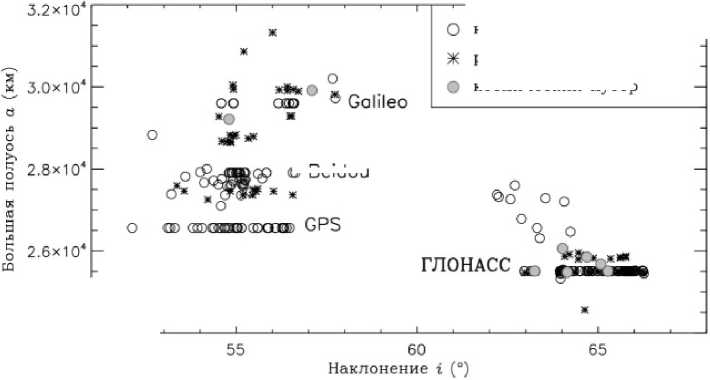

До начала 2018 г. в открытых каталогах КО не было информации о параметрах орбит малоразмерных фрагментов КМ в области орбит ГНСС. В работах различных исследователей предпринимались попытки проведения специальных обзоров с целью обнаружения некаталогизированного КМ и оценки его количества в окрестностях орбит данного типа. Обнаруживались единичные объекты КМ, но устойчиво сопровождаемых объектов каталогизировано не было. В то же время в области геосинхронных орбит имелись данные о 650 объектах КМ. В настоящее время в публикуемых материалах, содержащих параметры орбит высокоорбитальных объектов КМ [Информационные бюллетени ПАО «МАК «Вымпел», 2019], представлены данные о восьми фрагментах в области орбит ГНСС. Шесть объектов находятся в окрестности орбит российской системы ГЛОНАСС и два — в окрестности европейской системы ГАЛИЛЕО. В целом, в области орбит ГНСС каталогизировано 354 КО: 256 являются действующи- ми и выведенными из эксплуатации КА, 90 — разгонные блоки и различные операционные элементы запусков, 8— объекты КМ. На рис. 5 представлено распределение всех объектов по плоскостям орбит.

Основными факторами, ограничивающими массовое обнаружение и каталогизацию КМ в окрестностях ГНСС, являются видимый блеск и геометрия движения КО относительно наземных оптических средств. Видимый блеск объектов КМ на высоких орбитах является важным параметром, который напрямую определяет размер апертуры телескопа, необходимый для регистрации отраженного от спутника солнечного излучения. Этот параметр сильно зависит от размеров, ориентации и коэффициента отражения КО. Величина видимого блеска КО может быть представлена соотношением [McCue et al., 1971]

m КА = - 26.58 - 2.5log

SaF ( ф ) ) d 2 J ,

где –26.58 — видимая зв. в. Солнца, S — площадь отражающей поверхности спутника, a — коэффициент отражения поверхности КО, F (φ) — фазовая функция, d — топоцентрическое расстояние до объекта. Коэффициент отражения для используемых материалов покрытий может изменяться от 0.1 до 1. В оценочных расчетах, как правило, принимают значение в диапазоне от 0.1 до 0.18 [Mulrooney et al., 2008] . Для случая отражения от диффузной сферы фазовая функция F (φ) описывается выражением

F ( ф ) = зП7 ^ ( п - ф ) cosф + sinф ] ,

где φ — угол в системе Солнце — космический объект — наблюдатель.

Таким образом, объект размером 10 см вблизи орбит ГНСС при нулевом фазовом угле и коэффициенте отражения 0.15 будет иметь блеск около 18-й зв. в.

Количественным критерием точности измерения световых потоков от астрономических источников принимается уровень отношения сигнал/шум, определяемый формулой [Howell, 2006] :

CKO RA = 0.3 угл.сек.CKO DEC = 0.6 угл.сек.

по прямому восхождению x по склонению

Рис. 4. Невязки измерений и расчетных значений угловых координат по оскулирующей орбите на интервале трех суток на примере КО № 1509

навигационные спутники "

разгонные блоки космический мусор

a Beidou

2.4x10'

Рис. 5. Распределение каталогизированных КО в окрестностях действующих ГНСС

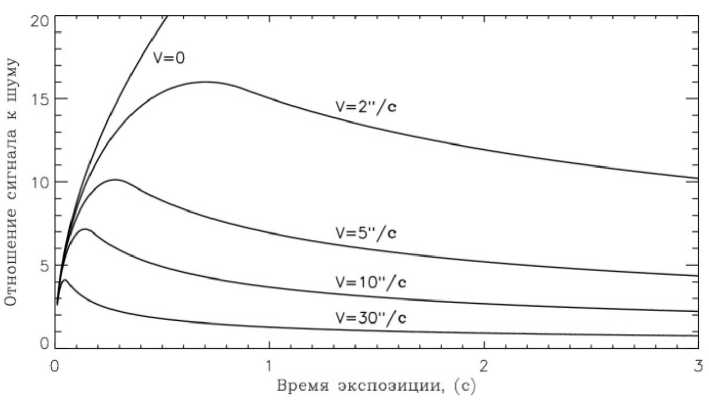

Рис. 6. Отношение сигнал/шум в зависимости от времени экспозиции при различных скоростях движения КО 18-й зв. в. в поле зрения АЗТ-33ВМ

S

N

N m

JN m + n pix ( N S + N D + N R ) ,

где N m — число электронов от объекта зв. в. m , N S — число электронов от фона неба на один пиксель, N D — число электронов темнового тока приемника на один пиксель, N R 2 — число электронов на пиксель от шума считывания приемника, n pix — число пикселей приемника, которые занимает изображение объекта. В качестве примера на рис. 6 показано расчетное отношение сигнал/шум для КО 18-й зв. в. при движении с различными скоростями в поле зрения АЗТ-33ВМ. Фон неба для расчета принят равным 20 зв. /угл. сек2.

Видно, что при видимой скорости движения 30"/c для полусуточного КО 18-й зв. в. в поле зрения АЗТ-33ВМ максимальное значение отношения сиг-нал/шум близко к пороговому значению 3, при этом увеличение времени экспозиции приводит к снижению отношения сигнал/шум.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА, ОБНАРУЖЕННОГО

В ОБЛАСТИ ОРБИТ ГНСС

В 2018 г. на АЗТ-33ВМ проводились наблюдения с целью обнаружения и каталогизации ранее неизвестных малоразмерных объектов КМ. Имеющееся на телескопе программно-математическое обеспечение позволяет оценивать обстановку в поле зрения телескопа и своевременно выявлять объекты с неизвестными орбитальными параметрами. Методика выявления таких объектов основана на оперативном получении предварительных данных о видимых угловых скоростях и положении наблюдаемого объекта, необходимых для идентификации с объектами каталога КО, а также для дальнейшего сопровождения и измерения неизвестного КО на разных участках орбиты.

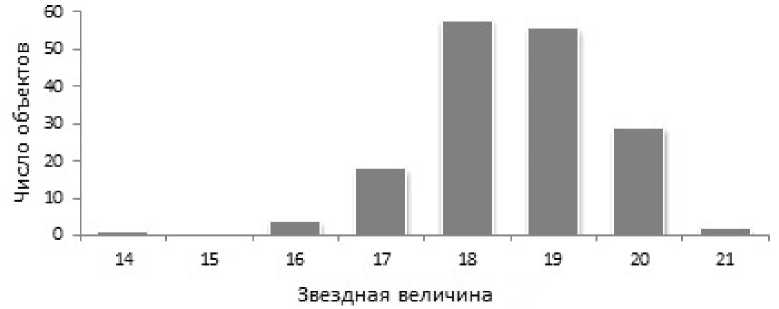

В ходе обзорных наблюдений в течение 87 ночей 2018 г. на АЗТ-33ВМ было обнаружено 168 ранее неизвестных объектов, имеющих блеск от 13.8 до 20.5 зв. в. На рис. 7 показано распределение блеска КО с неизвестными параметрами орбит, которые обнаружены АЗТ-33ВМ в 2018 г.

Основная часть обнаруженных и каталогизированных объектов находится на геосинхронных орбитах, так как локальные обзоры выполнялись на участках неба вблизи области земного экватора. При этом область обзора могут пересекать КО с орбитами других типов. Один из таких объектов был обнаружен на круговой орбите в области функционирования системы ГЛОНАСС. Продолжительность первой серии наблюдений составила 18 мин.

Ошибка прогноза на следующую ночь составила 1.8° вдоль орбиты, 0.1° поперек орбиты. В последующие ночи параметры орбиты были уточнены, объект взят на сопровождение и каталогизирован с № 67403. Параметры его оскулирующей орбиты на момент времени (всемирное время UTC) 15:22:25 13.11.2018 в системе координат эпохи даты:

-

• большая полуось = 25478.9 км,

-

• эксцентриситет = 0.0061,

-

• наклонение = 64.14 ° ,

-

• долгота восходящего узла = 166.69°,

-

• аргумент перигея = 139.72°,

-

• средняя аномалия = 331.86°,

-

• ОПМ = 0.4 м2/кг.

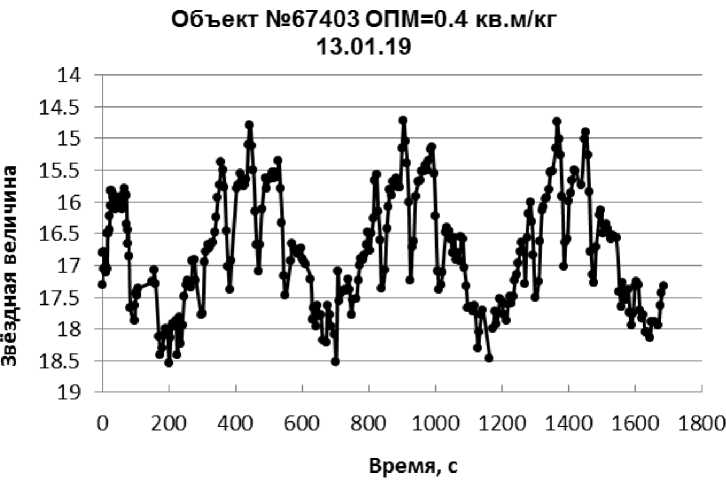

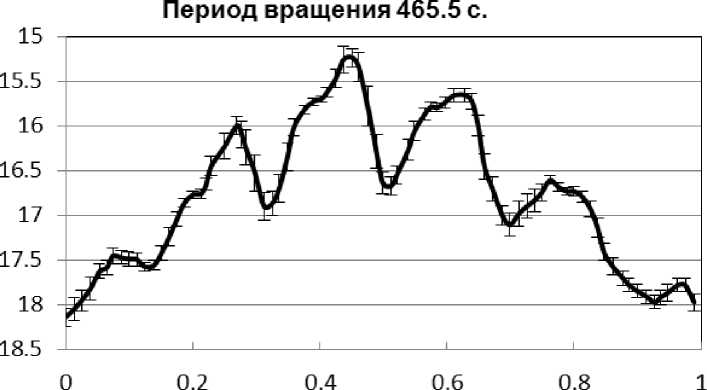

Наблюдения на телескопах с высокой проницающей способностью позволяют исследовать характеристики малоразмерной фракции КМ, в частности, получать детальные кривые блеска объектов 17–18-й зв. в. Основными видами наблюдательной фотометрической информации являются временные и фазовые зависимости блеска. В кривых блеска объекта № 67403, полученных на АЗТ-33ИК, видны сильные многопиковые изменения с амплитудой до 3.5 зв. в., при этом существует явно выраженная периодичность Т =465.5 с. Пример кривой блеска в одну из дат наблюдений показан на рис. 8.

На рис. 9 показана средняя кривая блеска за период вращения, определенного методом наложенных эпох Лафлера — Кинмана [Lafler, Kinman, 1965] .

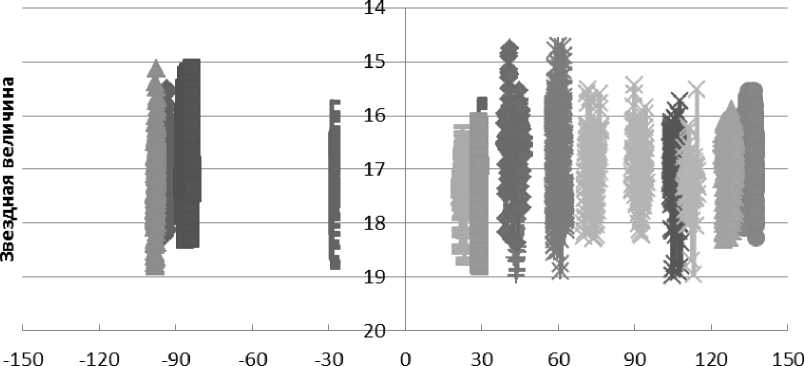

Измерения объекта проводились на различных фазовых углах (угол в системе Солнце — космический объект — наблюдатель), что позволило получить фазовую зависимость блеска в широком диапазоне фазовых углов (рис. 10).

Фазовая зависимость блеска является важной характеристикой, в ряде случаев позволяющей оценить форму и размер КО путем сравнения ее с фазовыми функциями, рассчитанными для тел простой геометрической формы (шар, цилиндр, плоскость) [McCue et al., 1971] . Отсутствие зависимости среднего блеска от фазового угла, наблюдаемое у объекта № 67403, в сочетании с большой амплитудой изменений блеска указывает на преобладающую форму зеркально отражающей поверхности (шар или цилиндр), осложненной значительными неоднородностями. При среднем блеске объекта, равным 17 зв. в., для зеркального шара из соотношения (1) получаем оценочный размер объекта, равный 40 см.

ВЫВОДЫ

Исследование распределения малоразмерного КМ в околоземном космическом пространстве имеет большое значение для обеспечения безопасности функционирующих КА. Дано описание нового широкоугольного 1.6-метрового телескопа АЗТ-33ВМ в Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН для решения фундаментальных и прикладных задач современной астрономии. Разработана методика проведения наблюдений и определения орбитальных параметров некаталогизированных объектов, обнаруженных в ходе оптических наблюдений. Представлены результаты обнаружения объекта КМ в области функционирования ГНСС ГЛОНАСС. Определены траекторные параметры и фотометрические характеристики объекта.

Рис. 7. Гистограмма распределения по блеску КО, обнаруженных на АЗТ-33ВМ в 2018 г.

Рис. 8. Кривая блеска объекта КМ, обнаруженного на АЗТ-33ВМ, вблизи орбит ГНСС ГЛОНАСС

Средняя кривая блеска КО №67403

Фаза вращения

Рис. 9. Средняя кривая блеска объекта № 67403 в зависимости от фазы вращения с периодом 465.5 с

Объект №67403Интервал наблюдений: 22.11.18-01.04.19

Фазовый угол, град.

Рис. 10. Фазовая зависимость блеска объекта № 67403

Работа подготовлена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16. Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» [].

Список литературы Наблюдения космического мусора в области орбит глобальных навигационных спутниковых систем

- Абалакин В.К., Аксенов Е.П., Гребеников Е.А. и др. Справочное руководство по небесной механике и астродинамике. Изд. 2-е. М.: Наука, 1976. C. 273.

- Денисенко С.А., Камус С.Ф., Пименов Ю.Д. и др. Светосильный широкоугольный телескоп АЗТ-33ВМ // Оптический журнал. 2009. Т. 79, № 9. С. 48-51.

- Еселевич М.В., Горяшин В.Е., Коробцев И.В. и др. Наблюдения некаталогизированных объектов космического мусора на телескопе АЗТ-33ВМ // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2017. № 4. Ч. 3. С. 52-60. 10.31429/ vestnik-14-4-3-52-60. DOI: 10.31429/vestnik-14-4-3-52-60

- Бордовицына Т.В., Авдюшев В.А. Теория движения искусственных спутников Земли. Аналитические и численные методы. Изд. 2-е, испр. Томск: Изд. Дом Томского гос. университета, 2016. С. 254.

- Информационные бюллетени ПАО "МАК "Вымпел" 2019. http://spacedata.vimpel.ru/ru (дата обращения 10 января 2019).

- Камус С.Ф., Тергоев В.И., Папушев П.Г. и др. Широкодиапазонный астрономический телескоп // Оптический журнал. 2002. Т 69, № 9. С. 84-87.

- Ackermann M.R., Kiziah R.R., Beason J.D., et al. Exploration of wide-field optical system technologies for sky survey and space surveillance // Proc. 30th Space Symposium. Colorado Springs, Colorado, USA. 2014. Р. 1-28.

- Chuprakov S.A., Eselevich M.V., Korobtsev I.V. Stray light protection system of the AZT-33VM telescope focal plane, Sayan Astronomical Complex // J. Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems. 2018. V. 4, N 2. P. 024002.

- DOI: 10.1117/1.JATIS.4.2.024002

- Dick J., Herridge P., Tremayne-Smith R., et al. Surveying for debris in MEO with optical sensors // Proc. 5th European Conference on Space Debris, ESA. 2009. V. 5, iss. 1.

- Everhart E. Implicit single-sequence methods for integrating orbits // Celestial Mechanics. 1974. V. 10, iss. 1, P. 35-55.

- DOI: 10.1007/BF01261877

- ESA's Annual Space Environment Report. 2019. https://www.sdo.esoc.esa.int/environment_report/Space_ Environment_Report_latest.pdf (accessed 20 August 2019).

- Hoots F.R., Roehrich R.L. Models for propagation of NORAD element sets // Spacetrack Report No. 3. Aerospace Defense Center, Peterson AFB, CO. 1988. 90 p.

- Howell S.B. Handbook of CCD Astronomy. Second Edition. Cambridge. UK: Cambridge University Press. 2006. 223 p.

- Kelecy T., Jah M., Sydney P., Kervin P. Analysis of Pan-STARRS photometric and astrometric data for data association and physical consistency assessment // Proc. 6th European Conference on Space Debris. Darmstadt, Germany, 22-25 April 2013 (ESA SP-723), id. 28.

- Lafler J., Kinman T.D. An RR Lyrae star survey with the Lick 20-inch astrograph II. The calculation of RR Lyrae periods by electronic computer // Astrophys. J. Suppl. 1965. V. 11. P. 216.

- DOI: 10.1086/190116

- Mulrooney M., Matney M., Hejduk M., Barker E. An investigation of global albedo values // Proc. Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference. 2008. p. E65.

- McCue G.A., Williams J.G., Morford J.M. Optical characteristics of artificial satellite // Planetary and Space Sci. 1971. V. 19, N 8. P. 851-868.

- DOI: 10.1016/0032-0633(71)90137-1

- Schildknecht T. Optical surveys for space debris // Astron. Astrophys. Rev. 2007. V. 14. P. 41-111. 10.1007/ s00159-006-0003-9.

- DOI: 10.1007/s00159-006-0003-9

- Schildknecht T., Ploner M., Hugentobler U. The search for debris in GEO // Adv. Space Res. 2001. V. 28, N 9. P. 1291-1299.

- DOI: 10.1016/S0273-1177(01)00399-4

- Schildknecht T., Vananti A., Herzog J., et al. Optical surveys for space debris in MEO // Proc. 9th US-Russian Space Surveillance Workshop. 2012. Listvyanka (Irkutsk), Russia.

- Seitzer P., Smith R., Africano J., Jorgensen K., Stansbery E., Monet D. MODEST observations of space debris at geosynchronous orbit // Adv. Space Res. 2004. V. 34, iss. 5. P. 1139-1142.

- DOI: 10.1016/j.asr.2003.12.009

- Silha J., Schildknecht T., Hinze A., et al. An optical survey for space debris on highly eccentric and inclined MEO orbits // Adv. Space Res. 2017. V. 59. P. 181-192.

- DOI: 10.1016/j.asr.2016.08.027

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056/ (дата обращения 12 марта 2019).