Наблюдения магнитосферных волн, распространяющихся в направлении дрейфа электронов, с помощью Екатеринбургского когерентного радара

Автор: Челпанов М.А., Магер П.Н., Климушкин Д.Ю., Магер О.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен анализ магнитосферных пульсаций в диапазоне Pc5 с положительными азимутальными волновыми числами, наблюдавшихся в ночной ионосфере с помощью когерентного среднеширотного радара, расположенного возле Екатеринбурга. Азимутальное волновое число m определяется по данным с высоким временным разрешением соседних лучей, направленных в сторону магнитного полюса. Около 13 % зарегистрированных радаром устойчивых колебаний распространялись на восток. Рассмотрены десять случаев наблюдения Pc5-пульсаций, зарегистрированных с апреля 2014 по март 2015 г. и имеющих положительные m. Ряды данных обработаны с помощью кросс-вейвлет-анализа; для четырех случаев оценена длина волны в радиальном направлении и определено направление распространения колебаний в меридиональной плоскости. В трех из них результаты согласуются с представлениями об альфвеновском резонансе силовых линий. Однако в большинстве случаев частоты волн существенно ниже частот собственных колебаний силовых линий, которые были оценены по спутниковым данным о величине магнитного поля и концентрации частиц в магнитосфере. Предположительно, эти волны могут относиться к дрейфово-компрессионной моде.

Унч-волны, радар, магнитосфера

Короткий адрес: https://sciup.org/142220322

IDR: 142220322 | УДК: 533.951 | DOI: 10.12737/szf-51201907

Текст научной статьи Наблюдения магнитосферных волн, распространяющихся в направлении дрейфа электронов, с помощью Екатеринбургского когерентного радара

Важным параметром УНЧ-волны в магнитосфере, определяющим ее свойства и характер резонансного взаимодействия с заряженными энергичными частицами, является азимутальное волновое число m. Оно представляет собой количество длин волн, которое укладывается в кольцевую траекторию рас- пространения волны вокруг Земли в азимутальном направлении. Азимутальное волновое число определяет энергию вступающих в дрейфовый резонанс с волной частиц. Считается, что волны с внешними и внутренними по отношению к магнитосфере источниками имеют азимутальные волновые числа разного порядка. Так, волны с малыми m, имеющие обычно преимущественно тороидальную поляризацию, свя-

М.А. Челпанов, П.Н. Магер, Д.Ю. Климушкин, О.В. Магер зывают с быстрым магнитным звуком, распространяющимся от магнитопаузы или из солнечного ветра внутрь магнитосферы и возбуждающим альфве-новские волны на тех магнитных оболочках, частоты собственных колебаний которых совпадают с его частотой [Chen, Hasegawa, 1974; Southwood, 1974] . Источником волн с большими азимутальными волновыми числами (обычно | т | > 20) являются внут-римагнитосферные процессы. Эти волны часто идентифицируют как полоидальные альфвеновские моды, хотя разделение по поляризации на тороидальные и полоидальные волны довольно условно, поскольку компоненты колебаний бывают соизмеримы, кроме того, волны могут претерпевать трансформацию из полоидальных в тороидальные [Klimushkin et al., 2004] .

Существует несколько способов определения азимутального волнового числа по наземным и спутниковым данным [Zong et al., 2017] . Наиболее прямой из них — определение разности фаз волны между двумя (или более) разнесенными по долготе точками измерения:

Аф

АХ’

где Δφ — разность между фазами волны в точках измерений, а Δλ — разность их долгот. Положительные значения m соответствуют распространению волны на восток, а отрицательные — на запад. Точки измерений могут находиться как в магнитосфере, на спутниках, так и на поверхности Земли. Но из-за экранирования ионосферой волн с большими азимутальными волновыми числами их практически невозможно регистрировать с помощью наземных магнитометров. Однако возможны наблюдения таких волн с помощью радаров [Yeoman et al., 2012] , которые являются удобными инструментами для изучения пространственной структуры колебаний в магнитосфере.

В экспериментах обычно наблюдаются волны с большими m , распространяющиеся на запад ( m <0). Такие волны могут эффективно взаимодействовать с высокоэнергичными протонами, скорость дрейфа которых также направлена к западу [Zong et al., 2017] . Волны с m >0, распространяющиеся на восток, наблюдаются сравнительно редко [Eriksson et al., 2006; Le et al., 2011] . Эти волны могут эффективно взаимодействовать с электронами, скорость дрейфа которых направлена на восток, как и фазовая скорость волн с m >0. Энергичные электроны могут генерировать волны с m >0 благодаря дрейфовому резонансу. Действительно, как показано в работах [James et al., 2013; Hori et al., 2018] , волны с положительными m наблюдаются к востоку от суббуревых инжекций, что говорит о том, что они генерировались энергичными электронами, инжектированными во время суббурь. Природа азимутально-мелкомасштабных волн с восточным распространением не ясна. В большинстве случаев их связывают с альфвеновскими волнами, однако Костарев и Магер [2017] показали, что в направлении дрейфа электронов могут распространяться также

M.A. Chelpanov, P.N. Mager, D.Yu. Klimushkin, O.V. Mager дрейфово-компрессионные волны в диапазоне Pc5. В работе [Takahashi et al., 1987] высказано предположение о том, что волны, с точки зрения неподвижного наблюдателя распространяющиеся на восток за пределами геостационарной орбиты, распространяются к западу относительно облака протонов, дрейфующего на восток под действием электрического поля со скоростью большей, чем фазовая скорость волны.

Что касается волн с малыми азимутальными волновыми числами, то, поскольку их источники находятся в солнечном ветре либо связаны с его взаимодействием с магнитосферой, они преимущественно распространяются в направлении от подсолнечной точки [Мазур, Чуйко, 2011; Mazur, Chuiko, 2013] .

В работе рассмотрен ряд наблюдений магнитосферных волн с положительными азимутальными волновыми числами. Использован среднеширотный когерентный радар, расположенный под Екатеринбургом. Колебания наблюдались в течение 2014 г. и трех месяцев 2015 г. Рассмотрено направление их распространения и особенности поляризации. Частично эти данные использовались в работе [Chelpanov et al., 2018] , в которой проведено сравнение частот наблюдаемых с помощью радара волн с частотами альфвеновской моды. Эти результаты также учитываются при анализе в данном исследовании.

ОБОРУДОВАНИЕ И АНАЛИЗ

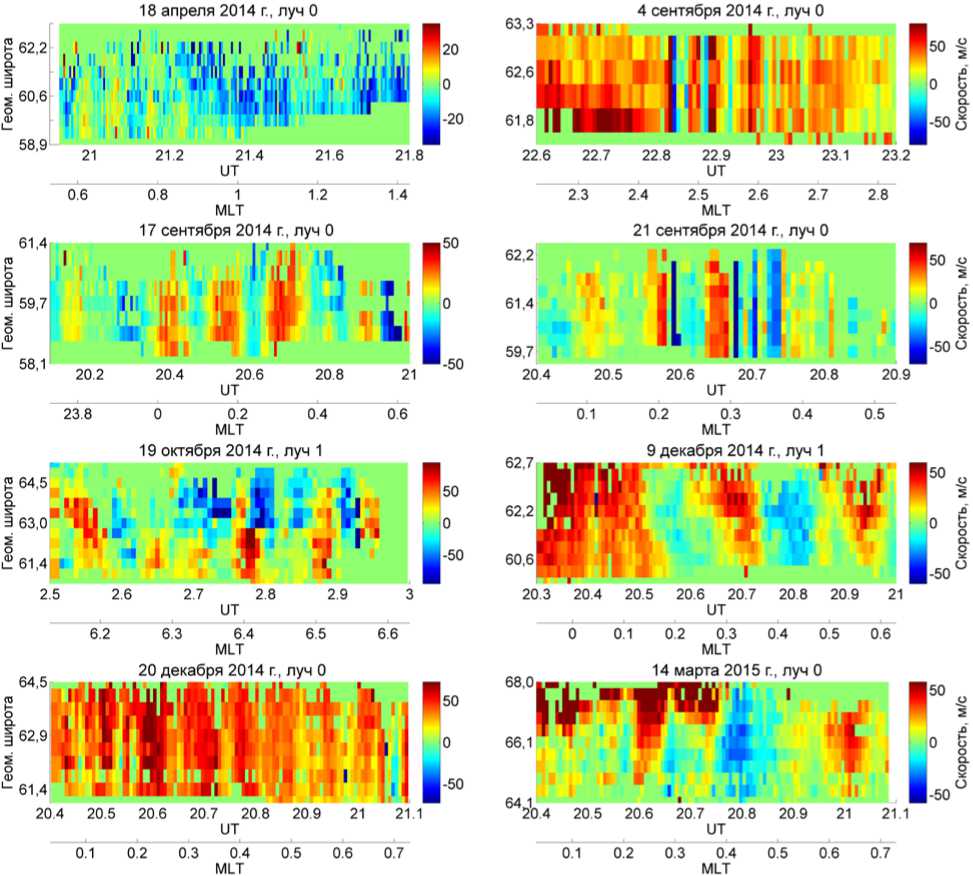

Екатеринбургский когерентный радар подобен радарам сети SuperDARN. Запись сигнала, отраженного от неоднородностей ионосферы, вытянутых вдоль магнитного поля, позволяет определить их скорости в направлении луча радара. Три из его лучей работают в высокочастотном режиме, обеспечивающем временное разрешение данных 18 с. Они принимают сигнал из диапазона 54°–78° геомагнитной широты. Это поле обзора разделено на ряд диапазонов дальности, по 45 км каждый. По принадлежности точки отражения к определенному диапазону определяется расстояние до нее от радара. Колебания скорости ионосферной плазмы связывают с колебаниями электрического поля, которые, в свою очередь, обусловлены электромагнитными волнами в магнитосфере. В данной работе используются лучи, направление которых близко к магнитному меридиану. Это означает, что колебания скорости плазмы, записанные с их помощью, связаны с поло-идальной компонентой магнитного поля, поскольку направление движения плазмы перпендикулярно электрическому полю, которое, в свою очередь, перпендикулярно магнитному полю. Колебания скорости плазмы для описанных в работе случаев показаны на рис. 1.

При анализе радарных данных важно различать сигналы, отраженные от ионосферы и от поверхности земли и воды, поскольку только первые содержат доступную для анализа информацию об электромагнитных колебаниях в магнитосфере. Помимо различий в величине доплеровского сдвига и спектральной ширине, отражениям от земли для Екатеринбургского радара свойственна особая зависимость

Рис. 1 . Скорости плазмы, зарегистрированные радаром. Положительные значения соответствуют направлению к радару

широты от времени MLT [Бернгардт и др., 2015] . В ночное время они смещаются на расстояние 20003000 км от радара. Это позволяет считать, что рассматриваемые в работе мелкомасштабные колебания скорости плазмы вызваны магнитосферными волнами.

Наличие лучей с высоким временным разрешением, расположенных рядом, дает возможность изучить структуру волн в азимутальном направлении. Исходные данные были интерполированы с целью уравнять временные промежутки между отсчетами. После этого использовался фильтр верхних частот с частотой среза 600 с. Для кросс-спектрального анализа данных было использовано вейвлет-преобразование Морле

N i ю ( т- t, ) - ( т- 1 ,)2/2 т

W (ю, т) = 7ю ^ j = 1 x ( t j ) e j j . (2)

Здесь ю — циклическая частота; т — смещение по времени; x ( t j ) — значения сигнала в N дискретных значений времени, где j =1, 2, ..., N ; T =2п/ю — период. Разность фаз сигналов Аф, полученных на разных лучах, равна фазе комплексной величины

М 2(ю, т) = W 1 ( ® , t ) w; (ю, т), (3)

где М 1 и W 2 * — вейвлет-преобразование и комплексно-сопряженное вейвлет-преобразование для сигналов на соседних лучах. Зная различие в долготе точек отражения сигнала АХ, которое для рассматриваемых событий меняется от 0.7° до 4.2° в зависимости от выбранной пары лучей и дальности от радара, по выражению (1) можно определить азимутальное волновое число m .

Для определения параметров колебаний использовалась взаимная мощность колебаний вдоль двух лучей

F 12 (ю, т) = F (ю, т) F 2 (ю, т).

Здесь

F (ю, т) =

2 М

Vto n (ю, т)

где нормирующий коэффициент

n (ю, т) =

у N - ( т- t j )2/2 T2

L j = 1 e

М.А. Челпанов, П.Н. Магер, Д.Ю. Климушкин, О.В. Магер

Максимумы взаимной мощности находятся в тех точках плоскости частота — время, где колебания наиболее сильны. Азимутальное волновое число определялось для колебательных гармоник, длительность которых превышала три периода. Это ограничение введено не только для выбора относительно устойчивых колебаний, но также на основании особенностей используемого вейвлета. Для каждого события выбиралась та пара лучей, для которой количество пропусков в данных было минимально.

За период проведения наблюдений с января 2014 г. по март 2015 г. включительно было обнаружено 39 случаев регистрации радаром УНЧ-колебаний. В ряде случаев наблюдались колебания с одной основной частотой. Спектральная структура колебаний в других случаях более сложная — они включают в себя две или три колебательные гармоники с разными частотами. Используя критерий длительности колебаний, описанный выше, всего можно выделить 74 устойчивые колебательные гармоники. В восьми из 74 случаев были зарегистрированы колебания с положительными азимутальными волновыми числами; в рамках двух событий наблюдались по две колебательные гармоники с положительными m . Всего получены данные по десяти распространяющимся на восток волнам. Таким образом, среди устойчивых колебаний, зарегистрированных радаром, около 13 % волн имеют положительные азимутальные волновые числа. Основные параметры этих колебаний (частота и волновое число), а также дата и время регистрации приведены в табл. 1. Для уточнения направления распространения волны использовался кросскорреляционный анализ.

Таблица 1

|

Дата |

UT |

f |

m |

|

18.04.2014 |

21:00–21:20 |

3.7 |

22 |

|

04.09.2014 |

22:40–23:00 |

4.8 |

25 |

|

17.09.2014 |

20:20–20:45 |

2.5 |

5 |

|

21.09.2014 |

20:25–20:50 |

3.0 |

27 |

|

19.10.2014 |

02:45–03:00 |

3.4 |

17 |

|

09.12.2014 |

20:35–20:55 |

3.3 |

37 |

|

09.12.2014 |

20:20–20:45 |

2.4 |

143 |

|

30.12.2014 |

20:30–21:00 |

3.4 |

6 |

|

14.03.2015 |

19:50–20:10 |

3.1 |

6 |

|

14.03.2015 |

20:30–20:50 |

2.1 |

2 |

Все волны с положительными m наблюдались в пределах сектора 23:30–06:40 MLT. Длительность отдельных событий составляла менее одного часа, преимущественно около 20 мин. Колебания были зарегистрированы в пределах 58°–66° геомагнитной широты, что соответствует магнитным оболочкам с номерами 3.8–6.5 (согласно модели IGRF).

Зачастую длительность наблюдения колебаний не превышает нескольких периодов, а изменения частоты за это время обычно малы по сравнению со спектральным разрешением. Поэтому при обработке результатов каждой колебательной гармонике ставилось в соответствие единственное значение частоты, определенное в момент максимума мощности колебаний. Подобным образом оценивались и ази-

M.A. Chelpanov, P.N. Mager, D.Yu. Klimushkin, O.V. Mager мутальные волновые числа колебательных гармоник. Стоит отметить, что определение координат точки отражения сигнала от неоднородности ионосферы не является точным, ошибка может составлять до 200 км в направлении луча радара, поэтому систематическая погрешность определения азимутального волнового числа может достигать 25 %.

Частоты рассмотренных здесь колебаний находятся в пределах 2–6 мГц. В двух случаях они близки к частотам альфвеновского резонанса силовых линий, оцененным по спутниковым данным о магнитном поле и концентрации частиц в секторе наблюдений. Для их определения использовались модель дипольного магнитного поля и степенной закон распределения частиц вдоль силовой линии (подробнее см. [Chelpanov et al., 2018] ). Четвертого сентября 2014 г. частота колебательной гармоники с положительным m была примерно равна 4.8 мГц, в то время как частота резонанса силовой линии в секторе наблюдения была оценена в 4.1 мГц; 21 сентября 2014 г. частоты, полученные по радарным наблюдениям и из оценок по спутниковым данным, были равны 3 и 2.7 мГц соответственно. С учетом неточностей, обусловленных используемыми моделями, колебания, зарегистрированные радаром в этих случаях, могут являться резонансом силовых линий. Для трех случаев данные о параметрах магнитосферной плазмы отсутствуют, поскольку во время наблюдений в долготном секторе радара не было спутников на подходящих магнитных оболочках. В еще трех случаях, в двух из которых наблюдались две гармоники с m >0, частоты колебаний в несколько раз ниже частот альфвеновского резонанса, оцененных по спутниковым данным. Поэтому представляется маловероятным, что они могут относиться к альфве-новским волнам.

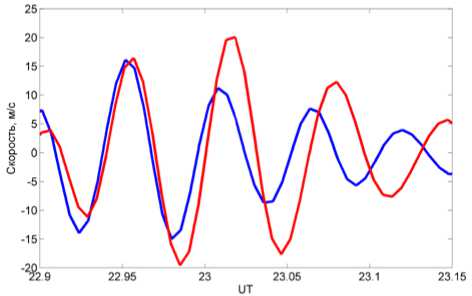

На рис. 2 показан пример колебания с положительным азимутальным волновым числом. Фазовый фронт волны, зарегистрированной в поле зрения луча 0, расположенного западнее, опережает фронт волны на луче 1, т. е. волна распространялась на восток.

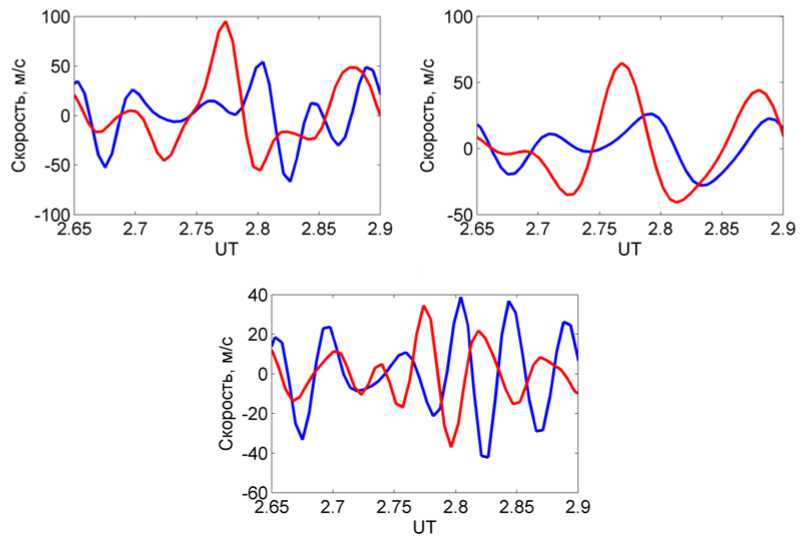

Поскольку зачастую разные колебания наблюдались одновременно, в некоторых случаях, например 19 октября 2014 г., колебательные гармоники, распространявшиеся на восток, наблюдались одновременно с колебаниями, распространявшимися на запад.

Рис. 2 . Отфильтрованные в диапазоне 4–7 мГц колебания, зарегистрированные в поле зрения лучей 0 (синяя линия) и 1 (красная линия) 4 сентября 2014 г.

Рис. 3 . Колебания, зарегистрированные в поле зрения лучей 1 (синяя линия) и 2 (красная линия) 19 октября 2014 г.: а — колебания, отфильтрованные в диапазоне 1.25–4 мГц; видна волна с частотой около 2.5 мГц, распространяющаяся на запад ( m <0); б — те же колебания, отфильтрованные в диапазоне 4–8 мГц; в — колебания с частотой около 6 мГц, распространяющиеся на восток ( m >0)

Таблица 2

|

Дата |

φ 1 |

φ 2 |

L 1 |

L 2 |

k r |

k a |

m |

|

18.04.2014 |

59.3 |

60.9 |

3.89 |

4.29 |

1.4 |

4.3 |

22 |

|

17.09.2014 |

58.9 |

60.2 |

3.80 |

4.09 |

0.9 |

1 |

5 |

|

19.10.2014 |

62.9 |

63.4 |

4.99 |

5.13 |

3.9/–0.2 |

2.6 |

17 |

|

14.03.2015 |

64.9 |

66.1 |

5.67 |

6.20 |

1 |

0.8 |

6 |

Так, на рис. 3, а показаны колебания, наблюдавшиеся 19 октября 2014 г.; отфильтрованная в диапазоне 1.25–4 мГц волна (рис. 3, б ) характеризуется распространением на запад. При этом можно выделить колебательную компоненту с частотой около 6 мГц, наблюдавшуюся в период 2.7–2.9 UT и распространявшуюся на восток (рис. 3, в ).

Для определения поляризации рассматриваемых волн, помимо разности фаз колебаний, полученных в одном диапазоне широт вдоль соседних лучей, для ряда событий рассматривалось смещение фазового фронта вдоль одного луча. Поскольку, как упомянуто выше, лучи с высоким временным разрешением направлены примерно вдоль магнитного меридиана, определение разности фаз на разных широтах вдоль одного луча дает представление о структуре волны поперек магнитных оболочек и позволяет оценить радиальное волновое число:

kr =2π∆ϕx, (6) ∆L где Δφx — разность фаз волны вдоль одного луча на разных геомагнитных широтах φ1, φ2, которым соответствуют номера магнитных оболочек L1 и L2, а

Δ L = L 2 – L 1 , (7) где L 1 и L 2 определяются по модели IGRF.

Величина kr определялась для событий 18 апреля, 17 сентября, 19 октября 2014 г. и 14 марта 2015 г. Для других случаев ограниченное временное разрешение (около 18 с) и малая разность фаз Δφx не позволили оценить эту величину. По этим же причинам погрешности определения разности фаз и kr велики и составляют 20–40 %, однако расчеты дают некоторое представление о величине Δφх и kr. Результаты вычислений вместе со значениями m приведены в табл. 2. Волновое число в азимутальном направлении определялось по формуле ka =mL. (8)

Для события 14.03.2015 приведены данные для колебаний, зарегистрированных в период 19:50– 20:10 UT. Для события 19.10.2014 приведены два значения k r, поскольку в 02:51 UT волна сменила направление распространения с экватор — полюс на полюс — экватор, при этом радиальная компонента волнового вектора уменьшилась на порядок. В остальных случаях волна распространялась к полюсу. В двух приведенных в таблице случаях поляризация волны в плоскости, перпендикулярной силовым линиям, смешанная, при этом обе волны имеют m <10. Еще в одном случае доминирует по-

М.А. Челпанов, П.Н. Магер, Д.Ю. Климушкин, О.В. Магер лоидальная компонента колебаний ( k a> k r). Волна, зарегистрированная 19.10.2014, сперва имела смешанную поляризацию с k r> k a, однако после смены направления движения сменила ее на преимущественно полоидальную (схожее изменение поляризации описано в работе [Zolotukhina et al., 2008] ). При этом азимутальное волновое число по модулю существенно не изменилось, т. е. в азимутальном направлении волна изменила направление распространения с восточного на западное.

Во всех случаях, кроме одного (19 октября 2014 г.), волны были зарегистрированы в условиях спокойной магнитосферы, когда значения планетарного индекса K p изменялись от 2+ до 3+. Плотность частиц солнечного ветра не превышала в среднем 5–10 см–3. Значения аврорального индекса AE изменялись в пределах 100–600 нТл. При этом наблюдаемые колебания были зарегистрированы в периоды, когда межпланетное магнитное поле (ММП) было направлено на юг. Девятнадцатого октября 2014 г. колебания начались во время слабой магнитной бури, когда значения индекса SYM-H достигли минимума, –35 нТл, на фоне резкого увеличения плотности СВ до 11 см–3 при северном направление ММП. Значения AE- индекса были приблизительно равны 500 нТл.

ОБСУЖДЕНИЕ

Волны с малыми значениями азимутального волнового числа попадают в магнитосферу извне [Леонович и др., 2015; Mazur, Chuiko, 2017] . В этом случае собственные колебания силовых линий генерируются быстрыми магнитоакустическими волнами, проникающими из межпланетного пространства напрямую или формирующимися на магнитопаузе в результате неустойчивости, обусловленной воздействием набегающих потоков солнечного ветра. Колебаниям с малыми m свойственна преимущественно тороидальная поляризация.

По данным радарных наблюдений, волнам с малыми m обычно свойственно распространение к полюсу [Yeoman et al., 2012] . Эта особенность находит объяснение в рамках теории резонанса силовых линий [Walker et al., 1979] . Поскольку за пределами плазмопаузы альфвеновская скорость в среднем уменьшается с широтой, уменьшается и частота резонанса силовых линий. Это приводит к движению фазового фронта в сторону полюса. В приведенных в табл. 2 примерах малым m соответствует распространение волны к полюсу, что согласуется с другими наблюдениями и теорией.

Источником волн с большими азимутальными волновыми числами принято считать внутримагни-тосферные процессы. Часто упоминаются дрейфовая или баунс-дрейфовая неустойчивости, развивающиеся при попадании в магнитосферу во время суббурь энергичных частиц, которые входят в резонансное взаимодействие с собственными полои-дальными колебаниями силовых линий [Glassmeier et al. 1999] . Кроме того, их источником могут быть переменные токи, связанные с движением в магнитосфере облаков заряженных частиц [Магер, Климушкин, 2007; Zolotukhina et al., 2008] .

M.A. Chelpanov, P.N. Mager, D.Yu. Klimushkin, O.V. Mager

Как показывают радарные наблюдения, волнам с большими m свойственно распространение в направлении экватора [Tian et al., 1991; Yeoman et al., 1992, 2000] . Для случая взаимодействия волн с протонами Mager et al. [2009] предложили объяснение, связывающее смещение фазового фронта волны с зависимостью скорости движения заряженных частиц в азимутальном направлении от расстояния до Земли. Поскольку на дальних магнитных оболочках скорость дрейфа выше, облако заряженных частиц растягивается в экваториальной плоскости в виде спирали, что приводит к движению волны в сторону Земли, или, в случае проекций силовых линий на поверхность, к распространению от полюса к экватору. В случае 19.10.2014 волна в начале наблюдения распространялась к полюсу, но вскоре поменяла направление распространения на экваториальное. Эта особенность согласуется с описанной теорией, однако для волн, взаимодействующих с дрейфующими протонами, в азимутальном направлении характерно распространение на запад.

Однако в случае 18.04.2014 фазовый фронт волны с мелкомасштабной азимутальной структурой распространялся в сторону экватора. Подобные случаи, относящиеся к волнам с внутримагнитосферными источниками, описаны в работах [Mathews et al., 2004; Rae et al., 2014] . В работе [Baddeley et al., 2017] также описан случай наблюдения колебаний со схожими свойствами: распространяющаяся со стороны полуночного меридиана волна с близкими значениями m , имеющая внутримагнитосферное происхождение, перемещалась к экватору. Стоит заметить, что в приведенном в нашей работе случае волна имеет полоидальную поляризацию, в то время как в [Baddeley et al., 2017] волна была отнесена к тороидальной моде резонанса силовых линий.

Одним из главных источников энергии магнитосферных пульсаций считаются ионы. Их основная часть попадает в магнитосферу со стороны хвоста и дрейфует в сторону вечернего меридиана в дипольном поле Земли [Anderson et al., 1990] . Takahashi et al. [1987] предположили, что распространяющиеся на восток волны могут взаимодействовать с протонами, которые под действием электрического поля утро—вечер тоже движутся к востоку. Чтобы с точки зрения неподвижного наблюдателя волна распространялась на восток, скорость дрейфа протонов должна быть выше фазовой скорости волны. Помимо взаимодействия с протонами, волны могут испытывать усиление при резонансном взаимодействии с энергичными электронами, дрейфующими на восток в дипольном поле Земли. В недавней работе [Hori et al., 2018] описан случай наблюдения волн, вызванных суббурей и распространяющихся азимутально в обоих направлениях, причем распространяющиеся к востоку волны были связаны с потоками электронов вблизи экваториальной плоскости магнитосферы. Одной из мод, подверженной такому взаимодействию в результате дрейфовой неустойчивости, является дрейфово-компрессионная мода [Костарев, Магер, 2017] , частота которой, как и в большинстве рассмотренных в настоящей работе случаев, ниже частоты альфвеновских колебаний силовых линий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрен ряд событий регистрации электромагнитных волн с положительными азимутальными волновыми числами, т. е. распространяющихся на восток. Наблюдения проводились в ночной ионосфере в 2014 и 2015 гг. с помощью Екатеринбургского когерентного среднеширотного радара, часть лучей которого работала в режиме высокого временного разрешения. Были использованы данные спутников в секторе наблюдения, соответствующем магнитным оболочкам, в районе проекций которых радаром был получен сигнал. Анализ событий показал следующее.

-

1. Из наблюдаемых с помощью радара колебаний в диапазоне Pc5, относящихся к отражениям от ионосферы, для ряда событий 2014 и 2015 гг. порядка 13 % волн имеют m >0, при этом некоторые из них наблюдаются одновременно с другими колебаниями.

-

2. Для четырех случаев наблюдения волн с положительными m оценены длина волны в радиальном направлении k r и поляризация. Колебаниям с малыми m свойственна смешанная поляризация (два случая), а большим m соответствует поляризация с доминирующей полоидальной компонентой. В случаях с малыми m волны в меридиональном направлении распространялись к полюсу ( k r >0), что согласуется с представлениями об альфвеновском резонансе силовых линий. В третьем случае, характеризующемся промежуточным по величине значением m , волна также распространялась к полюсу, но затем поменяла направление распространения на обратное. Это также укладывается в представления о поведении собственных колебаний силовых линий. В еще одном случае наблюдения волны с большим азимутальным волновым числом волна распространялась к полюсу, что нетипично для случаев с большими m [Tian et al., 1991; Yeoman et al., 2000, 2012] .

Кроме того, по результатам [Chelpanov et al., 2018] в большинстве случаев, включая описанные в предыдущем пункте, частота колебаний, наблюдавшихся с помощью радара, существенно ниже, чем частота собственных колебаний силовых линий, в области проекций которых зарегистрированы отражения сигнала радара. Частота собственных колебаний силовых линий была оценена по данным о величине магнитного поля и концентрации частиц в магнитосфере, полученным со спутников, пересекавших сектор радарных наблюдений.

Предположительно, эти волны, имеющие частоты ниже альфвеновского резонанса, могут относиться к дрейфово-компрессионной моде [Костарев, Магер, 2017; Chelpanov et al., 2016] . Для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительный анализ спутниковых данных об энергичных частицах и дальнейшее развитие теории дрейфово-компрессионных мод в магнитосфере.

Работа поддержана грантом РНФ № 18-17-00021. Экспериментальные данные получены с использованием радара EKB ИСЗФ СО РАН. Работа радара ЕКВ поддержана Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук Российской Федерации на 2013–2020 гг. (проект № II.12.2). Данные радара ЕКБ являются собственностью ИСЗФ СО РАН []. Для оценки альфвеновской частоты использовались данные спутниковых миссий Van Allen Probes (RBSP) и THEMIS, доступные на сайте CDAWeb []. Использованные данные RBSP: L3 Spin-fit Electric field in modified-GSE (MGSE) coordinates, концентрация частиц из EFW S/C Potential и другие — предоставлены J.R. Wygant (Университет Миннесоты), Flux-gate magnetometer data предоставлены Craig Kletzing (Университет Айовы), данные по температуре и концентрации частиц — Herbert Funsten (Лос-Аламосская национальная лаборатория). Использованные данные THEMIS предоставлены: электрическое поле — V. Angelopou-los, J. Bonnell и F. Mozer (UCB, NASA NAS5-02099), магнитное поле и координаты — V. Angelopoulos, U. Auster, K.-H. Glassmeier и W. Baumjohann (UCB, TUBS и IWF соответственно, NASA NAS5-02099), концентрация частиц — V. Angelopoulos, C.W. Carlson и J. McFadden (UCB, NASA NAS5-02099). Данные о солнечном ветре и ММП получены в сервисе данных космической физики OMNIWeb Центра космических полетов Годдарда [ ], величины геомагнитных индексов получены в World Data Center for Geomagnetism, Киото [].

Список литературы Наблюдения магнитосферных волн, распространяющихся в направлении дрейфа электронов, с помощью Екатеринбургского когерентного радара

- Бернгардт О.И., Кутелев К.А., Куркин В.И. и др. Двухпозиционная локация высокоширотных ионосферных неоднородностей с использованием декаметрового радара EKB и радиотелескопа УТР-2: первые результаты//Известия вузов. Радиофизика. 2015. Т. 58, № 6. С. 433-453.

- Костарев Д.В., Магер П.Н. Дрейфово-компрессионные волны, распространяющиеся в направлении дрейфа энергичных электронов в магнитосфере//Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 3. С. 20-29 DOI: 10.12737/szf-33201703

- Леонович А.С., Мазур В.А., Козлов Д.А. МГД-волны в геомагнитном хвосте: обзор//Солнечно-земная физика. 2015. Т. 1, № 1. C. 4-22 DOI: 10.12737/7168

- Магер П.Н., Климушкин Д.Ю. Генерация альфвеновских волн движущейся неоднородностью плазмы в магнитосфере//Физика плазмы. 2007. Т. 33, № 5. С. 435-442.

- Мазур В.А., Чуйко Д.А. Возбуждение магнитосферного МГД-резонатора неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца//Физика плазмы. 2011. Т. 37, № 11. С. 979.

- Anderson B.J., Engebretson M.J., Rounds S.P., et al. A statistical study of Pc 3-5 pulsations observed by the AMPTE/CCE Magnetic Fields Experiment. 1. Occurrence distributions//J. Geophys. Res. 1990. V. 95, iss. A7. P. 10495-10523

- DOI: 10.1029/JA095iA07p10495

- Baddeley L.J., Lorentzen D.A., Partamies N., et al. Equatorward propagating auroral arcs driven by ULF wave activity: Multipoint ground and space based observations in the dusk sector auroral oval//J. Geophys. Res. Space Phys. 2017. V. 122, iss. 5. P. 5591-5605

- DOI: 10.1002/2016JA023427

- Chelpanov M.A., Mager P.N., Klimushkin D.Yu., et al. Experimental evidence of drift compressional waves in the magnetosphere: an Ekaterinburg coherent decameter radar case study//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016. V. 121. P. 1315-1326

- DOI: 10.1002/2015JA022155

- Chelpanov M.A., Mager O.V., Mager P.N., et al. Properties of frequency distribution of Pc5-range pulsations observed with the Ekaterinburg decameter radar in the nightside ionosphere//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. V. 167. P. 177-183

- DOI: 10.1016/j.jastp.2017.12.002

- Chen L., Hasegawa A. A theory of long-period magnetic pulsations: 1. Steady state excitation of field line resonance//J. Geophys. Res. 1974. V. 79, iss. 7. P. 1024-1032. 10.1029/JA079i007p01024

- DOI: :10.1029/JA079i007p01024

- Eriksson P.T.I., Blomberg L.G., Glassmeier K.-H. Cluster satellite observations of mHz pulsations in the dayside magnetosphere//Adv. Space Res. 2006. V. 38. P. 1730-1737

- DOI: 10.1016/j.asr.2005.04.103

- Glassmeier K.-H., Buchert S., Motschmann U., et al. Concerning the generation of geomagnetic giant pulsations by drift-bounce resonance ring current instabilities//Ann. Geophys. 1999. V. 17. P. 338-350

- DOI: 10.1007/s00585-999-0338-4

- Hori T., Nishitani N., Shepherd S.G., et al. Substorm-associated ionospheric flow fluctuations during the 27 March 2017 magnetic storm: SuperDARN-Arase conjunction//Geophys. Res. Lett. 2018. V. 45, iss. 18. P. 9441-9449

- DOI: 10.1029/2018GL079777

- James M.K., Yeoman T.K., Mager P.N., Klimushkin D.Y. The spatio-temporal characteristics of ULF waves driven by substorm injected particles//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2013. V. 118. P. 1737-1749

- DOI: 10.1002/jgra.50131

- Klimushkin D.Yu., Mager P.N., Glassmeier K.-H. Toroidal and poloidal Alfven waves with arbitrary azimuthal wave numbers in a finite pressure plasma in the Earth’s magnetosphere//Ann. Geophys. 2004. V. 22, iss. 1. P. 267-288

- DOI: 10.5194/angeo-22-267-2004

- Le G., Chi P.J., Strangeway R.J., Slavin J.A. Observations of a unique type of ULF wave by low-altitude Space Technology 5 satellites//J. Geophys. Res. 2011. V. 116, A08203

- DOI: 10.1029/2011JA016574

- Mager P.N., Klimushkin D.Yu., Ivchenko N. On the equatorward phase propagation of high-m ULF pulsations observed by radars//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2009. V. 71, iss. 16. P. 1677-1680

- DOI: 10.1016/j.jastp.2008.09.001

- Mathews J.T., Mann I.R., Rae I.J., Moen J. Multi-instrument observations of ULF wave-driven discrete auroral arcs propagating sunward and equatorward from the poleward boundary of the duskside auroral oval//Phys. Plasmas. 2004. V. 11. P. 1250-1259

- DOI: 10.1063/1.1647137

- Mazur V.A., Chuiko D.A. Kelvin-Helmholtz instability on the magnetopause, magnetohydrodynamic waveguide in the outer magnetosphere, and Alfvén resonance deep in the magnetosphere//Plasma Physics Rep. 2013. V. 39, N 6. P. 488-503

- DOI: 10.1134/S1063780X13060068

- Mazur V.A., Chuiko D.A. Energy flux in 2-D MHD waveguide in the outer magnetosphere//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2017. V. 122. P. 1946-1959

- DOI: 10.1002/2016JA023632

- Rae I.J., Murphy K.R., Watt C.E.J., et al. Field line resonances as a trigger and a tracer for substorm onset//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2014. V. 119. P. 5343-5363. 10.1002/20 13JA018889

- DOI: :10.1002/2013JA018889

- Southwood D.J. Some features of field line resonances in the magnetosphere//Planet. Space Sci. 1974. V. 22, iss. 3. P. 483-491

- DOI: 10.1016/0032-0633(74)90078-6

- Takahashi K., Lopez R.E., McEntire R.W., et al. An eastward propagating compressional Pc5 wave observed by AMPTE/CCE in the postmidnight sector//J. Geophys. Res. 1987. V. 92, iss. A12. P. 13472-13484

- DOI: 10.1029/JA092iA12p13472

- Tian M., Yeoman T., Lester M., Jones T. Statistics of Pc5 pulsation events observed by SABRE//Planet. Space Sci. 1991. V. 39, iss. 9. P. 1239-1247

- DOI: 10.1016/0032-0633(91)90037-B

- Yeoman T., Tian M., Lester M., Jones T. A study of Pc5 hydromagnetic waves with equatorward phase propagation//Planet. Space Sci. 1992. V. 40, iss. 6. P. 797-810. 10.1016/0032-0633(92)90108-Z

- DOI: :10.1016/0032-0633

- Yeoman T.K., Wright D.M., Chapman P.J., Stockton-Chalk A.B. High-latitude observations of ULF waves with large azimuthal wavenumbers//J. Geophys. Res. 2000. V. 105, iss. A3. P. 5453-5462

- DOI: 10.1029/1999JA005081

- Yeoman T.K., James M., Mager P.N., Klimushkin D.Y. SuperDARN observations of high-m ULF waves with curved phase fronts and their interpretation in terms of transverse resonator theory//J. Geophys. Res. 2012. V. 117, A06231

- DOI: 10.1029/2012JA017668

- Walker A.D.M., Greenwald R.A., Stuart W.F., Green C.A. STARE auroral radar observations of Pc 5 geomagnetic pulsations//J. Geophys. Res. 1979. V. 84, iss. A7. P. 3373-3388

- DOI: 10.1029/JA084iA07p03373

- Zolotukhina N.A., Mager P.N., Klimushkin D.Yu. Pc5 waves generated by substorm injection: a case study//Ann. Geophys. 2008. V. 26. P. 2053-2059

- DOI: 10.5194/angeo-26-2053-2008

- Zong Q., Rankin R., Zhou X. The interaction of ultra-low-frequency Pc3-5 waves with charged particles in Earth’s magnetosphere//Rev. Mod. Plasma Phys. 2017 V. 1, 10

- DOI: 10.1007/s41614-017-0011-4

- URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp (дата обращения 9 ноября 2018 г.).

- URL: http://omniweb.gsfc.nasa.gov (дата обращения 9 ноября 2018 г.).

- URL: http://iszf.irk.ru (дата обращения 9 ноября 2018 г.).

- URL: http://cdaweb.gsfc.nasa.gov (дата обращения 9 ноября 2018 г.).