Наблюдения за экспериментальными площадками по расщеплению камня

Автор: Волков П.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Вопросы методики и организации исследований

Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521271

IDR: 14521271

Текст статьи Наблюдения за экспериментальными площадками по расщеплению камня

За последние годы по программе экспериментальных исследований, на базе археологических экспедиций на Алтае, Дальнем Востоке и на севере Западной Сибири проводились наблюдение за распространением артефактов на рабочих площадках по первичному расщеплению камня. В числе задач исследования стояло и выделение особенности планиграфии распространения артефактов в зависимости практического опыта операторов.

В настоящей предварительной публикации отображены работы на семи специально оборудованных экспериментальных площадках, которые представляли собой очищенные от растительности квадратные участки почвы с размерами от 1,5х1,5 м. до 1,7х1,7 м. В качестве инструментов для расщепления использовались два вида каменных отбойников (тяжелый и легкий), «орудие В» (предназначенное для удаления «карнизов»), в некоторых случаях применялись вспомогательные отбойники из рога лося и оленя. Использованными материалами для расщепления были, в основном, эффузивными, дайковыми и осадочными породами (песчаники и алевролиты), роговиками.

Перед операторами ставилось две задачи. Первая – проба/отбраковка сырья. Вторая задача – изготовление пренуклеуса. В процессе расщепле-ния/отбраковки удалялось 50-70% первоначального объема сырьевого блока. Системных снятий производилось от 30 до 80 (в зависимости от первоначальной формы, объема, качества сырья и опыта оператора).

После работ по расщеплению камня было произведено наблюдение за расположением различных видов артефактов на экспериментальных участках, выявление закономерностей их относительного взаиморасположения и общего распространения по площади.

Сравнительный анализ позволил, в частности, разделить семь площадок на две группы:

-

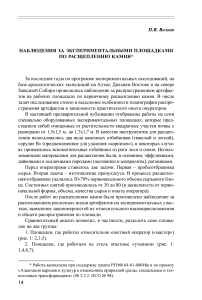

1. Площадки, где работал относительно опытный оператор («мастер») (рис. 1: 2,3,5).

-

2. Площадки, где работали не столь опытные «ученики» (рис. 1: 1,4,6,7).

Рис. 1.

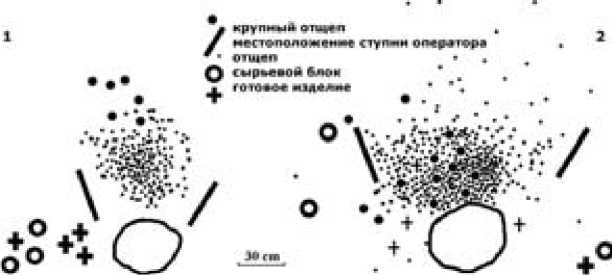

На основе совокупного анализа данных и ряда других экспериментов были выделены следующие схематические планиграфические признаки типичной «площадки мастера» (рис 2: 1):

-

1. сравнительная компактность основной линзы скопления отходов производства;

-

2. дислокация наиболее крупные снятия на относительном удалении от местоположения ступней оператора;

-

3. организация рабочего пространства (местоположение инструментария, сырья и готовых изделий) эргономична и упорядочена;

-

4. отбракованные снятия сконцентрированы в центре основной линзы скопления отходов.

В числе схематических признаков типичной «площадки ученика» (рис. 2: 2) можно перечислить следующее:

-

1. сравнительная рассеянность основной линзы скопления отходов расщепления;

-

2. концентрация крупных снятий производилась в непосредственной близости к сидению оператора (несоблюдение техники безопасности);

-

3. рабочее пространство площадки организовано не всегда логично;

-

4. отбракованные снятия не составляют компактной по концентрации группы артефактов.

Рис. 2.

Можно уверенно предположить, что главным отличительным признаком рабочих площадок «мастера», в первую очередь, является именно компактность основной линзы скопления отходов расщепления. Опытный оператор всегда заметно более точно рассчитывает силу удара отбойником, что не приводило к рассеиванию снятий на широких площадях. Косвенными свидетельствами можно считать оптимальную организацию рабочего пространства (его эргономичность) и признаки обязательного соблюдение оператором основ техники безопасности. Перечисленные признаки, как показал опыт многолетних наблюдений, являются стабильными.

Использование экспериментального метода в исследованиях по планиграфии рабочих площадок представляется перспективным. Особым направлением дальнейших исследований может стать корреляция технологического и планиграфического анализа археологических и экспериментальных материалов. Полученные результаты исследований могут быть использованы при выделении рабочих зон археологических памятников, при интерпретации планиграфических ситуаций и при реконструкции условий обитания человека и его производственной активности в древности. Более того, выделение из материалов археологических коллекций серий артефактов отображающих результаты деятельности наиболее опытной группы операторов будет способствовать более объективному и аргументированному выделению наиболее характерных результатов работы и признаков использования той или иной технологии обработки камня на каждом из изучаемых археологических объектов.