Начётчики старой веры: историко-культурный аспект

Автор: Маслова Юлия Валерьевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 3-4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена такому явлению русской религиозной истории и культуры как начётничество. Автор уделяет внимание раскрытию понятия «начётничества» у историков, писателей и старообрядцев. Акцент сделан на качествах старообрядческого начетчика: начитанности, способности к полемике и проповеди. В работе показана неоднозначность понятия, трансформация представлений о начётничестве в русской истории и культуре.

Старая вера, старообрядцы, начётчик, начитанность, полемика, цитирование, проповедь, миссионер

Короткий адрес: https://sciup.org/170174071

IDR: 170174071

Текст научной статьи Начётчики старой веры: историко-культурный аспект

Среди известных древнерусских начётчиков был святитель Геннадий Новгородский, составитель и редактор первой славянской Библии, и святитель Макарий, митрополит Московский, составивший Великие Четьи Минеи. Историк С. М. Соловьёв начётчиком-самоучкой называл Ивана Грозного, в отличие от его оппонента Андрея Курбского. Последний учился у Максима Грека, а потому имел «другие понятия о риторстве и словесной премудрости» 2. Начётчиком был вождь староверов протопоп Аввакум — один из самых начитанных людей своего времени. После церковного раскола XVII в. институт начётничества сохранился лишь у последователей старой веры.

В дореволюционной России не только дворяне и духовенство приобщались к чтению, но купцы и крестьяне. Речь в данной статье пойдёт о той части русского народа, которую в XVII– XIX вв. именовали «раскольниками», а после указ а 1905 г. о веротер пимости стали называть

«старообрядцами» 3. Любовь староверов к книге сегодня общеизвестна. В их среде начётчики — своеобразная элита, которая, наряду с попечителями и духовенством (в поповской ветви), составляла основную движущую силу староверия. В условиях противодействия властей открытому богослужению и проповеди старообрядческого священства, особое значение для старой веры приобрели Всероссийские съезды старообрядцев, где ведущую роль играли влиятельные купцы и начётчики.

Старообрядцы считают, что звание начётчика может носить не просто начитанный человек, а только тот, кто запоминает книги наизусть, умеет их правильно толковать и к месту цитировать: «Под старообрядческим начётничеством,— пишет духовный наставник Невской Поморской общины В. В. Шамарин,— следует понимать основательное, порой дословное знание апологетической литературы, в первую очередь, традиционной дониконовской книжности, свободное цитирование по обсуждаемым вопросам» 4. Цитирование духовных книг является выражением традиционного для средневековья преклонения перед авторитетом писателя — автора книги. По негласному этикету старообрядческих прений о вере, цитирующий должен был говорить не только по памяти, но раскрыв необходимую книгу на определённом месте. Так, даже слепой начётчик А. Коновалов, державший в памяти целую «библиотеку», приводил на прения своего ученика, открывавшего нужные книги и читавшего вслух цитату, приводимую Коноваловым 5.

Староверы являются носителями традиционалистского мышления. Книга для такого типа мышления не источник знаний, а духовное лекарство. По словам А. М. Панченко, человек, читающий духовные книги, становится причастным вечной истине. Однако важен не только процесс чтения. «Его обязанность — делиться с другими, потому что человек не вправе претендовать на владение истиной» 6. По средневековым понятиям, человек и книга представляли своеобразное «двуединство», «при этом книга стояла выше, нежели человек» 7. Отсюда следует вывод: не книга была инструментом в руках начётчика, а начётчик орудием Божьим, тем инструментом, который с помощью книги врачевал души «болевших» неправой верой. Таково, в понимании староверов, апостольское служение каждого христианина.

Атмосфера духовной борьбы приверженцев «древлего благочестия» с господствующей церковью, и борьбы согласий старообрядчества между собой, была умственно-напряжённой. Недаром Н. И. Костомаров отмечает развившуюся в среде староверов «страсть к диспутам». Постоянно проходившие «соборы или съезды и сходки» заставляли их съезжаться издалека: «тут мудрецы, начётчики и остроумцы щеголяли своей находчивостью, ловкостью, учёностью, красноречием» 8. М. Е. Салтыков-Щедрин, в силу службы чиновником особых поручений при МВД, сталкивался со старообрядцами. В рассказе «Мелочи жизни» он утверждал: «Старообрядцы — это цвет русского простолюдья. Они трудолюбивы, предприимчивы, трезвы, живут союзно, и, что всего важнее, имеют замечательную способность к пропаганде» 9. Иначе описывает староверов Ф. М. Достоевский: «сильно развитой народ, хитрые мужики, чрезвычайные начётчики и буквоеды и по-своему сильные диалектики; народ надменный, заносчивый, лукавый и нетерпимый в высочайшей степени» 10. Столь полярные характеристики сходятся в одном — оба писателя признают незаурядную способность староверов к полемике.

В словаре В. И. Даля слово «начётчик» определяется не как полемист, а как «церковный чтец, особ. из прихожан. Грамотей, промышляющий по деревням обучением грамоте» 11. Конечно, начётчик мог стать учителем — это один из аспектов его «служения». Ситуация, когда невозможно было получить систематическое образование в государственных гимназиях и университетах, ставила староверов в особые условия: они поневоле делались самоучками и учили других. Это не значит, что старообрядцы не предпринимали попыток учредить свои школы. Например, известна школа Выго-Лексинского общежительства, учившая грамоте староверов «по деревням». Но для XVIII–XIX вв. такого типа школа скорее исключение из правил. Учителя старообрядческих школ должны были опасаться преследования со стороны полиции, т.к. их деятельность приравнивалась к «распространению раскола» и «совращению из православия».

Идеологическими противниками начётчиков выступали миссионеры синодальной церкви. В отличие от староверов, до 1905 г. не имевших духовных учебных заведений, они специально готовились церковью для ведения полемики с иноверными, в том числе старообрядцами. Со стороны господствующей церкви на диспуты приходили не только обученные полемике миссионеры. Иногда против начётчиков выступали бывшие старообрядцы, перешедшие в православную церковь. Наряду с этим, старообрядцы учились полемике по учебникам риторики, изучавшимся в среде миссионеров 12. Отсюда некоторая схожесть (но не тождество) полемических приёмов обеих сторон.

Помимо защиты веры и обучения грамоте, звание начётчика предполагало способность к проповеди. Ф. И. Масленников даёт такое определение: «Начётчик — это человек, глубоко преданный своей религии, прекрасный знаток учения своего упования (старообрядческого согласия. — Ю.М.), неутомимый проповедник, стойкий борец за свои убеждения, готовый пожертвовать за них своею жизнью, если это потребуется» 13. Однако открытая проповедь старообрядцам, как уже говорилось, долгое время была запрещена. В 1905–1914 гг. разгорелись дебаты по поводу думского законопроекта о старообрядческих общинах. Речь шла и о разрешении старообрядцам открыто проповедовать старую веру 14. Свобода проповеди должна была стать естественным дополнением к принятой уже свободе совести, предохраняя староверов от произвола администрации 15.

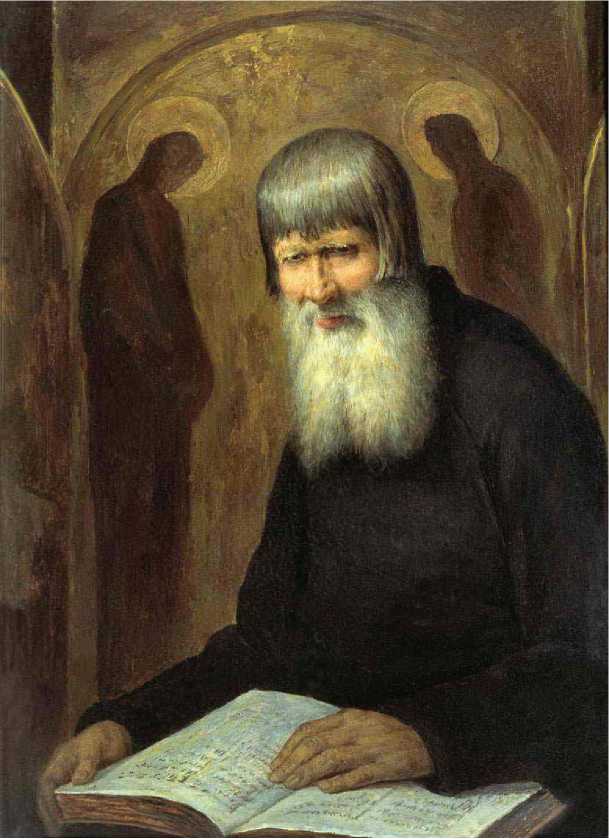

В связи с этим интересно свидетельство оперного певца В. П. Шкафера, оставившего свои воспоминания. В них, в частности, говорится о подготовке оперы «Хованщина». По предложению С. И. Мамонтова молодые режиссёры и некоторые артисты театра, дабы проникнуться духом старой веры, пошли в село Преображенское. На Преображенском кладбище располагались беспоповцы и единоверческий храм, куда они и вошли. Шкафер описывает «типичные фигуры и лица», которые

Боткин М.П. Старовер. 1877 г.

ассоциируются у пришедших с не- стеровскими персонажами. Артистам видится «Постриг», «В скиту», «начётчицы и начётчики, в длинных, до полу кафтанах». «Вот они и есть эти люди, религиозные фанатики, они ещё живы, в них не погасла глубокая вера в свои догматы. Какие лица!» 16 — восклицает автор. К артистам подошёл старик-сторож, который заговорил с ними о старой вере, о том, что в религиозных спорах они, старообрядцы, «никогда не были биты и что их вера правильней, за то-де их и гонят, и преследуют». «Диспуты эти,— замечает мемуарист, — тогда действительно происходили, а преследованию старообрядцы подвергались неоднократно, и храмы их опечатывались велением полицейских властей. В словах старика была та правда, за которую он крепко стоял и которой стойко держался» 17. Мнение В. П. Шкафе-ра ценно тем, что певец знал те места, о которых писал. Он родился в семье помощника лекаря Московской психиатрической Преображенской больницы, находившейся недалеко от старообрядческого Преображенского кладбища.

Симптоматично, что у Андрея Белого термин «начётчик» плавно перетекает из религиозной сферы в область русской философии. В воспоминаниях поэт говорит, что его отец одно время был «начётчиком позитивистов», а он сам «ходил в начётчиках В. Соловьёва» 18. «Начётчик» у Белого — это начитанность. Термин в устах поэта нейтрален. В староверской среде понятие «начётничество» обладало позитивным значением. Для миссионеров оно имело явно негативный характер, понималось как «приверженность мёртвой букве». Это свидетельствует о сосуществовании в отечественной культуре двух параллельных, принципиально разных религиозных мировоззрений и методов работы с книгой и словом 19. Со временем двойственная оценка начётничества полностью утрачивает положительный смысл, став однозначно негативным символом в русской культуре. Слово «начётничество» начинает выступать общим понятием формального отношения к тексту и устной речи, излишнего догматизма 20. Парадокс заключается в том, что обязательное цитирование классиков марксизма-ленинизма в советское время — это ни что иное, как вульгаризированный метод цитирования святых отцов, употребляемый у начётчиков староверия, востребованный в новой культурной реальности советского государства.

Список литературы Начётчики старой веры: историко-культурный аспект

- Ключевский В. О. Очерки и речи: второй сборник статей В. Ключевского. М., 1913. С. 250.

- Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. СПб., 1896. С. 505.

- Маслова Ю. В. Начётничество как понятие//Историко-краеведческие и мемориальные музеи: история и перспективы развития. Тезисы докладов на науч.-практ. конф. Москва, 1 декабря 1999 г. М., 2000. С. 30-32.

- Кожурин К. Я. Культура русского старообрядчества XVII-XX вв. Ч. II. Учебное пособие. СПб., 2010. С. 75.

- Старообрядчество: иллюстрированная энциклопедия. М., 2005. С. 113.

- Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры. М., 1996. Том III (XVII — начало XVIII века). С. 206.

- Там же. С. 207.

- Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования Николая Костомарова. СПб., 1872. Т. 12. С. 404.

- Салтыков-Щедрин М. Е. Мелочи жизни // Собрание сочинений в десяти томах. М., 1988. Т. IX. С. 67.

- Достоевский Ф. М. Записки из Мёртвого дома // Собрание сочинений в двенадцати томах. М., 1982. Т. III. С. 41.

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.-М., 1905. Том II. С. 1295.

- См.: Понырко Н. В. Учебники риторики на Выгу // ТОДРЛ. Т. XXXVI. Л., 1981.

- Масленников Ф. И. О значении начётчиков // Старообрядческий вестник. 1905. № 9. С. 598.

- Шкафер В. П. Сорок лет на сцене русской оперы. Воспоминания. 1890-1930 гг. Л., 1936. С. 153.

- Там же. С. 153-154.

- Белый А. Н. На рубеже двух столетий. М.-Л., 1931. С. 364.

- Киселёва М. С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учёности. М., 2011.

- Известен сборник В. И. Ленина с характерным названием: «Против догматизма и начётничества».