Национально-культурные автономии в современной России: проблемы представительства и эффективности

Автор: Калашников Константин Николаевич

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальное развитие территорий

Статья в выпуске: 3 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальным вопросам деятельности национально-культурных автономий как субъектов гражданского общества, на которые возложены особые ожидания в сохранении и реализации социально-культурного потенциала в современной России. Цель - проанализировать организационно-правовые аспекты, проблемы и перспективы развития национально-культурных автономий (НКА) в контексте сохранения культурного многообразия страны. Опираясь на данные Министерства юстиции РФ и экспертные оценки, автор рассматривает тенденции развития национально-культурных автономий в течение периода действия Федерального закона от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», а также недостатки, пробелы и противоречия в законодательной базе деятельности национально-культурных автономий в современных российских условиях. Отмечается высокий уровень ликвидации ранее созданных НКА, что объясняется, помимо прочего, неоправданностью ожиданий, с которыми связываются возможности этих общественных объединений. Сделан вывод о том, что роль и место национальных автономий в реализации социально-культурного потенциала народов России нельзя считать абсолютными, скорее, им отведена одна из второстепенных ролей. Однако нельзя игнорировать значение НКА как важного формата сохранения и приумножения культурно-этнического многообразия России. Отмечены недостатки и ограниченная функциональность способов финансирования деятельности национально-культурных автономий. В частности, закрепившийся приоритет грантовой поддержки наносит ущерб последовательной реализации функций организаций, препятствует систематическому развитию программ. Прикладная значимость статьи заключается в критическом анализе ряда изъянов в понимании деятельности национально-культурных автономий, что должно отразиться на принятии управленческих решений при реализации социальной, культурной и национальной политики.

Национально-культурная автономия, гражданское общество, национально-культурное разнообразие, социально-культурный потенциал, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/147225406

IDR: 147225406 | УДК: 314.9 | DOI: 10.15838/tdi.2020.3.53.4

Текст научной статьи Национально-культурные автономии в современной России: проблемы представительства и эффективности

Национально-культурная автономия – довольно противоречивый формат общественной активности граждан, живущих на территории современной России и относящих себя к конкретным народам (национальностям, этническим общностям). И проблема здесь кроется не в самой идее, а в характере ее реализации. С одной стороны, роль подобных объединений в стране со сложным этническим составом, какой безусловно является Российская Федерация, трудно подвергать сомнению [1; 2]. Существует как минимум три основания, актуализирующие проблемы сохранения социально-культурного потенциала в современной России. Во-первых, естественное стремление народов и этнических групп к самоидентификации, особенно в сфере культуры – языка, литературы, народного творчества, и поиск форм и способов сохранения идентичности. Во-вторых, в соответствии со сложившимся административно-территориальным устройством далеко не все населяющие Россию коренные народы имеют национально-территориальные образования (только 26), и в связи с намечающейся тенденцией укрупнения субъектов Федерации их число будет сокращаться. При этом значительное количество представителей так называемых «титульных наций» проживает за пределами территориальных автономий, вне границ своих национальных республик. В-третьих, история создания советского и российского государства, формирование его внешних границ, союзническая политика оказали большое воздействие на этнический состав населения, породив целый комплекс острых и сложно разрешимых противоречий. Кро- ме того, склонность и способность граждан к объединению в целях решения общих насущных проблем – это важнейшее условие успеха в современном мире и признак развитого гражданского общества [3]. Представители различных социальных и этнических групп также нуждаются в объединении конструктивных усилий для выживания и отстаивания собственных прав и интересов в условиях многонационального государства2.

С другой стороны, целый ряд нормативно-правовых и организационно-экономических препятствий, возникающих на пути формирования и работы национально-культурных автономий, заставляет задуматься над их ролью и эффективностью в деле сохранения идентичности этнических групп и укрепления межнационального диалога [4; 5]. Так, в отличие от других форм реализации права народа на самоопределение, национально-культурная автономия предполагает исключительно его культурный аспект [6–8]. Однако и эти возможности получают весьма разнородные оценки специалистов. Диапазон экспертных мнений и отзывов о значении национально-культурной автономии в российском обществе простирается от почти восторженных, наделяющих НКА спасительной ролью, до унизительных. Из последних стоит упомянуть заметку дагестанского журналиста А. Саркарова, где автор, во многом верно подмечая ограничения в возможностях национально-культурных автономий, называет их «суррогатом», «фикцией» и «жалким зрелищем»3. Однако накопленный массив взвешенных аналитических работ по состоянию и развитию института национально-культурной автономии в России, заполняющий пространство между двумя обозначенными крайностями, как правило, фиксирует внушительный разрыв между возложенными на НКА ожиданиями и фактическими результатами их деятельности.

Развитию научной дискуссии в вопросах качества и эффективности организационноправовых основ деятельности национально-культурных автономий в современной России посвящена и наша статья. Многие из этих тем уже были освещены рядом ведущих экспертов в печати и интернет-источниках, однако самые принципиальные из них по-прежнему остаются открытыми. Обозначим их в виде задач предстоящей работы.

-

1. Очертить нормативные и функциональные границы «целевой аудитории» закона «О национально-культурных автономиях». Признаем, ответ на вопрос, интересы каких этнических групп он призван защищать, менее очевиден, чем может показаться.

-

2. Проанализировать нынешнее состояние и динамику развития национальнокультурных автономий в России. Так, особый интерес представляют показатели «выживаемости» национально-культурных автономий, особенности их пространственного размещения, а также наличие различных этнических групп в их составе. Нами предпринята попытка исследовать развитие автономий в разрезе трех ключевых категорий этнических групп: народы РФ в современных границах (малочисленные коренные народы и народы национальных республик), представители народов ближнего и дальнего зарубежья.

-

3. Сопоставить функции и возможности, приписанные национально-культурным автономиям действующим законодательством, и их фактический организационно-экономический потенциал. Действительно, способны ли организации, хотя бы в предполагаемом оптимистичном варианте развития событий, принять на себя столь широкий набор социально-культурных компетенций?

В статье речь пойдет именно об этих аспектах деятельности НКА, что позволит оценить, хотя бы потенциально, в перспек- тиве, их место и роль в сбережении и приумножении социально-культурного потенциала России. Информационной базой работы послужил государственный реестр национально-культурных автономий РФ, формализуемый и контролируемый Министерством юстиции РФ. В тексте будут использованы следующие аббревиатуры: НКА – национально-культурная автономия, ФНКА – федеральная национальнокультурная автономия, РНКА – региональная национально-культурная автономия, МНКА – местная национально-культурная автономия.

1. Правовые основы деятельности НКА и проблемы представительства

Правовые основы национально-культурной автономии в Российской Федерации закрепляет Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии». Он формирует институциональные условия взаимодействия государства и общества для защиты национальных интересов граждан Российской Федерации в процессе выбора ими путей и форм своего национально-культурного развития. В тексте закона НКА трактуется как форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

В подобной трактовке термина «национально-культурная автономия» интерес вызывает ряд аспектов. Во-первых, критерии отнесения к категории «национальные меньшинства». Во-вторых, востребован- ность НКА как формы решения актуальных задач национальных общин в России, что выражается в развитии организаций в регионах. В-третьих, степень согласованности столь широкого набора потенциальных видов деятельности, начиная от сохранения примет самобытности и заканчивая помощью мигрантам, с возможностями НКА, особенно небольших организаций местного уровня. Именно эти вопросы мы обозначили в качестве задач исследования.

Странное обстоятельство: в тексте Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2018 года № 703) национально-культурные автономии упоминаются всего дважды. Оба раза – в разделе «21-1. Основные направления государственной национальной политики РФ», где говорится о необходимости создания условий для их активного участия и привлечения их потенциала в решении задач государственной национальной политики и в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве. Нужно сказать, что в обоих случаях НКА представлены как один из институтов гражданского общества, причем в ряду перечислений они упоминаются после межнациональных общественных объединений, которым, судя из контекста, в решении указанных задач государственной национальной политики отдается приоритет. О противоречивости позиции государства в оценке роли национально-культурных автономий говорит очевидное непостоянство в использовании самого этого термина. В первоначальной официальной версии Указа Президента Рос- сийской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» НКА не упоминались, они были внесены в текст документа лишь в редакции Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2018 года № 7034. Однако Ю.И. Ерофеев в одной из статей пишет, что изначально НКА была отведена чуть ли не ведущая роль в реализации государственной национальной политики России5. По его словам, в пункте 8 раздела II (Состояние межэтнических отношений и гражданской солидарности в Российской Федерации) приводилась такая формулировка: «Российская Федерация избрала федерализм и национально-культурную автономию как два пути организации управления и политики интеграции, сохранения многообразия и единства культурного пространства страны». Письменное обращение в рабочую группу при Президенте РФ помогло правильно перенести акценты, в итоге НКА называются лишь как один из помощников в деле сохранения культурного многообразия.

В России существуют самые различные организационные формы национальных объединений: общества, ассоциации, центры, автономии, фонды и т. п. К примеру, в Алтайском крае по состоянию на 2019 год действовало 55 различных национальнокультурных общественных объединений, из них только 20 имели статус региональной национально-культурной автономии, 3 – регионального уровня (казахи, немцы, татары), 17 – местного6. В конце концов, как отмечают некоторые авторитетные комментаторы, закон об НКА не дает практически ничего принципиально нового по сравнению с прочим законодательством. Процитируем А.Г. Осипова: «…есть фундаментальное право на ассоциацию, есть право получать и распространять информацию, есть признаваемое универсальными и региональными инструментами по правам человека право лиц, относящихся к меньшинствам, сохранять, развивать и выражать свою культуру (в том числе и создавать частные школы). Что нового привносит сюда «принцип НКА»? Разумеется, ничего» [9].

Так какой национально-этнической группе адресован «Закон о национальнокультурной автономии»? Еще в исследованиях 2000-х гг. можно было встретить утверждение, что институт национально-культурной автономии ориентирован на все этнические группы, независимо от места и компактности их проживания, но внесенные в него изменения ограничили понятие субъекта правоотношений до «меньшинства» [10; 11]. Однако термин «национальное меньшинство» российское законодательство никак не ограничивает [12]7. Четкого определения национального меньшинства не содержат и международные документы, в частности ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических правах. Нюансы в трактовке и применении терминов «меньшинства», «новые меньшинства» и «коренные народы» завоевывают внимание крупных специалистов по этнографии и политологии [13–15]. Р. Хидайат и Р. Зубаир в своей статье 2013 года перечисляют целый ряд факторов, затрудняющих точную интерпретацию термина «меньшинства»: «…некоторые люди, называемые меньшинством, могут проживать в одной географической зоне, отдельно от остального населения, в то время как другие могут жить рассеянно в разных частях государства. Некоторые меньшинства могут иметь, в той или иной степени, автономию, в то время как другие могут не иметь ее вообще. Некоторые меньшинства могут разделять сильное «чувство солидарности» в сохранении своей особой идентичности, в то время как в других странах у меньшинств это чувство солидарности может быть слабее. Некоторые меньшинства могут жить в одном государстве, в то время как другие могут существовать трансгранично, в более чем одном государстве» (цит. в переводе авт.: К.К.) [16]. Ряд исследователей и международных организаций в качестве критерия отнесения к национальным меньшинствам называет субъективное ощущение. В пункте 32 Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года сказано: «Принадлежность лица к национальному меньшинству является предметом его личного выбора»8. Известны слова Первого комиссара СБСЕ/ОБСЕ по национальным меньшинствам М. ван дер Стула: «…существование меньшинства является вопросом факта, а не определения». Существует и вовсе категоричная точка зрения, когда предлагается избегать самого термина «меньшинство», заменить его более общими: «communities», «communalities», «social groups», «peoples» [17].

Любопытно, что о нерешенности проблемы относительно агрегирования понятия «национальное меньшинство» законодатели говорили именно в контексте реализации закона о НКА, который не оправдал возложенных на него ожиданий. Вспомним давно сказанные слова одного из депутатов, заместителя руководителя аппарата Комитета Госдумы по делам национальностей канд. юрид. наук Ю.Д. Дубровина: «Закон «О национально-культурной автономии» не смог отрегулировать данный вопрос поскольку в нем отсутствует понятие «национальное меньшинство». На практике это приводит к тому, что в некоторых регионах создаются национально-культурные автономии русского населения»9. Проект же закона «О национальных меньшинствах в Российской Федерации» от 20 мая 1998 года и вовсе выносил за рамки понятия «национальные меньшинства» коренные малочисленные народы России10. Видный российский эксперт Т.Я. Хабриева разделяет это условие, поскольку коренные малочисленные народы российского Севера, в отличие от меньшинств, имеют ярко выраженные хозяйственно-бытовые особенности в привязке к конкретной местности (населенному пункту) [18]. Тем более что закон «О национально-культурной автономии» представляет автохтонным народам значительно меньший объем возможностей для этнокультурного развития. Сложная политическая ситуация, митинги поволжских немцев за возвращение им довоенной республиканской автономии и подключение этнонациональных электоральных сил голосовать за Б.Н. Ельцина на президентских выборах 1996 года и т. д. привели к корректировке сути закона и практики его реализации11.

Как будет показано ниже, национальнокультурные автономии все-таки создаются и коренными малочисленными народами, пусть и в меньшей степени. Отчетливо проблему «целевой группы» закона высвечивают экспертные обсуждения, посвященные этой важной сфере общественной жизни. Интересная публичная дискуссия развернулась несколько лет назад вокруг целесообразности создания НКА крымских татар. Речь идет об Общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым» (председатель – Э.А. Умеров). Одна сторона спора приводила доводы о том, что НКА помогает отстаивать интересы коренного народа еще одним законодательно доступным способом. Аргумент другой стороны сводился к тому, что крымские татары не являются меньшинством на территории Республики Крым (напомним, по численности они – третья национальная группа в регионе, уступающая русским и украинцам; удельный вес в структуре населения – 11%), поэтому создание НКА отвлекает представителей этой народности от создания собственного «государства», а их интересы можно отстаивать и силами других общественных организаций, природа которых не ограничена требованиями закона «О национально-культурной автономии»12. Наконец, играют роль и чисто субъективные факторы, среди них – ревность «старожилов» к молодым представителям общины из-за начинаний, на которые, по их мнению, только они имеют право, а также оскорбительность самой формулировки «меньшинство».

К четкому выделению целевой группы закона «О национально-культурной автономии» призывает та же Т.Я. Хабриева. Она утверждает, что, несмотря на очевидные недоработки закона, главные слова в нем все же сказаны: «этническая общность, находящаяся в ситуации национального меньшинства». Рассеянность представителей этнической общности в определенной местности является базовым признаком включения ее в «группу интересов» закона «О национальной автономии» [19]. По этой причине НКА, ошибочно ассоциируясь с потребностями малочисленных народов и даже так называемых «титульных» наций (пусть и в половине национально-территориальных образований «титульный» народ представляет меньшинство населения), не могут выполнять роль блюстителей их интересов. Конечно, будет не лишним возразить, что сами термины «рассеянность» или «разрозненность» не являются строгими и даже формализуемыми, однако позиция эксперта все же не лишена смысла. Существуют и чисто практические, в том числе коммуникационные, сложности представительства в НКА граждан (и других лиц), принадлежащих одному этносу и живущих рассеянно на территории с «чужой» социокультурной средой.

Желательно, чтобы значительная часть этих граждан как минимум знала о существовании НКА, а лучше – активно участвовала в ее деятельности и была лояльна руководству. Есть основания полагать, что, несмотря на ряд прописанных в законодательстве требований и процедур для обеспечения широкого представительства (необходимость проведения учредительной конференции, съезда – для РНКА и ФНКА или учредительного общего собрания, схода – для МНКА, а также анонсирования предстоящего учреждения НКА в местных СМИ), «демократический» принцип в деятельности НКА не всегда выполняется. Об этом в свое время высказался президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, сегодня – и член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Г.Г. Мартенс на одной из конференций, посвященных проблемам НКА: «Мы запрашиваем список членов организации – списка не существует. Тогда просим список членов совета организации – его тоже нет. Задаем вопрос: «От чьего лица вы выступаете?» «Мы выступаем от имени российских немцев Кемеровской или другой области». На каком основании? Где право для такого выступления? У меня сложилось твердое убеждение, что в ряде НКА фактически произошел процесс приватизации НКА отдельными руководителями»13.

В результате внесенных в 2000-е гг. изменений в закон «О национально-культурной автономии» русские не являются его «целевой группой», поскольку составляют большинство населения страны. В таком случае русский народ, в отличие от других народов, живущих на территории РФ, оказывается лишенным формального права на самоорганизацию и автономию14. Вот как комментирует этот закон известный российский политик-националист К.А. Крылов: «Это искусственный запрет, который был протащен по непонятным совершенно причинам. Причем запрет следующий: «Большинству нельзя». А почему нельзя?»15 С одной стороны, подобное ограничение кажется логичным, ведь народ, составляющий абсолютное большинство населения, не нуждается в особом попечении. Однако по ряду критериев, прежде всего по демографическому благополучию, он явно «проигрывает», поэтому имеет все основания для социальной поддержки, реализации активных мер по стимулированию рождаемости. Обращение к НКА как форме укрепления национальной идентичности становится актуальным и на фоне повсеместной и систематической антирусской пропаганды [20]. В ряде субъектов РФ, где удельный вес русского населения крайне мал, создание местных и даже региональных НКА без перспективы ФНКА было бы уместно, но таких организаций не появляется (на каком этапе – инициативы представителей национальной группы или формальной регистрации – этот процесс пробуксовывает, еще предстоит понять).

Нельзя не согласиться и со словами российского аналитика М.Н. Кузнецова: «Как известно, у русских в отличие от десятков народов, проживающих в России в собственных национально-территориальных образованиях, нет своего государства. Ибо Россия пока еще не стала государством русских ни юридически, ни фактически»16. Именно в этом он видит опасность закона об НКА: «Могут ли русские в свете сказанного положиться на государство в деле сохранения и развития русского языка, национальных русских традиций, русской культуры, русской системы образования, русской науки?».

С нашей же стороны будет справедливым задуматься, насколько принципиальны существующие разногласия в определении субъекта права, и попробовать поместить их в контекст базовых приоритетов ценностей, в частности развития гражданского общества, в котором любая национально-этническая группа обладает правом на манифестацию и укрепление собственной культурной идентичности.

Данный раздел статьи был посвящен правовым аспектам деятельности НКА, в следующем будет представлен обзор реальной ситуации с развитием этих организаций в российских регионах.

Развитие НКА в современнойРоссии: ключевые тенденции

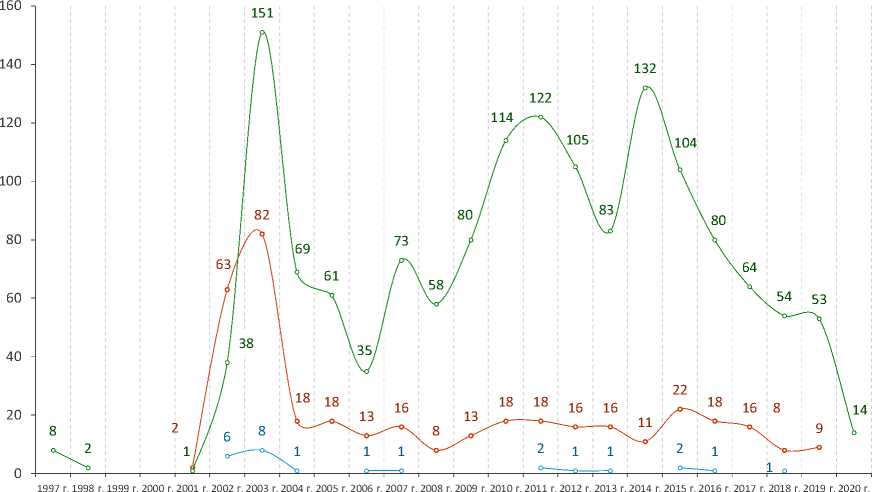

Национально-культурные автономии неоднородны. Это и крупные структуры федерального уровня, каковой является национально-культурная автономия татар, учрежденная еще в 1998 году одной из первых, объединяющая более 40 организаций регионального и местного уровней, в которых участвуют известные политики, деятели науки и культуры, и мелкие, как Тувинская НКА «Бедик сулде» в г. Красноярске. Федеральные организации нередко имеют разветвленную структуру, широкий возрастной состав (так, в «Федеральной еврейской национально-культурной автономии» даже создано «молодежное крыло»), собственные интернет-сайты. По данным Минюста (на момент написания статьи – 28.04.2020), в РФ за период действия закона об НКА было зарегистрировано три межрегиональные национально-культурные автономии (в настоящее время – исключены), 25 общероссийских, или федеральных, 385 – региональных и 1451 – местная. Наибольшая активность в создании НКА в России пришлась на 2003 и 2014 гг. В эти годы было зарегистрировано, соответственно, 151 и 132 новых местных, 82 и 22 региональных НКА, однако в обоих случаях всплеск количества вновь созданных организаций сменялся существенным падением (рис. 1).

Трудно не заметить высокие показатели ликвидации НКА. Все три межрегиональные национально-культурные автономии, зарегистрированные за период действия закона об НКА, уже исключены из госреестра. Лучше ситуация по общероссийским, или федеральным, НКА. Из 25 созданных НКА 20 сохранили статус-кво, 5 были исключены (80% «выживаемости»). Ряд ФНКА, например армяне и украинцы, благополучно восстановились в реестре после исключения. Прекратили работу как минимум 93 из 385 региональных НКА (24%), 596 – из 1451 местных (41%)17. На рис. 2 приведены данные по «выживаемости» НКА в многолетней ретроспективной динамике. Разброс значений 2001 года здесь не слишком показателен, поскольку были созданы лишь две региональные НКА (обе прекратили свое существование) и одна местная (сохранилась). Также не стоит придавать особое значение высоким показателям выживаемости НКА, учрежденных в последние годы, поскольку они еще не успели влиться в общественную жизнь. В целом местные НКА демонстрировали более низкие, по сравнению с РНКА, показатели выживаемости и высокие – ликвидации.

Причины частой и повсеместной ликвидации НКА сложно назвать наверняка. Очевидно, имеют место и формальные нарушения со стороны организаций, это касается ряда местных и региональных НКА (народы Дагестана, тюрки, поволжские немцы, татаро-башкирские, чечено-ингушские организации и т. д.). Однако главной причиной выступает разочарованность активистов в самом формате НКА, разубежденность в его действенности в сохранении культурноэтнического статуса этнических общностей. Особенно это актуально для организаций

--о Общероссийские —о Региональные --о Местные

Рис. 1. Количество ежегодно регистрируемых национально-культурных автономий в РФ по видам, ед.

--о-- Региональные --о-- Местные

Рис. 2. «Выживаемость» НКА

(доля организаций, созданных в текущем году и сохранивших свой официальный статус до даты последнего на момент написания статьи обновления данных, апрель 2020 года), %

местного уровня. В восприятии руководителей организаций ожидаемые эффекты, возможности и перспективы НКА легко перекрываются бременем рутинных процедур по подготовке документации и отчетности перед органами Минюста РФ, налоговыми инспекциями и социальными фондами. Ю.И. Ерофеев считал, что изначально МНКА рассматривались лишь как средство для дальнейшего формирования РНКА и ФНКА, то есть фактически – вывода этнических групп на более высокий уровень гражданской и «политической» активности. После выполнения этой функции местные организации не получали должного внимания, становились «балластом». К тому же многие и не воспринимали их в качестве надежного средства связи с общинами18.

Впрочем, после 2009 года показатели «выживаемости» МНКА стали несколько улучшаться. Для региональных организаций позитивная динамика наметилась в 2010 году, хотя и этот успех можно списать на то, что учредители более «молодых» НКА просто не успели разочароваться в предпринятых инициативах. Трудно привести точные данные по причинам исключения НКА из реестра, однако кое-что можно предполагать. Например, для местной общественной организации «Киргизская национальнокультурная автономия в муниципальном округе Оккервиль Санкт-Петербурга» причина указана прямо в системе Минюста: «исключена по 21.1», то есть из-за неисполнения отчетных обязательств и отсутствия финансовой активности в течение предшествующего года19.

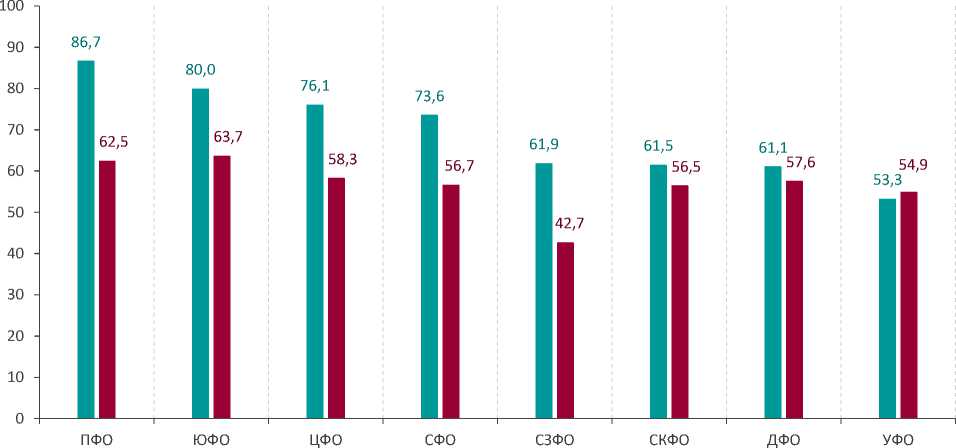

Взглянем на самые простые показатели развития НКА в территориальном измерении. Наибольшее количество НКА организовано в Центральном федеральном округе: 88 региональных и 338 местных (всего 426). Понятно, что значительная часть НКА приходится на г. Москву. Затем по убыванию следуют Приволжский федеральный округ, где за весь период действия закона «О национально-культурной автономии» было зарегистрировано 363 НКА, из них 83 РНКА и 280 МНКА, Сибирский: 293 НКА (53 региональных и 240 местных); Южный:

263 (40 и 223), Северо-Западный: 213 (63 и 150) федеральные округа. Наименьшее количество НКА учреждено в СевероКавказском: 141 (26 региональных и 115 местных) и Дальневосточном: 77 организаций (18 региональных и 59 местных) федеральных округах. Однако введенный выше показатель «выживаемости» НКА говорит о высоком уровне их ликвидации, прежде всего МНКА, в регионах. Сложная ситуация наблюдается в Уральском федеральном округе, где лишь чуть более половины учрежденных РНКА и МНКА продолжают работать. Что касается МНКА, то дела с их активностью во всех других регионах обстоят немногим лучше. Максимальный уровень «выживаемости» (63,7%) демонстрируют МНКА Южного федерального округа, минимальный – МНКА СЗФО, где предпринятые начинания закрепили только 42,7% созданных организаций. В отношении РНКА есть основания сохранять оптимизм. Несмотря на существенные межрегиональные различия, в ряде федеральных округов показатели «выживаемости» все же достигают высоких отметок. Так, лидерами здесь являются Поволжский, где 86,7% РНКА успешно продолжили работу с момента их регистрации, и Южный (80%) федеральные округа (рис. 3).

На примере Северо-Западного федерального округа рассмотрим представительство народов в составе НКА, разделив их как по территориальному критерию (региональные и местные), так и по важному признаку – стране происхождения, что позволит заострить внимание на НКА, созданных народностями РФ (табл.). Сразу отметим, что такое разделение связано с проблемами отнесения и интерпретации. Некоторые этнические группы и народности невозможно однозначно классифицировать в рамках территориальной принадлежности. Евреи,

■ Региональные НКА ■ Местные НКА

Рис. 3. «Выживаемость» НКА (доля организаций, сохранивших официальный статус) по федеральным округам РФ, % от общего числа созданных

как известно, длительное время не имели собственного государства (а цыгане не имеют и сейчас), однако с появлением такового можно формально относить их к представителям дальнего зарубежья. Другой пример – саамы. Территория традиционного проживания этого малочисленного народа в настоящее время входит в состав нескольких суверенных государств, имеющих различные социально-экономические и правовые системы, а также значительно отличающихся законодательством в отношении коренных народов, национальных меньшинств, их языка и культуры, поэтому правильнее воспринимать Россию одной из стран их базовой укорененности. Количественная оценка состава НКА по указанным группам затруднена еще и тем, что ряд организаций восстанавливают регистрацию после исключения из реестра. Однако нам неизвестно, создана ли эта НКА взамен исключенной или учреждена другими субъектами20. Для удобства и однородности оценок было решено прини- мать во внимание все когда-либо созданные организации, приводя данные по общему количеству фактических случаев исключения из реестра Минюста.

Лидерство в численности НКА в рамках СЗФО принадлежит городу федерального значения Санкт-Петербургу, где функционирует 25 НКА разного уровня. Высокие позиции в рейтинге регионов округа по данному показателю занимают Республика Коми (19 НКА) и Калининградская область (13 НКА). В Псковской области функционирует всего одна НКА – Псковская городская общественная организация «Азербайджанская национально-культурная автономия». В обсуждении проблем регионального развития России важна гражданская активность представителей коренных народностей и так называемых «титульных» наций, имеющих свои территориальные автономии, то есть в целом националь-ных/этнических групп, для которых исконное место проживания находится в

Таблица. Национально-культурные автономии Северо-Западного федерального округа: территориальное и этническое представительство (ранжировано по общему количеству НКА в регионе)

Таким образом, несмотря на различные мнения о составе субъектов правоотношений Федерального закона «О национальнокультурной автономии», сохраняются перспективы для вовлечения в процесс «общественного строительства» представителей всего национально-этнического спектра России. Например, из 40 народов (этносов) Севера, Сибири и Дальнего Востока лишь у нескольких имеются национально-культурные автономии в статусе местных (это ненцы, саамы, ханты, эвенки). Возможно, причина этого кроется и в том, что для них в стране приняты соответствующие федеральные нормативно-правовые акты, учитывающие особенности данных коренных малочисленных народов22. Наконец, многие автохтонные народы России фактически являются исчезающими, представлены лицами старших возрастов, часто проживающими в сельской местности и придерживающимися традиционный уклада жизни, что трудно совмещать с какой-либо гражданской активностью, тем более в формате НКА. Создание Красноярской местной общественной организации тувинцев стало возможным преимущественно благодаря тому, что группа молодых тувинцев, переехавших в г. Красноярск, имела желание и силы культивировать традиции «малой родины» в новом месте проживания. Разумеется, ждать подобного энтузиазма от тувинцев-тоджинцев, проживающих в Тоджинском кожууне и занимающихся преимущественно оленеводством, невозможно.

Не случайно в первых рядах учредителей национально-культурных автономий оказались многочисленные, более инициативные, организованные диаспоральные представители стран ближнего и дальнего зарубежья (евреи, немцы, армяне, азербайджанцы, корейцы), а также крепких народностей РФ – это татары сибирского, тюменского, поволжского ареалов расселения. Именно они сформировали НКА федерального уровня, смогли занять места в Консультативном совете по делам национально-культурных ав- тономий при Федеральном агентстве по делам национальностей. В силу этих причин не должно казаться странным и то, что членами данного органа являются представители общероссийских автономий ассирийцев, цыган, немцев, поляков, литовцев, курдов, евреев, азербайджанцев, татар, казахов, армян, белорусов, лезгин, зарегистрированных до 2010 г., а также украинцев, ногайцев и греков, чьи автономии получили официальный статус позже. К тому времени, когда «первопроходцы» несколько разочаровались в привлекательности ФЗ об НКА по причине неоправдавшихся надежд на получение финансовых, материальных преференций и налоговых выгод, началась волна приобщения к новому формату общественной активности со стороны «малых» народов России. После 2010 года появились РНКА и МНКА абазинов, аварцев, алтайцев, афганцев, булгар, вьетнамцев, калмыков, кумыков, коми-пермяков, крымских татар, крымчаков, ненцев, турок-месхетинцев, французов, шорцев, хакасов, эстонцев, эрзян-мошканцев и других народов.

Несмотря на скепсис ряда авторитетных специалистов в сфере деятельности НКА, практический опыт и наличие прецедентов открывают автохтонным народам широкий простор для формирования собственных автономий. Однако факт остается фактом: не только представители малочисленных народов, но и вообще многие этнические общности, живущие на территории России разрозненно, пока остаются вне данной общественной практики. Сегодня, например, не имеют НКА представители коми народа (правда, местная общественная организация национально-культурная автономия родственного им народа, коми-пермяков, существует в г. Сыктывкаре), якутов, карелов, не считая тверских, у которых при 8 ранее исключенных МНКА продолжает оставаться одна РНКА. В целом разброс между количеством этнических групп, живущих в России, и сравнительно малым числом НКА, ведущих свою деятельность в регио- нах страны, позволяет увидеть всю глубину их нереализованного потенциала. Можно было бы списать это на низкую социальную и гражданскую активность, если бы НКА зарекомендовали себя как перспективные и работоспособные структуры. Об этом – в следующем, заключительном разделе статьи.

Организационно-экономические проблемы деятельности

НКА в России

Экономическая, социальная и культурная роль НКА отражается в публикуемых органами власти, прежде всего департаментами культуры, отчетах. Они свидетельствуют о широком участии НКА в реализации социально-культурных проектов и меропри-ятий23. Нередко культурно-массовые, спортивные мероприятия, в первую очередь с этнической окраской, осуществляются и под эгидой самих НКА. Приведем слова лидера Красноярской местной общественной организации Тувинская национально-культурная автономия «Бедик сулде» (Жизненная энергия) О.А. Донгака из личной беседы с ним: «Мы создали автономию с целью сохранения культуры, языка проживающих тувинцев в Красноярске, сложность адаптации и т. д. Но у нас тут нет сложных межнациональных отношений, тем не менее проводим профилактические работы в сфере сохранения межнационального согласия. Совместно с органами власти и с руководством учебных заведений, если это касается студентов. Проводим встречи по профилактике правонарушений и экстремизма со специалистами в этой области». Пожалуй, самая сложная проблема в привитии согражданам ценностей национальной культуры – инфраструктурная. Изначально набор функций НКА широк, он включает в себя и те, которые связаны с развитием отраслевых структур.

Ряд принципиальных поправок, внесенных в 185-ФЗ в 2013 году (от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ – Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3477), предоставляет НКА возможность создавать негосударственные (общественные) учреждения национальной культуры: театры, культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и др.; организовывать творческие союзы, коллективы профессионального и самодеятельного искусства, кружки по изучению национального культурного наследия, достижений национальной культуры; проводить массовые мероприятия в области национальной культуры (фестивали, конкурсы, смотры, выставки), содействовать организации национального краеведения. Более того, расширены возможности по привлечению дополнительных финансовых средств на реализацию этой деятельности. Однако представители НКА всегда могут проявлять гибкость, организуя выездные экскурсии в регионы происхождения, где больше условий для ознакомления с культурным достоянием народа, в том числе и посещения национальных музеев.

Работа НКА нередко становится и предметом критики, даже со стороны самих учредителей организаций. Уже упомянутый выше Г.Г. Мартенс признал, что практическая деятельность многих НКА носит эпизодический характер24. По справедливой оценке С.Р. Дерябиной, деятельность национально-культурных автономий сосредоточена в основном на презентации культурных ценностей, относящихся к своим этническим общностям – это язык, традиции, обычаи, фольклор [21]. Однако проблемой остается организация деятельности по важным аспектам социальной жизни и устройству быта членов общин. Так, показательны и, на наш взгляд, типичны для всех НКА выво- ды, сформулированные в 2014 году в рамках расширенного заседания Совета РНКАТНО с лидерами общественного мнения татарского населения, проживающего на юго-востоке Нижегородской области. В числе прочих проблем была указана, пожалуй, главная: понятие «национальной культуры» и, как следствие, деятельность национально-культурных организаций свелись в основном к сфере художественного самодеятельного творчества, тогда как социальная компонента работы НКА заслуживает большего внимания. А ведь Республика Татарстан – один из немногих субъектов РФ, где деятельность НКА прочно вплетена в ткань государственной политики и управления в области социально-культурного развития. Так, Государственная программа Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2022 годы)» формализует целевые ориентиры по расширению географии НКА татар, а также участию НКА в реализации задач Программы25.

Внушительная часть проектов некоммерческих организаций, получающих гранты и субсидии, лишь демонстрирует возможности традиционной художественной и фольклорной деятельности, даже не претендуя на решение насущных проблем в общественной и экономической сферах [22]. А проблемы эти весьма актуальны. Среди них – отсутствие профессиональных научно-обоснованных программ социально-экономического и инвестиционного развития сельских территорий с компактным проживанием автохтонных народов; дефицит рабочих мест и доходов, бюджетов всех уровней; массовая миграция наиболее активной и продуктивной части общин из сел в крупные города. Их причины также общеизвестны. Это неразвитость механизмов предста- вительства интересов народности в органах федеральной, региональной, муниципальной законодательной и исполнительной власти; недостаточно развитое социальное партнерство между национальными общественными объединениями и предпринимательским сообществом в деле организации и проведения социально значимых мероприятий и проектов. Нередко встречи между представителями власти и национальных общин носят формальный или ритуальный характер, не приводя к существенным и важным договоренностям по злободневным вопросам жизни общин.

Значимая проблема деятельности НКА – ограниченность бюджетов, отсутствие средств на выполнение своих функций [23]. Большинство НКА, особенно местных и вновь созданных, существуют исключительно на членские взносы26. Вместе с тем национально-культурная автономия той или иной национальности имеет право «получать поддержку со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, необходимую для сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) языка и национальной культуры» (ст. 4 «Права национально-культурной автономии»). Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей, глава Совета Федеральной национально-культурной автономии татар И. Гильмутдинов на одном из заседаний говорил о необходимости финансирования НКА хотя бы потому, что они выполняют важные задачи в рамках государственных программ27. Закон устанавливает источники финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией прав НКА. Согласно ему, финансирование должно осуществляться за счет различных средств, в том числе «феде- рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов28. Закон об НКА, однако, не определяет уполномоченные органы, механизмы выделения и распределения, как и критерии установления объемов выделяемых ресурсов, то есть не предусматривает конкретных обязательств государства. В этих целях могут формироваться специальные федеральные, региональные и местные фонды» (ст. 16 «Принципы финансирования национально-культурных автономий»).

Представители НКА помимо собственных средств могут привлекать средства грантов. Однако грантовые фонды, как известно, ориентированы на поддержку кратковременных проектов. Подобный дискретный подход к передаче и освоению денежных средств недостаточно эффективен в развитии учреждений образования и культуры. Обязательства Российской Федерации и ее субъектов по защите прав национальных меньшинств, в том числе и финансовые, должны быть справедливо разделены между ними. На сегодняшний день вопросы, касающиеся оказания финансовой поддержки национально-культурным автономиям, по сути, возложены на органы государственной власти субъекта РФ. В связи с этим федеральные автономии предлагается финансировать за счет федерального бюджета. Такой законопроект о финансировании национально-культурных автономий был внесен в 2020 году и находится на рассмотрении. В Федеральной целевой программе по реализации национальной политики нет отдельной строки о финансировании национальных культурных автономий. Более того, НКА не получают льгот, поскольку формально не относятся к категории социально значимых организаций. Так, со стороны представителей НКА звучат призывы упростить порядок их вхождения в реестр социально значимых организаций, поскольку выпол- нить нынешнее условие, а именно работать в более половине субъектов РФ России, для национально-культурных автономий затруднительно. Однако и средства грантов доступны далеко не всем. Так, из проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, можно назвать проект «Национально-культурные автономии России в развитии межэтнического диалога и гражданского согласия» Общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар» (получил поддержку в 2018 году). На реализацию целей проекта участникам была делегирована сумма 2,4 млн руб. при софинансировании в размере 0,58 млн руб. со стороны заявителей29. Однако проект ориентирован лишь на поддержку НКА татар, при этом задачи проекта преимущественно популяризаторские (издание книги, проведение конференции), а целевая аудитория ограничена руководителями и молодежным активом российских НКА. В действительности в рамках подобных проектов не решается ни одна по-настоящему актуальная проблема жизни представителей народов России. Впрочем, и объемы средств, привлекаемых подобным образом, не дают такой возможности. Достаточно лишь взглянуть на потенциал, который закладывается в НКА законодательно.

Заключение

Большинство экспертов, и последние редакции закона «О национально-культурной автономии» вполне соответствуют этому мнению, признают, что НКА могут создавать исключительно территориально рассеянные этнические группы. Вместе с тем нет никаких, в том числе и озвученных с позиций сложности трактовки базовых понятий, формальных ограничений к тому, чтобы НКА учреждались не только представителями национальных республик, живущих вне их границ, и лицами других национальностей, но и представителями малочисленных народов России. Действительно, фактический состав НКА свидетельствует об этом. С другой стороны, далеко не все из перечисленных групп активно прибегают к этой форме национально-культурного самоопределения.

Какова истинная цель НКА в сохранении культурного многообразия и социальнокультурного потенциала в России? Насколько эффективны действующие на сегодняшний день организации? Ответить на эти вопросы сложно. Общие формулировки наподобие «содействие формированию толерантности», «развитие межнационального диалога» и «укрепление национальной общины», часто употребляемые в уставах НКА, не свидетельствуют ни о чем, кроме благих намерений. Косвенно о недостаточной эффективности НКА говорит узкое представительство народов России в эшелоне НКА, а также высокий уровень ликвидации НКА, особенно местного уровня. В ряде регионов он достигает 50% и более от первоначально зарегистрированных организаций.

Анализ динамики регистрации и исключения из реестра НКА позволяет утверждать, что первоначальный энтузиазм в гражданской активности учредителей НКА сменяется пресыщением, отрезвлением и даже разочарованием: воспроизводить культурные традиции и обычаи своих предков, будь то исполнение национальных песен или приготовление блюд национальной кухни, можно и без признания государственными органами формального статуса. Решение же важных социальных проблем общины требует средств и специальных знаний. Даже наличие харизматичного лидера общины не дает каких-либо принципиальных преимуществ в деле сохранения культурной самобытности. Конечно, можно говорить о недо- статке средств и важности государственной помощи НКА, однако это не является критическим требованием для существования общественных организаций. Идея их существования заключается как раз в единении и стремлении самостоятельно решать актуальные задачи общины. Однако даже функции НКА в области презентации культурных ценностей выполняются поверхностно и эпизодически. Задача сохранения и приумножения традиций и обычаев народов по линии сохранения культурного многообразия страны подменяются формализмом официальных встреч или, напротив, искусственным «маскарадом» и косплеем.

Необходимо сказать и о том, что нецелесообразно искать в деятельности НКА экономическую подоплеку. Задача их – исключительно гуманитарная, стоящая отдельно от соображений экономической целесообразности, хотя и верно то, что НКА являются полноправными субъектами экономической жизни. В уже упомянутой публичной дискуссии о важности НКА звучал довод: если государство не обеспечивает потребности и запросы малого народа, то может ли добиться этого институт гражданского общества? Однако, на наш взгляд, необходимо не спорить о нужности НКА, а решать острые проблемы любыми доступными способами (в связи с этим представляется не таким уже острым вопрос о правомерности участия в создании НКА представителей коренных малочисленных народов РФ). Но все-таки ряд пробелов и упущений в законодательных основах деятельности НКА не теряет своей актуальности, а концептуальное несовершенство самого закона об НКА должно служить действующей власти и общественности уроком, для того чтобы не допускать подобных ошибок в будущем.

Список литературы Национально-культурные автономии в современной России: проблемы представительства и эффективности

- Ярощук Н.З. Нация и национально-культурная автономия в современном обществе // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18: Социология и политология. 2011. № 3. С. 100-114.

- Тощенко Ж.Т. Этнонациональная политика: плюсы и минусы // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. 2002. № 1. С. 5-18.

- Гражданское общество в контексте развития российского социума / В.А. Ильин [и др.] // Российское общество: трансформация в региональном дискурсе (итоги 20-летних измерений). Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. С. 303-392.

- Сомов С. Расширить определение национально-культурной автономии // Рос. юстиция. 2010. № 9. С. 27.

- Трофимов Е.Н. Национально-культурная автономия: от идеи к реализации // Социс. 2008. № 5. C. 91-99.

- Анисимов А.И. Формы реализации права народов на самоопределение в условиях федеративного устройства России // Юрид. исслед. 2018. № 2. С. 27-33. DOI: 10.25136/2409-7136.2018.2.25357. URL: https://nbpublish.com/library_read_article. php?id=25357 (дата обращения 28.04.2020).

- Герасимова О.Е. Национально-культурная автономия как форма самоопределения нации: автореф. дис. ... канд. полит. наук. СПб., 2007. 22 с.

- Осипов А.Г. Национально-культурная автономия. Идеи, решения, институты. СПб.: ЦНСИ, 2004.508 с.

- Осипов А.Г. Национально-культурная автономия в России: идея и реализация // Этнокультурное многообразие - потенциал развития общества в странах Центральной Азии (практика, концепции, модели, перспективы): мат-лы междунар. семинара / под ред. Н. Багдасаровой, М. Глушковой, Н. Асылбековой. Бишкек, 2004. С. 151-184.

- Штралер О.Ф. Национально-культурная автономия в Российской Федерации: опыт, проблемы развития (на примере Республики Коми): автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2003. 23 с.

- Асуханов Ю.У. Институт национально-культурной автономии в Российской Федерации: политико-правовые аспекты становления и развития: автореф. дис. . канд. полит. наук. М., 2005. 28 с.

- Смирнова Т.М. Национально-культурная автономия: теория, практика и тенденции // Соц. проблемы. 2010. № 7. С. 28-29.

- Kugelmann D. The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respecting Cultural Diversity. Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 2007, vol. 11, iss. 1, pp. 233-263. DOI: https://doi.org/10.1163/18757413-90000007

- Gosart U. Indigenous Peoples: Attempts to Define. In: Biomapping Indigenous Peoples: Towards an Understanding of the Issue. Rodopi, Amsterdam & New York, 2012. Pp. 87-116. DOI: 10.13140/2.1.5065.3125

- Hidayat R., Zubair M. Development of Minorities' Rights and Critical Analysis of Contemporary Comparative International Human Rights Law for their Protection. International Research Journal of Social Sciences, 2013, vol. 2 (7), pp. 53-58.

- Smihula D. National minorities in the law of the EC/EU. Romanian Journal of European Affairs, 2008, vol. 8, no. 3, pp. 51-82.

- Petricusic A. The Rights of Minorities in International Law: Tracing Developments in Normative Arrangements of International Organizations. Journal of Politics and Low, 2016, vol. 9, no. 6, pp. 15-19.

- Хабриева Т.Я. Избранные труды: в 10 т. Т. 3. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. Современные проблемы самоопределения этносов: сравнительно-правовое исследование. М., 2018. 496 с.

- Романова Т.О. Национально-культурные автономии: создание, государственная регистрация, правовая основа деятельности // Некоммерческие организации в России. 2013. № 2. URL: http://www.nkor.ru/articles/2013/2/6261.html (дата обращения 28.04.2020).

- Крылов К. Кто такие русские? // Вопросы национализма. 2013. № 4 (16). С. 19-39.

- Дерябина С.Р. Национально-культурная автономия как форма этнической самоорганизации: законодательные основы и практика Оренбургской области // Вестн. ОГУ. 2012. № 5 (141). С. 171-175.

- Цымбалова А.Е. Деятельность национально-культурных автономий Нижегородской области. Н. Новгород: Нижегород. госун-т, 2016. 40 с.

- Аккиева С.И., Сампиев И.М. Национально-культурные автономии в республиках Северного Кавказа // «Белые пятна» российской и мировой истории. 2015. № 4-5. С. 9-22.