Национальные проекты и регулирование гражданско-правовых отношений в России

Автор: Орлов С.В.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Актуальная проблема

Статья в выпуске: 6 (57), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151476

IDR: 170151476

Текст статьи Национальные проекты и регулирование гражданско-правовых отношений в России

С.В. Орлов председатель Комиссии Московской городской Думы по городскому хозяйству и жилищной политике, президент Фонда системного анализа и социальноэкономического проектирования, кандидат экономических наук

В настоящее время широко обсуждаются национальные проекты, предложенные Президентом Российской Федерации. В связи с этим усилия законодательной и исполнительной властей всех уровней направлены на поиски путей реализации этих проектов. Однако существующие серьезные институциональные препятствия, заложенные в неэффективном правовом регулировании социально-экономических и в первую очередь имущественных отношений, тормозят этот процесс.

Правовое регулирование имущественных отношений играет исключительно важную роль для развития национального общественного воспроизводства в рыночных условиях, ведь они являются основой формирования производственных отношений между хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности. Все дефекты первых проявляются многократно умноженные в искажении последних, так как имущественные отношения координируют деятельность всех участников общественного воспроизводства при производстве и потреблении благ. Одним из наиболее важных направлений в этой области является регулирование имущественных отношений, связанное с объектами недвижимости, поскольку они составляют фундамент всей хозяйственной деятельности, главный основной капитал в производстве и основу жизнедеятельности домашних хозяйств.

Важность эффективного регулирования имущественных отношений постоянно декларируется различными представителями законодательной и исполнительной властей, однако дальше деклараций дело не идет. В результате нормативная база и сам оборот недвижимости находятся практически в зачаточном состоянии. Именно низкий качественный уровень этой нормативной базы в современной России способен провалить реформу местного самоуправления, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, а также многие другие благие начинания власти. Поясним эти утверждения на нескольких примерах.

Пример 1. Формирование кондоминиумов

В странах с развитой рыночной экономикой кондоминиумы и другие объединения собственников жилья являются основой организации содержания не только непосредственно нежилых помещений, но и связанной с этими помещениями инфраструктуры. Понимая это, региональные и муниципальные власти крупных городов попытались использовать зарубежную практику создания кондоминиумов для решения проблем содержания и обслуживания жилищного и нежилого фондов России, однако результат оказался плачевным. Так, в Москве за весь период реализации этой программы1, а именно с 1993 года по сей день, общее число созданных кондоминиумов составляет около 2 000 на 40 000 жилых домов, то есть 0,05 процента.

Одна из фундаментальных причин сложившейся ситуации – ошибки, допущенные при массовой приватизации квартир в городах. В развитых странах объектом жилой недвижимости в многоквартирном доме является не только территория самой квартиры, но и связанные с ней права долевой собственности на нежилые площади общего пользования (лестницы, чердаки и т. п.), а также объекты инженерии (трубопроводы, энергосети, телекоммуникации и т. п.). В результате в оборот включается жилое помещение со всеми сопутствующими обременениями, обязательствами и расходами по содержанию инфраструктуры здания.

В России при массовой приватизации жилья не была проведена подготовительная работа по формированию объектов права, в рамках которой необходимо было связать с квартирами долевые права на инфраструктуру зданий. В результате граждане получили права лишь на территорию квартиры. Инфраструктура зданий осталась в государственной или муниципальной собственности, а расходы на ее содержание и ремонт легли на региональные и местные бюджеты. Именно это от части и стало причиной развала жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в части инженерии зданий, поскольку региональные и местные власти по объективным причинам не в состоянии эффективно организовать обслуживание этой части своей собственности, а фактические пользователи этого имущества не имеют на это имущественных прав. Конечный результат – перманентный конфликт между жителями и местными властями по поводу роста платежей за услуги ЖКХ при фактическом отсутствии этих услуг.

Пример 2. Регистрация инфраструктурных объектов недвижимости

Имущественные права на объекты инфраструктуры могут иметь очень сложную структуру. Текущее состояние правового регулирования имущественного оборота объектов этого вида в российском законодательстве таково, что на единый, с техно- логической точки зрения, объект, элементы которого физически не могут быть выделены из него без нарушения способности исполнять свое производственное назначение, может быть оформлено множество имущественных прав. Если распределение имущественных прав на элементы технологически единого объекта и интересы правообладателей не согласуются, то единый объект становится неспособным выполнять свои производственные функции и не приносит своим владельцам выгод. В силу этого у собственников ослабевают координация взаимодействий, ответственность и мотивация инвестирования средств в сбережение и развитие такого объекта инфраструктуры.

Источником указанной проблемы является несовершенство правовых механизмов регистрации объектов недвижимости как объектов права. В части объектов ЖКХ на федеральном уровне не установлены методические требования к порядку формирования и описания объектов инженерии, при соблюдении которых достигалось бы технологическое и имущественное единство основных фондов в отрасли. Методическая основа на региональном и муниципальном уровнях должна быть поддержана соответствующей организацией взаимодействия имущественных органов власти с отраслевыми и подведомственными им государственными унитарными предприятиями (ГУП) и государственными учреждениями (ГУ) в части объектов ЖКХ, находящихся в государственной и муниципальной собственности соответственно. Частные владельцы объектов инженерии должны выстроить организационное обеспечение регистрации этих объектов самостоятельно под надзором представителей власти. Однако региональные и муниципальные власти могут выстроить оптимальную организацию регистрации этих объектов, не дожидаясь разработки методических документов федеральными властями. Тем не менее до настоящего времени этого сделано не было.

Дезорганизация имущественных отношений на объекты инфраструктуры в современной России является одной из фунда- ментальных причин продолжающегося спада в отраслях экономики, связанных с этими объектами. Государственных инвестиций для их развития недостаточно, а притоку частных инвестиций препятствуют высокие инвестиционные риски, вызванные правовым хаосом в имущественных отношениях на средства производства, над которыми надстраиваются и производственные отношения. При этом совокупный инвестиционный потенциал частных инвесторов внутри страны и за рубежом многократно превосходит и потенциал государства, и совокупные потребности в инвестиционных ресурсах этих отраслей.

В своем выступлении на встрече с членами Правительства, руководством Федерального Собрания и членами президиума Государственного совета 5 сентября 2005 года Президент Российской Федерации сказал: «Поручаю Правительству подготовить поправки в законодательство, а региональным властям – предметно заняться демонополизацией ЖКХ, системы общественного транспорта и связи». Демонополизация ЖКХ означает дальнейшую диверсификацию имущественный отношений на средства производства, включая объекты инфраструктуры, что с учетом изложенного означает дальнейшее нарастание хаоса и в производственный отношениях, вызывающих деградацию этой жизненно-важной части национального общественного воспроизводства.

Пример 3. Приватизация жилых домов в сельской местности и дачных строений

Из-за организационной неразберихи в процедурах формирования объекта недвижимости, предваряющего регистрацию прав на него, приватизация жилых домов и дачных построек в сельской местности практически полностью заблокирована.

Проблема обусловлена организационной сложностью государственной системы кадастрового описания единого объекта недвижимости, когда составные элементы описания формируют различные, административно не согласованные организации (кадастровые органы, земельные комите- ты, органы технической инвентаризации и т. п.). При этом законодательного регулирования сроков исполнения этих процедур, правил взаимодействия органов власти и местного самоуправления при выполнении процедур описания объекта, ответственности за несоблюдение этих сроков не существует, а значит, граждане не имеют возможности защитить свои права в судебном порядке.

Однако для всех уже очевидно, что права собственности на эти объекты являются налоговым фундаментом местного самоуправления, развитием которого пытается заниматься государство. Без этого фундамента местное самоуправление не способно активно участвовать в решении социальных проблем, которые фактически находятся в их ведении, а именно жилье, ЖКХ, начальное и среднее образование, первичное звено здравоохранения и т. п. А эффективно обеспечить все муниципальные образования трансфертами из федерального центра будет непросто.

Пример 4. Имущественные права на жилые объекты

В России термин «таймшер» ассоциируется с аферами в туристическом бизнесе. Но что же на самом деле представляет собой это явление с экономической и правовой точек зрения?

В дословном переводе с английского «таймшер» (time-share) означает разделение во времени. Применительно к имущественным отношениям это означает разделение во времени прав собственности. Поясним экономическое действие имущественных прав этого вида. Допустим, имеется три лица (физических и/или юридических), каждое из которых хочет иметь возможность пользоваться комфортабельным коттеджем в ближайшем Подмосковье для отдыха или работы, но не имеет для этого достаточных средств. Кроме того, известно, что каждый из них не хочет пользоваться этим коттеджем постоянно круглый год. Консолидированные средства этих лиц позволяют приобрести прекрасный коттедж, например в районе Рублево-Успенского шоссе. В свя- зи с этим возникает задача регистрации имущественных прав на коттедж, в соответствии с которыми все совладельцы получат адекватную своему взносу в покупку долю выгод от использования этого объекта, а также прав на объект недвижимости и связанных с ним обязанностей. Существует несколько путей решения этой проблемы.

-

1. Долевое право собственности без выделения доли в натуре

-

2. Выделение части объекта в натуре с прикреплением к нему долевого владения на часть объекта, находящуюся в общем пользовании

-

3. Оформление каждому лицу права собственности на весь объект целиком, но в заранее определенный периоды времени

В этом случае распределение пользования объектом и исполнение связанных с ним обязательств между совладельцами устанавливается ими самими по договоренности, которую юридически зафиксировать крайне сложно, поскольку для этого нет соответствующих правовых механизмов (законов, публичных договоров). К сожалению, в соответствии с исторически сложившейся в нашей стране практикой, коллективная, не персонифицированная ответственность означает коллективную безответственность. По этой причине часто возникают хозяйственные конфликты, неразрешимые в судебном порядке, что, как правило, негативно сказывается на правах владельцев соседних участков или связанных со спорным участком объектах инфраструктуры. Это значит, что для долевого инвестирования в строительство недвижимости такой правовой механизм порождает высокие инвестиционные риски. Подобный подход приемлем лишь для формирования уставного капитала хозяйственных обществ.

В России такой способ используется при оформлении имущественных прав на квартиры в многоквартирных домах, да и то, как мы это уже отмечали, не часто. Указанный способ предполагает постоянное во времени владение, пользование и распоряжение той частью объекта, которая выделяется в натуре. Это означает, что покупателю придется заплатить за часть объекта полную стоимость и нести полное бремя имущественной ответственности, которые для многих инвесторов, с одной стороны, чрезмерно высоки, а с другой – малоэффективны, если они не планируют пользоваться этой собственностью постоянно. Именно эти недостатки правовой защиты экономических интересов инвесторов и препятствуют привлечению мелких инвесторов в развитие рынка жилой недвижимости.

Каждое лицо исполняет бремя собственника и получает выгоды от использования собственности в строго определенный период времени в году и по окончании этого периода передает объект следующему собственнику в том виде, в котором он получил его от предыдущего владельца. Важным элементом этого способа является распределение времени пользования и владения объектом недвижимости между совладельцами и государственное закрепление этого распределения при регистрации имущественных прав на недвижимость в органах юстиции.

Преимущества третьего подхода:

-

• формирование услуги по обеспечению жильем на временной основе нового типа;

-

• формирование нового экономического блага, включаемого в хозяйственный оборот, а именно временного владения и пользования жилыми помещениями;

-

• возможность консолидировать небольшие капиталы для удовлетворения потребностей во временном пользовании объектом недвижимости;

-

• простое и эффективное распределение бремени собственника между всеми совладельцами.

Последний способ создает благоприятные условия для привлечения средств мелких инвесторов в формирование объектов отдыха и бизнес-туризма, а также связанных с ними объектов инфраструктуры.

Ярким примером экономических выгод от внедрения подобной системы имущественных прав является Испания: около 70 процентов отдыхающих на средиземноморском побережье являются владельцами апартаментов по системе «таймшер».

Именно благодаря такой схеме в экономику прибрежной Испании, основанную на туризме, в течение последних трех-четырех десятилетий были привлечены сотни миллиардов долларов инвестиций из США, Англии, Франции, ФРГ. Инвестиции в строительство жилья, в свою очередь, привели к развитию сопутствующих отраслей, производство строительных материалов, сантехники, бытовой техники, а также развитие сферы услуг (розничная торговля, бытовое обслуживание и т. п.). Сейчас этот механизм экономического развития заимствуют такие страны, как Португалия и Болгария.

В России такими территориями могут быть исторически сложившиеся зоны отдыха россиян на Кавказе и Черноморском побережье. Благодаря масштабным инвестициям эти территории могут быть преобразованы в международные туристические зоны, крупные города, являющиеся культурными центрами, и прилегающие к ними области, а также территории, связанные с сухопутными трансконтинентальными транспортными путями Евразии с севера на юг и с запада на восток. Численность населения российских территорий, которым подобная схема имущественных отношений может дать дополнительные источники роста, превосходит численность населения всей Испании.

Важно отметить, что создание механизмов привлечения мелких инвесторов в развитие рынка недвижимости позволяет решить задачу при соблюдении следующего граничного условия, заданного Президентом в упомянутом выступлении, а именно: «…не нарушая баланса основных экономических показателей и не допуская всплеска инфляции». Во-первых, это позволяет связать часть свободных финансовых ресурсов с долгосрочными проектами. Во-вторых, дает возможность обеспечить приток частных инвестиций в модернизацию и развитие национальной инфраструктуры, с одной стороны, снижая инфляцию издержек, с другой стороны, уменьшая потребности в финансировании развития инфраструктуры из средств стабилизационного фонда.

Мы привели далеко не полный перечень проблем, вызванных неэффективным регулированием имущественных отношений, поскольку необходимо было обозначить саму проблему. Но уже на приведенных примерах видно, какой экономический ущерб уже нанесен и продолжает наноситься нашему государству слабым гражданским законодательством.

Описание проблем не имеет смысла без предложения эффективных путей их решения, поэтому дадим некоторые рекомендации. Однако прежде всего уточним причину низкой эффективности правового регулирования общественных отношений в России на всех уровнях власти – это фрагментарность и бессистемность действий участников законотворческого процесса, обусловленная отсутствием единой научно обоснованной технологии законотворчества и эффективного менеджмента в рассматриваемой сфере деятельности государственной власти.

Утверждение об отсутствии описания в юридической науке единой технологии законотворчества было верно лишь до недавнего времени. Сейчас такая технология уже разработана в рамках проведения исследований по проектированию законодательства Москвы в области управления государственным имуществом города. Суть технологии основывается на понимании закона как изделия, получаемого в рамках выполнения определенного производственного (законодательного) процесса и заимствовании для эффективной организации законотворческого процесса методов, отработанных и применяемых на производстве, к которым относятся:

-

• проектирование, включая предпроект-ные научные исследования, составление конструкторско-технологической документации на изделие и процесс его изготовления, являющейся основой организации производства;

-

• применение стандартов и методов международной системы управления качеством (ИСО 9000) к совершенствованию процесса законотворческой деятельности и повышению качества ее результата;

-

• применение методов CALS2 для обеспечения контроля всего жизненного цикла норм права: от предварительных исследований предметной области правового регулирования до толкования и практического применения этих норм с момента принятия вплоть до отмены.

Наиболее подходящими для заимствования оказались технологические методы и средства, широко используемые во всем мире при управлении проектами разработки и внедрения сложного программного обеспечения для автоматизации организационно-экономических систем. Это не удивительно, поскольку законодательство по своей сути – набор оформленных установленным порядком процедур действия субъекта в определенных условиях при наступлении определенных событий, а программное обеспечение – набор оформленных установленным порядком процедур действия компьютера в определенных условиях при наступлении определенных событий. Именно поэтому подходы к управлению разработкой и внедрением программного обеспечения удалось легко адаптировать для управления разработкой и внедрением правовых норм.

В качестве основы для стандартизации в области законотворчества в разработанной технологии используются стандарты группы IDEF3, созданные в США и получившие широкое распространение в мировом государственном и корпоративном менеджменте. Некоторые из них, например методология функционального моделирования IDEF0, уже признаны и рекомендованы к примене- нию в России. В руководящем документе Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии РД IDEF0-2000 сказано, что «он содержит основные сведения о методологии функционального моделирования IDEF0, о ее графическом языке и методике построения и практического применения функциональных моделей организационно-экономических и производственно-технических систем».

В рамках законотворческого процесса применение такой технологии, во-первых, обеспечивает разделение труда и четкую специализацию его участников. Очевидно, что к разработке нормативной базы на подготовительной стадии необходимо обязательно привлекать ученых, обладающих знаниями в предметной области правового регулирования и менеджмента. Это позволит провести качественные предпроектные исследования и в конечном итоге существенно повысить качество законодательства.

В настоящее время это правило часто не соблюдается. В результате в разработке норм права участвуют преимущественно юристы. По этой причине огромное число законов полностью соответствуют правилу: «по форме правильно, по сути саботаж», то есть попытка их исполнения напоминает известный вид забастовки «работа по правилам». Ведь юрист не имеет ни малейшего представления о том, какие экономические последствия влечет применение той или иной нормы права или ее отсутствие. Отсюда появилась и известная формула: «стро- гость российских законов компенсируется их всеобщим несоблюдением». С квалификационной точки зрения очевидно, что даже юрист высочайшей квалификации не сможет правильно организовать весь процесс законотворчества, поскольку здесь необходимы навыки и знания управленца, то есть навыки управления коллективами людей.

В то же время квалифицированный экономист или управленец может не иметь ни малейшего представления о теории права и основах правового регулирования общественных отношений, а значит, он не в состоянии формализовать с помощью юридической техники свои, пусть самые экономически выгодные, разработки и обеспечить правильное придание им юридической силы.

Из сказанного можно сделать простой вывод: для получения качественной совокупности правовых норм в некоторой отрасли права необходимо участие в их разработке трех основных классов специалистов:

-

• специалистов в предметной области правового регулирования (экономистов, врачей, учителей, финансистов, других специалистов и управленцев для социальноэкономической сферы; политологов и управленцев для общественно-политической сферы; актеров, художников, писателей, историков и менеджеров для духовно-культурной сферы);

-

• юристов, правоведов и других специалистов в области права;

-

• должностных лиц от законодательной и исполнительной власти.

Кроме того, между этими специалистами должны быть четко распределены функции, права и обязанности, материальнофинансовое обеспечение, их действия должны быть согласованы в пространстве и времени.

Во-вторых, применение такой технологии повышает координацию действий всех участников законотворческого процесса. Стандартизованная документация на объект правового регулирования в законотворческом процессе, как и конструкторско-технологическая документация на изготавливаемое изделие на производстве, является основой систематизации действий всех участников процесса для достижения единого, качественного результата благодаря формированию у всех единого непротиворечивого представления о конечном результате и пути его достижения.

Стандартизованное описание объекта правового регулирования позволяет:

-

• систематизировать требования к конечному и промежуточным результатам законотворческого процесса;

-

• систематизировать и объединить действующие и проектируемые нормы права в единое, целостное, непротиворечивое правовое пространство в любой области общественных отношений;

-

• координировать законотворческие действия всех субъектов законотворческого процесса: от принятия решения о разработке законопроекта до его рассмотрения и принятия.

В-третьих, применение такой технологии создает высокоэффективную основу сквозной автоматизации всего нормотворческого процесса на всех уровнях власти и во всех ее ветвях, ведь технология обеспечивает устойчивую повторяемость состава и последовательности действий в производственном процессе, структуры и содержания потоков ресурсов и управляющей информации.

В-четвертых, применение такой технологии дает возможность заимствовать наработки для проведения исследований и проектирования норм права в схожих областях права, а также для проектирования связей со смежными областями права. Создается возможность формировать единую модельную базу общественного воспроизводства и элементную базу проектирования норм права.

Уже нет сомнений, что применение в России рассматриваемой технологии для разработки законодательства в любой отрасли права позволило бы следующее:

-

• на порядки повысить качество, а значит, и эффективность законодательства;

-

• повысить эффективность и качество работы всех участников процесса и в первую очередь органов законодательной и исполнительной власти благодаря повышению качества и эффективности разработки законопроектов;

-

• повысить эффективность введения в действие новых норм прав без социальных потрясений, как это было в случае с введением норм права о монетизации льгот; особенно это важно с учетом того, что предстоят еще более сложные реформы в таких социально болезненных отраслях, как здравоохранение и ЖКХ.

Своевременное применение современной технологии позволило бы предотвратить возникновение названных проблем, а некоторые – преодолеть уже сейчас или предотвратить их развитие в будущем.

В доказательство этого утверждения рассмотрим применение приведенной схемы технологии законотворчества на практическом примере разработки проекта закона города Москвы в области правового регулирования управления государственным имуществом города.

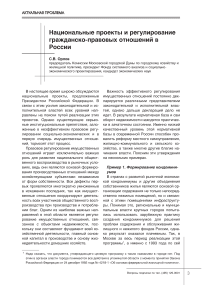

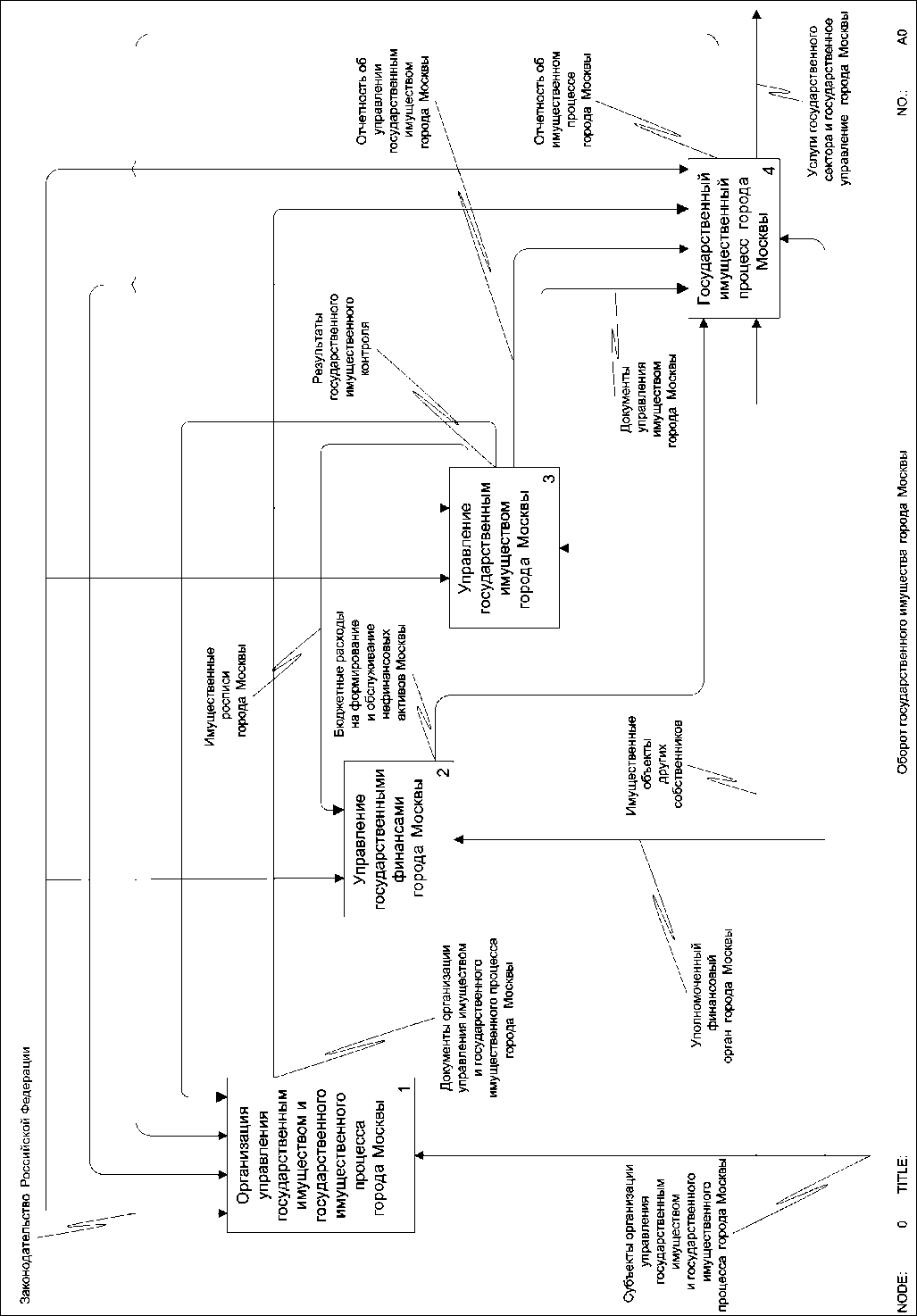

На первом этапе привлеченные к работе специалисты в области экономики и менеджмента с применением методик группы, а именно IDEF0, построили научно обоснованную модель оборота государственного имущества для субъекта Российской Федерации города Москвы, фрагменты которой приведены на схемах. Первая схема отражает основные функциональные блоки оборота государственной собственности Москвы. Вторая схема раскрывает содержание одного из функциональных блоков, представленных на первой схеме, а именно государственный имущественный процесс Москвы.

На втором этапе на основе приведенных схем были систематизированы действующие нормы права Российской Федерации и Москвы, регламентирующие:

-

• процедуры исполнения функциональных блоков;

-

• содержание и порядок исполнения связей между функциональными блоками;

-

• субъектов исполнения функциональных блоков;

-

• обстоятельства места и времени исполнения этих функциональных блоков.

Это позволило выявить дефекты правового регулирования. Результат показал, что нормативная база в области оборота государственного имущества относительно полно регулирует лишь оборот государственных денежных средств (бюджетное законодательство), в остальном имеет место правовой вакуум, что и породило неопределенность во всем процессе оборота государственной собственности города.

На третьем этапе были разработаны нормы права, устраняющие выявленные недостатки, которые и были предложены законодательному органу власти города для включения в проект закона «Об основах управления собственностью города Москвы» вместе с документацией на оборот государственного имущества города как «организационно-экономическую систему», являющуюся объектом правового регулирования.

Моделирование процесса оборота государственного имущества города также позволило выработать среднесрочную программу законотворческой деятельности, направленную на повышение эффективности государственных нефинансовых активов.

Применение этой технологии дает дополнительные преимущества в смежных областях деятельности государственной власти. Во-первых, создает основу для автоматизации деятельности в предметной области правового регулирования, поскольку выполненная по предлагаемым стандартам документация на протекающие в ней процессы служит основой построения информационной модели предметной области. Для этого в составе методов группы IDEF имеются соответствующие стандарты, а именно IDEF1 и IDEF1х – для построения моделей данных, IDEF4 и IDEF4С++ – для объектно-ориентированного анализа и проектирования структуры классов предметной области.

С точки зрения фундаментальных правил автоматизации, проектирование информационных моделей деловых процессов в системе государственной власти должно быть основой реализации таких государственных целевых программ в области автоматизации ее деятельности, как «Электронная Россия» и аналогичные программы субъектов Российской Федерации, например «Электронная Москва». Однако эти правила не соблюдаются, в результате сегодня

реализацию этих программ с уверенностью можно считать абсолютно не эффективной.

На конференции «CIO. Госсектор», проходившей 2 декабря 2005 года в Москве, статс-секретарь Министра экономического развития и торговли Российской Федерации Андрей Шаронов заявил о том, что Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) не удовлетворено результатами информатизации органов власти. Проанализировав результаты реализации программы «Электронная Россия», Минэкономразвития России пришло к выводу, что выделенные на автоматизацию органов государственной власти деньги потрачены впустую. Господин Шаронов сообщил, что «по данным международных организаций, качество государственного управления в России после внедрения информационнокоммуникационных технологий упало, а не возросло. В рейтинге по индексу коррупции Transparency International, например, Россия опустилась с 76 места в 1998 году на 90-е в 2004. И это при том, что в последние годы на информатизацию органов власти всех уровней ежегодно тратилось около 60 миллиардов долларов, или около 1 тысячи 200 долларов на одного чиновника (сегодня государственных служащих насчитывается порядка 1 миллиона 700 тысяч человек)».

Для решения проблемы Минэкономразвития России предлагает «…отказаться от ведомственной информатизации, сформировать методологию связывания информатизации и оптимизации административных процессов». Такое возможно исключительно с применением рассматриваемой технологии.

Во-вторых, над методами, применяемыми в предлагаемой технологии, надстраиваются методы динамического моделирования и функционально-стоимостного анализа организационно-экономических процессов, позволяющие вести эффективные мониторинг, контроль, прогнозирование и планирование оборота ресурсов в моделируемой предметной области. Так, например, построение модели функционирования системы государственной власти в целом или реализации национальных проектов с использованием методов IDEF позволило бы многократно повысить качество бюджетного процесса, поскольку их применение дает полную детализированную функциональную и ведомственную классификацию материально-финансовых потоков. Кроме того, так же, как и в случае с законотворчеством, применение таких подходов создает основу сквозной автоматизации бюджетного прогнозирования, планирования и контроля исполнения бюджета.