Национальный колорит эстрадного бытового рассказа

Автор: Сариева Елена Анатольевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Прослеживается появление в 1870-х годах жанра «еврейского» рассказа и дальнейшее его бытование на концертной эстраде в творчестве артистов Пав.И. Вейнберга, Д.А. Богемского, Б.С. Борисова, Вл.Я. Хенкина, Л.О. Утесова и др. Автор показывает, как на низовом уровне культура еврейского местечка со своим традиционным укладом, национальным самосознанием вливалась в общероссийскую культуру и обогащала ее своеобразным юмором, мелодикой речи, живостью языка, приемами актерского перевоплощения.

Театр, эстрада, импровизационный рассказ, еврейский жанр, еврейский рассказ, акцентированный рассказ, пав. и. вейнберг, разговорный жанр

Короткий адрес: https://sciup.org/170191649

IDR: 170191649 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2021.33.2.006

Текст научной статьи Национальный колорит эстрадного бытового рассказа

Во второй половине XIX века на концертной эстраде появился и утвердился короткий бытовой «импровизационный» рассказ благодаря творчеству выдающихся артистов М.С. Щепкина, П.М. Садовского и И.Ф. Горбунова. Из короткого бытового рассказа в 1870–е годы выделился особый тип рассказа – «еврейский рассказ» (или рассказ «из еврейского быта»). Сразу замечу, что это были рассказы не только из еврейского быта, но также из быта немцев, греков, армян, малороссов, татар, населявших в XIX веке многонациональную Россию. Поэтому, уже в советские годы, когда исполнение таких рассказов со сцены запрещалось, в документах и постановлениях они назывались «акцентированными».

У истоков «еврейского рассказа» стоял Павел Исаевич Вейнберг (1846–1904), младший брат Петра Исаевича Вейнберга (1831–1908) – поэта, ученого, издателя, редактора, переводчика, в молодые годы – одного из авторов «Искры», публиковавшегося под псевдонимом «Гейне из Тамбова». Родители Пав.И. Вейнберга были этническими евреями, принявшими православие в 1830 году. Семья жила в многонациональной Одессе – культурном центре обширного юга Российской империи. Отец Исай Семенович, нотариус по профессии, страстно любил театр, в их одесском доме давались любительские спектакли. Пав.И. Вейнберг рано обнаружил способность к пародированию, но и смешно имитируя говор одесских обывателей – евреев, греков, армян.

Будучи гимназистом, в 1856 году в одном из любительских спектаклей он выступил в качестве рассказчика и имел большой успех. После гимназии Пав.И. Вейнберг служил на железной дороге и по приглашению антрепренера Фолетти исполнял рассказы в дивертисментах и на открытых сценах. Когда в Одессе был открыт русский театр, он вступил в труппу Н.К. Милославского. Артист Г. М. Ярон вспоминал молодого Пав. И. Вейнберга в трех ролях – Хлестакова в «Ревизоре», англичанина Джона в водевиле С.О. Бойкова «Купленный выстрел» и Янкеля в героической комедии «Маркитанка» Н.В. Кукольника. Он утверждал, что Пав.И. Вейнбергу наиболее удалась роль Ян-келя, «как и следовало ожидать». Молодому артисту сильно вредил голос – «какой–то визгливый, резавший слух». «И странное дело, этот же голос вполне подходил к еврейскому акценту, при передаче рассказов»1, – пишет Г. М. Ярон. Почуяв свое призвание и окрыленный первым успехом, Пав. И. Вейнберг собирает репертуар. «Вейнберг обладал особенной способностью собирать анекдоты, из которых им и составлялись сцены и рассказы. За хороший анекдот Вейнберг не отказывался даже платить, а если эти анекдоты передавались ему приятелями, он вместо денег, дарил обыкновенно на память галстук»2, – свидетельствует Г. М. Ярон. Пав. И. Вейнберг приобрел широкую известность известность очень быстро не только в Одессе, но за ее пределами и даже в столицах, куда регулярно выезжал на гастроли. (Илл. 1.)

Благодаря ему на низовом уровне культура еврейского местечка со своим традиционным укладом, национальным самосознанием вливалась в общероссийскую. «Вейнберг пользовался большими симпатиями публики, как прекрасный рассказчик и имитатор русской речи, произносимой евреями, немцами, греками, армянами и другими народностями, живущими в России, – без всякой шаржировки»3, – писал историк литерату-

Илл. 1. Павел Исаевич Вейнберг.

ры А.М. Фемелиди. Несмотря на это, Пав.И. Вейнбергу не везде оказывался одинаково восторженный прием, особенно среди еврейского населения. Сам Пав. И. Вейнберг относился к этим скандалам довольно равнодушно и превращал такой скандал в очередной юмористический рассказ.

В 1870 году Пав.И. Вейнберг впервые издал в Петербурге сборник своих рассказов и анекдотов «Сцены из еврейского быта». Под разными названиями они выходили в Москве и Петербурге в 1871–1896 годах. В 1896 году вышло последнее, восьмое издание – «Полное собрание рассказов и сцен» (СПб.).

Первому изданию «Сцен» Пав. И. Вейнберга пресса прочила провал. «Представьте себе, читатель, книжку, состоящую из 125 страниц и не дающую вам ничего другого, кроме пошлого передразнивания евреев, говорящих ломаным русским языком. По нашему мнению, это так же литературы и искусства (1904–1936) «Русские писатели»// РГАЛИ. Ф. 626, Оп. 1, Ед. хр. 5. С. 436–437.

занимательно и интересно, как пение петухом и хрюканье»,4 – писал столичный журнал «Дело». «Вейнберг вообразил, что его рассказы…достой-ны будто бы того, чтобы им явиться в образе брошюры……За что же, за тощенькую брошюру назначать цену – рубль?»5 – возмущался «Сын Отечества». Тем не менее, первый сборник ждал «сногсшибательный успех» – трехтысячный тираж разошелся за два месяца.

Короткие сценки из еврейской жизни, практически анекдоты, с участием двух–трех персонажей, построены на диалогах. Подобно И. Ф. Горбунову Пав.И. Вейнберг записал их фонетически. Но комический эффект создавался не столько благодаря акценту, неправильному употреблению слов или неверному построению фразы. Колоритные зарисовки из еврейского быта полны забавных и метких наблюдений. Типичные жители еврейского местечка переносят тяготы жизни со свойственным им жизнелюбием, наивным простодушием и предприимчивостью.

Один из рассказов так и называется – «Наблюдение из жизни». События разворачиваются на Одесской железной дороге. На станции Раздельной поезда расходятся в одно и то же время в разные стороны. Один идет по прямой линии в Елизаветград, другой поворачивает налево, в Кишинев. «Еврей отворяет окно, высовывается и кричит во все горло:

– Гашпадин кондуктттор! Каравул! Держите левей! Мне надо ехать на Кишинев! Ради бога, держите левей!

В вагоне раздается хохот. Бедный еврей приходит в совершенное отчаяние».

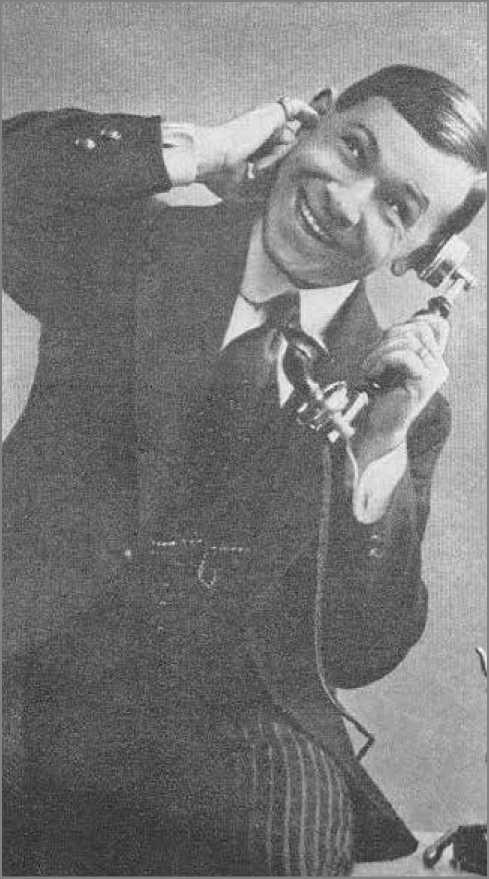

В другом «Нежная мать» – старая еврейка, волнуясь за сына, который «должен идти в шал-даты» на русско–турецкую войну, просит генерала: «Нехай ему лучше турки сюда присылають, он вам восемь турки с удовольствием убьет…». Преступник-еврей (сцена «В суде»), попавшись с ворованными бриллиантами, просит председателя окружного суда отложить его дело на семь дней, потому что отсутствует адвокат. «Что же он может сказать в вашу защиту?» – спрашивает председатель суда. «Мине самому уже интересно узнавать, что он после этого можить сказать в моего защита», – резонно замечает находчивый еврей. В сценке «Приручили» еврея спрашивают о новом начальнике полиции. «Был очень сердитый. – А теперь? – Теперь? Теперь вже из рук кушает». В маленьком рассказе «Овес» еврей везет на повозке полные мешки. «Что везешь? – Овес, – отвечает он шепотом. – Что так тихо говоришь? – Чтобы, часом, моя коняга этого не услышала. Потому она давно уже этого не кушала, чтобы она теперь не захотела попробовать». «Юмор Павла Вейнберга окрашен сочувствием к маленькому человеку из “местечка“, его неутомимой борьбе за выживание»6, – отмечает Е. Д. Уварова. Даже просто читая эти рассказики, попадаешь под обаяние персонажей. Если прибавить местечковый говорок, мимику, выразительные жесты, понимаешь, что перед слушателями проходил целый мир еврейского местечка, со всеми своими обывателями – молодыми и старыми, умными и не очень, бедными и зажиточными, мужчинами и женщинами. (Илл. 2.)

Илл. 2. Пав. И. Вейнберг в гриме старой еврейки.

6 Уварова Е.Д. Истоки российской эстрады. М., 2013. С. 26.

Рассказы на «околотеатральные» темы тоже имелись в репертуаре Пав.И. Вейнберга. Можно догадаться, что посетителями театра были евреи, в красках рассказывающие о незабываемых впечатлениях своим собратьям. Герой рассказа «Елена Прекрасная (рассказ еврея)» с гордостью сообщает, что «видал, как люди представляли…вшэ от греческой фимологии». На вопрос Елены – «за что в море бывает саленая вода!» только Пари-ска, смог дать правильный ответ: «в море бивает саленая вода зато, что там плавают очень много селедки». «Это умная голова, это мальчик! Никто не мог сгадать, а он сгадал; наверно, из евреев», – делает вывод любитель оперетты. Подобным образом звучала в устах другого еврея интерпретация оперы «Руслан и Людмила». «Когда ше покушали, – рассказывает еврей из Бердичева, – та король вштавал и шказал: “Милый шин Рушлан, вот тибе моя дочка и двадцать тисяч в приданое, только шделай милость, будь хороший муж и ни шпорти мине моя Людмила!“ Та Рушлан шказал: “Бог з вами, милый папынька, что я разве дите, только пожалуйте деньги вперед“».

Вызывает недоумение отношение некоторых современников, признающих рассказы и сцены Пав.И. Вейнберга юдофобскими. Среди них – А.М. Горький. Переехав в 1884 году из Нижнего Новгорода в Казань, будущий пролетарский писатель услышал на открытой сцене городского сада столичного рассказчика–гастролера – Пав.И. Вейнберга. «Таких анекдотистов, – писал впоследствии А.М. Горький, – было, мне кажется, особенно много в восьмидесятых годах. Весьма славился Вейнберг…Постыдному делу распространения антисемитизма в массах весьма сильно способствуют сочинители и рассказчики “еврейских анекдотов“». Такую резкую оценку в общем–то невинных рассказов Пав.И. Вейнберга диктовало время – волна еврейских погромов прокатилась в 1880–х года по всему югу Российской империи. Однако сам А.М. Горький признавался: «Мне нравилось слушать его рассказы, – рассказчик он был искусный…»7.

Во множестве рассказов Пав. И. Вейнберг верно улавливал менталитет представителей других национальностей и их реакцию на определенные события или создавшуюся ситуацию, по незначительным поводам высказывающих свои «авторитетные» суждения. В рассказе «Астрономия» собеседник спрашивает у немца, любит ли он астрономию. «Да люплю, – отвечает немец, – только ни завсем понимаит эта наук». – «Отчего–ж?» – «Потому, например, как накодыль разстоянье до звезды, – это я понимай; но как ознафаль, как эта звезда назифает-ся, – это я никак не могу понимать». Или рассказ, где армянин спорит с русским, что лучшие песни поют на Кавказе: «А у вас пэсны есть: “Возлы речка, возлы мост, трава растот!“ У нас на Кавказе, пожалуста каждый ишак знает, что возлэ речка трава растот, а у вас это луди поют! Наши пэсни – грустный пэсни! У нас есть адын пэсни очинь грустный. Поем мижду прочим: “Стаит гора: на горе ишак стоит; дытё малэнкий трава лежыт; ишак грустно кричыт, дытё очынь плачит; возлэ малчышка бижыт!“ Вот это пэсни! Сердцэ трогает такой пэсни!» Эти милые рассказы ни в коей мере не задевали ничьих чувств. Современники вспоминали Пав.И. Вейнберга, как человека доброго и неистощимо веселого: «У этого человека было столько юмору, что он был способен рассмешить даже мертвого»8.

В 1869 году Пав. И. Вейнберг дебютировал в Александринском театре, хотя в труппу вступил только в 1879 году. Служба в театре ограничивалась исполнением небольших характерных ролей и участием в дивертисментах. В 1891 году тяжело больной, он вынужден был покинуть сцену. Материальную помощь ему оказывали коллеги по театру, в 1902 году в пользу прикованного к постели Пав.И. Вейнберга давался спектакль в Александринском театре. После гоголевских «Игроков» шло концертное отделение, в котором приняли участие М.Г. Савина, М.Ф. Кшесинская, М.М. Петипа, С.Г. Легат, К.А. Варламов, И.В. Тартаков и др. Автор некролога в журнале «Театр и искусство», поставив Пав.И. Вейнберга в один ряд с И.Ф. Горбуновым, отмечал: «И тот, и другой были не просто рассказчиками. каких много, не обыкновенными актерами, а создали жанр, имели и имеют массу последователей»9.

Действительно, в сборниках рассказов и сцен Пав. И. Вейнберга многочисленные продолжатели и подражатели черпали репертуар, занимательные сюжеты, отдельные сцены. После выхода первого сборника, тогда еще артист провинциальных театров В.Н. Давыдов начал исполнять его сценки наряду с рассказами И. Ф. Горбунова. «Меня как артиста увлекла задача достигнуть усвоения тончайших интонаций и типических мимических движений…В них не было ничего оскорбительного, это были наивные рассказики, …и я рассказывал их в обществе, где было немало евреев, и никто никогда не обижался»10.

Граммофонные пластинки не сохранили для нас голос Пав.И. Вейнберга, он не записывался на пластинки. Некоторые его вещи можно услышать в исполнении других артистов, которые, как правило, были выходцами из еврейского местечка, хорошо эту среду знали и начинали свой артистический путь, выступая в «еврейском жанре». Можно найти и послушать в интернете знаменитую «Качку на пароходе» Пав. И. Вейнберга в исполнении рассказчика и куплетиста Дмитрия Анисимовича Богемского (Беркович, 1878–1931). Д.А. Богемский записывал «Качку» много раз, впервые – в 1899 году еще на фонографические валики. В 1909 году тираж граммофонных пластинок с «Качкой на пароходе» дошел до 20 тысяч, цифра по тем временам невиданная. Невозможно оценить, какой процент текста «Качки» принадлежит Пав.И. Вейнбергу, а что является отсебятиной Д.А. Богемского. Тем более, что «Качка» по точному замечанию Л.И. Тихвинской, представляет собой «фонетический анекдот» – текста в сущности нет. Вся игровая сценка состоит из набора междометий представителей разных национальных типов – немца, хохла, армянина, русского и еврея, которые по–своему переносят пароходную качку. Коммерческий успех записанной сценки Л.И. Тихвинская видит не столько в самой сценке и исполнении, сколько в универсальном комическом приеме, на котором она строится11.

Еврейскую тему на эстраде Д. А. Богемский дополнил собственными сочинениями, в больших количествах записанными на граммофонные пластинки. Помещая своих героев в различные «предлагаемые обстоятельства», Д.А. Богемский создает в сущности хронику повседневной жизни «национальных меньшинств» в большом городе: «Травиата», «Гамлет» – впечатления еврея после театра, «Туманные картины», «Армянин в театре», «Рассказ фабричного», «Беспроволочный телеграф», «Еврейка у доктора», «Процесс Циперовича», «Браунинг», «Армянская свадьба», «Рассказ одессита», «Еврейская свадьба», «Проводы генерала», «Финансовый вопрос» и др.

Известный актер драматического театра, впоследствии один из корифеев советской эстрады Борис Самойлович Борисов (Гурович, 1873–1939) в детстве пережил еврейские погромы в родном Александровске (ныне – Запорожье). Об этом он упоминает в книге «История моего смеха», написанной в 1929 году (М.: Теаки-нопечать, 1929). Творчество Б.С. Борисова было действительно уникально, он освоил не только театральные (как ведущий актер московского театра Корша), но и практически все эстрадные жанры: был рассказчиком, куплетистом, мелодекламатором, автором, исполнителем романсов и песен П.–Ж. Беранже, имитатором и пародистом. По его инициативе и с его участием в театре Корша ставятся пьесы еврейских драматургов Я.М. Гордина, Шолома Аша. В 1908 году, как приглашенный, артист выступает в театре миниатюр «Летучая мышь» с рассказом С.С. Юшкевича «Еврейское счастье». (Илл. 3.)

Рассказ велся от лица старой еврейки Симы, Б.С. Борисов был загримирован и одет в черное платье с надвинутым на лоб черным платком. Женщина делилась странностями судьбы, рассказывала, что ее дочь Цилечка должна выйти замуж за Санчика, а мать Санчика – настоящая змея. А другая ее дочь забеременела, не будучи замужем, а сын, работающий провизором, «надорвался на работе». «Вы же знаете, когда еврей радуется? Когда находит то, что потерял. Такое еврейское счастье, а где я возьму другое?» – обращалась Сима в зрительный зал. В какой–то момент за нелепыми и смешными случаями из жизни проступала страшная, полная лишений жизнь в еврейском местечке. «Чем дальше, тем явственнее был слышен голос самого актера –

Илл. 3. Борис Самойлович Борисов.

как будто горечь мешала ему изображать чужую боль. Сцена сохраняла интонацию живого повествования о событиях, свидетелем которых словно был сам актер Борисов – и вот теперь спешит поведать друзьям»12. Сохранились записанные на грампластинки «Рассказ еврея о “Гам-лете“» и сценка Пав.И. Вейнберга «В еврейской корчме».

В еврейском жанре начинал карьеру будущий премьер московского театра сатиры, один из лучших рассказчиков на отечественной эстраде Владимир Яковлевич Хенкин (1883–1953). Еврейский репертуар Вл.Я. Хенкина был обширен и разнообразен – небольшие пьески, жанровые сценки, монологи, анекдоты, куплеты. В автобиографии Вл. Я. Хенкин позже напишет: «Опыт эстрады я переношу на сцену театра, театр мне помогает быть на эстраде не рассказчиком чистой воды, а актером, “играющим“ тот или иной рассказ».13 Исполняя еврейский репертуар, не только собственный, но и других авторов (в том числе, пронзительный монолог Шолом–Алейхе-ма «У доктора»), Вл. Я. Хенкин прибегал к перевоплощению в своем стремлении передать правду характера, достоверный бытовой колорит. С 1911 года артист работал в театрах миниатюр, в том числе в Одессе, где еврейский жанр был особенно популярен. Живописный язык, богатство и напевность интонаций, забавные и наделенные особой печалью колоритные персонажи привлекали публику и пленяли узнаваемостью. «Героем, от лица которого он рассказывал свои уморительные истории, стал одесский обыватель, мелкий коммерсант, “человек воздуха“».14 Постоянным успехом пользовались рассказы «В бане» и «Танцкласс». Биограф Вл. Я. Хенкина отмечает, что эти рассказы неизвестного автора были основательно переделаны Вл. Я. Хенкиным: «тормозящая повествовательность» убиралась, вместо нее появлялись реплики и диалоги. Впоследствии Вл. Я. Хенкин будет то же самое делать с рассказами М.М. Зощенко, «придавая им особую психологическую динамичность»15. (Илл. 4.)

Герой рассказа «В бане», добродушный и общительный пожилой еврей, сквозь поднимающиеся пары старается разглядеть среди голых тел своих знакомых, родственников, соседей и завязать разговор. Но сосед по лавке ошибочно принимает его за своего знакомого – Гидалевича и неожиданно обдает ледяной водой. «Зрителям казалось, что персонаж Хенкина стоит словно бы окруженный горячим влажным паром, который как бы смазывал, стирал черты людей, делал их блики расплывчатыми, когда действительно трудно узнать друг друга»16. Другой старый еврей в рассказе «Танцкласс» обучал молодежь танцам и одновременно хорошим манерам. Почти как в популярной одесской песне «Школа бальных танцев Соломона Пляра», которая тоже имелась в репертуаре Вл. Я. Хенкина. Казалось, сцена вмиг наполнялась множеством

Илл. 4. Владимир Яковлевич Хенкин.

учеников и к каждому учитель танцев имел свой подход, к каждому обращался с особой интонацией: «Раз–два–три–четыре, затворите сквозняк, раз–два, кавалеры, делите дам пополам, раз–два, слушайте тапера, три–четыре, не берите ее за живот голыми руками, не сморкайтесь в занавеску, это вам не салфетка…Янкель, уберите руку, там уже не талия!».

Сценку «Дуэль» Вл.Я. Хенкин играл в Одесском театре миниатюр с начинающим Л.О. Утесовым. Его герой – Пинсухович, получил пощечину и вызвал на американскую дуэль своего обидчика. Суетливый секундант Лейбович подгонял незадачливого дуэлянта: «Вы что, с ума сошли, почему вы дома? У вас же дуэль! – Са- дитесь, пожалуйста. Ей–богу, понятия не имею. Мне это нужно? На когда назначена?.. Так я же опоздал. Слушайте, Лейбович, поезжайте и начинайте без меня». Суть американской дуэли сводилась к тому, что два дуэлянта при секундантах тянули жребий, кто из них совершит суицид (в России участие в американской дуэли наказывалось каторгой, согласно русскому уголовному уложению 1903 года). Несчастливый жребий выпадал Пинсуховичу. Но все заканчивалось вполне анекдотично – Пинсухович уходил, раздавался выстрел и через секунду вновь появлялся, сияющий и довольный собой: «Слава Богу, промахнулся!» Благодаря игре двух блестящих актеров эта сценка (по сути – инсценированный анекдот) имела у одесской публики ошеломительный успех. Замечу, что в исполнении Л.О. Утесова «Одесские рассказы» И.Э. Бабеля найдут проникновенного исполнителя, хорошо чувствующего своеобразие и музыкальность ба-белевской прозы.

Черта оседлости разрушится с началом Первой мировой войны, но интонации и живой язык еврейского местечка будут сохранять на эстраде следующие поколения рассказчиков и куплетистов. Как, впрочем, и других «национальных меньшинств». Достаточно вспомнить конферанс и интермедии двуязычного эстрадного дуэта Ю.Т. Тимошенко и Е.И. Березина (Тарапунька и Штепсель), монологи тети Сони в исполнении Клары Новиковой, монолог «Дефицит» – «человека кавказской национальности» в исполнении А.И. Райкина, «Монолог одесской тетушки» Максима Галкина и других.

Список литературы Национальный колорит эстрадного бытового рассказа

- Булгак Л. Г. Владимир Хенкин// Мастера эстрады. М., 2003. С. 164.

- Вл. Л-ий. Памяти Павла Ис. Вейнберга// Театр и искусство. 1904. № 31. С. 570.

- Горький М. Заметки из дневника. Воспоминания. Берлин, 1924. С. 164.

- Давыдов В.Н. Рассказ о прошлом. Л.-М., 1962. С. 85.

- Новые книги//Дело. 1870. № 7. С. 109.

- Разговорные жанры//Русская советская эстрада. 1917-1929. Очерки истории. М., 1976. С.118.

- Русская литература//Сын Отечества. 1870. № 167. С. 4.

- Тихвинская Л.И. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908-1917. М., 1995. С. 350.

- Тихвинская Л. И. Фрагменты одной судьбы на фоне фрагментов одной культуры//Развлекательная культура России XVIII-XIX вв. Очерки истории и теории. СПб., 2000. С. 439.

- Уварова Е.Д. Истоки российской эстрады. М., 2013. С. 26.

- Фемелиди А.М. Энциклопедия литературы и искусства. Био-библиографический справочный словарь русской литературы и искусства (1904-1936) «Русские писатели»// РГАЛИ. Ф. 626, Оп. 1, Ед. хр. 5. С. 436-437.

- Ярон С.Г. Воспоминания о театре (18671897). Киев, 1898. С. 49