Надгробие Подъячего из приказа Новодевичьего монастыря

Автор: Беляев Л.А., Шуляев С.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология нового времени

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу надписи на плите, найденной на кладбище при церкви Иоанна предтечи в слободе Новодевичьего монастыря. Плита принадлежала подъячему Приказа Новодевичьего монастыря Ивану Тарасову (f1714). Ее находка позволяет уточнить биографию этого малозаметного служилого бюрократа конца XVII - начала XVIII в. и поднять вопрос о деятельности специального правительственного учреждения, которое контролировало практическую (хозяйственно-финансовую) деятельность монастыря.

Эпиграфика, приказная система московского царства, слобода, кладбище церковное, надгробие, новодевичий монастырь

Короткий адрес: https://sciup.org/14328249

IDR: 14328249

Текст научной статьи Надгробие Подъячего из приказа Новодевичьего монастыря

В 2012, 2014 и 2015 гг. группа отдела археологии Московской Руси ИА РАН провела исследования на участке церкви Иоанна Предтечи в слободе Новодевичьего монастыря (к востоку от восточной монастырской стены), а также связанного с нею кладбища. Работы были связаны со строительством новой церкви того же посвящения, так как первоначальная, построенная в камне во второй половине XVI в., была уничтожена вместе с более поздними приделами в 1812 г. войсками Наполеона Бонапарта.

Исследования принесли много интересного, особенно в плане археологии кладбища XVI–XVII вв., их материалы готовятся к публикации. Собранные при этом надгробия составляют единый блок, в котором явно присутствуют представители приходского духовенства (см. в том числе статью И. И. Елкиной в данном номере) и, возможно, ктиторы слободского монастырского храма «вне стен». Однако надгробия, открытые в перемещенном состоянии и несущие интересные надписи, можно ввести в научный оборот до завершения основного текста публикации. Именно такова плита, случайно открытая при строительных работах, которые местами затронули неповрежденные края раскопа уже после завершения научных исследований.

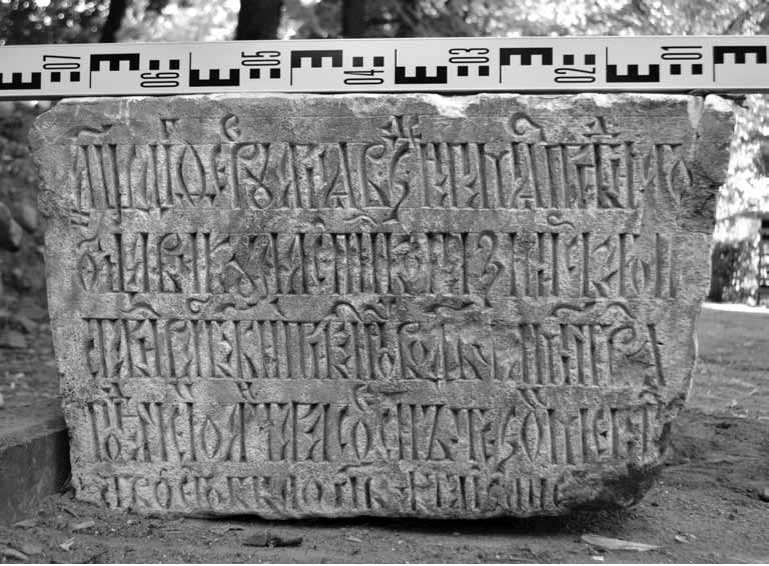

Надгробие (рис. 1) имеет типичную для второй половины XVII и отчасти XVIII в. форму положенной на бок четырехгранной призмы, сужающейся к ногам. На торце изголовья располагается надпись, от которой полностью сохранились четыре строки и часть пятой (размер торца: верхний край 70 см,

Рис. 1. Торец надгробной плиты с эпитафией подъячего Ивана Тарасова ширина на уровне скола ок. 53 см, сохранность в высоту 39 см). Надпись вырезана вглубь, профессионально, глубокой искусной вязью; графья строк слабо заметна. Читается легко (выносные буквы подчеркнуты; раскрытия титла в скобках; буквенная цифирь переведена в арабскую):

1714 (AΨДI) Г (ода) ƟЕВРУАРИЯ. В . 6 (S) . ДЕ НЬ НА ПАМЯ Т(ь)

ПРЕПО Д ОБНАГО // ОТЦА ВИКУЛА ЕПИСКОПА ЗМИ Р СКАГО ПРЕ//СТАВИС(я) РА Б Б(о)ЖИЙ ПРИКАЗА НОВОДЕВИЧЕГО МОНАСТЫРЯ // ПОДЬЯЧЕЙ ИОАН ТАРАСОВ С(ы)НЪ ТЕSОИМЕНИТ//СТВО ЕГО БЫЛО ГНЬ1 ЛЕТА IS ЛИС(?)…

В последней строке неясно, о чем идет речь – после слов «тезоименитство его было» следует ожидать указания на день и месяц, то есть на память определенного святого. Действительно, следующее сочетание букв стоит под титлом, и в просматривающемся виде может читаться как цифра «3» с дополнением «день», и среди многочисленных (их более сотни) праздников Иоанна можно, конечно, найти такие, которые приходятся на третьи числа месяцев. Но далее следует не особенно осмысленное в этом контексте указание на год («лета» - заметим себе, отсутствующее на его традиционном месте, в начале даты), после которого стоят две буквы

(IS), которые, будь они под титлом, можно было бы прочесть как «16». Утрачена по меньшей мере еще одна строка, а то и две, их содержание остается неясным – возможно, далее речь шла о смерти кого-то из близких Иоанна Тарасова.

Интерес, однако, представляет не столько неясный день тезоименитства, сколько сама личность погребенного и место его службы – Приказ Новодевичьего монастыря. Специальный приказ монастыря – вещь довольно необычная, и в современной историографии есть примеры, когда его трактуют как собственно монастырское учреждение, устроенное с целью хозяйственного управления (Новодевичий…, 2009).

Конечно, все крупные монастыри, обладая обширным «вотчинным» хозяйством, создавали собственные органы учета и управления имуществом с приказчиками, конторами («избами») и т. п. необходимыми институциями, и хозяйство Новодевичьего монастыря также этого требовало (в XVII – начале XVIII в. ему принадлежало 15 000 душ крепостных, более 150 000 десятин земли в 36 селах, разбросанных от Онеги до Нижней Волги, а с XVI в. он владел подворьем в Кремле и слободой на Пречистенке, к которой было приписано 127 ремесленников). Однако нужно было обеспечить не только управление – столь обширные ресурсы государство обязано было контролировать. Именно такова была задача Приказа Новодевичьего монастыря. Тем паче, что в конце XVII в. Новодевичий монастырь населяли монахини из высокопоставленных семей, а монастырские игуменьи привыкли к самостоятельности и даже самоуправству. Кроме того, в годы содержания в монастыре царевны Софьи Алексеевны (1689–1704) контроль был особенно необходим.

Об устройстве Приказа Новодевичьего монастыря можно узнать хотя бы из переписки, относящейся к концу правления Петра I и собранной в известном очерке И. Ф. Токмакова ( Токмаков , 1885). Приказ был подчинен центральным учреждениям – Преображенскому и Монастырскому приказам, и управлялся так же, как и все приказы, придворной бюрократией. Согласно доношению (запросу) дьяка Приказа Новодевичьего монастыря Трофима Игнатьева в Синод (09.1721), «в прошлых годах, издавна… в Новодевиче Приказе были судьи из думных людей, и из царедворцев, и из дьяков непременно, и ведали судом, и расправою, и всякими сборами того монастыря сослужителей и крестьян» (все цитаты – по тексту статьи Токмакова). Они подчинялись прямым царским указам, а не распоряжениям церковных властей («а не так, как в других монастырях, писали в памятях архимандритов, и игуменов, и игумений имена»). Сам Игнатьев, как следует из той же записки, руководил приказом с 01.09.1719, и был назначен туда по именному царскому указу, чтобы «и дела и сборы управлять, как и прежде сего было под ведением в Преображенском Приказе ближняго стольника князя Ивана Федоровича Ромодановскаго». В 1721 г. бумаги поступали в Новодевичий приказ уже из Синода, как ранее – из Преображенского приказа («присыланы были указы на имя тех судей, кто приказ ведал, а потом на мое имя»), в то время как монастырские власти получали распоряжения только «о духовных делах» («а к игуменье только присыланы указы из Духовнаго Приказу»).

Однако в том же 1721 г. «печатные пункты о присылке в Монастырской Приказ изо всех монастырей всяких ведомостей о приходах и о расходах» попали из Синода прямо в монастырь, причем с указом на имя игуменьи с сестрами, «да и другие указы об отправлении приказных дел пишут на их же имена». Игуменья тут же этим воспользовалась и самовольно («собою, без указу») перевела в монастырь штат приказа («стряпчаго и подъячих»), перевезя и все дела, и поместив их «в палаты государевы, где изволили жить, блаженный памяти, Великая Государыня Царевна Софья Алексеевна» (12.09.1721). В результате в монастыре, как пишет дьяк, «делают из тех дел ведомости по печатным пунктом», почти не допуская к бумагам его самого («меня, ниже подписавшаго, к тому делу уже мало и до-пущают»), что автоматически ставит их в подозрение («знатно, укрывают какие утраты»). Эта история смирения государством монастырских самовольств удивительно напоминает усилия прекратить в 1730-х гг. почитание во святых первой настоятельницы монастыря Елены Девочкиной (Беляев и др., 2010. С. 156–165).

Запрос-донос был Синодом принят, дьяку Игнатьеву приказали «в Новодевичье монастыре Приказе у дел быть по прежнему», а самому приказу остаться в составе Монастырского «во всем так, как прежде сего в Преображенском Приказе был ведом», включая подготовку отчетности под руководством «приказу судии господина Ершова», и Приказ сохранять при монастыре, а не внутри и не в составе обители «дабы обретающимся в том монастыре монахиням от приходящих во оной Приказ людей и от прочих приказных случаев стужения и неспокойства и безмолвию их препятия не чинилось». Весной следующего года (03.03.1722) последовало распоряжение о передаче Новодевичьего монастыря из ведения Преображенского приказа в Синод, «в которой из Преобра-женскаго Приказу всяким того монастыря окладным и неокладным приходом и расходом книги и ведомости неотложно взять».

Одним из подъячих Приказа Новодевичьего монастыря, в тот момент входившего в ведомство важнейшего Преображенского приказа, служил и названный в тексте плиты Иван Тарасов, чье имя встречается в делопроизводстве приказов Московского государства конца XVII в. – в 1682/83, 1683/84 гг. (на службе в Приказе печатных книг) и в 1689 г. (в Приказе Большой Казны) (см.: Лисейцев и др. , 2015. С. 291). Вполне вероятно, что он (двойное совпадение даже распространенного сочетания имен полагаю мало вероятным, скорее речь идет об одном и том же человеке) дожил до 1714 г. и оказался на службе в приказе, контролировавшем огромную придворную обитель. Сколько можно судить, сам Приказ помещался вне монастырских стен. Вероятно, Иван Тарасов в последние годы жил неподалеку и был прихожанином церкви Иоанна Предтечи в монастырской слободе.

Благодаря исследованиям в Новодевичьей слободе, удалось дополнить новыми сведениями биографию одного из московских приказных петровской эпохи и внести новое имя в список служивших в Приказе Новодевичьего монастыря в ключевую для него эпоху конца XVII – начала XVIII в.

Список литературы Надгробие Подъячего из приказа Новодевичьего монастыря

- Беляев Л. А., Романов Н. С., Шлионская Л. И., 2010. Надгробия игумении Елены Девочкиной и схимницы Феофании в Новодевичьем монастыре//РА. № 2. С. 156-165.

- Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М., 2015. Приказы Московского государства XVI-XVII вв.: Словарь-справочник. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. 303 с.

- Новодевичий монастырь. Путеводитель. М.: Изд-во Новодевичьего монастыря, 2009. 64 с.

- Токмаков И. Ф, 1885. Историческое описание Московского Новодевичьего монастыря. М.: Тип. Л. Ф. Снегирева. 128 с.