Надмолекулярное строение антраксолита месторождения Бакырчик, Восточный Казахстан

Автор: Голубев Е.А., Глебашев С.Г., Игнатьев С.В., Филиппов В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 4 (136), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128926

IDR: 149128926

Текст статьи Надмолекулярное строение антраксолита месторождения Бакырчик, Восточный Казахстан

Высшие антраксолиты шунгитовых пород Карелии (в литературе часто называемые шунгитами) многими авторами рассматриваются как эталонные представители данного класса твердых битумов [1]. По структуре подобным карельским антраксолитам на атомномолекулярном уровне оказался антраксолит месторождения Бакырчик (Восточный Казахстан) [2, 3]. В связи с этим стали развиваться представления, согласно которым наряду с карельским раннедокембрийским регионально-метаморфическим генетическим типом шунгитового оруденения существует и позднепалеозойский нестратифициро-ванный линейно-метаморфический тип такого же оруденения [3]. А собственно углеродистое вещество месторождения Бакырчик стали именовать шунгитовым. По мнению С. Г. Глеба-шева с соавторами [2], Бакырчикскую группу шунгит-платиноидно-золото-сульфидных месторождений, расположенных в пределах Кызыловской зоны разломов в Восточном Казахстане, в настоящее время можно рассматривать как промышленно перспективную наряду с Зажогинской группой благород-нометалльно-шунгитовых месторождений в Карелии.

В пределах Кызыловской зоны разломов, аналогично карельским шунгитовым месторождениям, выделяются три типа шунгитоносных пород — высокоуглеродистый шунгитовый (Сорг более 25 %), среднеуглеродистый шун-гитистый (Сорг 5—25 %), низкоуглеродистый шунгитсодержащий (обычно 1—5 %), и ряд минеральных разновидностей шунгитоносных руд [3]. Строение углеродистого вещества у всех ти-

*ТГРУ ОАО «Татнефть», Казань.

пов шунгитоносных пород этой зоны гетерогенно, причем степень гетерогенности увеличивается при переходе от высокоуглеродистых шунгитовых пород, в которых зерна миграционного шунгита слагают от 50 до 90 % объема, к низкоуглеродистым шунгитсодержа-щим породам, где степень насыщения пород обособлениями углеродистого вещества колеблется от 5 до 35 %. Углеродистое вещество представляет собой совокупность не менее пяти структурных модификаций — слабометамор-физованных битумов, низшего антраксолита, графитоида, графита, среди которых в количественном плане резко преобладает шунгитовая модификация — высший антраксолит (90—99 %).

Структурная аналогия антраксолита месторождения Бакырчик (в дальнейшем в работе будем именовать это вещество казахстанским антраксолитом) и высших антраксолитов Карелии была установлена по результатам термического, рентгеновского анализов и электронографии [3]. В частности, кривые ДТА указанных веществ имеют практически одинаковую форму, сходные температуры начала и конца выгорания и значения энергии активации. Межплоскостные расстояния, отвечающие, согласно принятой в качестве исходной модели графитоподобности структуры, межплоскостному расстоянию между углеродными сетками базальных плоскостей d002, у карельских антраксолитов варьируют от 0.341 до 0.360 нм [4], по данным Л. А. Алешиной и А. Д. Фофанова [5] составляют 0.35 нм. У казахстанского антраксолита аналогичные межплоскостные расстояния изменяются в пределах 0.348—0.350 нм. На основании электронографических исследований установлено, что вещество казахстанского высшего антраксолита представлено в основном «шунгитовой» разностью, а также «турбострати-ческим» графитом [3].

В связи с наличием специфических сложностей, для точной диагностики структурных форм собственно углеродистого вещества [1, 6] комплексно применяются различные методы, а именно термоаналитический, рентгеноструктурный, электронографический, электронно-микроскопический. Отметим, что все эти методы характеризуют прежде всего атомно-молекулярную структуру и ряд свойств, а также микротекстур-ные особенности исследуемого объекта. Дополнительным фактором, влияющим на интерпретацию данных этих методов, является то, что высшие антраксолиты представляют собой некристаллические вещества, вследствие чего методы анализа молекулярного строения не могут дать однозначной структурной характеристики. С их помощью можно определить некоторые параметры ближнего порядка, но нельзя создать точных структурных моделей, по которым идентифицируются, например, кристаллические вещества.

Надмолекулярная структура является одним из характеристических признаков антраксолитов [7, 8], что служит причиной сравнения надмолекулярных структур высших антраксолитов Карелии и шунгитоподобного вещества месторождения Бакырчик.

Наряду со сведениями о составе, молекулярной структуре и физико-химических свойствах образца битума, необходимыми для установления его принадлежности к тому или иному классу [1], в последнее время предпринимаются попытки в качестве диагностических признаков использовать данные об элементах надмолекулярной структуры, фиксирующиеся в твердых битумах

методами высокоразрешающей микроскопии [9, 10]. Подобный подход дополнительно мотивируется тем, что технологичность тех или иных веществ в целом определяют не только их молекулярная структура, но и в значительной степени особенности строения на микро- и наноуровне. Такая дисперсность характерна практически для всех природных твердых углеводородов и достаточно явственно наблюдается у высших антраксолитов, придавая веществу особые физико-химические свойства, что определяет необходимость ее детального исследования. В частности, относительно хорошо изученные технологические свойства и возможности применения антраксолитов из шунгитовых пород Карелии связываются прежде всего с их особой, глобулярной формой структуры [11]. Для исследования элементов наноструктуры высших антраксолитов достаточно эффективными зарекомендовали себя методы сканирующей зондовой микроскопии [9, 12]. В данной работе приводятся результаты изучения надмолекулярного строения углеродистого вещества месторождения Бакырчик. Наряду с изучением надмолекулярного строения казахстанских высших антраксолитов мы провели сравнение его с наноструктурой карельских антраксолитов.

Материал и методы исследования

Казахстанские высшие антраксолиты имеют, как правило, черную блестящую поверхность с характерным раковистым изломом и внешне отличаются от карельских лишь значительно меньшей твердостью.

Образцы высшего антраксолита месторождения Бакырчик для АСМ-исследований были отобраны из небольшого (диаметром около 15 см) массивного куска породы, представляющей собой «высокоуглеродистую шунгитовую брекчию» (по терминологии С. Г. Глебашева) со слоисто-линзовой текстурой. Доминирующее в составе брекчий углеродистое вещество представлено многочисленными угловатыми и изометричными кластическими зернами высшего антраксолита (миграционного шунгита), в целом слагающими от 50 до 90 % объема брекчий. В частности, в сделанном нами шлифе преобладают черные непрозрачные зерна многогранной формы, сложенные углеродистым веществом. Они занимают до 80—90 % площади шлифа. Величи- на зерен колеблется в основном от 0.5 до 2.0 см. Они сцементированы прослоями мелко- и среднезернистого кварца, слюды, кальцита и волокнистого халцедона. Степень окатанности зерен неодинакова: есть как хорошо окатанные, так и неокатанные. Встречаются вкрапленники пирита, образующие многочисленные скопления.

Для визуализации субмикро- и на-номорфологических особенностей поверхности сколов зерен использовались сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) ARIS2200 с максимальным полем сканирования 7 х 7 мкм и атомно-силовой микроскоп (АСМ) ARIS3500 с максимальным полем сканирования 70 х 70 мкм (фирма «Burleigh Instruments»).

В качестве СТМ-зондов использовались механически приготовленные иглы из платиноиридиевой проволоки. Для съемок поверхности с помощью АСМ использовались стандартные промышленные кремниевые кантилеверы (фирмы «Burleigh Instruments» и «Veeco Instruments»), полученные методом анизотропного химического травления, на кончиках которых были сформированы кремниевые иглы пирамидальной формы. Радиус закругления кончиков этих игл составлял 8—10 мн , жесткость — 0.1 Нм/ .

Все изображения поверхностей были получены на воздухе при комнатной температуре. На АСМ съемки проводились как при постоянной высоте, так и при постоянной силе взаимодействия зонд-подложка в контактном (уровень сил 10‒8—10‒9 Н) режиме. На СТМ съемка велась в режиме постоянной высоты.

Для исследования микротекстуры использовался растровый электронный микроскоп JSM6400 (Jeol), параллельно осуществлялся элементный контроль исследуемых поверхностей методом рентгеноспектрального микроанализа с помощью анализатора «LINK», сопряженного с электронным микроскопом.

Результаты

По своим внешним свойствам (цвету, блеску, твердости) отобранные в качестве образцов зерна высшего антраксолита были достаточно однородны. Рентгеноструктурный анализ исследованного с помощью микроскопов образца показал помимо присутствия ряда вышеперечисленных минеральных фаз наличие на дифрактограмме характерного для высших антраксоли- тов углеродного пика, характеризующего межплоскостное расстояние, близкое к графитовому, но слегка его превышающее (0.339 нм).

Электронно-микроскопическое исследование

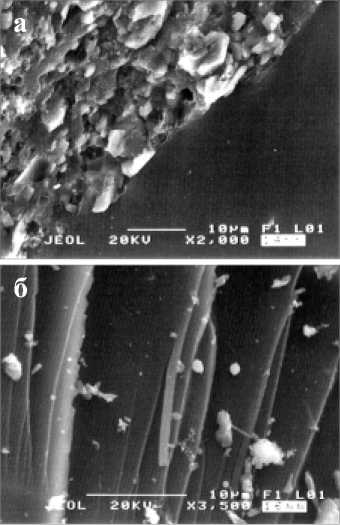

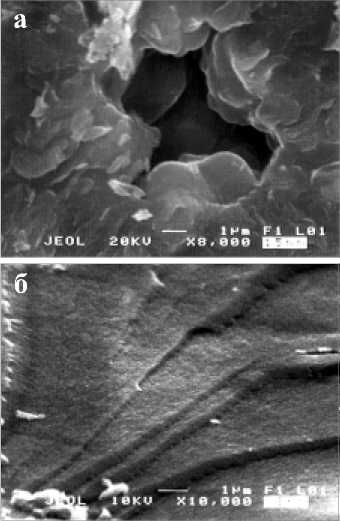

Энергоспектральный элементный анализ антраксолитов из Казахстана показал, что, хотя количество минеральных примесей в их углеродной матрице выше, чем у карельских, поверхность скола по большей части вскрывает именно углеродную матрицу (рис. 1). При исследовании казахстанских антраксолитов с помощью электронного микроскопа на всех образцах наблюдалась схожая морфологическая картина поверхности скола — пластинчато-ступенчатая, в отличие от карельских, имеющих, как правило, округлые формы субмикрообособлений на поверхности скола (рис. 2). При этом форма и размеры пластин казахстанского антраксолита были весьма разнообразны. Хотя торцы пластин чаще всего ровные и прямые, отмечаются и зазубренные края с треугольными, как у пилы, зубцами. Шаг ступеней изменяется от одного до нескольких десятков микрометров. Встречаются как субпараллельные ряды пластин, так и веерообразно расходящиеся. Зафиксированы и характерные для многих твердых битумов и ряда минералов

Рис. 1. РЭМ-изображения углеродных матриц и распределенных в них минеральных микровключений у высших антраксолитов Карелии (а, показана зона контакта высшего антраксолита (темное) и вмещающей породы) и Казахстана (б)

Рис. 2. РЭМ-изображения ступенчатой микроморфологии сколов высших антраксолитов Карелии (а) и Казахстана (б)

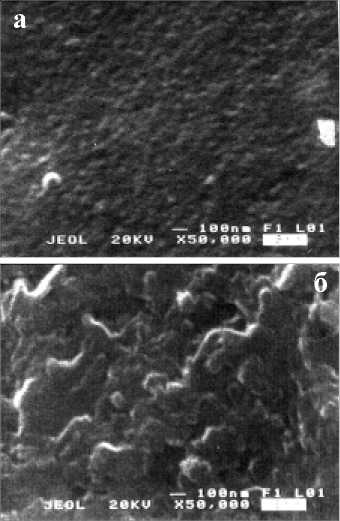

лентовидные отщепы от торцов пластин (рис. 1, б). Механизм такой фибра-ляции в твердых битумах на основе их структурных особенностей и взаимодействия разрывных и сдвиговых напряжений описал Н. П. fiшкин [13]. Местами при высокоразрешающей электронно-микроскопической съемке (с изменением фокусировки электронного пучка) удается визуализировать на поверхности углеродной матрицы казахстанского антраксолита элементы рельефа, соответствующие глобулярному строению (рис. 3, а). Величина глобул согласно электронно-микроскопическим данным достигает порядка 100 нм. Электронно-микроскопические снимки подобного разрешения не дают возможности наблюдать признаки глобулярной структуры на образцах карельских антраксолитов (рис 3, б). Для этого требуется дополнительная обработка поверхности образца (например, ионное травление, термоокисление) [14]. По нашему мнению, связано это со значительно меньшим размером глобул у карельских антраксолитов и с особенностями рассеяния электронного пучка в углеродной матрице, делающими такую разницу в размерах существенной в анализируемом диапазоне величин изучаемых объектов при электронно-микроскопической съемке. Неудачи при выявлении признаков надмолекулярного строения на других участках поверхностей сколов казахстанского антраксолита не указы- 6

Рис. 3. Высокоразрешающие РЭМ-изобра-жения глобулярного строения казахстанского антраксолита (а) и округло-извилистого ступенчатого рельефа карельского антраксолита (б)

вают на их отсутствие, поскольку могут быть объяснены аналогичными методическими причинами.

Зондово-микроскопическое исследование

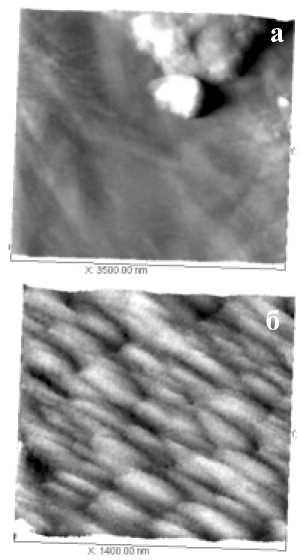

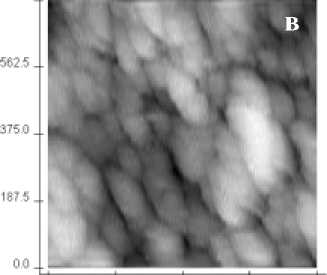

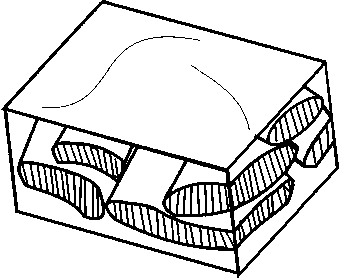

При исследовании образцов антраксолитов месторождения Бакырчик с помощью сканирующего туннельного и атомно-силового микроскопов были выявлены две принципиально различающиеся по своему строению фазы высшего антраксолита. Первая фаза имеет четко выраженную анизометричную блочную субмикроструктуру. Поверхность скола в одном направлении гладкая и относительно ровная, на ней местами видны лишь очертания блоков, а более детальное исследование не выявляет признаков наноструктурирования (рис. 4, а). На поперечном сколе этого же образца уже четко видно блочное строение, размеры блоков преимущественно составляют около 300—500 нм в длину и 80—100 нм в ширину (рис. 4, б, в). По нашему мнению, блочная субмикроструктура, схематически изображенная на рис. 5, характеризует фазы казахстанского антраксолита с более четкой, по рентгеновским и электронографическим данным, графитоподобной структурой [16].

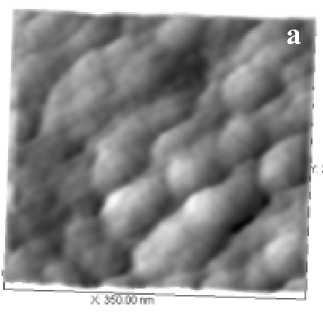

Вторая фаза имеет уже ясно выраженное глобулярное строение поверхности (рис. 6, а). Модальный размер эллипсоидальных глобул составляет

80 нм в максимальном поперечнике. Распределение их по размерам имеет логнормальноподобный характер. Форма глобул чаще всего округлая, хотя встречаются угловатые фрагменты, вплоть до довольно четких морфологически кристаллоподобных образований. Обращает на себя внимание ориентационное упорядоченное расположение глобул казахстанского антраксолита, длинные оси которых ориентированы в одном направлении.

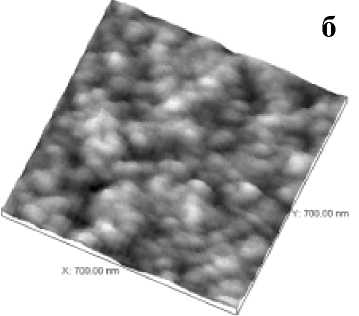

Уже предварительно можно отметить некоторые отличия в характере глобулярной структуры изученных образцов по сравнению с карельскими высшими антраксолитами (рис. 6, б). В карельских антраксолитах отчетливее выражена близсферическая форма глобул, тогда как в казахстанских они несколько уплощены и имеют более разнообразные формы. Преимущественные размеры глобул карельских антрак-

пт 00 187 5 375 0 582 5 750 0

Рис. 4. АСМ (а, б) и СТМ (в)-изображения блочной структуры (в двух взаимно перпендикулярных проекциях) казахстанского антраксолита

Рис. 5. Схематическое блочное строение казахстанского антраксолита солитов по данным СТМ‒АСМ варьируют в пределах 10—50 нм, что в несколько раз меньше, чем у казахстанских, и значительно разнообразнее характер их агрегации [12].

Электронно-микроскопические изображения казахстанских антраксолитов, в отличие от карельских, позволили нам уже довольно четко визуализировать глобулярное строение отдельных участков. Методика зондовой микроскопии еще не является рутинной, и корректность интерпретации результатов зависит от множества различных факторов [15], но следует обратить внимание на то, что в наших исследованиях битумных веществ с помощью зондовых микроскопов это первый пример корреляции на субмикронном уровне с очень высокой степенью достоверности электронно-микроскопических и зондово-микроскопических данных.

б

Рис. 6. АСМ-изображения глобулярной структуры казахстанского (а) и карельского (б) антраксолитов

По ресурсам месторождения Кызы-ловской зоны Казахстана вполне сопоставимы с эталонными объектами Карелии, выгодно отличаясь от последних существенными скоплениями высокоуглеродистых разностей шунгитоподобных руд, и данное сырье можно использовать как аналог карельских шунгитов [16]. Тем не менее выявленные нами уже при предварительном исследовании наноструктурные различия, в связи со значительным влиянием наноструктурирования на физико-химические свойства вещества, диктуют при оценке возможности применения казахстанских шунгитоподобных пород, как и карельских, предварительное изучение не только таких характеристик, как содержание углерода и параметры атомно-молекулярной структуры, но и надмолекулярного строения.

Заключение

Мы провели исследование микро-и наноструктурирования казахстанских антраксолитов на базе современных высокоразрешающих методов (сканирующей туннельной и атомно-силовой микроскопии, растровой электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа).

Несмотря на то, что на этот момент нами получены данные только по одному месторождению, эти предварительные результаты показали разнообразие надмолекулярного строения антраксолитов в пределах одного исследуемого образца. Высшие антраксолиты Карелии и Восточного Казахстана имеют некоторые структурные различия, проявляющиеся на микро- и наноуровне. Основное из них состоит в том, что шунгиты Карелии в наноструктурном плане более однородны, чем казахстанские. Вероятно, гетерогенность надмолекулярной структуры казахстанских антраксолитов вызвана их более значительной графитизацией. На примере казахстанского антраксолита показана корреляция электронно-и зондово-микроскопических данных у фазово-однородных веществ.

Данное исследование является дополнительным свидетельством того, что надмолекулярное строение имеет все шансы рассматриваться как равноправный диагностический признак твердых битумов, в частности антраксолитов.

Список литературы Надмолекулярное строение антраксолита месторождения Бакырчик, Восточный Казахстан

- Пеньков В. Ф. Генетическая минералогия углеродистых веществ. М.: Недра, 1996. 224 с.

- Глебашев С. Г., Игнатьев С. В., Ковязин А. Н. Формирование и размещение шунгитовых пород Кызыловской зоны (Восточный Казахстан) // Советская геология, 1989. № 1. С. 33-42.

- Глебашев С. Г. Шунгитоносность Кызыловской зоны разломов (вещественный состав, закономерности размещения, условия формирования и прогноз): Дис.... канд. геол.-мин. наук. Казань, 1992. 130 с.

- Ковалевский В. В. Структура шунгитового углерода // Журнал неорганической химии, 1994. № 39. С. 28-32.

- Алешина Л. А., Кузьмина И. О., Фофанов А. Д., Шиврин О. Н. Рентгенографическое определение структурных характеристик ближнего порядка в шунгите-I // Конденсированное некристаллическое состояние вещества земной коры. СПб.: Наука, 1995. C. 104-106.