Надпись № 3 X в. из Мурфатлара (с. Басараби, Румыния)

Автор: Медынцева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена дискуссионному прочтению одной из самой исторически важной кириллической надписи-граффити X в. (№ 3) из скального монастыря близ с. Мурфатлар (Румыния). Эта надпись состоит из двух частей. Удовлетворительно прочитаны К. Попконстантиновым и О. Кронштайнером лишь первые четыре строки, в которых говорится о построении церкви, посвященной св. Георгию. Относительно новое прочтение и полное восстановление текста А. А. Зализняком до сих пор не привлекло внимания научной общественности, хотя оно вводит эту уникальную в историческом смысле надпись в область взаимоотношений монастыря и местного населения и объясняет ее как запись об оброке или обете двух крестьян в пользу монастыря (церкви Св. Георгия). Новый пересмотр позволяет уточнить значение слова «делает» как «возделывает», а термина крын (крин) - на основании аналогий с древнерусскими письменными источниками - не как меры зерна или каменных сосудов, а как поземельной меры. Кроме того, необходимо подчеркнуть упоминание зерновой культуры рожь в старославянском тексте X в.

Граффити, кириллица, скальный монастырь, новое прочтение, церковь, высеченная из камня, крин как поземельная мера, рожь, монастырское землепользование

Короткий адрес: https://sciup.org/143171191

IDR: 143171191

Текст научной статьи Надпись № 3 X в. из Мурфатлара (с. Басараби, Румыния)

В 1957 г. в Румынии вблизи села Мурфатлар (с. Басараби, исторческая область Добруджа1, входившая некогда в состав I Болгарского царства) был обнаружен древнейший скальный монастырь конца IX – Х в. Он расположен на месте древних римских каменоломен и состоит из шести небольших церквей, погребальных камер и галереи, вырубленных в скале. В результате археологических раскопок 1957–1962 гг. под руководством профессора И. Барня на стенах

1 Добруджа – плодородная равнинная область в нижней части течения р. Дунай. В настоящее время она разделена по течению Дуная: южная ее часть относится к Болгарии, а северная – к Румынии.

пещерной церкви были обнаружены надписи Х в., прочерченные острым предметом по относительно мягким известковым блокам ( Барня , 1962). Они различаются и по языку, и по алфавитам: рунообразные, греческие, славянские кириллические, смешанные (кириллические и глаголические). Многочисленные рисунки, врезанные в мягкий известняк, разнообразны по тематике – изображения крестов, людей и животных, всадников, сцен охоты – и легко находят себе место среди подобных рисунков евразийских степей. Известны они и на территории современной Болгарии: в Плиске, в развалинах монастыря близ с. Равна и в других местах ( Овчаров , 1975). Надписи (их насчитывается к настоящему времени более ста) отличаются и по графике, и по алфавитам, и, вероятно, по языку от древнеболгарских надписей этого времени. Среди них встречаются надписи греческие (византийские), фрагменты славянских глаголических и несколько десятков надписей, напоминающих тюркоязычное руническое письмо. Внимание исследователей привлекли в первую очередь многочисленные руноподобные надписи, количество которых превышает несколько десятков. До настоящего времени предложено множество вариантов их прочтения исходя из языка протоболгар, а в последнее годы многие из них истолковываются по сходству руноподобных знаков со знаками алано-протобулгарского (донско-кубанского) письма.

Но до сего дня не существует общепризнанного их прочтения, несмотря на многие попытки различных исследователей, среди которых встречаются как признанные специалисты по протоболгарскому языку (см., например: Бешевли-ев , 1976), так и многочисленные любители. Но и до сих пор актуальным является мнение И. Л. Кызласова, выскзанное больше двадцати лет назад: «…эта письменность, несмотря на ряд ее руноподобных знаков, не похожа ни на один из известных алфавитов тюркоязычных народов… Ее не следует ни относить к руническим, ни называть таковой» ( Кызласов , 1994. С. 38). Само обилие и разнообразие прочтения одних и тех же надписей разными исследователями на основе разных тюркских языков подтверждают точку зрения И. Л. Кызласова. До сих пор нельзя признать достаточно аргументированным ни одно из прочтений руноподобных надписей, хотя само сходство многих знаков с тамгообраз-ными знаками салтово-маяцкой археологической культуры, Крыма и Болгарии, сходство с некоторыми знаками протоболгарского письма, как и рисунки, характерные для этих же регионов, не оставляют сомнения в присутствии протобол-гарского этнического элемента среди насельников монастыря.

Но нет полного и критического прочтения не только загадочных «протобол-гарских» надписей, но и всех надписей, исполненных кириллическим письмом, так как и эти надписи достаточно своеобразны. Они неоднократно издавались, и в их прочтении достигнут значительный прогресс. Но до сих пор нельзя сказать, что они все полностью прочитаны, истолкованы и получили исчерпывающий грамматический и палеографический анализ. В значительной мере это объясняется географическим положением монастыря – на территории, ныне находящейся в Румынии, но исторически принадлежавшей к землям Добруджи, входившим на протяжении средневековья в границы I Болгарского царства. Это обстоятельство не могло не сказаться на тенденциозности некоторых прочтений и доступности надписей для изучения, а возможно, и сохранности всего комплекса (Овчаров, 2002). Наиболее объективно и профессионально комплекс надписей исследован проф. К. Попконстантиновым; ему принадлежит не только открытие, прочтение, датировка и издание многих надписей – «рунических» и славянских, но и изготовление большинства фотографий и адекватных про-рисей надписей и рисунков, которыми пользуются большинство исследователей, в том числе никогда не видевших подлинники. Ему же принадлежит значительный вклад в исследовании большинства кириллических и глаголических надписей. Но, повторяю, несмотря на то, что они неоднократно издавались (Попконстантинов, 1983. С. 135 сл.; Popkonstinov, 1986; 1987; Popkonstantinov, Konstantinova, 1995. С. 111 сл.), к прочтению и комментариям некоторых надписей до сих пор остается ряд вопросов, хотя нет повода сомневаться в профессионализме и объективности выполненных им фото и прорисей. Разночтения и лакуны в прочтении вызваны как сложностью и плохой сохранностью эпиграфического материала, с трудом поддающегося прочтению, так и необычностью и нестандартностью языка и графики всех мурфатларских надписей, в том числе и кириллических.

К таким кириллическим надписям принадлежит надпись № 3 – самая значительная среди них, хотя она была опубликована в числе первых, и исследователи обращались к ней неоднократно. В настоящей (краткой) работе нет смысла подробно рассматривать многочисленные ошибочные прочтения, так как все они, в конце концов, отталкиваются от прочтения первооткрывателей – И. Барня (1962) и Г. Михаиле (1964). Согласно прочтению И. Барня, который рассматривал только первую часть текста, она выполнена кириллическими буквами и выглядит так:

ТОУПАИ Д

ЛАЕТЪ ГЕОР

ЦРЪКВЕ КАМ(Е)НЪИ С КЪИ КРЪИНЪИ РЪЖ НЪИ

Он полагал, что Тупай это протоболгарское, «тюркское» имя, который построил (сделал) церковь в скале, посвященную св. Георгию. Но в настоящее время наиболее известной и общепринятой является версия прочтения К. Попкон-стантинова, вошедшая в Cвод древнеболгарских надписей, изданных в Зальцбурге ( Popkonstantinov, Kronsteiner , 1994. S. 79). Нужно заметить, что данное издание не предусматривает исчерпывающую публикацию надписей, куда должны были быть включены: их полный перечень, варианты прочтения, датировка и полный грамматический комментарий. В этом издании К. Попконстантинов несколько исправляет свои предшествующие прочтения, учитывая поправки других авторов. Здесь же от имени двух авторов (К. Попконстантинова и О. Кронштайнера) предлагается следующее прочтение (рис. 1; 2):

[ Т ] ОУПАИ

ДhЛАЕТЪ ГЕОРЬ ГЕh@ ЦРЪƒƒƒƒƒƒƒƒƒКВЕ КАМ[] НЪИ Сh КЪИ КРЪИНЪИ И РЪЖh

НЪИ

А Т@ГАН ИЗ ПОЛОУ ТЪКА [ ] ОБА С# ЕС[]АП[]@Y

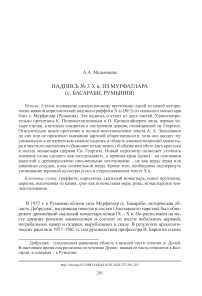

Рис. 1. Фото надписи № 3 (по: Popkonstinov, Kronsteiner , 1994)

К прочтению добавлены краткое описание и перевод: «Тупай делает церковь Святого Георгия, вырезанную из камня…» (Ibid.). Вторая часть надписи (6–8-я строки) осталась в данном издании без перевода, хотя в более ранних изданиях К. Попконстантинов восстанавливает слова «Тонган из Полутка…»: первое – как имя собственное Тонган древнетюркского происхождения, восходящее к тюрско-османскому «сокол», а второе (Полуток) – как название местности – села, из которого пришел в церковь монастыря Тонган ( Popkonstantinov , 1986. C. 90, 91). Но полностью смысл надписи не восстанавливается. Как видно, простое описание в данном случае не помогает объяснению содержания, уже частично восстановленного в предыдущих работах, и авторы ограничились переводом первой части надписи. Можно пожалеть, что в таком итоговом издании утрачен ряд аспектов, восстанавливающих подлинный смысл надписи. Но, вероятно, авторы решили не останавливаться на спорных моментах и лишь очень кратко перевести надпись (она рассматривается как одна). Против перевода нет возражений. Но все же нужно отметить, что надпись полностью не прочтена

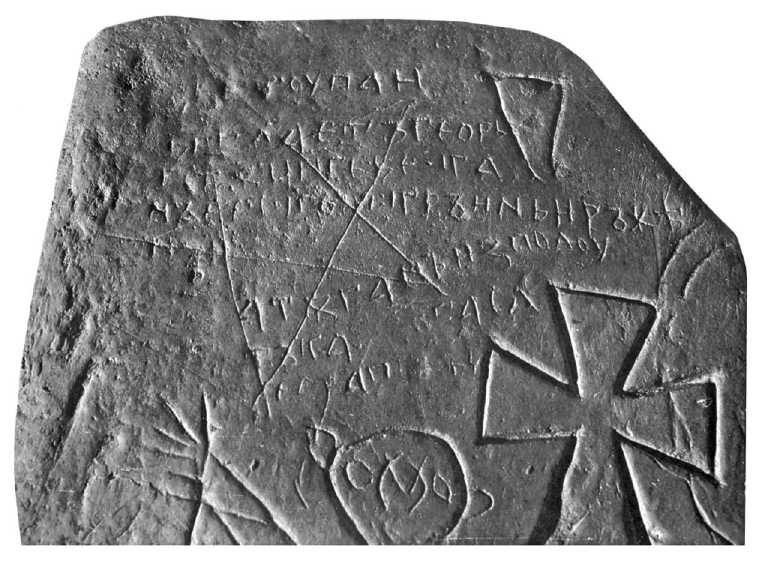

Рис. 2. Прорись надписи № 3 (по: Popkonstinov, Kronsteiner , 1994)

и не прокомментирована. Между тем, заслуживают внимания прочтение и перевод, сделанные позднее А. А. Зализняком, кратко прокомментировавшим надпись (среди поправок и комментариев к некоторым киевским и новгородским надписям-граффити), несколько исправивший и дополнивший предыдущие:

-- [ Т ] ОУПАИ

ДhЛАЕТЪ ГЕОРЬ

ГЕВ@ ЦРЪƒƒƒƒƒƒƒƒƒКВЕ КАМ[Е]

НЪЕ Сh КR КРЪИНЬИ И РЪЖh

НЪИ

А Т@ГАНЪ ИЗ ПОЛОУ

ТЪКА ОБА С#

ЕС[Т]А П[ОР]@Y(ИЛ)[А]

Его перевод надписи несколько иной: «Тупай делает Георгиеву церковь, обсекая камень, и сосуды для ржи. А Туган [с ним] исполу. Оба поручились». Таким образом, он в общих чертах принимает прочтение и перевод первой части надписи, представленный в К. Константиновым и О. Кронштайнером, и предлагает прочтение и перевод второй части надписи. Несколько странное сочетание – строительство церкви и изготовление сосудов (каменных) для зерна – А. А. Зализняк объясняет тем, что часто церкви использовались в роли зерновых складов, ссылаясь на надпись из болгарского скального монастыря близ с. Крепча (Зализняк, 2004).

Как видно, исследователь просто не учел, или ему были не известны, все предшествующие изданию П. Константинова и О. Кронштайнера прочтения и истолкования. Основное достижение А. А. Зализняка состоит в прочтении второй части надписи и восстановлении общего смысла как поручительства об исполнении работ для монастыря двумя лицами. Кроме того, им отмечена такая графическая особенность надписи, как смешение Ъ и Ь .

Между тем, у этой надписи имеются другие особенности графики, без учета которых невозможно ее правильное прочтение Речь идет об особом построении буквенного знака, соответствующего кириллическому R. Как известно, эта графема обычно изображается сочетанием Ъ и I (десятиричного). В надписи № 3 она изображена сочетанием Ъ и И (восьмеричного), как в глаголическом письме. Подобное сочетание изредка используется и в кириллических рукописях. Е. Ф. Карский указывает единичные случаи такого написания в Супраль-ской рукописи, Слуцкой псалтыри, Слепченском апостоле, Болонской псалтыри, а из памятников эпиграфики – в надписи Самуила 993 г. ( Карский , 1979. С. 204).

Для понимания смысла нужно прояснить прочтение и перевод слов КАМ(|) Сh К(ъИ). Это одно слово камысекы ( камъисhкъи ) – образование от слова, аналогичного древнерусскому каменосѣцьць , обозначающего профессию каменщика. Оно зафиксировано в словаре И. И. Срезневского по источникам XVI в. ( Срезневский , 1895. Стб. 1185). В Путятиной минее (XI в.) встречено и более сложное словосочетание кам| нер@косhYенъ » (Там же. Стб. 1188). Из-за особенностей графики два конечных знака этого слова надписи следует понимать как R + И (Ъ И). Далее на фото и прориси видны две точки, возможно – разделительный знак, такой же знак можно увидеть после слова церкви . Подобные особенности графики – построения буквенных знаков Ы – встречены в надписи № 5 из этого же комплекса, что подтверждает неслучайность такого написания. Таким образом, это слово относится к слову церкви и поясняет способ ее строительства. Следовательно, подтверждается, что в надписи идет речь о вырубленной в скале церкви, посвященной, исходя из текста, св. Георгию, а не о мастере по имени Георгий, как уже отмечалось рядом исследователей. Некоторые сомнения остаются в отношении прочтения окончания в имени. В Своде К. Попконстантинова и О. Кронштайнера ( Popkonstantinov, Kronsteiner , 1994) имя читается как Георь/геѣѫ, А. А. Зализняк предложил вместо «аномального», по его мнению, прочтения оправданное с грамматической точки зрения – Георь/ гевѫ ( Зализняк , 2004. С. 280). Но изучение фото и прориси данного участка надписи, к сожалению, не подтверждает этого – отчетливо просматривается именно геh@ , хотя теоретически можно легко допустить прочтение в вместо h. Объяснить появление такого окончания имени пока невозможно, впредь до нового тщательного обследования подлинника2.

Кроме того, на основании фото и прориси, помещенных в издании К. Попкон-стантинова и О. Кронштайнера, можно предложить иное прочтение первого слова во второй строке. Первая буква может быть понята как Д или как М , так как на фото отчетливо видны две вертикальные черты и плохо читаемая черта, которую можно понять как неглубокую середину буквы М (см. аналогичное начертание в начале 4-й строки). В этом случае все слово читается мhлаеть , возможно, от млhти , мелю ( Срезневский , 1893. Cтб. 158). Там же указано слово млhние – молотьба. В Старославянском словаре приводится глагол мл h ти в значении «молоть» – по рукописям: Зографское, Мариинское, Ассеманиево ев., Супрасльская рук., Саввина книга (Старославянский словарь…, 1994. С. 552; см. также: Лука , 17, 35; Матф . 24, 41). Но в данном случае вызывает сомнение форма мhлаеть , которая должна бы быть образована не от глагола млѣти , а от глагола многократного действия мелати , не зафиксированного словарями3. Отклонением от нормы в этом случае является наличие h вместо е и группы hл вместо ожидаемого лh . Последнее может быть объяснено в ряду особенностей графики т. н. преславской одноеровой школы, использующей подобные сочетания вместо ръ , лъ , довольно широко представленной в памятниках древнеболгарской эпиграфики ( Гълъбов , 1968; 1975; 1980. С. 54, 55). В ряду особенностей этой школы, вероятно, находится использование h вместо , что тоже аналогично образованию этой графемы в глаголическом алфавите и встречается в некоторых древнейших кириллических рукописях ( Карский , 1979. С. 205). Подобное написание h вместо известно и в древнейших (X в.) кириллических древнеболгарских надписях: ктиторской надписи из Теке-Козлуджа – Власиh- ( Иванова , 1955. С. 98), надписи № 2 из Круглой церкви в Преславе – енъ ( Медынцева, Попконстантинов , 1984. С. 41), надписи на крепостной стене из Плиски: hнъ . hковъ ( Лисицов , 1979. С. 182) и некоторых других. Такая же закономерность использования ять встречается и в других надписях Мурфатларского комплекса, например, в надписях № 1, 5, 7. Не исключено, что эта же особенность отражена и в надписи № 3.

По смыслу в надписи № 3 можно ожидать слово, производное от «молоти» или «молотить» Трудно сказать в данном случае, о каком виде обработки зерна идет речь, но оба варианта более закономерны в контексте упоминания слов «крынъ/кринъ ржаный», чем изготовление каменных сосудов для зерна или высекание каменных блоков. Но все же нужно учесть, что прочтение мѣлати, хотя и согласуется с контекстом надписи в целом, не находит подтверждения в письменных древнеславянских памятниках.

Таким образом, следует признать, что отсутствие словоформы и грамматического соответствия в древнеславянских памятниках не позволяет подтвердить такое прочтение, хотя оно и кажется закономерным по дальнейшему упоминанию « крина ржи ». Это несоответствие заставляет вернуться к прочтению глагола как дhлаетъ (в версии К. Попконстантинова и О. Кронштайнера) и восстановить первое слово как дhлати . Этот глагол имеет много значений, среди прочих – обрабатывать землю, возделывать ( Срезневский , 1893. Стб. 785, 893), что засвидетельствовано по памятникам XIV в. (Быт. II, 15). Рожь (ръжь) (растение) и рожь (зерно) неоднократно упоминаются в древнерусских летописях (С резневский , 1912. Стб. 204). Нередки упоминания ржи в новгородских берестяных грамотах (см., например: Янин, Зализняк , 1986. С. 163). В Старославянском словаре (1994) оно не отмечено. Но в археологических материалах находки ржи относятся к раннему железному веку. Известна она была и римлянам в качестве грубой пищи, о чем упоминает римский историк Плиний Старший (I в н. э.) ( Краснов , 1971. С. 10, 15–19; Жуковский , 1971. С. 93). Общеизвестно, что как источник питания она больше ценилась и ценится в настоящее время в северных регионах за мо-розоусточивость, неприхотливость и высокую урожайность. Но как письменное упоминание в старославянских текстах она встречена впервые.

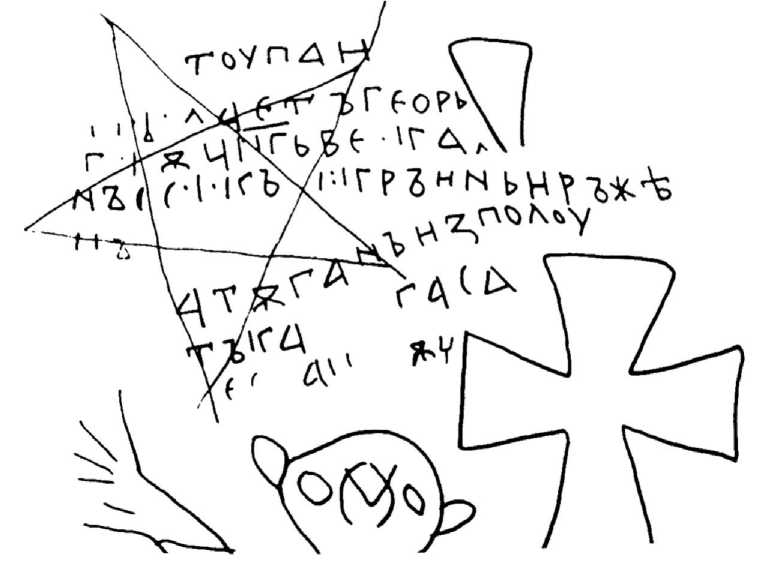

Следует продолжить и дальнейшее комментирование текста с учетом нового прочтения слов « црък(ъ)ве камъисhкъи – (церкви Св. Георгия, высеченной из камня). Слова надписи «крын ржаный», возможно, следует понимать не как меру зерна (как предложил А. А. Зализняк вслед за другими исследователями), а иначе. Помимо указанных выше значений – сосуд для зерна , хлебная мера – тут, скорее всего, идет речь о мере площади. В берестяных грамотах неоднократно упоминается коробья как мера зерна. Но известна и древнерусская «коробья» как поземельная мера, происходившая от меры зерна, высеваемой на определенной площади, что неоднократно засвидетельствовано письменными древнерусскими источниками. «Название хлебной меры переносится и на площадь, на которую высевалось это количество хлеба… В Новгороде коробья равнялась десятине» ( Каменцева, Устюгов , 1975. С. 50, 51). Неизвестно, чему в реальности равнялся «крин». Но контекст говорит, что речь идет об обработке участка земли – крина (крына). Дальнейшее прочтение, предложенное А. А. Зализняком: «А Туган из полу делает то же самое» ( Зализняк , 2004. С. 280) легко помещается в данный контекст с той лишь поправкой, что речь идет не о каменотесах, а о возделывании участка земли. Он считает, что полутък – то же, что и половина , и в подтверждение такого толкования ссылается на словарь И. И. Срезневского (Там же). Но цезура перед словом оба , где могут поместиться 3–4 буквы (рис. 3) оставляет некоторые вопросы относительно перевода слова полу/тъкъ , написанного в две строки, хотя места для слитного написания слова достаточно. Это обстоятельство позволяют предположить, что буквы тъка являются началом слова тъка(еть) , обозначающего действие по обработке зерна, связанное с молотьбой, так как и в древнерусских словарях, и в старославянских упоминается слово тък и глагол тъкати – тъкѫ - ткать , родственное тыкать , стучать , колотить ( Фасмер , 1987. C. 64), а также «се Гедеон с(ы)нъ Насонь

Рис. 3. Прорись надписи № 3 с учетом поправок А. А. Зализняка и А. А. Медынцевой млатѧше [молотил, имперфект. – А. М.] пшеницю на тоцѣ своем» (Словарь древнерусского языка…, 1991. С. 552). В живом русском языке широко используется слово ток как место для молотьбы зерна. Но предложенное чтение нуждается в проверке на подлиннике, так как не подтверждается ни фотографией, ни прорисью, и в целом не слишком меняет смысл надписи, в которой речь идет о работе на монастырь (церковь Св. Георгия) двух крестьян Тупая и Тугана, причем первый из них обрабатывает участок земли (крин) полностью, засевая ее рожью, а второй, если принять прочтение А. А. Зализняка, – половник, работающий «ис полу», т. е. за половину получаемого продукта. Датировка комплекса надписей не выходит за пределы втор. пол. X – начала XI в., хотя и не подтверждается ни «датами в тексте», ни упоминанием «Симеона первого», имеющее якобы хронологическое значение, как полагал Г. Михаиле (Михаиле, 1964. C. 160). Несостоятельность прочтения дат в некоторых надписях и исторических параллелей обстоятельно доказаны К. Попконстантиновым (Попконстантинов, 1983. С. 145–147; Popkonstantinov, Konstantinova, 1995. С. 111).

Палеографические особенности надписи № 3 не выходят за пределы датировки всего комплекса надписей, что отмечается всеми исследователями. Архаическая алфавитная система наряду с палеографией является дополнительным доказательством древности всего комплекса. Таким образом, надпись № 3, помимо факта письменности, отражающего особую письменную систему, в том числе сочетающую кириллическое и глаголическое построение некоторых буквенных знаков, имеет и важное историческое значение, предоставляя сведения о названии храма и, возможно, самого монастырского комплекса, и единственное аутентичное свидетельство о системе землевладения, обработки земли и возделывания ржи в болгарских монастырях X в. Необходимо, учитывая ее историческую, лексическую и палеографическую значимость, еще раз вернуться к ее обследованию и фиксации с помощью современных технологий.

Список литературы Надпись № 3 X в. из Мурфатлара (с. Басараби, Румыния)

- Барня Й., 1962. Предварительные сведения о каменных памятниках в Басараби (обл. Доброджа) // Dacia. VI. Р. 292-316.

- Бешевлиев В., 1976. Етническата принадлежност на рунните надписи при Мурфатлар // Векове. Кн. 4. С. 12-22.

- Гълъбов И., 1968. Рани школи на стария български книжовен език // Български език. Т. 18. С. 141-148.

- Гълъбов И., 1975. Средновековната българска кирилска епиграфика през последните 30 години // Археология. Кн. 4. С. 13-25.

- Гълъбов, 1980. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. София: Наука и изкуство. 180 с.

- Жуковский П. М., 1971. Культурные растения и их сородичи: систематика, география, цитогенетика, иммунитет, экология, происхождение, использование. 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Колос. 751 с.

- Зализняк А. А., 2004. К изучению древнерусских надписей // Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте. Т. XI. М.: Русские словари. С. 232-287.

- Иванова В., 1955. Надписът на Мостич и преславският епигрфски материал // Станчев Ст., Иванова В., Балан М., Боев П. Надписът на чъргубиля Мостич. София: Българска академия на науките. С. 43-144. (Епиграфска поредица; т. 1.)

- Каменцева Е. И., Устюгов Н. В., 1975. Русская метрология. М.: Высшая школа. 179 с.

- Карский Е. Ф., 1979. Славянская кирилловская палеография. М.: Наука. 494 с.

- Краснов Ю. А., 1971. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы. II тысячелетие до н. э. - 1-я половина I тысячелетия н. э. М.: Наука. 168 с. (МИА; № 174.)

- Кызласов И. Л., 1994. Рунические письменности евразийских степей. М.: Восточная литература. 328 с.

- Лисицов С., 1979. Разкопки на източната крепостна стена от вътрешния град на Преслав през 1973-1974 г. // Плиска-Преслав: проучвания и материалы. Т. 1. София: Българска академия на науките. С. 177-184.

- Медынцева А. А., Попконстантинов К., 1984. Надписи из Круглой церкви в Преславе. София: Болгарская АН. 132 с.

- Михаиле Г., 1964. Старославянские надписи, открытые в с. Басарабь (обл. Доброджа) // Revue roumaine de linguistique. IX, 2. С. 149-169.

- Овчаров Д., 1975. За характера и принадлежността на средновековните рисунки от Басараб (Мурфатлар) // Археология. Кн. 3. С. 1-10.

- Овчаров. Д., 2002. Българи и румънци по Долния Дунав в Ранното Средневековие (по археологически данни) // История на българите: изкривявания и фалшификации. Ч. 1. София: ТАНГРА ТанНакРа. С. 170-200.

- Попконстантинов К., 1983. За надписите "с дата" от скалния манастир при Мурфатлар // Преслав. Т. 3. Варна. С. 135-147.

- Словарь Древнерусского языка XI-XIV вв. Т. IV. М.: Русский язык, 1991. 557 с.

- Срезневский И. И., 1893. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I. СПб.: Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук. 771 с.

- Срезневский И. И., 1895. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб.: Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук. 600 с.

- Срезневский И. И., 1912. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. III. СПб.: Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук. 996 с.

- Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М.: Русский язык, 1994. 842 с.

- Фасмер М., 1973. Этимологический словарь русского языка. Т. 4. М.: Прогресс. 855 с.

- Фасмер М., 1987. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М.: Прогресс. 830 с.

- Янин В. Л., Зализняк А. А., 1986. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951-1983 гг.). М.: Наука. 312 с.

- Popkonstinov K., 1986. Die Inschriften des felklosters Murfatlar // Die slavischeen Sprachen. Bd. 10. Salzburg. S.77-106.

- Popkonstinov K., 1987. Les inscriptions du monastère rupestre près du village Murfatlar (Basarab) // Dobrudža: études ethno-culturelles. Sofia: Editions de l'Académie bulgare des sciences. P. 115-145.

- Popkonstantinov K., Konstantinova V., 1995. Die inschriften des felklosters Murfatlar // Палеобалканистика и старобългаристика: материали от Първите есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов" (1990). Велико Търново: Великотърновски университет "Свети свети Кирил и Методий". С. 111-134.

- Popkonstantinov K., Kronsteiner O., 1994. Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. 1. Salzburg. 270 S.