Находка Nd-таленита на Приполярном Урале

Автор: Козырева И.В., Швецова И.В., Попова Т.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 6 (114), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127799

IDR: 149127799

Текст статьи Находка Nd-таленита на Приполярном Урале

M. н. с.

А. В. Спирин

Среди магматических пород самыми загадочными и парадоксальными остаются кимберлиты, несмотря на более чем вековые усилия выдающихся геологов и петрографов, стремившихся найти кимберлитам их законную петрографическую нишу и понять причины их алмазоносности. Кимберлиты в СССР были открыты дважды: сначала в flкутии на Сибирской платформе в 1954 г., а в 1975 г. в Архангельской области на Русской платформе. История их открытия поучительна, полна драматизма и связана с судьбами многих замечательных геологов и учёных, а также ловких прилипал-проходимцев. Упорство геологов принесло свои плоды при использовании в поле рациональной поисковой “пироповой дорожки”, в основе которой лежали представления о кимберлитах как материнских породах для алмазов и их парагенетических спутников-пиропов. Позднее и в самой flкутии, и в новых алмазоносных провинциях: Австралийской, Канадской, Русской и Бразильской, в “аномальных” геологических ситуациях не раз возникала потребность в новых плодотворных поисковых идеях. Научный анализ причин такой “аномальности” всегда позволял находить адекватные и эффективные алмазопоисковые методики. Так, в Австралии оказалась эффективной не “пироповая”, а “хромитовая” поисковая дорожка. Hа Русской и Бразильской платформах путь к алмазоносным кимберлитам указывают кривогранные алмазы из тиман-ских, уральских и бразильских палеороссыпей.

Геологическая изученность якутских кимберлитов за 50 лет со времени их открытия очень возросла. Hо было бы ошибкой думать, что все загадки кимберлитового вулканизма, кимберлитов и генезиса самих алмазов уже решены. Hо тем не менее при поисках алмазоносных кимберлитов на Русской платформе якутский опыт поистине бесценен. Попытки его игнорировать при алмазопоисковых работах приводят к плачевным результатам, как, например, при неудачных поисках алмазоносных кимберлитов на Тимане и Вишер-ском Урале, в запретных для алмазоносных кимберлитов “молодых” эпибай-кальских и эпигерцинских платформенных структурах, имеющих сегодня характер “юных” возрождённых гор. Эти безумные поиски алмазоносных кимберлитов только на Среднем Тимане обошлись госбюджету примерно в 1 млрд руб.

Весь ареал flкутской позднедевонской алмазоносной кимберлитовой провинции (flАП) простирается на 625 км от полярного круга на севере до широтного колена р. Лены на юге и на 300 км в поперечном широтном направлении. Он включает обособленные кимберлитовые поля: Далдынское, Алакитское, Ботуобинское, Накынское. За полярным кругом на Анабарском щите и в При-анабарье, в Маймеча-Котуйском районе, на Оленёкском поднятии и в бассейне Оленека находится другой обширный ареал (по сути другая провинция) мезозойских (Т-К1) непродуктивных кимберлитов. Им предшествовал короткий (всего 1 млн лет) и колоссальный по масштабам излияний и интрузий раннетриасовый (251 млн лет назад) эпизод Сибирского траппового магматизма. Именно его влиянием на алмазоносную литосферу объясняется непродуктивность всех мезозойских кимберлитов Сибирской платформы [7]. Bсе известные поля девонских алмазоносных кимберлитов flАП располагаются в громадной седловине между Тунгусской трапповой на западе и Вилюйской на юго-востоке синеклизами. Алмазоносные кимберлитовые трубки Алакит- ского поля: “Айхал”, “fiбилейная”, “Сытыканская”, частично или полностью перекрыты, а иногда прорваны раннетриасовыми трапповыми силлами. Имеет несомненную перспективу дальнейший поиск новых кимберлитовых трубок как под траппами Тунгусской синеклизы, так и под юрскими отложениями Вилюйской синеклизы, где уже открыто Накынское поле высокоалмазоносных кимберлитов, перекрытых юрой.

Главные петрографические особенности якутских кимберлитов удалось выяснить лишь в 70-х гг. прошлого века при изучении уникально свежих кимберлитов, встреченных в керне разведочных скважин трубки “Удачной-вос-точной”, одной из шестидесяти кимберлитовых тел Далдынского поля flАП. В этом же поле находится и первая в flкутии знаменитая трубка “Зарница”, открытая Л. Попугаевой в августе 1954 г. по “пироповой шлиховой дорожке”. Большинство кимберлитовых трубок в пределах Далдынского поля группируется в компактные кусты нередко линейной вытянутости, маркирующие скрытые глубинные проницаемые зоны. Общая площадь Далдынского кимберлитового поля 800 км 2 (32 x 25 км). Оно представляет своеобразную проекцию на земную поверхность глубинного магматического источника кимберлитовой магмы над возбуждённой астеносферной линзой. Возраст трубки “Удачной-восточ-ной” позднедевонский, как и у большинства алмазоносных кимберлитов Далдынского, Алакитского, Ботуобин-ского и Накынского полей. Трубка “Удачная” — самая богатая в Далдын-ском поле. И она составляет сырьевую основу Удачнинского ГОКа, на долю которого сегодня приходится более половины всех добываемых в flкутии алмазов.

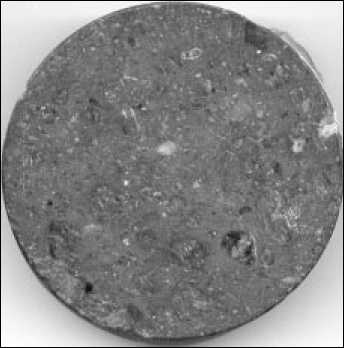

Рис. 1. Неизменённый кимберлит из трубки “Удачной-восточной”. Полировка. Керн с глубины 210—214 м. Диаметр керна 72 мм

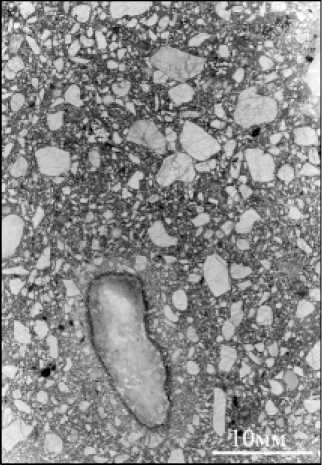

Рис. 2. Порфирокластическая структура кимберлита. Во вкрапленниках свежий оливин. Шлиф из кимберлита трубки “Удач-ной-восточной”

Неизменённые кимберлиты в природе исключительно редки. И работа с таким уникально свежим каменным материалом — большая удача для любого петрографа, позволяющая под микроскопом видеть и первозданный минеральный состав кимберлита, и его первично-магматическую структуру. Именно такие свежие кимберлиты были встречены в интервале 210—214 м одной из разведочных скважин на трубке “Удачной-восточной”. И с этим каменным материалом нам и нашим якутским коллегам посчастливилось поработать и сделать в итоге неожиданные и важные петрологические выводы о природе кимберлитов [8, 10, 27]. Оказалось, что в мезостазисе неизменённых кимберлитов всегда присутствуют микролиты магматического кальцита. А сам кимберлит — это необычная силикат-

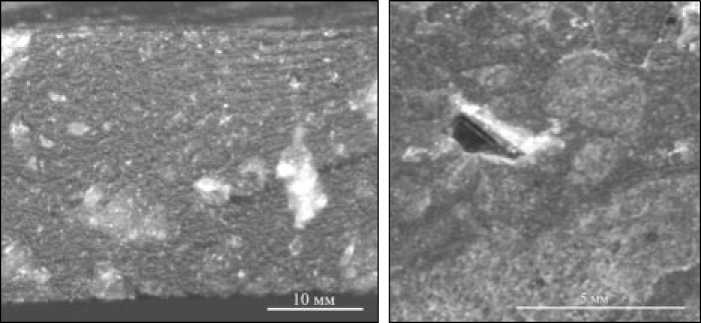

Рис. 3. Плоскогранные октаэдрические кристаллики алмазов в мезостазисе неизменённых кимберлитов из трубки “Удачной-восточной” с глубины 210-214 м и из трубки “Мир” с глубины 1147 м. Длина ребра октаэдра 2 мм

но-карбонатная порода, принципиально отличная от разнообразных чисто силикатных ультрабазитов. Количество кремнезёма в кимберлитах невелико, а иногда вдвое меньше, чем в пикритах. Кимберлитовая магма, судя по температурам гомогенизации расплавных включений в кальците [23], была относительно холодной, всего 700—750 °C, и гетерофазной. Она транспортировала огромное количество ксенокристаллов оливина, пиропа, пикроильменита и ксенолитов разнообразных мантийных пород, в том числе и алмазоносных. На долю кимберлитового мезостазиса приходится 25—75 % от всего объёма породы. В нём кроме кальцита находятся флогопит, часто оливин, иногда монтичеллит. В интерстициях присутствует серпентин. Акцессорные минералы мезостазиса — перовскит и апатит. Мезостазис, как видим, очень напоминает по составу и структуре карбонатиты и принципиально отличается от мезостазиса пикритов и оливиновых мелилититов [8].

В трубочных кимберлитах соотношения мезостазиса и вкрапленного кристаллического материала широко варьируют без чёткой закономерности. А вот в гипабиссальных интрузиях (дайках и силлах) вариации состава кимберлитов вполне закономерны. В силлах мы наблюдаем нормальную гравитационно-кинетическую дифференциацию магматической кимберлитовой “каши” с обособлением кальцитовых диффе-ренциатов вблизи кровли пологих силлов и осаждение тяжёлых минералов — оливина, перовскита, алмаза — в их нижней части. В вертикальных дайках порфирокластический материал концентрируется в их центральных зонах. Все геологические и петрографические особенности кимберлитов говорят об очень подвижном характере кимберлитовой магмы, способной транспортировать огромное количество кристаллического мантийного материала в виде разнообразных алмазоносных и неалмазоносных ксенолитов и ксенокристаллов, продуктов дезинтеграции последних. Насыщенная газами кимберлитовая магма при декомпрессии быстро увеличивала свой объём и фонтанировала как шампанское из откупоренной бутылки [7, 9].

Многие кимберлитовые трубки многофазны и сложены отдельными столбами разнотипных и разновозрастных кимберлитов. Представляют особый интерес сдвоенные диатремы типа “Удачной”, где “восточный” и “западный” самостоятельные трубочные стволы соприкасаются, но имеют несколько различный абсолютный возраст. Временной диапазон кимберлитового вулканизма в позднем девоне 358— 367 млн лет одинаков для всех якутских кимберлитов. Но особенно примечательно, что такой же возраст имеют некоторые кимберлиты Китая и далёкой Австралии. Подобная глобальность эпох кимберлитового вулканизма — вероятное следствие глобальных тектонических причин, так как для начала кимберлитового, как и любого другого вулканизма, необходим какой-то побудительный, скорее всего сейсмический, импульс. Спусковым механизмом может служить и крупный астероидный им-пакт, вызывающий чудовищные сотрясения земной коры и литосферы. Синхронность кимберлитового вулканизма с мощными импактами в ряде конкретных случаев сомнений не вызывает [18].

Все без исключения алмазы в кимберлитах — это очень древние ксенокристаллы, принесённые кимберлитовой магмой с глубины 150—300 км из дезинтегрированных пород нижней литосферы, где одновременно присутствуют алмазоносные хромпироповые перидотиты, алмазоносные эклогиты и алмазоносные гроспидиты. Поэтому в кимберлитовых месторождениях встречаются алмазы трех этих ассоциаций в переменных соотношениях. В большинстве месторождений преобладают алмазы перидотитовой ассоциации, а в ряде других месторождений — эклогитовой. Очень редки в кимберлитах алмазы гроспидитовой ассоциации.

По сингенетическим включениям в алмазах не только определяется их принадлежность к различным ассоциациям, но и рассчитываются РТ-парамет-ры, а следовательно, и глубины алмазо-образования в литосфере, а также определяется радиологическими методами абсолютный возраст алмазов по минералам-узникам: пиропам, пироксенам, цирконам и др. По этим данным сегодня достаточно хорошо оценена толщина кратонной алмазоносной литосферы (150—300 км), доказан архейский по преимуществу возраст алмазов перидотитовой ассоциации и установлен относительно молодой (протерозойский) возраст алмазов эклогитовой ассоциации. Сейчас уже очевидна громадная глубина генерации кимберлитовой магмы и её поразительная способность дезинтегрировать и транспортировать к земной поверхности ксеногенный и очень древний кристаллический материал. Создаётся впечатление, что в подошве кратонной литосферы периодически формируются обширные структурные ловушки для мантийных флюидов, которые метасоматизируют литосферную мантию, а в периоды глобальных тектонических деформаций в литосфере приводят к магмообразованию и к интенсивному кимберлитовому вулканизму на всём пространстве Сибирской платформы. При этом кимберлитовые трубки группируются на поверхности в изолированные кимберлитовые поля, в пределах которых нередки цепочки и кусты диатрем, “сидящих” на общих протяжённых и взаимно параллельных разломах. Возраст всех кимберлитовых трубок в Далдынском поле позднедевонский, 358—367 млн лет, по результатам датирования кимберлитовых цирконов и перовскитов U-Рb методом. “Цирконовый” возраст трубки “fiбилейной” в Алакитском поле — 358 млн лет. Такой же “цирконовый” возраст (358 и 361 млн лет) имеют труб- ки “Интернациональная” и “Мир” в Ботуобинском кимберлитовом поле. И, наконец, 364 млн лет — возраст трубок “Нюрбинской” и “Ботуобинской” в На-кынском кимберлитовом поле. Находят всё новые подтверждения глобальная синхронность и цикличность кимберлитового вулканизма [12, 16, 17]. Зоны глубинного брекчирования в нижней литосфере становятся ловушками для мантийных флюидов и одновременно очагами кимберлитовой магмы и путями её транспортировки к земной поверхности.

Алмазоносные эклогиты по абсолютному возрасту моложе алмазоносных перидотитов. И их совместное нахождение в нижней литосфере обычно объяснялось позднейшим внедрением эклогитовой магмы [7]. Но в последние годы всё чаще привлекается механизм субдукции относительно молодых коровых базитов под древние литосферные плиты. В результате чего образуются алмазоносные апобазитовые эклогиты с алмазами облегчённого “корового” изотопного состава [1]. Таким же способом, вероятно, образуются и алмазоносные гроспидиты, типичные пара-метаморфические породы эклогитовой фации. Алмазоносные гроспидиты из трубки “Удачной” и других кимберлитовых трубок являются аналогами кок-четавских алмазоносных метаморфи-тов. Уникальное Кумдыкольское и Бар-чинское месторождения метаморфических алмазов в Казахстане [3] — яркий пример незавершённой субдукции континентальной коры, прерванной на ранней, начальной стадии алмазообра-зования при самых минимальных РТ-па-раметрах. Присутствие коэсита в алмазоносных метаморфитах однозначно указывает на минимальные давления в 30 кбар при температуре 600 °С. Следовательно, коровый материал достигал при субдукции глубины более 90 км, а возможно, и 150 км, как предполагают В. С. Шацкий с коллегами [29], после чего, в результате эдукции, оказался снова вблизи земной поверхности. (Эдукция — процесс обратный субдук-ции. — Б. М.). Эдукция сопровождалась будинажем и ретроморфизмом алмазоносных пород.

Алмазы и коэсит сохранились только внутри порфиробласт гроссуляра, дистена, циркона и реже других минералов-контейнеров. Алмазоносные ме-таморфиты зерендинской свиты приурочены к зоне крутопадающего раз- лома сдвигового характера в древней Кокчетавской глыбе. Они смяты в крутые изоклинальные складки, будиниро-ваны и производят впечатление пород, выжатых с большой глубины в твёрдопластичном состоянии. Такой способ эксгумации обеспечивал быстрый подъём алмазоносных метаморфитов к земной поверхности и сохранность в них микроалмазов от полной графитизации и окисления. Возраст кумдыкольских алмазов кембрийский. Он определён по циркону-контейнеру U-Рb методом и составляет 530 млн лет [29]. Согласно другой точке зрения, образование алмазоносных кокчетавских метаморфи-тов объясняется генерацией высоких (избыточных) давлений в земной коре при сдвиговых деформациях в неоднородных средах [4].

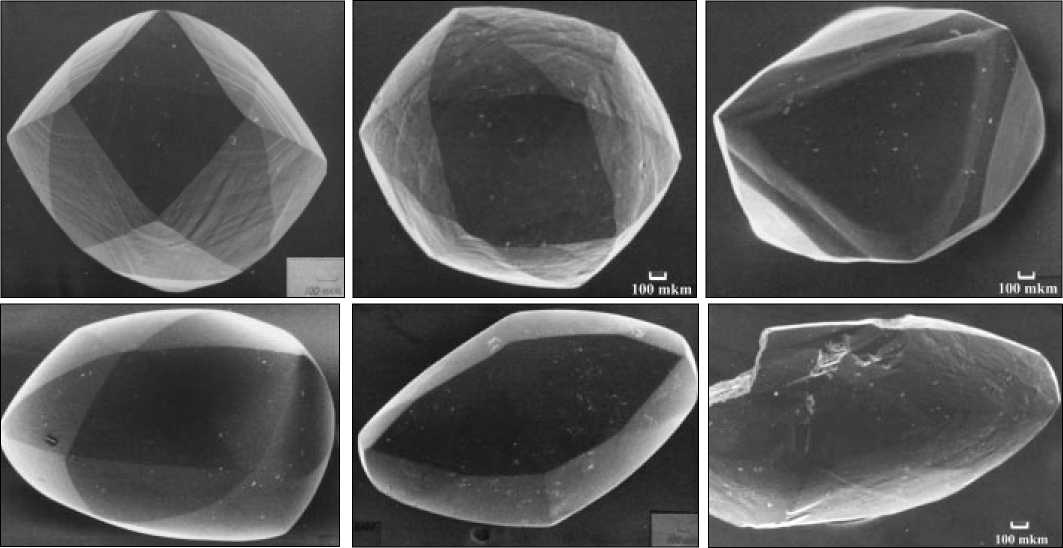

Изотопный состав углерода в алмазах специфичен для разных ассоциаций и помогает понять причины его вариаций. Так, алмазы эклогитовой ассоциации наследуют “лёгкую” изотопию углерода субдуцированных коровых субстратов и широкий диапазон изотопных вариаций в них. Морфология кристаллов отражает условия кристаллизации алмазов и их дальнейшую богатую посткристаллизационную судьбу, включающую пластические и хрупкие деформации в мантийном алмазоносном субстрате, эпизоды мантийного растворения и последующей такой же мантийной регенерации поверхностей кривогранных алмазов. Признаки регенерации кривогранных поверхностей кристаллов говорят о процессах растворения и регенерации в поле стабильности алмаза, т. е. ещё на глубинах более 150 км [25]. При извержении кимберлитовой магмы к земной поверхности может происходить лишь коррозия алмазов или их прямое окисление. Уплощённая или удлинённая по одному или нескольким кристаллографическим направлениям форма кристаллов алмаза говорит об анизотропном и, скорее всего, твёрдом характере среды их кристаллизации в нижней литосфере [22]. Получается, что кристаллы алмаза — это такие же порфиробласты, как и пиропы, растущие в мантийных перидотитах и эклогитах в условиях некоторого регионального стресса.

Вывод неожиданный и совершенно парадоксальный. Приходит на ум крылатый афоризм академика Д. С. Кор-жинского: “Там, где начинается мантия, здравый смысл заканчивается!” Прояс-

нить ситуацию могут только наблюдения текстур и структур алмазоносных ксенолитов из кимберлитов и анализ взаимосвязей формы и ориентировки кристаллов алмаза и пиропа с директивными текстурами материнских для алмаза пород.

В 1975 г. были открыты первые кимберлиты Архангельской алмазоносной провинции (ААП). Летом 1975 г. Е. Ве-ричев обнаружил кимберлитовый силл на р. Меле [2]. Необычный петрографический облик породы, пологое залегание силла, отсутствие признаков брекчиевидности, явная его расслоен-ность, обилие кальцита в прикровлевых дифференциатах никак не укладывались в привычные представления о кимберлитах как о брекчиевидных породах ультраосновного состава, залегающих в виде трубок взрыва. Но в протолочных пробах загадочной породы В. К. Соболевым в 1977 г. был обнаружен пироп — индикаторный минерал для кимберлитов. Стало быть, на р. Меле обнаружены необычные, залегающие в виде силлов кимберлиты. Позднее, при заверке магнитных аномалий в бассейне р. Золотицы в 1980 г., были открыты и типичные кимберлитовые трубки, в том числе и алмазоносные, образующие компактное Зо-лотицкое кимберлитовое поле. Сегодня в ААП найдено 50 кимберлитовых трубок и силлов, группирующихся в несколько изолированных полей. Уже разведано два месторождения алмазов: Ломоносовское, объединяющее шесть трубок, расположенных в Золотицком поле на одном меридиональном разломе, и месторождение им. В. Гриба на одноимённой трубке в Верхотинском поле. Утверждённые и опубликованные запасы ал- мазов последнего месторождения оцениваются в 5 млрд дол. США. Запасы Ломоносовского месторождения оцениваются в 12 млрд дол.

Кимберлиты ААП изучены недостаточно хорошо. Здесь отсутствуют свежие трубочные кимберлиты, но зато относительно свежи кимберлиты в дифференцированных силлах. Именно такие по составу, обогащённые магматическим кальцитом кимберлиты впервые были выделены нами ранее в flку-тии в особый карбонатитовый тип кимберлитов [10]. До сих пор, к сожалению, отсутствуют надёжные определения абсолютного возраста кимберлитов ААП. Те определения, что получены разными изотопными методами, противоречат друг другу и “плавают” в ди-

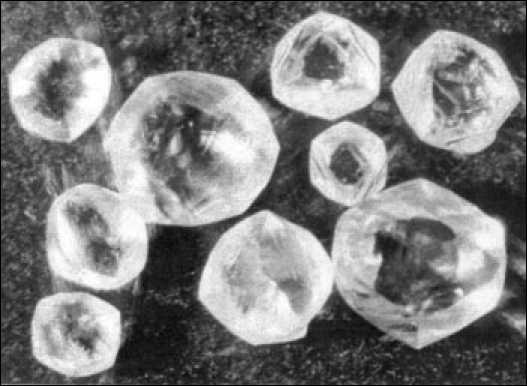

Рис. 4. Кривогранные алмазы из архангельских кимберлитов

апазоне от 393 до 360 млн лет, от раннего до позднего девона, что не позволяет коррелировать их возраст с глобальными эпохами кимберлитового вулканизма и осложняет геологический прогноз новых алмазных месторождений на Русской платформе [20, 26]. Кимберлиты в трубках всей ААП интенсивно сапони-тизированы и потому не поддаются детальному петрографическому и петрохимическому изучению. Часть измененных трубочных пород отнесена к оливиновым мелилититам, хотя присутствие свежего мелилита в них не зафиксировано. Изменены не только сами кимберлиты, но и мантийные ксенолиты в них [28].

Комплекс мантийных ксенокристаллов представлен пиропом, пикро-

Рис. 5. Кривогранные алмазы из эйфельской палеороссыпи Ичетью на Среднем Тимане. Степень округления кристаллов варьирует пропорционально степени мантийного растворения алмазов. Предельная форма растворения — алмазы “уральского типа”

ильменитом, хромшпинелидами и алмазами. Трубка им. Гриба содержит повышенное количество пиропа, пик-роильменита и алмазов и напоминает в этом отношении кимберлиты Дал-дынского поля flАП. Другие кимберлитовые трубки не содержат пикро-ильменита, бедны пиропами, но содержат повышенное количество хром-шпинелидов, включая хромиты алмазной ассоциации. Содержание алмазов в таких кимберлитах предельно низкое промышленное. Отличительной и пока загадочной чертой алмазов ААП является аномально высокое (более 80 % по количеству и по массе) содержание кривогранных алмазов в сравнении с кимберлитами flАП, где, напротив, во всех известных трубках преобладают октаэдрические алмазы. Среди кривогранных алмазов в ААП и в других провинциях преобладают эклогитовые разновидности. Следовательно, такие же эклогитовые алмазы преобладают в породах, слагающих нижнюю алмазоносную литосферу под ААП. Если учесть, что кривогранные алмазы “уральского типа” ещё более явно преобладают в силурийских и девонских палеороссыпях Тимана и Вишерского Урала, окаймляющих эпикарельскую Русскую платформу, то напрашивается вывод о том, что кривогранные алмазы — это региональная особенность алмазоносных пород, слагающих литосферную мантию под всей Русской платформой или, возможно, только под северовосточными притиманской и приуральской её частями [15, 25].

Как видим, за истекшие 50 лет со времени открытия первой в flкутии алмазоносной кимберлитовой трубки “Зарницы” Л. Попугаевой наши представления о кимберлитах существенно изменились, как и представления о причинах и масштабах их алмазонос-ности. “Виновниками” алмазоносно-сти кимберлитов оказываются утолщённые алмазоносные литосферные “корни” или “кили” древних кратонов. В литосферной мантии разных кратонов по геологическим и тектоническим причинам соотношения древних алмазоносных перидотитов, эклогитов и гроспидитов могут варьировать в широких пределах. Эти вариации соответственно повторяют и алмазоносные парагенезисы кимберлитов. На Русской платформе в кимберлитах ААП и в девонских и силурийских па- леороссыпях Тимана и Урала алмазы эклогитовой ассоциации (по неясной пока геологической причине) преобладают. Следовательно, на Русской платформе методика поисков новых полей алмазоносных кимберлитов уже не может быть чисто “якутской” и должна учитывать реалии Архангельского, Тиманского и Уральского регионов. Но это совсем не значит, что палеороссыпи Тимана и Урала можно огульно переводить в разряд магматических пород — туффизитов или лампроитов — или, что ещё хуже, заниматься прогнозами алмазоносно-сти, смутно представляя и фальсифицируя геологию региона [5].

Список литературы Находка Nd-таленита на Приполярном Урале

- Геохимия древних толщ севера Урала / Отв. ред. акад. Н. П. Юшкин. Ред.-сост. Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис. Сыктывкар: Геопринт, 2002. 333 с

- Глиноземистые и железистые породы Приполярного Урала /И. В. Козырева, Я. Э. Юдович, И. В. Швецова, М. П. Кетрис, Л. И. Ефано-ва. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 102 с.

- Зона межформационного контакта в каре оз. Грубепендиты / Я. Э. Юдович, Л. И. Ефанова, И. В. Швецова и др. Сыктывкар: Геопринт, 1998. 97 с.

- Минералы: Справочник. М.:Изд-во "Наука", 1972. Т. III. Вып. 1. С. 581-590.

- Семенов Е. И. Ору-денение и минерализация редких земель, тория и урана (лантанидов и актинидов). М.:ГЕОС, 2001. С. 203-205.