Находка стеклянного слитка из Киева

Автор: Столярова Е.К., Журухина Е.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации и исследованию редкой находки из стекла. Кусок сырого стекла, предназначенный для обмена, был найден в Киеве, когда в районе современной площади Независимости проводились спасательно-археологические работы в уровнях, относящихся к первой половине XII века. Предполагается, что стеклянный кусок был предназначен для изготовления мелких украшений, мозаичных тессера или для глазури. Химический состав стекла исследовался методом оптической эмиссионной спектрографии. Полученные результаты позволили классифицировать стекло как принадлежащее к классу нещелочного свинцового стекла (Pb-Si), которое обычно связано с производственными центрами в Византии, Западной Европе и средневековой Руси. Однако наличие в стекле щелочной примеси в виде оксида калия (1,4%) свидетельствует о том, что оно происходило из средневековой Руси. Особенностью этого стеклянного объекта является его украшение с рисунком растения в виде намоточных усиков с листьями и цветами, которые, вероятно, были получены случайно, когда какой-то объект или другой (например, катушка проволоки) оказывался на поверхности комок.

Слиток стекла, киев, древнерусское время, свинцово-кремнеземное стекло, стеклянная товарная масса

Короткий адрес: https://sciup.org/14328592

IDR: 14328592

Текст научной статьи Находка стеклянного слитка из Киева

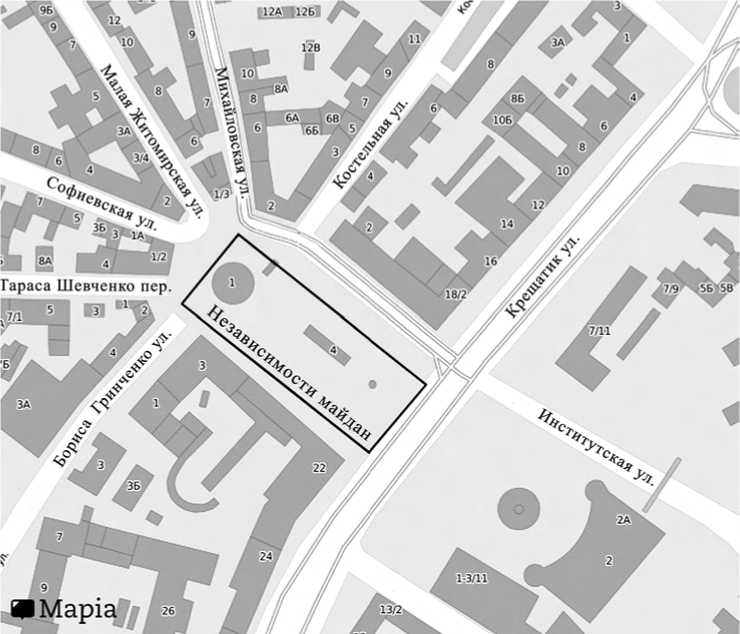

Весной–летом 2001 г. постоянно действующая Подольская экспедиция Института археологии Национальной академии наук Украины (ИА НАНУ) проводила охранные археологические исследования в Киеве в районе современной площади Независимости (рис. 1)1. Раскопки велись на месте Лядских ворот. Были найдены остатки оборонительных сооружений и усадеб. На участке с жилыми постройками в слое древнерусского времени среди прочего археологического материала были обнаружены изделия из стекла – обычные находки в отложениях этого периода: посуда, украшения, смальта ( Сагайдак и др. , 2009. С. 225). Среди них особо выделяется фрагмент стеклянного слитка (рис. 2, 3). Вместе с ним в слое найдены два фрагментированных кубика смальты из полупрозрачного желто-зеленого стекла, датируемых ХI–XII вв. ( Щапова , 1963. С. 138–140),

Рис. 1. Центральная часть г. Киева. Прямоугольником отмечено место археологических исследований Подольской постоянно действующей экспедиции ИА НАНУ в 2001 г.

пряслице бочонковидной формы из пирофиллитового сланца, X–XIII вв. ( Сагайдак и др., 2009. С. 239), валиковая без закраин керамика, относимая к началу – середине XII в. (Там же. С. 72). Эти находки позволяют датировать горизонт со слитком первой половиной XII в. (Там же. С. 92, 181, 182, 239).

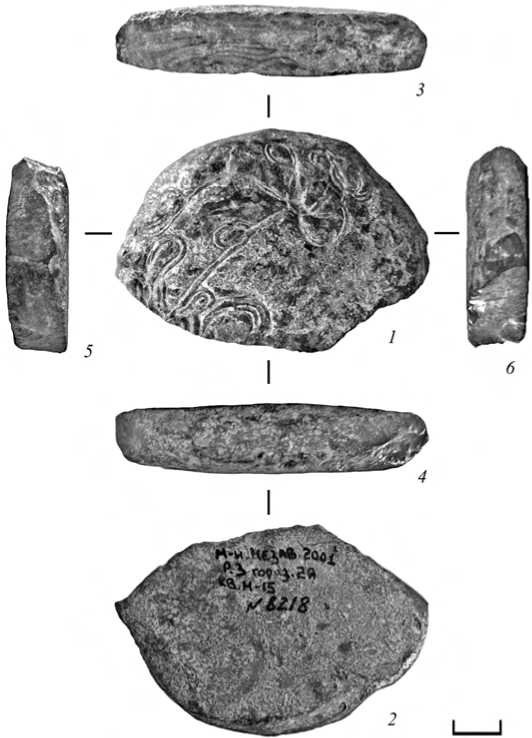

Слиток из красно-коричневого непрозрачного стекла плоский, в продольном сечении круглый, основание плоское, край выпуклый, диаметр – 6 см, толщина – 1,05 см. На внешней стороне размещен растительный декор в виде вьющихся побегов с листьями и цветками. Изображение контурное, образовано двойными углубленными линиями, промежутки между которыми плоские. Декор занимает только часть, возможно, половину поверхности слитка, остальная свободна.

Слиток изготовлен литьем на плоскость, затем дополнительно сверху отпрессован. За счет литья на плоскость образовалось плоское дно слитка и выпуклый край, а прессование придало ему плоскую форму. Без последней операции предмет был бы полусферическим.

Рис. 2. Слиток стекла (фото) из раскопок 2001 г. на площади Независимости в Киеве (фото Е. Ю. Журухиной)

1 – вид сверху; 2 – вид снизу; 3–6 – виды сбоку

Декор, вероятно, был получен путем прессования инструментом (штампом). Вогнутый характер изображения позволяет предположить применение штампа с выпуклым рисунком, что в свою очередь исключает использование камня как материала инструмента. Возможно, он был выполнен из металла или керамики.

Такой способ получения декора на поверхности слитка – прессование или оттиск штампом – известен на стеклянных предметах. Например, подобный декор в виде штемпеля имеют эгзагии , служившие эталонами для проверки веса византийских золотых монет ( Кропоткин , 1973. С. 262), иконки-литики, найденные в Москве, Серенске, Новогрудке, Твери и других древнерусских городах ( Гуревич , 1982. С. 178–182; Никольская , 1988. С. 45–47; Беляев , 1998. С. 316–327; Панова, Коваль , 2008. Т. 1. С. 279; Т. 5. № 896, 997; Пуцко , 2008. С. 56, 57;

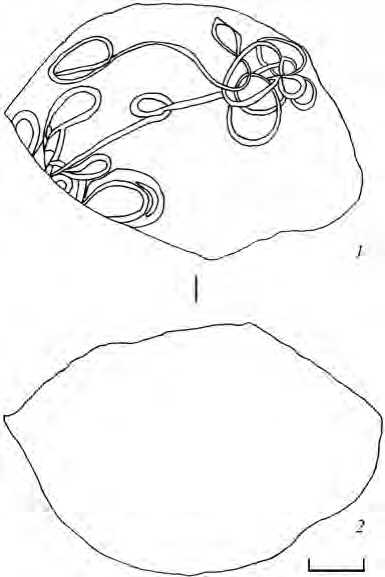

Рис. 3. Слиток стекла (прорисовка) из раскопок 2001 г.

на площади Независимости в Киеве (рисунок О. В. Смирновой)

1 - вид сверху; 2 - вид снизу

Векслер , 2009. С. 98). Однако, судя по нанесенным на них выпуклым изображениям, штамп, которым проводили прессование, имел вогнутый рисунок. Примеры же стеклянных предметов с декором, образованным вогнутыми контурными линиями, как в рассматриваемом случае, нам неизвестны.

Химический состав стекла слитка исследован методом оптико-эмиссионной спектрографии в Лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры РАН аналитиком А. Н. Егорьковым (табл. 1). Стекло отнесено к классу бесщелочных свинцовых (Pb-Si). Красно-коричневый цвет получен за счет окрашивания металлической медью или закисью меди (1,3 %). Тот же материал использован для глушения стекла ( Щапова , 1983. С. 39; Галибин , 2001. С. 33).

Особенность состава – небольшая примесь щелочи в виде окиси калия (1,4 %). Эта черта уже отмечалась одним из авторов у стекол Pb-Si из памятников древнерусского времени ( Столярова , 2002. С. 200–202. Табл. 5; 2004. С. 69; 2006а. С. 315).

Например, такую примесь к основному составу имеют украшения (браслеты, бусы и перстни) из прозрачного стекла разных цветов (бежевого, коричневого, желто-зеленого и желтого), найденные в Дмитрове, на поселениях Настасьино и Усть-Шексна. Такую же характеристику имеют и украшения из непрозрачного стекла черного, белого, желтого и красно-коричневого цветов: перстень из Москвы, бусы из Владимира, с поселения Усть-Шексна, из Мякининских курганов, с селищ Волжской Булгарии ( Столярова , 2005. С. 51; 2006а. С. 315; 2006б. С. 162. Табл. 2, ан. 733–30; 2008. С. 49. Табл. 4, ан. 774–26; Кузина , 2012. С. 246). Объяснение присутствию небольшой концентрации щелочи в стекле такого состава уже неоднократно приводилось: им может быть либо добавление в шихту боя стеклянных изделий, сваренных на калиевой золе или поташе, либо вторичное использование тиглей, в которых до того варили калиевое стекло ( Столярова , 2004. С. 69; 2005. С. 51; 2006а. С. 315; 2006б. С. 162).

К особенностям состава слитка также можно отнести присутствие окиси олова в высокой концентрации (4,8 %). Обычно это соединение используется для глушения стекла, однако в данном случае с этой целью применен другой

Таблица 1. Химический состав стеклянного слитка из Киева

Стекла состава Pb-Si обычно связывают с византийскими, европейскими и древнерусскими центрами. По мнению ряда авторов, бесщелочное свинцовое стекло также производили в Финикии в IV–III вв. до н. э. и на территории Дальнего Востока со II в. до н. э. по XIII в. н. э. ( Галибин , 2001. С. 77, 81). К византийским изделиям из стекла такого класса обычно относят смальту (IV–XII вв.) и украшения, например так называемые треугольные2 бусы VIII–XII вв. ( Щапова , 1998. С. 21–25, 152), литые перстни XI в. ( Щапова , 1972. С. 98; Столярова , 2005. С. 57), навитой бисер XI–XII вв. ( Столярова , 2008. С. 60; Захаров, Кузина , 2008. С. 191). В Европе из бесщелочного свинцового стекла известны перстни и кольца XI–XIV вв., найденные на территории Польши ( Безбородов , 1956. С. 261; Ольчак , 1959. С. 81–83; Галибин , 2001. С. 82, 83), и сосуды XIII–XIV вв. из раскопок в Западной Германии ( Wedepohl , 1997. P. 251). Украшения и смальту из этого стекла, происходящие из памятников XI–XIII вв. на территории Руси, обычно связывают с древнерусскими стеклоделательными мастерскими. Представляется, данные выше объяснения присутствию небольшой концентрации окиси калия в составе бесщелочных свинцовых стекол, в том числе и киевского слитка, должны указывать на древнерусское происхождение таких стекол. В противоположность им анализы византийского навитого бисера, смальты из Преслава и колец из польских памятников показали полное отсутствие в их составе окиси калия ( Безбородов , 1956. С. 295. Табл. XXXIX; Щапова , 1998. С. 254, 255. Прилож. II, № 70; Столярова , 2008. С. 49. Табл. 4, ан. 774–33, 34; 787–30).

Состав, использованный для получения рассматриваемого фрагмента слитка, применялся главным образом для выработки украшений и смальты. Высокое содержание окиси свинца (до 85 %) делало стекло этого класса «длинным»

и потому малопригодным для выработки изделий, в частности, сосудов и оконного стекла, при помощи выдувания. Это же свойство обусловило широкое применение стекла такого состава для получения глазурных и эмалевых масс. К примеру, из стекла этого же класса изготовлена смальта для мозаик Благовещенского собора в Чернигове, мозаичный пол киевской Софии и Софии новгородской, плиточная полива Киева, Галича, Полоцка, Ростова, Чернигова и других городов. Это позволяет сделать предположение о назначении рассматриваемого слитка. Вероятно, его можно считать полуфабрикатом для выработки мелких изделий (в том числе и украшений), смальтовых кубиков или для получения поливы. Бусы, смальты и глазури такого же цвета и прозрачности, как данный слиток, хорошо известны ( Щапова , 1972. С. 188, 189; Егорьков , 2000. С. 77, 82, 83. Табл. 2; Галибин , 2001. С. 41, 82). Присутствующие на боковой поверхности слитка старые сколы могут свидетельствовать о том, что его, возможно, уже использовали: из отколотых кусочков, как, впрочем, и из отсутствующей части слитка, могли сделать бусину, вставку или что-то другое (рис. 2, 4–6 ).

Аналогии растительному декору на слитке найти не удалось, они также не известны и специалистам, к которым мы обратились за консультацией3. При внимательном рассмотрении декора создается впечатление, будто он образован единой плавной линией, бессистемно располагающейся по поверхности слитка, создавая петли, завитки, восьмерки, овалы, в которых видятся растительные элементы. Такая плавность и изогнутость линий – отличительная особенность стиля модерн, искусства значительно более позднего. А хаотическая, неупорядоченная организация декора, отсутствие симметрии характерны для пещерных росписей эпохи верхнего палеолита. Однако в тот же период в изображениях, нанесенных на предметы, уже возникает ритмичность – симметрия ( Кокорина, Лихтер , 2007. С. 39, 40). Средневековому декору также больше свойственна организованность, ритмичность, наличие симметрии, хотя есть и некоторые исключения. Например, керамическая глазурованная плитка из Белгорода украшена размещенным диагонально отдельным побегом со стилизованными листьями (Там же. С. 73. Рис. 64). При этом надо иметь в виду, что эта плитка – одна из множества других таких же, украшавших пол. Ритмичный повтор изображенных на них одиночных побегов образовывал определенный орнамент.

Декорирование слитка стекла, который фактически будет разрушен при изготовлении из него изделий, представляется бессмысленным. Все сказанное позволяет предположить, что данное изображение, возможно, не было создано специально, а было получено случайно путем оттиска на поверхности слитка какого-то предмета, например мотка проволоки.

Киевский полуфабрикат имеет вид и форму, которую получили не случайно, ее можно назвать специально созданной. Известно, что в древности и в средневековье заготовкам и полуфабрикатам придавали определенный вид, форму и вес, зачастую они имели маркировку (Щапова, 1998. С. 46). В качестве таковых назовем индийский вуц, поставлявшийся на рынки Ближнего и Среднего Востока в виде разрубленной пополам лепешки литой стали, железные товарные крицы бипирамидальной, веретенообразной или полосчатой форм, штуки тканей, имеющие форму рулона определенной длины (Щапова, 1989. С. 111). Известны примеры и из истории стекла: слитки-«гладилки», наиболее ранние из которых относятся к римскому времени, а основная масса – к эпохе средневековья и Новому времени, предназначавшиеся для получения бус и другой продукции, имели полусферическую форму определенного размера и веса (Там же. С. 103, 111; Caune, 1994. Lpp. 47–52; Лесман, 2011. С. 37, 38). Венецианские слитки XVIII–XIX вв. для изготовления смальт и эмалей имели круглую форму и штамп мастерской, оттиснутый на внешней поверхности (Charleston, 1963. P. 54–67)4. Эти предметы могли быть таким же товаром, как и готовая продукция, в этом случае стандартизация внешних характеристик облегчала торговлю ими. Постоянная форма, размеры, вес предметов, а в некоторых случаях и штемпель служили доказательством подлинности и отсутствия подделки. В отличие от них невыработанное стекло в виде бесформенных кусков и осколков, которые многие исследователи, в том числе и зарубежные, полагают вторичным сырьем для изготовления продукции в мастерских неполного цикла, товарного вида не имеют.

Рассматривая с этой точки зрения слиток из Киева, мы предлагаем назвать его «товарным стеклом» или «товарной стеклянной массой». Предпочтителен именно этот термин в отличие от термина «полуфабрикат», более узкого по значению, нацеленного на получение какой-то конкретной продукции. Например, стеклянные трубки-полуфабрикаты в зависимости от диаметра предназначены для изготовления бус или сосудов. Термин же «товарная стекломасса» предполагает множество вариантов использования описываемого предмета в разных производственных областях – стекольной, керамической, ювелирной.

Список литературы Находка стеклянного слитка из Киева

- Безбородов М. А., 1956. Стеклоделие в Древней Руси. Минск: АН БССР 306 с.

- Беляев Л. А., 1998. Московские литики//Культура славян и Русь. М.: Наука. С. 316-327.

- Векслер А. Г., 2009. Раскопки на Великом Посаде. Теплые торговые ряды. М.: Изд. дом «Триумф принт». 224 с.

- Галибин В. А, 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб.: Петербургское востоковедение. 216 с.

- Гуревич Ф. Д., 1982. Новые данные о стеклянных иконках-литиках на территории СССР//ВВ. Т 43. С. 178-182.

- Егорьков А. Н., 2000. Химический состав древнерусской плиточной поливы//РА. № 4. С. 77-85.

- Кокорина Ю. Г., Лихтер Ю. А., 2007. Морфология декора. М.: КомКнига. 200 с.

- Кропоткин В. В., 1973. Византийский экзагий из Керчи//ВВ. Т 34. С. 262-263.

- Кузина И. Н., 2012. Стеклянные бусы из раскопок в Мономаховом городе Владимира в 20072008 гг.//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара/Отв. ред. Н. А. Макаров. Вып. 4. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 244-251.

- Ланцетти А. Г., Нестеренко М. Л, 1987. Изготовление художественного стекла. М.: Высшая школа. 304 с.

- Лесман Ю. М., 2011. Стеклянные гладилки: сырье в стеклоделии и инструменты для обработки тканей//Стекло Восточной Европы в древности, Средневековье и Новое время: изучение и реставрация: тез. докл. Междунар. науч. конф. (23-25 марта 2011 г.). М.: ИА РАН. С. 37-38.

- Никольская Т. Н., 1988. Редкая находка из Серенска//Древности славян и Руси: Сб. ст./Отв. ред. Б. А. Тимощук. М.: Наука. С. 45-47.

- Ольчак Е., 1959. Производство стеклянных перстней на славянской территории в средние века//СА. № 3. С. 81-90.

- Панова Т. Д., Коваль В. Ю., 2008. Отчет об охранных археологических раскопках на территории Тайницкого сада в Московском Кремле в 2007 году. М./Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 29009-29016.

- Пуцко В. Г., 2008. Средневековый литик с берегов Угры. Об одной необычной археологической находке//Московский журнал. № 7 (211) (июль). С. 56-57.

- Сагайдак М. А., Зоценко В. М., Тимощук В. М., Башкатов Ю. Ю., Тараненко С. П., Шевченко Д. О, 2009. Звiт Подiльської постiйної-дiючої експедицiї IА НАНУ про охороннi археологiчнi дослiдження на Площi Незалежностi в м. Києвi в 2001 р. Т. 1. Київ/HA IAHAHY-2001/207.

- Столярова Е. К., 2002. Стеклянные предметы из раскопок в Дмитровском кремле//Археологическое изучение Подмосковья (Дмитров, Мытищи, Тарасовка): Сб. ст./Отв. ред. В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 173-202. (Труды Подмосковной экспедиции ИА РАН; Т. 1).

- Столярова Е. К., 2004. Химический состав стеклянных изделий//Средневековое поселение Настасьино/Ред.-сост. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 69-73. (Труды Подмосковной экспедиции ИА РАН; Т. 2).

- Столярова Е. К., 2005. Стеклянные украшения булгарских селищ низовий Камы//Древности Поволжья: эпоха средневековья: (исследования культурного наследия Волжской Булгарии и Золотой Орды): Мат-лы II Всерос. конф. «Поволжье в средние века» (25-28 сентября 2003 года, Казань -Яльчик)/Ред. К. А. Руденко. Казань: РИЦ «Школа». С. 43-66.

- Столярова Е. К., 2006а. Стеклянные украшения средневековой Усть-Шексны//Археология: история и перспективы: Вторая Междунар. конф.: Сб. ст./Ред. А. Е. Леонтьев. Ярославль: Ярославский музей-заповедник: Музей-заповедник «Ростовский Кремль». С. 306-331.

- Столярова Е. К., 2006б. Химический состав средневековых стеклянных перстней Москвы//КСИА. Вып. 220. С. 151-163.

- Столярова Е. К., 2008. Стеклянные бусы Мякининской курганной группы//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара. Вып. 4. М.: ИА РАН. С. 47-61.

- Щапова Ю. Л., 1963. Стеклянные изделия древнего Новгорода//Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. 3: Новые методы в археологии М.: АН СССР. С. 104-163. (МИА; № 117).

- Щапова Ю. Л., 1972. Стекло Киевской Руси. М.: МГУ 215 с.

- Щапова Ю. Л., 1983. Очерки истории древнего стеклоделия: (по материалам долины Нила, Ближнего Востока и Европы). М.: МГУ. 200 с.

- Щапова Ю. Л., 1989. Некоторые проблемы средневекового стеклоделия в свете новых данных («гладилка» из Новгорода)//СА. № 4. С. 103-114.

- Щапова Ю. Л., 1998. Византийское стекло: Очерки истории. М.: Эдиториал УРСС. 288 с.

- Caune A., 1994. 10.-17. gs. Gludinamstiklu Atradumi Latvija//Arheologija un Etnografija. XVII. Ap-cerejumi par Latvijas arheologisko senlietu tipologiju un numismatiskajiem atradumiem/Atb. red. Ё. Mugurevics. Riga: Zinatne. Lpp. 47-52.

- Charleston R. J., 1963. Glass «Cakes» as Raw Material and Articles of Commerce//JGS. Vol. 5. P. 54-67.

- Wedepohl K. H., 1997. Chemical composition of medieval glass from excavation in West Germany//Glastechnische Berichte. Glass Science and Technology. Vol. 70. № 8. P. 246-255.

- Захаров С. Д., Кузина И. Н., 2008. Изделия из стекла и каменные бусы//Археология севернорусской деревни X-XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: В 3 т./Отв. ред. Н. А. Макаров. Т 2: Материальная культура и хронология. М.: Наука. С. 142-215.