Находки предметов вооружения и воинского снаряжения с городища Шельджи в Таласской долине Кыргызстана

Автор: Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются достаточно редкие предметы вооружения и воинского снаряжения, обнаруженные на площади средневекового городища Шельджи, или Садыр-Коргон, в Таласской долине Кыргызстана. В составе коллекции имеется изогнутая железная втулка с прикрепленным к ней фрагментом цепи, обломки железного топора и железный крюк от колчана. В настоящее время находки хранятся в музее средней школы с. Кызыл-Адыр. Предложены определения хронологии и культурной принадлежности данных артефактов. Вероятно, втулка с оборванной цепью служила навершием рукояти для крепления ударной части, представлявшей собой железную боевую гирю или кистень. Может датироваться поздним Средневековьем. Обломки железного боевого топора и железный крюк, который мог применяться для подвешивания к поясу колчана, относятся к комплексу вооружения и воинского снаряжения населения развитого Средневековья. Исследованные предметы позволяют расширить имеющиеся в настоящее время представления о военном деле средневекового населения Тянь-Шаня.

Кыргызстан, таласская долина, средневековье, городище шельджи, предметы вооружения, школьный музей

Короткий адрес: https://sciup.org/147219916

IDR: 147219916 | УДК: 903.2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-3-123-128

Текст научной статьи Находки предметов вооружения и воинского снаряжения с городища Шельджи в Таласской долине Кыргызстана

На протяжении развитого и позднего Средневековья важную роль в развитии торговых и культурных связей в Северном Притяньшанье играл город Шельджи, известный также под названием Садыр-Кур-ган или Садыр-Коргон в долине р. Талас. Согласно сведениям восточных источников, это был сравнительно «небольшой город», но в нем находилось довольно «много иностранцев», среди которых преобладали выходцы из иранской провинции Исфахан. По этим данным, г. Шельджи был расположен в местности, которая находилась «среди гор».

Он имел внешние оборонительные стены и цитадель, расположенную внутри крепостных стен [История…, 1984. С. 272, 286]. В IX–XII вв. на расположенных вокруг этого поселения рудных месторождениях местными жителями производилась добыча серебросвинцовых руд [Бубнова, 1963].

На поверхности городища в разное время советскими, российскими и кыргызстанскими археологами, а также местными жителями-краеведами, любителями древности, были обнаружены разнообразные археологические находки, среди которых встречены и предметы вооружения. Наиболее результативные полевые исследования на площади этого памятника проводились в середине – второй половине ХХ в.

В 1938 г. объект изучался А. Н. Берншта-мом [1963]. В дальнейшем, в 1960–1970-е гг., он попал в зону затопления Кировского водохранилища. На протяжении этого периода археологические исследования на площади городища Шельджи, включая проведение широкомасштабных археологических раскопок, проводили ведущие кыргызстанские исследователи, среди которых были А. К. Абе-теков, И. К. Кожомбердиев, П. Н. Кожемяко, М. А. Бубнова и некоторые другие [Абете-ков и др., 1968; Кожемяко, 1969]. В дальнейшем, после длительного перерыва, археологические работы были возобновлены А. И. Торгоевым, исследовавшим некрополь данного городища [2007]. Наряду с кыргызстанскими учеными, в течение многих лет во второй половине ХХ в. на территории памятника производили поиски и осуществляли сборы подъемного археологического материала ученики средней школы им. М. Ороз-бекова, расположенной в с. Кызыл-Адыр. Поисками руководил Заслуженный учитель,

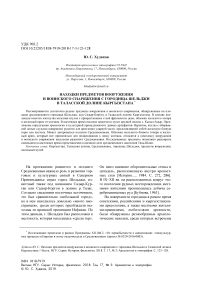

Находки с городища Шельджи:

1 – втулка с фрагментом цепи; 2 , 3 – фрагменты боевого топора; 4 – колчанный крюк (все железо)

историк М. М. Тур. В результате собрана большая информативная коллекция археологических находок, некоторые из них в дальнейшем стали экспонатами музея этой школы. Отдельные экземпляры кинжалов и боевых ножей в предшествующие годы исследовались и частично вводились в научный оборот современными российскими и кыргызскими археологами, в частности автором настоящей статьи.

Обращение к анализу отдельных археологических находок, обнаруженных в предшествующие годы на площади данного памятника, представляется актуальным, поскольку в числе привлеченных для исследования предметов есть экземпляры, относящиеся к вооружению и воинскому снаряжению, характерные для разных периодов Средневековья. Необходимо отметить, что некоторые из исследуемых в статье артефактов ранее не становились объектами целенаправленного исследования военных историков и оружие-ведов. Целью изучения данной коллекции предметов вооружения и воинского снаряжения является их атрибуция и введение в научный оборот, что расширит источнико-вую базу по истории военного дела средневекового населения Тянь-Шаня. Для достижения заявленной цели необходимо описать и классифицировать исследуемые находки, определить их хронологию и культурную принадлежность, что позволит в дальнейшем использовать эти материалы в качестве полноценного источника.

Одна из достаточно редких археологических находок представляет собой железную коническую втулку с прикрепленным к ней довольно коротким фрагментом железной цепи. Втулка плавно изогнута по длине, имеет округлые очертания. На ее нижнем краю расположено узкое сквозное отверстие, предназначенное для крепления к деревянной рукояти. Крупная, широкая кольцевая петля помещена на противоположном конце втулки. В нее продето массивное железное кольцо, которое имеет овальную форму. Оно несколько сдавлено с одной из сторон. В это кольцо продето овальное окончание удлиненного железного витого стержня. Один из его концов обломан. Другой удлиненный конец имеет два плавных изгиба. Судя по всему, данный стержень представлял собой одно из звеньев удлиненной железной витой цепочки, крепив- шейся к кольцу, расположенному на окончании втулки (см. рисунок, 1).

Данный предмет, вероятнее всего, в целом виде должен был представлять собой металлическую втулку с не полностью сохранившейся железной цепью, которая крепилась на довольно короткую, округлую в сечении, деревянную рукоятку. Допустимо предположить, что к окончанию оборванной цепи присоединялась некая ударная часть, в качестве которой могла использоваться железная боевая гиря. В реконструированном виде это могло быть ударное оружие типа кистеня, используемого в условиях ближнего боя.

В предшествующие десятилетия в ходе раскопок на средневековых археологических памятниках Степного Алтая и Барабинской лесостепи, в пределах обширной территории Южной и Западной Сибири, исследователи неоднократно находили предметы такого вида оружия, как ударные боевые гири-кистени. Один из них происходит из памятника сросткинской культуры раннего Средневековья Ближние Елбаны VIII, располагавшегося на территории Верхнего Приобья [Грязнов, 1956. С. 132; Табл. LIV, 6]. У него частично сохранилось продетое в петлю железное кольцо. Вполне возможно, что эта боевая гиря должна была крепиться к рукояти с помощью железной цепи. Другая медная боевая гиря была обнаружена в ходе раскопок одного из средневековых курганов на могильнике Гилево VII в Степном Алтае [Могильников, 2002. Рис. 46, 9]. По мнению В. В. Горбунова, применение ударных боевых гирь-кистеней в Приалтайских степях относится ко времени расцвета сросткин-ской культуры, которое он относит ко второй половине Х – первой половине ХI в. [2006. С. 97]. Еще один железный кистень был найден в процессе раскопок позднесредневекового могильника Кыштовка-2 на территории Барабинской лесостепи в Западной Сибири [Молодин и др., 1990. С. 80–81. Рис. 57, 1]. В Центрально-Азиатском регионе кистени были на вооружении у кидань-ских и монгольских конных воинов и использовались этими народами в развитом Средневековье, включая период расцвета Монгольской империи [Горелик, 2002. С. 20, 51, 67]. В Западной Европе кистень с шарообразной ударной гирей, снабженной острыми шипами, которая с помощью железной цепи крепилась к петле на конической железной втулке, датируется XVI–XVII вв. [Крепости…, 2005. С. 155]. Вероятно, исходя из изложенных сведений, железная втулка с фрагментом железной цепи из Шель-джи относится к позднему Средневековью.

В составе археологических находок, обнаруженных на поверхности городища Шель-джи и хранящихся в собрании того же школьного музея, имеются фрагменты железного проушного топора. Один из обломков включает приостренный с двух боковых сторон, треугольный в сечении обух и боковые верхние части проуха. Второй фрагмент представлен сохранившейся деталью нижней части проуха и удлиненного клина с обломанным острием. В неповрежденном виде данный топор имел вытянутый узкий клин с острием и невысоким обухом, достаточно узкий, округлый в сечении проух (см. рисунок, 2 , 3 ). Вероятно, он применялся всадниками в условиях ведения конного боя.

Судя по сохранившейся форме клина и обуха, данный предмет существенно отличался от широко известных боевых топоров, снабженных широким, уплощенным, полукруглым лезвием, характерных для кыргызских воинов позднего Средневековья и Нового времени и известных под названием «ай-балта». Судя по форме, этот проушный топор может относиться к комплексу боевых средств кыргызских воинов развитого Средневековья.

В составе изучаемой коллекции имеется железный колчанный крюк небольшого размера. У него выделяется округлый в сечении стержень с круто загнутым окончани-ем-«крюком». Артефакт мог принадлежать к числу металлических деталей колчана, к которому он крепился с помощью кожаного ремня. Колчанный ремень, в свою очередь, мог быть привязан к выступающему с противоположного конца от крюка небольшому расширению неправильной овальной формы (см. рисунок, 4 ).

Форма этого колчанного крюка, за исключением особой детали, предназначенной для крепления к воинскому поясу с помощью кожаного ремня, имеет определенные отличия от характерных для предметных комплексов многих культур древних и средневековых народов степного пояса Евразии изделий, у которых для крепления колчанных крючьев к кожаному ремню служили петли различных форм или метал- лические пластины с заклепками. Близких аналогий подобной форме в других культурных комплексах данного региона до настоящего время выявить не удалось [Табал-диев, 1996. С. 47, 123]. Можно высказать предположение, что этот колчанный крюк относится к числу предметов воинского снаряжения населения Северного Притянь-шанья позднего Средневековья.

Рассмотренные находки свидетельствуют об использовании средневековыми воинами региона разнообразных видов оружия ближнего и дистанционного боя и воинского снаряжения, в составе которых имелись и редкие формы.

Список литературы Находки предметов вооружения и воинского снаряжения с городища Шельджи в Таласской долине Кыргызстана

- Абетеков А. К., Гаврюшенко П. П., Заурова Е. З., Кожемяко П. Н., Кожомбердиев И. К., Юнусалиев М. Б. Археологические работы в Киргизии//Археологические открытия 1967 года. М.: Наука, 1968. С. 356-360.

- Бернштам А. Н. Городище Садыр-Курган//Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе: Изд-во АН Киргизской ССР, 1963. С. 115-124.

- Бубнова М. А. Добыча серебросвинцовых руд в Шельджи в IX-XII вв.//Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе: Изд-во АН Киргизской ССР, 1963. С. 225-262.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- Горелик М. В. Армии монголо-татар Х-XIV веков. Воинское искусство, снаряжение, оружие. М.: Восточный горизонт, 2002. 84 с.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка//Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. № 48. 227 с.

- История Киргизской ССР. С древнейших времен до середины XIX в. Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1984. Т. 1. 798 c.

- Кожемяко П. Н. Городище Садыр-Курган//Археологические открытия 1968 года. М.: Наука, 1969. С. 454-455.

- Крепости и вооружение Восточной Европы. М.: Бук Хаус, 2005. 192 с. Могильников В. А. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX-XI веках. М.: Наука, 2002. 362 с.

- Молодин В. И., Соболев В. И., Соловьев А. И. Бараба в эпоху позднего Средневековья. Новосибирск: Наука, 1990. 262 с.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Торгоев А. И. Некрополь городища Садыр-Курган (аварийные исследования 2001 г.)//Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2007. Вып. 2. С. 42-45.