Накопление поллютантов в почвенном покрове в зоне влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3

Автор: Черенцова А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 на экологическое состояние почвенного покрова и проведена оценка содержания в нем тяжелых металлов и мышьяка. Определены экотоксикологические показатели загрязнения почв поллютантами.

Золоотвал, тяжелые металлы, почвенный покров, влияние

Короткий адрес: https://sciup.org/14083108

IDR: 14083108 | УДК: 502.5/8

Текст научной статьи Накопление поллютантов в почвенном покрове в зоне влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3

Введение. В процессе деятельности теплоэлектростанций, использующих в качестве сырья уголь, образуется большое количество золошлаковых отходов (ЗШО), в результате чего формируются огромные площади золоотвалов и отчуждаются большие участки городских земель. Одним из существенных путей воздействия золоотвалов на окружающую природную среду является вынос в атмосферу пылевых частиц с их поверхности в результате их ветровой эрозии и последующее их осаждение на почве. Пыление это возникает в результате несовершенства проектных решений и технологии складирования золошлаков, нарушения правил эксплуатации указанных объектов, являющихся источником неорганизованных выбросов загрязнителей в атмосферу. Содержание ряда токсичных микроэлементов в ЗШО значительно превышает их среднее содержание в земной коре, что свидетельствует о нанесении ущерба окружающей среде, в частности почвенному покрову.

Вопросы влияния золоотвалов на состояние почвенного покрова мало изучены. Учитывая важность рассматриваемой темы, целью исследования стало изучение загрязнения поллютантами почвенного покрова в зоне влияния золоотвала (на примере золоотвала ТЭЦ-3 г. Хабаровска).

Исходя из цели, определены следующие задачи исследования :

-

1. Оценить воздействие золоотвалов (на примере золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3) на почвенный покров.

-

2. Рассчитать показатели химического загрязнения почв в зоне влияния золоотвала.

Объектом исследования явился почвенный покров в районе золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3, а предметом исследования – оценка остроты экологической ситуации по экотоксикологическому показателю.

Золоотвал Хабаровской ТЭЦ-3 размещен на пойменной террасе реки Амура между протокой Хохлат-ская и левым берегом реки Березовой, в районе с. Федоровка на расстоянии 5 км севернее площадки ТЭЦ-3. Общая площадь отведенной территории 58,23 га. Примыкающий к ТЭЦ-3 район – населенная равнина и пахотные земли Хабаровского района. В регионе преобладают ветры юго-западных, западных и северовосточных направлений. Район исследования принадлежит к восточной буроземно-лесной области бурых и подзолисто-бурых лесных почв [1].

При проведении исследований были отобраны пробы почвы на границе санитарно-защитной зоны зо-лоотвала на расстоянии 500 м в юго-западном направлении (точка № 3) и в контрольных пунктах наблюдения на расстоянии 150 (точка № 1) и 300 м (точка № 2) от источника загрязнения. Отбор проб осуществлялся послойно с глубины 0-20 см и 21-40 см согласно ГОСТ 17.4.4.02-84. Исследуемые участки почвенного покро- ва относятся к антропогенно-преобразованному бурозему (остаточно-пойменный) с явными признаками отбеливания. Пробы в целом идентичны.

Определение валового содержания тяжелых металлов и других элементов в почвах проводилось методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (ПНД Ф16.1:2.2:2.3:3.36-02), а определение ртути, мышьяка и кадмия – методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомноабсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией «МГА-915» (М-03-07-2009).

Исследованный ранее элементный состав золошлаковых отходов методом атомно-абсорбционной спектроскопии показал, что последовательность элементов по убыванию содержания их в данных отходах представляет следующий ряд: K > Fe > Al > Mg > Ca > Mn > Sr > Pb > Co > Zn > Cu > Sn > As > Ni > Cd > Hg.

В связи с наличием в золошлаках элементов I, II и III классов опасности в почвенном покрове определено содержание кадмия, свинца, цинка, мышьяка и ртути (I класс опасности); никеля, меди (II класс опасности); марганца (III класс опасности).

При геохимических исследованиях важно знать не только содержание химических элементов в почвенном покрове, но и его геохимическую структуру, которая описывается радиальным и латеральным поведением изучаемых показателей. В данном исследовании произведен расчет коэффициента радиальной дифференциации.

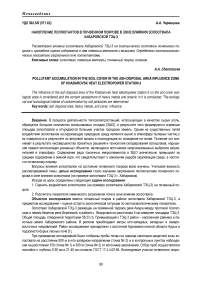

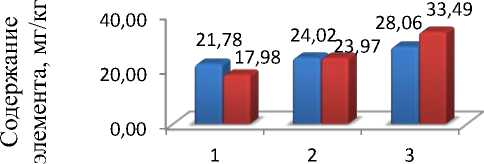

Проведенные исследования показали, что содержание марганца имеет максимальное значение (1529,02 мг/кг) в горизонте 21-40 см в точке № 3, расположенной в 500 м от золоотвала, а минимальное (360,60 мг/кг) – в горизонте 21-40 см в точке № 1, расположенной в 150 м от золоотвала (рис. 1, а). Металл мигрирует вниз, кроме точки № 1, так как он обладает повышенной миграционной способностью, а в точке № 1 повышенное содержание в верхнем горизонте можно связать с кислотностью почвы и наличием благоприятных условий для его подвижности.

Для никеля максимальное содержание (33,49 мг/кг) отмечено в горизонте 0-20 см в точке № 3, а минимальное (17,98 мг/кг) в горизонте 21-40 см в точке № 1 (рис. 1, б). Миграция никеля отмечена только в точке № 3, что может быть обусловлено почвообразовательными процессами и техногенным загрязнением.

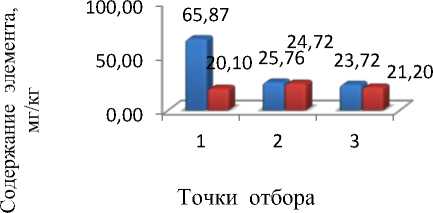

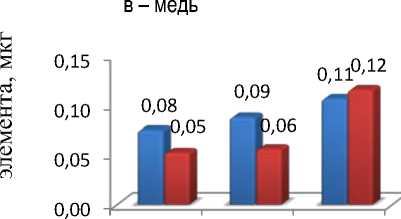

Содержание меди максимально (32,21 мг/кг) в горизонте 21-40 см в точке № 3, минимально (17,94 мг/кг) – в горизонте 21-40 см в точке № 1 (рис. 1, в). Металл мигрирует вниз, кроме точки № 1, так как он обладает повышенной миграционной способностью, а в точке № 1 повышенное содержание в верхнем горизонте можно связать с кислотностью почвы и наличием благоприятных условий для его подвижности.

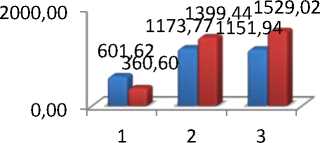

Аналогичная зависимость характерна для цинка: максимальное значение (126,74 мг/кг) – в горизонте 21-40 см в точке № 3, а минимальное (60,24 мг/кг) – в горизонте 21-40 см в точке № 1 (рис. 1, г). Миграция цинка отмечена только в точке № 3, так как для него характерна биогеохимическая аккумуляция в верхнем гумусовом горизонте.

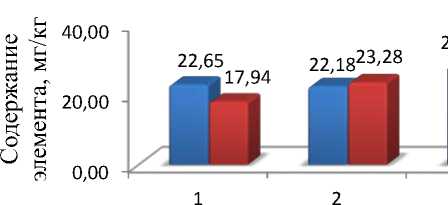

Мышьяк имеет максимальное содержание (8,73 мг/кг) в горизонте 21-40 см в точке № 2, а минимальное (6,1 мг/кг) – в горизонте 0-20 см в точке № 1 (рис. 1, д). Элемент мигрирует вниз, кроме точки № 3, ограничения в миграции мышьяка могут быть связаны с его сорбцией на поверхности органических и минеральных коллоидов.

Содержание кадмия имеет максимальное значение (0,12 мг/кг) в горизонте 21-40 см в точке № 3, минимальное (0,05 мг/кг) – в горизонте 21-40 см в точке № 1 (рис. 1, е). Миграция металла отмечена только в точке № 3, что можно связать с рН почв.

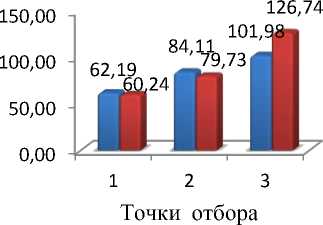

Ртуть концентрируется в верхнем горизонте почвы на границе СЗЗ. Максимальное значение (0,028 мг/кг) выявлено в горизонте 0-20 см в точке № 3, а минимальное (0,019 мг/кг) – в горизонте 0-20 см в точке № 1 и в горизонте 21-40 см в точке № 3 (рис. 1, ж). Большая часть запасов общей ртути сосредоточена в верхней части почвы, обогащенной органическим веществом. Удержание ртути в гумусовом горизонте является практически необратимым из-за очень сильной связи между ртутью и гумусовыми веществами.

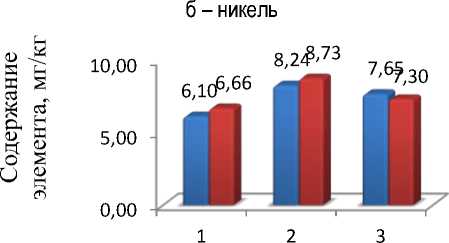

Максимальное содержание свинца (65,87 мг/кг) отмечено в горизонте 0-20 см в точке № 1, минимальное (20,10 мг/кг) – в горизонте 21-40 см в той же точке (рис. 1, и). Большая часть металла накоплена в верхнем горизонте, так как среди тяжёлых металлов он наименее подвижен.

о U

Точки отбора

И 0-20 см ы 21-40 см

а – марганец

и 0-20 см г – цинк

Точки отбора и 0-20 см м 21-40 см ж – ртуть

Точки отбора и 0-20 см

Точки отбора и 0-20 см д – мышьяк

м 0-20 см

и – свинец 82

Точки отбора и 0-20 см и 21-40 см

Точки отбора ■ 0-20 см

е – кадмий

Рис. 1 Содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвенном покрове, мг/кг почвы

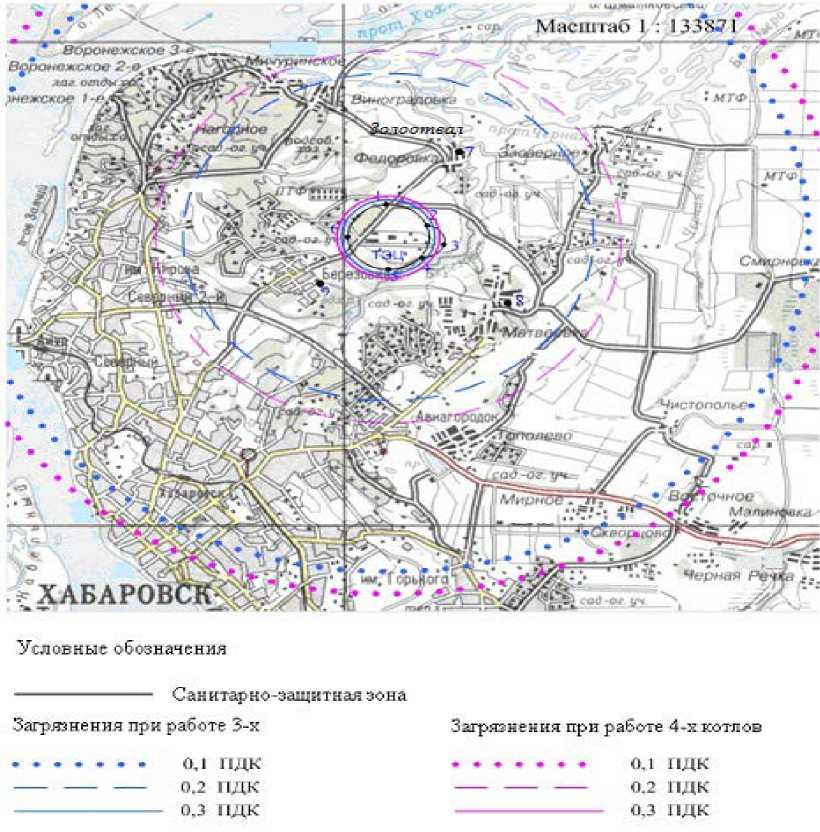

Согласно результатам, имеет место увеличение концентрации по мере удаления от золоотвала, за исключением свинца. Это может быть обусловлено осаждением золы из выбросов самой теплоэлектростанции (рис. 2).

Рис. 2. Карта-схема полей рассеивания концентраций золы от ТЭЦ

Для оценки степени загрязнения почв использовались:

-

- коэффициент концентрации загрязняющих веществ в почве (табл.):

Кi = Сi / СПДКi, где Сi – средняя концентрация загрязняющего вещества в почве, мг/кт;

С ПДКi – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в почве в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06;

-

- суммарный экотоксикологический показатель [2]

Э = К1 + ... + Кn, где n – количество учитываемых тяжелых металлов (дополнительно учтен мышьяк).

Коэффициент концентрации валовых форм химических элементов в почвенном покрове

|

Вещество |

Коэффициент концентрации (K=C почвы /С норм ) элементов на различном расстоянии от золоотвала |

|||||

|

150 м |

300 м |

500 м |

||||

|

0-20 см |

21-40 см |

0-20 см |

21-40 см |

0-20 см |

21-40 см |

|

|

I класс опасности |

||||||

|

Кадмий |

0,15 |

0,1 |

0,18 |

0,11 |

0,21 |

0,23 |

|

Свинец |

2,06 |

0,63 |

0,8 |

0,77 |

0,74 |

0,66 |

|

Цинк |

1,13 |

1,1 |

1,53 |

1,45 |

1,85 |

2,3 |

|

Мышьяк |

3,05 |

3,3 |

4,12 |

4,36 |

3,83 |

3,65 |

|

Ртуть |

0,009 |

0,012 |

0,012 |

0,011 |

0,013 |

0,009 |

|

Э I |

6,399 |

5,142 |

6,642 |

6,701 |

6,643 |

6,849 |

|

II класс опасности |

||||||

|

Никель |

1,09 |

0,9 |

1,201 |

1,198 |

1,4 |

1,67 |

|

Медь |

0,69 |

0,54 |

0,67 |

0,71 |

0,84 |

0,98 |

|

Э II |

1,78 |

1,44 |

1,871 |

1,908 |

2,24 |

2,65 |

|

III класс опасности |

||||||

|

Марганец |

0,4 |

0,24 |

0,78 |

0,93 |

0,77 |

1,02 |

|

Э III |

0,4 |

0,24 |

0,78 |

0,93 |

0,77 |

1,02 |

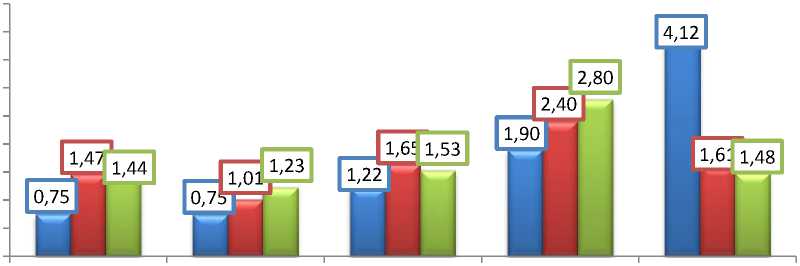

Результаты исследования показали, что экотоксикологический показатель почв для металлов I класса опасности составляет 6,639 на расстоянии 150 м, 6,642 – на расстоянии 300 м и 6,643 – на границе СЗЗ, что позволяет отнести почву к зоне с чрезвычайной экологической ситуацией (5 < Э < 10). В почвенном покрове на расстоянии 150 м от золоотвала отмечены превышения ПДК в верхнем горизонте по свинцу (2,06 ПДК), мышьяку (3,05 ПДК) и цинку (1,15 ПДК), а в нижнем горизонте – по мышьяку (3,3 ПДК) и цинку (1,1 ПДК). В 300 м от золоотвала выявлены превышения ПДК в верхнем горизонте почвы по мышьяку (4,12 ПДК) и цинку (1,85 ПДК), а в нижнем – по никелю (1,198 ПДК), мышьяку (4,36 ПДК) и цинку (1,45 ПДК). На границе СЗЗ зо-лоотвала есть превышения ПДК в верхнем горизонте по мышьяку (3,83 ПДК) и цинку (1,53 ПДК), а в нижнем горизонте – по мышьяку (3,65 ПДК) и цинку (2,3 ПДК).

Экотоксикологический показатель почв для металлов II класса опасности находится в пределах 1,78– 2,24, что позволяет отнести почву к зоне с критической экологической ситуацией (1 < Э < 5). Превышения ПДК по никелю отмечены в почвенном покрове в 150 м от золоотвала в верхнем горизонте (1,1 ПДК), в 300 м от золоотвала в верхнем и нижнем горизонтах (1,2 ПДК) и на границе СЗЗ: в верхнем горизонте 1,4 ПДК, в нижнем – 1,67 ПДК.

Экотоксикологический показатель почв для металлов III класса опасности находится в пределах 0,40– 0,78, что позволяет отнести почву к зоне с удовлетворительной экологической ситуацией (Э < 1).

Аналогичные данные по влиянию на почвенный покров золоотвала Кумертауской ТЭЦ были опубликованы в [3]. Экотоксикологический показатель почв золоотвала Кумертауской ТЭЦ для металлов I класса опасности составляет 1,23–1,90 (критическая экологическая ситуация), для металлов II класса опасности находится в пределах 3,06–9,45 (чрезвычайная экологическая ситуация), а III класса – 0,09–0,29 (удовлетворительная экологическая ситуация). Суммарный экотоксикологический показатель почв в зоне влияния обоих золоотвалов свидетельствует о неблагоприятной экологической ситуации почвенного покрова.

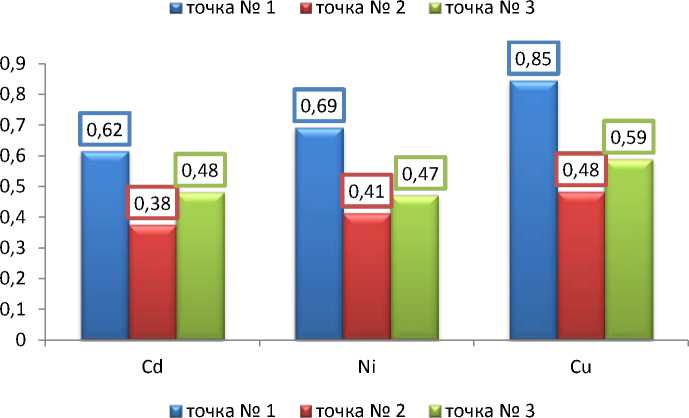

Важнейшим показателем, характеризующим радиальную структуру почвенного покрова, является коэффициент радиальной дифференциации (R), представляющий собой отношение содержания химического элемента в почве (C г.п. ) к его содержанию в почвообразующей породе (C п.о.п. ): R = C г.п. / C п.о.п (рис. 3). C п.о.п приняты согласно кларкам для почвы [4, 5].

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

Pb

Mn

Zn

As

Hg

Рис. 3. Коэффициент радиальной дифференциации ЗВ в почвенном покрове

Полученные значения коэффициентов радиальной дифференциации тяжелых металлов и мышьяка в изученном почвенном покрове показали, что наибольшей радиальной дифференциацией обладают свинец, ртуть, мышьяк, цинк и марганец, а наименьшей – медь, никель и кадмий. Данный показатель позволяет подтвердить накопление в данных почвах свинца, ртути, мышьяка, цинка и марганца (R > 1,0) и вынос меди, никеля и кадмия (R < 1,0) в почвенном профиле по сравнению с почвообразующими породами.

Выводы. Таким образом, в ходе исследований установлено, что золоотвал Хабаровской ТЭЦ-3 оказывает негативное влияние на состояние почвенного покрова, причем связано оно с накоплением и выносом тяжелых металлов и мышьяка в почвенном покрове. Основными причинами этому являются прежде всего пыление золоотвала и рассеивание загрязняющих частиц от теплоэлектростанции [6, 7]. Следовательно, одним из главных мероприятий улучшения экологической ситуации является пылеподавление, а также снижение и мониторинг выбросов взвешенных веществ от теплоэлектростанций.