Наличники как культурное наследие: теоретические параметры изучения

Автор: Марков А.В., Штайн О.А.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Искусство, образование, наука

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается общность решений наличников в деревянной и каменной архитектуре нашей страны. Доказывается, что наличник в эпоху промышленной революции приобретает новые эстетические функции: зрительно маскировать происходящее за окном, менять привычки оптики, усиливать фотогеничность здания, реализовывать идею проёма, ворот, арки путём усложнения контуров сооружения. Наличник поэтому должен рассматриваться не просто как орнаментальный декор, но как часть организации пространства, где здание оказывается чем-то вроде театрального задника, а пространство усложняется в эпоху создания сети транспортного сообщения. Проводятся параллели между наличниками и различными способами маскировки лица: павловопосадским платком, тёмными или дискотечными очками, а также возможностями современной виртуальной реальности. Особое внимание уделяется монашескому параману и связи его с открытием древнерусской духовности в начале ХХ века, равно как и связь моды на наличники в то время и обращения к достижениям древнерусской архитектуры. Показано, что сохранение и изучение наличников невозможно в отрыве от изучения форм и обычаев публичного самопредставления человека, как в области духовного подвижничества, так и в области повседневности.

Архитектура, наличник, русская культура, Серебряный век, сценичность, материальное наследие, философия искусства

Короткий адрес: https://sciup.org/170210942

IDR: 170210942 | УДК: 7.01

Текст научной статьи Наличники как культурное наследие: теоретические параметры изучения

Наличники — общепризнанная часть культурного наследия нашей страны. В различных городах существуют группы энтузиастов, занимающихся реставрацией деревянных наличников как одного из потенциальных брендов города, также контуры деревянных наличников очень часто используются в рекламной и туристической продукции как один из необходимых символов русского города, соединяя идеи традиционной деревянной застройки, таланта и эстетического вкуса жителей и непрерывных традиций декоративно-прикладного искусства.

В этой статье мы исследуем наличник не как узнаваемую часть деревянных и каменных зданий в нашей стране, но как определённое решение, относящееся к городу как публичному пространству, имеющему свои зоны открытости и закрытости. Современная урбанистика настаивает на том, что город в своём длительном развитии постоянно отходил от идеала публичности античного полиса, совместного обсуждения вопросов всеми жителями: зонирование города, выделение промышленных и жилых районов, миграции и новые требования к приватности жизни привели к тому, что город стал одновременно сценой и кулисами1. В городе открытое пространство что-то всегда прикрывает, тогда как скрытое пространство даёт намёки на своё участие в жизни города, считываемые жителями города по-разному и потому не способствующие единству публичной дискуссии. Мы рассматриваем моду на наличник как один из первых знаков промышленной революции в России последней трети XIX века. Именно в этот период наличник перестаёт быть только частью декора, и одновременно только конструктивным элементом, усиливающим теплоизоляцию деревянного дома и прочность каменного дома, и превращается в один из знаков такого взаимообмена открытого и скрытого в городе, становится лицом и маской города. Поэтому мы и сопоставляем наличник далее с другими формами использования декора и техник декоративноприкладного искусства в этот период, такими как павловопосадский платок.

Мы не рассматриваем всей истории наличников, имеющей обширную библиографию, начиная с классической работы Н.Н. Соболева2. Соболев обосновал в своей книге ряд тезисов, ставших общими положениями в изучении наличников: 1) на каменную архитектуру наличников повлияла деревянная архитектура, создавшая архетипические формы наличника, 2) фигурная резьба XVII века возникла не только в результате развития технологий, но и под влиянием интермедиального контекста, например, дизайна книг, декора «фряжских листов», то есть западноевропейской графики, 3) развитие декора напрямую связано с усилением театрализации как в церковном быту (сакральные представления XVII века, крестные ходы), так и в светском (декорирование частных помещений), 4) развитие кустарной промышленности в период промышленной революции шло в сторону «сказочности», использования отдельных архаических мотивов, когда наличники и другие изделия декоративного-прикладного искусства превращались в реализацию сказочного нарратива с его архаическими (языческими, мифопоэтическими) элементами. В целом позиция Соболева воспринята и в современной краеведческой литературе, основные тезисы которой примерно те же: существенная морфологическая зависимость отечественной каменной архитектуры от деревянной, эффектность фасадного декора, изобретательность декора как пространственная (пленэрная) наглядность, наличие в декоре более устойчивых мотивов, чем в архитектурной программе3. Все четыре тезиса Соболева говорят не только о развитии отечественной культуры, но и как поколение Соболева восприняло результаты развития декоративно-прикладного искусства в эпоху промышленной революции: как отражение постоянного развития коммуникаций и медиа, как своеобразного давления изображений, власти всё время появляющихся новых изображений, ярких, как бы давящих на человека, так что мифологизирующий нарратив только и может противостоять этому давлению и создавать устойчивый общепринятый образ традиции.

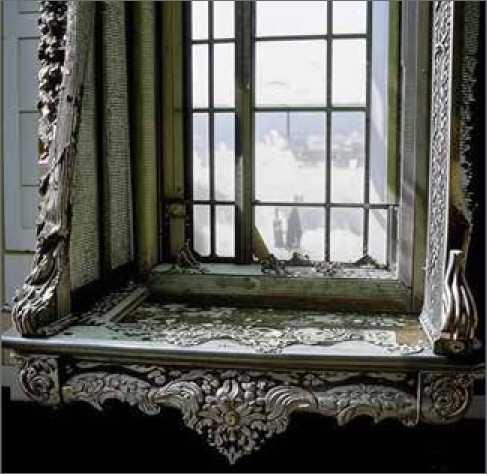

Эпоха промышленной революции — это эпоха фотографии, и среди многочисленных проницательных замечаний Вальтера Беньямина есть очень важное сопоставление фотостудии, где лицо берется в рамку аксессуаров, таких как колонны и пальмы, с камерой пыток, дыбой, выпрямляющей человеческое тело. Только глаза фотографируемого могут вернуть такой фотографии жизненность, одолевая «навязанную им обстановку»4. Тогда лицо оказывается одновременно носителем нарратива о принуждении, страдании, вообще отчуждении человека в большом городе, но и обрамлением глаз, ближайшим медиумом, средством передачи взгляда, благодаря чему преодолевается давление разнородных образов. Подробно о связи промышленной революции и появлении универсального тела горожанина, которое в фотостудии глядит в неопределённое пространство, писала О.В. Гавришина5. Проис- ходит своеобразное распределение семантики открытого взгляда на «наличники», на то, что вокруг этого взгляда, что около лица, о чём писала О.М. Фрейденберг в своей знаменитой монографии 1936 года, толкуя семантику ворот как место борьбы Солнца против Смерти: «Но не только двери и ворота означают загробно-небесный горизонт: как всякая межа и предел, носителями той же семантики оказываются и порог дверей, и дверные косяки, и дверные перекладины»6. Не случайно и преобладание солярной символики на любых наличниках, созданных до промышленной революции и после. Только в эпоху промышленной революции Солнце, оно же инстанция оптики и оптического законодательства, например, фотограф, оказывается, по удачному выражению В.В. Савчука в «позе логоса», когда «…момент открытия и расширения, момент опережения в постижении меняющегося мира находится в драматическом соотношении с моментом подчинения, иллюстрации, воплощения»7. Такое драматическое отношение между окном-лицом и наличником нас и интересует.

Наша работа продолжает исследования маски как одновременно скрывающей и приоткрывающей социальное лицо человека8. Если личность человека продуктивна для биографии, то в большом городе биография растворяется в топографии, она оказывается расчерчена топосами города9. Маска как граница между интимным и экстимным тогда позволяет вернуться к внутренней оптике личности, к умению автокоммуникативно видеть себя. Наличник и есть такая маска, только надетая на окно. Если в окнах дома мы пытаемся увидеть что-то личное, а фасады поражают своей безличностью (плоскости «спальных районов»), то наличник — это лиминальное (пороговое) устройство, которое и делает безличное личным. Оптические изменения, изменения привычек взгляда, тогда сопровождаются и световыми изменениями10. Наш метод мы условно называем модальной урбанистикой, по аналогии с модальной риторикой в исторических исследованиях11.

Мы привыкли к тому, что скрывает внутренность помещения прежде всего занавеска, она делает изображение смутным и изолирует пространства. Но на самом деле рама может не менее способствовать скрытности, если она украшена каким-то дополнительным декором. Можно вспомнить маскароны над окном, которые как бы отпугивают взгляд зрителя, не дают ему заглядывать в окно. Наличник можно тогда понимать как простой маскарон, идущий из глубин народного духа, как действующий яркостью: солнца, цвета, самих выпуклых форм, то есть той неестественной цветностью и рельефностью, которая работает лучше занавесок. Промышленная революция стала и эпохой распространения хорошего прозрачного стекла, и распространения наличников с победой стандарта прорезных наличников, уже создававшихся современными инструментами и, благодаря Нижегородской ярмарке и артелям, завоевавших значительную часть центральной России. Появились в некоторых регионах и наличники на несколько окон, например, в доме камнереза Трапезникова в Екатеринбурге, что сближает архитектуру частных зданий с промышленной неоготикой и её конструктивизмом.

Прорезной наличник как бытование экстерьера напоминает другие технологии декоративно-прикладного искусства, ставшие тиражными и узнаваемыми в эпоху промышленной революции, например, павловопосадский платок. Хотя, конечно, это некоторая адаптация турецкой шали, локализованное производство прежде импортируемого продукта, в павловопосадский платок не заматываются, напротив, его представляют как то, что делает лицо как бы наличником, что укрупняет зрительно глаза, которые обо всём говорят, и делает яркой улыбку: в павловопосадском платке хочется смеяться. Глаза смотрят ясно, а лицо оказывается носителем той же семантики открытого взгляда, при этом характер женщины в платке не сразу будет разгадан — платок отталкивает взгляд от этих тайн характера, как наличник не даёт заглянуть внутрь, в помещение.

Победа солнечной улыбки, румяного лица становится здесь несомненной, учитывая, что сама технология изготовления платка соответствует технологии создания лубка, яркой народной картинки, и украшавшей деревенский интерьер. Контур рисунка наносится «манерой», доской, по принципу гравюры, а потом печатаются цвета, как на лубке. Слово «манера» означает просто узор, манеру делали и делают так, что прожигают дерево, а не вырезают, заливают свинец; и эта свинцовая заливка и есть штамп для печати. Так торжествует идея оттиска оттиска, изнанки изнанки. Интерьерный лубок оборачивается экстерьерным самопредставлением лица.

Связь лица человека и наличника ещё больше в монашеской практике: в монашеской терминологии параман, покров на лице усопшего монаха, называют наличником. Это чёрный квадратный плат и изображением Креста и орудий Страстей, и молитвы к Троице, идущей по четырём сторонам плата. В себе усопший монах тогда видит подвиг, принятые страдания, а перед собой артикулирует Троицу лицом к лицу. Можно сказать, что иконологическая программа парамана принципиальна для всей истории русского монашества, с колонизацией русского Севера и победой общежительного принципа: о теснейшей семантико-прагматической связи дела св. Сергия Радонежского, иконы «Троица» Андрея Рублева, колонизации Севера, общежительного монашества и синтеза искусств гениально писал свящ. П.А. Флоренский12, и добавить к его выводам нечего. Видение птиц Сергием Радонежским как раз об этом — предельно открыть окно своего будущего парамана, чтобы твоё отречение от мира стало окном для подвигов новых поколений монахов. В этом смысле Троица

Рублёва это светлое инобытие парамана, а вся чёрная монашеская одежда и есть изнанка светлейших видений иного Света.

Русский модерн создал особые наличники и для деревянной, и для каменной архитектуры, шлемовидные, напоминающие по контуру луковичные главы храмов — достаточно указать старообрядческие храмы модерна, например, Церковь Воскресения Христова и Покрова Богородицы в Токмаковом переулке Москвы общины Поморского согласия, которую создал архитектор И.Е. Бондаренко, ученик Шехтеля. Здесь охранная функция наличника усиливается, и наличник как защита самой оптики старообрядца, способного видеть древнюю икону, и обеспечивать тем самым существование оптических сообществ тех, кто не просто знает, но чтит древнюю икону, и обретает в этом свою идентичность вероисповедания и телесных практик. Известна важность телесного этикета для старообрядцев, как подойти, как повернуться, как проходить мимо иконы, здесь недопустима поспешность, которая может ассоциироваться с неблагоговением и изменой благочестию — и шлемовидные наличники поддерживали тот режим взгляда, при котором это благоговение позволяет лучше рассмотреть сюжеты древних икон. В алтаре храма в Токмаковом переулке проходили заседания общины поморского согласия: не признавая таинств, они вели вполне деловую работу по спасению, защищённые забралом прочных, кажущихся по крепостному тяжеловесными наличников.

Причудливые шлемы наличников показывает и Ярославский вокзал, созданный Ф.И. Шех-телем — это здание было одним из первых в Москве, построенных с использованием железобетона, и было устроено как офис, как раз окна второго этажа — окна кабинетов правления железной дороги. Керамические украшения имитировали изразцовые наличники храма Иоанна Предтечи в Ярославле и защищали уже не столько телесный этикет, сколько бизнес-этикет, который тоже подразумевает особую оптику, сразу устремлённую к перспективам промышленноторгового развития. Смысл такого подражания ярославской традиции — что нужно как бы проехать Ярославль и устремиться на Север, прямо к поморам, белому морю. Ярославль и указывается, и сразу же скрывается ради живописных образов Севера. Тем самым, наличник, будучи частью открытого экстерьера, вовлекается в игру сокрытия.

В те же годы, ещё до легитимации старого обряда, Шехтель создавал особняк Рябушинского с тайной молельней. Наличник правого от входа окна, причудливый и напоминающий не то купол, не то лиану, намекал на сокрытые в здании пространства, на особые переживания небесной пространственности. Наличник открывает что-то невероятное в облике здания и в его возможном внутреннем устройстве, но тут же это скрывает, притворяясь только декором.

Такая маска открытости и сокрытости наблюдается и в культуре специальных очков. Так, можно вспомнить Энди Уорхола, который будучи греко-католиком, иконопочитателем восточнохристианской традиции, сделал очки частью своего образа страдающего, уязвимого зрения, страдающей кожи. То есть его внешность, наружность становится как бы интерьером, переживанием интимности страдания, тогда как очки оказываются экстерьером, тем, что прямо говорит о возможности иконического взгляда, взгляда, создающего полноценные и полновесные образы. Не менее интересен и такой массовый продукт, как очки-решетки для дискотек: решетка должна предотвратить попадание слишком яркого света от прожекторов в глаза, предохраняя их от преждевременной усталости, — настаивая на уязвимости танцора, на утомляемости и необходимости постоянно стимулировать музыкой внутренние переживания, она сама оказывается яркой, сама оказывается ярким цветовым экстерьером. Сейчас даже производятся очки для дискотек со встроенными светодиодами, способными стать бегущей строкой, транслировать надписи, эмодзи и т. д.

По некоторым наличникам видно, по какому пути пошло бы развитие наличников, если бы артельное производство оставалось основным. Например, в Перми дом инженера Копылова 1917 года постройки (Пермская, 51) показывает, как боковые карнизы наличника превращаются во что-то вроде колонн с завершениями наверху, наличник начинает больше напоминать ворота усадьбы, чем обрамление окна. Такое сближение идеи наличника с триумфальной архитектурой, которое мы видели у Фрейденберг, реализуется в том же 1917 году в экфрасисе главного фасада Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, выполненном Бенедиктом Лившицем:

И два равнопрекрасных шара

Слепой оспаривают куб, Да гении по-птичьи яро Блюдут наличника уступ

Наличником здесь назван карниз, этот экфра-сис понятен только тому, кто видел Адмиралтейство живьём или на фотографии, и конечно, Лившиц создаёт образ триумфального сооружения как окна, покоряющего океаны: изначально же Адмиралтейство было и верфью.

Итак, наличники, являясь важной частью культурного наследия России, выполняют не только декоративную функцию, но и становятся символами городов, отражая традиции деревянного зодчества и декоративно-прикладного искусства. Их использование в туристической и рекламной продукции подчёркивает их значимость как элемента национальной идентичности. Однако в данной статье наличники рассмотрены не только как элемент архитектуры, но и как часть городского пространства, где они играют роль связующего звена между открытыми и скрытыми зонами города. Это позволяет рассматривать наличники как элемент, который одновременно скрывает и демонстрирует, создавая сложную динамику между приватным и публичным.

В контексте промышленной революции XIX века наличники приобретают новое значение, становясь не просто декоративным элементом, но и символом взаимодействия, открытого и скрытого в городской среде. Они начинают выполнять функцию «маски» города, отражая изменения в общественной жизни и устройстве города. Этот период также связан с развитием технологий, что привело к стандартизации и массовому производству наличников, которые стали частью промышленной культуры. Наличники, как и другие элементы декоративно-прикладного искусства, такие как павловопосадские платки, служат отражением эстетических и культурных изменений, происходящих в обществе.

Исследование наличников в статье также подчёркивает их связь с мифологическими и символическими аспектами культуры. Солярная символика, часто встречающаяся в декоре наличников, отражает древние представления о борьбе света и тьмы, жизни и смерти. Эта символика переосмысливается в эпоху промышленной революции, когда наличники становятся частью визуальной культуры, связанной с новыми технологиями, такими как фотография. Наличники, как и фотография, создают рамку, которая одновременно скрывает и открывает, что делает их существенным элементом в понимании визуальной культуры того времени.

Мы также рассмотрели связь наличников с религиозной и монашеской традицией, где они приобретают глубокий символический смысл. В монашеской практике параман одновременно скрывает и открывает духовный мир. Эта двойственность наличников как элемента, который и защищает, и демонстрирует, прослеживается и в архитектуре старообрядческих храмов эпохи модерна, где наличники становятся частью оптической и духовной защиты. Таким образом, наличники оказываются не только архитектурным элементом, но и важным символом в религиозной и культурной практике.

Итак, наличники представляют собой сложный культурный феномен, который сочетает в себе декоративную, символическую и функциональную составляющие. Они отражают изменения в обществе, связанные с промышленной революцией, урбанизацией и развитием визуальной культуры. Наличники становятся не только частью архитектуры, но и важным элементом в понимании городского пространства, где они играют роль связующего звена между открытым и скрытым, публичным и приватным. Их изучение позволяет глубже понять культурные и исторические процессы, происходившие в России в XIX и начале XX веков, а также их влияние на современное восприятие городской среды.

Для дополнительной проверки наших выводов была применена генерация изображений с помощью нейросетей по промпту, включавшему понятия «наличник», «Серебряный век» и отдельные стилистические признаки эпохи, такие как «символизм» и термины, очерчивающие область искусства, например, «декоративно-прикладное искусство». Нейросеть fusionbrain показала следующее: 1) наличник не воспринимается как часть экстерьера здания, а может мыслиться как часть интерьера, экстерьерные и интерьерные элементы смешиваются, 2) окно понимается как прозрачное, с идеальными оптическими свойствами, 3) наличник никогда не генерируется полностью, всегда генерируются какие-то отдельные панели, что говорит об обучении нейросети на современных интерьерных каталогах, 4) архитектурная функция наличника не ясна ни в одном изображении,

Рис. 1. Наличник Серебряного века (Вариант 1), нейроарт. Промпт авторов статьи.

Рис. 2. Наличник Серебряного века (Вариант 2), нейроарт. Промпт авторов статьи.

но при этом он акцентирует прозрачность окна. В результате в полученных изображениях не только экстерьер смешивается с интерьером, а окно приобретает блеск зеркала, наличник способствует своеобразному медитативному созерцанию, узнаванию теней собственных мыслей в зеркальных отражениях. Так, на одной из полученных картинок (Рис. 1) наличник — это что-то вроде причудливой рамы зеркала, превращающей часть окна в зеркало, но зеркало для внешнего мира, а на другой (Рис. 2) наличник превращён в дополнительную интерьерную коробку, создающую оптические эффекты, напоминающие эффекты глянцевой чёрно-белой фотографии. Похожая идея реализована в проекте Александры Ярмольник13, создающей зеркала по мотивам наличников: эти зеркала играют прозрачностью и матовостью, создавая эффекты ловли гиперреалистических теней. Александра Ярмольник использует для творчества как новые, так и состаренные зеркала, выбирает разные виды матового стекла и главное, применяет витражную технику Тиффани. Тем самым, избыточность стилистики Тиффани оказывается как бы отражённой в скромности традиционной русской культуры, и это отражение позволяет видеть отражённые вещи яснее, открывая в повседневном чудесное.

Русские наличники продолжают оставаться важным элементом культурного наследия, несмотря на изменения в архитектуре и образе жизни. Их сохранение и адаптация к современным условиям требуют совместных усилий исследователей, мастеров, архитекторов и общества. Наличник как бы накладывает на прозрачность характер, это первая маска прозрачного окна. И хорошее знание самих законов социальной оптики, которые связаны с распространением стандартов наличников, поможет благоустройству наших городов.