Наложенные прогибы Азербайджана в связи с их нефтегазоносностью

Автор: Фейзуллаев А.А., Кочарли Ш.С., Аббасова С.В.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Свойства горных пород. Геомеханика и геофизика

Статья в выпуске: 2 т.5, 2020 года.

Бесплатный доступ

Республика Азербайджан обладает значительным потенциалом нефтегазовой отрасли экономики, которая является базовой для страны. Перспективы развития технологий добычи нефти и газа в значительной мере определяются эффективностью геолого-геофизических исследований и поисковоразведочного бурения рассматриваются особенности геологического строения и нефтегазоносности депрессионных зон суши Азербайджана с целью определения направления дальнейших поисков углеводородов (УВ). Проведенный анализ таких исследований показывает, что Среднекуринская впадина (азербайджанская часть) и Губа-Дивичинский прогиб имеют наложенный характер с соответствующими особенностями условий формирования и сохранения углеводородных скоплений. Обосновываются низкие перспективы нефтегазоносности миоценантропогенового комплекса отложений указанных наложенных прогибов, в связи с невысоким углеводородным потенциалом пород (особенно нижнеплиоценовых), а также низкими температурами, недостаточными для преобразования органического вещества в УВ. В качестве поисковых объектов предложено использовать слабо дислоцированные юрские и меловые отложения, особенно перекрытые нефтегазогенерирующими палеоген-миоценовыми комплексами (промышленные скопления типа Мурадханлы).

Тектоника, наложенный прогиб, мезо-кайнозойские отложения, несогласия, нефтегазоносность, азербайджан, перерыв в осадконакоплении, бассейновое моделирование, углеводороды

Короткий адрес: https://sciup.org/140250765

IDR: 140250765 | DOI: 10.17073/2500-0632-2020-2-72-81

Текст научной статьи Наложенные прогибы Азербайджана в связи с их нефтегазоносностью

Проблемы оценки перспектив нефтегазоносности в зависимости от характера уна-следованности или наложенности прогибов являются слабоизученными, хотя имеются отдельные публикации, попутно касающиеся этого вопроса [2, 3, 5, 10].

В связи с этим напомним, что большинство нефтегазоносных прогибов или нефтегазоносных районов Азербайджана, такие как Южно-Каспийская впадина, Апшеронский район, юго-восточный Гобустан, Нижнеку-ринский и Евлах-Агджабединский прогибы (до верхнего миоцена) характеризуются преимущественной унаследованностью прогибания и осадконакопления за весь период альпийского орогенеза.

В этих прогибах, заложенных как минимум с начала юрского периода (предполагаемая поверхность кристаллического фундамента), мощность мезо-кайнозойских отложений составляет 10–25 км и более, и они характеризуются в основном соответствием структурных планов слагающих отложений.

Между тем на территории Азербайджана имеется ряд нефтегазоносных районов с явной наложенностью структурных планов.

Необходимо оговориться, что понятие «наложенность прогибов» нами здесь употребляется в двух значениях - стратиграфическом и структурном. Сравнительно меньше употребляется термин «наложение складчатых зон нефтегазоносных районов», фактически имеющий аналогичную с прогибами генетическую природу.

В данной работе нами рассматриваются два нефтегазоносных района - Куринская впадина и Прикаспийско-Губинский район, хотя, по мнению многих исследователей, таких прогибов в Азербайджане намного больше, о чем будет сказано дальше.

В данном исследовании рассматриваются особенности геологического строения и нефтегазоносности депрессионных зон суши Азербайджана в связи с перспективами обнаружения новых промышленных скоплений.

Результаты исследований

Наложенные прогибы Куринской впадины

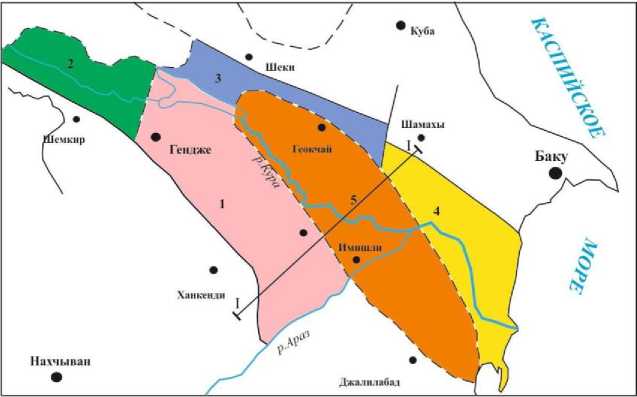

В современном понимании Куринская впадина как крупный структурный элемент, разделяющий мегантиклинории Большого и Малого Кавказа, сформировалась в пост-верх-немиоценовое время. На это впервые было указано В. Е. Хаином и А. Н. Шардановым [9] еще в 1952 г. В дальнейшем проведенными геолого-геофизическими исследованиями [2, 5, 11] было установлено, что в мезозойское время (юра-мел) территория Куринской впадины (азербайджанская часть) фактически была представлена следующими самостоятельными структурными единицами - Нижнекуринским и Евлах-Агджабединским прогибами, междуречьем Куры и Габырры (юго-западный борт Иорского прогиба), Аджиноурским прогибом и разделяющей их Мугань-Саатлы-Геокчай-Мингечаурской зоной поднятий (рис. 1).

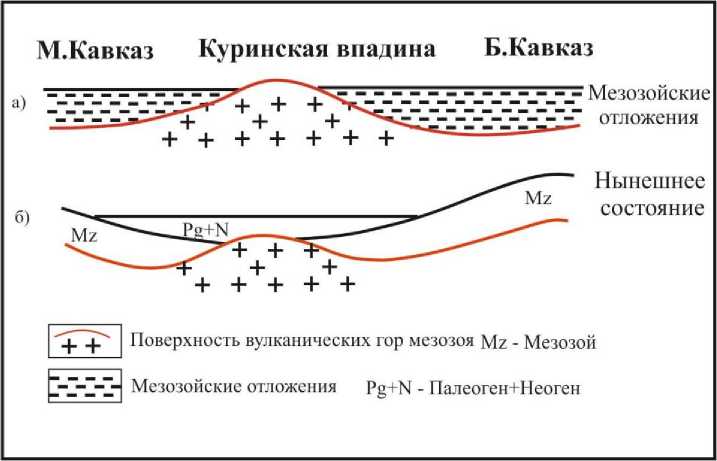

Палеотектоническая перестройка, называемая иногда инверсией, началась на рубеже верхнего мела - палеогена и завершилась в позднем миоцене, как об этом говорилось выше (рис. 2).

Наряду с некоторыми общими чертами каждый из этих тектонических зон имеет свою специфику развития и строения.

Среди этих прогибов полную самостоятельность (замкнутость) на Азербайджанской территории имеет только Евлах-Агджабедин-ский прогиб, в то время как Нижнекуринский прогиб является юго-западным заливом Южно-Каспийской впадины (ЮКВ), а междуречье Куры и Габырры - юго-западным бортом Иорского прогиба.

Природа этих прогибов в рамках современной Куринской впадины в значительной степени контролировалась характером Мугань-Саатлы-Геокчай-Мингечаурской зоны поднятий, в плане во многом совпадающей с известным Талыш-Вандамским гравитационным максимумом.

2020;5(2):72-81

Рис. 1. Куринская впадина. Схема тектоники в мезозое:

прогибы: 1 – Евлах-Агджабединский; 2 – междуречье Куры и Габырры; 3 – Аджиноурский; 4 – Нижнекуринский; зона поднятий: 5 – Талыш-Саатлы-Мингечаурская; I – I – геологический профиль, пересекающий Куринскую впадину (см. рис. 3)

Fig. 1. Kurinsky basin. Mesozoic tectonic structure:

depressions: 1 – Yevlakh-Agjabedinsky; 2 – interfluve of the Kura and Gabyrry; 3 – Ajinoursky; 4 – Nizhnekurinsky; uplift zone: 5 – Talysh-Saatly-Mingechaurskaya; I – I – geological profile crossing the Kurinskaya depression (see Fig. 3)

Рис. 2. Положение Кавказских гор: а – в мезозое; б – в нынешнее время

Fig. 2. Location of Caucasus Mountains: a – in the Mesozoic; b – at the present time

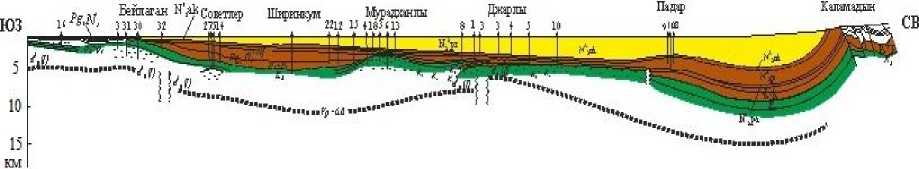

Рис. 3. Геологический профиль, пересекающий Куринскую впадину с юго-запада на северо-восток (см. рис. 1, разрез I - I )

Fig. 3. Geological profile crossing the Kurinsky basin from southwest to northeast

2020;5(2):72-81

Названная зона поднятий, существовавшая, видимо, с палеозойского времени, с конца верхнего мела до начала верхнего миоцена подвергалась интенсивному размыву, и здесь полностью отсутствовало осадконакопление. Нижнекуринская депрессия за этот период развивалась вместе с ЮКВ, имея унаследованный характер мезо-кайнозойских структурных планов с накоплением молассовых образований большой мощности (более 15 км).

Начиная с эпохи верхнего миоцена вся территория центральной части Куринской впадины подверглась интенсивному погружению и осадконакоплению, и здесь образовался наложенный прогиб Среднекуринской впадины (СКВ) с охватом миоцен-плиоцен-антропогено-вых отложений мощностью около 5 км (рис. 3).

Следовательно, наложенность в Курин-ской впадине присуща только ее Среднекурин-ской части, а Нижнекуринская впадина (НКВ) имеет унаследованный характер прогибания.

Аджиноурский район, особенно его Ала-зан-Агричайская зона, также рассматривается рядом исследователей в качестве наложенного прогиба. Если эта версия верна, то весь Аджи-ноурский район необходимо отнести к категории наложенных прогибов.

В значительной части территории СКВ пост-верхнемиоценовые отложения почти не затронуты складчатыми дислокациями за исключением зоны Чатма-Геокчайского антиклинория, частично бортовой части Евлах-Агджабединского прогиба и Аджиноура. В НКВ, как и в ЮКВ, эти образования смяты в интенсивные складки.

Какой же характер имеет нефтегазона-сыщение миоцен-плиоцен-антропогеновых отложений в наложенных прогибах Курин-ской впадины.

Как известно, в центральной части СКВ в наложенном комплексе верхне-миоцен-плиоцен-антропогеновых отложений, залегающих повсеместно субгоризонтально, призна- ков нефтегазонасыщения не отмечено. Промышленная нефтегазоносность или проявления УВ установлены в подстилающих верхне-мел-палеогеновых (месторождения Мурадха-нлы, Джафарлы, Советляр, Зардоб) и олиго-цен-нижнемиоценовых отложениях (майкопская серия) (месторождения Газанбулаг, Тер-Тер, Нафталан).

В Междуречье Куры и Габырры наличие залежей УВ также установлено в нижнем структурном этаже - эоцене и верхнем мелу на площадях Тарсдалляр и Гюрзундаг. В наложенном майкоп-верхне-миоцен-плиоценовом комплексе эффективных проявлений нефти и газа не установлено, за исключением выходов нефти в верхнемиоценовых отложениях в зоне Чатминского антиклинория.

В НКВ, имеющей по кайнозойскому и, возможно, мезозойскому комплексам унаследованный характер развития, нефтегазоносность установлена в основном в разрезе нижнеплиоценовых (продуктивная толща - ПТ), частично в верхнеплиоценовых (Акчагылская свита) и антропогеновых (Апшеронская свита) отложений. Нижезалегающие отложения (миоцен-олигоценовые) вскрыты частично, и говорить об их перспективах пока рано, хотя предварительные результаты достаточно обнадеживающие.

Таким образом, наложенный прогиб по верхне-миоцен-антропогеновому комплексу в СКВ имеет сравнительно меньшую перспективу нефтегазоносности, а в НКВ с унаследованным характером структурного плана нефтегазоносен или перспективен весь названный комплекс.

В связи с этим представляют интерес перспективы нефтегазоносности нижнего структурного этажа СКВ - от среднего сармата до верхнего мела.

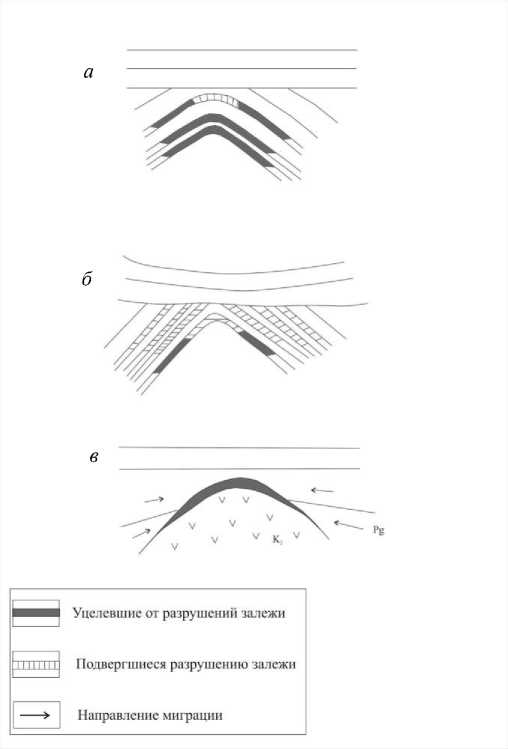

Рассматриваются три возможные модели формирования залежей, присущих не только СКВ, но и другим наложенным прогибам. Эти модели отражены на рис. 4.

2020;5(2):72-81

Рис. 4. Варианты образования залежей в наложенных прогибах

Fig. 4. Variants of pool formation in superimposed depressions

Рис. 4, а отражает картину образования залежей в «подложенных» (подстилающих) комплексах, где пласты-коллекторы почти не затронуты эрозией и существуют благоприятные условия для сохранения скоплений УВ.

На рис. 4, б показан случай глубокой эродированности пластов-коллекторов с возможным процессом разрушения залежей и их сохранением в результате последующего перекрытия «подложенного» комплекса молодыми образованиями (месторождения Джарлы, Сор-Сор, Караджаллы и др.).

Наконец, рис. 4, в отражает модель Му-радханлинского месторождения, где эродированный выступ вулканитов верхнемелового возраста перекрывается нефтегазобразую-щими палеоген-миоценовыми отложениями.

Как показали результаты разведочных работ в зоне Джарлы-Караджаллы, располо- женной в наиболее повышенной и резко эродированной части Кюрдамирского моста, промышленные скопления УВ отсутствуют. Если даже допустить здесь нефтегазобразование в мезозое, однако длительно продолжавшаяся эрозия в верхне-мел-верхне-миоценовое время не благоприятствовала формированию и сохранению залежей УВ (модель рис. 4, б).

Мурадханлинское месторождение в этом случае является исключением, так как здесь эродированная поверхность верхнего мела перекрыта нефтегазообразующими майкоп-эо-ценовыми отложениями с последующей миграцией УВ в головную часть мезозойского выступа. В связи с этим одним из авторов [6] на основе палеогеологических исследований был обоснован поисковый критерий по нахождению аналогов Мурадханлинского место-

2020;5(2):72-81

рождения - это площади перекрытия вулканитов нефтегазообразующими майкоп-эоцено-выми отложениями.

Этому условию отвечает Хосров-Агдаш-ская зона поднятий и ее юго-западное погружение - до Амирархской площади.

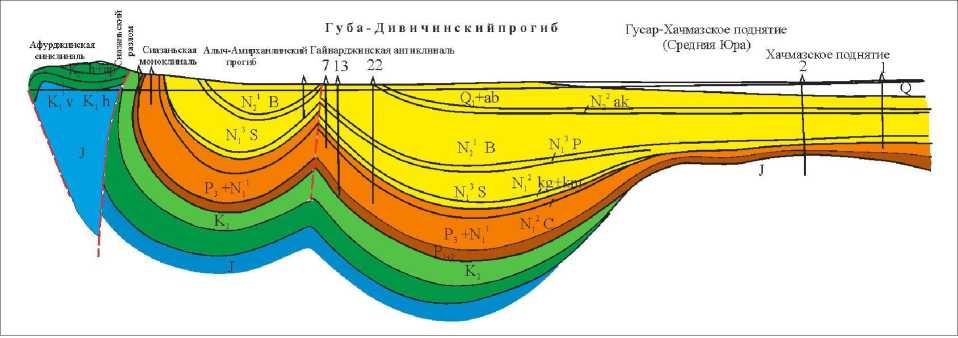

Губа-Дивичинский наложенный прогиб (ГДНП)

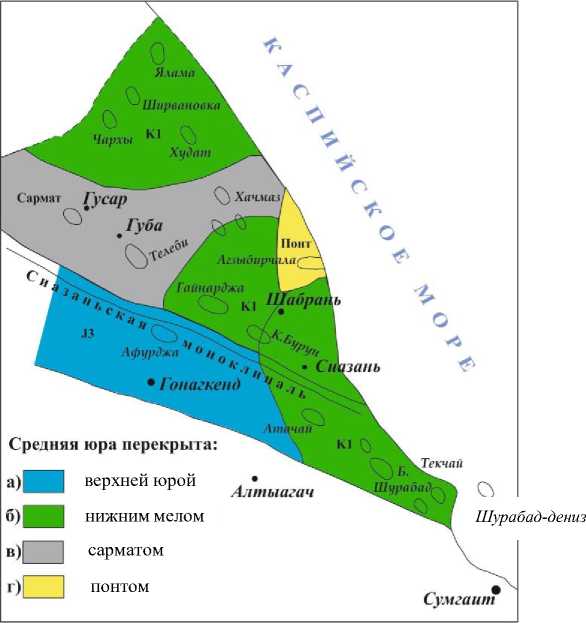

По природе этого уникального прогиба имеется очень много интересных, порой противоречивых мнений, по части как истории геологического развития, так и современной структуры [1, 7, 8, 10]. Не рассматривая суть этих исследований, отметим, что этот прогиб является классическим примером наложенно- сти антропоген-палеогенового комплекса отложений на мезозойские (юра-мел) образования с длительным перерывом в осадконакоплении от средне-верхней юры до палеоген-миоцена. Существует также мнение [2] о том, что ГДНП по мезозою не является типичным синклинорием, скорее всего это зона приподнятости с выпадением из разреза ряда стратиграфических единиц юры и мела. Действительно, в юрско-меловой период эта зона занимала более высокое гипсометрическое положение, чем зоны Тенги-Бешбармакского антиклинория и Хызинского синклинория, где наблюдается относительно полный разрез этих отложений (рис. 5).

Рис. 5. Прикаспийско-Губинский район. Палеогеологическая карта перекрытия среднеюрских отложений

Fig. 5. The Caspian-Gubinsky region. Paleogeological map of Middle Jurassic sediment overlapping

Тектоника эродированной поверхности мезозойских отложений в ГДНП далеко не спокойна - здесь по геолого-геофизическим и буровым разведочным данным выделяется ряд антиклинальных и разделяющих их синклинальных зон. В частности, на северо-западе района выявлены локальные структуры Гусар, Ширвановка, Ялама, Ялама-сев., Худат и т.д., а на юго-востоке - Губа, Хачмас, Чархи, Агзы-бирчала и т.д. Между этими зонами расположена слабовыраженная Зейхурская синклиналь. На юго-западе района параллельно Сиа-занской моноклинали линейно вытянута Та-лаби-Гайнарджа-Гызылбурунская антиклинальная зона, а в северо-восточном погружении ее - узкая синклинальная полоса.

2020;5(2):72-81

Масштабы эрозии и раскрытости поверхности «подложенного» (нижнего), т.е. мезозойского, комплекса в регионе довольно разные. Следует отметить, что по всему району отсутствуют верхнеюрские образования. На отдельных площадях отложения средней юры через крупное несогласие перекрываются палеоген-нижне-миоценовыми образованиями, в частности, на площади Хачмаз - палеоценовыми, Агзыбирчала - понтическими, Ялама - нижнемеловыми. Максимальный масштаб перерыва отмечен на площади Гусар, где скважина № 1 с глубины 2448 м из верхнемиоценовых отложений вошла в среднеюрские, вскрыв их на 220 м (рис. 6).

Рис. 6. Геологический профиль по направлению Афурджа-Хачмаз (по А. А. Сулейманову и др. [8])

Fig. 6. Geological profile in the direction of Afurdzha-Khachmaz (according to A. A. Suleymanov et al. [8])

На площади Талаби, расположенной ближе к центру Губа-Дивичинского прогиба, скважина № 12 вскрыла под сарматскими отложениями, черные аргиллиты средней юры, доказав наложенность и этого прогиба. Примерно такой же разрез был вскрыт и в скважине № 15 этой же площади.

В отношении тектоники наложенной па-леоген-миоцен-плиоцен-антропогеновой части разреза региона можно сказать, что по новейшим геолого-геофизическим данным почти все они залегают субгоризонтально без каких-либо структурных осложнений с небольшим уклоном пластов на северо-восток - в сторону Каспийского моря, и в связи с этим они не представляют серьезного поискового значения.

По нефтегазоносности «подложенного» комплекса района необходимо отметить, что помимо месторождений Сиазанской моноклинали на ряде площадей района в разрезе юрских и особенно меловых отложений отмечены нефтегазопроявления. В частности, на площади Ялама в скважине № 1 в процессе бурения в турон-коньякских отложениях отмечены нефтегазопроявления, а в скважине № 9 (баррем) получено 28-30 м3 воды с нефтью и конденсатом. Нефтегазопроявления наблюдались также при бурении скважин на площадях Худат и Хачмас. Несмотря на эти положительные факты, промышленные залежи нефти и газа здесь не были выявлены.

Причиной такого положения многие исследователи склонны считать недостаточность проведенных геолого-геофизических исследований, в первую очередь глубокого бурения. Частично соглашаясь с этим мнением, отметим, что одной из причин может быть также сильная дислоцированность и большая раскрытость поверхности коллекторов юры и мела, которые способствовали разрушению ранее сформировавшихся залежей (модель рис. 4, б ). УВ, образовавшиеся в нижнем структурном этаже могли быть разрушены ко времени накопления миоцен-палеогеновых отложений [13]. В связи с этим отмеченные

2020;5(2):72-81

нефтегазопроявления или притоки УВ в скважинах, возможно, являются уцелевшими остатками былых залежей. Важным условием поисков таких скоплений является оценкам запасов УВ с целью определения рентабельности их разработки.

Таким образом, в ГДНП, так же как и в СКВ, перспективы нефтегазоносности глубоко эродированных юрско-меловых образований оцениваются как не высокие.

Заключение

Выполнен комплексный анализ результатов ранее проведенных геолого-геофизических исследований, поисково-разведочного бурения и определения нефтегазоносности де-прессионных зон суши Азербайджана, это позволяет заключить, что:

-

- Среднекуринская впадина (азербайджанская часть) и Губа-Дивичинский прогиб имеют наложенный характер;

-

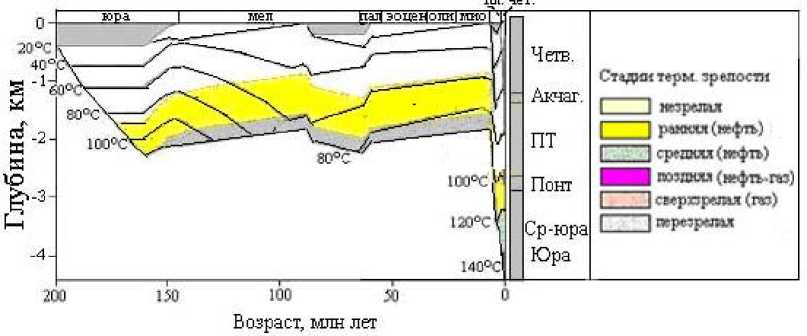

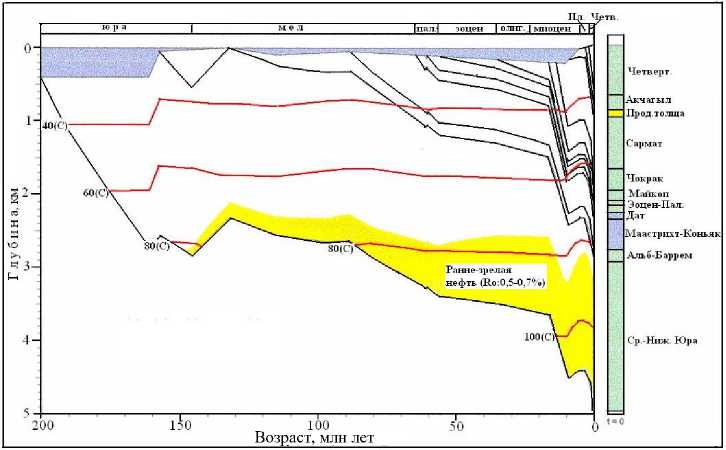

- миоцен-антропогеновый комплекс отложений указанных наложенных прогибов характеризуется низкими перспективами нефтегазоносности, что связано с невысоким УВ-потенциалом пород (особенно нижнеплиоценовых), а также низкими температурами, недостаточными для преобразования органического вещества в УВ. Последнее подтверждают результаты моделирования нефтегазо-образования, выполненные на примере площади Хачмаз (рис. 7) и Ялама (рис. 8);

-

- слабо дислоцированные юрские и меловые отложения могут рассматриваться как возможно перспективные объекты поиска УВ;

Рис. 7. Модель нефтегазообразования для площади Хачмаз

Fig. 7. Oil and gas formation model for Khachmaz area

Рис. 8. Модель нефтегазообразования для площади Ялама

Fig. 8. Oil and gas formation model for the Yalama area

2020;5(2):72-81

– эродированные вулканогенные, вулканогенно-осадочные породы мезозоя, перекрытые нефтегазогенерирующими палеоген-мио-ценовыми комплексами (промышленные скопления типа Мурадханлы) также представляют поисковый интерес.

В свете полученных результатов исследований для проведения дальнейших поисково-разведочных работ на нижнем структурном этаже должны быть разработаны новые, возможно, нетрадиционные геолого-геофизические подходы и методы поисков.

2020;5(2):72-81

Список литературы Наложенные прогибы Азербайджана в связи с их нефтегазоносностью

- Алиев А. Внутренние впадины Азербайджана и оценка их перспектив нефтегазоносности. Баку: Нафта пресс; 2003. 319 с.

- Ализаде А. А., Ахмедов Г. А., Ахмедов А. М., Алиев А. К., Зейналов М. М. Геология нефтяных и газовых месторождений Азербайджана. М.: Недра; 1966. 392 с.

- Ахмедов Г. А. Геология и нефтегазоносность Гобустана. Баку: Азнефтеиздат; 1957. 299 с.

- Вассоевич Н. Б. О крупных тектонических покровах в Восточном Закавказье. Записки Всероссийского минералогического общества. 1940;69(2):395-416.

- Мамедов А. В. История геологического развития и палеогеография Среднекуринской впадины в связи с нефтегазоносностью. Баку: Элм; 1977. 212 c.

- Кочарли Ш. С. Проблемные вопросы нефтегазовой геологии Азербайджана. Баку: Ганун; 2015. 280 с.

- Салаев С. Г. Олигоцен-миоценовые отложения Юго-Восточного Кавказа и их нефтегазоносность. Баку: Изд. АН Азерб. ССР, 1961. 253 c.

- Süleymanov Ə. M., Zeynalov R. L., Məhərrəmov B. İ. Xəzəryanı-Quba NQR-in mezozoy çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyinin paleotektonik və paleocoğrafi əsasları. Азерб. Нефт. хозяйство. 2010;(3):3-8.

- Хаин В. Е., Шарданов А. Н. Геологическая история и строение Куринской впадины. Баку: Изд. АН Азерб. ССР; 1952. 348 с.

- Шарданов А. Н. К вопросу о явлениях покровной тектоники на Юго-Восточном Кавказе. Докл. АН Азерб. ССР. 1953;9(8):439-444.

- Шихалибейли Э. Ш. Геологическое строение и история тектонического развития восточной части Малого Кавказа. Баку: Изд. АН Азерб. ССР; 1966. 110 с.

- Шурыгин А. М. Условия формирования структур Юго-Восточного Кавказа. М.: Изд. АН СССР; 1962. 139 с.

- Фейзуллаев A., Ибрагимов Б., Годжаев A., Джаббарова Н. Моделирование генерации нефти и газа в осадочной толще Прикаспийско-Губинского района. Известия НАН Азерб. Науки о Земле. 2005;(1):16-20.