Наноформы Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма с широким ареалом

Автор: Кутузова Р.С., Воробьев Н.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Экологические основы создания микробных препаратов

Статья в выпуске: 3 т.50, 2015 года.

Бесплатный доступ

Данные о функционировании микробного сообщества с участием малых форм расширяются, чему способствуют современные молекулярно-генетические технологии таксономического и количественного учета. Известно, что в железомарганцевых конкрециях почв значительная часть бактерий представлена наноформами с высокой долей жизнеспособных особей. Как среди наноформ, так и среди бактерий крупного размера обнаруживаются одни и те же филогенетические группы. Однако значительная часть наноформ не идентифицированы. Описанной нами причастностью Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма к образованию высокоглиноземистого вещества объясняется присутствие указанного вещества в минеральной фракции поверхностно-рыхлого слоя шлакового субстрата, охватывающего огромные площади и массово заселенного этим микроорганизмом. Возможная роль рассматриваемого микроорганизма в выведении ионов алюминия из раствора и детоксикации посредством осаждения на собственных структурах пока не оценена. Проведенные исследования свидетельствуют, что многие свойства, присущие Al (Fe, Mn)-осаждающему организму, могут быть рассмотрены с позиций микроорганизма сапрофитного, свободноживущего, микоплазмаподобного, связанного с первичным бокситообразованием, однако его значимость для почв с повышенной алюминиевой кислотностью и алюминиевой токсичностью еще предстоит оценить. В работе рассматривается Al (Fe, Mn)-осаждающий микроорганизм из дерново-подзолистых почв (алюминиевая кислотность и алюминиевая токсичность при подзолообразовательном процессе) и современного изверженного вулканического материала (образование высокоглиноземистого вещества - исходной стадии бокситообразования). Поскольку ранее выявленный Т.В. Аристовской Al-осаждающий микроорганизм был отмечен как родственный иловому Metallogenium и широко распространенный в почвах, для обсуждения результатов привлечены собственные исследования Metallogenium из озерного ила. В накопительных культурах Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма со временем объекты мельчали, а сканирующий электронный микроскоп подтвердил наличие ультрамелких форм (0,1-0,2 мкм). В мелкодисперсной фракции вулканического материала просвечивающий электронный микроскоп выявил нитеобразные структуры, представленные овальными телами с диаметром 0,1-0,3 мкм. Наноформы наблюдали и при электронно-микроскопическом рассмотрении угольных реплик микробоценоза иловых обрастаний Metallogenium, где тончайшие нити колоний и окружающие тела существенно меньше 0,2 мкм. Попытка определить таксономическое положение Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма в элективных накопительных культурах с использованием ПЦР-анализа не была удачной в связи с невозможностью очистки препарата ДНК от алюминия и железа, содержащихся как в среде, так и на клеточной поверхности. Однако в жестких условиях культур везде был выявлен Methylo-bacterium, широко распространенный в дерново-подзолистых почвах.

Наноформы, микоплазмаподобный микроорганизм, микробное осаждение al (fe, дерново-подзолистая почва, вулканический материал, озерный ил

Короткий адрес: https://sciup.org/142133601

IDR: 142133601 | УДК: 631.461.74:579.23 | DOI: 10.15389/agrobiology.2015.3.384rus

Текст научной статьи Наноформы Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма с широким ареалом

Развитие молекулярно-биологических методов и активизация электронно-микроскопических наблюдений изменили представления о количественном и качественном микробном разнообразии почв и других природных мест обитания, способствовали большему вниманию к малым формам, систематическое положение которых пока часто остается неясным. В связи с методическими сложностями затруднено определение их численности и участия в происходящих процессах (1-6). Показано, что в железомарганцевых конкрециях почв значительная часть бактерий (до 40 %) представлены наноформами с высокой долей (88-99 %) жизнеспособных особей. Как среди наноформ, так и среди бактерий крупного размера обнаруживаются одни и те же филогенетические группы. Однако в значительной степени наноформы оказались не идентифицированными (7). Еще в конце прошлого века при электронно-микроскопических исследованиях малые формы были выявлены у Gallionella, Metallogenium и Siderococcus, связанных с превращениями железа и марганца (8-11). Тогда же нами подтверждено наличие аналогичных по размеру образований у Metallo-genium и Siderococcus из обрастаний, полученных во вторичном диагенетическом профиле озерного ила (12, 13), и выявлены другие своеобразные мельчайшие организмы (14), подобные таковым почв (15).

В 1970 годах в дерново-подзолистых почвах и современных латеритных бокситах был описан микроорганизм, осаждающий алюминий на своей поверхности. Его предварительно причислили к группе Metallogenium-Siderococcus — железомарганцевым микроорганизмам (16), относящимся к активным рудообразователям в пресноводных озерных илах (17). В настоящее время нами не только подтверждено существование в дерновоподзолистых почвах Al-осаждающего микроорганизма в форме Al (Fe, Mn)-осаждающего, но и выявлено наличие аналогичного организма в современном изверженном вулканическом материале на полуострове Камчатка (18-20). Причастностью Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма к образованию высокоглиноземистого вещества объясняется присутствие указанного вещества в минеральной фракции поверхностно-рыхлого слоя шлакового субстрата, охватывающего огромные площади и массово заселенного этим микроорганизмом (21-24).

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что многие свойства, присущие Al (Fe, Mn)-осаждающему организму, могут быть рассмотрены с позиций микроорганизма сапрофитного, свободноживущего, ми-коплазмаподобного, причастного к первичному бокситообразованию (24). Однако его значимость для почв с повышенной алюминиевой кислотностью и алюминиевой токсичностью еще предстоит оценить.

Алюминий относится к основным типоморфным элементам почв. Высвобожденный из минералов, он с почвенным раствором мигрирует по почвенному профилю в составе алюмоорганических комплексов, перенос которых — обязательное условие процесса подзолообразования. В случае использования микрофлорой органической составляющей этих соединений он предстает в ионной форме — Al3+. Высокое содержание Al3+ служит причиной алюминиевой токсичности кислых подзолистых почв. Огромное внимание уделяется изучению физиолого-биохимических и генетических аспектов устойчивости растений к Al3+ (25-29). Однако его избыток может неблагоприятно отражаться и на жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, прежде всего тех, что вносят в почву в качестве бактериальных препаратов (30-34). Возможная роль рассматриваемого микроорганизма в выведении ионов алюминия из раствора и детоксикации посредством осаждения на собственных структурах пока не оценена.

Наша задача заключалась в демонстрации ультрамикроскопических форм у Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма, без чего невозможно полное представление об участниках происходящих в почве процессов.

Методика. Используемый в работе вулканический материал был представлен образцом с рН = 1, содержащим лесюкит — новообразованную минеральную фазу высокой степени дисперсности с примесью частиц пирокластики (13-40 % Al2O3) (18, 19). Пробы почв отбирали в разных вариантах многолетних полевых опытов — Ленинградского НИИ сельского хозяйства (пос. Белогорка) по известкованию дерново-подзолистых почв и стационарного, заложенного в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева на дерново-среднеподзолистой и слабоподзолистой почвах (20, 24).

Для выявления Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма использовали препараты, приготовленные как из пылевидной фракции вулканического материала, так и из накопительных культур, полученных при посеве вулканического и почвенного материала на среду Аристовской с низким содержанием солей и алюминием молочнокислым (0,1 г/л), которому микроорганизмы группы Metallogenium-Siderococcus оказывали предпочтение (16). Последнее, видимо, не случайно, так как некоторые микоплазмы не способны сбраживать сахара или гидролизовать аргинин, но окисляют лактат и пируват (35). Иногда для активации культуры использовали лошадиную сыворотку (1 г/л). Кислотность поддерживали в пределах рН 3,5-4,0, что предотвращает химическое осаждение алюминия на клетках микроорганизма (36). Для подавления развития посторонних бактерий добавляли ампициллин (100 мг/л), в некоторых случаях вместе с ацетатом таллия (30 мг/100 мл) (37). Для выявления Fe-осаждающей способности микроорганизма использовали среду Сильвермана и Люндгрена 9К для Acidithiobacillus ferrooxidans с сернокислым железом в виде соли Мора (63 г/л) при исходном рН = 3,5, который снижается в культуре до рН = 1,0. Эта среда широко используется для изучения видового состава ассоциаций ацидофильных хемолитотрофных микроорганизмов (38). Наш интерес к ней предопределило выявление микроорганизма, подобного Me-tallogenium , в работе F. Walsh и R. Mitchell (39, 40).

Отложения алюминия на поверхности микроорганизмов выявляли качественной реакцией на Al3+ (обработка препарата 0,1 % раствором алюминона в присутствии 3 % уксусной кислоты дает ярко-красный лак), железа (Fe3+) — при воздействии раствором 1 % желтой кровяной соли по фону слабого подкисления HCl или 1 % раствором роданистого калия в подкисленной среде (появление соответственно синего или кроваво-красного окрашивания) (41).

Для изучения Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма дерновоподзолистых почв и современного изверженного вулканического материала использовали накопительные культуры и наблюдали микроорганизмы при максимальном увеличении светового микроскопа (½100, микроскоп Axiostar PLUS, «Carl Zeiss», Германия) в проходящем свете и фазовом контрасте. Результаты документировали с помощью фотокамеры. Подробно методика изложена ранее (20).

Для электронно-микроскопических исследований Metallogenium использовали 1-1,5-месячные иловые озерные обрастания на щелевых пело-скопах Б.В. Перфильева, полученные нами во вторичном диагенетическом профиле. После изъятия, изучения в световом микроскопе на зону молодых колоний напыляли тончайшую пленку углерода, используя угольный стержень. Поверх покрытия наносили тонким слоем желатин, подсушивали, нарезали, помещали на поверхность теплой воды желатиновым слоем вниз для его удаления. «Реплики с извлечением» изучали с использованием электронного микроскопа Tesla BS-242 (Чехословакия) (12-14).

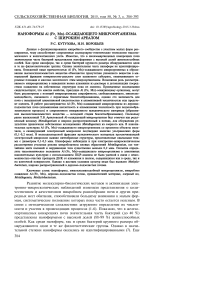

Результаты . Как было отмечено, самая эффектная и характерная для Al-осаждающего микроорганизма морфологическая форма — крупные колонии (диаметр 120-150 мкм) с радиально идущими из центра нитями овальных тел (вклейка, рис. 1, а). Они аналогичны названным их первооткрывателями трихосферическими колониям Metallogenium из озерных илов (17). Мы отмечали множество радиальных ветвящихся нитей и образующие их овальные тела размером около 1 мкм, а также ярусное расположение структур вокруг центра. Однако доминирующей формой ор-386

ганизма оставались свободно лежащие тела диаметром 1-4 мкм с плотной центральной частью и прозрачным ореолом, подобным слизистой капсуле (см. рис. 1, б).

В материале 1,5-3-месячных накопительных культур наряду с мелкими объектами наблюдали более крупные овальные формы (5-10 мкм), где предполагаемая капсула уже не кажется слизистым образованием. Четко проявляется ее структурированность в виде радиальных нитей с неровной поверхностью (см. рис.1, в). При удалении Al-отложений с объектов обнаруживался плотный центр с разрастанием вокруг него тонких нитей, состоящих из мельчайших телец (менее 1 мкм, см. рис. 1, г).

Рис. 2. Наноформы изучаемого организма: а — мелкие тела, выявляемые биологическими красителями после 1 года культивирования (световая микроскопия, Axiostar PLUS, «Carl Zeiss», Германия,) б — мелкие тела в накопительной культуре (сканирующая электронная микроскопия, JSM-6390 LA, «JEOL», Япония), в — общий вид нитчатого разрастания из мелкодисперсной фракции лесюкита, г, д — отдельные участки нити этого разрастания, в котором имеются тела овальной или неправильной формы (1), тела с плотным центром и светлым окружением (2), рыхло соединенные тела (3), тела в виде комочка (4), тела в виде цепочки (5) (просвечивающая электронная микроскопия, Hitachi H-300, Япония).

Адаптация к неблагоприятным условиям роста,

В старых культурах (12 мес и более) имелось множество слабо орудненных колоний, приобретающих розовый и бледно-розовый цвет, объясняемый только низким содержанием алюминия в культуральной среде в результате осаждений на поверхности предшественников (см. рис. 1, д). Здесь же присутствовали разрастания, свободные от отложений алюминия, выявляемые обычными биологическими красителями (24). Они одиночные или образуют скопления войлочного типа из кокконитчатых форм с размером составляющих их тел до 1 мкм (рис. 2, а). Сканирующая электронная микроскопия (JSM-6390 LA, «JEOL», Япония) выявила наличие в зрелых накопительных культурах большого числа очень мелких форм (0,1-0,2 мкм), то есть наноформ (см. рис. 2, б). прежде всего к ограни- чению субстрата, ведет к трансформации вегетативных клеток в минитела (1-7).

При электронно-микроскопических исследованиях (Hitachi H-300, Япония) мелкодисперсной фракции вулканического материала, собственно лесюкита, постоянно приходилось сталкиваться с чрезвычайно мелкими объектами (18, 19). Взвесь взмученного в воде материала обрабатывали 10 % раствором соляной кислоты с целью надежного удаления алюминия и железа со структур организмов. После отстаивания использовали мате- риал с поверхности жидкой фазы. Нитчатые структуры (видимо, радиальные выросты трихосферической колонии) не выглядели орудненными (см. рис. 2, в, г, д). При значительном увеличении освобожденный от отложений микроорганизм имел вид цепочек овальных, неправильно сферических, грушевидных форм — наноформ (1), их размер — 0,1-0,3 мкм. Они образуют нить из тел с плотным центром и менее плотным окружением (2). Между участками нитеобразных структур нет прочной связи (она рыхлая) (3). Некоторые участки формировали комочки (4) или были представлены как бы нитями из неразделившихся форм (5) (см. рис. 2, б, в). Подобная характеристика во многом согласуется с таковой для микоплазм, размножающихся неправильным делением (поэтому в культуре отмечают тела разной формы и размеров) (34, 36).

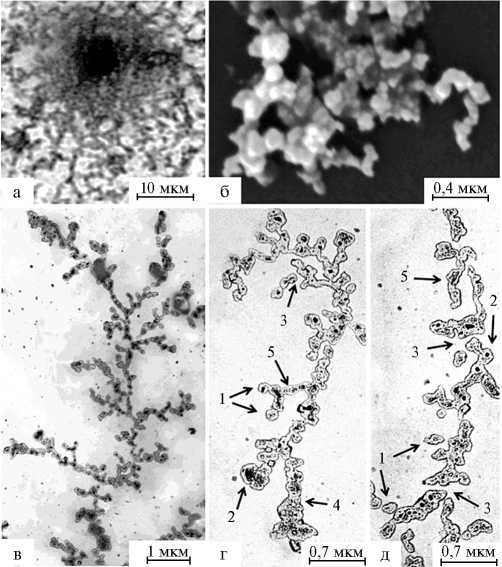

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение Metal-logenium из молодых обрастаний на щелевом пелоскопе: а — участок колонии, один из отростков которой переходит в тончайшую нить с сидящими на ней мелкими телами; б — молодая колония с округлыми клетками в центре и телами, формирующими ее нити; в — цепочка овальных тел с плотным центром и капсулоподобным окружением; г — овальные и нитеобразные разрастания, а также ультрамикроско-пические формы, расположенные вокруг (Tesla BS-242, Чехословакия).

Большое сходство выявленного Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма с Metallo-genium (18-20, 24) и широкое распространение последнего в почвах позволило воспользоваться опубликованными (рис. 3, а, б) (12) и не опубликованными ранее (см. рис. 3, в, г) фотографиями с угольных «реплик с извлечением». Внутри орудненных радиальных отростков демонстрируемой части колонии Metallogenium просматривались нити, бугристая поверхность которых указывает на наличие мелких овальных тел под темно-марган- цевыми отложениями. Конец одного из радиальных отростков колонии переходит в тончайшую нить с сидящими на ней мельчайшими овальными тельцами (см. рис. 3, а). Размер подобной нити и телец исключает наличие клеточной структуры. У другой колонии, молодой и слабо орудненной, выходящие из центра нити имели четко выраженную бугристость, образуемую начинающими формироваться мельчайшими телами (см. рис. 3, б). Также была представлена цепочка тел — наноформ, имеющих плотный центр с менее плотным ореолом, аналогичных таковым у выявленного нами Al (Fe, Mn)-осаждающего организма из вулканического материала и дерново-подзолистых почв (см. рис. 3, в). Представляют интерес результаты, когда орудненное овальное тело и перепле- тающиеся нитевидные скопления, сильно и слабее орудненные, зачастую образовывали клубки типа «войлок» (см. рис. 3, г). Здесь же среди нитчатых разрастаний и овальных форм присутствовало огромное число чрезвычайно мелких структур, радиально расходящихся от центра по типу колонии. Их наблюдали и на других снимках этой серии. Подобные мелкие объекты (размером существенно менее 0,2 мкм) привлекли внимание благодаря «репликам с извлечением»: в отсутствие изображения всей структуры целиком они могли остаться незамеченными. В настоящий период исследователи вновь указывают на необходимость изучения ненарушенной архитектуры микробоценозов, но уже на ультрамикроскопи-ческом уровне (42, 43).

Считается, что при размере тел до 0,20 мкм в них уже не может вместиться минимально необходимый набор обязательных элементов клетки, обеспечивающих ее функционирование. Однако фильтры с диаметром пор 0,22 мкм, используемые для очистки проб воды, сыворотки, различных медицинских растворов, не служат препятствием для наноформ бактерий, в том числе микоплазм, не только вызывающих заболевания растений, но и несущих угрозу здоровью человека и животных. К числу мельчайших бактериальных образований относят мембранные везикулы с диапазоном размеров 20-200 нм. Экстраклеточные мембранные везикулы бактерий, микоплазм, микроскопических водорослей обеспечивают транспорт широкого спектра соединений, участвуют в межклеточной коммуникации, адаптации к условиям среды (44-48).

Выявленный нами в почве и вулканическом материале Al (Fe, Mn)-осаждающий микроорганизм сходен по культурально-морфологическим признакам с Metallogenium из озерных илов и обладает свойствами, близкими к таковым у сапрофитных микоплазм. Пока он относится к таксонам, не изученным молекулярно-генетическими методами. Для анализа нами были предоставлены три накопительные культуры. Вулканическим материалом (лесюкитом) засевали две среды — Аристовской (с полным набором компонентов, включая сыворотку крови, ампициллин и ацетат таллия) и Сильвермана-Люндгрена 9К для A . ferrooxidans , получив в результате две накопительные культуры: с Al-осаждающим микроорганизмом и Fe-осаждающим микроорганизмом. Третью культуру получали при пересеве Al-осаждающего микроорганизма, выращенного в среде Аристов-ской, на свежую среду Сильвермана-Люндгрена, однако при этом рН последней не изменялся: развитие A . ferrooxidans в среде Аристовской подавлялось ампициллином и ацетатом таллия, и в материале, использованном для пересева, он отсутствовал.

Была предпринята попытка провести изучение бактериального разнообразия в трех представленных накопительных культурах с использованием технологии ПЦР в режиме реального времени. Своеобразие рассматриваемого материала в том, что накопительные культуры были получены в результате создания элективных условий для развития узкого круга конкретных представителей микрофлоры. К тому же могла сказаться недостаточная очистка препарата ДНК от алюминия и железа, содержащихся как в среде, так и на клеточной поверхности микроорганизмов. Al-осаждающий и Fe-осаждающий микроорганизмы не выявили. Во всех трех культурах на фоне очень низкого разнообразия доминировал Methylobacterium. На среде Сильвермана-Люндгрена 9К в варианте со снижением рН среды с 3,5 до 1,0 его определили как Methylobacterium fujsаwaense с уровнем значимости 98 %. В двух других случаях порядок Rhizobiales был представлен единственным семейством Methylobacteriасеае с единственным представителем Methylobacterium.

Methylobacterium — факультативный метанотроф, в большей степени метилотроф, способный использовать С1-органические соединения. Обнаружение во всех трех полученных накопительных культурах указывает на его присутствие в современном изверженном вулканическом материале и характеризует этот организм как кислотоустойчивый и алюмотолерант-ный. Известно широкое распространение метилотрофных бактерий в дерново-подзолистых почвах, обладающих алюминиевой кислотностью и алюминиевой токсичностью (49). Установлена взаимовыгодная связь Me-thylobacterium с растениями, поскольку он не только рассматривается как эпифит, использующий метанол — продукт их метаболизма, но и стимулирует рост и развитие растений за счет продуцирования биоактивных веществ — фитогормонов и витаминов (50, 51).

Насколько значительными могут быть минеральные осаждения на поверхности микробных тел, было особенно хорошо видно на примере микроорганизмов, функционирующих в качестве Fe-осаждающих на среде Сильвермана-Люндгрена 9К (в одном случае при конечном рН = 1,0, в другом — при рН = 3,5). При обработке препаратов использование роданистого калия, образующего с железом водорастворимое кроваво-красное соединение, лишь частично освобождало объекты от отложений (вклейка, рис. 4, а, б, г). Остаточное железо сохранялось в более сложных формах, не взаимодействующих с роданистым калием (10). В результате под четко выраженной бугристостью радиальных нитей оставались скрытыми характерные тела — плотный центр с капсулоподобным окружением (см. рис. 4, в) или радиальные нити колоний сохраняли жесткую структуру в виде игл желтоватого и светло-ржавого оттенка, а сами колонии приобретали вид ежика (см. рис. 4, д).

В целом следует отметить, что в настоящее время изучению железобактерий внимание уделяется (6, 7), но современными молекулярногенетическими методами существование железомарганцевых бактерий группы Metallogenium-Siderococcus еще не подтверждено, хотя они широко представлены в почвах (16) и доминируют в пресноводных озерных илах (17). Соответственно, не могут быть предложены и современные методы учета их численности, как и численности Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма. Поскольку подвижный алюминий ингибирует развитие корневой системы растений и усиливает воздействие других стрессоров, координация процессов биологической детоксикации этой формы алюминия могла быть значимой. Этому способствовало бы сопоставление численности Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизмов с агрохимическими показателями на основе множественного корреляционного анализа, то есть использование метода граф-анализа, положительно зарекомендовавшего себя в проведенных ранее исследованиях (52, 53). Некоторые попытки разработать способы осаждения и детоксикации подвижных форм алюминия как приема повышения продуктивности кислых подзолистых почв исследователями уже предпринимаются (54).

Таким образом, продемонстрировано наличие электронно-микроскопических форм (наноформ с размером в пределах 0,2 мкм) у Al (F, Mn)-осаждающего микроорганизма, выявленного в вулканическом материале и дерново-подзолистых почвах и рассматриваемого в качестве близкородственного Metallоgenium из озерных илов. «Реплики с извлечением» иловых обрастаний позволили обнаружить ультрамикроскопические фор- мы Metallоgenium (размер значительно меньше 0,2 мкм). Попытка определить таксономическое положение Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма в элективных накопительных культурах с использованием ПЦР-ана-лиза не была удачной в связи с невозможностью очистки препарата ДНК от алюминия и железа, содержащихся как в среде, так и на клеточной поверхности. Однако в жестких условиях культур везде был выявлен Me-thylobacterium, широко распространенный в дерново-подзолистых почвах.

Авторы признательны сотрудникам Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии Е.Е. Андронову и А.Е. Пинаеву за проведение молекулярно-генетического исследования предоставленных им накопительных культур.

Список литературы Наноформы Al (Fe, Mn)-осаждающего микроорганизма с широким ареалом

- Вайнштейн М.Б., Кудряшова Е.Б. О нанобактериях. Микробиология, 2000, 69(2): 163-174.

- Панкратов Т.А., Белова С.Э., Дедыш С.Н. Оценка филогенетического разнообразия прокариотных микроорганизмов в cфагновых болотах с использованием метода FISH. Микробиология, 2005, 74(6): 811-837.

- Абашина Т.Н. Изменение структурной организации бактериальных клеток при стрессовых воздействиях. Автореф. канд. дис. М., 2007.

- Чернов В.М., Мухаметшина Н.Е., Гоголев Ю.В., Нестерова Т.Н., Чернова О.А. Адаптация микоплазм к неблагоприятным условиям роста: нанотрансформация и фитопатогенность Acholeplasma laidlawii PG8. Доклады РАН, 2007, 413(3): 271-275.

- Дуда В.И., Сузина Н.Е., Поливцева В.Н., Боронин А.М. Ультрамикробактерии: становление концепции и вклад ультрамикробактерий в биологию. Микробиология, 2012, 81(4): 415-427.

- Ванькова А.А. Наноформы бактерий в системе «почва-растение». Автореф. докт. дис. M., 2013.

- Лысак Л.В., Кадулин М.С., Конова И.А., Лапыгина Е.В., Иванов А.В., Звягинцев Д.Г. Численность, жизнеспособность и таксономический состав наноформ бактерий в железомарганцевых конкрециях. Почвоведение, 2013, 6: 707-714.

- Dubinina G.A. Untersuchungen uber die Morphologie von Metallogenium und die Beziehungen zu Mycoplasma. Zeitschrift fur Allg. Mikrobiologie, 1970, 10(5): 309-320.

- Дубинина Г.А., Дерюгина З.П. Электронно-микроскопическое исследование железомарганцевых конкреций из озера Пуннус-Ярви. Доклады АН СССР, 1971, 201(3): 714-716.

- Балашова В.В. Микоплазмы и железобактерии. М., 1974.

- Балашова В.В., Дубинина Г.А. Ультраструктура Metallogenium в чистой культуре. Микробиология, 1989, 58(5): 841-846.

- Кутузова Р.С., Габе Д.Р., Кравкина И.М. Электронно-микроскопическое изучение обрастаний железомарганцевых микроорганизмов ила. Микробиология, 1972, 41(6): 1099-1102.

- Кутузова Р.С. Электронно-микроскопическое изучение иловых обрастаний железоокисляющего кокка, близкого Siderococcus limoniticus Dorff. Микробиология, 1974, 43(2): 285-288.

- Кутузова Р.С. Электронно-микроскопическое изучение микроорганизмов ила. Микробиология, 1972, 41(5): 859-861.

- Никитин Д.И., Васильева Л.В., Лохмачева Р.А. Новые и редкие формы почвенных микроорганизмов. М., 1966.

- Аристовская Т.В. Микробиология процессов почвообразования. Л., 1980.

- Перфильев Б.В., Габе Д.Р. Изучение методом микробного пейзажа бактерий, накопляющих марганец и железо в донных отложениях. В сб.: Роль микроорганизмов в образовании железомарганцевых озерных руд. М.-Л., 1964: 16-53.

- Кутузова Р.С., Вергасова Л.П., Филатов С.К. Преобразование изверженных пород при участии микробного биоценоза на Первом шлаковом конусе Большого трещинного Толбачинского извержения. Вулканология и сейсмология, 2004, 1: 46-54.

- Кутузова Р.С., Вергасова Л.П., Филатов С.К. Участие бактерий Metalloge-nium-Siderococcus в поствулканических преобразованиях изверженного материала (Камчатка). Почвоведение, 2006, 3: 334-343.

- Кутузова Р.С. Полиморфный микроорганизм, способный осаждать алюминий на клеточной поверхности. Сельскохозяйственная биология, 2011, 3: 102-107.

- Филатов С.К., Вергасова Л.П., Кутузова Р.С., Степанова Е.Л. Полякова И.Г. Микробиологическое преобразование базальтов Толбачинского извержения 1975-1976 гг. (Камчатка) в лесюкит Al2(OH)2Clš2H2O и другие фазы бокситов. Записки Всероссийского минералогического общества, 2004, СХХХIII(3): 1-11.

- Kutuzova R.S., Vergasova L.P., Filatov S.K. Aluminium-precipitating microorganism in products of recent volcanic activity. Int. Workshop «Biodiversity, molecular biology and biogeochemistry of thermophiles». Petropavlovsk, Kamchatka Peninsula, 2010: 36-38.

- Filatov S.K., Vergasova L.P., Kutuzova R.S. Decomposition of alumosilicates and accumulation of aluminum by microorganisms on fumarole fields of Tolbachik volcano (Kamchatka Peninsula, Russia). In: Minerals as advanced materials-II/S.V. Krivovichev (ed.). Springer Verlag, 2011: 389-399.

- Кутузова Р.С., Воробьев Н.И. Алюминий-осаждающий микроорганизм. Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2013.

- Климашевский Э.Л. Генетический аспект минерального питания растений. М, 1991.

- Пухальская Н.В. Проблемные вопросы алюминиевой токсичности. Агрохимия, 2005, 8: 70-82.

- Лисицын Е.М. Потенциальная алюмоустойчивость сельскохозяйственных растений и ее реализация в условиях европейского северо-востока России. Автореф. докт. дис. M., 2005.

- Лисицын Е.М., Лисицына И.И. Влияние места репродукции и сорта на его потенциальную алюмоустойчивость. Сельскохозяйственная биология, 2008, 5: 58-64.

- Толпешта И.И., Соколова Т.А Соединения алюминия в почвенных растворах и его миграция в подзолистых почвах на двучленных отложениях. Почвоведение, 2009, 1: 29-41.

- Wood M. A mechanism of aluminium toxicity to soil bacteria and possible ecological implications. Plant and Soil, 1995, 171: 63-69 ( ) DOI: 10.1007/BF00009566

- Illmer P., Schinner F. Influence of nutrient solution on Al-tolerance of Pseudomonas sp. FEMS Microbiol. Lett., 1999, 170: 135-190.

- Широких А.А., Широких И.Г. Влияние кислотности и алюминия на рост культуры Agrobacterium radiobacter. Агрохимия, 2004, 12: 41-46.

- Широких А.А., Широких И.Г., Полянская Л.М., Родина Н.А., Бурканова О.А. Влияние кислотности почвы и токсичности алюминия на структуру микробной биомассы в ризосфере ячменя. Агрохимия, 2004, 8: 36-42.

- Иллмер П., Эрлебах К. Фосфор смягчает влияние, оказываемое алюминием на клетки Arthrobacter. Микробиология, 2005, 74(6): 852-855.

- Борхсениус С.Н., Чернова О.А., Чернов В.М., Вонский М.С. Микоплазмы. СПб, 2002.

- Сафонова О.Ф., Фурмакова Л.Н., Броневой В.А, Цеховольская Д.Ю., Ким Ю.И., Копейкин В.А. Изучение систем с участием алюминия в стандартных условиях. В сб.: Проблемы генезиса бокситов. М, 1975: 280-288.

- Микоплазмы в патологии животных/Под ред. Г.Ф. Коромыслова, Я. Месароша, Л. Штипковича и др. М, 1987.

- Каравайко Г.И., Кузнецов С.И., Голомзик А.И. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд. М., 1972.

- Walsh F., Mitchell R. A pH-Dependent succession of iron bacteria. Environ. Sci. Technol., 1972, 6(9): 809-812.

- Walsh F., Mitchell R. An acid-tolerant iron-oxidizing Metallogenium. J. Gen. Microbiol., 1972, 72: 369-376 ( ) DOI: 10.1099/00221287-72-2-369

- Васильев В.В., Григорьев Н.Н. Практическое руководство по качественному химическому полумикроанализу. Л., 1966.

- Кордюм В.А., Мошинец Е.В., Цапенко М.В., Адамчук-Чалая Н.И., Иродов Д.И., Андриенко В.И., Шпилевая С.П. Микромир живого -очевидность неочевидного. Бiополiмери i клiтина, 2008, 24(5): 412-425.

- Кордюм В.А., Шпилевая С.П., Мошинец Е.В., Адамчук-Чалая Н.И., Иродов Д.И., Андриенко В.И. Биополимеры и клетки в изменении архитектуры микроценозов. 1. Феноменология. Бiополiмери i клiтина, 2009, 25(2): 150-166.

- Волков В.Т., Волкова Н.Н., Смирнов Г.В., Полиенко А.Н., Бакиров А.Г., Ермолаев В.А. Биоминерализация в организме человека и животных. Томск, 2004.

- Васильева Н.В. Роль внешнемембранных везикул в секреции бактериолитических ферментов Lysobacter sp. Автореф. канд. дис. М., 2010.

- Пономарев А.П. Электронная микроскопия нанобактерий и других представителей микро-и наномира. Владимир, 2011.

- Чернов В.М., Чернова О.А., Горшков О.В., Баранова Н.Б., Музыкантов А.А., Нестерова Т.Н., Понаморева А.А. Взаимодействие микоплазм и рас-тений: экстраклеточные мембранные везикулы и фитопатогенность Acholeplasma laidlawii PGB. Доклады РАН, 2013, 450(4): 483-487.

- Biller S.J., Schubotz F., Roggensack S.E., Thompson A.W., Summons R.E., Chisholm S.W. Bacterial vesicles in marine ecosystems. Science, 2014, 343(6167): 183-186 ( ) DOI: 10.1126/science.1243457

- Широких А.А., Плетнева Г.В. Состав и динамика алюмотолерантных микроорганизмов в микробном сообществе кислой дерново-подзолистой почвы. Доклады РАСХН, 2000, 2: 30-33.

- Широких А.А., Широких И.Г. Изучение полезных для растений свойств метилотрофных бактерий. Агрохимия, 2007, 9: 53-57.

- Федоров Д.Н., Доронина Н.В., Троценко Ю.А. Фитосимбиоз аэробных метилобактерий: новые факты и гипотезы. Микробиология, 2011, 80(4): 435-446.

- Воробьев Н.И., Свиридова О.В., Кутузова Р.С. Методические рекомендации по использованию граф-анализа в исследованиях систем, состоящих из биотических и абиотических компонентов. СПб, 2006.

- Кутузова Р.С, Воробьев Н.И, Попова Л.А., Гамова М.В., Круглов Ю.В. Микробиологическая характеристика дерновых почв центральной поймы Северной Двины. Почвоведение, 2009, 2: 244-254.

- Пономарева Л.В., Дричко В.Ф., Цветкова Н.П., Кудрявцев Д.В. Содержание подвижного алюминия и кислотность почвы на фоне бактеризации алюмотолерантными штаммами как приема повышения устойчивости растений. Сельскохозяйственная биология, 2010, 1: 104-109.