Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе

Автор: Королев Евгений Валерьевич, Балакиров Иван Анатольевич, Смирнов Владимир Алексеевич

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Статья в выпуске: 3 т.6, 2014 года.

Бесплатный доступ

Для композитов с термореактивной матрицей характерны высокие значения показателей эксплуатационных свойств. В то же время, стоимость большинства реактопластов (в особенности - эпоксидных смол) сравнительно высока. По этой причине их применение оправдано лишь в некоторых областях строительства. Одной из таких областей является создание полифункциональных покрытий. Высокая стоимость олигомера диктует необходимость повышения показателей эксплуатационных свойств с целью обеспечения экономической эффективности. К настоящему времени положительно зарекомендовал себя способ повышения показателей свойств, состоящий в создании на границе раздела фаз наноразмерного переходного слоя. Механизм влияния переходного слоя на показатели макроскопических свойств различными исследователями трактуется различно: известны теории адгезионной связи и деформируемого слоя. Положение осложняется многообразием олигомеров, сшивающих агентов и прекурсоров наномодификаторов. В последнее время все большее распространение получают сшивающие агенты, представляющие собой аддукты алифатических аминов и эпоксидных олигомеров. В качестве прекурсоров наномодификаторов могут быть успешно использованы кремнийорганические соединения с силоксановой связью в основной цепи. В настоящей работе была исследована модельная система олигомер - сшивающий агент - прекурсор. Для анализа структурообразования привлекались спектроскопия комбинационного рассеяния и атомно-силовая микроскопия. Показано, что в момент прохождения точки геля модификатор не оказывает существенного влияния на химический состав продуктов отверждения; тем не менее, введение модификатора снижает регулярность формирующейся трехмерной пространственной сетки. После завершения процесса отверждения нерегулярность пространственной сетки сохраняется. Это свидетельствует о том, что использование кремнийорганических силоксановых прекурсоров способствует созданию на межфазной границе переходного слоя с пониженным модулем упругости. В композиционных материалах образование подобного слоя будет сопровождаться релаксацией напряжений, что, в свою очередь, будет способствовать повышению показателей эксплуатационных свойств.

Нанокомпозиты, реактопласты, комбинационное рассеяние

Короткий адрес: https://sciup.org/14266062

IDR: 14266062 | УДК: 547.022,

Текст статьи Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе

Использование термореактивных полимеров в качестве матричных материалов для композитов открывает возможность получения материалов с уникальными сочетаниями свойств. Для подобных композитов оказывается возможным достижение высокого модуля упругости (армирование непрерывными волокнами, неметаллическая арматура), высоких значений пределов прочности, сравнительно высокой тепло-, термо- и огнестойкости, высокой водо- и морозостойкости, химической стойкости [1, 2].

В полной мере это справедливо и для строительных композитов с эпоксидными матрицами. Резервы оптимизации эксплуатационных показателей таких композитов – предпосылка разработки принципиально новых конструкций для гражданского и промышленного строительства. В то же время, несмотря на то, что эпоксидные смолы являются многотоннажным продуктом химической промышленности, их стоимость сравнительно высока. Уже по этой причине не следует ожидать использования полимербетонов с эпоксидными матрицами в качестве конструкционных материалов; их применение оправдано лишь в некоторых отраслях машиностроения. Основной областью применения эпоксидных композитов в строительстве является создание поли-функциональных покрытий для строительных конструкций; высокая стоимость олигомера диктует необходимость повышения показателей эксплуатационных свойств с целью обеспечения экономической эффективности новых материалов.

( к содержанию

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе

В процессе становления и развития нанотехнологии строительного материаловедения внимание было акцентировано на практически универсальном способе повышения показателей свойств – наномодификации, состоящей в создании на границе раздела фаз нанораз-мерного переходного слоя [2, 3]. Подобный способ направленного структурообразования был известен и ранее, однако механизм влияния переходного слоя на показатели макроскопических свойств являлся предметом дискуссий (теории адгезионной связи и деформируемого слоя). Положение осложняется многообразием олигомеров, сшивающих агентов и прекурсоров наномодификаторов.

Раскрытие эпоксидного цикла глицидиловой группы олигомера может происходить под влиянием различных факторов; как следствие, существуют различные механизмы отверждения эпоксидных смол. Наибольший интерес представляет механизм полиприсоединения, который – в отличие от поликонденсации – не сопровождается выделением побочных веществ (в этом отношении он подобен полимеризации). В нормальных условиях по такому механизму эпоксидные олигомеры могут отверждаться алифатическими аминами, что и предопределило значение этих сшивающих агентов. С точки зрения технологии приготовления композиции многие сшивающие агенты (триэтилентриамин, полиэтиленполиамин и др.) не лишены недостатков: требования к точности дозировки обусловлены значительным различием массовых долей олигомера и отвердителя; требования к технологии смешения обусловлены значительной экзотермией реакции (применение требует повышенной культуры производства).

Использование триэтилентриамина и других чистых аминов как сшивающих агентов представляет, по всей видимости, исключительно академический интерес; для полиэтиленполиамина как смеси технических аминов, включающей неконтролируемые примеси, характерны как недостатки чистых аминов, так и трудности использования при лабораторных исследованиях. В настоящее время появился целый ряд продуктов, которые позиционируются в качестве замены аминных сшивающих агентов; одним из них является 921-ОП. Состав подобных сшивающих агентов обычно не раскрывается.

В качестве прекурсора для наномодификации эпоксидных композитов часто используют высокомолекулярные кремнийорганические соединения с силоксановой связью в основной цепи. Как правило, та-

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе кие соединения синтезируют гидролитической соконденсацией хлорси-ланов с последующей полимеризацией. В промышленности указанные кремнийорганические олиго- и полимеры используют в виде растворов в ароматических растворителях: толуоле, ксилоле и др. Массовая доля кремнийорганического полимера в растворе составляет от 30 до 50%. В РФ нормативными документами, в частности, регламентированы составы кремнийорганического лака КО-921 (ГОСТ 16508-70; успешно использован при разработке наномодифицированных эпоксидных композитов [2, 4]), КО-85 (ГОСТ 11066-74) и др.

Технология наномодификации состоит в обработке тонкодисперсного наполнителя раствором кремнийорганического соединения, последующей сушке, совмещении компонентов с эпоксидным олигомером и сшивающим агентом и отверждении по оптимальному тепловому режиму. Повышение показателей эксплуатационных свойств наномо-дифицированных эпоксидных композитов к настоящему времени установлено достоверно. Экспериментальное исследование состава и структуры образующегося наноразмерного граничного слоя встречает ряд объективных трудностей.

Для получения требуемой информации нами был поставлен «модельный» эксперимент, в котором исследовалось влияние макроскопических количеств силоксанового модификатора на свойства системы олигомер-отвердитель. Целесообразность такого исследования определяется базовыми положениями системного анализа: выполнение целостной декомпозиции сложной системы на составляющие [5].

Для приготовления эпоксидных композиций были использованы: диановый эпоксидный олигомер DER-330, отвердитель 921-ОП и крем-нийорганический лак КО-85.

Олигомер DER-330 производства Dow Chemical Company (показатели по внутренним документам Dow Chemical определяются в соответствии с ASTM D-1652, ASTM D-1209, ASTM D-445, ASTM D-1726, ASTM E-203, ASTM D-4052; остаточное содержание эпихлоргидрина определяется по внутренней методике DowM 101321) в отношении вязкости является аналогом эпоксидной смолы ЭД-20, в отношении количества эпоксидных групп – аналогом ЭД-22. От указанных смол DER-330 отличается меньшим (на порядок) содержанием активного хлора, практическим отсутствием посторонних включений и малой шириной молекулярно-массового распределения. В отличие от известных али-

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе фатических аминных отвердителей, 921-ОП применяется в массовом соотношении, близком к 1:1, что упрощает технологию приготовления композиции. Положительными свойствами 921-ОП являются пониженная экзотермия реакции и возможность (при соответствующем выборе олигомера) получения покрытий с улучшенными декоративными свойствами. В качестве прекурсора наномодификатора использован лак КО-85. Приготовление тестовых образцов эпоксидных связующих включало дозировку, гомогенизацию и нанесение тонкого (0,5 мм) слоя на субстрат. Отверждение выполнялось в течение 24 ч в нормальных условиях.

В качестве метода анализа состава была использована спектроскопия комбинационного рассеяния, состоящая в регистрации спектрального состава (смещении в единицах волнового числа и относительной интенсивности смещенных линий в условных единицах – A.U.) рассеянного изучения. Для метода спектроскопии КР характерны пониженные требования в отношении пробоподготовки и количества образца, а также высокая чувствительность к изменению состава органических [6] и неорганических [7, 8] реагентов.

При выполнении экспериментальных исследований был использован микроскоп-спектрометр КР Senterra. Параметры оптического тракта при регистрации эталонных спектров (триэтилентриамин, сшивающий агент 921-ОП, эпоксидный олигомер DER-330) и спектров композиций в момент прохождения точки геля были установлены следующими: длина волны возбуждения 532 нм, мощность излучения 10 мВт, щелевая апертура 50х1000 мкм, накопление – три последовательных измерения длительностью 60 с; при регистрации спектров продуктов отверждения мощность излучения была понижена до 2 мВт. Разрешающая способность в области обратных длин (в зависимости от спектрального окна) находилась в диапазоне от 3,5 до 9 см–1. Спектры регистрировались в области 45...4450 см–1. Дополнительно была исследована морфология поверхности продуктов реакции, для исследования использован учебно-исследовательский сканирующий микроскоп NanoEducator.

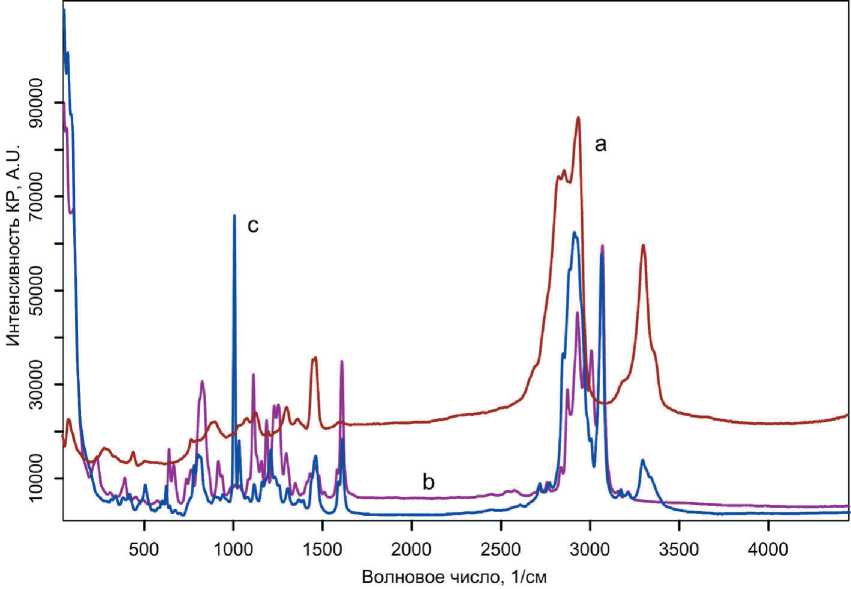

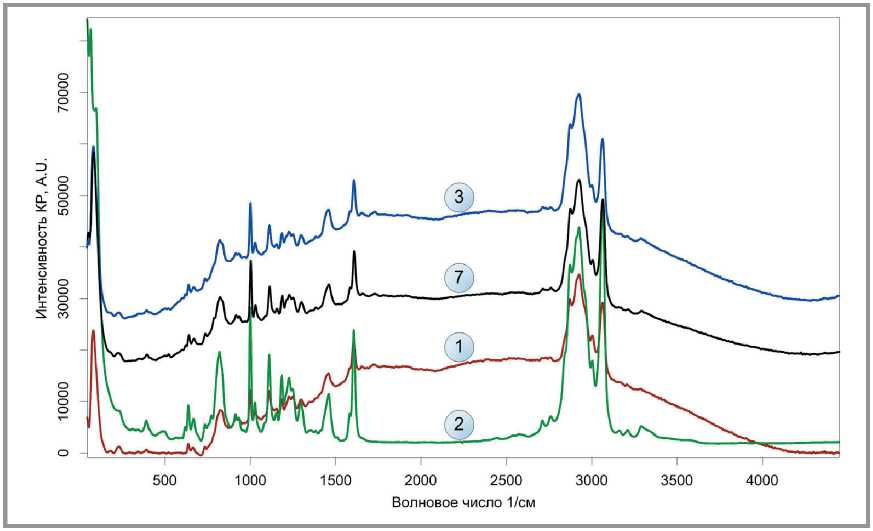

Сравнительный анализ спектров КР триэтилентриамина, эпоксидного олигомера DER-330 и сшивающего агента 921-ОП (рис. 1) свидетельствует, что он, по всей видимости, представляет собой эпоксиамин-ный аддукт. На это указывает совпадение хорошо идентифицируемых

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе

Рис. 1. Спектры КР триэтилентриамина (a), эпоксидного олигомера DER-330 (б) и сшивающего агента 921-ОП (c)

максимумов на частотах 1460, 1550, 2900, 3060 и 3290 см–1 (максимум 1000 см–1 может свидетельствовать о добавках ароматического ряда, входящих в состав 921-ОП).

Исследование модельных систем было выполнено в соответствии с планом состав-свойство для тернарных систем. Очевидно, что и в процессе приготовления эпоксидной композиции, включающей наномоди-фицированный тонкодисперсный наполнитель, и в ходе отверждения наномодификатор частично мигрирует в массив матрицы. Исследование влияния массовой доли олигомера на структурообразование композиции при различных концентрациях наномодификатора также представляется целесообразным.

По указанным причинам в качестве варьируемых факторов были выбраны:

– отношение массы сшивающего агента к массе олигомера:

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе ти ос = —— •

;

ТПГ

– отношение массы модификатора к массе эпоксидного вяжущего:

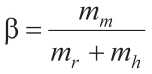

.

В соотношениях (1) и (2) mh , mr и mm – массы сшивающего агента, эпоксидного олигомера и модификатора (кремнийорганической смолы без учета массы растворителя).

Система уравнений

,

где M – масса замеса, может быть разрешена относительно искомых масс:

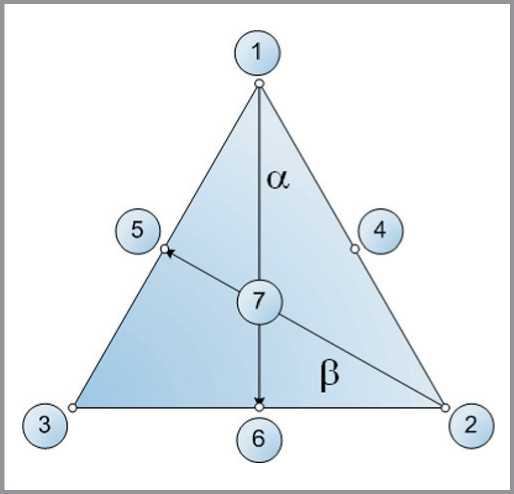

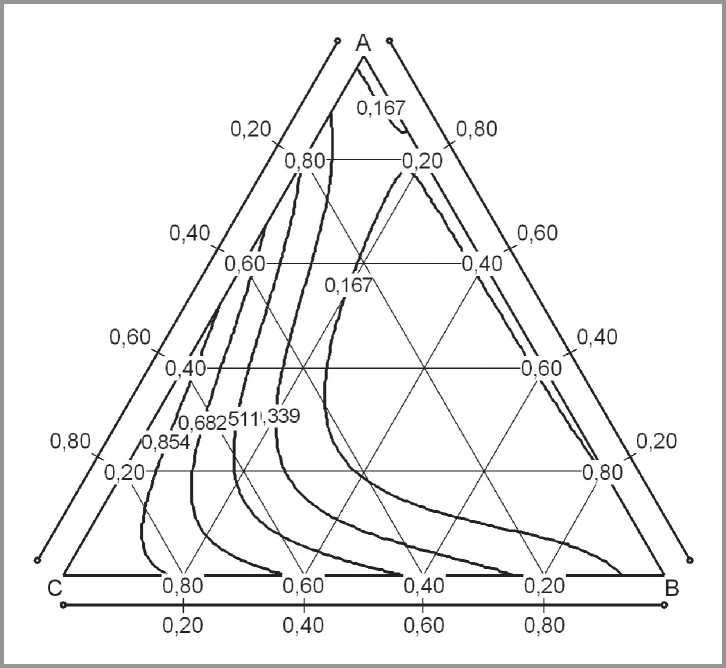

Основные уровни и интервалы варьирования выбраны равными: α 0 = 0,6, ∆α = 0,2, β 0 = 0,3, ∆β = 0,3. Указанные значения использованы для нахождения рецептур в точках «1»...«7» (рис. 2). Вершинам концентрационного треугольника соответствуют составы, отвечающие границам размахов варьирования (базовые составы). Сторона «3»–«2» соответствует максимальной концентрации сшивающего агента, сторона «1»–«3» – максимальной концентрации модификатора.

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе

Рис. 2. План модельного экспериментального исследования структурообразования граничного слоя

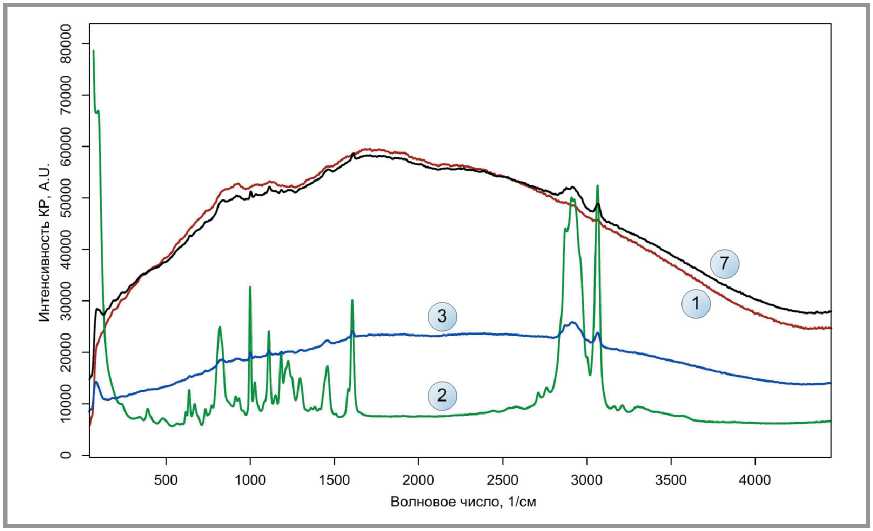

Спектры КР регистрировались дважды: в момент прохождения точки геля (рис. 3) и по окончанию процесса отверждения (рис. 4).

Сравнение рис. 1 и 3 свидетельствует, что в момент прохождения точки геля модификатор не оказывает существенного влияния на химический состав продуктов отверждения. На спектрах КР базовых составов и центральной точки прослеживаются те же максимумы, что и на эталонных спектрах олигомера и сшивающего агента. В то же время, относительная интенсивность максимумов (по отношению к «фону», обусловленному развитием нерегулярной трехмерной пространственной сетки) начинает снижаться. Это снижение минимально для состава «2», изготовленного без использования модификатора.

По завершению процесса отверждения характер спектров КР меняется весьма существенно. Для состава «1», включающего наибольшие количества олигомера и модификатора, линии, соответствующие регулярной пространственной сетке сшитого реактопласта, не прослеживаются. Практически аналогичный характер спектра имеет место и для других составов, включающих значительное количество модификатора. Нерегулярность пространственной сетки при прочих равных условиях соответствует низкомодульному материалу; таким образом, ( к содержанию

2014 • Том 6 • № 3 / 2014 • Vol. 6 • no. 3

Nanob

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе

Рис. 3. Комбинационные отклики базовых составов и центральной точки в момент прохождения точки геля

Рис. 4. Комбинационные отклики продуктов отверждения базовых составов и центральной точки

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе можно сделать заключение, что использование кремнийорганических силоксановых прекурсоров способствует созданию на межфазной границе переходного слоя с пониженным модулем упругости. Это заключение является весьма весомым аргументом в пользу теории деформируемого слоя.

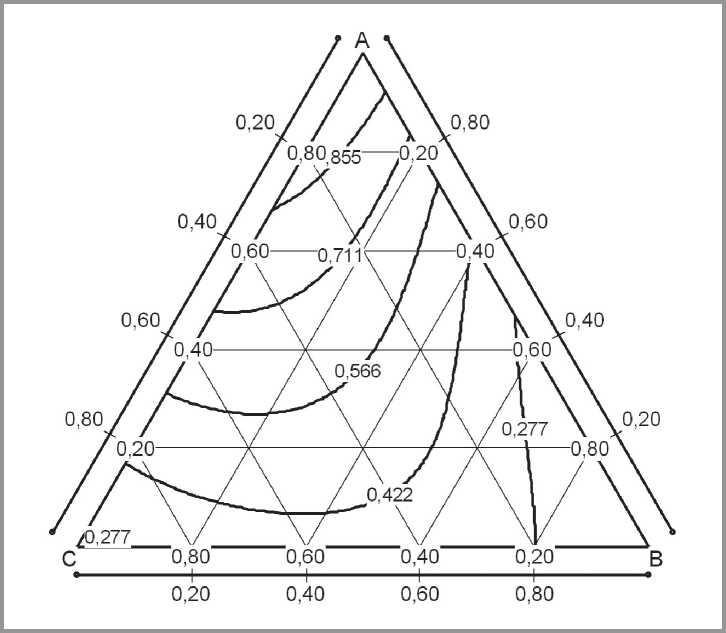

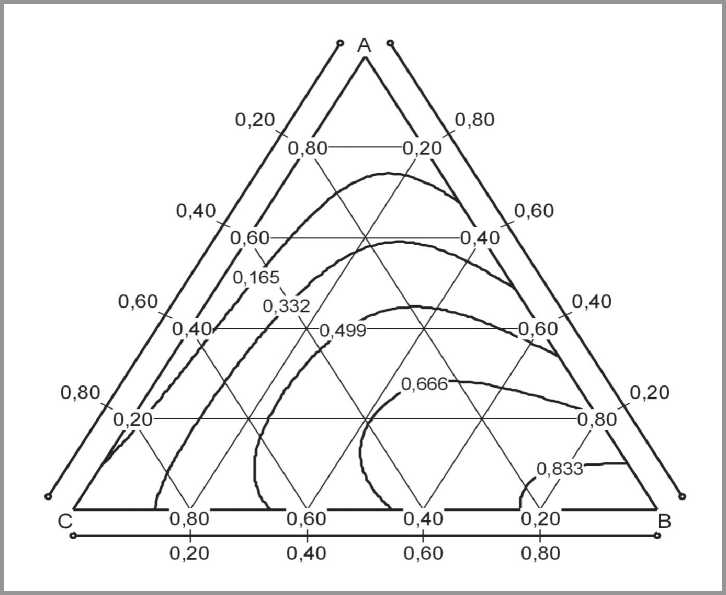

Количественное суждение о регулярности сшивки можно сделать различными способами. В простейшем случае достаточно оценить интегральную интенсивность КР; в силу того, что указанная величина приборно представлена в относительных единицах, целесообразно нормировать ее на отрезок [0; Imax ], где Imax – максимальное значение среди всех семи исследованных составов. Линии равного уровня указанной величины, построенные по экспериментально-статистической модели

I = 1,0 А +0,23 В –1,07 АВ +0,46 АС +0,74 ВС +2,14 АВС (5)

представлены на рис. 5 (в соотношении (5) A , B и C – доли псевдокомпонента).

Рис. 5. Относительное интегральное значение интенсивности КР продуктов отверждения

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе

Характер линий равного уровня на рис. 5 подтверждает сделанное выше заключение: наибольшая регулярность пространственной сетки характерна для состава «2» без модификатора. При неизменном количестве модификатора (сторона «3»–«2» на рис. 2) введение избытка сшивающего агента нивелирует эффект от введения силоксанового модификатора.

Информацию о регулярности сшивки несут также значения относительной интенсивности линий на частотах максимумов спектра КР сшивающего агента и эпоксидного олигомера. Линии равного уровня указанных интенсивностей (нормированы на отрезок [0;1]), построенные по соответствующим экспериментально-статистическим моделям, приведены на рис. 6 и 7.

Ненулевая относительная интенсивность линий на частотах максимумов спектра КР сшивающего агента свидетельствует об отклонении количества сшивающего агента от стехиометрического в сторону пре-

Рис. 6. Линии равного уровня относительной интенсивности линий сшивающего агента

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе

Рис. 7. Линии уровня относительной интенсивности линий эпоксидного олигомера вышения или же о неполноте процесса отверждения; наихудшим в этом отношении следует признать базовый состав «3», включающий минимальное количество олигомера и максимальное количество силоксанового модификатора.

Малая относительная интенсивность линий на частотах максимумов спектра КР эпоксидного олигомера (обусловлены, в основном, процессами в основной цепи) свидетельствует об аморфизации продукта отверждения; средние значения интенсивности характерны для составов «4», «7» и «6». Соответствующие концентрации, близкие к основному уровню β 0 = 0,3, по всей видимости, реализованы в наноразмерных переходных слоях.

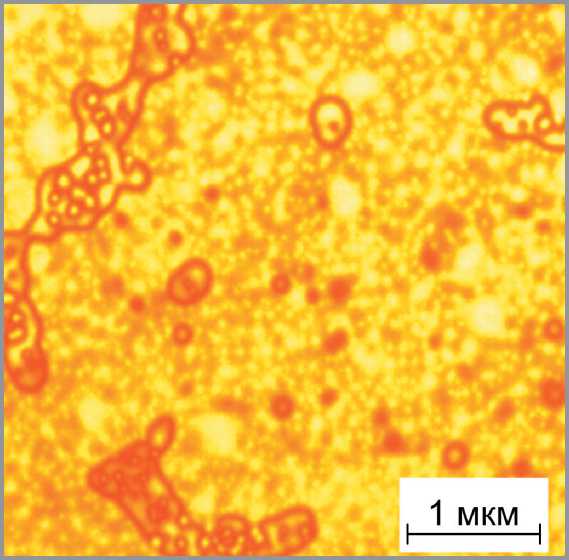

Оптические исследования переходного слоя затруднены по двум причинам: размеры слоя сопоставимы с длиной электромагнитной волны оптического диапазона; доступ к объекту исследования затруднен. Второе обстоятельство не имеет места для исследуемых модельных систем; первое устраняется при использовании атомно-силовой микроскопии (АСМ). АСМ-изображение поверхности образца «7» приведено на рис. 8.

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе

Рис. 8. АСМ-изображение фрагмента поверхности продуктов отверждения, состав «7»

Как следует из рис. 8, введение силоксанов способствует формированию микроглобулярной структуры продуктов отверждения, при этом размеры глобул (светлые области на рис. 8) не превышают 500 нм.

Полученные результаты дают основание рекомендовать такой выбор концентрации растворов прекурсоров полисилоксанов, который – с учетом времени отверждения и диффузионных свойств системы оли-гомер–отвердитель–полисилоксан – обеспечивал бы в слое толщиной 5...20 нм (толщина слоя не менее, чем на порядок, превосходит характерный размер молекулы олигомера) среднюю концентрацию около 30%. Соответствующий расчетный, «приведенный к поверхности» оптимальный размер слоя при этом составит 2...7 нм.

Е.В. КОРОЛЕВ и др. Нанокомпозиты на основе реактопластов: структурообразование на межфазной границе