Наноструктурированные фотокатализаторы на основе диоксида титана для самоочищающихся бетонов. Оценка влияния фазового состава на фотокаталитическую активность TiO2

Автор: Балыков А.С., Чугунов Д.Б., Кяшкин В.М., Давыдова Н.С.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В настоящее время перспективным направлением строительного материаловедения является разработка фотокаталитически активных цементных материалов, обладающих способностью к самоочищению. Получение самоочищающихся бетонов достигается за счет использования фотокаталитических добавок, среди которых наибольшее распространение получил диоксид титана. Известно, что функциональные свойства TiO2 в значительной степени зависят от его фазового состава. Цель данного исследования – установить закономерности влияния фазового состава на фотокаталитическую активность диоксида титана в условиях воздействия искусственного ультрафиолетового и естественного солнечного излучений с выявлением наиболее эффективных титаноксидных фотокатализаторов для последующего применения в рецептуре самоочищающихся бетонов. Методы и материалы. Объектами исследования являлись четыре образца диоксида титана: два промышленных и два синтезированных путем гидролиза алкоксида титана в подкисленной водно-спиртовой среде с последующим прокаливанием при температуре 500 °С. Исследование параметров структуры образцов TiO2 выполнялось методом рентгеновской порошковой дифрактометрии. Фотокаталитическая активность образцов диоксида титана была изучена в модельной реакции окислительной деструкции метиленового синего при воздействии УФи дневного света. Результаты и обсуждение. Установлено, что полиморфные модификации диоксида титана оказывают разнонаправленное влияние на его функциональные характеристики: увеличение содержания анатаза и рутила приводит соответственно к повышению и снижению фотоактивности образцов TiO2. При УФ-облучении наибольшую эффективность показал однофазный образец с анатазной структурой, а в условиях воздействия дневного света – трехфазный образец с соотношением анатаз : брукит : рутил = 67% : 13% : 20%. Наличие в составе фотокатализатора нескольких полиморфов TiO2 с преобладанием анатазной формы (более 50%) позволяет достичь синергетического эффекта повышения фотокаталитической активности диоксида титана в условиях воздействия солнечного излучения благодаря формированию полупроводниковых гетероструктур (гетеропереходов) II типа, способствующих улучшению сепарации и снижению скорости рекомбинации фотогенерированных электронно-дырочных пар. Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о возможности улучшения функциональных характеристик титаноксидных добавок для самоочищающихся бетонов за счет направленного регулирования их фазового состава, что может быть достигнуто посредством оптимизации параметров синтеза фотокаталитических модификаторов.

Самоочищающийся бетон, фотокатализатор, диоксид титана, золь-гель метод, фотокаталитическая активность, фазовый состав, размер кристаллитов, наноструктуры, гетеропереход, полиморфизм, анатаз, брукит, рутил, рентгеновская дифракция

Короткий адрес: https://sciup.org/142244867

IDR: 142244867 | УДК: 54.057:546.824-31:544.47:691.32 | DOI: 10.15828/2075-8545-2025-17-3-307-324

Текст научной статьи Наноструктурированные фотокатализаторы на основе диоксида титана для самоочищающихся бетонов. Оценка влияния фазового состава на фотокаталитическую активность TiO2

Балыков А.С., Чугунов Д.Б., Кяшкин В.М., Давыдова Н.С. Наноструктурированные фотокатализаторы на основе диоксида титана для самоочищающихся бетонов. Оценка влияния фазового состава на фотокаталитическую активность TiO2. Нанотехнологии в строительстве. 2025;17(3):307–324. – EDN: YVRFDW.

Разработка цементных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками является приоритетным направлением строительного материаловедения [1, 2]. Номенклатура современных модифицированных бетонов достаточно многообразна: высокопрочный [3, 4], самоуплотняющийся [5, 6], дисперсно-армированный [7–9], реакционно-порошковый [10, 11], напрягающий бетоны [5, 12, 13] и др.

Известно, что создание высокотехнологичных бетонов достигается за счет индивидуального или ком- плексного применения химических и минеральных добавок различного состава, дисперсности и механизма действия, в частности, суперпластификаторов [14], суперабсорбирующих полимеров [15], микрокремнезема [16], опал-кристобалитовых пород [17], золы уноса [18], расширяющих сульфоалюминатных модификаторов [5], карбонатных пород и прокаленных глин [19, 20], углеродных модификаторов [2, 21] и др. К специальной группе модификаторов относят наноразмерные фотокаталитические добавки, дающие возможность получать фотоактивные цементные материалы [22–24], обладающие способностью

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ к самоочищению, разложению загрязняющих веществ атмосферного воздуха, антибактериальным действием и др. [25–27].

Одним из эффективных видов фотокатализаторов является наноструктурированный диоксид титана [28–31], отличающийся нетоксичностью, химической стабильностью и высокой активностью в условиях воздействия ультрафиолетового излучения. Тем не менее, основными недостатками TiO2 остаются высокая скорость рекомбинации фотогенерирован-ных носителей заряда, а также суженный спектральный диапазон действия (ширина запрещенной зоны известных полиморфов диоксида титана составляет 3,0÷3,5 эВ), что требует решение задачи по сенсибилизации данного полупроводника к видимому свету [32–34].

Фотокаталитические свойства оксида титана(IV) в существенной степени зависят от его фазового состава. В настоящее время для повышения функциональных характеристик титаноксидных фотокатализаторов активно используется полиморфизм соединения [35], заключающийся в существовании в природе четырех основных кристаллических модификаций TiO2 – анатаза, брукита, рутила и TiO2(B).

Наиболее изученными полиморфами диоксида титана являются тетрагональные фазы анатаза и рутила, которые широко применяются при получении коммерческих фотокатализаторов. Брукит, характеризуемый орторомбической кристаллической решеткой, исследован в существенно меньшей степени, т.к. является наименее стабильной фазой в изоморфном ряду TiO2и относительно редко встречается в природе. Тем не менее, в отдельных исследованиях было показано, что фотоактивность брукита может превосходить характеристики анатаза и рутила благодаря наличию ловушек, предпочтительных для фото-каталитических реакций [36, 37]. Фаза TiO2(B), представляющая собой кристаллы моноклинной сингонии, была впервые синтезирована в 1980 году путем гидролиза K2Ti4O9 с последующим нагреванием при 500 °C [38]. TiO2(B) считается наименее плотным полиморфом диоксида титана. Кроме этого, TiO2(B) является менее стабильной фазой по сравнению с анатазом и рутилом [35].

Известно, что наличие в составе диоксида титана двух или трех полиморфных модификаций (анатаз/ брукит [39–41], анатаз/рутил [42–44], брукит/рутил [45, 46], анатаз/TiO2(B) [47, 48], рутил/TiO2(B) [49], анатаз/брукит/рутил [50–52], анатаз/рутил/TiO2(B) [53]) дает возможность формировать в многофазных композитах гетероструктуры (гетеропереходы) с межкристаллитными границами, способствующие повышению фотокаталитической активности TiO2 за счет улучшения сепарации и снижения скорости рекомбинации фотоиндуцированных электронно- дырочных пар [35, 37, 39, 40]. В частности, в работах [37, 40] показано, что сочетание анатаза и брукита в структуре нанокристаллического композита позволяет повысить каталитическую активность материала как в окислительных, так и в восстановительных реакциях. Высокая функциональная эффективность полиморфизма диоксида титана использована также в известном коммерческом фотокатализаторе марки Degussa P25, который представляет собой смесь анатаза и рутила в соотношении 3 : 1 или 4 : 1 [42, 44].

Цель данного исследования – установить закономерности влияния фазового состава на фотоката-литическую активность диоксида титана в условиях воздействия искусственного ультрафиолетового и естественного солнечного излучений с выявлением наиболее эффективных титаноксидных фотокатализаторов для последующего применения в рецептуре самоочищающихся бетонов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

-

1. Изучено влияние условий синтеза на параметры структуры прекурсоров TiO2, полученных гидролизом алкоксида титана в подкисленной водноспиртовой среде.

-

2. Исследована кинетика процесса фоторазложения метиленового синего в растворе под воздействием ультрафиолетового и солнечного излучений при отсутствии и наличии титаноксидных фотокатализаторов.

-

3. Изучено влияние фазового состава на фотока-талитическую активность образцов диоксида титана в условиях воздействия ультрафиолетового и дневного света.

-

4. Установлены взаимосвязи и закономерности в системе «условия синтеза – фазовый состав – фотоактивность TiO2», позволяющие оптимизировать рецептурно-технологические параметры получения эффективных титаноксидных фотокатализаторов для самоочищающихся бетонов.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Синтез образцов TiO2 из гидролизованных прекурсоров

Образцы оксида титана(IV) были синтезированы золь-гель методом, предусматривающим проведение гидролиза алкоксида титана в подкисленной водноспиртовой среде с последующей термической обработкой полученного прекурсора – гидратированного оксида TiО2•nH2О.

На начальном этапе синтеза тетраизопропоксид титана (TTIP, марка «ч») растворяли в безводном изопропиловом спирте (C3H7OH, марка «ч»), затем

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ к смеси дозировано добавляли 0,1 М раствор HNO3 при интенсивном перемешивании в течение 2 часов. Соотношение компонентов реакционной смеси по объему составляло VTTIP : VC3H7OH : VHNO30,1 M = 0,75 : 1,0 : 1,0. Сформировавшийся в результате гидролиза продукт золь-гель синтеза выдерживали при заданной температуре в течение 5 часов. На заключительных этапах последовательно производилось фильтрование, промывание и сушка осадка с получением порошка прекурсора TiO2.

В процессе экспериментального исследования варьируемыми параметрами синтеза являлись температура смешивания растворов ( Тсмеш. ) и температура старения геля ( Тстар. ) – 20 и 80 °С. Температура ( Tсуш. ) и длительность ( tсуш. ) сушки образцов были постоянными и составляли 80 °С и 2 ч соответственно.

Маркировка и параметры синтеза образцов прекурсоров TiO2 приведены в табл. 1.

Для получения порошков диоксида титана проводился обжиг прекурсоров П-TiO2-1 и П-TiO2-2 при температуре 500 °C в течение 4 часов. Прокаленные образцы были обозначены в соответствии с видом использованного прекурсора – TiO2-1 и TiO2-2. В качестве контрольных использовались два коммерческих (промышленных) образца оксида титана(IV)

(TiO2-3 и TiO2-4), характеризуемых различным фазовым составом.

Перечень образцов TiO2, являвшихся объектом экспериментального исследования, а также информация о технологии их получения приведены в табл. 2.

Рентгенофазовый анализ образцов TiO2 и их прекурсоров

Фазовый состав образцов TiO2 и их прекурсоров определялся методом рентгеновской порошковой дифрактометрии с применением дифрактометра «PANalytical Empyrean» (Нидерланды) (CuKα-излучение с длиной волны λ = 1,5406 Å, θ-2θ-сканирование, диапазон съемки 2θ = 5÷75°, шаг по углу – 0,0131°, время выдержки в точке – 200 с). Идентификация фаз проводилась по международной базе кристаллографических данных Crystallography Open Database (COD).

По результатам рентгеновского дифракционного анализа с целью оценки степени кристалличности образцов был рассчитан размер областей когерентного рассеивания (ОКР) основных фаз: анатаза, рутила и брукита. Средний размер ОКР (кристал-

Таблица 1. Маркировка и параметры синтеза образцов прекурсоров TiO2

|

№ образца |

Маркировка образцов прекурсоров TiO2 |

Параметры синтеза |

|||||

|

Смешивание растворов |

Старение геля |

Сушка геля |

|||||

|

Температура, Т смеш. , оС |

Длительность, t смеш. , ч |

Температура, Т стар. , оС |

Длительность, t стар. , ч |

Температура, Тсуш. , оС |

Длительность, t суш. , ч |

||

|

1 |

П-TiO2-1 |

20 |

2 |

20 |

5 |

80 |

2 |

|

2 |

П-TiO2-2 |

80 |

2 |

80 |

5 |

80 |

2 |

Таблица 2. Перечень исследуемых образцов TiO2 и условия их получения

|

№ образ-ца |

Маркировка образцов TiO2 |

Тип используемого прекурсора (табл. 1) |

Параметры обжига прекурсоров TiO2 |

Примечание |

||

|

Температура, Т обж. , оС |

Скорость набора температуры, vобж. , оС/мин |

Продолжительность изотермической выдержки, t обж. , ч |

||||

|

1 |

TiO2-1 |

П-TiO2-1 |

500 |

5 |

4 |

образцы, синтезированные при обжиге прекурсоров |

|

2 |

TiO2-2 |

П-TiO2-2 |

||||

|

3 |

TiO2-3 |

– |

– |

– |

– |

коммерческие (промышленные) образцы |

|

4 |

TiO2-4 |

|||||

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ литов) указанных фаз определялся по основным рефлексам, свободным от наложения (для анатаза 2θ = 25,3° и 37,9° при отсутствии и наличии брукита соответственно; для брукита 2θ = 30,8°; для рутила 2θ = 27,4°), используя классическую формулу Шеррера:

к-х

D = Lcr = ~ 29' (1)

p■cos где D (Lкр) – средний размер кристаллитов (ОКР) для анализируемой фазы, Å;

K – коэффициент формы частиц (постоянная Шеррера), K ≈ 0,9÷1,0;

λ – длина волны рентгеновского излучения, λ = 1,5406 Å;

β – полная ширина на половине высоты для анализируемого рефлекса фазы, радиан;

θ – угол дифракции рентгеновских лучей, радиан.

Оценка фотокаталитической активности образцов TiO2

Фотокаталитическая активность образцов диоксида титана была изучена в модельной фотохимической реакции окислительной деструкции растворимого органического красителя метиленового синего (МС) при воздействии на водные суспензии «раствор МС – TiO2» искусственного ультрафиолетового и естественного солнечного излучений. Для этого использовали две одинаковых серии растворов с фотокатализаторами.

Исследуемые суспензии готовили при соотношении масс TiO2 и метиленового синего, равном 50 : 1. Концентрация красителя в растворе составляла 10 мг/л. Для разрушения крупных агломератов и равномерного распределения частиц дисперсной фазы в растворе проводили ультразвуковое диспергирование проб в течение 10 мин на установке Bandelin Sonorex.

Первую серию растворов с TiO2 подвергали облучению ультрафиолетовым светом в течение 2 часов при постоянном перемешивании на магнитной мешалке. В качестве источника излучения использовались 2 УФ лампы мощностью 25 Вт с длиной волны 254 нм.

Вторая серия растворов с фотокатализаторами подвергалась воздействию солнечного излучения. Экспонирование образцов происходило в летний период на подоконнике при естественном дневном освещении без использования дополнительных искусственных источников света. Продолжительность экспонирования составила 75 часов (5 дней по 15 часов).

В процессе исследования через определенные промежутки времени экспонирования проводился отбор аликвоты раствора для выполнения спектрофотоме- трических измерений остаточной концентрации красителя. При УФ-облучении и воздействии солнечного света (первая и вторая серии образцов) интервал отбора проб и проведения измерений составлял 15÷30 мин и 15 часов (1 день) соответственно.

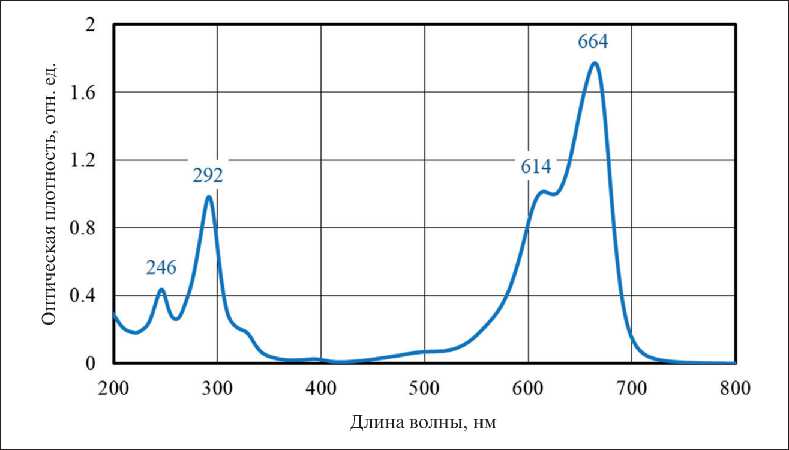

Для отделения порошка фотокатализатора от раствора отобранные пробы центрифугировали в течение 15 мин со скоростью 4000 об/мин. Измерения оптической плотности раствора (концентрации метиленового синего) производились на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 при длине волны 664 нм относительно дистиллированной воды. Использование указанной длины волны обусловлено измеренным спектром поглощения водного раствора метиленового синего, представленным на рис. 1. Спектр поглощения данного красителя имеет четыре характерных пика: два в УФ-области при 246 нм и 292 нм, два в видимой области при 614 нм и 664 нм (основной максимум).

Остаточная относительная концентрация (∆ Ct , отн. ед.) и степень фотокаталитического разложения метиленового синего (φ∆ C , %) рассчитывались по формулам:

Ct

A^£ — c’ (2)

= fl - ■ 100 % = (C° Ct} ■ 100 %, (3)

где

Ct

– оптическая плотность раствора МС после воздействия УФ- или солнечного излучения в течение времени

t

, отн. ед. (характеризует текущую концентрацию красителя в момент времени

t

, ммоль/л);

C

0 – исходная оптическая плотность раствора МС, отн. ед. (характеризует начальную концентрацию красителя до облучения УФ- или солнечным светом (

t

0 = 0 мин или

t

0 = 0 ч), ммоль/л).

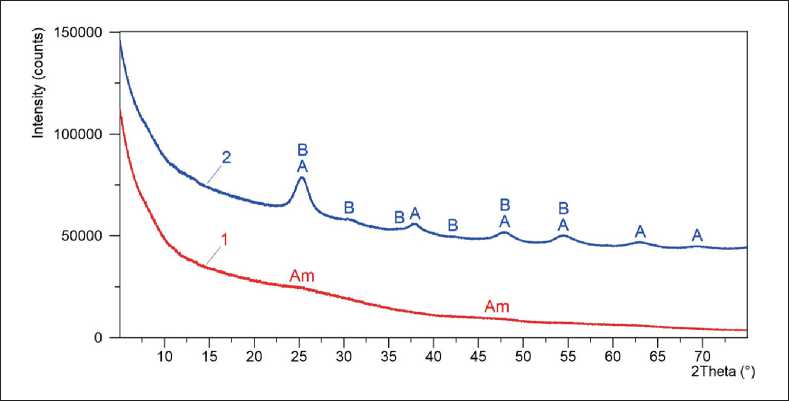

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Влияние условий синтеза на параметры структуры прекурсоров TiO2 Дифрактограммы образцов прекурсоров диоксида титана П-TiO2-1 и П-TiO2-2, полученных при различных условиях синтеза (см. табл. 1), приведены на рис. 2. По результатам исследования установлено, что фазовый состав прекурсора П-TiO2-1, синтезированного при комнатной температуре, представлен гидратированными формами диоксида титана TiО2•nH2О c рентгеноаморфной структурой. Об этом свидетель- РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 1.

Спектр поглощения водного раствора метиленового синего

Рис. 2.

Дифрактограммы образцов прекурсоров диоксида титана П-TiO2-1 (1) и П-TiO2-2 (2) (см. табл. 1) с обозначенными фазами: Am – рентгеноаморфный TiO2; A – анатаз; B – брукит

ствуют характерные особенности дифрактограммы данного прекурсора: полное отсутствие рефлексов и наличие гало (широкие размытые максимумы) в области углов 2θ = 20÷40° и 40÷55° (рис. 2). По сравнению с П-TiO2-1 повышение температуры синтеза образца П-TiO2-2 с 20 до 80 °C привело к образованию кристаллических фаз оксида титана(IV) в двух полиморфных модификациях – анатаз и брукит. Фаза анатаза с тетрагональной кристаллической решеткой характеризуется рефлексами при 2θ = 25,3°, 37,9°, 47,9°, 54,5°, 62,9° и 69,5°. Фаза брукита, относящаяся к орторомбической сингонии, представлена на дифрактограмме пиками при 2θ = 25,3°, 30,8°, 36,2°, 42,4°, 47,9° и 54,5° (рис. 2). Низ- кая интенсивность и заметное уширение указанных рефлексов говорит о незначительном присутствии в образце П-TiO2-2 рентгеноаморфной компоненты, представленной гидроксоформами титана. По характеру профиля дифрактограммы содержание рентгеноаморфной фазы в данном прекурсоре оценивается не более 3÷5%. Важно отметить, что на дифрактограмме образца П-TiO2-2 наиболее интенсивные пики при 2θ = 25,3°, 47,9° и 54,5° являются суперпозицией рефлексов от анатаза и брукита. По этой причине для повышения точности выполнения количественного фазового анализа и оценки размеров ОКР по методу Шерерра использовались свободные от наложения РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ рефлексы указанных кристаллических фаз: 2θ = 37,9° для анатаза и 2θ = 30,8° для брукита. Результаты количественного рентгенофазового анализа (РФА) показали, что степень кристалличности структуры образца П-TiO2-2 составила 97% при содержании анатаза и брукита в cоставе 81 и 16% соответственно (т.е. соотношение анатаз : брукит = 83,5% : 16,5% ≈ 5 : 1). Средний размер областей когерентного рассеивания (ОКР) анатаза и брукита, рассчитанный по формуле (1), составил 5,4 и 6,4 нм соответственно (табл. 3).

Таким образом, в экспериментальном исследовании удалось получить нанокристаллический образец диоксида титана (П-TiO2-2) со структурой анатаз/ брукит при низкой температуре синтеза (

Т

= 80 °C) и атмосферном давлении в результате протекания коллоидно-химических процессов в растворах. Данный низкотемпературный золь-гель метод основан на проведении гидролиза алкоксида титана в подкисленной водно-спиртовой среде, выдержке продукта гидролиза при заданной температуре синтеза (80 °C) с последующей промывкой и сушкой осадка. Известно, что основные преимущества низкотемпературных растворных методов заключаются в возможности получения наноструктурированных титаноксидных фотокатализаторов без применения ультразвуковой обработки, автоклавирования и обжига продуктов синтеза при высоких температурах (

Т

≥ 400÷500 °С) [35, 40, 54].

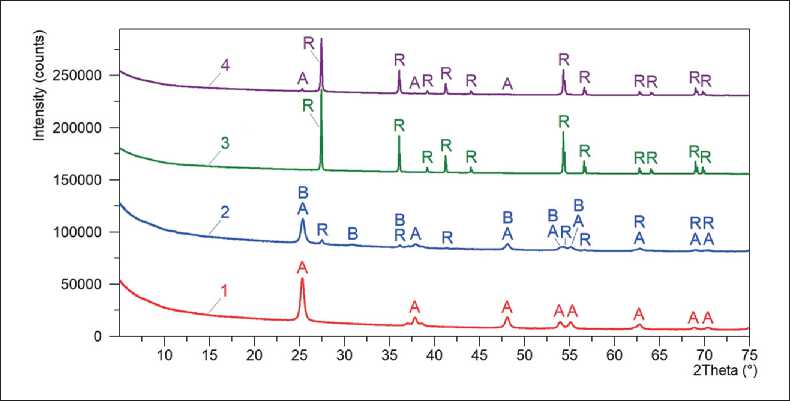

Фазовый состав образцов TiO2 Дифрактограммы образцов диоксида титана TiO2-1 и TiO2-2, синтезированных при прокаливании прекурсоров П-TiO2-1 и П-TiO2-2 (см. табл. 1 и рис. 2), а также промышленных контрольных образцов TiO2-3 и TiO2-4 (см. табл. 2), приведены на рис. 3. Установлено, что фазовый состав исследуемых образцов включает от одной до трех полиморфных модификаций TiO2 (анатаз, брукит и рутил). Фазы анатаза и рутила с тетрагональной кристаллической решеткой представлены на дифрактограммах (рис. 3) пиками при 2θ = (25,3°, 37,8°, 48,1°, 53,9°, 55,1°, 62,7°, 68,8° и 70,3°) и 2θ = (27,4°, 36,1°, 39,2°, 41,2°, 44,0°, 54,3°, 56,6°, 62,7°, 64,0°, 69,0° и 69,8°) соответственно (табл. 4). Фаза брукита, относящаяся к орторомбической сингонии, характеризуется рефлексами при 2θ = (25,3°, 30,8°, 36,1°, 48,1°, 53,9° и 55,1°). Зафиксировано, что образцы TiO2-1 и TiO2-3 содержат только одну кристаллическую фазу в виде анатаза и рутила соответственно. Структура образца TiO2-4 является двухфазной, состоит преимущественно из рутила (97%) с включением анатаза (3%). Образец TiO2-2 представлен смесью трех фаз (анатаз + брукит + рутил) при их соотношении 67% : 13% : 20% ≈ 5,2 : 1 : 1,5 (табл. 4). Проанализировано влияние температуры синтеза прекурсоров TiO2 на фазовый состав продуктов их

Таблица 3.

Результаты количественного РФА образцов прекурсоров TiO2 (табл. 1, рис. 2)

Описание фаз

Положение основных пиков

d

, Å (2θ, °)

Образцы

Тип

Наименование

П-TiO2-1

П-TiO2-2

Фазовый состав, мас. %

к 03

-О- сп О. 03 о -е-

<

рентгеноаморфный TiO2

гало 4,4÷2,3 Å (20÷40°) и 2,3÷1,8 Å (40÷52°) с максимумами в области 3,6 Å (25°) и 1,9 Å (47°)

100

3

Ф ^

О)

03 "®" н

S о.

анатаз

3,52 Å; 2,37 Å; 1,90 Å; 1,68 Å; 1,48 Å; 1,35 Å (25,3°; 37,9°; 47,9°; 54,5°; 62,9°; 69,5°)

–

81

брукит

3,52 Å; 2,90 Å; 2,48 Å; 2,13 Å; 1,90 Å; 1,68 Å (25,3°; 30,8°; 36,2°; 42,4°; 47,9°; 54,5°)

–

16

Параметры структуры образцов

Степень кристалличности структуры, %

0

97

Соотношение анатаз/брукит в смеси кристаллических фаз, %

–

83,5/16,5

Средний размер ОКР кристаллической фазы, нм

анатаз (по пику при 2θ = 37,9°)

–

5,4

брукит (по пику при 2θ = 30,8°)

–

6,4

Таблица 4.

Результаты количественного РФА образцов TiO2 (табл. 2, рис. 3)

Описание фаз

Положение основных пиков

d

, Å (2θ, °)

Образцы

Тип

Наименование

TiO2-1

TiO2-2

TiO2-3

TiO2-4

Фазовый состав, мас. %

СП

TO

CD

^

CD T s

H

s Q.

анатаз

3,52 Å; 2,38 Å; 1,89 Å; 1,70 Å;

1,67 Å; 1,48 Å; 1,36 Å; 1,34 Å (25,3°; 37,8°; 48,1°; 53,9°; 55,1°; 62,7°;

68,8°; 70,3°)

100

67

–

3

брукит

3,52 Å; 2,90 Å; 2,49 Å; 1,89 Å; 1,70 Å; 1,67 Å (25,3°; 30,8°; 36,1°; 48,1°; 53,9°; 55,1°)

–

13

–

–

рутил

3,25 Å; 2,49 Å; 2,30 Å; 2,19 Å; 2,06 Å; 1,69 Å; 1,63 Å; 1,48 Å; 1,45 Å; 1,36 Å; 1,35 Å (27,4°; 36,1°; 39,2°; 41,2°; 44,0°; 54,3°; 56,6°; 62,7°; 64,0°; 69,0°; 69,8°)

–

20

100

97

Средний размер ОКР кристаллических фаз, нм

анатаз

по пику при 2θ = 25,3°

17,3

13,0

–

50,6

по пику при 2θ = 37,8°

17,2

13,0

–

38,0

брукит

по пику при 2θ = 30,8°

–

13,4

–

–

рутил

по пику при 2θ = 27,4°

–

31,3

86,1

53,8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 3.

Дифрактограммы образцов диоксида титана TiO2-1 (1), TiO2-2 (2), TiO2-3 (3), TiO2-4 (4) (см. табл. 2) с обозначенными фазами: A – анатаз; B – брукит; R – рутил

прокаливания. Известно, что при обжиге происходит упорядочение структуры прекурсоров за счет протекающих оляционно-оксоляционных процессов, способствующих переходу вещества из рентгеноаморфного состояния в кристаллическое. Установлено, что прокаливание прекурсора П-TiO2-1 при 500 °С приводит к формированию фазы анатаза из рентгеноаморфного TiO2, что отражается на соответствующих дифрактограммах (рис. 2 и 3). В то же время подобная термообработка прекурсора П-TiO2-2 способствует протеканию трех параллельных процессов кристаллизации, порождающих фазовые переходы «рентгеноаморфный TiO2 → анатаз», «анатаз → рутил» и «брукит → рутил». Таким образом, полученные экспериментальные данные показывают, что повышение температуры синтеза прекурсоров с 20 °С (П-TiO2-1) до 80 °С (П-TiO2-2) позволяет снизить начальную темпера- РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ туру кристаллизации рутила. При этом различия в фазовом составе образцов TiO2-2 и П-TiO2-2 говорят о том, что кристаллизация рутила происходит, прежде всего, за счет анатаза и в меньше степени за счет брукита. В ходе исследования оценена кристалличность структуры образцов TiO2. Синтезированные образцы TiO2-1 и TiO2-2 характеризуются нанокристалличе-ской структурой, о чем свидетельствуют сниженная интенсивность и заметное уширение рефлексов кристаллических фаз на дифрактограммах. Для указанных образцов средний размер ОКР фаз анатаза, брукита и рутила, рассчитанный по формуле Ше-рерра (1), составил 13,0÷17,3, 13,4 и 31,3 нм соответственно. Таким образом, прокаливание прекурсора П-TiO2-2 при 500 °С привело к увеличению размера кристаллитов анатаза, оцениваемого по пику при 2θ = 37,8÷37,9°, с 5,4 до 13,0 нм, т.е. в 2,4 раза (см. табл. 3 и 4). Промышленные образцы TiO2-3 и TiO2-4 обладают большими размерами кристаллитов. Средний размер ОКР фаз анатаза и рутила для данных контрольных образцов составил 38,0÷50,6 и 53,8÷86,1 нм соответственно, что в 2,2÷3,9 и 1,7÷2,8 раза превышает аналогичные параметры синтезированных образцов TiO2-1 и TiO2-2 (табл. 4). Фотокаталитическая активность образцов TiO2 Известно [55], что скорость обесцвечивания раствора красителя при фотокатализе определяется совокупным действием нескольких основных процессов:

1. Фоторазложением красителя в жидкой фазе.

2. Адсорбцией красителя на поверхности фотокатализатора.

3. Фотокаталитическим разложением молекул красителя адсорбированных на поверхности частиц фотокатализатора.

Процессы 2 и 3 являются последовательными, а фоторазложение красителя в жидкой фазе протекает независимо и одновременно с процессами 2 и 3.

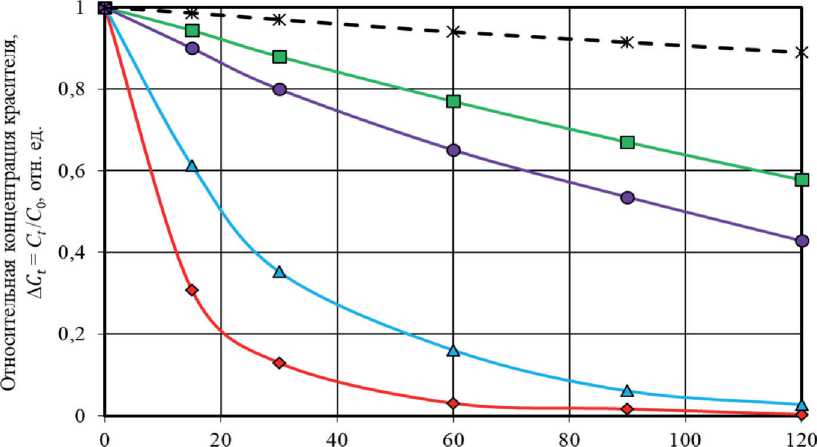

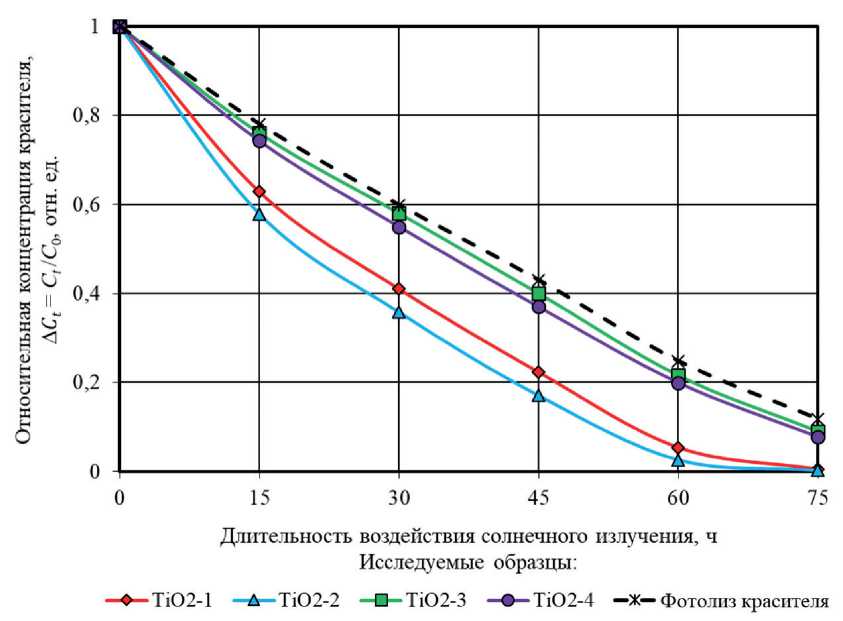

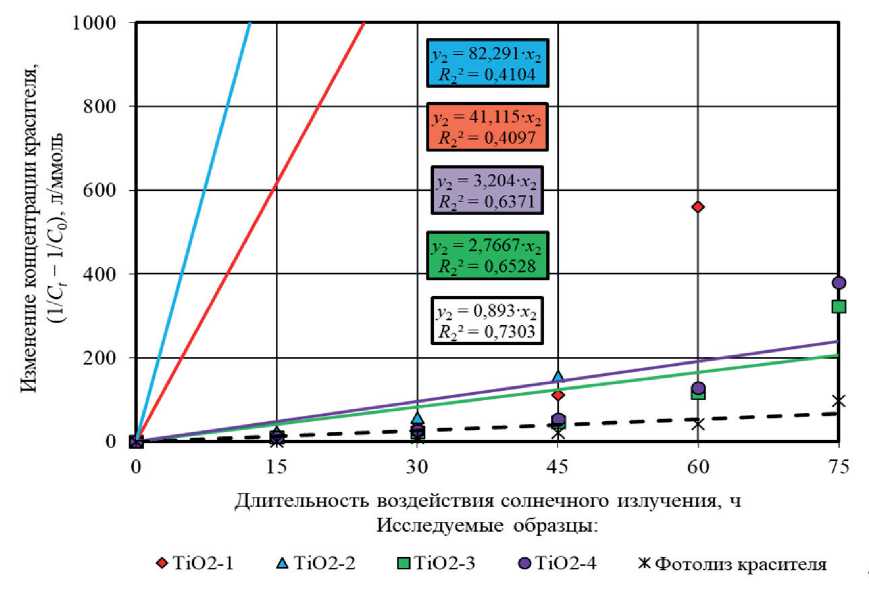

На рис. 4 приведены кинетические кривые фотодеградации метиленового синего (МС) в растворе в условиях воздействия ультрафиолетового (а) и солнечного (б) излучений при отсутствии и наличии титаноксидных фотокатализаторов (TiO2-1, TiO2-2, TiO2-3 и TiO2-4). Кривые показывают изменение относительной концентрации красителя в растворе (∆

Ct,

), рассчитанной по формуле (2), в процессе УФ-облучения в течение 120 мин (рис. 4, а), а также в условиях воздействия солнечного света (естественного дневного освещения) в течение 75 часов (рис. 4, б).

По результатам исследования установлено, что в условиях ультрафиолетового воздействия концентрация метиленового синего в растворе экспоненциально снижается. Наибольшая скорость фотохимической реакции разложения красителя наблюдается в первые 15–30 мин облучения (рис. 4, а). По истечении t = 120 мин УФ-воздействия степень разложения МС в растворе (φ∆C , см. формулу (3)) при отсутствии фотокатализатора составила φ∆C 120 = 11,0%. При использовании контрольных образцов TiO2-3 и TiO2-4 указанная степень фотодеструкции красителя (11%) достигается менее чем через 30 мин экспонирования, при этом значение параметра φ∆C 120 возрастает в 3,8 и 5,2 раза до уровня 42,2 и 57,1 % соответственно.

Наличие в растворе фотокатализаторов на основе синтезированных образцов TiO2-1 и TiO2-2 приводит к существенному повышению эффективности фотодеградации красителя при УФ-воздействии. В частности, при использовании указанных фотокатализаторов время достижения уровня деструкции метиленового синего φ∆

C

= 11 %, соответствующего 120-минутному фотолизу красителя, составило 3÷5 мин. В то же время степень разложения МС через

t

= 120 мин УФ-облучения в растворах с TiO2-1 и TiO2-2 составила 99,7 % и 97,3 % соответственно (рис. 4, а), что в 8,8÷9,1 и 1,7÷2,4 раза выше значений φ∆

C

120 , зафиксированных (1) при фотолизе МС в растворе без фотокатализатора и (2) в процессе фотокаталитического разложения красителя в присутствии контрольных образцов TiO2-3 и TiO2-4.

В условиях воздействия солнечного света эффективность титаноксидных фотокатализаторов существенно снижается. Зафиксировано, что наибольшая скорость деградации метиленового синего наблюдается в первые 15 ч естественного освещения (1-й день экспонирования) (рис. 4, б). По истечении

t

= 75 ч воздействия дневного света степень разложения красителя в растворе без фотокатализатора составила φ

∆

C

75 = 88,2%. Наличие в растворе порошков TiO2-3 и TiO2-4 лишь незначительно увеличивает показатель φ∆

C

до уровня 91,0 и 92,2% соответственно. При использовании синтезированных фотокатализаторов TiO2-1 и TiO2-2 степень фотодеструкции метиленового синего через

t

= 75 ч воздействия солнечного излучения составила 99,5 и 99,7% соответственно (рис. 4, б), при этом время достижения уровня деградации МС φ∆

C

= 88%, характерного для 75-часового фотолиза красителя, сократилось до 50÷55 ч, что на 15÷22 ч меньше, чем для контрольных образцов TiO2-3 и TiO2-4.

Стоит отметить, что для описания кинетики фотолиза и фотокаталитического разложения молекул красителя в водной среде широко используется модель Ленгмюра-Хиншельвуда, при этом экспериментальные данные, как правило, аппроксимируются линеаризованными интегральными формами РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ а Длительность воздействия УФ-излучения, мин Исследуемые образцы:

—♦—TiO2-l —Д—TiO2-2 □ Т1О2-3

—О—

Т1О2-4 —Ж—Фотолиз красителя

б

Рис. 4.

Кинетические кривые фотодеградации метиленового синего в растворе под воздействием УФ- (а) и солнечного (б) излучений без участия фотокатализаторов (фотолиз МС, черная пунктирная кривая) и в присутствии образцов TiO2 (фотокаталитическое разложение МС, цветные сплошные кривые)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ уравнений реакций псевдо-первого (4) или псевдовторого (5) порядка [56, 57]:

-1П&

= к^,

(4)

Lo Q — = k2-1, Co 2

где

C

0 и

Ct

– начальная и текущая концентрация красителя в водном растворе (то же, что и в формулах (2) и (3)), ммоль/л;

t

– время протекания фотохимической реакции (фотолиза или фотокаталитического разложения красителя), характеризуемое длительностью воздействия УФ- или солнечного излучения, мин или ч;

k

1 – константа скорости фотохимической реакции (фотолиза или фотокаталитического разложения красителя) псевдо-первого порядка (4), мин–1 или ч–1;

k

2 – константа скорости фотохимической реакции (фотолиза или фотокаталитического разложения красителя) псевдо-второго порядка (5), л/(ммоль•мин) или л/(ммоль•ч).

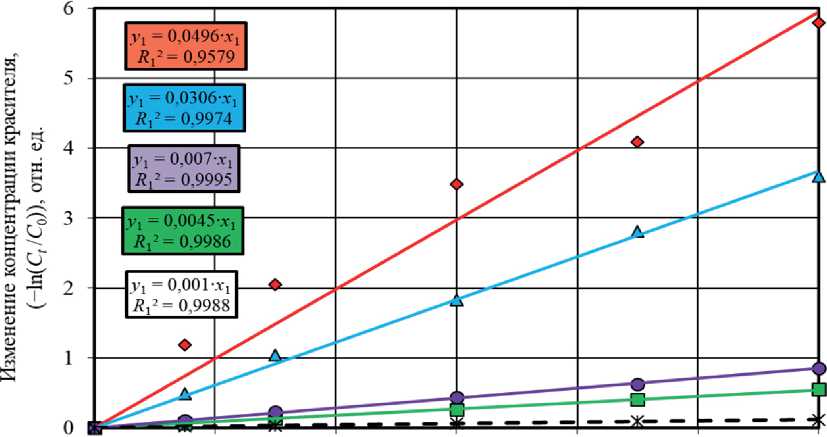

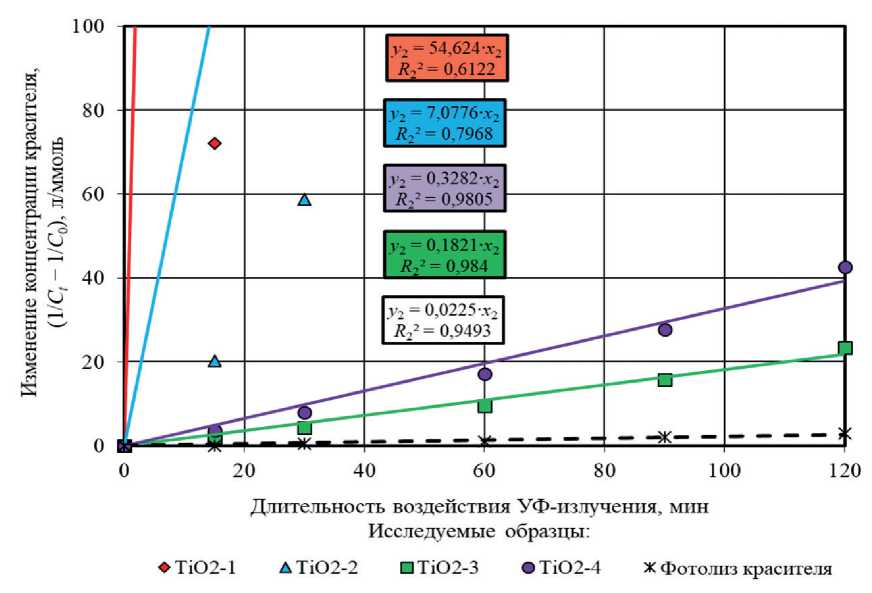

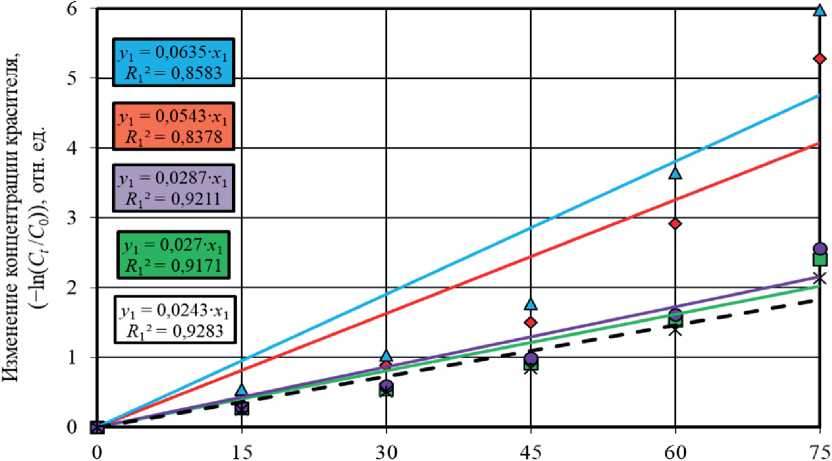

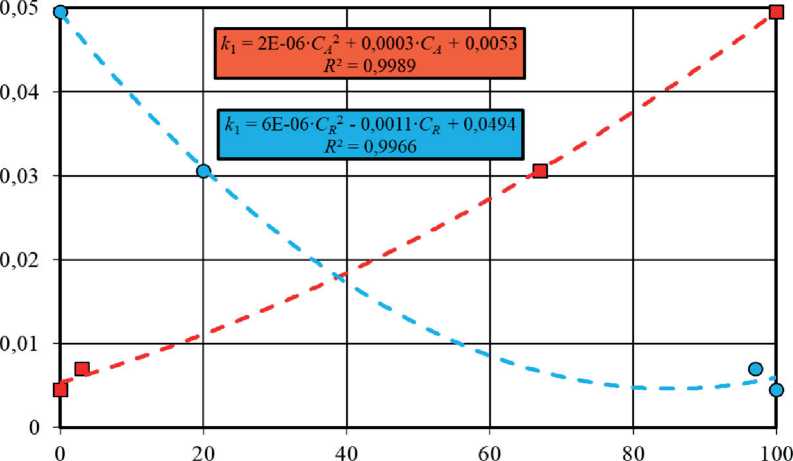

На рис. 5 и 6 представлены графики, описывающие кинетику процессов фотолиза и фотокаталити-ческого разложения метиленового синего в растворе при облучении ультрафиолетовым и солнечным светом уравнениями реакций псевдо-первого и псевдовторого порядка. По углу наклона линейных зависимостей определены значения констант скорости соответствующих фотохимических реакций, протекающих как без участия фотокатализаторов, так и в их присутствии.

Установлено, что экспериментальные данные, полученные в ходе исследования фотохимических реакций под УФ- и солнечным излучением, наиболее адекватно аппроксимируются уравнениями псевдо-первого порядка, о чем свидетельствуют более высокие значения коэффициентов детерминации в моделях (4) по сравнению с моделями псевдо-второго порядка (5):

R

1 = 0,9579÷0,9995 >

R

2 = 0,6122÷0,984 (УФ-свет, рис. 5) и

R

1 = 0,8378÷0,9283 >

R

2 = 0,4097÷0,7303 (солнечный свет, рис. 6).

Известно [57, 58], что у гетерогенных реакций есть два возможных режима протекания (кинетический и диффузионный) в зависимости от лимитирующей стадии (химической реакции или диффузии соответственно). При лучшем описании экспериментальных данных моделью псевдо-второго порядка делается вывод о лимитирующем вкладе химической реакции в гетерогенный процесс. В то же время соответствие кинетики процесса модели псевдо-первого порядка предполагает, что гетерогенная реакция лимитируется стадией диффузии. Таким образом, полученные экспериментальные данные показывают, что в силу соответствия модели псевдо-первого порядка (4) фоторазложение метиленого синего в растворе под УФ- и солнечным излучением с участием образцов TiO2-1, TiO2-2, TiO2-3 и TiO2-4 протекает в диффузионном режиме, при котором лимитирующей стадией является адсорбция красителя на поверхности титаноксидного фотокатализатора.

По результатам исследования установлено, что наличие в растворе порошков диоксида титана значительно интенсифицирует процесс разложения метиленового синего при облучении УФ-светом. Значения констант скорости реакций псевдо-первого порядка для фотокаталитических процессов составили

k

1 = 0,0045÷0,0496 мин–1, что в 4,5÷49,6 раза выше, чем при фотолизе красителя без участия титаноксидных фотокатализаторов (

k

1 = 0,001 мин–1) (рис. 5, а).

В условиях воздействия солнечного излучения фотоактивность исследуемых образцов TiO2 заметно снижается (рис. 6, а), о чем свидетельствует сближение значений констант скорости фотокаталити-ческих реакций (

k

1 = 0,027÷0,0635 ч–1) и фотолиза красителя (

k

1 = 0,0243 ч–1).

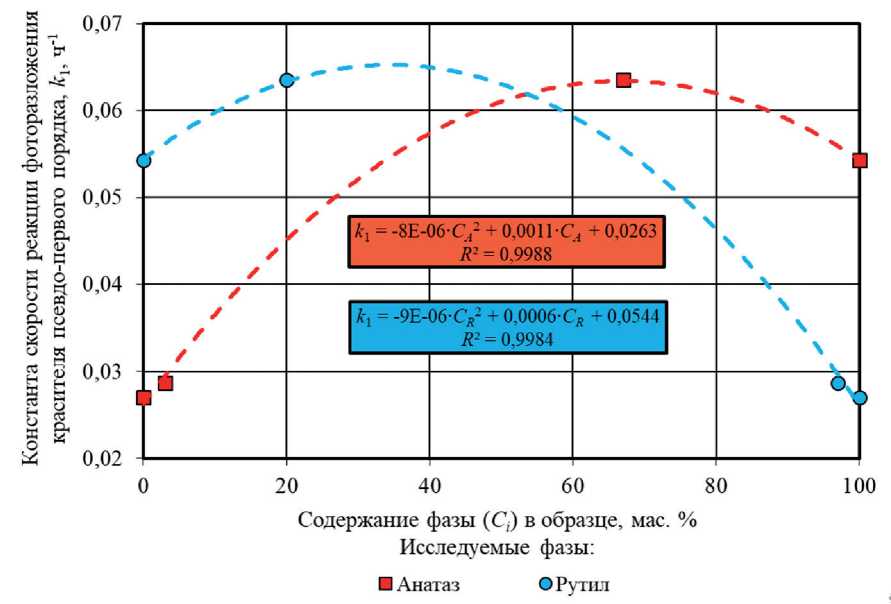

Согласно рис. 4, 5 и 6, синтезированные образцы TiO2-1 и TiO2-2 обладают более высокой фотокатали-тической активностью по сравнению с контрольными промышленными образцами TiO2-3 и TiO2-4 вне зависимости от условий экспонирования (УФ- или солнечное излучение). Эффективность титаноксидных фотокатализаторов тесно связана с их фазовым составом. Выявлено, что полиморфные модификации TiO2 оказывают разнонаправленное влияние на функциональные характеристики материала: увеличение содержания анатаза и рутила приводит соответственно к повышению и снижению фотоактивности образцов TiO2 (рис. 7). При УФ-облучении наибольшую эффективность показал однофазный образец TiO2-1 анатазной модификации, а в условиях воздействия дневного света – трехфазный образец TiO2-2 с соотношением анатаз : брукит : рутил = 67% : 13% : 20% ≈ 5,2 : 1 : 1,5 (табл. 4). При этом, согласно рис. 7, по сравнению с образцом TiO2-1 более высокая фотоактивность гетерофазных образцов при солнечном излучении может быть достигнута при содержании анатаза в смеси кристаллических фаз не менее 40÷50 %, т.е. при преобладании данной фазы в составе материала. Полученные экспериментальные данные согласуются с результатами исследования других авторов. В частности, в работах [35, 39, 40] показано, что по сравнению с однофазными титаноксидными фотокатализаторами сочетание в структуре двух или трех полиморфных модификаций TiO2 (анатаз/ рутил, анатаз/брукит, анатаз/брукит/рутил при преобладании анатаза) позволяет повысить фотоката-литическую активность материала за счет снижения РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ а О 20 40 60 80 100 120 Длительность воздействия УФ-излучения, мин Исследуемые образцы: б ОТЮ2-1 ДТЮ2-2 □ ТЮ2-3 ОТЮ2-4 Ж Фотолиз красителя

Рис. 5.

Описание кинетики процесса фоторазложения метиленового синего в растворе под воздействием УФ-излучения при отсутствии (черные пунктирные линии) и наличии фотокатализаторов на основе TiO2 (цветные сплошные линии) в координатах моделей псевдо-первого (а) и псевдо-второго (б) порядка

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ Длительность воздействия солнечного излучения, ч Исследуемые образцы: ОТЮ2-1 ДТ1О2-2 OTiO2-3 •TiO2-4 Ж Фотолиз красителя б

Рис. 6.

Описание кинетики процесса фоторазложения метиленового синего в растворе под воздействием солнечного излучения при отсутствии (черные пунктирные линии) и наличии фотокатализаторов на основе TiO2 (цветные сплошные линии) в координатах моделей псевдо-первого (а) и псевдо-второго (б) порядка

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ а Содержание фазы (Q) в образце, мае. % Исследуемые фазы: □ Анатаз О Рупы б

Рис. 7.

Влияние содержания анатаза и рутила в фазовом составе на фотокаталитическую активность диоксида титана в растворе метиленового синего в условиях воздействия ультрафиолетового (а) и солнечного (б) излучений

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ скорости рекомбинации фотоиндуцированных носителей заряда. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В работе получены следующие научные результаты:

1. Установлено влияние условий синтеза на параметры структуры прекурсоров TiO2, полученных гидролизом алкоксида титана в подкисленной водно-спиртовой среде.

2. Определены особенности фазового состава четырех образцов оксида титана(IV): двух промышленных и двух синтезированных путем прокаливания прекурсоров TiO2 при температуре 500 °С.

3. Раскрыта кинетика процесса фоторазложения метиленового синего в растворе под воздействием ультрафиолетового и солнечного излучений при отсутствии и наличии титаноксидных фотокатализаторов. Определены наиболее эффективные образцы TiO2 в заданных условиях экспонирования.

4. Выявлено влияние фазового состава на фотока-талитическую активность образцов диоксида титана в условиях воздействия искусственного ультрафиолетового и естественного дневного света.

5. Установлены взаимосвязи и закономерности в системе «условия синтеза – фазовый состав – фотоактивность TiO2», позволяющие оптимизировать рецептурно-технологические параметры получения эффективных титаноксидных фотокатализаторов для самоочищающихся бетонов.

Результаты экспериментального исследования показали возможность получения нанокристалли-ческого образца оксида титана(IV) со структурой анатаз/брукит при низкой температуре синтеза

(

Т

= 80 °C) и атмосферном давлении в результате протекания коллоидно-химических процессов в растворах. Выявлено, что снижение температуры синтеза, в т.ч. температуры старения геля, с 80 до 20 °C приводит к переходу TiO2 из нанокристаллического в рентгеноаморфное состояние.

Эффективность титаноксидных фотокатализаторов тесно связана с их фазовым составом. Установлено, что полиморфные модификации TiO2 оказывают разнонаправленное влияние на его функциональные характеристики: увеличение содержания анатаза и рутила приводит соответственно к повышению и снижению фотоактивности образцов диоксида титана. При УФ-облучении наибольшую эффективность показал однофазный образец с анатазной структурой, а в условиях воздействия дневного света – трехфазный образец с соотношением анатаз : брукит : рутил = 67% : 13% : 20% ≈ 5,2 : 1 : 1,5. Наличие в составе фотокатализатора нескольких полиморфов TiO2 с преобладанием анатазной формы (более 50 %) позволяет достичь синергетического эффекта повышения фотоактивности диоксида титана в условиях воздействия солнечного излучения благодаря формированию в многофазных композитах полупроводниковых гетероструктур (гетеропереходов) II типа, способствующих улучшению сепарации и снижению скорости рекомбинации фотогенериро-ванных электронно-дырочных пар. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности улучшения функциональных характеристик титаноксидных добавок для самоочищающихся бетонов за счет направленного регулирования их фазового состава, что может быть достигнуто посредством оптимизации параметров синтеза фото-каталитических модификаторов.