Направление создания новой генерации посевных машин

Автор: Лаврухин Павел Владимирович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 2 (42), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проблема развития высокоэффективных и экономичных технологий растениеводства возникла с распадом предыдущего уровня технологического уклада. В настоящее время одновременно реализуются несколько путей развития технологического уклада в растениеводстве - мелкосерийное производство на непрофильных заводах, покрытие дефицита в технике за счет импорта и увеличение эффективности за счет создания новых сортов, гибридов и ГМ-растений. Мелкосерийное производство не может быть достаточно обеспечено научным сопровождением, что исключает появление на рынке надежной и эффективной техники. Применение импортных машин имеет ряд крайне негативных сторон: высокая стоимость техники при низкой технологической эффективности, завышенный расход топлива энергетических средств, дорогое сервисное обслуживание, отсутствие технико-технологических, социальных и экономических условий применения. Движение по пути создания средств механизации мелкими сериями и покрытие потребностей за счет импортных машин может привести к развитию системного кризиса в растениеводстве, утрате страной технологической самостоятельности. Данные направления возникли в условиях пренебрежительного отношения к научному знанию в области механизации технологий растениеводства. Создание новых сортов и гибридов, а также применение генномодифицированных растений повышают биологический потенциал возделываемых растений, но не создают условий для его реализации. Этот путь может быть эффективным только в условиях развитой системы механизации полеводства. Азово-Черноморским инженерным институтом в г. Зернограде на основе теоретических изысканий и результатов эксперимента было установлено, что технико-технологическая часть пути развития возможна через разработку способов увеличения уровня реализации биологического потенциала возделываемых растений, начальный этап реализации которого лежит в плоскости создания посевных машин нового поколения.

Направление развития, эффективность, размер и форма площади питания, донорно-акцепторные отношения, биологический потенциал растения, посевные машины нового поколения

Короткий адрес: https://sciup.org/140234261

IDR: 140234261 | УДК: 631.171:631.12

Текст научной статьи Направление создания новой генерации посевных машин

Введение. Проблема достижения высокого уровня технологического уклада в растениеводческой отрасли – одна из центральных среди задач, стоящих перед сельским хозяйством РФ, и ключевыми словами в формулировках направлений развития следует считать: эффективность, экономичность, экологичность, развитие средств энергетики, развитие конструкций машин, взаимодействие с биологическими объектами. С развалом СССР, вследствие упразднения ряда государственных структур, технологический уровень растениеводства был отброшен на более низкий уровень, который, по мнению академика И.В. Курцева, можно охаракте- ризовать как «развалины и обломки предшествующего организационно-технологического уклада» [1, 2, 3]. Справедливо будет заметить, что и в предшествующем технологическом укладе тоже имелись весьма серьезные проблемы. Такой проблемой было отставание роста урожайности возделываемых культур от роста затрат на их производство.

В настоящее время одновременно реализуются несколько путей развития технологического уклада в растениеводстве.

Первое направление - производство средств механизации внутри страны. Ситуация с распадом централизованного сельхозмашиностроения, а с этим и утрата государством организационной и контролирующей функции состояния технологического развития, привели к повсеместной организации производства сельскохозяйственных машин различного уровня сложности в субъектах федерации, как правило, на непрофильных заводах, и необоснованному воспроизводству зарубежной техники. Это приводит к скоропалительному созданию мелкосерийного производства на неспециализированных предприятиях. Производимые на таких предприятиях без должного научного обоснования и научного сопровождения, а также закупаемые в ближнем зарубежье образцы техники зачастую оказываются морально устаревшими, не соответствующими требованиям современности [4]. Подавляющее большинство таких образцов техники не обеспечивают необходимых характеристик выполняемых операций для получения высоких и стабильных урожаев с высоким качеством конечного продукта и обеспечить прогресс технологического развития не могут.

Второе направление . Это покрытие дефицита технических средств за счет импорта. В данном направлении обращают на себя внимание несколько негативных сторон.

Во-первых. Импортные машины, в основном европейских стран, в 3–7 раз дороже отечественного производства, но производительность труда или урожайность в те же разы эти машины не увеличивают. В условиях отсутствия «дешевых» кредитов это является одним из факторов удорожания сельхозпродукции и роста цен на потребительском рынке.

Во-вторых. Северо-Кавказской МИС был проведен сравнительный анализ результатов испытаний отечественных и импортных тракторов, поступивших на рынок в 1990–2010 г. Пока- зано, что данные о величине удельного расхода топлива двигателями тракторов, представленные торгующими организациями в рекламных проспектах, не отражают фактическую величину этого показателя.

Фактический расход топлива таков, что приводит к существенному снижению экономической эффективности тракторов в производственной эксплуатации. Если машинно-технологическая модернизация будет проходить при поставке на рынок импортных тракторов без учета их топливной экономичности, то сельское хозяйство РФ вынуждено будет понести затраты на моторное топливо в размере 2 млн тонн ежегодно [9].

В-третьих. Высокие затраты на содержание машинно-тракторного парка за счет весьма дорогостоящих ремонтов и обслуживания импортной техники, которые в условиях взаимодействия с дилерскими сетями в разы дороже установившейся в стране системы обслуживания техники [14], истощают ресурсы хозяйств. Это приводит к сокращению числа и содержания выполняемых технологических операций по возделыванию культур, что можно характеризовать как вырождение технологий. Признаком развивающегося технологического вырождения может служить пример с качеством урожая 2016 года. Несмотря на богатые сборы зерна, большой процент урожая имеет низкий класс [13].

В-четвертых. Закупка и эксплуатация импортной техники еще имеет те последствия, что для успешного их применения необходимо воспроизвести технико-технологические, социальные и экономические условия тех стран, где создавалась и применяется эта техника. Воспроизведение этих условий в РФ невозможно. Это дает основания полагать, что при накоплении критической доли импортной техники или при жестких погодных условиях, которые не редкость в основных земледельческих зонах РФ, сельское хозяйство ожидает полномасштабный кризис, связанный с повышенными расходами на обслуживание технологий и резким снижением величины и качества урожая. Оплачивать издержки кризиса будет вынуждено государство.

Распространение импортной техники очень часто противоречит принципам и знаниям о механизации отрасли. Мнением специалистов зачастую пренебрегают. Но именно манкирование результатами научного знания не позволит создать требуемую эффективность технологического уклада.

Заметим, что размер полей в нашей стране, мощность двигателей тракторов, длина гона полей, ширина захвата сельскохозяйственных орудий, диапазоны рабочих скоростей, параметры и режимы работы тракторов и сельскохозяйственных машин величины не случайные и являются результатом оптимизации очень большого числа технических, экономических, технологических показателей. Оптимизация проводилась рядом научно-исследовательских учреждений во времена СССР, такими как ВНИПТИМЭСХ, ВИМ, ВИСХОМ, НИПТИМЭСХ НЗ и многими другими. Функции научного знания работали в режиме «по умолчанию», т.е. вырабатываемые научными организациями требования к разработке конструкций машин и тракторов в полной мере учитывали закономерности создания и эксплуатации технических средств и являлись частью научно-технической политики страны с жестким контролем эффективности сельскохозяйственной техники через систему машиноиспытательных станций. Именно это было организационной частью технологического уклада в растениеводстве и позволяло Советскому Союзу избегать непроизводительных трат материальных и денежных ресурсов, чтобы поддерживать стабильный высокий уровень технологий в условиях санкций со стороны Запада.

Таким образом, существующие паллиативные пути развития механизации отрасли не способны привести к быстрому достижению нового уровня технологического уклада в производстве продукции растениеводства и создать высокоэффективные технологии.

Третье направление. Решение проблемы увеличения эффективности растениеводства путем создания новых сортов и гибридов, а также генномодифицированных растений.

Считается, что применение ГМ-растений имеет свои плюсы: они устойчивы к болезням и погоде, быстрее созревают, дольше хранятся, самостоятельно вырабатывают инсектициды против вредителей [5, 6]. С другой стороны, специалистами выделяются три основных угрозы, которые несет применение ГМ-растений – это угроза организму человека, угроза окружающей среде, глобальные риски [7, 8]. Отмечаемая противоречивость использования ГМ-рас-тений ограничивает масштаб их применения.

Огромный вклад в общее дело развития агротехнологий вносится такой отраслью сельскохозяйственной науки, как создание новых сортов. Выведение новых сортов и получение гибридов не быстрый процесс, вследствие чего обеспечить требуемое повышение эффективности растениеводства быстрыми темпами не удается. На создание нового сорта требуется от 10 до 12 лет.

Генная модификация растений, создание новых сортов и гибридов повышают биологический потенциал возделываемых растений, но не создают условий для его реализации. Все достижения генетиков, селекционеров, биологов, агрономов, агрохимиков, почвоведов могут быть реализованы в широкой практике только с применением развитых комплексов машин, составляющих базу механизированных технологий.

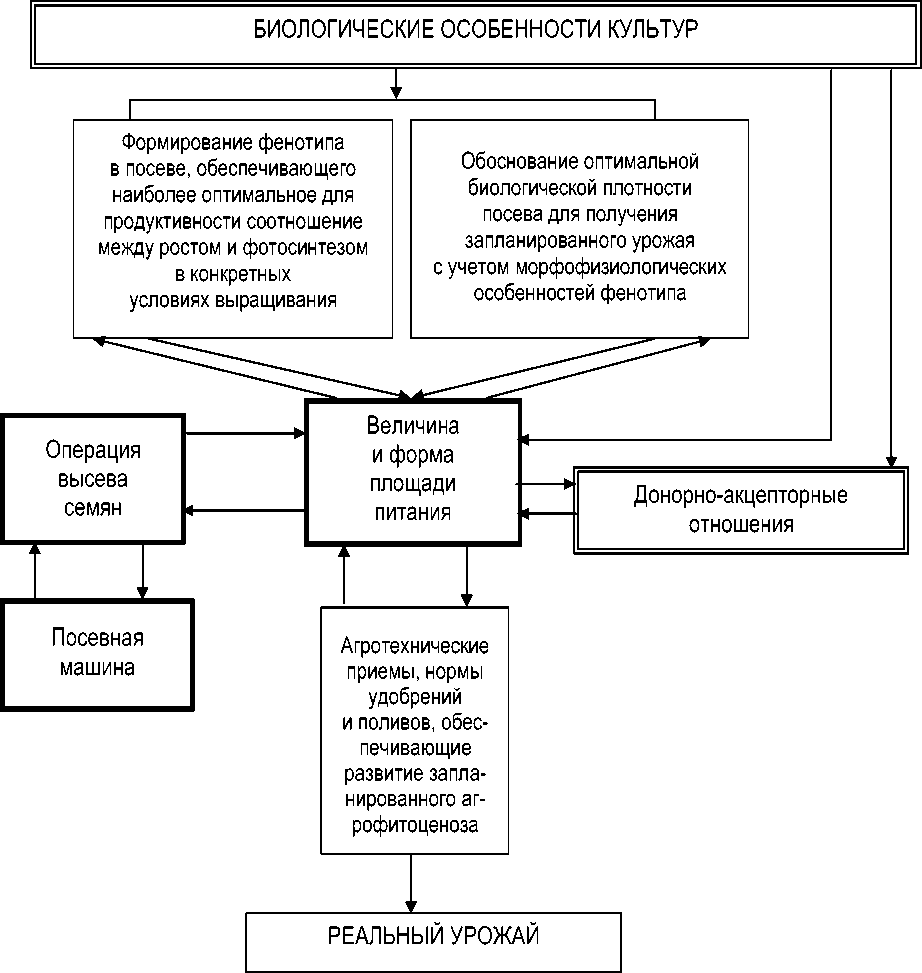

Условия, материалы и методы. Любые технологии сельскохозяйственного производства, в первую очередь, должны обеспечить оптимальные условия для формирования растениями урожая. Одна из основных ролей в формировании уровня и качества урожая принадлежит создаваемой с помощью посевной машины схеме размещения растений в пределах посевной площади, которая определяется величиной и формой площади питания каждого из культурных растений в посеве. Данный вывод имеет то значение, что позволяет показать в созданной А.А. Ничипоровичем комплексной теории фотосинтетической продуктивности место посевной машины в процессах формирования урожая (рисунок).

Как можно видеть из схемы, биологический потенциал растений реализуется через ряд механизмов адаптации к конкретным условиям существования. Важнейшими из них являются донорно-акцепторные отношения (ДАО) между органами растения. ДАО являются центральным звеном продукционного процесса, а их напряженность отражает направленность метаболических процессов на формирование хозяйственно-ценной части урожая, чутко реагируют на изменение внешних условий, в том числе и на изменение величины и формы площади питания [10, 11].

Рабочая гипотеза исследований формулировалась следующим образом. Параметры ДАО в растениях не только зависят, но и определяют размер и форму площади питания, что в свою очередь определяет содержание опера- ции высева семян – настройки на высев, конструктивные особенности посевных машин, режимы работы исполнительных органов.

Разработка представлений о величине и форме площади питания растений, задаваемых посевной машиной, позволила выработать ряд теоретических положений в описании взаимного расположения растений в пределах посевной площади и схем размещения растений. Были разработаны методы построения моделей иде- ального и фактического размещения растений сеялками, а также оценки и показатели качества размещения растений в пределах посевной площади [12].

Проведенный анализ математических моделей идеального размещения показал значительные расхождения с фактическим размещением растений и выявил возможности совершенствования операции посева для достижения наилучших жизненных условий растений.

Схема теории фотосинтетической продуктивности с организующими элементами площади питания и операции высева

В 2008–2011 годах Азово-Черноморским инженерным институтом в г. Зернограде совместно с Северо-Кавказской МИС проводились исследования, направленные на воссоздание условий возделывания растений подсолнечни- ка, позволяющих повысить уровень реализации их биологического потенциала.

Цель экспериментальных исследований – выявление механизма реакции растений на изменяющиеся жизненные условия. Достижение цели реализовывалось через решение ряда задач, связанных с определением разницы биометрических показателей и показателей ДАО растений в опыте и контрольных посевах. Отдельной задачей исследования была формулировка требований к конструкции посевной машины, способной воссоздать необходимую для эксперимента схему взаимного размещения растений.

Для создания соответствующих требованиям опыта условий использовалась лабораторная сеялка точного высева, с помощью которой удавалось изменять схему расстановки растений на засеваемой площади. Жизненное пространство каждого из растений воссоздавалось как прямоугольник (с приближением формы в вариантах опыта до конфигурации квадрата), соотношение сторон которого являлось усредненной характеристикой площади питания растений в опыте. Контролем служили посевы, выполняемые по требованиям зональных технологий, при этом нормы высева и нагрузка на посевную площадь в опытах и производственных посевах отличались незначительно. Местом проведения исследований были производственные поля близлежащих хозяйств. Исследования были проведены на сортах подсолнечника Азовский, Лакомка и Казачий.

Результаты и их обсуждение. В проведенных сериях опытов были получены данные о характере распределения ассимилятов между органами растения подсолнечника в системе донорно-акцепторных отношений, которые являются основным механизмом реакции на оптимизацию условий их роста в посеве и увеличения урожайности. Это отражается на морфологической структуре растений, продолжительности функционирования ассимиляционного аппарата и приводит к перераспределению потока продуктов фотосинтеза в пользу генеративных органов. Также отмечалось влияние фактора формы площади питания на содержание хлорофилла в листьях растений. Прибавка урожайности в опытах составила от 10 до 30% [15, 16]. Более подробно некоторые результаты исследований изложены в [17]. Таким образом, была показана важность создания оптимального размещения растений на площади поля и разработка требований к конструкции и работе посевных машин.

В заключение заметим, что в литературных источниках известно большое количество примеров увеличения или снижения урожайности культур при изменении жизненных условий растений. Однако эти отклонения урожайности фиксировались как факт без объяснения причин, их вызвавших, и не имели стройного теоретического обоснования. Например, известны факты увеличения урожайности при перекрестном посеве, известен «эффект крайнего ряда», изменение качества семян при «посеве с пропуском рядка» и пр. Однозначным утверждением в конструктивном развитии посевной техники должна быть направленность на создание условий максимальной реализации биологического потенциала возделываемых растений.

Выводы

-

1. Высокий уровень технологического уклада в сельском хозяйстве будет достигаться через целый ряд организационных решений. Это создание экономичных энергетических средств, оптимизация форм технического обслуживания тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, развитие генетики и селекции культурных растений, достижения химической промышленности, развитие отношений между субъектами хозяйствования.

-

2. В начале технико-технологического пути развития средств механизации полеводства стоит необходимость разработки способов увеличения уровня реализации биологического потенциала возделываемых растений, который должен быть реализован через создание посевных машин нового поколения. Последнее утверждение исходит из того, что по иерархическому положению операция посева даже важнее, чем обеспеченность посевов влагой, удобрениями и пр. Если отсутствуют условия реализации биологического потенциала, то бесполезны любые агроприемы.

-

3. Теоретические разработки и данные экспериментов позволяют утверждать, что повышение уровня реализации биологического потенциала растений при изменении схемы размещения растений – реальный путь разви-

- тия технологий растениеводства. Этот путь лежит в плоскости «биологизации» технологий растениеводства в направлении создания соответствующих жизненных условий. Путь может быть реализован через разработку требований к исследованиям и испытаниям посевных машин, составляющих новую генерацию.

Весьма важной организационной частью построения уклада является создание государством структур, осуществляющих функции контроля за применением и сохранением научного знания.

Список литературы Направление создания новой генерации посевных машин

- Глазьев, С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития/С.Ю. Глазьев -М.: ВлаДар, 1993. -С. 96-99.

- Яковец, Ю.В. История цивилизаций/Ю.В. Яковец. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. -С. 291.

- Курцев, И.В. Единство технико-технологических и организационно-экономических преобразований -необходимое условие успешной модернизации АПК/И.В. Курцев//Достижения науки и техники. -2012. -№ 10. -С. 3-6.

- Липкович, Э.И. Технологизация АПК: научно-методические и организационно-экономические основы/Э.И. Липкович//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. -2003. -№ 3. -С. 18-19.

- Белый, И.Ф. О топливной экономичности тракторов/И.Ф. Белый, А.П. Бобряшов, А.В. Калюжный//Информационный бюллетень. -2012. -№ 5. -С. 40-42.

- Никитченко, С.Л. Обоснование базы технического сервиса машин для сельскохозяйственного производства/С.Л. Никитченко, Е.В. Мохирев, С.В. Смыков//Международный научный журнал. -2015. -№ 5. -С. 79-83.

- России грозит нехватка пшеницы при рекордном урожае -Режим доступа: http://www.ng.ru/economics/2016-09-28/1_food.html.

- Чемерис, А.В. Новая старая ДНК/А.В. Чемерис. -Уфа: Гилям, 2005. -80 с.

- Маниатис, Т. Методы генетической инженерии/Т. Маниатис. -М.: Мир, 2001. -479 с.

- Егоров, Н.С. Биотехнология: проблемы и перспективы/Н.С. Егоров, А.В. Олескин. -М.: Высшая школа, 1999. -159 с.

- Энгдаль, Уильям Ф. Семена разрушения. Тайная подоплёка генетических манипуляций . -Режим доступа: http://yandex.ru.

- Лаврухин, П.В. О подходе к адаптивности посевных машин/П.В. Лаврухин, А.С. Казакова//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. -2005. -№ 6. -С. 25-30.

- Мокроносов, А.Т. Донорно-акцепторные отношения в онтогенезе растений, их взаимосвязи и корреляции/А.Т. Мокроносов//Физиология фотосинтеза. -М.: Наука, 1982. -С. 167.

- Лаврухин, П.В. Расширение понятия точности посева/П.В. Лаврухин//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. -2002. -№ 5. -С. 17-19.

- Казакова, А.С. Влияние формы площади питания на содержание хлорофилла в листьях растений подсолнечника трёх сортов/А.С. Казакова, А.Ю. Абеленцев, А.В. Гранкин, П.В. Лаврухин//Сборник статей Международной научно-практической конференции, посвященной 126-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова и 100-летию Саратовского ГАУ. -Саратов, 2013. -С. 111-113.

- Казакова, А.С. Накопление и распределение массы растениями подсолнечника в зависимости от формы площади питания/А.С. Казакова, А.В. Гранкин, П.В. Лаврухин//Сборник статей Международной научно-практической конференции, посвященной 126-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова и 100-летию Саратовского ГАУ. -Саратов, 2013. -С. 113-114.

- Казакова, А.С. Совершенствование операции посева как условие развития современных технологий растениеводства/А.С. Казакова, П.В. Лаврухин, П.А. Иванов//Вестник АПК Ставрополья. -2015. -№ 4. -С. 29-35.