Направления развития бухгалтерского учёта в цифровой экономике

Автор: Карпова Татьяна Петровна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Финансовый сектор экономики

Статья в выпуске: 3 (111), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено влияние цифровой экономики на трансформацию методологии национальной системы бухгалтерского учёта, в частности переход от исполнения контрольной функции к информационному содержанию финансовой и управленческой подсистем, базируясь на организации точек цифровой технологии. Рассмотрено изменение учебного процесса подготовки бухгалтеров и описаны способы оценки результатов усвоения студентами профильных дисциплин.

Бухгалтерский учёт, цифровая экономика, практические компетенции, этапы оценки, результаты усвоения

Короткий адрес: https://sciup.org/148320007

IDR: 148320007

Текст научной статьи Направления развития бухгалтерского учёта в цифровой экономике

Среди направлений развития мировой экономики выделяется переход к цифровым технологиям, где основным ресурсом выступает информация. Этот ресурс имеет огромную ценность и выступает в рамках организаций в виде нематериального актива. Накапливая конкретную информацию, мы получаем знания о накапливаемом объекте. Отсюда, идея цифровой экономики заключается не в представлении готового продукта (товара) или услуги потребителю, а инструментария создания с возможностью кастомизации (customization) путём частичного или полного изменения продукта на основании конкретного запроса, дополнительного укомплектования товара какими-то усовершенствованными или дополнительными частями. Итак, потребитель становится производителем, поскольку полноценно участвует в процессе создания потребляемого продукта.

При этом, в модели цифровой экономики потребителем предусматривается производить ровно столько, сколько ему нужно и, что важно, в то время – когда ему нужно. Следовательно, при производстве будет потребляться только необходимое количество ресурсов, затрачено минимальное время. В цифровой экономике невозможно производить больше, чем следует, и продвигать лишнее следующему в цепочке, повышая тем самым его затраты, а также невозможны лишние звенья цепочки создания продукта, которые производят сами себя.

Обратимся к толкованию понятия «цифровая экономика». Президент нашей страны – Путин В.В. даёт следующее определение: «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути это уклад

ГРНТИ 06.35.31

Татьяна Петровна Карпова – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры бухгалтерского учёта и анализа Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 26.03.2018.

жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества... формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний» [3]. При этом, следует заметить наличие правовых барьеров в деле внедрения передовых высокотехнологичных производств, создания инфраструктуры для цифровой экономики. В частности, имеют место проблемы обеспечения всеобщей экономически-цифровой грамотности населения страны, организации в достаточном количестве отечественных IT-компаний. В своей речи В.В. Путин по этому поводу сказал: «Считаю необходимым назначить ответственных за каждое из этих направлений (развития цифровой экономики и т.д.), обозначить конкретные целевые показатели и сроки решения этих задач» [5].

По определению Европейского сообщества, цифровая экономика – это есть результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области информации и коммуникации [6]. Интерпретируя определения, можно обозначить области трансформации под влиянием цифровой экономики (рис. 1).

Производство

СМИ

Финансовые услуги

Здравоохранение

Образование

Рис. 1. Области трансформации цифровой экономики (разработано автором)

В данном случае, должным образом на новое направление экономики должна реагировать методология бухгалтерского учёта. Особенно актуальна проблема переосмысления и разработки методологии учёта затрат и калькулирования процессов и продукции. Решение проблемы вызвано необходимостью анализировать прошлую деятельность и планировать будущую. Здесь можно привести слова бывшего министра нефти одной из арабских стран, который как-то сказал: «Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии».

Одной из важнейших частей системы бухгалтерского учёта выступает информационная составляющая двух подсистем – финансового и управленческого учёта. Отмечается переориентация с контрольной функции на информативную, базирующаяся на организации точек цифровой трансформации предприятия. Требуется разработка новых показателей, способов сбора и обработки не только финансовой информации, но и достаточности её интеграции с информацией о других сторонах бизнеса и внешней среды. Анализируя содержание литературных и научных источников, посвященных данной проблеме, можно утверждать, что развитие теории и совершенствование практики ведения бухгалтерского учета метафизически связано с расширением информационного потенциала существующего экономического пространства. При этом, IT-технологии вызывают существенные модификации как в методологии, так и в прикладном направлении науки о бухгалтерском учёте.

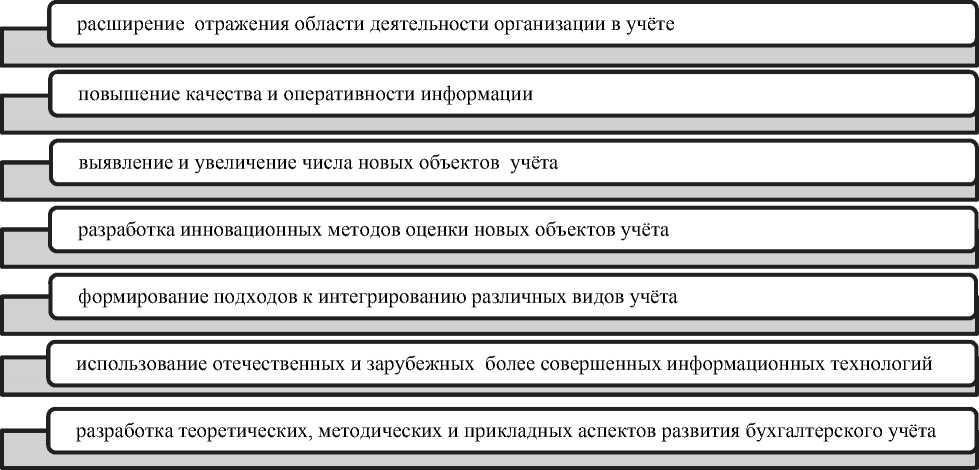

Многие исследователи полагают, что основными направлениями трансформации, в аспекте совершенствования теории бухгалтерского учета и отчетности в условиях цифровой экономики, являются приведенные на рис. 2. Особо можно выделить исследование возможностей оценки новых учетных объектов, в качестве которых выступают интеллектуальный человеческий капитал, клиентская база, инновационные продукты, результаты НИОКР и т.п. [11] Наблюдается включение в систему бухгалтерского учёта информации нефинансового характера (качество клиентской базы, состояние или реализация социальной ответственности, наличие рисков экономической безопасности, степень применения энергосберегающих технологий и т.п.). Происходят современные разработки новых ин- формационных технологий, таких как облачные технологии, открытые технологические платформы, электронные справочно-информационные системы, создание единого международного формата и содержания финансовой отчетности в электронном виде XBRL [10, 14]. Думается, это создаст возможность построения такой национальной системы бухгалтерского учета, где интегрируются показатели, характеризующие состояние внутренних бизнес-процессов организации и внешней среды, показатели интеграции различных видов учета.

Рис. 2 . Некоторые направления развития методологии бухгалтерского учёта (разработано автором)

Необходимо, чтобы теоретические результаты были использованы при разработке методик и конкретных рекомендаций, практическая реализация которых будет способствовать эффективному внедрению и развитию системы бухгалтерского учёта. Кроме того, ситуация полагает, что есть необходимость накопления опыта ведения учёта и раскрытия экономической информации в отчётности на основе кардинальных модификаций в сфере получения, обмена и обработки экономической информации. Программа «Цифровая экономика», по данным РБК, предусматривает появление в России к 2024 году минимум десяти предприятий в сфере высоких технологий, намечена реализация 30 исследовательских проектов, связанных с цифровой экономикой и имеющих прогнозируемый бюджет около 100 млн рублей.

Как следствие, по мнению Правительства России, конкурентоспособность и национальная безопасность зависит от перевода экономики «в цифру», что порождает необходимость создания благоприятных условий для решения ключевой задачи: разработки новых видов бухгалтерской отчетности и госстатистики, отражающие ход строительства новой экономики, организация новых курсов для бухгалтеров (только в социальной сфере работает 1,6 млн чел. бухгалтеров) по обучению новым формам отчетности, в том числе, необходимы онлайн-курсы и вебинары, полностью соответствующие новой концепции. По данным компании McKinsty, доля цифровой экономики в объеме ВВП России к 2025 году может вырасти с 3,9% в настоящее время до 8-10%. В абсолютном выражении этот рост составит с 3,2 трлн руб. в 2015 году до 9,6 трлн руб. в 2025 году.

Немаловажная роль здесь отводится высшим учебным заведениям России, где также необходимо трансформировать порядок формирования заявок на специалистов и их профессиональной подготовки. Предусмотрено выпускать по IT-технологиям приблизительно по 120 тыс. специалистов в год. Для решения этих задач необходима интеграция науки и образования в рассматриваемой сфере. Необходимо изменение модели образования, так как «знания, умения и навыки (ЗУН) являются актуальными и при компетентностном обучении. Без ЗУН компетенции не формируются, а без компетенций знания не проявляются» [7, 8]. При этом, следует рассматривать и учитывать влияние на развитие науки и образования – внешней среды, в частности – уровня информатизации общества. Современное со- стояние информатизации общества требует: технологизации образовательного и оценочного процессов; разработки и использования программно-инструментальных средств для автоматизированной обработки материалов оценивания учебных достижений и компетенций студентов; обеспечения статистической обработки результатов и представления их в форматах, доступных студентам, преподавателям и администрации вузов.

Обеспечение указанных требований предполагает множественность мероприятий, затрагивающих традиционные и инновационные методы оценки результатов обучения, в частности порядка и методики оценки предметных и надпредметных компетенций [9]. И здесь проблемными являются вопросы достижения независимости, системности, надежности и валидности рубежных и итоговых оценок со стороны преподавателя для совершенствования преподавания. В этом аспекте необходимо, чтобы были созданы реальные или квазиреальные условия для студентов при оценивании компетенций, а результаты оценивания были доступны, прозрачны, обоснованы и объективно интерпретированы.

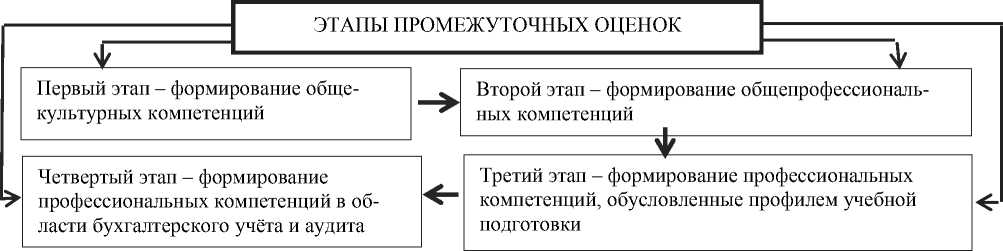

Другой важнейшей проблемой является несовершенство согласования процессов интеграции профессиональных и образовательных стандартов системы высшего образования [1, 2, 12, 13]. Сочетание требований профессиональных и профильных образовательных компетенций, которыми должны обладать выпускники вуза, можно представить в виде процесса их формирования в рамках промежуточных этапов, как это показано на рис. 3. Этапность указывает на связь между процессами компетентно-стного оценивания и обучением студентов [4]. Они предусматривают: разработку внутривузовских стандартов, показателей, измерителей, критериев, норм и шкал оценивания; составление и апробирование сквозных процедур и стандартизированных методов независимого оценивания результатов обучения, позволяющих организовать накопление валидных результатов в портфолио каждого студента на протяжении времени его обучения.

Рис. 3. Этапы формирования компетенций (разработано автором)

Следует отметить, что рабочая образовательная программа ВУЗа – это только основа освоения и оценивания результатов обучения и компетенций [6, 15]. Поэтому для решения обозначенных вопросов можно предложить в качестве первоочередных задач – подготовку, повышение квалификации и переподготовку разработчиков стандартов, экспертов с обязательной их сертификацией, совершенствование на основе теории педагогических измерений, публикация методической литературы по рассматриваемой проблеме, разработка соответствующих фондов оценочных средств. Приведение в систему предлагаемого перечня можно представить так, как это указано на рис. 4.

Независимая оценка качества образования (НОКО)

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО)

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)

Дистационные образовательные технологии (ДОТ)

Рис. 4. Элементы системы обеспечения образовательного процесса

Нужно иметь в виду, что ВУЗ дает базу, методическую основу, а развиваться далее – это задача самих обучаемых, поэтому важна организация научных школ. Создатели современных научных школ, открытых в университетах известными учёными-экономистами, исходят из того, что в их основу положены научная методология изучения исследуемой проблемы, методы и способы наблюдения, методики измерения, логическое обоснование результатов исследования, соответствующие научному направлению ВУЗа и наличию научного потенциала. При этом сегодняшние требования к образовательным стандартам должны соответствовать не только профессиональным стандартам, но и линии научного совершенствования процесса обучения.

Для примера рассмотрим требование новизны в магистерских диссертациях, которое реализуется, как автору думается, не так, как должно. К сожалению, зачастую в этих работах вместо «добавления» знаний идет их «убавление». Это происходит потому, что в магистратуру по направлению «Экономика» (в частности, на профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») имеют право поступать выпускники бакалавриата, специалитета любого профиля и направления. Как следствие, у студентов магистратуры возникают определенные сложности с освоением специальных дисциплин продвинутого и высшего уровня знаний, равно как и у преподавателей продвинутых курсов профильных дисциплин.

Во исполнение поручения Президента РФ от 27 ноября 2014 года № Пр-2748, п. 2а по итогам пленарного заседания Х съезда Общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров» 30 октября 2014 года, а также в целях развития системы независимой оценки качества образования в образовательных организациях высшего образования РФ, Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки разработал «Методические рекомендации по организации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» [4]. В свою очередь Агентством стратегических инициатив разработана Дорожная карта по созданию национальной системы компетенций и квалификаций национальной системы компетенций и квалификаций (рис. 5), где предписано сотрудничество бизнеса с образованием.

|

Общие цели дорожной карты |

Обеспечение соответствия текущей динамики в сфере человеческого капитала перспективным потребностям экономики. Организация высокопроизводительных рабочих мест и обучение высококвалифицированных специалистов. Создание системы источников обучения высококвалифицированных кадров для высокопроизводительных рабочих мест |

|||||

|

Источники специалистов |

Профессиональное образование: обеспечить сотрудничество систем образования и работодателей; обеспечить функционирование системы общественного контроля за качеством образования |

Дополнительное обучение: стимулирование инвестиций в повышение квалификации и обучение персонала; использование новых технологий для развития дистанционного обучения |

Миграция: мотивация привлечения в Россию квалифицированных специалистов из-за рубежа; стимулирование внутренней миграции для рынка труда |

|||

|

Поддерживающие инструменты |

Планирование и мотивация. Прогнозирование специальностей, наиболее необходимых для развития экономики. Обеспечение соответствия содержания профессиональных стандартов реальным запросам работодателей. Стимулирование спроса на услуги добровольной сертификации компетенций. Стимулирование интереса граждан к приоритетным и дефицитным специальностям. Стандартизация: анализ ситуаций, необходимых для исполнения поручения Президента РФ о создании профессиональных стандартов. Создание независимой системы сертификации компетенций и квалификации |

Рис. 5. Краткое содержание дорожной карты

Можно с достаточной степени достоверности утверждать, что управление коммуникативными процессами во взаимоотношениях образовательных учреждений с работодателями при внедрении профессиональных стандартов требует осмысления, формулировки и конкретизации и, конечно же, обмена межвузовским опытом. Дальнейшее развитие основополагающих положений порядка оценки качества образования прослеживается в Проектах стандартов 3++. На соответствие образовательных стандартов и профессиональных компетенций, а также на соответствие профессиональных компетенций реальным требованиям бизнеса (работодателей) влияет процесс становления и развития национальной системы квалификаций в России, сегодняшнее состояние нормативно-правового обеспечения и порядок осуществления независимой оценки квалификаций работников.

Список литературы Направления развития бухгалтерского учёта в цифровой экономике

- Федеральный закон от 2 мая 2015 года №122-ФЗ «О внесение изменений в Трудовой Кодекс РФ и ст. 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в РФ».

- ФГОС 3++ и обновление образовательных программ. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов.

- Перечень поручений по итогам пленарного заседания Х съезда Российского союза ректоров, 30 октября 2014 г. Пр. 2748, п. 21 от 27 ноября 2014 г.

- Методические рекомендации по организации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по основным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Министерство образования и науки РФ. Департамент государственной политики в сфере высшего образования, № 05-18965 от 05.10.2017.

- Материалы Президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Проект Программы «Цифровая экономика». 6 июля 2017 года.