Напряженное состояние пород в верхних слоях земной коры по данным натурных измерений в рудниках вблизи скважины СГ-3

Автор: Ловчиков А.В., Удалов А.Е., Белявский Ю.Г.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.10, 2007 года.

Бесплатный доступ

Вопрос о напряженном состоянии пород в верхних слоях земной коры вблизи скважины СГ-3 остается одним из слабо изученных. Наиболее достоверные данные о закономерностях распределения напряжений в массивах получают посредством прямых измерений в горных выработках, либо скважинах, по специальным методикам. В процессе бурения скважины СГ-3 такие измерения были невозможны. Геофизические измерения, проведенные в скважине, результаты модельных исследований дают только косвенные данные о напряжениях в окружающем массиве. Вследствие этого существующие представления недостоверны либо неточны. Между тем, в непосредственной близости от СГ-3, на расстоянии 5-15 км, располагаются рудники ГМК "Печенганикель", глубина которых достигает 0.7-1.0 км от поверхности (р. "Северный", р. "Котсельваара" и др.). В выработках рудников выполнен ряд измерений напряженного состояния пород, позволивших внести уточнения по рассматриваемому вопросу. Ниже излагаются наиболее существенные из результатов этих определений.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293841

IDR: 14293841

Текст научной статьи Напряженное состояние пород в верхних слоях земной коры по данным натурных измерений в рудниках вблизи скважины СГ-3

Для определения абсолютных напряжений в массиве пород (in situ) чаще всего используются методы разгрузки, гидроразрыва скважин, ультразвуковые измерения в скважинах и шпурах. На печенгских рудниках применялись методы разгрузки, ультразвуковые и сейсмотомографический. Измерения проводились в разное время, с интервалами в десятки лет. Шахтные измерения напряжений в породах весьма трудоемки, их общее количество ограничивается несколькими десятками, однако по надежности и представительности эти результаты на порядок выше, чем данные, полученные посредством моделирования, либо теоретических построений. В данной работе рассматриваются наиболее информативные результаты исследований, как проведенных десятки лет назад, так и выполненных в настоящее время.

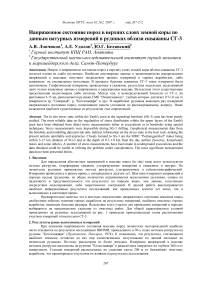

Предварительно заметим, что в шахтных определениях напряженного состояния массивов пород необходимо избегать влияния горных выработок на результаты измерений, особенно очистных горных выработок, имеющих большие размеры. Вследствие этого участки для проведения измерений в породах выбираются на максимальном удалении от очистных работ. Для общей характеристики условий проведенных на рудниках исследований на рис. 1 приведена принципиальная схема расположения участков измерений относительно СГ-3.

рудника р. Котсельваара

»™w

Рис. 1. Схема расположения участков измерений в рудниках вблизи скважины СГ-3 (1 – рудные залежи; 2 – участки измерений напряженного состояния массива)

Согласно методическим разработкам ( Кузнецов и др ., 1987), при определении напряженного состояния массива пород из забоя выработки бурятся три взаимно перпендикулярные скважины, в которых, за пределами влияния самой выработки, проводят измерения напряжений. В качестве подходной выработки использовали камеру сечением 3×3 м и длиной 20 м, пройденную из разведочного квершлага. Измерения напряжений выполнены сотрудниками ВНИМИ И.И. Протопоповым и В.К. Пискаревым и описаны в литературе ( Протопопов, Пискарев , 1974; Протопопов и др ., 1985). В табл. 1 приведены результаты измерения вертикальных напряжений в массиве пород, проведенного в двух горизонтальных взаимно перпендикулярных скважинах.

Вмещающие породы – габбро, филлиты, диабазы – имеют плотность в среднем 3.1 т/м3, при этом гравитационные напряжения от веса пород на участке измерений составляют 17.4 МПа. Вертикальные напряжения в массиве пород, определяемые в горизонтальных измерительных скважинах разного направления, пройденных из одной точки, при гравитационном поле напряжений должны быть одинаковыми и равными, рассчитанным по весу пород для соответствующей глубины.

Подсчитаем полученные средние значения напряжений за пределами зоны влияния измерительной выработки, которая в рассматриваемом случае составляет 3 м. Средняя величина напряжений в массиве пород по скв. 2 равна 21.0 МПа, по скв. 3 – 17.2 МПа (табл. 1). С учетом точности измерений методом разгрузки (15-20 %) вертикальные напряжения соответствуют гравитационным, рассчитанным по весу пород.

К сожалению, численных данных о горизонтальных напряжениях в массиве пород по результатам измерений в вертикальных скважинах не сохранилось. Сообщалось лишь ( Протопопов, Пискарев , 1974), что по величине горизонтальные напряжения составляют 0.7 от вертикальных, а вертикальные напряжения, в свою очередь, превышают расчетные от веса столба пород в 1.4 раза. Судя по приведенным данным (табл. 1), вертикальные напряжения в массиве пород соответствуют весу пород в пределах точности измерений методом разгрузки. Но надежной информации о горизонтальных напряжениях в массиве пород при использовании метода разгрузки нет.

Таблица 1. Результаты измерения вертикальных напряжений в массиве пород, проведенного в двух взаимно перпендикулярных горизонтальных скважинах

|

Скважина 2 |

Скважина 3 |

||

|

Расстояние от устья, м |

Напряжение σ z , МПа |

Расстояние от устья, м |

Напряжение σ z , МПа |

|

1.2 |

51* |

1.1 |

46* |

|

2.2 |

40* |

2.2 |

32* |

|

3.0 |

28 |

3.1 |

30 |

|

3.8 |

32 |

3.8 |

20 |

|

6.0 |

21 |

4.4 |

18 |

|

7.2 |

16 |

5.8 |

13 |

|

8.2 |

9 |

7.1 |

10 |

Примечание: ∗ выделенные значения напряжений в расчет не принимались, так как искажены влиянием самой выработки, из которой проводились измерения.

-

3 . Методика и результаты ультразвуковых измерений в массиве

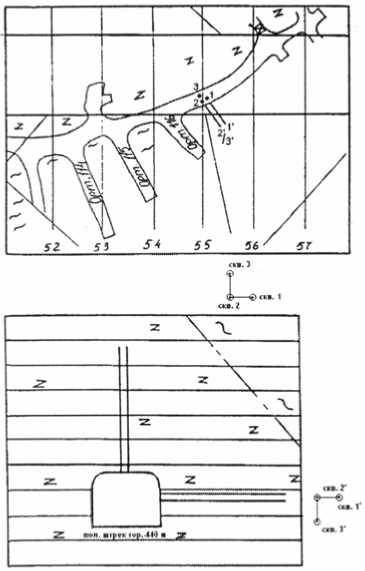

Ультразвуковые определения напряженного состояния массива выполнялись на гор. –440 м в полевом штреке рудника "Северный" на глубине 660 м от поверхности. Полевой штрек гор. –440 м пройден параллельно линии простирания крутопадающего рудного тела, на удалении ~20-30 м от него. Ближайшие очистные выработки находились на расстоянии ~70-100 м от пункта измерений, таким образом, эксперимент проводился за пределами зоны их влияния. Вмещающие породы – диабазы – характеризуются следующими свойствами: модуль упругости Е = 8∙104 МПа, плотность γ = 2.9 т/м3; коэффициент Пуассона μ = 0.35, скорость продольных волн в образцах Vp ср = 6590 м/с. Измерения проводились по той же схеме, как и при использовании метода разгрузки: в кровлю и стенку штрека, т.е. во взаимно перпендикулярных направлениях, бурились пучки из 3-х измерительных скважин, длиной по 10 м каждая, в которых измерения осуществлялись с шагом 1 м по схеме прозвучивания и профилирования. Скважины в каждом пучке располагались по вершинам прямоугольного треугольника (рис. 2) на расстоянии 0.5-0.8 м друг от друга, параллельно друг другу. Результаты измерений скоростей прохождения продольных волн V p между скважинами на расстояние 10 м вверх и вбок от измерительной выработки с интервалом 1 м, а также по данным профилирования (каротажа) по стенке скважин, приведены на рис. 3.

Рис. 2. Схема расположения скважин для ультразвуковых измерений напряженного состояния массива

Для определения характеристик напряженного состояния массива по скоростям прохождения упругих волн необходимо проанализировать эти скорости по главным направлениям, в качестве которых выбраны: вертикальное, горизонтальное параллельно оси штрека и горизонтальное перпендикулярно оси штрека. Расположение измерительных скважин (рис. 2) позволяет такие направления выделить. Как видно из данных рис. 3, как в горизонтальных, так и в вертикальных скважинах на расстоянии до 2.0-2.5 м от контура выработки наблюдаются зоны повышенных и пониженных значений скоростей продольных волн, вызванных искажением поля напряжений за счет самой выработки. Для исключения этого влияния значения скоростей волн в интервале 0.0-2.5 м от контура выработки в дальнейших расчетах не учитывали. Измеренные значения скоростей продольных волн V p по главным направлениям в интервале 2.5-10.0 м от контура выработки представлены в табл. 2.

Из этих данных видно, что значение скоростей в вертикальном направлении на 10-20 % превышает аналогичные значения в горизонтальном. В то же время скорости продольных волн в двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлениях практически идентичны. Таким образом, можно сделать вывод, что в массиве пород максимальными являются вертикальные напряжения; горизонтальные напряжения в разных направлениях равны между собой и по величине меньше вертикальных. По результатам измерений V p в горизонтальных скважинах рассчитаны значения нормальных и тангенциальных напряжений в массиве и их направление (табл. 3).

Рис. 3. Распределение скоростей продольных волн по длине вертикальных и горизонтальных скважин:

а – вертикальные скважины: 1 – по данным ультразвукового каротажа скв. 2; 2-4 – по данным прозвучивания: 2 – между скв. 2-3; 3 – между скв. 1-3; 4 – между скв. 1-2;

б – горизонтальные скважины: 1-3 – по данным прозвучивания: 1 – между скв. 2'-3'; 2 – между скв. 1'-3'; 3 – между скв. 1'-2';

-

4 – по данным ультразвукового каротажа скв. 2'.

Таблица 2. Значения скоростей продольных волн в массиве пород рудника "Северный" по главным направлениям

|

Направление напряжений |

Способ измерения Vp |

Vp , км/с |

V p cp , км/с |

|

Вертикальное |

Каротаж по скв. 2 Прозв. скв. 2'-3' |

6.05-6.15 6.10-6.20 |

6.15 |

|

Горизонт. || оси штрека |

Прозв. скв. 2-1 Прозв. скв. 2'-1' |

5.45-5.50 5.75-5.85 |

5.65 |

|

Горизонт. ┴ оси штрека |

Прозв. скв. 2-3 Каротаж по скв. 2' |

5.75-5.80 5.45-5.50 |

5.60 |

Таблица 3. Напряжения в массиве пород по результатам ультразвуковых измерений в горизонтальных скважинах

|

Расстояние от контура выработки, м |

Скорость распространения продольных волн V p по скважине, м/с |

Направление напряжений φ max, град. |

Нормальные и тангенциальные напряжения, МПа |

||||

|

Vp 1-3 |

Vp 1-2 |

Vp 2-3 |

σ Y |

σ Z |

τ ZY |

||

|

0.0 |

6155 |

5733 |

6105 |

67* |

17.5* |

21.6* |

6.6* |

|

0.5 |

6233 |

6082 |

6331 |

83* |

25.3* |

28.7* |

1.6* |

|

1.0 |

6200 |

5911 |

6442 |

86* |

22.4* |

29.5* |

2.0* |

|

1.5 |

6000 |

5815 |

6190 |

90* |

19.0* |

24.0* |

0* |

|

2.0 |

6032 |

5798 |

6120 |

77* |

18.2* |

22.2* |

3.5* |

|

2.5 |

5995 |

5826 |

6135 |

86* |

18.6* |

22.6* |

1.1* |

|

3.0 |

6007 |

5809 |

6153 |

85 |

18.7 |

23.0 |

1.5 |

|

4.0 |

5980 |

5817 |

6136 |

88 |

18.4 |

23.6 |

0.6 |

|

5.0 |

6005 |

5809 |

6119 |

82 |

18.4 |

22.3 |

2.2 |

|

6.0 |

5975 |

5774 |

6102 |

83 |

17.3 |

21.6 |

2.1 |

|

7.0 |

5982 |

5809 |

6136 |

87 |

18.5 |

22.6 |

0.9 |

|

8.0 |

5990 |

5820 |

6118 |

87 |

18.6 |

22.6 |

0.8 |

|

9.0 |

5955 |

5808 |

6100 |

83 |

18.3 |

22.0 |

1.7 |

|

10.0 |

5962 |

5796 |

— |

— |

— |

— |

— |

Примечание: ∗ выделенные значения напряжений в расчет не принимались, так как искажены влиянием самой выработки, из которой проводились измерения.

Вертикальные напряжения в массиве пород за пределами влияния выработок составляют σ Zср = 22.5 МПа, горизонтальные, по направлению простирания рудного тела, – σ Yср = 18.4 МПа (табл. 3), на 20 % ниже, чем вертикальные. Вертикальные напряжения имеют отклонения от вертикали до 10° (табл. 3). Гравитационные вертикальные напряжения в точке измерений при плотности покрывающей толщи пород γ = 3.1 т/м3, глубине до поверхности H = 660 м составят σ Z = γH = 20.5 МПа. Таким образом, вертикальные напряжения соответствуют, в пределах точности ультразвуковых определений, гравитационным, рассчитанным по весу покрывающей толщи пород.

Принципиальным результатом проведенных измерений, как методом разгрузки, так и ультразвуковым, является то обстоятельство, что в обоих случаях вертикальные напряжения в массиве пород выше горизонтальных. Это обстоятельство свидетельствует об отсутствии либо о незначительном влиянии горизонтальных тектонических напряжений в массиве пород на малых глубинах на их напряженное состояние, поскольку в тектонически напряженных массивах Кольского полуострова горизонтальные напряжения обычно превышают вертикальные в несколько раз ( Козырев и др. , 1996). О незначительных величинах горизонтальных тектонических напряжений в массиве печенгских месторождений на глубинах до 700 м от поверхности свидетельствуют и некоторые другие факты. В частности, скорости ультразвуковых волн в образцах пород выше или равны скоростям в массиве, тогда как в тектонически напряженных массивах наблюдается обратное соотношение. Другим ярким признаком действия тектонических напряжений в массиве является резкое различие величин максимальных напряжений по разным направлениям в горизонтальной плоскости ( Козырев и др ., 1996). По результатам проведенных измерений на печенгских рудниках этого не наблюдается. При использовании как метода разгрузки, так и ультразвукового, напряжения в двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлениях в массиве пород близки по величине. Кроме того, концентрация напряжений в стенке выработки выше, чем в кровле (см. рис. 2), что тоже является свидетельством превалирования вертикальных напряжений в массиве пород над горизонтальными. Целый ряд приведенных фактов свидетельствует в пользу гравитационного поля напряжений в массиве пород в пределах глубин (до 700 м от поверхности), вскрытых подготовительными выработками рудников.

-

4. Результаты сейсмотомографических определений

-

5. Обсуждение результатов

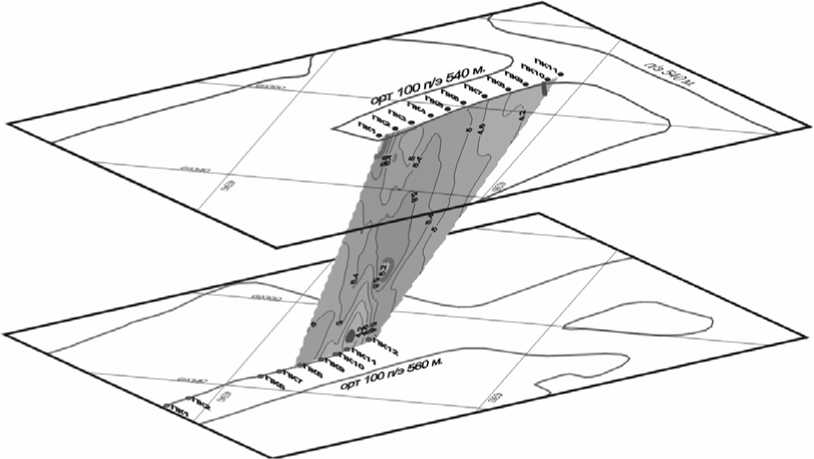

Последний эксперимент по изучению напряженного состояния массива на больших базах был проведен на гор. –540 - –560 м рудника "Северный" (глубина 780 м от поверхности) методом сейсмической томографии. Для регистрации сейсмических сигналов использовалась японская переносная 24-канальная сейсмостанция "McSeis 160". Измерительный полигон был расположен в лежачем боку крутопадающей рудной залежи (угол падения 60-65°) в двух пройденных друг над другом, на расстоянии 20 м по вертикали, подходных к рудному телу выработках (ортах). Точки измерений располагались в почве ортов с интервалом 1-2 м по всей их длине, составлявшей около 20 м. В каждой точке измерений одного орта ударом возбуждались упругие колебания, которые регистрировались сейсмоприемниками на точках другого орта. Цель эксперимента – оценить состояние массива пород между ортами. Следует заметить, что исследуемый участок массива находился в непосредственной близости от очистных выработок, вследствие чего на флангах мог испытывать их частичное влияние. Поэтому по получаемым результатам на данном участке можно было судить о напряженном состоянии массива пород только косвенным образом. Измерения в массиве пород и обработка их результатов выполнены сотрудником ГоИ КНЦ РАН канд. техн. наук С.А. Паничкиным.

На рис. 4 представлена скоростная модель исследуемого участка массива пород в изолиниях распределения скоростей продольных волн ( V p ). Вкратце состояние массива пород в вертикальной плоскости между двумя параллельными ортами на двух горизонтах (расстояние между горизонтами 20 м) можно охарактеризовать как неоднородное, значительно различающееся по скоростям V p в разных точках как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Наибольшая однородность состояния массива и наибольшие значения скоростей V p наблюдаются в средней (по высоте) части участка между ортами. Вблизи ортов как внизу, так и вверху, значения скоростей V p понижены, что свидетельствует о меньшем уровне напряжений. В то же время в горизонтальном направлении по длине ортов отмечается чередование зон концентрации и снижения напряжений, обусловленное возникновением трещин и ослаблением массива пород в результате буровзрывных работ при проходке выработок. Картина распределения скоростей Vp в массиве (рис. 4) свидетельствует о преимущественном влиянии вертикальных напряжений на напряженное состояние массива. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что скорости V p в массиве ниже, чем в образцах * , и соответствуют значениям скоростей V p при ультразвуковых определениях напряжений (табл. 3). Меньшие скорости V p на многих участках прозвучиваемого массива пород указывают на его ослабление вследствие проведения очистных и подготовительных выработок. Распределение скоростей V p в вертикальной плоскости показывает, что над и под пустотами выработок (ортов) в массиве пород существуют зоны пониженных напряжений. На

Рис. 4. Скоростная модель (скорости V p ) массива пород между ортами 100 гор. –540- –560 м рудника "Северный" по результатам сейсмотомографических определений

некотором удалении, в средней части прозвучиваемого пространства, напряжения восстанавливаются до тех значений, которые характерны для массива пород. Если бы в массиве существовали значительные горизонтальные тектонические напряжения, в кровле и почве ортов должны были быть зоны не пониженных, а повышенных напряжений. Отсутствие таких зон, неоднородность распределения скоростей упругих волн, свидетельствует о незначительном влиянии горизонтальных напряжений на напряженное состояние массива пород.

Таким образом, шахтные измерения на двух горизонтах рудника "Северный" показали, что напряженное состояние массива определяется вертикальными, т.е. гравитационными напряжениями, обусловленными силами веса толщ покрывающих пород. Заметного влияния значительных горизонтальных тектонических напряжений, характерных для других массивов Кольского полуострова, в массиве рудника не ощущается.

О напряженном состоянии пород в рудниках достаточно представительную информацию дают визуальные наблюдения за проявлениями горного давления. Методика таких наблюдений подробно изложена в соответствующих руководствах ( Козырев и др ., 1996). Основной формой проявления горного давления в руднике "Северный" являются обрушения пород из кровли подготовительных и капитальных выработок и мест сопряжений кровли со стенкой, обращенных к рудному телу, на высоту до 3-5 м, в том числе закрепленных штанговой крепью с торкретом и сеткой. Чаще всего такие обрушения происходят в местах пересечения выработок тектоническими нарушениями, в зонах ослабления массива пород. Вблизи зон тектонических нарушений иногда наблюдается шелушение, стреляние пород, свидетельствующее о повышенном уровне напряжений в массиве вблизи этих зон. Характерно, что такие нарушения устойчивости выработок происходят не повсеместно, а преимущественно на восточном фланге рудника. Установлено, что устойчивость закрепленных выработок в массиве в основном обеспечивается. Она нарушается обычно при приближении очистных работ, а также за счет сейсмического воздействия взрывных работ по отбойке руды в очистных блоках. Указанные формы нарушения устойчивости выработок свидетельствуют больше в пользу гравитационной природы напряженного состояния массива на рудниках ГМК "Печенганикель", чем гравитационно-тектонической.

-

6. Выводы

Несколько видов независимых измерений и наблюдений в рудниках вблизи СГ-3 на глубинах до 500-700 м от поверхности дают согласованную информацию о том, что напряженное состояние массива пород вокруг выработок рудников определяют вертикальные, т.е. гравитационные напряжения. О величинах горизонтальных напряжений судить пока затруднительно, ввиду недостаточного количества экспериментальных данных.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 02-05-64758).