Народные художественные промыслы в пространстве России

Автор: Ганьшина Галина Васильевна, Чаус Надежда Васильевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Российский сувенир

Статья в выпуске: 1 т.8, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются народные художественные промыслы как важный элемент культуры и быта народов. Раскрывается взаимообусловленность природно-климатических, географических, экономических и социальных особенностей развития народных художественных промыслов в пространстве России. Представлены карты промыслов, расположенных на территории ряда федеральных округов.

Россия, народные художественные промыслы, географические факторы, культура народов

Короткий адрес: https://sciup.org/140206304

IDR: 140206304

Текст научной статьи Народные художественные промыслы в пространстве России

Вопросы культуры отдельных территорий являются в настоящее время предметом исследований (как в России, так и за рубежом) во многих областях знаний, в том числе в таких междисциплинарных науках, как культурология, регионоведение. Только детальный анализ культурных явлений территории в динамике с учетом конкретных исторических ситуаций помогает понять особенности разных региональных культурных процессов.

Уникальность и значимость культуры каждого конкретного региона, своеобразие его региональных культурных традиций складывается из географических, экономических и социальных особенностей территории. Многообразный социальноисторический опыт живущих на данной территории людей, представителей разных социальных групп, национальностей, вероисповеданий отражается в региональной культуре.

Народные художественные промыслы являются важным элементом культуры и быта народов. Их развитие непосредственно связано с географическими особенностями района. Народное творчество, зародившись в среде скотоводов, охотников, земледельцев, подлинно отображает особенности окружающей природы. В произведениях народного творчества воссоздаются все формы взаимодействия природы и человека. Каждый народ, используя в своем творчестве природный материал, с помощью художественно-технических приемов получал самобытные произведения народного искусства из глины, камня и бересты, лозы, дерева, рога и кости. Все эти промыслы развиты в разных районах нашей страны, и каждый из них имеет свой центр, который наиболее известен по относительно большим размерам производства, выделяется значительным числом участвующих в нем мастеров и их учеников. Изначально народные мастера создавали вещи для своей семьи и ограниченного круга людей. Такими изделиями, в основном, были предметы утвари, орудия труда, игрушки и др. Наряду с бытовыми, создавались и изделия, для производства которых организовывались ремесленные центры, возникающие близ природных источников сырья [3. С. 8].

Федеральный закон РФ № 7 «О народных художественных промыслах» так трактует понятие места традиционного бытования народного художественного промысла: «…это территория, в пределах которой исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными традициями народный художественный промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы» [5].

За годы работы (2010–2012 гг.) научно-образовательный центр по изучению народных художественных промыслов РГУТиС, возглавляемый профессором Д.А.Киселевой, разработал рабочий вариант общей классификации НХП по их актуальному состоянию в федеральных округах РФ.

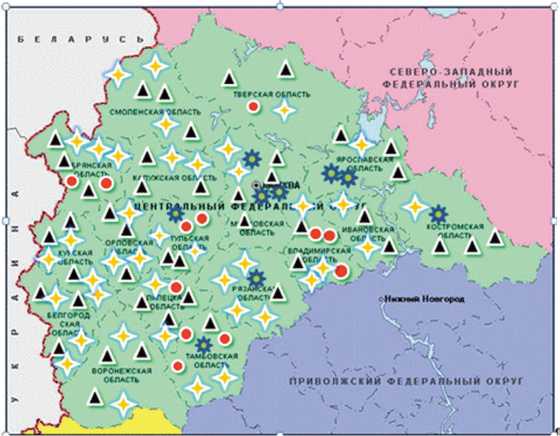

Визуальными индикаторами актуального состояния НХП в процессе картографирования выделены следующие: погибающие — (красный); требующие поддержки — (желтый); процветающие — (зеленый); функционирующие без выраженной динамики в своем развитии — (черный) [1. С. 42–50].

К примеру, в Центральном федеральном округе из всего многообразия народных художественных промыслов к процветающим можно отнести федеральные промыслы гжель, дулевский фарфор, ростовскую финифть, к требующим поддержки региональные промыслы хотьковский резьбы по кости и хлудневскую глиняную игрушку, к функционирующим без динамики в своем развитии отнесены федеральные промыслы Павлово-Посадское платочное производство и Жостовская роспись, а к погибающим относится федеральный промысел мстерская лаковая миниатюра [6].

Представление о многочисленности и распространенности промыслов на территории некоторых федеральных округов, обусловленности развития народных худо-

Народные художественные промыслы Центрального федерального округа жественных промыслов в регионах России от природно-климатических условий дают карты, составленные научными сотрудниками научно-образовательного центра по изучению народных художественных промыслов РГУТиС.

Так, природные условия Центрального федерального округа характеризуются умеренно-континентальным климатом с достаточным количеством осадков, мягкой и снежной зимой тёплым летом, что благоприятно для хозяйственной деятельности населения. Равнинный рельеф благоприятен для земледелия и строительства. Глиняное производство наиболее типично и популярно для районов с глинистой почвой, поэтому Московская, Ярославская, Рязанская области славятся гончарным производством. Мелкие изделия из глины — игрушку, мелкую скульптуру — делают в 5 областях — Тульской, Калужской, Костромской, Ярославской и Липецкой. В деревне ХлудневоДуминичиского района Калужской области с древности занимаются производством игрушки. Недалеко от Липецка расположено живописное село Троицкое. Когда-то оно было частью одного большого села, расположенного на трех холмах, и называлось Романово. В этих местах были богатые залежи черной, красной и желтой глин. Местные крестьяне изготавливали из нее домашнюю утварь на продажу. А еще мастерили игрушку-свистульку, названную «романовской». Резьба по дереву была распространена почти повсеместно, но наиболее известны умельцы Московской и Ярославской областей [2. С. 80].

Жители равнинной территории Среднего Урала все природное богатство умело использовали для своих бытовых нужд: из шкур оленя, птицы или рыбы, могли сделать замшу. Выработать нити из сухожилий, крапивы или овечьей шерсти. Из нитей обыкновенной крапивы могли выткать полотно, а из шерстяных — связать пояс или носки. Они заготавливали и обрабатывали бересту, шили из нее покрытие для жилища и утварь, обрабатывали траву для стелек в обувь и плели из нее циновки. Умели при помощи специальных составов смягчать шкуры, красить, склеивать различные материалы. Из меха, ровдуги, бересты, ткани, бисера, пуговиц, металла выполняли удивительные узоры. У каждого народа округа сложились свои художественные традиции, согласующиеся с этническими, психическими и ментальными особенностям определённого этноса, огромное влияние на уклад и историю бытования тех или иных ремёсел оказали природно-климатические условия. Это отражение мы видим в самобытной одежде, утвари, в обычаях и предметах ритуалов.

На Урале и в Сибири достаточно распространен камнерезный промысел, в котором используются камни: малахит, яшма, гипсовый, аметист, змеевик, обсидиан, родонит, селенит. На основе сырьевой базы округа здесь успешно развились гранильный и литейный промыслы. Еще в 1668 г. около Мурзинской слободы были открыты богатейшие месторождения самоцветов. Минерал малахит стал визитной карточкой Урала. Разработка его месторождений на Урале началась в середине ХVII в., а в начале XIX в. были найдены крупные малахитовые массы (в 1836 г. нашли камень массой в 480 т) и из малахита стали делать художественные изделия достаточно большого размера. Самая большая чаша в мире из уральского малахита и таганайского авантюрина хранится в Зимнем дворце. На сегодняшний день запасы малахита практически исчерпаны.

Удивительно самобытны изделия из меха, кости и дерева, украшенные традиционным народным орнаментом, вызывают очень большой интерес не только у культурологов и искусствоведов. И сейчас можно встретить небольшие национальные поселения сезонного характера, напомина-

Народные художественные промыслы Уральского федерального округа

ющие нам о давних устоях народов Югры. Встречаются здесь и местные жители в национальных одеждах. Они сохранили образ жизни, национальные традиции и уклад предков-охотников и рыболовов [4. С 149].

В Уральском федеральном округе к процветающим можно отнести лишь один федеральный промысел — Златоустовская гравюра на металле, к требующим поддержки, к примеру, Ханты-Мансийский региональный Косторезный промысел и федеральный Косторезный Тюменский промысел, к функционирующим без динамики в своем развитии отнесены региональный Урало-сибирская Свердловская роспись и Сысертский фарфор, а к погибающим относятся местные промыслы Челябинской области Кусинское художественное литье и Кусинский камнерезный промысел [7].

Большая часть Сибирского федерального округа из-за суровых и неблагоприят- ных природных и климатических условий мало пригодна для проживания и хозяйственной деятельности человека, хотя и обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом. Здесь сосредоточены большие запасы свинца и платины, угля и молибдена, никеля, меди, серебра, золота. Огромна в округе площадь лесного фонда — 371 899 тыс. га, причем площади хвойных пород соответствует — 190 268 тыс. га, 80% от общего количества в стране.

В настоящее время на территории округа живут представители более 100 этносов. Особенность этнической географии указывает на то, что, несмотря на многочисленность народностей, их число невелико, селятся они в отдельных поселках на огромной территории и говорят на разных диалектах. Традиционными занятиями хантов, манси, эвенков, якутов, ненцев и других народов Сибири также являлись охота и рыболовство. Сибирские народы

Народные художественные промыслы Сибирского федерального округа достаточно долгое время находились на стадии каменного века. Основными материалами для изготовления орудий труда, оружия и домашней утвари долгое время оставались камень, кость и дерево. Декоративно-прикладное искусство коренных сибирских народов неразрывно связано с традиционными хозяйственными занятиями и ранними религиозными верованиями. Орнаментация одежды, вышивка, тиснение по коже, резьба по кости в своей основе содержат сюжеты на темы охоты, украшены магически-заклинатель-ными узорами, защищающими владельца вещи, привлекающие удачу в охоте и рыболовстве.

В народном искусстве бурят большое место занимает художественная обработка металла, дерева, камня и кости. Основными мотивами в прикладном искусстве были спираль, квадраты, ромбы, зигзагообразные линии, зубцы, космические тела. Ши- роко было развито культовое традиционное шаманское искусство [4. С. 144].

В Сибирском федеральном округе процветающих промыслов фактически нет, к требующим поддержки относятся местные промыслы по изготовлению этнической одежды, традиционных музыкальных инструментов и региональный промысел Ко-лывановское камнерезное производство Алтайского края, к функционирующим без динамики в своем развитии отнесены региональное керамическое производство «Турина гора» Алтайского края и региональный Усть-Хмелевский художественный промысел Новосибирской области, к погибающим относится региональный Хайтин-ский фарфоро-фаянсовый промысел Иркутской области [7].

На Дальнем Востоке — т ерритории занимают горы, нагорья и плоскогорья. Равнины составляют лишь межгорные впадины, да побережья морей и долины рек.

Территория Якутии раскинулась на четырёх географических зонах: таёжных лесов, тундры, лесотундры и арктической пустыни. Одним из самых приоритетных регионов по богатству флоры и фауны считается Чукотка, контактирующая с юго-востока с Беринговым морем, продуктивность экосистемы которого считается самой высокой в мире.

Территория Дальневосточного федерального округа содержит более 80% общероссийских запасов и почти 100% добычи алмазов. Наиболее известные алмазные месторождения находятся на территории Республики Саха (кимберлитовые трубки «Мир», «Айхал», «Удача»). Округ также славиться большими запасами золота (около 40% российских запасов золота), что составляет 55% от общероссийской добычи. Камчатский край богат месторождениями цветных металлов. Уже разведано более 50 месторождений золота. В Камчатском крае исключительно разнообразны по составу леса: хвойные, широколиственные, мелколиственные деревья и кустарники, некоторые являются эндемичными. Леса занимают площадь 12,3 млн га, а общие запасы древесины составляют 1,75 млрд м3.

Исходя из имеющейся природно-сырьевой базы, в округе исконно были развиты такие промыслы, как резьба по кости и рогу, изготовление изделия из меха, род-вуги и рыбьей кожи, а также изготовление утвари и хозяйственных орудий из дерева и бересты, знали керамику, имела место вышивка оленьим волосом, бисером, орнаментированная ручная вышивка. [4. С. 141].

В Дальневосточном федеральном округе, процветающих промыслов нет, а к требующим поддержки относятся региональный косторезный промысел Республики Саха (Якутия) и местные по изготовлению деревянных скульптур, ковроткачество, изготовление этнической одежды, национальной игрушки, плетение из природных материалов. К функционирующим без динамики в своем развитии отнесены региональные промыслы по художественной обработке меха и кожи Камчатское и Артемовское ковровое производство (Приморский край), к погибающим относятся региональные промыслы Камчатки и При-

РССПГУМИМАС*ХЛ(*1УТМЯ)

ДАПЬНЮОС ТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

. (.ИЬИрСХИЙ 'федеральный

Охотское

KZ VlATCWH

Народные художественные промыслы Дальневосточного федерального округа

морского края — объемная и рельефная резьба по камню, вышивка бисером, вышивка волосом [7].

Народные художественные промыслы являются неотъемлемой частью отечественной культуры. Россия — одна из немногих стран, сумевших достаточно полно сохранить исторические традиции и стилевые особенности развития народных художественных промыслов.

Россия обладает огромным сырьевым потенциалом для развития различных видов народных художественных промыслов. Проблема возрождения, сохранения и развития народных художественных промыслов как приоритета инновационного развития регионов РФ в интересах формирования здоровой духовно-нравственной среды, преодоления социального неравенства населения, стимулирования внутреннего и въездного туризма по-прежнему остается одной из самых актуальных и многоаспектных проблем.

Большой вклад в это благородное дело вносит Ассоциация «Народные художественные промыслы России», которая объединяет около 250 предприятий промыслов из 65 регионов Российской Федерации и более 20 лет представляет их интересы в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Небольшой дружный коллектив Ассоциации — это высокопро- фессиональные специалисты-единомышленники, влюбленные в свою работу люди, которые проводят выставки и ярмарки, форумы и фестивали, семинары, круглые столы и мастер-классы. Благодаря их усилиям, всегда с большим успехом проходит выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ», собирающая до несколько тысяч участников – мастеров из разных областей страны.

Юбилейная XV выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2013» традиционно прошла с 18 по 22 декабря 2013 г. в павильоне №7 в Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» (г. Москва), который на несколько дней превратился в большую «ремесленную слободу». Здесь всегда много народа, десятки тысяч москвичей и гостей столицы стремятся приехать на эту уникальную выставку, чтобы не только насладиться красотой, но и приобрести самобытные промысловые и авторские изделия.

На выставочной площади свои изделия представили 1450 организаций промыслов, художников и индивидуально работающих мастеров из 65 регионов России. На выставке можно было увидеть и приобрести изделия более 15 направлений народных промыслов — это художественная роспись и резьба по дереву, камню, кости, лаковая

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка — 2013». Фото Ганьшиной Г.В.

миниатюра, украшенное оружие, кружево-плетение, ковроткачество, вышивка, керамика и многое другое.

Выставка «Ладья» — это удивительный мир, радующий глаз плодами вдохновения талантливых и умелых мастеров, неповторимыми и уникальными работами, гдек приветствуется талант, царят креативные идеи, встречаются и общаются люди, влюбленные в народное искусство!

Изделия народных промыслов аккумулируют и выражают символический капитал народа, целостную и эстетически оформленную картину мироздания, творческое преображение окружающей среды, систему нравственных ориентиров и неформальных социально-культурных предпочтений. Эти ценности составляют фундамент модернизации и инновации России [8. C. 189].

Список литературы Народные художественные промыслы в пространстве России

- Аманжолова Д.А. «Реестры», «классы» и «точки роста»: социально-гуманитарный взгляд на проблемы классификации народных художественных промыслов России//Современные проблемы сервиса и туризма. 2012. № 4. С. 42-50.

- Ганьшина Г.В. Особенности развития и сохранения народных художественных промыслов Центрального федерального округа//Современные проблемы сервиса и туризма. 2011. № 3. С. 78-84.

- Добрых рук мастерство. Сост. И. Богуславская. Л.: Искусство, 1976. -209 с.

- Народные художественные промыслы России: история, география и культура. Монография. Ред. Д.А. Аманжолова. М.: ФГБОУ ВПО «РГУТиС, 2012. 292 с.

- Федеральный закон РФ № 7 «О народных художественных промыслах» от 6 января 1999 г. (с изменениями и дополнениями).Ст. 3//http://base.garant.ru/179957/(дата обращения: 27.11.2011)

- Составила Г.В.Ганьшина.

- Составила Н.В. Чаус.

- Чаус Н.В. Актуальность сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов как фактора возрождения культурного наследия Москвы и Подмосковья//Славянское культурное пространство. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры. Москва, 4-5 июня 2012 г.: Доклады/Научный редактор B. А. Степаненко. М.: Про100 Медиа, 2012. C. 189.96 № 1/2014 Современные проблемы сервиса и туризма