Население герпетобионтных пауков ксерофитных сообществ памятника природы «Лунежские горы» (весенний аспект)

Автор: Есюнин Сергей Леонидович

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

Описана структура весеннего аспекта населения пауков остепненного луга и зарастающего гипсового карьера памятника природы «Лунежские Горы» (Добрянский р-н Пермского края).

Население пауков, ксерофитные местообитания, весенний аспект

Короткий адрес: https://sciup.org/147204542

IDR: 147204542 | УДК: 595.44

Текст научной статьи Население герпетобионтных пауков ксерофитных сообществ памятника природы «Лунежские горы» (весенний аспект)

Лунежские горы, простирающиеся по левому берегу Камского водохранилища от г. Добрянки до пос. Полазна, хорошо известны как ботанический памятник природы. Здесь обнаружено уникальное сосредоточение арктоальпийских и лесостепных видов растений.

Особенности фауны пауков Лунежских гор освещены нами ранее (Есюнин, Фарзалиева, 2002; Есюнин, 2006).

В работах, посвященных изучению закономерностей географического варьирования структуры населения пауков степных и степеподобных биоценозов Урала, дана обобщенная оценка разнообразия герпетобионтного населения остепненных лугов Лунежских Гор (Esyunin, 2008; Есюнин, 2009).

Задача данной публикации – дать детальную характеристику весеннего аспекта структуры населения герпетобионтных пауков изученных биоценозов.

Методика

Материал по структуре населения герпетоби-онтных пауков получен традиционным для этой группы животных методом почвенных ловушек (ловушек Барбера). В качестве емкости использовались пластиковые стаканчики. Фиксатор – 10%-ный раствор формалина.

В мае – начале июня 2007 г. были обследованы два сообщества, располагающиеся на южной оконечности Лунежских гор около пос. Полазны (Добрянский р-н, Пермский край). Остепненный луг расположен на склоне южной экспозиции. Растительность летом характеризуется почти 100%-ным проективным покрытием; местами имеются выходы известняков. Заброшенный гипсовый карьер имеет крутые склоны, обращен на юг, на дне карьера –

свалка бытового мусора. Растительность сильно разрежена. Почвенный покров отсутствует. Начало исследований (1 мая) пришлось на период массового цветения ветреницы; завершилось 17 июня – с формированием травостоя на лугу и массовым цветением клубники и сурепки.

В качестве доминантных рассматривались виды, имеющие значение балла обилия по Песенко (1982) не ниже 3.

При оценке разнообразия мы отдаем предпочтение графическим методам представления данных, исходя из нашего опыта и учитывая мнение ряда авторов (Одум, 1986; Бигон, Харпер, Таунсенд, 1989; Мэгарран, 1992) о том, что данный способ позволяет наиболее полно представить информацию о разнообразии сообществ. Ранговое распределение, понимаемое как “распределение видов по обилию, где виды ранжированы по мере убывания их обилия” (Песенко, 1982, с. 64), кажется наиболее приемлемым. Кроме моделей распределения использовался ряд индексов альфа-разнообразия, расчет которых производился с помощью программы BIODIV (Baev, Penev, 1993).

Результаты

Видовой состав. Группировка герпетобионт-ных пауков гипсового карьера в целом по видовому составу является сильно обедненным вариантом населения остепненного луга (таблица): количество обнаруженных видов на лугу в 2 раза и более, чем в карьере (40 и 18 видов соответственно). Однако в карьере встречаются виды, характерные для сухих местообитаний с разреженным травостоем – Micaria silesiaca , Phlegra fasciata и Asa-gena phalerata , не обнаруженные на остепненном лугу. Кроме того, по-видимому из окружающего карьер сосняка, сюда проникает неморальный лесной паук-волк Tricca lutetiana . В составе пауков

луга весной встречаются не только луговые, но и tromerus clarus и Diplostyla concolor ), гигрофиль-отдельные особи лесных видов (например, Cen- ные формы ( Praestigia kulczynskii ) и т. д.

Видовой состав, попадаемость (экз./100 лов. сут.), доминанты и показатели разнообразия населения герпетобионтных пауков двух биоценозов природного памятника «Лунежские горы»

|

Вид |

Биоценоз |

||||

|

Луг остепненный |

Карьер |

||||

|

16.V* 1 |

27.V 1 |

17.VI |

16.V 1 |

27.V |

|

|

Dictynidae |

|||||

|

Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861) \ |

- 1 |

- 1 |

0.3 |

- 1 |

- |

|

Gnaphosidae |

|||||

|

Drassodes ssp juvenile |

- |

0.6 |

- |

- |

- |

|

Drassyllus praeficus (L.Koch, 1866) |

- |

- |

1.2 |

- |

- |

|

Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833) |

1.3 |

6.1 |

1.2 |

- |

- |

|

Drassyllus ssp juvenile |

0.7 |

0.3 |

- |

3.8 |

|

|

Haplodrassus pseudosignifer Marusik et al., 1996 |

0.7 |

3.6 |

1.9 |

- |

0.8 |

|

Micaria pulicaria (Sundevall, 1832) |

- |

1.2 |

0.6 |

- |

- |

|

Micaria silesiaca L.Koch, 1875 |

- |

- |

- |

- |

0.8 |

|

Zelotes latreillei (Simon, 1878) |

- |

1.8 |

- |

- |

- |

|

Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839) |

- |

- |

- |

0.8 |

3.8 |

|

Linyphiidae |

|||||

|

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) |

- |

2.4 |

0.6 |

- |

- |

|

Agyneta rurestris (C.L.Koch, 1836) |

- |

2.4 |

0.6 |

- |

- |

|

Agyneta saaristoi Tanasevitch, 2000 |

- |

- |

0.6 |

- |

- |

|

Centromerus clarus (L.Koch, 1879) |

- |

0.6 |

- |

- |

0.8 |

|

Ceratinella brevis (Wider, 1834) |

1.3 |

0.6 |

- |

0.8 |

- |

|

Diplostyla concolor (Wider, 1834) |

- |

1.8 |

- |

- |

- |

|

Metopobactrus prominulus (O.P.-Cambr., 1872) |

- |

0.6 |

0.3 |

- |

0.8 |

|

Micrargus subaequalis (Westring, 1851) |

- |

- |

0.3 |

- |

- |

|

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) |

- |

0.6 |

1.0 |

- |

- |

|

Praestigia kulczynskii Eskov, 1979 |

0.7 |

- |

- |

- |

- |

|

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) |

- |

1.2 |

- |

- |

- |

|

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) |

- |

0.6 |

- |

- |

- |

|

Walckenaeria picetorum (Palmgren, 1976) |

- |

- |

0.3 |

- |

- |

|

Lycosidae |

|||||

|

Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) |

0.7 |

28.5( 4 )** |

1.6 |

3.3( 3 ) |

32.6( 5 ) |

|

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) |

4.0( 3 ) |

91.5( 5 ) |

12.3( 4 ) |

- |

3.0 |

|

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) |

1.4 |

23.0( 3 ) |

6.8( 3 ) |

- |

2.3 |

|

Alopecosa ssp juvenile |

- |

0.6 |

- |

- |

- |

|

Pardosa agrestis (Westring, 1861) |

- |

- |

0.3 |

- |

- |

|

Pardosa amentata (Clerck, 1757) |

- |

- |

0.3 |

- |

- |

|

Pardosa fulvipes (Collett, 1875) |

- |

0.6 |

9.3 |

- |

- |

|

Pardosa paludicola (Clerck, 1757) |

- |

3.0 |

- |

- |

- |

|

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) |

- |

1.2 |

12.0( 4 ) |

- |

- |

|

Pardosa riparia (C.L.Koch, 1833) |

- |

- |

0.3 |

- |

- |

|

Pardosa ssp juvenile |

1.3 |

26.1 |

2.9 |

||

|

Tricca lutetiana (Simon, 1876) |

- |

- |

- |

- |

4.6 |

|

Trochosa ruricola (DeGeer, 1778) |

2.0 |

12.1( 3 ) |

2.3 |

2.5 |

2.3 |

|

Trochosa terricola Thorell, 1856 |

- |

1.8 |

1.0 |

- |

4.6 |

|

Trochosa ssp juvenile |

- |

1.2 |

- |

- |

- |

|

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) |

- |

- |

0.3 |

0.8 |

6.1( 3 ) |

|

Philodromidae |

|||||

|

Thanatus formicinus (Clerck, 1757) |

1.4 1 |

4.8 1 |

- 1 |

0.8 |

2.3 |

Окончание таблицы

|

Вид |

Биоценоз |

|

|

Луг остепненный |

Карьер |

|

|

16.V*“2 27.V 17.VI |

16.V 27.V |

|

Salticidae

|

Evarcha arcuata (Clerck, 1757) |

- |

0.6 |

- |

- |

- |

|

Phlegra fasciata (Hahn, 1826) |

- |

- |

- |

- |

0.8 |

|

Sibianor tantulus (Simon, 1868) |

- |

0.6 |

- |

- |

- |

|

Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) |

- |

1.2 |

- |

- |

- |

Tetragnathidae

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 I 12.0( 4 ) □ 17.6( 3 ) 2 5.1( 3 ) - I 0.8

Theridiidae

Asagena phalerata (Panzer, 1801) I - I - I - I - I 0.8

Thomisidae

|

Xysticus bifasciatus C.L.Koch, 1837 |

- |

12.7( 3 ) |

8.1( 3 ) |

- |

- |

|

Xysticus cristatus (Clerck, 1757) |

2.0 |

24.2( 3 ) |

10.4( 3 ) |

- |

- |

|

Xysticus kochi Thorell, 1872 |

0.7 |

5.5 |

0.6 |

0.8 |

- |

|

Xysticus ulmi (Hahn, 1832) |

- |

0.6 |

- |

4.1( 3 ) |

10.6( 3 ) |

|

Xysticus ssp juvenile |

- |

- |

0.3 |

- |

- |

|

Попадаемость общая |

30.2 |

281.6 |

83.5 |

14.0 |

81.6 |

|

Кол-во видов |

12 |

31 |

27 |

8 |

18 |

|

Индекс Шеннона-Винера (H'; разнообразие) |

2.12 |

2.42 |

2.66 |

1.84 |

2.18 |

|

Реципрокный индекс Симпсона (N1; разнообразие) |

8.29 |

11.20 |

14.20 |

6.27 |

8.81 |

|

Индекс Молинари (G; выравненность) |

0.17 |

0.17 |

0.37 |

0.48 |

0.14 |

|

Индекс Бергера-Паркера (d; доминирование) |

0.40 |

0.33 |

0.15 |

0.29 |

0.40 |

Попадаемость. Максимальная попадаемость в обоих типах сообществ наблюдалась во второй половине мая, что отчасти обусловлено высокими температурами воздуха в этот период. На лугу максимальная попадаемость была почти в 3,5 раза выше, чем в карьере (таблица).

Доминантный комплекс. В течение мая в обоих типах сообществ формировалась доминантная структура (таблица). На остепненном лугу в начале мая наиболее обильна P. degeeri . Характерная для поздней весны многовидовая доминантная структура сформировалась к концу мая. Ее основные черты, характерные для луговых сообществ южной тайги в целом: большое количество активных луговых видов (7 видов), резкое преобладание в доминантном комплексе пауков-волков (сем. Ly-cosidae). Специфику изученного остепненного луга составляет A. cuneata , являющаяся очень обильным видом. В начале июня структура доминантного комплекса на лугу имеет переходный характер: еще обильны весенние виды, но в составе доми-нантов появляется P. palustris , которая будет очень обильным видом в середине лета.

В более прогреваемом солнцем и закрытом от холодных весенних ветров карьере, аналогичные процессы происходят раньше. В первой половине мая мы наблюдали поздневесенний доминантный комплекс, который слагают два вида: A. accentuata и X. ulmi. Причем последний вид входит в герпе- тобионтный комплекс сезонно. В норме это хорто-бионтный вид, но в период размножения при разреженном травостое самцы активно перемещаются по поверхности субстрата, формируя в специфических условиях карьера существенную часть герпе-тобионтного населения. Во второй половине мая начинает формироваться структура доминирования летнего типа – X. nemoralis летом является доминантным видом в различных ксерофитных местообитаниях южной тайги.

Таким образом, при наличии общих тенденций в динамике, доминантные комплексы пауков изученных биоценозов резко различны по качественным и количественным показателям.

Разнообразие. Количество видов в группировках пауков обоих местообитаний увеличивается в течение весны (таблица). Незначительное сокращение количества видов на остепненном лугу в июне связано с исчезновением из населения особей нелуговых расселявшихся видов, которые отмечались во второй половине мая.

Однако таксономическое разнообразие населения пауков карьера в 1.5 раза ниже, чем на остеп-ненном лугу.

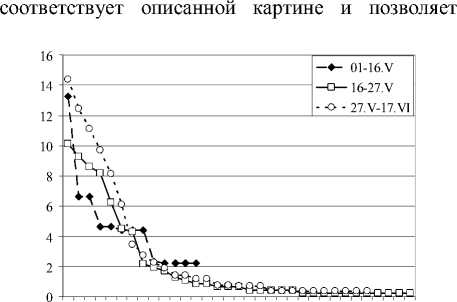

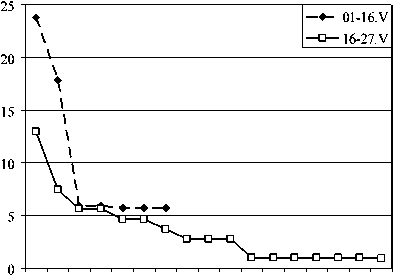

Согласно ранговому распределению видов группировки пауков начала мая характеризуются низким разнообразием, т.к. кривые, описывающие ранговое распределение видов, соответствуют модели геометрического ряда (рис. 1, 2). Во второй половине мая доли доминирующих видов выравниваются, а количество таксонов возрастает. Кривые соответствуют модели лог-нормального распределения, а сообщества характеризуются как высоко разнообразные. Следует особо подчеркнуть, что это утверждение относится и к населению пауков карьера.

Динамика изменения индексов разнообразия

Рис. 1. Ранговое распределение (% от общей попа-даемости) видов пауков-герпетобионтов остеп-ненного луга, весенний аспект

Рис. 2. Ранговое распределение (% от общей попа-даемости) видов пауков-герпетобионтов гипсового карьера, весенний аспект уточнить некоторые нюансы. Несмотря на то, что разнообразие обоих сообществ описывается как высокое, оно несколько больше на остепненном лугу (таблица). Это не связано с такими показателями, как выравненность численностей видов и доминирование отдельных таксонов, которые различаются незначительно, а отражает разницу в количестве таксонов.

В дополнение к ранее описанным закономерностям структуры населения герпетобионтных пауков ксерофитных местообитаний южной тайги (Esyunin, 2008; Есюнин, 2009), следует добавить следующие моменты:

-

1. Поздневесеннее население герпетобионтных пауков ксерофитных местообитаний содержит нетипичные для данных биотопов или ярусов таксоны, увеличивающие общее разнообразие.

-

2. Структура населения ксерофитных местообитаний антропогенного происхождения на ранних стадиях сукцессии имеет более «ксерофит-ный» облик, чем естественных экстразональных сообществ.

-

3. Группировки пауков, имеющие стабильную весеннюю структуру населения, эфемерны, что создает методические трудности их выявления.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (08-04-00926, 09-04-01365, 11-04-01716).

Список литературы Население герпетобионтных пауков ксерофитных сообществ памятника природы «Лунежские горы» (весенний аспект)

- Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. М.: Мир, 1989. Т. 2. 478 с.

- Есюнин С.Л. Фауна пауков (Aranei) ксерофитных местообитаний//Антропогенная динамика природной среды. Пермь, 2006. Т. 2. С. 31-35.

- Есюнин С.Л. Географическое варьирование населения пауков (Arachnida: Aranei) степных и степоидных биоценозов Урала, Россия//Виды и сообщества в экстремальных условиях. Москва; София, 2009. С. 393-408.

- Есюнин С.Л., Фарзалиева Г.Ш. Лунежские Горы -уникальный резерват беспозвоночных//География и регион. Пермь, 2002. С. 80-83.

- Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М.: Мир, 1992. 184 с.

- Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 2. 376 с.

- Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука, 1982. 288 с.

- Baev P.V., Penev L.D. BIODIV -program for calculation biological diversity parameters, similarity, niche overlap, and cluster analysis. Version 4.1. Sofia: PENSOFT, 1993. 43 p.

- Esyunin S.L. Geographical variation in spider assemblages (Arachnida: Aranei) of steppe and steppelike habitats of the Urals, Russia//Species and communities in extreme environmants. Sofia; Moscow: Pensoft Publ., 2008. P. 143-158.