Население и уровень жизни дальневосточных окраин: вектор миграционных потоков камчатки

Автор: Мотрич Е.Л., Найден С.Н., Грицко М.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Опыт регионов

Статья в выпуске: 8 (186), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются динамика численности и уровня жизни населения Камчатского края. Анализируются абсолютные и относительные параметры миграции населения Камчатского края, направления и структура межтерриториальных миграционных потоков. Сформированы предложения по перспективному развитию миграционной ситуации в Камчатском крае с учетом внутренних и внешних источников.

Численность населения, миграция населения, результативность миграции, рынок труда, иностранные мигранты, доходы населения, уровень жизни населения, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/143181997

IDR: 143181997

Текст научной статьи Население и уровень жизни дальневосточных окраин: вектор миграционных потоков камчатки

Камчатский край – субъект Российской Федерации, который был образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. Он расположен на крайнем северо-востоке России – на полуострове Камчатка, Карагинском и Командорских островах. Территория края составляет 464,3 тыс. кв. км или 2,8% от территории всей страны. С севера на юг край простирается почти на 1600 км. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Москвы 11 876 км (9 часовых поясов). Находясь в значительном удалении от столиц, а значит административных и властных структур государства, дальневосточные территории имели для России свою безусловную значимость и ценность. Радикальные общественно-политические изменения в России и мире, активные и нарастающие процессы глобализации, климатические изменения, новая техника и технологии коммуникаций, многие иные факторы сформировали новые условия, в которых развивается регион.

Главной компонентой состояния и развития любой территории является его население, обеспечивающее в своем регионе соответствующий уровень качества человеческого капитала, способного к реализации определенных социальноэкономических стратегий. Для Дальнего Востока, испытавшего на себе максимальный отток населения, данный ресурс является наиболее ценным [1]. Если в России за 1991-2011 гг. население уменьшилось на 3,7%, то Дальний Восток потерял 22,2% своих жителей, в том числе Республика Саха (Якутия) – потеряла каждого седьмого, Приморский и Хабаровский края – каждого шестого, Амурская область и Еврейская автономная области – четвертого, Камчатский край и Сахалинская область – третьего, Магаданская область и Чукотский АО – каждого второго [2, 3, с.15]. Если в целом по России наметил- ся положительный демографический тренд, то для Дальнего Востока негативная тенденция осталась без изменений: только за 2011 г. число жителей в регионе уменьшилась на 19,1 тыс. чел., из которых только 6,8% составила естественная убыль, а 93,2% – миграционный отток. В настоящее время на Дальнем Востоке проживает 6,3 млн чел. (уровень более чем тридцатипятилетней давности, 1974 г.), в том числе 320,2 тыс. чел. (или 5% от всего ДФО) в Камчатском крае.

Камчатка, как субъект российского Севера, долгие годы была привлекательным местом жизни и деятельности для граждан бывшего СССР с точки зрения материальных возможностей, профессионального и служебного роста. Общественные призывы, организованные наборы, распределение выпускников образовательных учреждений способствовали экстенсивному освоению полуострова и обеспечению его народнохозяйственного комплекса ресурсами труда. Ситуация коренным образом изменилась в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда в результате интенсивного миграционного оттока населения началось разрушение демографического и трудового потенциала территории. За 1991-2012 гг. Камчатский край потерял почти треть собственного населения – 32,2% (152,3 тыс. чел.), уступив первенство только Чукотскому автономному округу и Магаданской области (табл. 1).

Следует отметить по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., что в результате снижения рождаемости в конце прошлого и начале текущего тысячелетия, в Камчатском крае на 9,0% сократилась доля населения в возрасте моложе трудоспособного (для сравнения в Российской Федерации сокращение составило 10,5%, на Дальнем Востоке – 12,1%). После 2010 года, когда в трудоспособный возраст стало входить поколение граждан, родившихся в пе-

Таблица 1.

Изменение численности населения в Камчатском крае по компонентам, тыс. чел.

|

Период |

Численность населения на начало периода |

Изменения за период |

Численность населения на конец периода |

||

|

Общий прирост (убыль) |

в том числе |

||||

|

естественный прирост (убыль) |

миграционный прирост (убыль) |

||||

|

1989 – 2002* |

471,9 |

-113,1 |

5,5 |

-118,6 |

358,8 |

|

2002 – 2010* |

358,8 |

-36,7 |

-1,6 |

-35,1 |

322,1 |

|

2011 – 2012 |

321,7 |

-1,2 |

0,6 |

-1,8 |

320,5 |

* по данным Всероссийской переписи населения

Источник: Численность, состав и движение населения в РФ. Стат. бюлл. Госкомстат России. М.,1992. С.13.; Численность населения РФ по муниципальным образованиям на 1 января 2012 года. Росстат. М., 2012. С.15.

риод низкой рождаемости 1990-х годов, наметилась тенденция не только количественного сокращения трудоспособного населения, но и его качественное ухудшение – старение экономически активной части населения. Подобная динамика прослеживается по всей территории Российской Федерации, однако следует отметить, что в Камчатском крае изначально проживало более молодое население, что было обусловлено характером освоения и заселения региона. Если в целом по Российской Федерации средний возраст составляет 39,18 лет, то в Камчатском крае – 37,01, однако последний постепенно стремится к среднероссийскому уровню. Возрастные изменения в структуре населения края происходят достаточно интенсивно, что приводит к постепенному сокращению объемов трудовых ресурсов в регионе. Данная ситуация во многом связана со спецификой Камчатского края, для которого был характерен значительный рост численности населения за счет трудовой миграции в советский период. Сейчас эта группа населения и составляет многочисленный контингент лиц старше трудоспособного возраста, которое либо не изъявило желания, либо не имело достаточных средств для переезда в другие регионы России в трансформационный период. Население же в более молодом возрасте, не видя перспектив самореализации в регионе, стремится его покинуть в пользу более комфортных для проживания южных районов ДФО и центра России.

За период 2002 -2010 гг. доля трудоспособного населения в Камчатском крае сократилась на 14,6%, в то время как в ДФО – только на 2,0%, а в России, наоборот, его доля увеличилась на 0,8%. Только за 2 последних года населения в трудоспособном возрасте в крае стало меньше на 11,1% или на 39,8 тыс. чел.

Таким образом, снижение численности трудоспособного населения в Дальневосточном регионе в целом и на Камчатке, в частности, можно объяснить, с одной стороны, исчерпанием возможностей его прироста за счет родившихся в благополучные с демографической точки зрения годы, с другой, – переходом части населения в категорию старше трудоспособного возраста, но самое главное – миграционным оттоком.

Несмотря на то, что миграция на протяжении многих десятилетий играла активную положительную роль в формировании населения Камчатского края, уже с конца 1980-х годов она из фактора прироста численности населения превратилась в фактор его сокращения. С 1991 г. сальдо миграции постоянно отрицательное.

Кого теряет и кого приобретает Камчатский край в миграционном обмене населением?

В настоящее время наиболее интенсивно население, выезжающее с Камчатки, поглощается центральными районами страны. Этот западный миграционный дрейф, ставший определяющим в миграционных связях с регионами России, развернуть в обозримой перспективе вряд ли представляется возможным. В 2009-2012 гг. превышение численности прибывших над выбывшими стабильно держалось на двукратном уровне, при этом отрицательное сальдо имело тенденцию к увеличению. В обозначенный период абсолютный отток населения из Камчатского края в регионы России увеличился в 2,1 раза (табл.2).

Все федеральные округа (за исключением Северо-Кавказского, где зафиксирован минимальный прирост) являются притягательными для выезжающих с Камчатки, поскольку имеют более выгодное географическое расположение, разви-

Таблица 2.

Камчатский край в миграционном обмене населением с регионами России в 2012 г.

|

Реионы |

Прибыло в Камчатский край |

Выбыло из Камчатского края |

Сальдо миграции |

|||

|

Чел. |

% |

Чел. |

% |

Чел. |

% |

|

|

Российская Федерация |

5005 |

100,0 |

8972 |

100,0 |

-3967 |

100,0 |

|

Центральный ФО |

796 |

15,9 |

2279 |

25,4 |

-1483 |

-37,4 |

|

Северо-Западный ФО |

513 |

10,2 |

1779 |

19,8 |

-1266 |

-31,9 |

|

Северо-Кавказский ФО |

190 |

3,8 |

173 |

1,9 |

17 |

+0,4 |

|

Южный ФО |

586 |

11,7 |

1228 |

13,7 |

-642 |

-16,2 |

|

Приволжский ФО |

555 |

11,1 |

761 |

8,5 |

-206 |

-5,2 |

|

Уральский ФО |

160 |

3,2 |

176 |

2,0 |

-16 |

-0,4 |

|

Сибирский ФО |

727 |

14,5 |

828 |

9,2 |

-101 |

-2,5 |

|

Дальневосточный ФО* |

1478 |

29,6 |

1748 |

19,5 |

-270 |

-6,8 |

*без внутрикраевой миграции по Камчатке

Источник: Миграция населения Камчатского края. Стат. сб. Росстат, Территориальный орган Росстата по Камчатскому краю. г. Петропавловск-Камчатский, 2013. С.13.

тую транспортную и социальную инфраструктуру, мягкий климат, т.е. более благоприятные по сравнению с Камчаткой социально-экономические условия жизнедеятельности. Это относится к регионам, в первую очередь, Центрального и СевероЗападного ФО, куда в 2012 г. переместилось более 2/3 от всех покинувших Камчатский край.

Характер сложившихся миграционных связей с субъектами внутри Дальневосточного ФО также отличается превышением выбывших над прибывшими. За весь период 2009 - 2012 гг. это превышение составило 50,9%. Однако стоит заметить, что в 2011 г. данный показатель был 84,2%, а в 2012 г. опустился до 18,3%. Тем не менее, в районы ДФО выбыло с Камчатки в 5,1 раза меньше, чем в Центральный округ. Даже если исключить участие срочных мигрантов, факт остается фактом – Камчатка не привлекает для постоянного проживания прибывающих мигрантов даже из соседних субъектов Дальневосточного ФО, а имеющийся минимальный миграционный прирост населения за счет Амурской области, Чукотского АО, Еврейской АО и Якутии не компенсирует отток в Приморье и Хабаровский край, где условия жизни значительно лучше (табл. 3).

Следовательно, в настоящее время миграционная привлекательность Камчатского края существенно

Таблица 3.

Камчатский край в миграционном обмене населением с субъектами Дальневосточного федерального округа в 2012 году*

|

Субъекты ДФО |

Прибыло в Камчатский край |

Выбыло из Камчатского края |

Сальдо миграции |

|||

|

Чел. |

% |

Чел. |

% |

Чел. |

% |

|

|

Дальневосточный ФО* |

1478 |

100,0 |

1748 |

100,0 |

-270 |

100,0 |

|

Республика Саха (Якутия) |

18 |

1,2 |

15 |

0,9 |

+3 |

+1,1 |

|

Приморский край |

767 |

51,9 |

1049 |

60,0 |

-282 |

-104,8 |

|

Хабаровский край |

406 |

27,4 |

458 |

26,2 |

-52 |

-19,3 |

|

Амурская область |

108 |

7,3 |

67 |

3,8 |

+41 |

+15,4 |

|

Магаданская область |

16 |

1,1 |

19 |

1,1 |

-3 |

-1,1 |

|

Сахалинская область |

96 |

6,5 |

103 |

5,9 |

-7 |

-2,6 |

|

Еврейская АО |

29 |

2,0 |

21 |

1,2 |

+8 |

+3,0 |

|

Чукотский АО |

38 |

2,6 |

16 |

0,9 |

+22 |

+8,3 |

*без внутрикраевой миграции по Камчатке

Источник: Миграция населения Камчатского края. Стат. сб. Росстат, Территориальный орган Росстата по Камчатскому краю. г. Петропавловск-Камчатский, 2013. С.13.

снижена. Причины такого снижения обусловлены не только объективными природно-климатическими и сейсмическими условиями, не только значительной удаленностью от центральной части страны, но и высокими издержками, которые должны нести переселенцы по первоначальному обзаведению своих домохозяйств, неразвитостью внутрирегиональной транспортной сети и социальной инфраструктуры, ограниченной емкостью рынка жилья и его высокой стоимостью, невысокими (и зачастую нестабильными) среднедушевыми доходами, не позволяющими в целом обеспечить для большей части населения полуострова достойный (не говоря уже о повышенном) уровень жизни, компенсирующий наличие неблагоприятных факторов.

В результате повышенной стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг Камчатский край попадает в первую пятерку самых дорогих регионов страны, незначительно уступая Магаданской области и Ненецкому АО (бесспорным лидером остается Чукотский АО, где стоимость потребительского набора почти в 2 раза выше, чем в среднем по России). Опережающие темпы роста потребительских цен обусловили отставание и темпов роста реальных располагаемых доходов населения края. Если в целом по стране за период 1996-2012 гг. реальные денежные доходы на душу населения выросли в 3,1 раза, то в Камчатском крае – всего в 1,9 раза (опережая только Чукотский АО, где уровень инфляции значительно выше) [2, 4].

Основным источником формирования доходов населения края остается заработная плата, доля ко- торой в совокупных доходах населения составляет около 60% против 40% в среднем по России. Недостаточный уровень социально-экономического развития субъекта, неразвитость производственной и финансовой инфраструктур, сравнительно невысокий уровень развития предпринимательской деятельности объективно ограничивают возможности получения населением альтернативных видов доходов. Если доля оплаты труда за последние 16 лет подросла на 3,5%, то социальные трансферты увечились почти вдвое и теперь занимают 20,5% против 9,4% в 1995 г., что объясняется не только планомерно проводимой политикой социальной поддержки пенсионеров и нетрудоспособных категорий жителей края, но также увеличением доли указанной группы населения в структуре всего населения Камчатки. В то же время снизился удельный вес доходов от собственности и предпринимательской деятельности, а также иных источников. Таким образом, заработная плата продолжает оставаться основным источником доходов населения области.

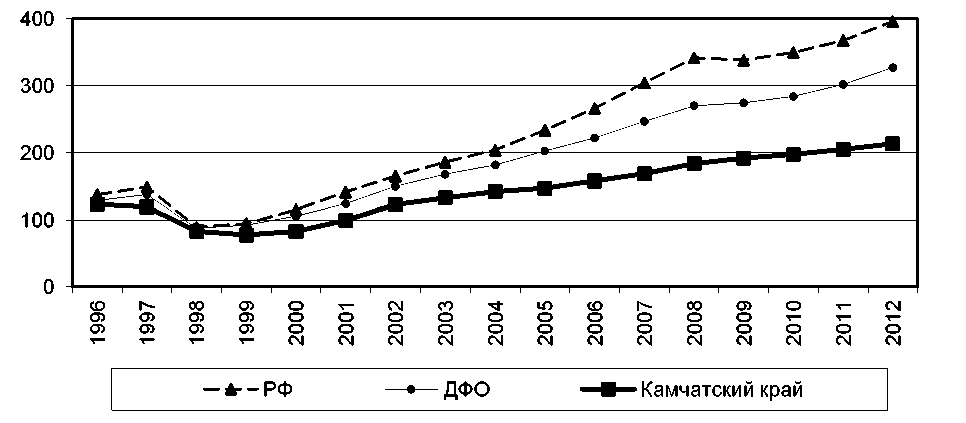

В 2012 г. номинальная среднемесячная заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций Камчатского края, включая субъекты малого предпринимательства, составила 43156,1 рубля, что в 35,5 раза выше, чем было в 1995 году и в 9,7 раза больше, чем в 2000 г. За счет инфляции рост реальной среднемесячной начисленной заработной платы по краю за период 1996-2012 гг. составил всего 2,1 раза, в то время как в среднем по России - 4 раза, по ДФО – 3,3 раза (рис. 1).

Рис. 1. Индекс реальной заработной платы в экономике Камчатского края, РФ и ДФО за период 1996-2012 гг., в % к 1995 г.

Несмотря на положительную в целом тенденцию роста оплаты труда остается высокой дифференциация заработной платы работников по предприятиям и организациям Камчатского края в разрезе видов экономической деятельности. Разрыв между максимальной величиной оплаты труда (финансовая деятельность) и минимальной (гостиницы и рестораны) в 2012 году составил 3,3 раза [4]. Стоит отметить, что в группе с наименьшим уровнем оплаты труда (до 30 тыс. руб. в месяц), куда помимо гостинично-ресторанного бизнеса входят предприятия и организации рыболовства и рыбоводства, сельского и лесного хозяйства, работает менее 5 тыс. чел. или 4% от среднесписочной численности работников края. В тоже время в финансовой сфере, государственном управлении и на предприятиях по добыче полезных ископаемых, где объективно более высокое материальное обеспечение (от 60 до 80 тыс. руб. в месяц), в 2012 году было занято 20% от среднесписочной численности работников или 11% от экономически активного населения края [5, с.132-134]. Следовательно, основной удельный вес занятых в экономике Камчатского края может рассчитывать в лучшем случае на материальное вознаграждение ниже среднестатистического показателя по краю, что в условиях повышенной стоимости жизни существенно ухудшает ее качество.

Кроме того, для Камчатского края характерна самая высокая задолженность по выплате заработной платы среди субъектов ДФО. Суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 01 января 2013 г. в крае составила 30,5 млн рублей, что в 43 раза больше, чем было в январе 2012 года [6].

Анализ профессионально-квалификационной структуры занятых показывает, что наименьший уровень заработной платы отмечается в группе неквалифицированных рабочих, осуществляющих деятельность в условиях конкуренции с более дешевой и менее прихотливой иностранной рабочей силой из ближнего и дальнего зарубежья.

В структуре использования денежных доходов населения Камчатского края преобладает покупка товаров и оплата услуг (55% против 74,3% в среднем по России), 2/3 из которых расходуется на приобретение продуктов питания. В структуре объема платных услуг населению края, традиционно преобладают: транспортные, жилищно-коммунальные и услуги связи – до 80% от общего объема потре- бленных услуг. При этом в структуре расходов 10% населения с наибольшими доходами основную долю занимают расходы на приобретение непродовольственных товаров (в 2011 г. 67,7%), в то время как для 10% наименее обеспеченных жителей края основной статьей расходования средств остается покупка продуктов питания (38,9%) и оплата обязательных услуг (35,3%) [7, С.114-119].

Несмотря на рост покупательной способности доходов населения края, по отношению к стоимости прожиточного минимума эти показатели значительно ниже, чем в среднем по России и самое главное, они значительно ниже, чем в тех регионах страны, куда в основном предпочитают перемещаться жители полуострова (табл. 4).

Особенно это относится к уровню заработной платы, покупательная способность которой на Камчатке с 2005 года вообще резко пошла на убыль, и пенсий, что указывает на сохранение проблемы низкой материальной обеспеченности пенсионеров, которые вынуждены поддерживать нормальный уровень жизни за счет дополнительных приработков путем трудоустройства на малоквалифицированную работу, путем самозанятости в сфере оказания различных услуг, включая реализацию продуктов, произведенных на садово-огородных участках.

Данные таблицы 4 показывают, что жители Камчатки при сложившейся на полуострове стоимости жизни проигрывают по своим доходным возможностям регионам даже в пределах Дальневосточного ФО (опережая только традиционно сельскохозяйственные территории – Амурскую область и ЕАО). В сравнении же с западными регионами страны отставание становится более заметным. Если на Камчатке на свой среднедушевой доход можно приобрести только 2,31 прожиточных минимума, то в Северо-Западном ФО – 2,55, СевероКавказском – 2,75, Южном ФО – 2,84, Центральном ФО – 3,86. Значительно выше в упомянутых регионах покупательная способность оплаты труда. Если работающих житель Камчатского края может позволить себе приобрести благ и услуг в размере 3,14 прожиточных минимумов, то переехав в г. Москву и сохранив трудовую деятельность– уже 4,85, в Московскую область – 4,08, в Калужскую область – 3,55, в Калининградскую и Белгородскую области – 3,42. Существенные преимущества появляются и у пенсионеров, которые при сохранении пенсии и благополучном трудоустройстве на новом месте получают более высокий уровень жизни, особен-

Таблица 4.

Покупательная способность доходов, заработной платы и пенсий в Камчатском крае и в отдельных субъектах РФ в 2011 г. (раз)

|

Субъекты РФ |

Соотношение с величиной прожиточного минимума |

||

|

среднедушевых доходов |

среднемесячной заработной платы |

среднемесячной пенсии |

|

|

Дальневосточный ФО |

2,62 |

3,36 |

1,11 |

|

Республика Саха (Якутия) |

2,56 |

3,41 |

1,13 |

|

Камчатский край |

2,31 |

3,14 |

1,03 |

|

Приморский край |

2,65 |

3,37 |

1,16 |

|

Хабаровский край |

2,63 |

2,89 |

1,06 |

|

Амурская область |

2,25 |

3,06 |

1,04 |

|

Магаданская область |

3,00 |

4,13 |

1,30 |

|

Сахалинская область |

3,25 |

3,90 |

1,11 |

|

ЕАО |

2,26 |

3,13 |

1,09 |

|

Чукотский АО |

3,76 |

4,66 |

1,33 |

|

Центральный ФО |

3,86 |

4,05 |

1,18 |

|

Белгородская область |

3,64 |

3,42 |

1,53 |

|

Воронежская область |

2,67 |

2,70 |

1,30 |

|

Калужская область |

3,11 |

3,55 |

1,46 |

|

Курская область |

3,11 |

3,08 |

1,41 |

|

Московская область |

3,66 |

4,08 |

1,26 |

|

Тамбовская область |

3,38 |

3,19 |

1,65 |

|

г. Москва |

5,08 |

4,82 |

0,95 |

|

Северо-Западный ФО |

2,55 |

3,11 |

1,13 |

|

Калининградская область |

2,91 |

3,43 |

1,36 |

|

г. Санкт-Петербург |

2,48 |

2,81 |

0,91 |

|

Южный ФО |

2,84 |

2,95 |

1,31 |

|

Краснодарский край |

3,17 |

3,11 |

1,29 |

|

Астраханская область |

2,89 |

3,07 |

1,34 |

|

Ростовская область |

2,72 |

2,88 |

1,30 |

|

Северо-Кавказский ФО |

2,75 |

2,54 |

1,27 |

|

Ставропольский край |

2,43 |

2,63 |

1,26 |

Источник: Рассчитано по Центральной базе статистических данных. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ / Электронный ресурс. Режим доступа.

но в случае переезда вместе с трудоспособными детьми и внуками. Следовательно, сложившийся разрыв по покупательной способности доходов населения между Камчатским краем и западными регионами страны является одним из основных и устойчивых факторов формирования миграционного оттока с полуострова.

Таким образом, современная миграционная ситуация является следствием сложной социальноэкономической обстановки, сложившегося неравенства между регионами по уровню и качеству жизни и трудовой деятельности. Приведенный анализ соотношения прибывших и выбывших сви- детельствует о низкой результативности миграционного взаимодействия Камчатского края, как с регионами западной части России, так и с субъектами Дальневосточного ФО. Показатель результативности (число выбывших на десять прибывших) с регионами России в 2012 г. составил 20,5 чел., с субъектами Дальнего Востока – 11,8 чел., то есть – прироста населения за счет этих миграционных потоков нет и, по всей вероятности, не произойдет в ближайшем будущем. Все вышесказанное свидетельствует о том, что Камчатский край не располагает в достаточной мере благоприятными возможностями для закрепления прибывающего населения. Отсюда и большой «холостой» оборот мигрантов, низкая результативность миграции. Причем объемы возвратной миграции тем больше, чем значительнее территория «проигрывает» в уровне социального развития тем районам, откуда прибыли мигранты или куда нацелены выехать. Сравнивая возможности получения услуг в сфере здравоохранения и образования, особенно в части географической и транспортной доступности, включая стоимость авиаперелета к месту отдыха, лечения или получения образования, жители Камчатки постоянно испытывают свою «ущемленность», оторванность от «благ цивилизации», крайне бедный выбор ассортимента предлагаемых благ и услуг на полуострове.

Процесс оттока населения кроме прямого влияния на сокращение общей численности жителей Камчатки, провоцирует ряд других негативных последствий. В частности, нарушается воспроизводственная база в структуре населения, происходит его постарение, и, как следствие, снижается потенциал трудовых ресурсов, что в итоге не способствует развитию экономики региона, ведет к падению его конкурентоспособности.

В отличие от межрегиональной иначе выглядит результативность миграции со странами ближнего и дальнего зарубежья. Именно эти направления, имея положительное сальдо миграции, восполняют потери населения в потоках, ориентированных с Камчатки в западные российские и дальневосточные субъекты федерации.

Для Камчатского края, как и для большинства субъектов РФ, основной приток мигрантов приходится именно на граждан ближнего зарубежья. Основным «поставщиком» рабочей силы на региональный рынок труда Камчатского края являются страны СНГ. Подобная картина характерна как в целом для Российской Федерации, так и для большинства ее субъектов. Однако в Камчатском крае эти процессы имеют более выраженный характер. Если по итогам 2012 г. в целом по России удельный вес мигрантов из стран СНГ в общем количестве международных мигрантов составил порядка 60%, на Дальнем Востоке – 48,6%,то в Камчатском крае из 4486 прибывших в край иностранцев 94,4% приходилось на выходцев из бывших союзных республик. Столь масштабные цифры, характеризующие объем приезжающих в край мигрантов в последние годы связан с рядом причин, среди которых можно выделить институциональные (изменения в миграционном законодательстве) и экономические (проведение в крае работ по сейсмоукреплению зданий).

Среди всех субъектов ДФО доля мигрантов из стран СНГ в структуре международной миграции Камчатского края самая высокая в округе (табл. 5).

Только в Чукотском автономном округе отмечается подобная ситуация с преобладающим по-

Таблица 5.

Структура прибывших мигрантов в 2012 г., в % от общей численности международных мигрантов

|

Территория |

Граждане РФ |

Иностранные граждане |

Лица без гражданства |

Гражданство не указано |

||

|

Всего |

из них: |

|||||

|

стран СНГ |

других зарубежных стран |

|||||

|

РФ |

30,43 |

67,82 |

59,55 |

8,27 |

1,19 |

0,56 |

|

ДФО |

18,46 |

80,80 |

48,60 |

32,20 |

0,28 |

0,46 |

|

Республика Саха (Якутия) |

60,67 |

37,63 |

37,41 |

0,22 |

0,81 |

0,89 |

|

Камчатский край |

5,15 |

94,40 |

92,96 |

1,45 |

0,33 |

0,11 |

|

Приморский край |

11,04 |

88,21 |

44,58 |

43,63 |

0,27 |

0,49 |

|

Хабаровский край |

9,89 |

89,81 |

33,44 |

56,37 |

0,24 |

0,06 |

|

Амурская область |

63,07 |

30,52 |

28,16 |

2,36 |

0,34 |

6,07 |

|

Магаданская область |

50,97 |

49,03 |

47,95 |

1,08 |

0,00 |

0,00 |

|

Сахалинская область |

62,16 |

37,42 |

36,68 |

0,75 |

0,14 |

0,28 |

|

Еврейская АО |

49,17 |

50,00 |

47,50 |

2,50 |

0,00 |

0,83 |

|

Чукотский АО |

20,25 |

74,05 |

65,82 |

8,23 |

0,00 |

5,70 |

Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2012 году. Стат. бюллетень. Росстат. М., 2013. Официальный сайт

Федеральной службы государственной статистики РФ / Электронный ресурс. Режим доступа.

ложением мигрантов из стран ближнего зарубежья, удельный вес которых составляет 65,8%. Во всех остальных субъектах Дальнего Востока поток международных мигрантов, прибывающих в регион, формируется преимущественно, либо за счет граждан России (Республика Саха (Якутия), Сахалинская, Амурская и Магаданская области), либо за счет иностранных граждан, прибывающих из стран дальнего зарубежья (Хабаровский край). В Приморском крае при более высокой доле иностранцев (88%) в общей численности прибывающих в край международных мигрантов удельный вес граждан из стран СНГ и дальнего зарубежья практически сопоставим (50/50).

В целом показатель результативности миграционных обменов со странами ближнего зарубежья по Камчатскому краю в 2012 г. составил 1,2; со странами дальнего зарубежья – 6,7. Следовательно, именно эти потоки и, прежде всего из стран ближнего зарубежья, могут в перспективе несколько уравновесить отток населения в российские регионы и способствовать обеспечению рынка труда рабочей силой. Подтверждением последнего является достаточно высокая результативность миграционной взаимосвязи трудоспособного населения со странами СНГ. Сальдо миграции этой возрастной группы составило 88,5% от числа прибывших; на 10 человек выбывших прибывало в этом возрасте 86,8 чел.; показатель результативности (число выбывших на 10 чел. прибывших) составил 1,2. Положительный миграционный прирост прослеживается и в обмене населением со странами дальнего зарубежья, но результативность этого потока в 5,6 раза ниже: число выбывших на десять прибывших – 6,7 чел. При этом из 73 человек (мигрантов дальнего зарубежья) почти 80% составляют мигранты из Китая. Их доля в общем числе мигрантов дальнего зарубежья постоянно увеличивается: 46,9% в 2010 г., 69,5% - в 2011 г. и 79,5% - в 2012 г. В 2010 и 2011 гг. не было зарегистрировано выбывших китайских граждан, в 2012 г. их выбыло 37,9% (22 чел. от 58 прибывших) [8, С.8-9].

По сравнению с российскими мигрантами запросы представителей зарубежья к уровню и качеству жизни в крае, как правило, существенно «скромнее». Их мотивационный вектор формируется под влиянием высокой безработицы и низких социальных стандартов далекой Родины. В отличие от российских граждан, покидающих Камчатку по причине материальной неудовлетворенности, для иностранных мигрантов предлагаемый уровень оплаты труда и сопутствующей социальной инфраструктуры на полуострове оказывается гораздо более привлекательным, чем условия жизни и, главное, возможные перспективы развития в своих странах. Особенность современного периода заключается в том, что на Камчатку, равно как и в соседние северные субъекты Дальневосточного ФО, едут представители далеко не первой и даже не второй миграционной волны. Те, кто был активнее, имел образование, опыт профессиональной деятельности давно воспользовались возможностью переехать и трудоустроиться в более благоприятных и комфортных регионах страны. Современные мигранты это, как правило, выходцы из отдаленных населенных пунктов своих стран, где уровень бедности превышает все разумные пределы. Неразвитость экономики и социальной инфраструктуры, отсутствие каких бы то ни было перспектив, толкает этих людей на поиск лучшей жизни взамен той нищеты, что гарантирует им родная сторона. Как правило, они имеют низкую квалификацию и могут быть задействованы только на рабочих местах, не требующих специальной подготовки и невостребованных среди местного населения. Именно поэтому уровень их адаптационных притязаний существенно ниже, чем у российских переселенцев. С этой точки зрения они, порой, становятся более «выгодными», более «сговорчивыми» и согласными на скромные условия труда и, что не менее важно, более низкую оплату своего труда.

При этом необходимо отметить, что большая часть заработанных средств тратится иностранными рабочими не на текущее потребление, оказывая тем самым положительное воздействие на экономику края, а на перевод в страны СНГ, внося тем самым существенный вклад в ВВП этих стран. Так, по оценкам Центрального Банка РФ ежегодный объем трансграничных переводов из России в разы превышает объем денежных средств, поступающих в нашу страну. По итогам 2012 г. разрыв между этими показателями составил порядка 6,4 раза. При этом основная часть переводов (87,5%), осуществляемая из России, приходится на страны СНГ. Среди основных стран - получателей в тройке лидеров находятся Узбекистан, Таджикистан и Украина [9].

Тем не менее, выгодность использования рабочей силы из дальнего или ближнего зарубежья, учитывая соотношение прибывших и выбывших, не должна перекрывать разумность их количественного пребывания в крае.

И последнее, что необходимо отметить – помимо внешних перемещений значительная часть мигрантов «вращается» внутри Камчатского края, увеличивая показатели интенсивности миграционных процессов. Доля внутрикраевого перемещения населения по объему в 2012 г. в совокупных миграционных потоках составила 20,9%. В течение 2012 г. внутри края сменили место жительства 2508 человек, выбирая при этом более благоприятные районы. В 2012 г. в г. Петропавловск-Камчатский из районов края переехало 1138 жителей полуострова, в Елизовский район – 706 чел., в т.ч. в г. Елизово – 322 чел., в Корякский округ – 163 чел. [8, С.6]. В 2012 г. отрицательное сальдо миграции зафиксировано почти во всех районах полуострова, за исключением г. Петропавловска-Камчатского (+407 чел.), Елизовского района (+240 чел.), в т.ч. г Елизово (+71 чел.). Объективно большинство мигрантов Камчатского края перемещается из сельской местности в городскую (41,5% в 2012 г.). При этом объемы этого потока не постоянны, но имеют тенденцию в сторону увеличения (882 чел. в 2008 г., 845 чел. – в 2010 г. 1042 чел. в 2012 г.), что в целом характерно практически для всех регионов страны. Перемещения жителей между городами занимают 28,7% во внутрикраевых потоках. Самым притягательным населенным пунктом у внутрикраевых мигрантов традиционно остается краевой центр (40,4% всех прибывших в 2012 г.). В обратном направлении из городской местности в сельскую в 2012 г. переехало 21,6% внутрикраевых мигрантов. Тенденция увеличения внутрикраевых перемещений населения в последние годы (1891 чел. в 2008г., 1983 чел. – в 2010 г., 2176 чел. – в 2011 г., 2508 чел. – в 2012 г.) свидетельствует о том, что каждый конкретный человек не уверен в возможности быстро адаптироваться на новом месте и реализовать свои социальные установки. В то же время стоит заметить, что этот показатель в 1980 годы был на несколько порядков выше (7120 чел в 1986 г.) [10, С.13].

В целом, при развитии сложившейся ситуации Камчатский край в ближайшие 20 лет не преодолеет демографические проблемы. Прошлые демографические события, выявленные закономерности динамики прогнозируют ситуацию демографических изменений с теми или иными допущениями. По среднему наиболее вероятному варианту прогноза, разработанному Федеральной службой государственной статистики (который предполагает, что улучшение социально-экономического положения и меры демографической политики позволят семьям достаточно полно реализовать свои репродуктивные планы, а стимулом для роста миграции будет растущий дефицит на рынке труда, что, в сочетании с ростом благосостояния населения, приведет к увеличению миграционной привлекательности России и ее регионов) численность населения в Камчатском крае на 01.01.2016 г. может составить 335,4 тыс. чел., к 01.01.2026 г. – 320,6 и на 01.01.2031 г. – 313,3 тыс. чел. [11, С.11]. Правда, при расчетах по данному варианту прогноза исходили из того, что на начало 2012 г. в крае будет проживать 340,1 тыс. чел., что на 20 тыс. чел. больше, чем фактически зарегистрировано. Национально-исследовательский институт «Высшая школа экономики» представил другой прогноз, который выглядит, на первый взгляд, более реальным, в соответствии с которым численность населения Камчатского края к 2030 г. может сократиться до 284,6 тыс. чел., то есть станет меньше на 35,6 тыс. чел. относительно начала 2012 г. По данному варианту прогноза к 2030 г. ежегодная потеря населения предполагается порядка 2 тыс. чел. в год. Однако за 2011 г. потери населения оказались ниже – всего 1,5 тыс. чел., следовательно, есть надежда, что максимально возможная потеря до 2025 г. не превысит 20-25 тыс. чел.

Таким образом, численность населения к 2025 г. в Камчатском крае может составить 295-300 тыс. чел. Учитывая объективные изменения в его структуре, сокращение численности населения трудоспособного возраста – основного источника формирования трудовых ресурсов, возникает потребность покрытия недостающих трудовых ресурсов за счет притока мигрантов.

Краевая программа по оказанию содействия по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, подготовленная в соответствии с Государственной программой, была утверждена в ноябре 2009 г. и предусматривала на 2009-2012 гг. принять 1017 участников Государственной программы, а с учетом членов их семей – 4068 человек. По состоянию на 1 января 2013 г. в край прибыло всего 1044 человека. Самый многочисленный поток переселенцев прибыл с Украины (229 чел. вместе с членами семей – 28,8% от общего числа прибывших по Программе), Узбекистана – 172 чел. (16,6%), Армении – 166 чел. (16,0%), Кыр-гыстана – 140 чел. (13,5%). Следовательно, в перспективе именно представители стран ближнего зарубежья могут стать определенным источником пополнения населения Камчатского края.

Главная причина неэффективной, низкой по результативности, миграции состоит в отсутствии перспектив – невозможности состояться, достичь амбициозных целей, найти работу или просто выбраться из жизненного тупика. Если к этому добавить, что в северных регионах, в числе которых находится Камчатка, социально-культурный фон на порядок ниже, чем в обжитых, центральных районах, то становится понятным, что управление миграционными процессами в перспективе является острейшей социальной проблемой края. Мотивация поведения, запросы людей весьма разнообразны и достаточно серьезны. К тому же заметим, что сальдо квалификационного обмена мигрантами Камчатки с другими территориями страны складывается явно не в пользу края. Сопоставление профессионально-квалификационной структуры миграционных потоков на «входе» и «выходе» показывает, что из Камчатского края выбывает больше квалифицированных кадров, чем прибывает. В структуре общего миграционного оборота преобладают мигранты с высшим (включая неполное) и средним профессиональным образованием (соответственно 32,8% и 21,9%). Среди уезжающих доля лиц, имеющих высшую и среднюю профессиональную квалификацию, выше, чем среди прибывающих (59,6% против 40,4%). Из каждой тысячи прибывших на полуостров в возрасте 14 лет и старше в 2012 г. 216 чел. имели высшее образование, из каждой тысячи выбывших – 359 чел. [8, С.11-12].

Значительное влияние на дефицит собственных трудовых ресурсов в регионе оказывает отсутствие профессиональной подготовки по ряду направлений в региональных образовательных учреждениях. Согласно данным, представленным в Стратегии региональной политики в сфере содействия занятости населения и подготовки кадров в Камчатском крае на период до 2025 г. (утверждена Распоряжением Правительства Камчатского края от 27. 09.2010 № 458-РП) по некоторым направлениям подготовка специалистов на базе образовательных учреждений края либо вообще не ведется, либо число выпускников не позволяет в полной мере удовлетворить имеющийся спрос. Несоответствие между спросом и предложением отмечается не только по количественным, но и по качественным характеристикам. Развитие экономики Камчатского края требует привлечения специалистов в сферу создания инвестиционных проектов, строительство и архитектуру, рыбопромышленный комплекс, минерально-сырьевые отрасли, энергетику, транс- портную инфраструктуру и дорожное хозяйство. Обеспеченность по количеству и качеству трудовых ресурсов в перспективе до 2025 года будет иметься только в сфере административного персонала и низко квалифицированного персонала.

Таким образом, в числе ограничений реализации инвестиционных проектов федерального и регионального значения в период до 2025 года, направленных на развитие энергетики, транспортной инфраструктуры, рыбохозяйственного комплекса Камчатского края необходимо выделить дефицит трудовых ресурсов. Дополнительная потребность в рабочих местах в соответствии с отраслевыми стратегиями, оцениваемая в размере 77 023 места, а также потребность, возникающая при осуществлении инвестиционных проектов в размере 28 155 рабочих мест, только на 75% может быть обеспечена за счет собственных ресурсов труда, а именно за счет подготовки и переподготовки специалистов на базе профессиональных образовательных учреждений края и возможности привлечения незанятого населения.

Однако чтобы рассчитывать на будущих выпускников как на потенциальных специалистов для обеспечения потребностей экономики, необходимо принимать меры по снижению массового оттока населения в трудоспособном возрасте. Рассчитывать на то, что пройдя профессиональную подготовку молодой специалист, востребованный региональной экономикой, захочет остаться в крае, либо вернется в него, окончив образовательное учреждение в другом регионе, можно только при условии создания особых преференций для данной категории лиц. Они должны включать не только обеспечение молодого специалиста необходимой социальной и бытовой инфраструктурой, но и способствовать созданию в нем уверенности, что его востребованность как специалиста на рынке труда Камчатского края не ограничится периодом действия инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.

Кадровый голод, усугубляемый необходимостью модернизации экономики, требует упрощения процедуры привлечения иностранных квалифицированных кадров, особенно по профессиям, востребованным экономикой. Необходимо расширять перечень профессий и должностей, на которые не распространяются квоты. А квоты в количественном выражении дополнять показателями, фиксирующими качественный состав привлекаемой рабочей силы.

Одновременно должны быть приняты меры, сдерживающие массовый приток малоквалифицированных и неквалифицированных иностранных рабочих. В этой связи целесообразно обратиться к мировому опыту решения задач подобного характера. Так, после кризиса 2008 г. правительство Японии приняло ряд непопулярных мер, направленных на защиту национального рынка труда. Иностранные работники были депортированы на родину с запретом возвращаться обратно. В Германии иностранный рабочий имеет право работать только до тех пор, пока его должность не решит занять гражданин страны, обладающий соответствующей квалификацией. В Англии за одно нарушения миграционного законодательства иностранного работника депортируют из страны без права обратного въезда. В Швеции упор делается на ассимиляции мигрантов, которые в принудительном порядке обучаются языку, традициям и нормам права, им предоставляется жилье, максимально удаленное от мест проживания их соплеменников [12, С.119-120].

В целом, адаптация экономической системы к неблагоприятным последствиям сжатия предложения на рынке труда может происходить различными путями:

Повышение эффективности работы самой экономики, позволяющее ответить на сокращение предложения на рынке труда ростом его производительности. Однако данный путь не может быть пройдет в короткие сроки. Для его осуществления потребуется значительные временные и материальные затраты. Необходимо осуществление значительных инвестиций в обновление и накопление физического капитала, соответствующую переподготовку кадров. Но именно в ближайшие годы население рабочих возрастов будет сокращаться быстрыми темпами.

Расширение и улучшение использования доступного при сложившихся демографических условиях трудового потенциала за счет повышения уровней экономической активности населения, уменьшения безработицы, увеличения продолжительности рабочего времени и эффективности его использования, увеличения инвестиций в человеческий капитал (здоровье и образование), повышения профессиональной и внутренней миграционной мобильности.

Привлечение трудовых ресурсов извне, т.е. международная трудовая миграция.

Несмотря на имеющиеся ограничения по каждому из представленных вариантов адаптации, необходимо отметить, что только их комплексное использование позволит наиболее полно учесть региональные особенности рынка труда и потребности экономики Камчатского края. Использование труда мигрантов не является панацеей решения проблем на рынке труда, более того в перспективе избыточная опора на миграцию в решении кадровых проблем может привести к углублению структурных диспропорций. В этой связи необходимо принятие мер, направленных на увеличение собственных трудовых ресурсов и привлечение рабочей силы, исходя из потребностей экономики Камчатского края.

В 2014 году планируется дальнейшая корректировка законодательства в сфере трудовой миграции. Она коснется порядка определения потребностей России в иностранных работниках и их привлечения к труду. Этот вопрос остается актуальным и при подготовке предложений по модернизации института разрешений на временное проживание и видов на жительство. Существующий на сегодняшний день механизм квотирования привлечения иностранной рабочей силы очень сложный, неповоротливый, давно уже не отвечает современным требованиям и требует пересмотра. В качестве одного из возможных вариантов ФМС рассматривает отказ от существующих институтов, заменив их установлением доли используемой иностранной рабочей силы в экономике страны. По мнению сотрудников, службы это позволит сформировать максимально прозрачный порядок привлечения мигрантов к труду, оперативно реагировать на меняющиеся потребности российской экономики в кадрах.

В один момент изменить сложившуюся мотивацию человека практически невозможно, за исключением случаев экстремального характера (как землетрясение, цунами, техногенные катастрофы и прочие). Нужны конкретные мероприятия по управлению миграционными потоками, которые должны исходить из концепции социально-экономического развития Камчатского края на перспективу. Составной частью этой концепции должна стать программа закрепления населения с использованием мер стимулирующего характера. Реализация любых целей, которые ставятся для развития Дальнего Востока и, в частности, для Камчатского края, зависят от того, насколько успешным может быть превращение этой территории в район, где жизнь и экономическая деятельность людей происходит не в экстремальных, а нормальных, сравнимых с районами-эталонами условиях. В противном случае при любых инвестициях в развитие региона и его субъектов, серьезный результат не может быть получен, если население будет рассматривать свое пребывание в нем, как временное и их интересы будут находиться вне региона. В этом случае отпечаток «временности» будут носить все экономические проекты, которые не только осуществляются, но еще только принимаются к осуществлению.

Реализация Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г. в совокупности с Концепцией демографической политики РФ на период до 2025 г. предусматривает необходимость разработки Программы по управлению миграционными процессами на региональном уровне, которая была бы нацелена на рост демографического потенциала территории, в том числе увеличение его экономически активной части, необходимой для обеспечения народного хозяйства рабочей силой.

В Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г. предусматривается создание фондов по реализации мер стимулирования переселения граждан на работу в другие регионы, в том числе регионы Дальнего Востока. Между тем, из трех этапов реализации Концепции только на втором, к 2021 г. предусмотрено приостановить миграционный отток населения из Сибири и Дальнего Востока, а на третьем этапе – к 2026 г. предполагается обеспечить миграционный приток населения в районы Сибири и Дальнего Востока. Представляется, что для субъектов Дальнего Востока такой подход, в условиях интенсивного сокращения численности населения не совсем оправдан.

В связи с этим целесообразно приступить, не откладывая на потом, к решению следующих задач (параллельно учитывая необходимость проведения постоянного мониторинга, научноисследовательского анализа и прогноза миграционных процессов, оценки их влияния на социальноэкономические, демографические и иные аспекты развития региона, реализуя выборочные обследования по вопросам внутренней и международной миграции):

-

- вести работу в направлении обеспечения рабочими местами (при реализации мер по созданию новых и сохранению имеющихся рабочих мест) и заработной платой населения по социальным

стандартам, обеспечивающим достойную жизнь населения в крае;

-

- учитывать приоритет заработной платы в структуре мотивов миграции; восстановить стимулирующую роль заработной платы, устранив необоснованную дифференциацию в оплате труда по отраслям и территориям, поскольку самые распространенные причины, заставляющие людей покидать родные места, - это разница в уровне жизни, в уровне заработной платы, безработица;

-

- создавать условия и стимулы для содействия по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, используя необходимые преференции;

-

- использовать миграционный потенциал системы образования, поскольку образовательная миграция – источник формирования для территории, как российских квалифицированных специалистов, так и квалифицированных и интегрированных иностранных граждан;

-

- создавать условия и механизмы (путем разработки программы) для привлечения в край мигрантов с востребованными профессиональноквалификационными, образовательными, экономическими, демографическими, социокультурными и другими характеристиками, способных адаптироваться и интегрироваться в местном сообществе;

-

- совершенствовать систему привлечения временных трудовых мигрантов и определения потребности в иностранной рабочей силе, включая механизм квотирования и предоставления патентов;

-

- привлекать иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями экономики края, учитывая функционирование регионального рынка труда;

-

- регулировать миграционные потоки трудовых мигрантов в зависимости от целей и сроков пребывания, предотвращая незаконную миграцию; способствовать привлечению предпринимателей и инвесторов;

-

- создавать условия для адаптации и интеграции мигрантов, защиты их прав и свобод, обеспечения социальной защищенности, формирования конструктивного взаимодействия между мигрантами и местным населением;

-

- улучшить транспортную доступность населенных пунктов, реальные межселенные пассажиро - и грузопотоки; оптимизировать

внутреннюю миграцию на основе прогнозов социально-экономического развития отдельных муниципальных образований, информировать население о возможности и условиях трудоустройства при переезде в другую местность края;

-

- активно вести при государственном содействии программу строительства жилья для жителей края и прибывающих мигрантов на различных условиях (ипотечное кредитование, муниципальное жилье с последующими арендными отношениями или выкупом, др.). При этом важно создание системы льготного кредитования жилищного строительства для проживающего населения, переселенцев, выделение земельных участков для индивидуального и кооперативного жилищного строительства.

Целями управления миграционными процессами являются обеспечение устойчивого социальноэкономического и демографического развития территории, удовлетворение народнохозяйственного комплекса в трудовых ресурсах, использование интеллектуального и трудового потенциала мигрантов.

При этом все средства хороши, особенно современные. Речь идет об организации широкомасштабной рекламно-информационной кампании по созданию привлекательного образа Камчатского края, как для жителей России, так и на международном уровне, престижности труда и проживания здесь. Освещение в российских средствах массовой информации, используя, в том числе ресурсы Интернет, перспектив развития Камчатки и Дальнего Востока, его значимости для России в целом. Именно существующие проблемы в экономике Камчатского края, как ни парадоксально, делают этот регион - территорией неисчерпаемых возможностей для реализации творческих и новаторских идей, где существует безграничный потенциал карьерного роста для смелых и амбициозных представителей молодого поколения, особенно учитывая существующий дефицит в высококвалифицированных кадрах; где существует вероятность приобретения любого профессионального опыта. А это дорогого стоит.

Не стоит забывать и о том, что Камчатский край остается крайне привлекательным регионом с рекреационной точки зрения. Поэтому, развитие рекреационного туризма и организационнотехнического переустройства санаторнокурортных объектов на полуострове на базе термоминеральных источников, месторождений морских лечебных грязей, а также создание рекреационных зон в пределах крупных городских агломераций для массового отдыха населения, позволит, с одной стороны, заинтересовать потенциальных инвесторов, а с другой, – расширить возможности рынка труда и использования местной и привлеченной рабочей силы.

Путь, который предстоит пройти для восстановления нормальной демографической ситуации, предусматривающей управление миграционными потоками, безусловно, не прост, а реализация программ демографического оздоровления (положительной динамики естественного движения населения, предотвращение миграционного оттока) потребует значительных затрат, причем эффект от них проявится лишь со временем.

Тем не менее, стратегической целью развития края остается повышение уровня и качества жизни населения на основе динамичного развития экономики Камчатки, повышение ее эффективности и конкурентоспособности за счет совершенствования структуры и модернизации производства на базе опережающего и комплексного развития инфраструктуры.

Основными приоритетами развития социальной инфраструктуры Камчатского края являются: увеличение масштабов, повышение качества и обеспечение доступности для всех слоев населения необходимого для нормального проживания комплекса услуг ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и других отраслей жизнеобеспечения.

В частности, деятельность системы образования должна быть сконцентрирована на доступности общего образования и модернизации начального профессионального образования с целью обеспечения экономики местными кадрами рабочих профессий и повышения качества профессионального образования в целом. Развитие вузовской науки должно быть направлено на подготовку специалистов, востребованных не только традиционными, но и вновь развивающимися отраслями и видами экономической деятельности на полуострове.

Особое значение для региона имеет укрепление материальной базы медицинских учреждений и развитие сети, в первую очередь в отдаленных населенных пунктах, развитие телемедицины. Важнейшим для региональной медицины является восстановление системы санитарной санавиации, которая в условиях отдаленности и труднодоступности большинства районов Камчатки – единственный способ срочно доставить больного в специализированное медицинское учреждение или врача к пострадавшему.

Одной из главных проблем, тормозящих позитивные преобразования в отрасли ЖКХ, является крайняя изношенность основных фондов и инженерной инфраструктуры. В связи с этим основные усилия в отрасли должны быть направлены на решение проблемы модернизации и реконструкции коммунальных объектов, инженерных сетей и жилищного фонда. Среди первоочередных задач значатся повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, удовлетворение потребности населения в тепловой энергии, улучшение качества услуг с одновременных снижением затрат. Для реализации данных задач предстоит продолжить реконструкции систем водоотведения и жизнеобеспечения в городах и поселках края, строительство котельных, централизованного водоснабжения, внедрение систем энергообеспечения. Важным направлени- ем остается строительство социального жилья, что в условиях увеличения миграционного притока становится одним из основных факторов облегчения процедуры обустройства на новом месте. В случае привлечения квалифицированных специалистов и молодых перспективных кадров наличие свободного жилого фонда в распоряжении муниципальных органов власти создает последним дополнительные преимущества при подборе наиболее востребованных кадров. Именно такая информация, помимо уровня оплаты труда, порой отказывается решающей для специалистов, находящихся в свободном поиске, при осуществлении выбора между той или иной территорией трудоустройства.

Таким образом, реализация вышеперечисленных мероприятий в целом будет способствовать улучшению качества жизни населения, повышать его качество, особенно в сфере медицины, образования и жилищного строительства, содействовать привлечению мигрантов и закреплению населения в крае, обеспечивая его качественной социальной инфраструктурой.

-

1. Мотрич Е.Л., Найден С.Н. Перспективы развития Дальнего Востока и Забайкалья: социальнодемографические ограничения и возможности // Вестник Российской нации. 2012. №2-3.

-

2. Центральная база статистических данных. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ / Электронный ресурс. Режим доступа. http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/

-

3. Численность населения РФ по муниципальным образованиям на 1 января 2012 года. Стат. сб. Росстат. М., 2012.

-

4. Основные показатели уровня жизни населения по Камчатскому краю за 2011-2012 гг. Оперативная информация // Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. 2013. Электронный ресурс. Режим доступа. http://kamstat.gks.ru/

-

5. Социально-экономическое положение Камчатского края за январь-декабрь 2012 года: Оперативный доклад. Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2013.

-

6. Основные показатели социально-экономического положения регионов РФ на 1 января 2013 года: Оперативная информация // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ / Электронный ресурс. Режим доступа. http://www.gks.ru/

-

7. Камчатский статистический ежегодник. 2012: Стат. сб. Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2012.

-

8. О миграционной ситуации в Камчатском крае. Аналитическая записка. Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2013.

-

9. Трансграничные операции физических лиц и личные переводы. Статистика внешнего сектора. Официальный сайт Центрального банка РФ. / Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.cbr.ru/ statistics

-

10. Миграция населения Камчатского края. Стат. сб. Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2013.

-

11. Предположительная численность населения РФ до 2030 года. Стат. бюлл. Росстат. М., 2010.

-

12. Бараненкова Т. Выгоды и риски активизации миграционных процессов в России // Федерализм. 2013. №1.

Список литературы Население и уровень жизни дальневосточных окраин: вектор миграционных потоков камчатки

- Мотрич Е.Л., Найден С.Н. Перспективы развития Дальнего Востока и Забайкалья: социально-демографические ограничения и возможности // Вестник Российской нации. 2012. №2-3. EDN: PAARAH

- Центральная база статистических данных. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ / Электронный ресурс. Режим доступа. http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd.

- Численность населения РФ по муниципальным образованиям на 1 января 2012 года. Стат. сб. Росстат. М., 2012.

- Основные показатели уровня жизни населения по Камчатскому краю за 2011-2012 гг. Оперативная информация // Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. 2013. Электронный ресурс. Режим доступа. http://kamstat.gks.ru.

- Социально-экономическое положение Камчатского края за январь-декабрь 2012 года: Оперативный доклад. Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2013.