Население Калмыкии: основные геодемографические тренды первой четверти XXI века

Автор: Сущий С.Я.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 4 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье изучены основные тренды количественной, пространственной, поселенческой динамики населения Калмыкии в первой четверти XXI века. Установлено, что основным фактором геодемографических изменений являлась миграция. Активный отток населения определял повышенные темпы демографических потерь республики (8,8 % за 2002-2024 гг. - максимальный показатель среди регионов Юга России), несмотря на сохранение до начала 2020-х гг. положительного коэффициента естественного прироста. Некоторое сокращение масштабов миграционной убыли в 2000-е гг. и новый их рост в 2010-е гг. позволяют выделить в демографической динамике населения республики два периода, в целом совпадающие с двумя первыми десятилетиями XXI века. Отток населения носил повсеместный характер, но интенсивность его существенно различалась по территории Калмыкии. Максимальные демографические потери (21-30 %) в первой четверти века понесли западные и северо-западные районы (Городовиковский, Приютненский, Сарпинский, Кетчеровский), в которых значительные масштабы оттока совмещались с естественной убылью населения, обусловленной его национальной структурой (повышенной долей русских). В межрегиональном взаимообмене все территориальные сообщества Калмыкии, включая столицу, теряли население. Причем максимальным был отток из Элисты, которая компенсировала эту убыль притоком внутренних мигрантов. Во внутрирегиональной циркуляции населения столичная агломерация являлась в 2000-2020-е гг. единственным значительным центром притяжения. Этот процесс способствовал нарастающей концентрации демографического потенциала в Элисте и ее спутнике - с. Троицком (за 1989-2024 гг. их доля в населении республики выросла с 31,5 до 45,2 %). Аналогичный процесс протекал и на локальном уровне: в 2024 г. уже 53,9 % сельских жителей было сосредоточено в районных центрах (в 1989 г. - 42,2 %). Ограниченные масштабы республиканского рынка труда, обусловленные небольшим социально-экономическим потенциалом Калмыкии; сложные условия для жизни и хозяйственной деятельности населения определяют устойчивость миграционного оттока, который с большой вероятностью сохранит до 2040-2045 гг. республику на позиции южнороссийского региона с максимальными темпами общей депопуляции.

Калмыкия, геодемографическая динамика, система расселения, естественный прирост населения, миграционный отток

Короткий адрес: https://sciup.org/149147583

IDR: 149147583 | УДК: 314.925 | DOI: 10.15688/re.volsu.2024.4.15

Текст научной статьи Население Калмыкии: основные геодемографические тренды первой четверти XXI века

DOI:

Территория Калмыкии представляет соци-охозяйственную периферию Южного макрорегиона, что в значительной степени обусловлено крайне ограниченным демографическим потенциалом республики. Изучение особенностей пространственной и количественной динамики ее населения в последние 20–25 лет позволяет зафиксировать реальные возможности республиканского социума по обеспечению своего устойчивого экономического развития. Анализ геодемографичес-кой динамики Калмыкии представляет интерес и в связи с тем, что речь идет о единственном на Юге России регионе, до начала 2020-х гг. сохранявшем естественный прирост, но при этом имевшем максимальные в ЮФО удельные потери населения, связанные с его масштабным оттоком.

Различные аспекты геодемографической, этнонациональной, расселенческой динамики населения Калмыкии привлекали внимание многих специалистов, прежде всего представлявших научно-исследовательские структуры самой республики. Количественная динамика ее населения в 1990-е – начале 2000-х гг. анализировалась С. Годжаевой [Годжаева, 2007]. Миграционным процессам и их влиянию на систему расселения и демографическую динамику отдельных субрегионов Калмыкии были посвящены исследова- ния С. Деева, М. Убушаева [Деев, 2009; 2010; Убушаев, 2009]. Сдвиги в этнодемографической структуре населения республики изучались Н. Бадмаевой, Б. Иджаевой, Н. Очировой [Бадмаева, Иджаева, 2015; Очирова, 2011; 2017]. Ряд публикаций был посвящен анализу демографических процессов, характерных для крупных национальных общин республики в конце советского и в постсоветский период [Белоусов, 2024; Очи-рова, Белоусов, 2011].

Однако большинство этих работ относятся к 2000-м – первой половине 2010-х гг. и не фиксируют геодемографических тенденций населения республики, происшедших в последние 10–15 лет, не учтены в них и результаты Всероссийской переписи населения 2021 года.

Аналитико-статистическую базу исследования составляли результаты всероссийских переписей населения, данные текущего демографического учета, республиканские сборники статистики, отражающие динамику основных показателей количественной, естественной, миграционной динамики населения Калмыкии в 2000–2020-е гг. [Республика Калмыкия ... , 2010].

Результаты исследования

Особенность демографической динамики Калмыкии заключается в том, что кардинальная смена восходящего тренда, занявшего все пос- левоенные десятилетия в республике, совпала с концом советского периода. Своего количественного максимума ее население достигло в 1991 г. (328 тыс. чел.). В других регионах Юга России демографический рост растянулся до 1994– 1997 гг., уже исключительно за счет миграционного фактора. Приток переселенцев с большим запасом компенсировал возникшую и быстро нараставшую естественную убыль.

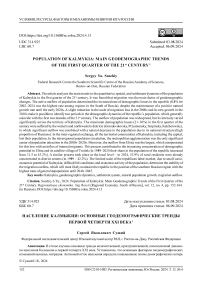

Ситуация в Калмыкии была обратной. Естественный прирост заметно снизился в сравнении с последним советским десятилетием, но устойчиво оставался в положительной зоне (2– 2,5 ‰ вплоть до конца 1990-х гг.) (рис. 1). Вместе с тем существовавший уже в советский период отток населения из республики заметно увеличился. При этом Калмыкия осталась малопривлекательной для многочисленных мигрантов из стран ближнего зарубежья и республик Северного Кавказа, предпочитавших перебираться в более развитые регионы Юга России.

Основная причина заключалась в природноклиматических особенностях республики. Засушливый, резко континентальный климат, господство пустынных и полупустынных ландшафтов определяли не только ее общую слабую заселенность, но и отчетливо экстенсивный характер социально-экономического развития. В 7 из 13 районов Калмыкии, занимавших почти ¾ ее площади, плотность населения в конце советского периода составляла 1–3 чел. / кв. км, а без учета районных центров, на которые приходилось 50–60 % жителей муниципальных образований, плотность сельского населения не поднималась выше 1–1,5 чел. / кв. км. Единственным относительно крупным городом в пределах Калмыкии была Элиста, но и ее демографический потенциал в конце 1980-х гг. не дотягивал до 100 тыс. человек.

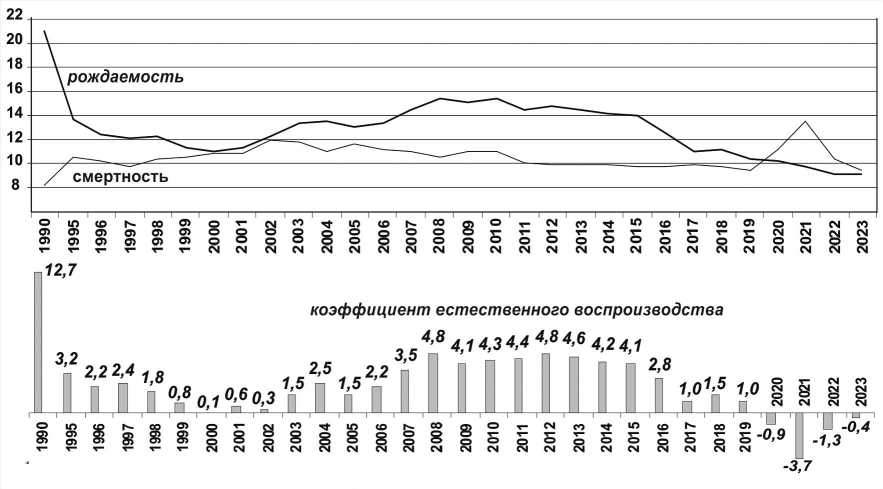

Из-за системного кризиса российской государственности дотационная Калмыкия оказалась в социально-экономическом состоянии, не менее критическом, чем большинство республик Северного Кавказа. Даже в условиях масштабного притока переселенцев на Юг России в начале 1990-х гг. она оставалась единственным регионом, в котором миграционное сальдо было устойчиво отрицательным. Только за 1993–1995 гг. чистый отток из Калмыкии составил 8,1 тыс. чел. (см. рис. 2), а 1992-й стал первым годом общей демографической депопуляции республики, обозначив начало нового устойчивого тренда. За 1989–2002 гг. население Калмыкии сократилось на 30 тыс. человек (9,6 % общей численности). С учетом суммарного естественного прироста за этот период, составившего примерно 2,7 % (8,6 тыс. чел.), механические потери достигали 38–39 тыс. чел., что существенно превышало официальные данные миграционного учета, очевидно не полностью фиксировавшего выезжавших из региона 2.

Отток населения из сельской местности республики был повсеместным. Однако макси-

Рис. 1. Показатели естественного воспроизводства населения Калмыкии в 1990–2023 гг., ‰ Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2024; Республика Калмыкия ... , 2010].

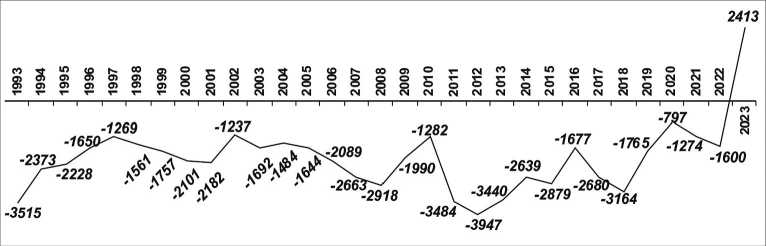

мальные потери понесли Ики-Бурульский и Юс-тинский районы, утратившие в данный период почти треть своего населения. Еще в четырех районах убыль составила 23–28 % (рис. 3). При этом часть сельских мигрантов перемещалась не в другие российские регионы, а в свой административный центр – население Элисты за 1989– 2002 гг. увеличилось на 17,9 %. На протяжении 1990-х гг. столица, ставшая центром-стотысяч-ником, оставалась почти единственным пространственным полюсом демографического роста в пределах республики. Сопоставимый демографический рост продемонстрировало только с. Троицкое (18,1 %).

В целом же, имея лучшие на Юге России показатели естественного воспроизводства, Калмыкия в 1990-е гг. теряет почти десятую часть своего населения и к началу XXI в. превращается в наиболее демографически неблагополучный южнороссийский регион.

Геодемографическая динамика в 2000-е годы

Согласно официальной статистике, 2000-е гг. были связаны с определенной демографической стабилизацией республики. За 2002–2010 гг. численность ее населения сократилась только на

Рис. 2. Миграционное сальдо населения Калмыкии в 1993–2023 гг., чел.

Примечание . Рассчитано по: [База данных ... , 2024; Республика Калмыкия ... , 2010].

Рис. 3. Количественная динамика населения Элисты и районов Калмыкии по периодам за 1989–2024 гг., %

Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2024; Всероссийская перепись ... , 2002; 2010; Республика Калмыкия ... , 2010].

2,9 тыс. чел. (–1 %), при этом миграционная убыль, по официальным данным, за этот период составила 15,8 тыс. чел., естественный прирост – 7,3 тыс. человек. Иными словами, общая демографическая убыль должна была составить 8,5 тыс. чел. (табл. 1).

Зафиксированное расхождение (порядка 5,5 тыс. чел.) могло быть результатом завышенной оценки миграционного оттока либо некоторого занижения показателя естественного прироста. То и другое представляется маловероятным, но можно предположить, что в формировании данного статистического «зазора» принимали участие оба указанных фактора, реальное соотношение которых требует самостоятельного изучения.

Достигнув в 2000–2002 гг. своего минимума, естественный прирост населения Калмыкии с середины 2000-х гг. постепенно идет вверх. Этот восходящий тренд ускоряется во второй половине десятилетия, параллельно активизации демографической политики российской власти. К концу 2000-х гг. этот показатель закрепляется на уровне 4,4–4,8 ‰ (1,3–1,35 тыс. чел. в год). Но положительный сдвиг задавался исключительно ростом рождаемости прибавившей за десятилетие 3–4 ‰ (рост с 11 до 15–15,3 ‰). Уровень смертности республиканского населения в 2000-е гг. практически не изменился, пульсируя в диапазоне 10,5–11,5 ‰. Естественный прирост позволил минимизировать демографические потери, несмотря на то, что чистый отток населения из республики после минимальных показателей середины 2000-х гг. (1,2–1,7 тыс. чел. в год) к концу этого десятилетия также продемонстрировал рост.

Поскольку подъем репродуктивной активности имел повсеместный характер, положительные сдвиги в демографической динамике населения фиксировались во всех районах республики. Половина из них по-прежнему теряла население, но эта убыль в целом за 2002–2010 гг. не превысила 3–5 % (за исключением Городовиковского района, потерявшего более 10 %) (см. рис. 3).

В 4 районах численность населения стабилизировалась, а в Октябрьском, Целинном и Чер-ноземельском даже отмечался ее небольшой рост. Территориальный эпицентр положительной динамики не изменился – он совпадал со столичным субрегионом Калмыкии. Однако если в первое постсоветское десятилетие росла сама Элиста, то теперь в лидерах были прилегающие к ней сельские территории Приютненского района, население которого за межпереписный период выросло на 5 %.

Имел место характерный для большинства регионов России процесс метрополизации населения, его нарастающей концентрации в пределах наиболее развитого и динамичного территориального сообщества. Если в 1989 г. на столичный субрегион (Элиста + Приютненский район) приходилось 35,5 % жителей республики, то в 2010 г. – 41 %, а в 2010 г. – 44,3 %. При этом для значительной части внутренних переселенцев наиболее оптимальной локацией по материальным причинам в 2000-е гг. оказывалась уже не сама столица, а ее ближайшие окрестности 3, что также соответствовало общероссийскому тренду на опережающий рост ближайшей к крупнейшему региональному центру сельской периферии. В случае Калмыкии речь фактически шла об одном населенном пункте – с. Троицком (административном центре Целинного района), расположенном в 14 км от Элисты, которое уже с 1990-х гг. начинает превращаться в поселение-спутник республиканской столицы, демонстрируя высокие темпы демографического роста. Напомним, что за 1989–2000 гг. население Троицкого росло быстрее, чем в Элисте.

В «нулевые» тренд на опережающий рост спутника стал еще очевидней. За 2002–2010 гг.

Таблица 1

Показатели естественной и механической динамики населения Калмыкии за 1993–2024 гг., тыс. чел.

|

Показатель |

1993–2002 |

2003–2010 |

2011–2015 |

2016–2020 |

2021–2024 |

1993–2024 |

2003–2024 |

|

Демографическая динамика, тыс. чел.* |

–27,20 |

–2,93 |

–8,92 |

–9,43 |

–4,37 |

–52,85 |

–25,65 |

|

Миграционная убыль, тыс. чел.* |

–19,87 |

–15,76 |

–16,39 |

–10,08 |

–0,46 |

–62,56 |

–42,69 |

|

Естественный прирост, тыс. чел.* |

5,47 |

7,33 |

6,13 |

1,32 |

–1,64 |

18,61 |

13,14 |

|

«Зазор» между официальными данными |

–12,80 |

5,50 |

–1,34 |

–0,67 |

–2,27 |

–11,58 |

1,22 |

Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2024; Республика Калмыкия ... , 2010]. * – официальные данные.

число его жителей увеличилось на 15,9 % (с 10,3 до 11,9 тыс. чел.), а население Элисты практически не изменилось. Демографическая динамика всего Приютненского района без учета Троицкого в этот период была отрицательной (–7,3 %). Таким образом, в пределах республики в 2000-е гг. полюс демографического роста фактически ограничивался одним селом.

Геодемографические тренды 2010–2020-х годов

Падение коэффициента рождаемости населения фиксировалось в Калмыкии с начала 2010-х гг., го в первой половине этого десятилетия начал давать результат развернутый несколькими годами ранее комплекс мероприятий, направленных на снижение смертности населения. Ее показатель снижается на 1–1,5 ‰ (до 10 ‰), позволяя республике до 2014–2015 гг. удерживать коэффициент естественного прироста на уровне 4 ‰.

Однако этого небольшого демографического пополнения (1,1–1,2 тыс. чел. / год) было абсолютно недостаточно для компенсации миграционного оттока, который в первой половине 2010-х гг. возвращается к рекордным отметкам начала 1990-х годов. За 2011–2015 гг. миграционная убыль составила 16,4 тыс. чел. (около 6 % всего демографического потенциала республики). Общая численность населения Калмыкии сокращается с 289,5 тыс. до 280,6 тыс. чел., опустившись к показателю середины 1970-х годов.

Во второй половине 2010-х гг. чистой отток из республики составил 10,1 тыс. чел., но некоторое его снижение не привело к сокращению демографических потерь населения вследствие падения уровня рождаемости. За 2015– 2019 гг. он снизился с 13,9 до 10,4 ‰, увлекая вниз и коэффициент естественного прироста. В 2019 г. последний составил 1 ‰, а начавшаяся в 2020 г. мировая пандемия COVID-19 впервые с середины 1940-х гг. опустила его в отрицательную зону. Уровень смертности на пике эпидемии в 2020–2021 гг. составлял в республике 11–13,5 ‰ (на 2–3 ‰ выше предыдущих лет).

Последующее возвращение коэффициента смертности к многолетней норме ситуации не изменило – естественная убыль населения сохранилась, хотя и существенно сократилась в размерах. Таким образом, с начала 2020-х гг. оба фактора демографической динамики начали работать на общую депопуляцию Калмыкии, насе- ление которой за 2016–2020 гг. сократилось на 9,4 тыс. чел., а в 2020–2024 гг. еще на 4,3 тысячи. В целом за 2010–2024 гг. республика потеряла 9,6 % демографического потенциала – максимальный показатель среди регионов Юга России, при этом она оставалась единственным административным образованием ЮФО, имевшим в 2010-е гг. естественный прирост, составивший за десятилетие 2,6 % 4.

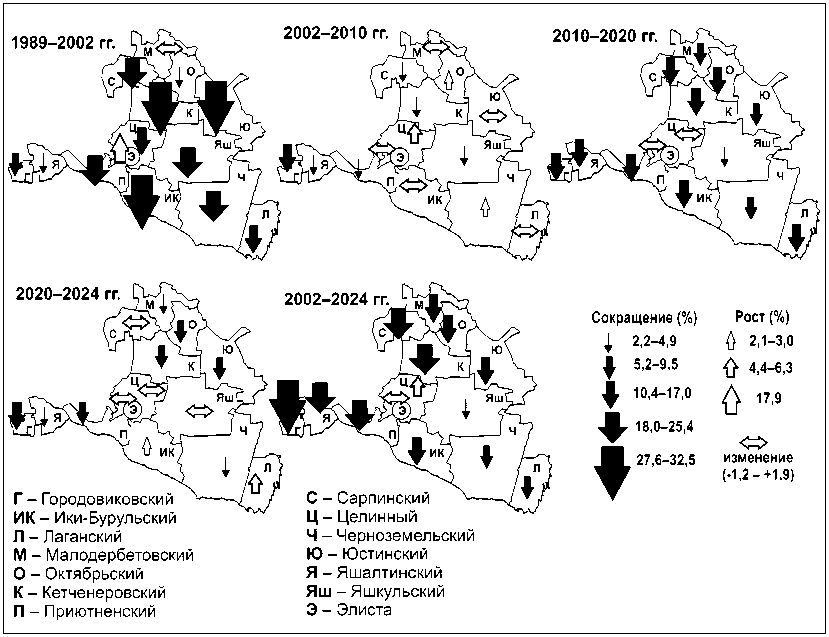

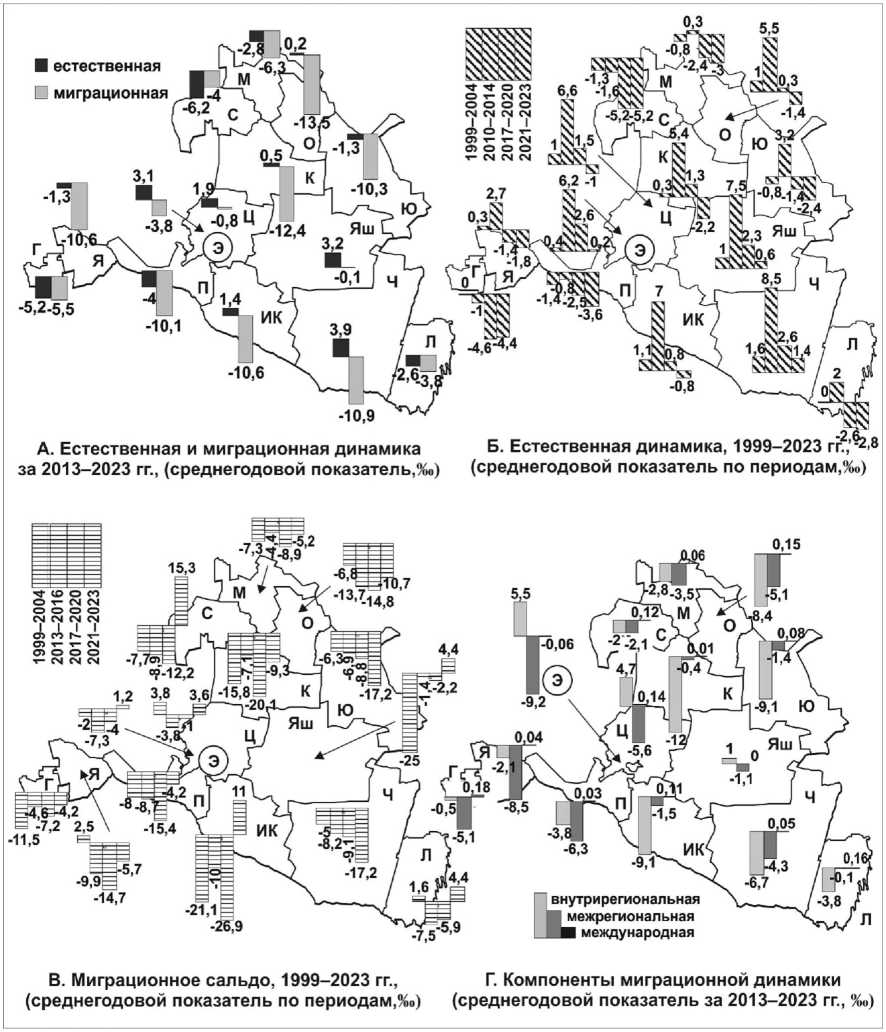

Как и в 1990-е гг., территория республики с первой половины 2010-х гг. практически полностью находилась в зоне депопуляции, в большинстве районов достигавшей значительных величин (более 1 % населения в год). Масштабы потерь, уровень и соотношение естественной и миграционной динамики по отдельным административным образованиям обнаруживают прямую корреляцию с национальной структурой местного населения и социально-экономическими факторами.

В районах со значительной долей русских коэффициент естественного прироста уже в начале 2010-х гг. находился около нуля или в отрицательной зоне. В Сарпинском, Городовиковском, Приютненском, Яшалтинском районах, в которых русские количественно доминировали (51–58 % жителей по переписи 2021 г.), среднегодовая естественная убыль за 2013–2023 гг. составляла 4–6 ‰, тогда как на территориях с повышенной концентрацией титульного населения и/или представителей северокавказских общин этот показатель заметно превышал среднереспубликанское значение. В первой половине 2010-х гг. естественный прирост в них поднимался до 6–8 ‰ (Ики-Бурульский, Черноземельский, Яшкульский районы). Выше 6 ‰ он был в это время и в столичном субрегионе, что помимо национального фактора объяснялось устойчивым притоком мигрантов молодого и среднего возраста, повышавших общую репродуктивную активность населения.

Однако в течение 2010-х гг. показатели естественной динамики всех административных образований Калмыкии заметно ухудшились. Если в 2010–2014 гг. естественная убыль фиксировалась только в двух районах республики, то в 2017– 2020 гг. уже в 7, а в 2001–2023 гг. естественный прирост сохранялся только в Черноземельском и Яшкульском районах. В целом за 2010–2024 гг. население Калмыкии продемонстрировало небольшой естественный рост, составивший около 2 % (5,7 тыс. чел.). Миграционная убыль за этот же период превысила 28 тыс. чел., определив быстрые темпы общей депопуляции республики.

Тем самым именно миграционный фактор продолжал доминировать в демографической динамике региона.

Масштабы оттока варьировали по районам Калмыкии в широком диапазоне, коррелируя с экономической динамикой каждого территориального сообщества, но механическая убыль в 2010-е гг. была характерна для всех районов и столицы. В первой половине этого десятилетия она находилась в коридоре 1,4–13,7 ‰, во второй составила 1,0–26,9 ‰. При этом число районов, терявших в результате оттока более 1,0 % населения в год, возросло с 2 до 6 (в Ики-Бурульском и Кет-ченеровском районах она составляла в 2017– 2020 гг. соответственно 2,7 и 2,0 %).

Значительная миграционная убыль определяла и повсеместный характер общей депопуляции. В целом за 2011–2020 гг. 8 районов Калмыкии из 13 потеряли 11–16,3 % своего населения. В зоне демографической депопуляции находилась и сама республиканская столица (–0,5 %). Рост населения продемонстрировал только столичный Целинный район (1,9 %), как и в 2000-е гг. локализовавший значительное число внутренних переселенцев, перебиравшихся в столичный субрегион, еще точнее – в с. Троицкое, население которого за 2010–2020 гг. выросло на 7 % (с 11,94 до 12,79 тыс.). Численность жителей остальных поселений Целинного района за этот же период сократилось на 5,6 %.

С начала XXI в. именно Троицкое обеспечивало абсолютный рост демографического потенциала столичной агломерации 5 и нарастающую концентрацию населения в столичном субрегионе республики. Доля Элисты и ее спутника в населении Калмыкии за 2002–2024 гг. выросла с 40,6 до 45,2 %, при этом в демографической структуре самой столичной агломерации удельный вес Троицкого за этот период поднялся с 8,7 до 10,8 %.

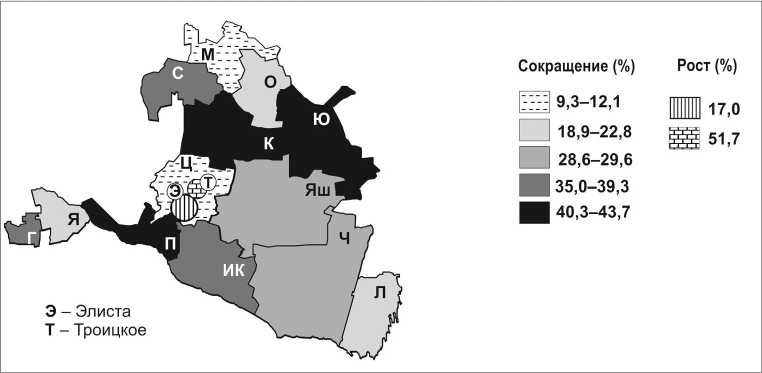

Обратной стороной этого процесса являлось запустение и без того малозаселенных территорий региона. Если в 1989 г. 3 района республики имели плотность населения менее 2 чел. / кв. км, то в 2024 г. – уже 5. За 1989– 2024 гг. Приютненский, Кетченеровский и Юс-тинский районы потеряли более 40 % своего населения, еще в 3 убыль составила 35–39 % (рис. 4). Отметим, что даже в наименее де-популяционном, по официальной статистике, Целинном районе (убыль 9,3 %) определенное демографическое благополучие определялось исключительно с. Троицким, без учета которого убыль местного населения составляла 41,4 %, то есть даже на сельских территориях, прилегающих к республиканской столице, население в постсоветский период убывало очень быстрыми темпами.

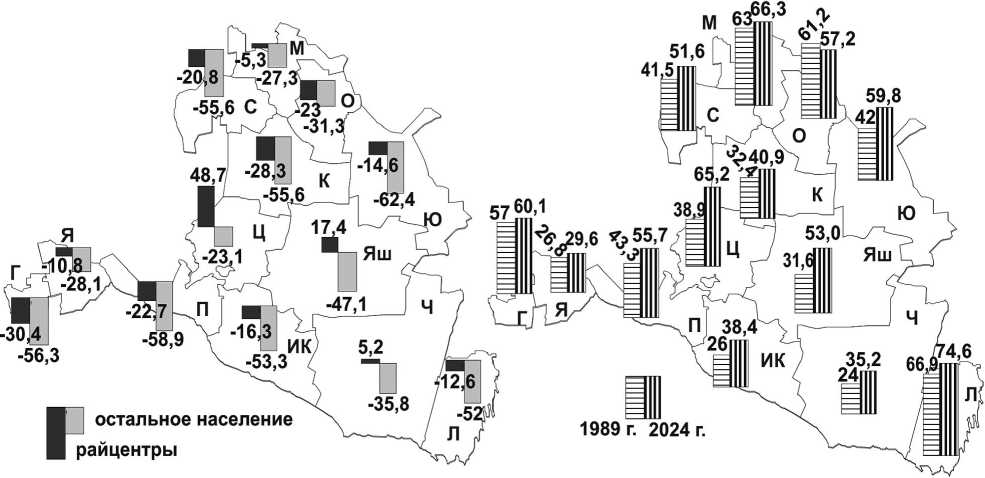

Вместе с тем процесс пространственной концентрации населения происходил и в пределах самих сельских районов Калмыкии, начиная с низших таксономических уровней поселенческой сети. Максимальными темпами сокращалось число жителей в самых малых населенных пунктах. Значительно меньше были потери районных центров, за 1989–2021 гг. их совокупная демографическая убыль составила 8,8 %, а остальное население сельских районов республики сократилось на 31,5 %. Как следствие, ощутимо (с 42,2 до 53,9 %) выросла доля районных центров в общем демографическом потенциале своих административных образований.

Рис. 4. Динамика населения Элисты и районов Калмыкии за 1989–2024 гг., % Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2024; Всесоюзная перепись ... , 1989].

Процесс такой локальной пространственной концентрации населения фиксировался во всех сельских районах Калмыкии, за исключением Октябрьского (рис. 5). Повторимся, что такая внутрирайонная концентрация в большинстве случае означала лишь менее быстрые темпы общей демографической депопуляции. В абсолютных цифрах за 1990–2010-е гг. выросло население только 3 административных центров Калмыкии (в Целинном, Черноземельском и Яшкульском районах).

Поскольку общие естественные потери за постсоветский период были невелики даже в районах с высоким удельным весом русского населения, а в остальных административных образованиях до начала 2020-х гг. сохранялся естественный прирост, масштабная демографическая убыль, фиксируемая по всей территории республики, являлась следствием миграционной динамики, прежде всего ее внутрирегиональной и межрегиональной составляющих.

Анализ пространственной структуры внутрирегиональной компоненты обнаруживает, что единственным территориальным образованием республики, имевшим устойчивый приток внутренних переселенцев, являлась столичная агломерация (среднегодовой чистый приток в 2013– 2023 гг. составлял 5–5,5 ‰). Остальные территории во внутриреспубликанском взаимообмене население теряли. Потери эти, как правило, были значительными, а в Ики-Бурульском, Кетченеров-ском, Октябрьском, Юстинском районах они достигали 0,8–1,2 % в год (см. рис. 6).

Однако внутренняя циркуляция, влияя на скорость социодемографической поляризации республиканского пространства, не отражалась на динамике численности ее населения, которая зависела от масштабов межрегиональной и международной миграции (прежде всего первой компоненты). За 2013–2023 гг. суммарная миграционная убыль из республики в другие регионы России составила 17,6 тыс. чел., а чистый приток из других государств – 97 человек. В течение последнего десятилетия чистый отток в другие регионы России из Калмыкии колебался в диапазоне 0,9–3,2 тыс. чел., составляя в среднем 2 тыс. в год.

Устойчивая межрегиональная убыль фиксировалась во всех административно-территориальных образованиях республики, включая столицу. Причем именно Элисту отличали максимальные темпы оттока населения в другие регионы, существенно превышавшего масштабы внутреннего миграционного пополнения (соответственно 10,97 и 6,51 тыс. чел. за 2013–2023 гг.).

Это обстоятельство свидетельствовало не только о глубокой социокультурной периферий-

А. Динамика населения райцентров и остального Б. Доля райцентров в населении районов, % населения районов за 1989-2021 гг., %

Рис. 5. Процесс концентрации сельского населения Калмыкии в районных центрах Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2024; Всесоюзная перепись ... , 1989].

ности республиканского социума, но и о серьезных социально-экономических проблемах Калмыкии. Впрочем, анализ общих масштабов миграционных потерь в территориальном разрезе позволяет сделать вывод о том, что системное притяжение Элисты на большей части Калмыкии в 2010–2020-е гг. все еще перевешивало влияние крупных российских центров и регионов. В 6 районах отток населения в столичный субрегион был больше, чем за пределы республики, в 2 был сопоставимым. И только в западной части Калмы- кии (Городовиковский, Приютненский, Яшалтин-ский районы) мигранты преимущественно ориентировались на другие регионы России.

Анализируя миграционную динамику населения Калмыкии, нельзя не отметить феномен 2023 г. – впервые за весь постсоветский период был зафиксирован чистый приток населения в республику из других регионов России, составивший 2,41 тыс. человек. Он был зафиксирован почти во всех районах. Маловероятно, что миграционный тренд, сложившийся

Рис. 6. Естественная и миграционная динамика населения Калмыкии в первой четверти XXI века Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2024; Всесоюзная перепись ... , 1989; Республика Калмыкия ... , 2010].

еще в 1960–1970-е гг. и сохранявшийся последующие полвека, может претерпеть кардинальную трансформацию, но для республики будет иметь большое значение даже некоторое сокращение темпов оттока, с которым связаны практически все демографические потери постсоветского периода, за который население Калмыкии сократилось на 55,6 тыс. человек. В долевом измерении (–17,3 %) это был максимальный показатель среди всех регионов южного макрорегиона в составе двух федеральных округов.

Вместе с тем в общем рейтинге депопуляции российских регионов за 1990–2020 гг. республика находилась только на 30-й позиции, поскольку «лидеры» этого списка (в своем большинстве территории Центральной России, Севера и Дальнего Востока, утратившие 25–38 % населения) помимо масштабных миграционных потерь имели серьезную естественную убыль населения. В Калмыкии же естественный прирост (около 18,6 тыс. чел.) позволял компенсировать часть миграционных потерь.

В списке регионов с максимальной миграционной убылью Калмыкия, потерявшая в постсоветский период в результате оттока 21,4 % своего населения, располагалась уже на 7-м месте, и даже некоторое сокращение оттока может существенно облегчить демографическую проблему республики, уже вошедшей в период устойчивой естественной убыли населения.

Среднесрочные демографические перспективы Калмыкии

Анализ расчетных прогнозов населения республики, выполненных специалистами Госкомстата в последние 10–15 лет, обнаруживает пульсацию в очень широком коридоре, величина которого серьезно девальвирует исследовательскую ценность выполненных оценок. Так, согласно прогнозу от 2009 г., население республики в 2021 г. должно было составить в зависимости от сценария 273,7–286,9 тыс. человек. Расчетные оценки, выполненные в 2013 г., дали уже совсем другой количественный диапазон – 254,7–262,6 тыс. чел. (табл. 2). Таким образом, всего за четыре года расчетные варианты сместились на 7–9 %, что представляется неоправданно большой величиной, если учитывать достаточно близкий горизонт прогнозирования. При этом реальные размеры населения республики в 2021 г. (267,1 тыс. чел.) не попали ни в один из полученных прогнозных диапазонов.

Основные параметры последнего демографического прогноза населения республики, выполненного в конце 2023 г., представляются достаточно реалистичными. По оценке специалистов Госкомстата, коэффициент естественного прироста в Калмыкии будет оставаться отрицательным в ближайшие 20 лет, но величина его в 2020-е гг. не будет превышать 2 ‰, а в 2030-е гг. снизится до 0,8–1,4 ‰ (то есть

Таблица 2

Прогнозы количественной динамики населения Калмыкии на 2010–2031 гг., тыс. чел.

|

Вариант прогноза |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

Прогноз |

||

|

2021 г. \ |

2026 г. \ |

2031 г. |

||||||||

|

Прогноз Госкомстата 2009 г. |

||||||||||

|

Низкий |

289,5 |

282,5 |

281,9 |

281,4 |

280,7 |

280,0 |

279,2 |

273,7 |

266,7 |

260,7 |

|

Средний |

282,8 |

282,6 |

282,7 |

282,8 |

282,8 |

282,8 |

281,7 |

279,8 |

278,7 |

|

|

Высокий |

282,9 |

283,2 |

283,8 |

284,4 |

284,9 |

285,5 |

286,9 |

287,3 |

288,9 |

|

|

Прогноз Госкомстата 2013 г. |

||||||||||

|

Низкий |

281,3 |

278,0 |

274,6 |

254,7 |

233,1 |

211,2 |

||||

|

Средний |

281,7 |

279,0 |

276,1 |

259,1 |

239,5 |

218,7 |

||||

|

Высокий |

282,0 |

279,7 |

277,3 |

262,6 |

244,3 |

223,7 |

||||

|

Прогноз Госкомстата 2020 г. |

||||||||||

|

Низкий |

266,8 |

253,3 |

239,2 |

|||||||

|

Средний |

269,1 |

260,4 |

251,9 |

|||||||

|

Высокий |

270,0 |

265,0 |

260,8 |

|||||||

|

Прогноз Госкомстата 2023 г. |

||||||||||

|

Средний |

258,6 \ |

248,8 |

||||||||

|

Реальная динамика |

289,5 |

288,9 |

286,7 |

284,1 |

282,0 |

280,6 |

278,3 |

267,1 |

– |

|

Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2024; Предположительная численность ... , 2023].

соответственно 500–550 и 220–350 чел. в год). При таком сценарии общие масштабы естественной депопуляции за 2025–2030 гг. не превысят 1,2 % населения, а за 2030-е гг. ограничатся 1,3–1,7 %. В абсолютных цифрах речь идет о сокращении общей его численности за 2025–2040 гг. на 6,5–7,5 тыс. человек.

И основные демографические потери республики, как и раньше, будут связаны с оттоком населения. Согласно среднему варианту, среднегодовые размеры последнего с 1,3–1,5 тыс. чел. в 2025–2030 гг. сократятся до 1,1–1,2 тыс. чел. в 2030-е годы. Если учитывать, что в 2010-е гг. данный показатель составлял 2,6 тыс., то речь идет о существенном улучшении миграционного сальдо. Заметим, что положительное значение последнего, зафиксированное в республике в 2023 г., является косвенным свидетельством достаточно высокой вероятности прогноза Госкомстата на поступательное сокращение масштабов оттока из республики.

Однако даже при таком достаточно мягком сценарии демографические потери республики до 2030 г. составят более 6 %, а к 2045 г. ее население сократится до 227 тыс. чел. (на 15 %). Не менее существенно то, что территориальное распределение этих потерь с большой вероятностью останется столь же неравномерным, как в предыдущие десятилетия. Даже при 1,5-кратном сокращении масштабов оттока от среднегодового уровня 2013–2023 гг. и сохранении показателей естественного воспроизводства первой половины 2020-х гг. число жителей Кетченеровского, Октябрьского, При-ютненского, Юстинского, Яшалтинского районов за 2025–2045 гг. сократится на 20–23 %; Горо-довиковского, Ики-Бурульского, Сарпинского – на 16,5–17,5 %.

С большой вероятностью сократится население даже Элисты, притом что столичный «тандем» за счет роста Троицкого сможет сохранить или несколько увеличить свои размеры и, соответственно, заметно нарастить долю в структуре республиканского населения (к 2045 г. она может подняться до 53–53,5 %). Очевидно, что не остановится и процесс дальнейшей концентрации сельского населения республики в районных центрах, в реальности означающий опережающие темпы депопуляции нижних уровней местной поселенческой сети. При этом именно наиболее пустынные районы республики могут нести наиболее ощутимые потери.

Выводы

На протяжении постсоветского периода Калмыкия оставалась наиболее демографически убывающим регионом Юга России. За 1991– 2024 гг. ее население сократилось на 18,7 % (с 328 тыс. до 266,8 тыс. чел.). Темпы убыли колебались по десятилетиям в широком диапазоне: с 0,7–0,8 % в год (1990-е гг.) они снизились до 0,12–15 % (2000-е гг.) и снова выросли в 2010-е и 2020-е гг. (соответственно 0,6–0,7 % и 0,5–0,6 %). При этом вплоть до начала 2020-х гг. население республики сохраняло естественный прирост и демографические потери определялись исключительно оттоком населения.

Сальдо миграционного взаимообмена с другими регионами было отрицательным для всех административно-территориальных образований Калмыкии, включая Элисту. Помимо межрегиональной миграционной убыли практически все районы республики несли демографические потери и во внутрегиональной циркуляции населения. Значительная часть внутренних мигрантов перебиралась в столичную агломерацию, представленную Элистой и Троицким, административным центром Целинного района.

Этот приток, формируя единственный в республике пространственный полюс демографического роста, параллельно способствовал ускоренной депопуляции остальной территории республики, прежде всего самых нижних уровней. Опережающая депопуляция малых и небольших населенных пунктов, в свою очередь, вела к концентрации сельского населения в райцентрах республики, большинство из которых в начале 2020-х гг. включали уже 55–75 % жителей своих административных образований.

Таким образом, решение демографической проблемы Калмыкии напрямую зависит от способности республиканской власти разработать и реализовать обширный комплекс социально-экономических и социокультурных мероприятий, способных ощутимо сократить масштабы трудовой миграции населения. Однако с учетом ограниченного системного потенциала республики эта управленческая цель в настоящее время представляется задачей максимальной сложности.

Список литературы Население Калмыкии: основные геодемографические тренды первой четверти XXI века

- Бадмаева Н. В., 2009. Внутрирегиональные миграционные процессы в Республике Калмыкия // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. № 1. С. 69–72.

- Бадмаева Н. В., Иджаева Б. В., 2015. Этническая структура расселения в Республике Калмыкия // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. № 1. С. 135–140.

- База данных муниципальных образований, 2024. URL: https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi

- Белоусов С. С., 2024. Формирование новых этнических групп в Калмыкии в 1957–1991 гг. // Oriental Studies. № 17 (1). С. 64–74.

- Всесоюзная перепись населения 1989 года, 1989. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php

- Всероссийская перепись населения 2002 года, 2002. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus02_reg1.php

- Всероссийская перепись населения 2010 года, 2010. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus10_reg1.php

- Годжаева С. Н., 2007. Население Калмыкии: основные тенденции изменения в 90-х гг. ХХ века // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Спецвыпуск. С. 86–89.

- Деев С. Ю., 2009. Влияние миграции на этническую структуру населения // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. № 1. С. 128–131.

- Деев С. Ю., 2010. Динамика миграционных процессов в Калмыкии (постсоветский период) // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. № 1 (20). С. 124-130.

- Очирова Н. Г., 2011. Этнодемографические тенденции в Республике Калмыкия в период трансформации российского общества (1990–2000-е годы) // Научная мысль Кавказа. № 4. С. 110–114.

- Очирова Н. Г., 2017. Этническая структура населения Калмыкии в постсоветском пространстве (1990-е – 2000-е гг.) // Вестник Калмыцкого университета. № 36 (4). С. 38–46.

- Очирова Н. Г., Белоусов С. С., 2011. Этносоциальное развитие немецкого населения Калмыкии во второй половине XIX – начале XXI веков // Научная мысль Кавказа. № 2. С. 97–103.

- Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 г., 2023. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285

- Республика Калмыкия. Статистический ежегодник. 2010, 2010. Элиста: Астраханьстат. 132 c.

- Убушаев М. Б., 2009. Миграционные процессы в Республике Калмыкия в постсоветский период // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. № 1. С. 65–69.