Население мелких млекопитающих лесопарковых зон г. Нижнего Новгорода

Автор: Мельник С.А., Борякова Е.Е., Белоусова В.В., Сорокина Ю.А.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (89), 2023 года.

Бесплатный доступ

Было исследовано население мелких млекопитающих в пяти лесопаркох г. Нижнего Новгорода. Доминирующим видом на всех обследованных участков является рыжая полевка, В качестве содоминантов выступают малая лесная мышь и полевая мышь. В случае выраженного антропогенного пресса содоминантом является полевая мышь.

Антропогенное воздействие, полевая мышь, мелкие млекопитающие, лесопарки, проективное покрытие

Короткий адрес: https://sciup.org/148327464

IDR: 148327464 | УДК: 599.323

Текст статьи Население мелких млекопитающих лесопарковых зон г. Нижнего Новгорода

Видоизменение структуры сообществ под влиянием антропогенного пресса является одной из ведущих проблем современного мира. Мелкие млекопитающие в силу своей высокой пластичности и плодовитости являются группой, которая успешно может адаптироваться к изменениям условий среды. Мелкие млекопитающие являются одним из модельных объектов экологических исследований, т. к. играют важную роль в ценозах и имеют огромное эпидемиологическое значение. Целью данной работы являлось изучение населения мелких млекопитающих нескольких крупных лесопарков г. Нижнего Новгорода.

Исследования были проведены в летний период 2021 г. Было обследовано 5 лесопарков, таких как памятники природы «Дубрава Ботанического сада Университета», «Урочище Слуда», «Малиновая гряда», «Щелоковский хутор» и лесной массив «Марьина роща». В каждом лесопарке было выбрано по одному участку, которые были представлены следующими растительными ассоциациями: дубо-клено-липняк копытнево-снытевый (пробная площадка 1 (далее пп1), «Дубрава Ботанического сада Университета»), клено-липняк медунице-копытнево-снытевый (пп2, «Щелоковский хутор»), кленовник медунице-пролесниково-снытевый (пп3, «Марьина роща»), клено-липняк копытнево-снытевый (пп4, «Урочище Слуда»), березо-кленовник снытевый (пп4, «Малиновая гряда»). Геоботаническое описание растительных ассоциаций было проведено по стандартной методике с использованием шкалы обилия Браун-Бланке. Показатели среды были оценены методом фитоиндикации по шкалам Элленберга. В качестве показателя антропогенной нагрузки было использовано значение проектив- ного покрытия. При изучения населения мелких млекопитающих был применен метод ловчих линий с использованием стандартных давилок конструкции Геро. Было отработано 1050 ловушко/суток и отловлено 124 экземпляра мышевидных грызунов, относящихся к 3 видам: Myodes glareolus Scheber, Apodemus uralensis Pall., Apodemus agrarius Pall.

Численность мышевидных грызунов составляет: на участке пп1 – 9,5% попадания, на участке пп2 - 13,3% попадания, на участке пп3 - 13,8% попадания и на участках пп4 и пп5 - 12,4 и 10% соответственно. Такой показатель численности для мелких млекопитающих является низким по сравнению с антропогенно-ненарушенными местообитаниями [2]. В населении мышевидных грызунов на всех пяти участках преобладают самцы, что может быть связано со временем проведения исследований. В летний период идет расселение молодых зверьков, при этом самцы более активны и чаще попадают в ловушки.

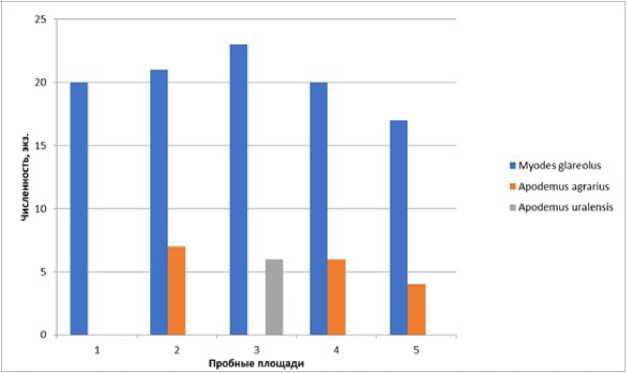

В качестве доминанта во всех пяти локалитетах выступает рыжая полевка, причем на участке пп1 другие виды не были отмечены (рис.). В европейской части России рыжая полевка доминирует во всех лесных биотопах [4]. Этот вид полевок экологически пластичен и встречается в широком диапазоне условий среды. Как правило, в качестве содоминанта в лесных местообитаниях выступает малая лесная мышь [3]. Однако, этот вид обнаружен только на участке пп3, который характеризуется наибольшим значением проективного покрытия (70%) и на котором значение численности грызунов выше, чем в других исследованных лесопарках.

Рис. Соотношение мелких млекопитающих на пробных площадях

Кроме невысокого значения проективного покрытия свидетельством наличия антропогенного влияния на растительный покров может служить присутствие в травяно-кустарничковом ярусе определенных видов растений, например, крапивы двудомной, которая является видом-рудералом. Крапива отсутствовала на участке пп3, но была представлена в травяно-кустарничковом ярусе в остальных 4 ло-калитетах. Кроме того, участок пп3 отличается по показателям видового разнообразия травянокустарничкового яруса (табл. 1).

Таблица 1

Индексы видового разнообразия травяно-кустарничкого яруса на пробных площадях

|

Индексы видового разнообразия |

ПП1 |

ПП2 |

ПП3 |

ПП4 |

ПП5 |

|

Менхиника: |

1,34 |

1,32 |

1,65 |

1,12 |

1,11 |

|

Бергера-Паркера: |

0,79 |

0,78 |

0,59 |

0,81 |

0,82 |

Анализ значений факторов среды по шкалам Элленберга также выделяет участок пп3. Эта пробная площадь отличается от остальных исследованных местообитаний по показателям освещенности и богатству азота в почве (табл. 2). При этом по показателю влажности все исследованные пробные площади имели сопоставимые значения. Фитоиндикация, также как и величина проективного покрытия, и индексы разнообразия показала, что растительный покров участка пп3 является наиболее богатым.

Таблица 2

Оценка факторов среды по шкалам Элленберга

|

Пробные площади |

Показатели факторов среды |

|||

|

Освещенность |

Влажность |

Реакция почвы |

Содержание азота в почве |

|

|

ПП1 |

3,77 |

5,85 |

7,55 |

6,77 |

|

ПП2 |

3,75 |

5,88 |

6,88 |

6,78 |

|

ПП3 |

3,50 |

5,93 |

7,06 |

6,28 |

|

ПП4 |

3,76 |

5,94 |

6,89 |

6,74 |

|

ПП5 |

3,75 |

5,94 |

7,06 |

6,89 |

Так, малая лесная мышь встречается в локалитете с наиболее богатым и разнообразным растительным покровом из пяти исследованных. Можно предположить, что лесная мышь является более стенобионтой по сравнению с рыжей полевкой. Этот вид мышей может придерживаться менее нарушенных биотопов, что и объясняет его отсутствие на обследованных участках лесопарков.

На участке пп3 не обнаружена полевая мышь, которая выступает в роли содоминанта на участках пп2, пп4 и пп5, где значения проективного покрытия составляют 50-60%, в растительном покрове присутствует крапива двудомная и видовое разнообразие растительного покрова невысоко.

В настоящее время полевая мышь является одним из активно изучаемых видов грызунов. Вид занимает обширный ареал, в котором отмечены разрывы. На формирование границ ареала полевой мыши влияет множество факторов, но основными являются особенности растительных сообществ и антропогенное влияние на эти сообщества. Вид приурочен к широколиственным и смешанным лесам, лесостепям и степям, но в отличие от малой лесной мыши полевая мышь избегает сплошных лесов. Полевая мышь может встречаться в разных местообитаниях и занимать доминирующие позиции, например, в сельхозугодьях или городских парках, причем отмечено, что в населенных пунктах полевая мышь по численности могла превосходить даже домовую мышь [6]. Вид расселялся вслед за вырубкой лесов и по окультуренным землям. На севере лесной зоны полевая мышь практически не встречается.

Этот вид является влаголюбивым. Значительной численности он достигает в районах, где сумма выпадающих за год атмосферных осадков выше 600 мм [Там же]. В более засушливых районах этот грызун занимает отдельные местообитания: по берегам водоемов, в дельте крупных рек и т. д. В связи с чем, полевая мышь почти не встречается в Крыму и на юго-востоке Европейской России, а также в полупустынях северо-западного Прикаспия, но широко распространена в предгорьях Северного Кавказа и на Черноморском побережье [Там же]. В силу особенностей своей биологии полевая мышь может иметь различную численность в схожих ландшафтах. Так, при изучении распределения численности мыши в Ульяновской области было показано, что средняя численность вида отмечена в восточной — степной части лесостепного ландшафтного района, вся степная подзона области имеет низкую численность вида [9].

Ряд авторов считает полевую мышь гемисинантропом [7, 9], показателем антропогенной нару-шенности рассматриваемого локалитета [10]. В частности, если нарушение растительного покрова приводит к снижению численности красной полевки, то сведение лесов и распашка занимаемых ими территорий приводит к росту численности полевой мыши [8]. Результаты нашей работы соответствуют представлениям о полевой мыши как о виде, приуроченном к антропогенно-нарушенным биотопам. Однако, в ряде работ, посвященных изучению населения мелких млекопитающих в г. Нижний Новгород связи со степенью антропогенной нагрузки данный вид не демонстрирует [1]. Распределение полевой мыши может быть связано с экологическими предпочтениями этого вида. Можно предположить, что встречаемость полевой мыши в том или ином локалитете может быть объяснена не низкими показателями проективного покрытия или воздействием какого-либо антропогенного фактора, а показателями влажности, т. к. этот вид предпочитает увлажненные местообитания [5]. Также необходимо учитывать локальные особенности как местообитаний, так и биологии животного. Возможно, в части своего ареала полевая мышь может выступать в качестве индикатора антропогенной нарушен-ности стаций, но для Нижегородской области или, по крайней мере, для г. Нижний Новгород, данное предположение представляется спорным. Таким образом, характер распределения полевой мыши и ее связь со степенью антропогенной нагрузки является неясными и требуют дальнейших исследований.

Список литературы Население мелких млекопитающих лесопарковых зон г. Нижнего Новгорода

- Борякова Е.Е. Растительный покров и пространственное распределение микротинных грызунов в условиях дубравы г. Нижнего Новгорода // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9. № 2. С. 141-152. EDN: ZWHGDM

- Гелашвили Д.Б., Якимов В.Н., Иудин Д.И. [и др.] Мультифрактальный анализ видовой структуры сообществ мелких млекопитающих Нижегородского Поволжья // Экология. 2008. № 6. С. 456-461. EDN: JSKNXV

- Дмитриев А.И., Заморева Ж.А., Кривоногов Д.М. Млекопитающие Нижегородской области (прошлое и настоящее). Нижний Новгород: [б. и.], 2008. EDN: QKRWEZ

- Европейская рыжая полевка / Аристов А.А., Башенина Н.В., Бернштейн А.Д. [и др.]. М.: Наука, 1981. EDN: XPNPVH

- Зубок Н.М., Халецкая Ю.М. Экологические и морфофизиологические особенности полевой мыши агроценоза в черте города Гродно // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2007. № 2(18). С. 81-82. EDN: QBUNFT

- Нурмагонбетова С.С. Полевая мышь (Apodemus agrarius Pall) и ее место в населении мелких млекопитающих в среднем Прииртышье: автореф. дисс. … канд. биол. наук. Иркутск, 2016. EDN: ZQHZZL

- Полякова Л.В., Тихонова Г.Н., Тихонов И.А. [и др.] Особенности экологии мелких млекопитающих (Rodentia, Mammalia) Ярославской области в связи с антропогенной трансформацией ландшафта // Зоологический журнал. 2001. Т. 80. № 2. С. 236-242.

- Симонов П.С. Влияние природных и антропогенных факторов на распределение грызунов в горных условиях Сихотэ-Алиня (Дальний Восток России) // Вестник КРАСГАУ. 2017. № 3(126). С. 129-137. EDN: YHPRIX

- Суров А.В., Тихонова Г.Н., Тихонов Г.А. [и др.] Адаптации мелких млекопитающих к городской среде // Чтения памяти академика В.Н. Сукачева. XXII. Животные в городе: экология и эволюция. М.: Т-во науч. изданий КМК, 2011. С. 3-48.

- Хайсарова А.Н. Экологические особенности и генетическая структура популяций и сообществ мелких млекопитающих в условиях лесостепного Поволжья: на примере Ульяновской области: автореф. дисс. … канд. биол. наук. Пенза, 2020. EDN: MYFNOR