Наш опыт артроскопического лечения кисты мениска коленного сустава

Автор: Ирисметов М.Э., Холиков А.М.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты диагностики и лечения с использованием артроскопической техники 30 больных с патологией ко- ленного сустава, у 12 из которых выполнено одномоментно удаление кисты мениска. Артроскопия позволяет одномоментно изучить внутрисуставные изменения, оценить характер и тип кисты, а также определить тактику оперативного лечения.

Коленный сустав, артроскопия, киста мениска, диагностика, лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121519

IDR: 142121519

Текст научной статьи Наш опыт артроскопического лечения кисты мениска коленного сустава

По литературным данным, кистозное перерождение мениска является самостоятельной нозологической единицей с вполне очерченной симптоматикой и характерной патологоанатомической картиной [1, 5,9]. Сведения об этом заболевании почти не встречаются в учебной литературе, а в отечественной периодической печати опубликовано лишь несколько работ [2, 6, 8]. Недостаточное знакомство практических врачей с этим довольно редко встречающимся заболеванием приводит к ошибкам в диагностике и неправильному лечению [3, 4, 7].

Цель — улучшение результатов лечения больных с кистами мениска с применением артроскопического хирургического лечения данного заболевания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В отделении спортивной травмы НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз с 2006 по 2010 год лечились 30 пациентов с кистами мениска.

У 18 больных в анамнезе была травма коленного сустава, остальные пациенты заболевание ни с чем не связывали. Больные поступили на лечение через 6 мес. — 7 лет после травмы. Мужчин было 19 (64,4 %), женщин — 11 (36,6 %), в возрасте от 16 до 60 лет. Среди пролеченных были представители различных видов спорта (футбол — 7, борьба — 5, гимнастика — 3, легкая атлетика — 4, волейбол — 3, баскетбол — 2). Киста латерального мениска выявлена у 9, медиального — у 20, обоих менисков — у 1 больного. У всех 30 больных были проведены клиническое, рентгенологическое, ультразвуковое, артороскопиче-ское обследования и магнитно-резонансная томография.

В ходе клинического обследования выяснялись жалобы пациента, собирались анамнестические данные, при этом уточнялся возможный механизм повреждения менисков и капсульно-связочного аппарата сустава, определялось общее состояние пациента. Как правило, развитию кисты предшествовали либо травма, либо обострение имеющейся внутрисуставной патологии коленного сустава.

На обзорных рентгенограммах коленных суставов, выполненных в двух стандартных проекциях, патологи- ческих изменений не обнаружено, за исключением некоторого расширения суставной щели пораженного сустава.

Важное место в современной диагностике кисты мениска занимает ультразвуковое исследование (УЗИ). Использование ультразвуковой диагностики в совокупности с клинической симптоматикой позволяло получить подтверждающую информацию о повреждениях внутрисуставных структур, провести дифференциальную диагностику и визуализацию контуров кисты мениска, ее анатомического строения и содержимого, проследить границы кисты и ее протяженность, провести анализ течения заболевания и выявить возникшие осложнения.

Весьма важным методом лучевой диагностики кисты мениска является магнитно-резонансная томография (МРТ). Возможностей магнитно-резонансной томографии в диагностики патологии коленного сустава и кисты мениска вполне достаточно, чтобы избежать контрастного усиления как нежелательной инвазивной процедуры. Высокая контрастность и чувствительность, а также возможность получения серии послойных изображений в различных плоскостях сканирования ставят МРТ на первое место в визуализации мягкотканных структур коленного сустава. С помощью МРТ мы выявляли размер, расположение, состояние, соотношение кисты и мениска, камерность кисты.

У всех 30 больных было выполнено артроскопическое вмешательство, у 12 больных — одномоментно артроскопическое удаление кисты менисков. Во время операции у 12 больных обнаружен дегенеративно-фиброзно-измененный мениск, что указывало на перенесенную травму. У 16 больных было лоскутное повреждение тела и заднего рога мениска, и киста исходила из этих структур в паракапсулярную зону.

Метод оперативного лечения.

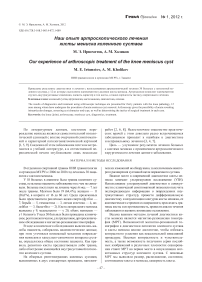

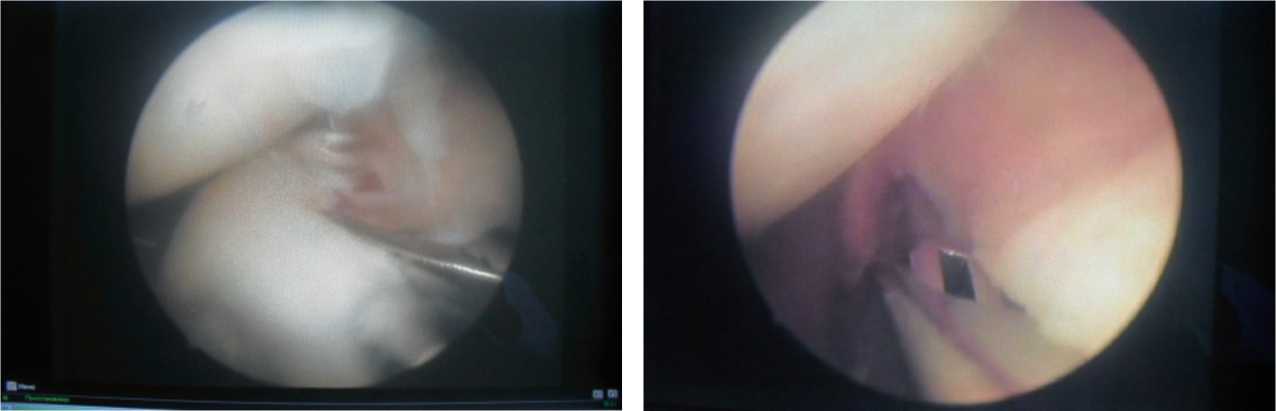

Операцию проводили следующим образом. После спинномозговой анестезии, антеромедиальным и анте-ролатеральным путем вводили артроскоп в полость сустава. С помощью артроскопических ножниц удаляли висцеральный листок кисты (рис. 1), после чего содержимое кисты вытекало в полость сустава. Затем промывали сустав с помощью артроскопической помпы. Удаление висцерального листка кисты и декомпрессия кисты уравновешивает давление в кисте и полости сустава. При повреждениях мениска удаляли поврежденный участок артроскопическими инструментами до здоровой ткани или до стабильного края мениска. Под контролем артроскопа с помощью обычной полусогнутой колющей иглы d = 0,1 см для стабилизации мениска выполняли три мениско-капсулярных шва лавсановыми нитями (рис. 2), узлы оставлялись под подкожной клетчаткой (рис. 3), что позволяет не нарушать анатомическую форму сустава, предотвращает возникновение его нестабильности. После этого производили субхондральную туннелиза-цию с помощью обычного шила d = 0,2 см под мениском или отступя 0,5-1 см от суставной поверхности бедренной и большеберцовой костей и на участках хондромаля-ции под контролем артроскопа (рис. 4). Субхондральная туннелизация позволяет улучшить кровообращение субхондральной зоны, местную трофику, устранить застойные венозные внутрикостные явления и снизить послеоперационные осложнения.

После операции у всех больных конечность фиксировалась специальной лонгетной шиной в течение 4–5 дней, проводилась разработка движений в коленном суставе. Через 5-6 дней больных выписывали из стационара. Общая трудоспособность восстанавливалась через 2–3 недели, спортивная — через 2–3 месяца.

Рис. 1. Этап операции: удаление висцерального листка кисты

Рис. 2. Этап операции: стабилизация мениска мениско-капсулярными швами лавсановыми нитями

Рис. 3. Этап операции: погружение узлов под клетчатку

РЕЗУЛЬТАТЫ

Решающее значение для благоприятного исхода операции имеет максимально раннее и интенсивное функциональное лечение. Со 2-го дня производилась УВЧ-терапия. С 4-5-го дня проводилась разработка, активные и пассивные движения в коленном суставе. С 8–9-го дня разрешали дозированную нагрузку (ходить с тростью). Объем движений полный. Общая трудоспособность восстанавливается через 2–3 недели, спортивная — через 2–3 месяца.

У всех 30 больных, оперированных по нашей методике, изучены ближайшие результаты лечения от трех до шести месяцев. У всех больных отмечались хорошие результаты. Критерием их служили: отсутствие отека, локальной боли, адекватный объем активных движений. Амплитуда движений у этих больных до операции составляла 0 / 0 / 50–0 / 0 / 60 градусов безболезненно, 0 / 0 / 100-0 / 0 / 110 градусов — с болью. В ближайшие сроки после операции амплитуда движений составляла 0 / 0 / 130–0 / 0 / 140 градусов.

Отдаленные результаты оперативного лечения в сроки от 6 месяцев до 2 лет изучены у 22 больных. Хорошие результаты отмечались у всех больных. Критерием оценки результатов лечения послужил объем активных движений, исчезновение болей в суставе и активное занятие спортом. Рецидивов кисты мениска не наблюдалось. Больные довольны лечением, жалоб нет.

Рис. 4. Этап операции: субхондральная туннелизация

ВЫВОДЫ

Артроскопическое лечение кисты мениска дает возможность одномоментно изучить внутрисустав- ные изменения, оценить характер и тип кисты, а также определить тактику оперативного лечения.