Наш опыт применения нового способа оперативного лечения пателлофеморального артроза

Автор: Котельников Г.П., Кудашев Д.С., Зуев-ратников С.Д., Асатрян В.Г., Щербатов Н.Д.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 4 (54), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Пателлофеморальный артроз является распространенной ортопедической патологией, манифестирующий, как правило, в молодом, наиболее трудоспособном возрасте. Для восстановления биомеханики в пателлофеморальном суставе и создания оптимальных условий регенерации суставного хряща в большинстве случаев используют комбинированные способы оперативного лечения. Однако, необходимо отметить, что применяемые в настоящий момент способы не предусматривают коррекцию всех патологических изменений в пателлофеморальном суставе, поэтому требуются дальнейшее изучение данной проблемы и разработка новых способов оперативного лечения.Цель исследования: оценить клиническую эффективность применения нового способа оперативного лечения пациентов с пателлофеморальным артрозом в разные сроки послеоперационного периода.Материалы и методы. В исследовании оценены и проанализированы результаты оперативного лечения 27 больных c верифицированным остеоартрозом пателлофеморального сочленения за период с 2020 по 2022 гг. включительно. Возраст пациентов варьировал от 18 до 60 лет, составив, в среднем, 33 ±1,4 года. Всем пациентам в качестве оперативного вмешательства применяли разработанный на кафедре и в клинике травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России новый способ оперативного лечения пателлофеморального артроза (патент РФ на изобретение № 2761744 от 13.12.2021). Результаты лечения пациентов оценивали на сроках 3, 6 и 12 месяцев после проведенного хирургического вмешательства. Оценку результатов лечения проводили с помощью визуально-аналоговой шкалы боли, шкал WOMAC и Kujala, которые позволяли оценить боль, тугоподвижность, функцию коленного сустава и качество жизни пациентовРезультаты. Анализ результатов хирургического лечения пациентов по шкалам продемонстрировал выраженную положительную динамику показателей среднесрочных и поздних результатов. Это свидетельствует о корреляции между функциональным восстановлением коленного сустава и улучшением качества жизни пациентов на поздних сроках наблюдениях после оперативного леченияЗаключение. Использование нового способа хирургического лечения пациентов с пателлофеморальным артрозом обеспечивает создание оптимальных условий для ранней мобилизации, функциональной разработки коленного сустава и уменьшения болевого синдрома. Предложенный способ оперативного лечения пателлофеморального артроза можно рекомендовать к применению в клинической практике с позиций клинико-функционального восстановления коленного сустава и улучшения качества жизни пациентов.

Коленный сустав, пателлофеморальное сочленение, надколенник, остеоартроз, пателлофеморальный артроз

Короткий адрес: https://sciup.org/142240448

IDR: 142240448 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/2226-2016-2023-4-62-69

Текст научной статьи Наш опыт применения нового способа оперативного лечения пателлофеморального артроза

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Введение. Пателлофеморальный артроз является распространенной ортопедической патологией, манифестирующий, как правило, в молодом, наиболее трудоспособном возрасте. Для восстановления биомеханики в пателлофеморальном суставе и создания оптимальных условий регенерации суставного хряща в большинстве случаев используют комбинированные способы оперативного лечения. Однако, необходимо отметить, что применяемые в настоящий момент способы не предусматривают коррекцию всех патологических изменений в пателлофеморальном суставе, поэтому требуются дальнейшее изучение данной проблемы и разработка новых способов оперативного лечения.

Цель исследования: оценить клиническую эффективность применения нового способа оперативного лечения пациентов с пателлофеморальным артрозом в разные сроки послеоперационного периода.

Материалы и методы. В исследовании оценены и проанализированы результаты оперативного лечения 27 больных c верифицированным остеоартрозом пателлофеморального сочленения за период с 2020 по 2022 гг. включительно. Возраст пациентов варьировал от 18 до 60 лет, составив, в среднем, 33 ±1,4 года. Всем пациентам в качестве оперативного вмешательства применяли разработанный на кафедре и в клинике травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России новый способ оперативного лечения пателлофеморального артроза (патент РФ на изобретение № 2761744 от 13.12.2021). Результаты лечения пациентов оценивали на сроках 3, 6 и 12 месяцев после проведенного хирургического вмешательства. Оценку результатов лечения проводили с помощью визуально-аналоговой шкалы боли, шкал WOMAC и Kujala, которые позволяли оценить боль, тугоподвижность, функцию коленного сустава и качество жизни пациентов

Результаты. Анализ результатов хирургического лечения пациентов по шкалам продемонстрировал выраженную положительную динамику показателей среднесрочных и поздних результатов. Это свидетельствует о корреляции между функциональным восстановлением коленного сустава и улучшением качества жизни пациентов на поздних сроках наблюдениях после оперативного лечения

Заключение. Использование нового способа хирургического лечения пациентов с пателлофеморальным артрозом обеспечивает создание оптимальных условий для ранней мобилизации, функциональной разработки коленного сустава и уменьшения болевого синдрома. Предложенный способ оперативного лечения пателлофеморального артроза можно рекомендовать к применению в клинической практике с позиций клинико-функционального восстановления коленного сустава и улучшения качества жизни пациентов.

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Этическая экспертиза. Пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании и дали согласие на обработку и публикацию клинического материала. Исследование одобрено этическим комитетом.

OUR EXPERIENCE OF USING A NEW METHOD FOR SURGICAL TREATMENT OF PATELLOFEMORALS ARTHRITIS

GENNADIY P. KOTELNIKOV, DMITRIY S. KUDASHEV, SERGEY D. ZUEV-RATNIKOV, VARDAN G. ASATRYAN, NIKITA D. SHCHERBATOV

Department of Traumatology, Orthopedics and Extreme Surgery named of Academician RAS A.F. Krasnov’s , Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Samara State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Samara, 443099, Russia

Abstact

Introduction. Patellofemoral arthritis is a common orthopedic pathology, manifesting, as a rule, at a young, most able-bodied age. To restore the biomechanics of the patellofemoral joint and create optimal conditions for the regeneration of articular cartilage, in most cases, combined methods of surgical treatment are used. However, it should be noted that the currently used methods do not provide for the correction of all pathological changes in the patellofemoral junction, therefore further study of these problems and the development of new methods of surgical treatment are required.

The purpose: to evaluate the clinical effectiveness of a new method of surgical treatment of patients with patellofemoral arthritis at different times in the postoperative period.

Materials and methods. The study assessed and analyzed the results of surgical treatment of 27 patients with verified osteoarthritis of the patellofemoral joint for the period from 2020 to 2022. inclusive. The age of the patients ranged from 18 to 60 years, averaging 33 ± 1.4 years. All patients underwent surgical intervention developed by the staff of the Department of Traumatology, Orthopedics and Extreme Surgery named after Academician of the Russian Academy of Sciences A.F. Krasnova Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education SamSMU of the Ministry of Health of Russia a new method of surgical treatment of patellofemoral arthritis (RF patent for invention No. 2761744 dated December 13, 2021). The results of treatment of patients were assessed at 3, 6 and 12 months after surgery. Treatment results were assessed using a visual analogue pain scale, WOMAC and Kujala scales, which made it possible to assess pain, stiffness, knee joint function and quality of life of patients

Results. Analysis of the results of surgical treatment of patients using scales demonstrated a pronounced positive trend in mid- and late-term results. This indicates a correlation between functional restoration of the knee joint and improvement in the quality of life of patients in late follow-up after surgical treatment Conclusion. The use of a new method of surgical treatment of patients with patellofemoral arthritis ensures the creation of optimal conditions for early mobilization, functional development of the knee joint and pain reduction. The proposed method of surgical treatment of patellofemoral arthritis can be recommended for use in clinical practice from the standpoint of clinical and functional restoration of the knee joint and improving the quality of life of patients.

Conflict of interests: the authors declare no conflict of interest

Funding: the study had no sponsorship

АктуальностьВведение

Пателлофеморальный артроз (ПФА) – распространенная ортопедическая патология, манифестирующая, как правило, в наиболее трудоспособном возрасте [4]. В большинстве случаев пателлофеморальный артроз является признаком, показывающим первичные проявления классического остеоартроза коленного сустава, при котором происходит постепенное вовлечение всех структур и отделов [1]. Следует сказать, что около 70% пациентов с остеоартрозом коленного сустава имеют пателлофеморальный артроз.

Анализ отечественной и зарубежной литературы демонстрирует, что у пациентов в возрастной категории до 30 лет, обращающихся к травматологам-ортопедам с болью в коленном суставе, примерно в 25% случаях верифицируется ПФА [2,3,4,6]. При планировании объема и характера лечения, в том числе оперативного, необходимо учитывать, что пациенты данной категории нуждаются в максимально быстром и полном восстановлении функции конечности и предъявляют высокие требования к функциональным результатам оперативного лечения, с целью возобновления социальной и трудовой дея- тельности. Также следует отметить, что около 80% пациентов с изолированным пателлофеморальным артрозом имеют признаки дисплазии коленного сустава: латеральное смещение бугристости большеберцовой кости, внутреннюю ротацию бедренной кости, признаки дисплазии трохлеи, высокое стояние надколенника и латеральный наклон надколенника [5,6]. Все это приводит к уменьшению площади сочленяющихся поверхностей и увеличению латерального контактного давления в пателлофеморальном суставе.

Для восстановления биомеханики в пателлофеморальном суставе и создания оптимальных условий регенерации суставного хряща в большинстве случаев используют комбинированные способы оперативного лечения. Необходимо отметить, что применяемые в настоящий момент способы не предусматривают коррекцию всех патологических изменений в пателлофемораль-ном суставе, поэтому требуются дальнейшее изучение данной проблемы и разработка новых способов оперативного лечения.

Цель работы: оценить результаты хирургического лечения пателлофеморального артроза с применением нового способа оперативного вмешательства в разные сроки послеоперационного периода.

Материал и методы. В исследовании оценены и проанализированы результаты оперативного лечения 27 больных c верифицированным остеоартрозом пателлофеморального сочленения за период с 2020 по 2022 гг. включительно. Все пациенты проходили стационарное лечение на базе травматолого-ортопедического отделения №2 Клиник Самарского государственного медицинского университета. Половозрастная характеристика наблюдавшихся пациентов была представлена следующим образом: мужчины – 10 (37,1%); женщины – 17 (62,9%), возраст варьировал от 18 до 60 лет, составив, в среднем, 33 ±1,4 года.

Исследования, этапы, описания и результаты которых представлены в настоящей работе, проводили на основании этических принципов Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (Сеул, 2008), с соблюдением основ трёхстороннего Соглашения по надлежащей клинической практике (ICH GCP), актуального законодательства Российской Федерации и в соответствии с утвержденным протоколом. Информированное добровольное согласие на участие в исследованиях получено от каждого пациента.

Всем пациентам в качестве хирургического вмешательства был применен новый разработанный сотрудниками кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России способ оперативного лечения пателлофеморального артроза (патент РФ на изобретение № 2761744 от 13.12.2021). Суть способа заключается в транспозиции бугристости большеберцовой кости с одномоментной вентрализацией, медиализа-цией, дистализацией; во внесуставном отсечении латеральной и медиальной связок, поддерживающих надколенник и их повторной анкерной фиксации в нижней трети надколенника со степенью натяжения, обеспечивающей декомпрессию надколенника в сагиттальной плоскости.

Хирургическое вмешательство по новому способу проводили в несколько этапов. Операцию выполняли под спинномозговой анестезией. На операционном столе пациент находился в положении лежа на спине. Непосредственно перед началом операции с помощью хирургического кожного маркера проводили обозначение положения надколенника, связки надколенника и бугристости большеберцовой кости (рис.1).

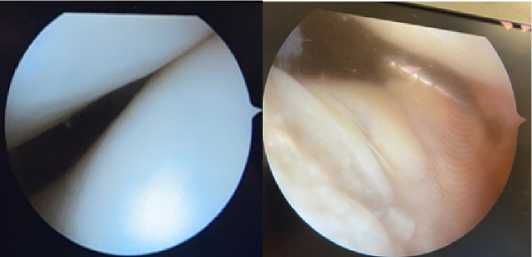

На первом этапе выполняли лечебно-диагностическую видеоартроскопию с визуализацией пателлофеморального сочленения и оценкой трекинга надколенника во время пассивных движений в коленном суставе (рис. 2).

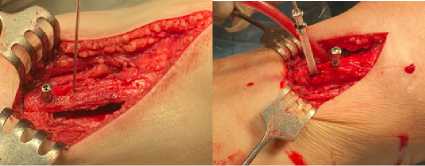

При наличии остеохондральных дефектов суставных фасеток надколенника, выполняли аутопластику суставной поверхности надколенника. На следующем этапе по передней поверхности коленного сустава выполняли хирургический доступ в проекции связки надколенника и бугристости большеберцовой кости, после чего производили остеотомию бугристости большеберцовой кости с одномоментной транспозицией в сагиттальной и фронтальной плоскостях и по вертикальной оси с остеосинтезом двумя винтами (рис. 3).

Рис. 1. Предоперационная разметка положения надколенника, связки надколенника и бугристости большеберцовой кости.

Рис. 2. Видеоартроскопическое изображение суставных поверхностей пателлофеморального сочленения во время пассивных движений в суставе.

Рис. 3. Этап операции: выполнение остеотомии и остеосинтез фрагмента бугристости большеберцовой кости.

Остеосинтез выполняли под контролем рентгенографии с помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОП)

и с использованием биодеградируемых винтов ActivaScrew Bioretec, которые показали свое удобство в использовании: при необходимости можно выполнить коррекцию их длины, кроме этого они не требуют удаления и демонстрируют полную перестройку в костную ткань (рис. 4, рис. 5).

Рис. 4. Изображение при ЭОП контроле на момент выполнения остеосинтеза.

Рис. 5. Этап остеосинтеза с применением биодеградируемых винтов.

На завершающем этапе дополнительно внесуставно отсекали медиальную и латеральную связки, поддерживающие надколенник, от верхней трети с последующим выполнением мобилизации, прошивания, перемещения отсеченных концов связок в дистальном направлении и внутрикостной анкерной фиксации свободных концов соответственно к медиальной и латеральной поверхностям нижней трети надколенника со степенью натяжения, обеспечивающей анатомическое положение надколенника в сагиттальной плоскости и декомпрессию пателлофеморального сочленения в области проксимального отдела надколенника (рис. 6).

Рис.6. Анкерная фиксация латеральной и медиальной связок, поддерживающих надколенник.

Далее рану послойно ушивали (рис. 7).

Рис. 7. Область хирургического вмешательства (операционная рана послойно ушита).

Оценку результатов лечения пациентов после хирургического вмешательства проводили на сроках 3, 6 и 12 месяцев. Для этого использовали следующие шкалы-опросники: визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ), шкала WOMAC (Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index) и Kujala (Kujala U.M., Jaakkola L.H., Koskinen S.K., Taimela S., Hurme M., Nelimarkka O., 1993), которые позволяли оценить боль, функцию коленного сустава, тугоподвижность и качество жизни пациентов. Также для анализа структурных изменений суставной поверхности и оценки анатомо-биомеханических взаимоотношений в пателлофеморальном суставе выполняли этапные и контрольные рентгенографии коленного сустава после оперативного вмешательства на 4 и 8 неделе, а затем на сроках наблюдения 3, 6, 12 месяцев. Магнитно-резонансную томографию (МРТ) выполняли до и через 12 месяцев после оперативного лечения. С целью оценки индексов Caton-Deschamps, Insall-Salvati и TT-TG выполняли компьютерную томографию (КТ) коленного сустава на сроках 3, 6 и 12 месяцев после проведённого лечения. Магнитно-резонансную томографию (МРТ) выполняли до и через 12 месяцев после оперативного лечения.

В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась медикаментозная симптоматическая терапия.

Сравнения между группами были выполнены с помощью непараметрического дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса с последующим сравнением групп по критерию Манна-Уитни-Вилкоксона. Критические значения уровня статистической значимости при проверке нулевой гипотезы принимали равными p≤0,05. Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программного пакета STATISTICA (Statistica for Windows, Release 6.1, StatSoft Inc., USA).

Клинический пример.

Больной Ф., 33 лет., обратился на прием к травматологу-ортопеду Клиник СамГМУ в плановом порядке с жалобами на боль в области переднего отдела правого коленного сустава, усиливающуюся при физической нагрузке. Из анамнеза: в течение последних двух лет отмечает дискомфорт и боль в коленном суставе, усиливающиеся при ходьбе по лестнице; неоднократно проходил курсы консервативного лечения с незначительным положительным клиническим эффектом. В ходе клинического обследования правого коленного сустава выявлены положительные тесты полуприседания на правой нижней конечности, болезненности фасеток надколенника при пальпации, преимущественно латеральной, а также симптом щелкающего надколенника.

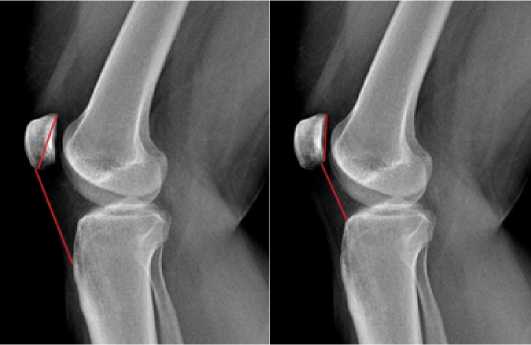

На рентгенограммах правого коленного сустава в двух проекциях наблюдаются признаки пателлофеморального артроза II стадии, а также высокого стояния надколенника – patella alta (рис. 8).

Рис. 8. Рентгенограммы коленного сустава в боковой проекции с оценкой индексов Insall-Salvati и Catton-Deschamps.

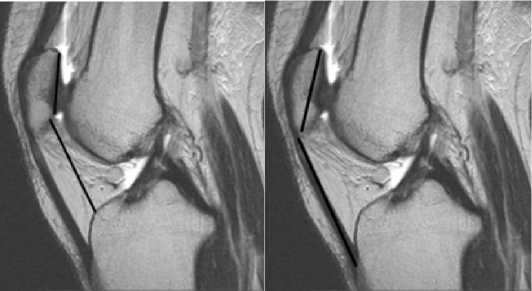

При оценке данных МРТ и КТ выявлены признаки латерального наклона надколенника и латерального расположения бугристости большеберцовой кости: индекс TT-TG (tibial tubercle – trochlear groove) равен около 22 мм; признаки высокого стояния надколенника: индекс Catton-Deschamps – 1,6; значение индекса Insall-Salvati – 1,8 (рис. 9).

По результатам жалоб, анализа анамнестических данных, клинического осмотра с проведением функциональных тестов и изучения данных инструментальных методов обследования (рентгенография, КТ, МРТ) диагностирован правосторонний пателлофеморальный артроз II стадии. Значения результатов в дооперационном этапе по шкале ВАШ равно 5 баллам, WOMAC индекс был равен 40, индекс Kujala – 52.

В качестве оперативного лечения пациенту была выполнена операция по разработанному нами способу. В раннем послеопе- рационном периоде выполняли фиксацию коленного сустава в функциональном шарнирном брейсе, что позволяло начинать ранние движения в суставе, осуществлять профилактику контрактур, повысить реабилитационный потенциал пациента и сократить время его восстановления. С первых суток после оперативного лечения пациент выполнял комплекс лечебной гимнастики, включающий выполнение различных активных и пассивных сгибательно-разгибательных упражнения для оперированного коленного сустава в пределах от 0 до 30 градусов. Ходьбу разрешали только с использованием костылей без опорной нагрузки на оперированную конечность. В периоперационном периоде была проведена антибиотикопрофилактика, патогенетическая и симптоматическая противовоспалительная терапия.

Рис. 9. МРТ коленного сустава с оценкой индексов Insall-Salvati и Catton-Deschamps.

В послеоперационном периоде на контрольных рентгенограммах правого коленного сустава в двух проекциях и КТ определяли удовлетворительное стояние металлофиксаторов и положение костного фрагмента бугристости большеберцовой кости, правильное расположение надколенника – индекс Caton-Deschamps ~ 1, индекс Insall-Salvati ~ 1,1 (рис. 10, рис. 11).

Рис. 10. Контрольные рентгенограммы коленного сустава в двух проекциях.

Рис. 11. КТ коленного сустава с 3D моделированием с оценкой индексов Insall-Salvati и Catton-Deschamps.

Пациент был выписан из стационара на 6 сутки после проведенной операции в удовлетворительном состоянии на дальнейшее амбулаторное лечение с рекомендациями по восстановительному и охранительному режиму.

На контрольном осмотре пациента, который состоялся через 3 месяца с момента оперативного вмешательства, пациент передвигался самостоятельно с полной опорной нагрузкой на оперированную нижнюю конечность, без использования дополнительных приспособлений. Амплитуда движений в правом коленном суставе составляла 95 градусов. Умеренные болевые ощущения пациент отмечал в крайних точках движения в коленном суставе, которые соответствовали 3 баллам по визуально-аналоговой шкале боли; WOMAC Index был равен 32; индекс Kujala – 59. По результатам проведенной контрольной рентгенограммы правого коленного сустава отмечены признаки полной консолидации фрагмента бугристости большеберцовой кости с удовлетворительным положением металлофиксаторов и без признаков вторичного смещения костных фрагментов. Для дальнейшего лечения пациент был госпитализирован на 14 дней для планового проведения курса восстановительного реабилитационного лечения в травматолого-ортопедическое отделение №2. В результате проведённого курса реабилитации восстановлена трудоспособность пациента, амплитуда активных сгибательно-разгибательных движений в коленном суставе составила до 115 градусов.

На сроке наблюдения 6 месяцев после оперативного лечения на контрольных рентгенограммах и КТ коленного сустава отмечается ремоделирование костной ткани в области консолидированных фрагментов. Объем активных и пассивных движений в правом коленном суставе соответствует физиологической норме. Боли области оперативного вмешательства 2 балла по шкале ВАШ, WOMAC Index был равен 14, индекс Kujala – 84. При оценке результатов лечения отмечается полноценное анатомо-функциональное восстановление коленного сустава, заключающееся в возращении к ходьбе с полной опорой нагрузкой на оперированную конечность и отсутствии хромоты.

Перестройку костной ткани в области оперативного вмешательства отмечали на контрольных рентгенограммах и КТ коленного сустава на сроке наблюдения 12 месяцев после хирургического лечения. На МРТ отмечается регенерация суставного хряща в области суставной поверхности надколенника и трохлеарной борозды бедренной кости. Амплитуда активных и пассивных движений в коленном суставе соответствует физиологической норме. Боли области оперативного вмешательства равны 1 баллу по шкале ВАШ, WOMAC Index был равен 7, индекс Kujala – 90. Пациент ходит с полной опорой нагрузкой на оперированную конечность, хромота отсутствует.

Результаты и обсуждение.

В дооперационном периоде среднее значение ВАШ у наблюдаемых пациентов было равно 5,3±0,27, однако средние результаты прооперированных пациентов в сроке наблюдения 3 месяца составляло 2,9±0,18 баллов. При изучении среднесрочных и поздних результатов лечения больных было выявлено, что на сроках 6 и 12 месяцев средние значения результатов по шкале ВАШ составили 1,7±0,24 и 1,2±0,22 баллов соответственно. В позднем периоде наблюдения отмечается менее интенсивный болевой синдром, что характерно для функционального и биомеханического восстановления коленного сустава.

Средние дооперационные результаты при оценке по индексу WOMAC были равны 39,4±0,41. После оперативного лечения на сроке наблюдения 3 месяца были получены удовлетворительные значения индекса равные 33,5±0,55. Среднее значение результатов лечения на основании шкалы WOMAC у прооперированных пациентов составило 16,1±0,38 и 7,5±0,32 баллов на сроках наблюдения 6 и 12 месяцев соответственно, что соответствует хорошим и отличным результатам. Средние значения функциональной активности суставов по индексу WOMAC имели статистическую выраженную положительную динамику к поздним срокам наблюдения, что соответствует полному функциональному восстановлению коленного сустава.

При оценке результатов до оперативного лечения на основании шкалы Kujala значения были равны 53±0,86. На сроках наблюдения пациентов 3 и 6 месяцев после операции среднее значение результатов по Kujala у пациентов составляли 59±0,71 и 85±0,64 баллов соответственно. Однако на сроке наблюдения 12 месяцев результаты прооперированных пациентов по шкале оценки функционального состояния пателлофеморального сустава Kujala составляли 90±0,69 баллов. Анализ показателей у пациентов по шкале Kujala продемонстрировал выраженную положительную динамику среднесрочных и поздних результатов. Это свидетельствует о корреляции между функциональным восстановлением коленного сустава и улучшением качества жизни пациентов на поздних сроках наблюдениях после оперативного лечения (таблица 1).

Таблица 1

Результаты клинико-функциональной оценки у пациентов с пателлофеморальным артрозом по данным различных шкал

|

Сроки Шкалы |

До операции |

3 месяца |

6 месяцев |

12 месяцев |

|

ВАШ |

5,3±0,27 |

2,9±0,18 |

1,7±0,24 |

1,2±0,22 |

|

WOMAC |

39,4±0,41 |

33,5±0,55 |

16,1±0,38 |

7,5±0,32 |

|

Kujala |

53±0,86 |

59±0,71 |

85±0,64 |

90±0,69 |

Полученные результаты нами расценены как хорошие и отличные. Средний срок возвращения трудоспособности пациентов составил 12 недель, что является хорошим показателем функционального восстановления в послеоперационном периоде.

При оценке результатов контрольных рентгенограмм, МРТ и КТ коленных суставов среднее значение индексов Caton-Deschamps изменилось от 1,4 до 0,9, Insall-Salvati от 1,7 до 1,1 и TT-TG от 2,1 до 1,6 (таблица 2).

Таблица 2

Результаты оценки индексов у пациентов с пателлофеморальным артрозом

|

Сроки наблюдения Индексы |

До операции |

После операции |

|

Caton-Deschamps |

1,43±0,11 |

0,93±0,15 |

|

Insall-Salvati |

1,71±0,14 |

1,14±0,17 |

|

TT-TG |

2,1±0,21 |

1,6±0,19 |

Достигнутые после операции значения индексов сохранились неизменными в оставшийся период наблюдения и укладываются в референтные границы нормы, что говорит о восстановлении биомеханических взаимоотношений в пателлофеморальном сочленении.

Однако, у 2 пациентов определены болевой синдром (оценка по ВАШ равны 4,1 и 3,9) и тугоподвижность с ограничением сгибания в коленном суставе до 85 градусов на сроке наблюдения 3 месяца. Следует отметить, что у всех пациентов выявлена консолидация остеотомированного фрагмента бугристости большеберцовой кости, но у двух пациентов консолидация была замедленной и полное сращение наблюдалось через 3 месяца после проведенного хирургического лечения.

Выводы

Оценка и анализ полученных результатов хирургического лечения пателлофеморального артроза с применением разработанного способа у пациентов продемонстрировали его высокую эффективность на всех сроках наблюдения. А применение нового способа хирургического лечения пациентов с

ПФА обеспечивает создание оптимальных условий для ранней мобилизации, функциональной разработки коленного сустава и уменьшения болевого синдрома. Предложенный способ оперативного лечения пателлофеморального артроза можно рекомендовать к применению в клинической практике с позиций клинико-функционального восстановления коленного сустава и улучшения качества жизни пациентов.

Список литературы Наш опыт применения нового способа оперативного лечения пателлофеморального артроза

- Kiel J., Kaiser K. Patellofemoral Arthritis. 2022 Jun 21. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022 Jan. PMID: 30020614. PMID: 30020614

- Bump J.M., Lewis L. Patellofemoral Syndrome. 2022 Feb 18. In: Stat-Pearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022 Jan. PMID: 32491589. PMID: 32491589

- Aldharman S.S., Almuhammadi H.H., Madkhali A.Y., Alnami R.A., Alkadi M.A., Albalawi D.M., Alhamaid Y.A., Khired Z.A. Prevalence of Patellofemoral Pain and Knee Pain in the General Population of Saudi Arabia. Cureus. 2022 Oct 16,14(10):e30355. PMID: 36407143, PMCID: PMC9665909. DOI: 10.7759/cureus.30355 EDN: TXILRC

- PMID: 36407143

- Smith B.E., Selfe J., Thacker D., Hendrick P., Bateman M., Moffatt F., et al. Incidence and prevalence of patellofemoral pain: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. (2018) 13(1):e0190892. 10.1371/journal. pone.0190892 [Europe PMC free article] [Abstract] [CrossRef] [Google Scholar]. DOI: 10.1371/journal.pone.0190892

- Crossley K., Hinman R. The patellofemoral joint: the forgotten joint in knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2011,19:765-767.

- Возможности функциональной мультиспиральной компьютерной томографии коленного сустава в диагностике патологии пателло-феморального сочленения / С.К. Терновой, Н.С. Серова, В.А. Бахвалова [и др.] // Российский электронный журнал лучевой диагностики. - 2020. - Т. 10, № 2. - С. 129-139. DOI: 10.21569/2222-7415-2020-10-2-129-139 EDN: KKIZBK