Наследование, окраски луковицы лука репчатого

Автор: Логунов А.Н., Тимин Н.И.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Современные направления селекции овощных культур

Статья в выпуске: 2 (23), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения наследования окраски сухих чешуй луковицы лука репчатого. Показано, что различия по окраске луковиц (желтые, коричневые, белые, красные и другие окраски) обусловлены отличиями в генотипе растений от одного до трех генов.

Лук репчатый, расщепление инбредных (i 1-i 2) и гибридных потомств (f 1, bc 1) по окраске луковиц, гены и генотипы окрасок

Короткий адрес: https://sciup.org/14025077

IDR: 14025077 | УДК: 635.25:631.524.01

Текст научной статьи Наследование, окраски луковицы лука репчатого

Знания о наследовании окраски чрезвычайно важны для селекционных исследований, так как она связана с другими важными признаками. К тому же в современных условиях рынка важна привлекательность и оригинальность окраски новых сортов и гибридов лука. Знание закономерностей наследования признака окраска сухих чешуй луковицы позволит селекционеру вести направленный отбор. Необходимость знания наследования этого признака имеет значение и в семеноводстве лука репчатого (Пивоваров и др., 2001; Rabinowich 2002, Khar et al. 2008). Появ- ление в сортовых посевах среди растений, имеющих красную или белую окраску луковицы, луковиц с желтой окраской или среди растений, имеющих желтую, – луковиц с красной окраской является крайне нежелательным явлением, поскольку при апробации семеноводческие посевы выбраковываются.

Изучение генетики лука ведется с 1925 года, когда были обнаружены мужски стерильные растения. С тех пор прошло более 85 лет, а число идентифицированных главных генов рода Allium L., и, в частности, лука репчатого, все еще очень ограничено, и они относятся к качественным признакам. Одним из наиболее изученных селекционно ценных признаков лука репчатого является окраска сухих че-шуй луковицы, которая варьирует от белой через различные оттенки желтой и красной до темно-красной и коричневой. В коммерческом отношении существует деление по окраске на 4 группы: белая, желтая, красная и коричневая.

Причины недостатка генетических знаний следующие: перекрестноопы-ляемая природа культуры лука, сильная инбредная депрессия, длительность получения поколений (2-3-летний цикл развития), ограниченное число работ по генетике Allium (Титова, Ершов, 1999).

Из литературы известно несколько работ, в которых показаны результаты изучения наследования окраски сухих чешуй луковицы лука репчатого (Clarke et al., 1944; El-Shafie and Davis, 1967; Khar et al., 2008). Наиболее полно представлены результаты наследования различных окрасок лука в работе El-Shafie, Davis (1967), в которой показано, что различия в окрасках луковицы (белая, бежевая, ликерная, желтая, розовая, красная) обусловлены пятью главными генами: I,C,G,L,R.

Доминантный ген I – ингибитор образования пигментов окраски. При его гомозиготном ( I I ) состоянии проявляется белая окраска луковицы, а в гетерозиготном состоянии ( Ii ) наблюдается бежевая окраска, а гомозиготный рецессивный ген ( ii ) не влияет на проявление других генов окраски.

Для образования пигментов любой окраски луковицы в генотипе растения необходим основной фактор окраски – доминантный ген C в гомозиготном CC или гетерозиготном Cc состоянии, а рецессивный ген cc обуславливает белую окраску независимо от других генов окраски.

Доминантный ген G (в гомозиготном состоянии GG и гетерозиготном - Gg состоянии) обеспечивает проявление желтой окраски луковицы. Гомозиготный рецессив данного гена ( gg ) обуславливает ликерную (темно-желтую)

окраску.

При комплементарном взаимодействии двух доминантных генов L и R проявляется красная краска луковицы.

Кроме того, имеются литературные данные, которые показывают, что разная окраска луковиц лука репчатого обусловлена взаимодействием генов по типу рецессивного или доминантного эпистаза.

В этом случае при скрещивании растений, имеющих желтую луковицу, с растениями, обладающих белой луковицей, наблюдается различный характер проявления окраски луковиц как у гибридов F1, так и гибридов F2 в зависимости от генов скрещиваемых форм. Поэтому при взаимодействии генов по типу рецессивного эпистаза (ген a>B и b ) у гибридов F1 наблюдается проявление красной окраски ( A-B- ), а в гибридах F2 отмечается расщепление – 9 красных ( A-B- ) : 3 желтых ( Abb ) : 4 белых (3 aaB -, 1 aabb ).

В другом случае, у гибридов F1 проявляется желтая окраска и наблюдается расщепление гибрида F2 по окраске луковиц, как 12 желтых ( 9 R-I- , 3 rrI- ) : 3 красных ( R-ii ) : 1 белая ( rrii ), обусловленное доминантным эпистазом, где ген R – красная окраска, при действии гена супресора I > R и r – желтая и rr – белая окраска (цит. по Лобашеву, 1967, С. 160, 167).

В наших исследованиях по изучению наследования окраски луковиц лука репчатого получены данные, которые показывают отличия от выше ука- занных особенностей наследования окраски лука, известных из литературы.

Изучение генетического контроля окраски луковицы было проведено на расщепляющихся инбредных потом-ствах I1-I2 и гибридах F1 первого поколения. Анализ ряда форм, выявленных в потомствах от самоопыления фертильных растений лука репчатого, показал их генетические различия по признаку окраска сухих чешуй луковицы.

В расщепляющихся инбредных по-томствах, полученных от форм со светло-желтой окраской сухих чешуй луковицы сортов Мячковский 300, Спасский местный и Бессоновский местный, выявлены формы со светло-желтой, темно-желтой окраской и белой окраской чешуй луковиц в различных соотношениях.

Из популяции сорта Спасский местный был проведен отбор формы, которая имела желтую окраску сухих чешуй луковицы (рис. 1). Генетический анализ инбредного потомства данной формы (№ 20) показал наличие измененных форм, имеющих фенотип, отличающийся от родительской формы. Фактическое расщепление по признаку окраска сухих чешуй луковицы составило: 88 желтые: 28 коричневые: 30 светложелтые : 10 темно-желтые луковицы, что соответствует теоретическому отношению 9:3:3:1 (χ2 =0,88 при χ205=7,81) и подтверждает гипотезу о дигенном различии признака (табл. 1).

В инбредных потомствах второго поколения I2, полученных от форм с жел-

-

1. Частоты проявления признака окраска луковицы в инбредных (I1, I2) и гибридных (F1) потомствах от формы лука №20

Номер исходной формы

Окраска исходной формы

Поколение

Фенотип

Генотип родителя

Теоретическое отношение частот

χ 2факт

χ 2теор

Желтая

Светложелт

Коричневая

Темножелт

№ 20

Желтая

I 1

88

30

28

10

BrbrGgCС

9 : 3 : 3: 1

0,88

7,81

№ 20-1-1

Желтая

I2

82

0

0

0

BrBrGGCC

0

0

0

№ 20-1-2

Желтая

I2

63

28

0

0

BrbrGGCC

3 : 1

1,61

3,84

№ 20-1-3

Желтая

I2

46

0

12

0

BrBrGgCC

3 : 1

0,57

3,84

№ 20-1-4

Желтая

I2

46

17

13

3

BrbrGgCC

9 : 3 : 3 : 1

1,36

7,81

№ 20-2

Коричневая

I2

0

0

120

49

BrbrggCC

3 : 1

1.43

3,84

№ 20-3

Светло-желтая

I2

0

32

0

13

brbrGgCC

3 : 1

0,36

3,84

№ 20-4

Темно-желтая

I2

0

0

0

40

brbrGGCC

0

0

0

№20x№20-4

Желтая х темно-желтая

F 1

24

20

18

22

BrbrGgCC x brbrggCC

1: 1 : 1 : 1

0,96

7,81

-

2. Частоты проявления признака окраска луковицы в инбредных (I1, I2) и гибридных (F1) потомствах от формы №103

Номер исходной формы

Окраска исходной формы

Генотип родителя

Поколение

Фенотип

Теоретические отношение частот

χ 2факт

χ 2теор

Желтая

Светложелтая

Коричневая

Темножелтая

Бежевая

Белая

№103-1

Желтая

BrbrGgCc

I 1

95

32

27

7

43

16

27:9:9:3:12:4

2,09

11,07

№103-1

Коричневая

BrbrggCc

I2

0

0

26

6

10

2

9:3:3:1

1,2

7,81

№103-2

Светложелтая

brbrGGCc

I2

0

28

0

0

0

8

3:1

0,1

3,84

№103-3

Белая

brbrG-cc или brbrggcc

I2

0

0

0

0

0

37

0

0

0

№103-1 x

№103-3

Коричневая х Белая

BrbrggCc x brbrggcc

F 1

0

0

35

30

28

36

1:1:1:1

2,06

7,81

-

3 .Частоты проявления признака окраска луковицы в инбредных (I1, I2) и гибридных (F1) потомствах от формы лука №313

Рис. 4. Схема расщепления инбредных и кроссбредных потомств лука репчатого от формы №313 по признаку окраска сухих чешуй луковицы.

анализа и анализа расщепления в ин-бредных потомствах установлено наличие трех генов ( Br,G, C ), определяющих различия между коричневой, темножелтой, желтой, светло-желтой, бежевой и белой окрасками сухих чешуй луковицы (рис. 1, рис. 2,). При этом установлены генотипы форм растений, имеющие разную окраску луковицы: Br-G-C- – желтая; Br-G-cc , Br-ggcc – бежевая; Br-ggC- – коричневая; brbrG-C- – светло-желтая; brbrggC- – темножелтая; brbrG-cc , brbrggcc – белая окраска сухих чешуй луковицы.

В результате изучения инбредных потомств, полученных из сорта Даниловский 301 луковицы которого имеют красную окраску чешуй, были установлены фенотипические и генотипические характеристики форм по признаку

Номер исходной формы

Окраска исходной формы

Предполагаемый генотип исходной формы

Поколение

Фенотип

Теоретическое отношение частот

χ 2факт

χ 2теор

Желтая

Светложелтая

№ 313

Желтая

BrbrGGCC

I 1

44

11

3 : 1

0,73

3,84

№ 313-1

Желтая

BrBrGGCC

I2

63

0

0

0

0

№ 313-2

Светло-желтая

brbrGGCC

I2

0

24

0

0

0

№ 313-3

Желтая

BrbrGGCC

I2

59

23

3 : 1

0,41

3,84

№ 313-2x

№313-1

Светло-желтая х

Желтая

brbrGGCC x BrBrGGCC

F 1

35

0

0

0

0

№ 313-2x

№313-3

Светло-желтая х

Желтая

brbrGGCC x BrbrGGCC

F 1

26

23

1 : 1

0,18

3,84

-

4 . Частоты проявления признака окраска луковицы в инбредных (I1, I2) и гибридных (F1) потомствах от формы №3

Номер исходной формы

Окраска исходной формы

Поколение

Фенотип

Генотип

Расщеплени е

χ 2факт

χ 2теор

Красная

Розовокоричневая

№3

Красная

I 1

80

24

LlRR

3:1

0,20

3,84

№3-1

Красная

I2

53

-

LLRR

-

0

0

№3-2

Красная

I2

21

5

LlRR

3:1

0,46

3,84

№3-3

Розово-коричневая

I2

-

23

llRR

-

-

-

№3-2 x №3-3

Красная x Розовокоричневая

F 1

36

30

LlRR x llRR

1:1

0,54

3,84

Рис. 5. Расщепление по признаку окраска сухих чешуй луковицы в инбредном потомстве первого поколения I1 №3 (А – розово-коричневая, Б – красная).

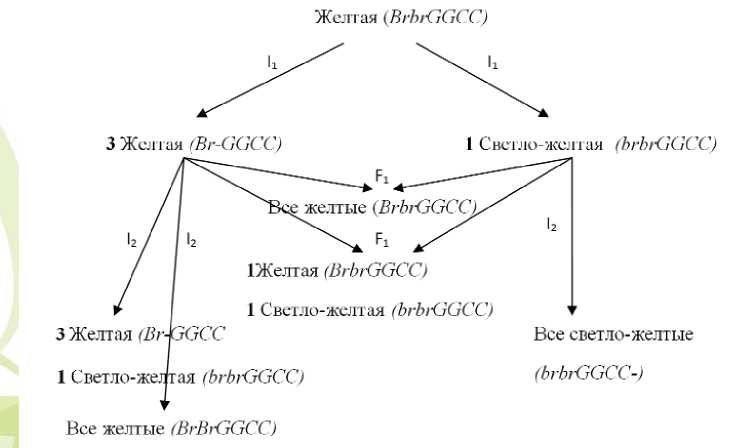

той окраской № 20-1-(1,2,3,4) наблюдали три типа расщеплений в соотношении: 3 желтых : 1 светло-желтая; 3 желтых : 1 коричневых; 9 желтых : 3 коричневых: 3 светло-желтых : 1 темножелтых.

В потомствах от коричневых форм наблюдали один тип расщепления на два фенотипических класса: 3 коричневых и 1 темно-желтых. От форм, имеющих светло-желтую окраску луковицы, расщепление произошло на 3 части светло-желтых и 1 часть темно-желтую. В потомствах от форм с темно-желтой окраской сухих чешуй луковицы расщепления не наблюдали.

При проведении скрещивания между исходной желтой (№20) формой и инбредной формой с темно-желтой (№20-4) окраской сухих чешуй в гибриде F1 (№20х№20-4) отмечали расщеп-

Рис. 1. Схема расщепления инбредных (I1, I2) и гибридных потомств (F1), и генотипы форм.

ление на четыре фенотипических класса: 24 желтые: 20 светло-желтые: 18 коричневые: 22 белые, что соответствует теоретическому отношению частот 1 : 1 : 1 : 1 (χ2 =0,96 при χ205=7,81). Это подтверждает, гипотезу о дигенном различии форм по данному признаку.

Так как предложенной в литературе номенклатурой генов окраски лука невозможно объяснить данные расщепления потомств, для объяснения результатов нами предлагается добавить новый ген ( Br – от англ. brown – коричневый), доминантная аллель которого в сочетании с рецессивным геном gg детерминирует коричневатый оттенок, а рецессивная аллель ( br ) – его отсутствие. Сочетание двух доминантных аллелей генов Br и G определяет проявление желтой окраски.

Таким образом, расщепление, на- блюдаемое в инбредном потомстве формы №20, объясняется дигенным различием. Исходя из этого предположения, инбредное потомство формы №20 имеет следующие генотипы: Br-G-CC – желтая, Br-ggCC – коричневая, brbrG-CC – светло-желтая, brbrggCC – темно-желтая окраска (рис.1).

Исходная форма № 103 из сорта Спасский имела желтую окраску сухих чешуй, и в результате самоопыления в потомстве проявились растения, отличающиеся от родительской формы, при этом отмечено расщепление инбред-ного потомства на 6 фенотипических классов по окраске луковицы.

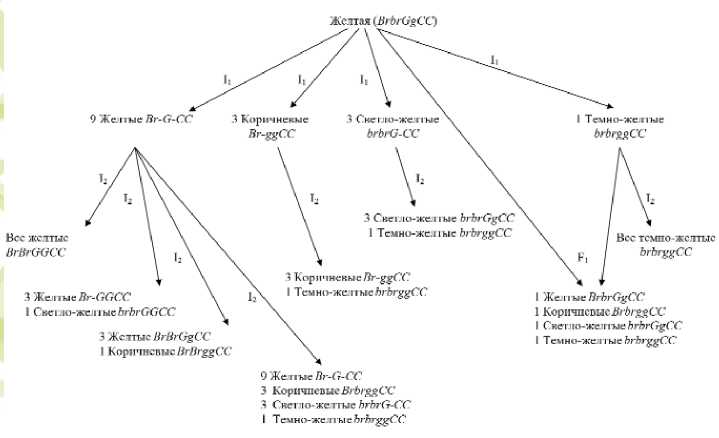

Расщепление по окраске сухих че-шуй луковицы составило: 95 желтые : 43 бежевые : 27 коричневые : 32 светложелтые : 7 темно-желтые : 16 белые (табл.2, рис. 2, 3). Проведенный анализ показал, что наследование окраски обусловлено тремя генами (χ2факт=2,09 при допустимом значении χ205=11,07), а доля генотипов представлена таким образом: 27 желтые : 12 бежевые : 9 коричневые : 9 светло-желтые : 3 темножелтые : 4 белые луковицы (табл. 2, рис.3).

В инбредном потомстве второго поколения I2, исходная форма № 103-1 которого имела коричневую окраску луковицы, появились формы, отличающиеся от исходного растения: 26 – коричневые, 6 – темно-желтые, 10 – бежевые, 2 – белые луковицы, что соответствует отношению частот как 9:3:3:1 (χ2факт=1,2 при χ205=7,81).

В результате самоопыления светло-желтой формы I2 №103-2 наблюдали расщепление: 28 светло-желтых, 8 белых луковиц. Проведенный анализ χ2 показал, что наследование обус-

Рис. 2. Схема расщепления инбредных (I1I2) и гибридных потомств (F1), от формы №103.

ловлено моногенным различием, отношением частот как 3:1 (χ2факт=0,11 при χ205=3,84). В инбредном потомстве I2 №103-3, полученном от белой формы, расщепления не наблюдали. В анализируемом скрещивании форм коричневой и белой окрасок сухих че-шуй луковицы в гибриде первого поколения F1 проявились четыре типа разных окрасок: 35 растений имели коричневую окраску: 30 темно-желтую: 28 бежевую: 36 белую, что соответствует отношению частот как 1:1:1:1 (χ2 =2,06 при χ205=7,81) и подтверждает дигенное наследование различий данного признака.

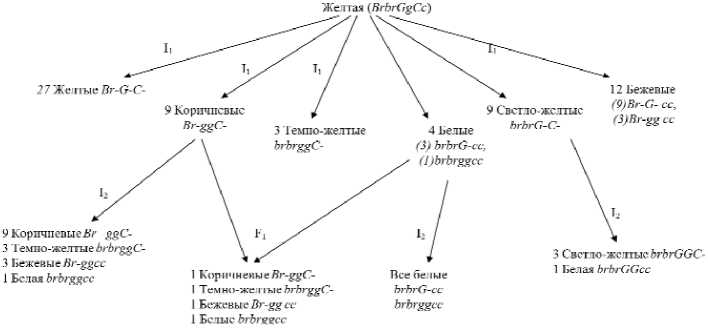

Для установления генотипов форм инбредного потомства №103, мы предполагаем, что если в генотипе присут- лученной от сорта Мячковский 300, имеющей у исходной формы желтую окраску сухих чешуй, наблюдали расщепление на 2 фенотипических класса: 44 желтые : 11 светло-желтые, что соответствует теоретически ожидаемому отношению частот как 3:1. Анализ критерия Пирсона подтвердил гипотезу о моно-генном различии по данному признаку (χ2 =0,73 при χ205=3,84) (табл. 3, рис.4).

Во втором поколении инбридинга I2 в потомствах от форм №313-1 и №313-2 расщепления не наблюдали, а в потомстве №313-3, исходная луковица которого имела желтую окраску, произошло расщепление на два типа окрасок в соотношении 3 желтая и 1 светло-желтая (χ2=0,41 при χ205=3,84).

При скрещивании форм желтой со светло-желтой окраской сухих чешуй, в гибриде первого поколения F1 313-2x №313-1 наблюдали единообразие с доминированием желтой окраски сухих чешуй луковицы. Во втором случаи при скрещивании 313-2x 313-3 в гибриде F1 наблюдали расщепление на два типа окрасок в соотношении 1 желтые и 1 светло-желтые (χ2=0,18 при χ205=3,84).

Результаты анализа расщепления инбредных потомств I1-I2, полученных от самоопыления гетерозиготных форм (подобие гибридов F2), и расщепляющихся гибридов F1, полученных от скрещивания гетерозиготной формы с гомозиготной (подобие гибрида BC), дали возможность установить генетические особенности разных окрасок луковицы лука репчатого. Окраски луковиц обусловлены следующими генами: желтая определяется наличием доминантного гена G в сочетании с доминантными генами Br и С , светло-желтая – доминантный ген G в сочетании с рецессивным геном br при наличии доминантного гена C , темно-желтая окраска – двумя рецессивными генами br и g при наличии доминантного гена C , коричневая – доминантным геном Br и наличием рецессивного гена g и белая окраска проявляется при наличии рецессивного гена br и гена с – ингибитора генов G и g .

На основании гибридологического ствует рецессивная аллель гена ингибитора c (c>G, c>g), которая определяет проявление белой окраски, то при наличии доминантной аллели гена Br в генотипах Br-G-cc или Br-ggcc проявляется бежевая окраска сухих чешуй луковицы. А присутствие рецессивной аллели гена br в генотипах brbrG-cc или brbrggcc окраска сухих чешуй становится белой (табл.2, рис. 2).

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что инбредное потомство №103 имеет следующие генотипы: Br-G-C- , – определяет желтую окраску, Br-ggC- коричневую, brbrggCc- темно-желтую, а генотип brbrG-C- – светло-желтую окраску. Бежевая окраска сухих чешуй луковицы представлена следующим генотипами Br-G-cc, Br-ggcc , а белая окраска определяется brbrG-cc и brbrggcc (рис.2).

Подобное взаимодействие генов окраски сухих чешуй луковицы также мы отмечали у инбредной семьи № 313, по-

Рис.3. Расщепление по признаку окраска сухих чешуй луковицы в инбредном потомстве первого поколения I 1 №103 (верхний ряд слева направо: коричневая; темно-желтая; желтая; нижний ряд: светло-желтая; бежевая; белая).

окраска сухих чешуй лука репчатого.

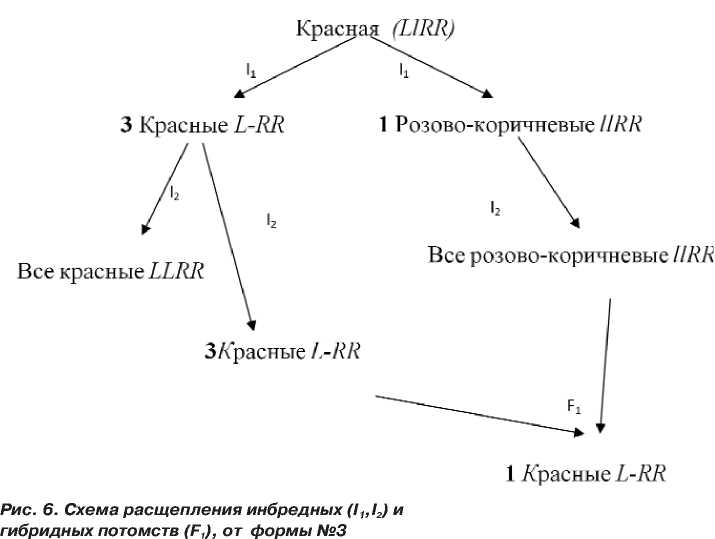

В инбредном потомстве №3 (рис. 5, 6), полученном от самоопыления растения, которое имело красную окраску сухих чешуй, наблюдали расщепление на 2 фенотипических класса, где 80 луковиц имели красную и 24 розово-коричневую окраску сухих чешуй, что соответствует теоретическому расщеплению как 3:1 – χ2факт=0,20 при χ205=3,84 (табл. 4).

В инбредных потомствах второго поколения I2 №3-1 и №3-3 расщепления не наблюдали, а потомство № 3-2 расщепилось на 2 фенотипических класса: 21 красные и 5 розово-коричневые, что соответствует ожидаемому отношению частот как 3:1 (χ2факт=0,46 при χ205=3,84.). В анализирующем скрещивании F1 №3-2х №3-3 наблюдалось расщепление 36 красных и 30 розово- коричневых, что соответствует теоретическому отношению частот как 1:1 (χ2факт=0,54 при χ205=3,84.) и подтверждает тот факт, что данный признак обусловлен моногенным различием.

Из литературных источников известно (El-Shafie and Davis, 1967; Khar 2008), что красная окраска луковицы обусловлена наличием двух комплементарно действующих доминантных генов ( L-R- ), которые подавляют проявление всех остальных генов окраски. Исходя из этого, мы предполагаем, что генотипы инбредного потомства №3 имеют следующий вид L-RR – красные и llRR – коричнево-розовые (рис.5,6).

Таким образом, исследованиями ин-бредных форм (I1-I2), полученных от самоопыления растений сортов лука репчатого, установлены генотипы инбред-ных форм, определяющие окраску сухих чешуй луковицы, которые могут быть использованы при получении и идентификации инбредных линий в се- лекции.

Список литературы Наследование, окраски луковицы лука репчатого

- Лобашев М. Е. Генетика: Учебник. -2-е изд. -Л.: ЛГУ, 1967.

- Пивоваров В.Ф., Ершов И.И., Агафонов А.Ф. Луковые культуры. -М.,2001. -497 С.

- Титова И.В., Ершов И.И. Генетика лука репчатого.//Генетические коллекции овощных растений. -СПб., 1999. -Ч.2 -С. 52-69.

- Clarke A.E., Jones H.A., Little T.M. Inheritance of bulb color in the onion//Genetics. -1944. -V.29. -Р 569-575.

- El-Shafie M.W., Davis G.N. Inheritance of bulb color in the Allium cepa L.//Hil-gardia. -1967. -V. 38. -Р.607.

- Khar A., Jekse J., Havey M.J. Segregation for onion bulb colors reveal that red is controlled by at least three loci.//J. Amer. Soc. Hort. Sct. -2008. V.133(1). -Р.42-47.

- Rabinowitch H.D., Currah L. Allium. Crop Science: Recent advances. -2002. -544 p.