Наследование снижения спонтанной двигательной активности у одноклеточных гидробионтов Spirostomum ambiguum после γ-облучения в малых дозах

Автор: Сарапульцева Е.И., Иголкина Ю.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

В популяции инфузорий Spirostomum ambiguum при очень малой для объекта дозе радиации - 0,01 Гр наблюдается устойчивое снижение спонтанной двигательной активности особей. Повреждение наследуется при вегетативном размножении на протяжении многих клеточных генераций (прослежены до 12-15 поколений). Изменения проявляются у значительного числа особей. Они отличаются от обычно изучаемых радиационных клеточных эффектов независимостью от величины дозы. Рассматривается значение полученных результатов в связи с проблемой радиационной опасности.

Ионизирующее излучение, малые дозы, одноклеточные гидробионты, двигательная активность, наследование, радиационная опасность

Короткий адрес: https://sciup.org/170169948

IDR: 170169948

Текст научной статьи Наследование снижения спонтанной двигательной активности у одноклеточных гидробионтов Spirostomum ambiguum после γ-облучения в малых дозах

Материалы и методика

Инфузории Spirostomum ambiguum имеют относительно большие размеры (длина 1-3 мм, диаметр 0,3-0,5 мм), что позволяет наблюдать за ними при небольшом увеличении ( х 17). Эти гидробионты неприхотливы и хорошо размножаются в лабораторных условиях на дехлорированной водопроводной воде. Спиростом культивировали в биологических пробирках при температуре 20 ± 1оС в виде массовой культуры. Воду после дехлорирования отстаивали не менее 3 суток, а затем отфильтровывали через обеззоленный фильтр. Питание осуществляли пищевыми дрожжами один раз в неделю. Культуру поддерживали в логарифмической фазе роста путем регулярных разбавлений суспензии. Спиростом для облучения брали из массовой культуры через 3 суток после кормления. Их облучали в пробирках в объеме 6 мл. Облучение проводили на установках «Исследователь» (Россия, 60Co, 48 Гр/мин) и « у -cell» (Канада, 60Co, 18 сГр/мин) в дозах 0,01; 0,1; 1; 20; 50, 100; 200; 500; 850; 1000 и 1500 Гр.

СДА исследовали у особей, которых отбирали из массовых культур на разных сроках после облучения и в контроле, а затем помещали в лунки специальной камеры. В соответствии с имеющимися методическими разработками [4], за каждой из спиростом наблюдали под микроскопом МБС-10, в окуляр которого был помещен визир. Количественной мерой СДА служило число пересечений инфузорией визира окуляра микроскопа за 1 мин. Этот эспресс-метод позволял получать убедительные результаты уже сразу после облучения.

Результаты обрабатывали статистически с использованием программы Microsoft®Excel'2003 SR-2 Origin® по параметрическому критерию Стьюдента. Стандартную ошибку для процента измененных показателей СДА оценивали по формуле:

IР( 100 - P)

m(%) =±J —-------,

V n где Р - показатель СДА в опыте, %; n - численность спиростом в экспериментальной группе.

Результаты и обсуждение

Выше мы цитировали работу [5], в которой при наблюдениях за СДА непосредственно облученных спиростом было обнаружено, что уже при дозе 0,1 Гр имеет место значительное снижение этого показателя по сравнению с контролем. В таблице представлены результаты изменения СДА в контроле в трех сериях опытов при еще более низкой дозе 0,01 Гр. Видно, что и в этом случае средние показатели СДА спиростом достоверно ниже, чем в контроле. Они хорошо воспроизводятся во всех сериях опытов, отличаясь от контроля в среднем на 57 %.

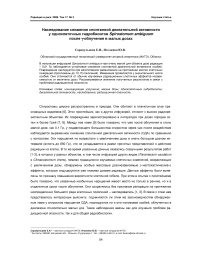

Рассмотрим результаты изменения СДА после облучения в диапазоне доз 0,01-1500 Гр. Они представлены на рис. 1. Видно, что эффект снижения СДА сохраняется примерно на одном уровне вплоть до 850 Гр.

Таблица

Показатели СДА в контроле и после облучения в дозе 0,01 Гр в трех сериях опытов (M±m)

|

№ серии |

Контроль |

Опыт |

Изменения , % |

|

1 |

2,0±0,2 |

0,8±0,4 |

40,0±5,8 |

|

2 |

2,2±0,1 |

1,4±0,3 |

63,6±6,2 |

|

3 |

2,5±0,2 |

1,1±0,1 |

44,0±7,0 |

|

Среднее значение |

2,1±0,2 |

1,1±0,2 |

57,1±6,3 |

* Отличия опыта от контроля достоверны при р< 0,05.

Рис. 1. Зависимость СДА спиростом (в % относительно контроля) от величины дозы радиации от 0,01 до 100 Гр в полулогарифмическом масштабе (а) и от 0,01 до 1500 Гр в линейном масштабе (б).

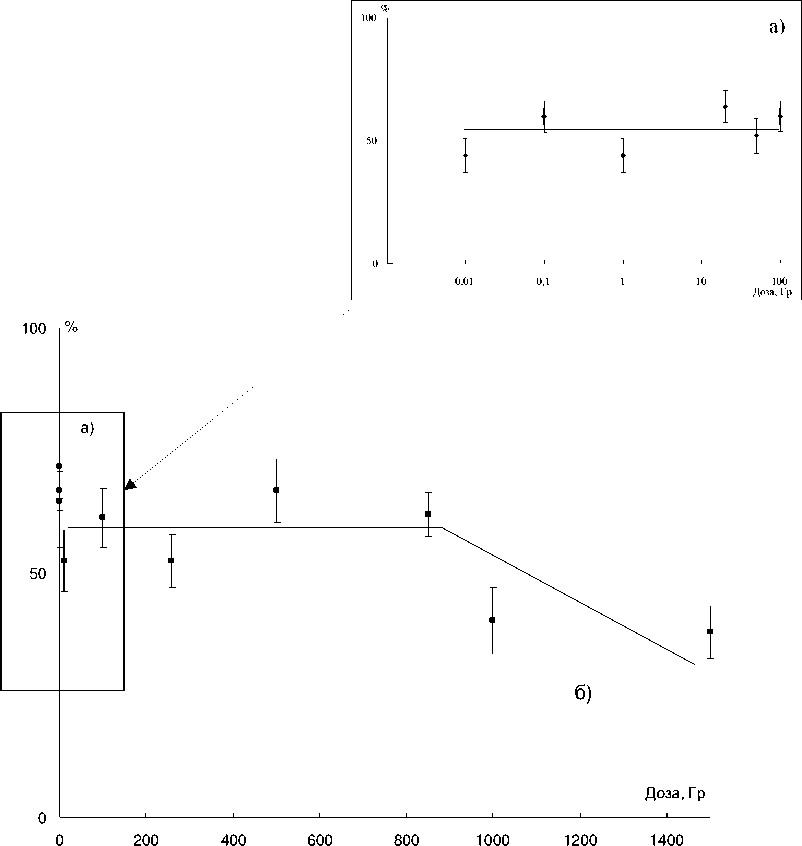

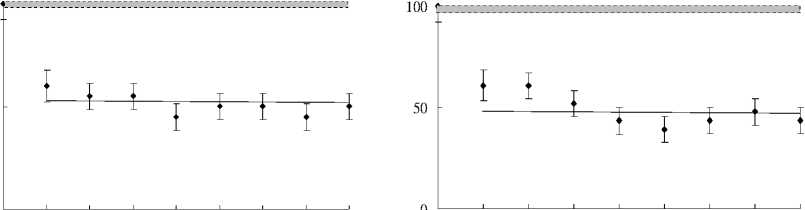

Теперь рассмотрим данные о СДА спиростом в потомстве облученных клеток. На рис. 2 представлена зависимость СДА от величины дозы радиации через 4, 14, 21 и 30 суток после воздействия. Эффект выражен в % по отношению к контролю (в контроле и при каждой из доз на всех временных периодах использовано по 60 особей). Настоящее исследование показало, что изучаемая реакция проявляется не только сразу после воздействия, но и в отдаленные сроки после него, даже через 30 суток, на протяжении которых у спиростом сменилось множество клеточных генераций (средняя продолжительность клеточного цикла у спиростом составляет 2 суток [8]). Мы видим поразительное единообразие картины во всех случаях. На всех сроках исследования уже при дозе 0,01 Гр наблюдается явное угнетение функции движения инфузорий, степень которого не возрастает с ростом дозы даже при ее увеличении в 50000 раз (до максимальной из использованных в настоящей работе доз – 500 Гр). При этом эффект практически не меняется во времени. Продемонстрированные нами во всех случаях значительные отклонения СДА от контроля говорят о массовом проявлении изменений описанного типа.

0 0,01 0,1 1 20 50 100 200 500

% 100

%

в )

0 0,01 0,1 1 20 50 100 200 500

Доза, Г Р

Рис. 2. Зависимость СДА спиростом от величины дозы радиации в диапазоне 0,01-500 Гр через 4 (а), 14 (б), 21 (в) и 30 (г) суток после воздействия (в % относительно контроля).

0 0,01 0,1 1 20 50 100 200 500

0 0,01 0,1 1 20 50 100 200 500

г )

Итак, можно сделать вывод, что изменения СДА, индуцируемые облучением уже в очень малых дозах, наследуются при вегетативном размножении спиростом. Этот вывод подчеркивает опасность действия радиации на исследованных представителей биоты.

Совокупность полученных данных указывает на необходимость дальнейших исследований эффекта, прежде всего к установлению доз радиации, которые еще не вызывают описанное повреждение. Это, на наш взгляд, обогатит представления о биологическом действии радиации в малых дозах и откроет новые подходы к оценке радиационной опасности.

Список литературы Наследование снижения спонтанной двигательной активности у одноклеточных гидробионтов Spirostomum ambiguum после γ-облучения в малых дозах

- Бычковская И.Б. Метод наблюдения за наследованными летальными эффектами у простейших//Цитология. 1978. Т. 20, № 6. С. 700-704.

- Бычковская И.Б. Особые клеточные эффекты и соматические последствия облучения в малых дозах/И.Б.Бычковская, Р.Ф.Федорцева, П.В.Антонов и др. СПб: СПМКС, 2006. 150 с. (http://irbb.ucoz.ru>).

- Бычковская И.Б. Проблема отдаленной радиационной гибели клеток. М.: Энергоатомиздат, 1986. 160 с.

- Мелехова О.П., Сарапульцева Е.И., Евсеева Т.И. и др. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: Учебное пособие/Под ред. О.П.Мелеховой и Е.И.Сарапульцевой. М.: Академия, 2008. С. 216-220.

- Сарапульцева Е.И. Спонтанная двигательная активность инфузорий Spirostomum ambiguum после γ-облучения в широком диапазоне доз как информативный метод биотестирования//Радиационная биология. Радиоэкология. 2008. Т. 48, № 3. С. 353-355.

- Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М.: ВЛАДОС, 1999. 280 с.

- Choppin G., Rydberg J., Liljenzin J.O. Radiochemistry and Nuclear Chemistry. Butterworth-Heinemann Ltd., 1995. P. 473-512.

- Wichterman R. The biology of paramecium. New York: Blakiston Comp. Inc., 1953. 398 p.