Настоящий пьемонтит из рудника Праборна (Западные Альпы, Италия)

Автор: Силаев В.И., Голубева И.И., Симакова Ю.С., Филиппов В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 8 (140), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128935

IDR: 149128935

Текст статьи Настоящий пьемонтит из рудника Праборна (Западные Альпы, Италия)

C. н. c

В. Н. Филиппов

В настоящее время в соответствии с укоренившейся петрографической традицией к пьемонтиту относят практически любой минерал группы эпидота, обладающий красным цветом и плеохроизмом в красных и розовых тонах [1, 2]. При этом содержанию собственно марганца в таких минералах практически не придается никакого значения [3]. Очевидно, что упомянутая традиция совершенно не отвечает правилу кристаллохимического классифицирования минералов, согласно которому, разделение минералов группы эпидота на виды должно производиться строго по степени заселения октаэдрических структурных позиций ионами Al3+, Fe3+ Mn3+ [4—6]. В соответствии с таким правилом к пьемонтиту следует относить только те минералы, в которых марганец составляет не менее 1/3 октаэдрических катионов.

Проведенный нами анализ показал, что среди выявленных на Урале «пьемонтитов» [7—13] кристаллохимическому критерию отвечают не более 12 %, представленных к тому же единичными анализами. В связи с этим возникают вопросы, существуют ли в природе объекты с массовым проявлением «настоящего» пьемонтита и каким именно обстановкам минералообразования они отвечают?

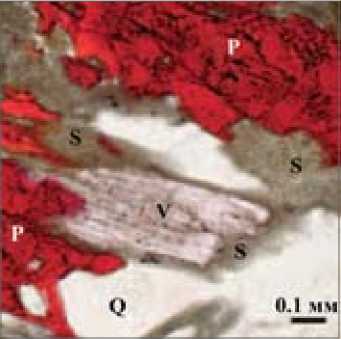

Предметом нашего исследования послужил переданный нам Н. Б. Кузнецовым (ГИН РАН) образец минерала, отобранный из отвалов древнего рудника Праборна на территории Западных Альп, которой и приписывают происхождение голотипа пьемонтита. Судя по современным геологическим данным [14], продуктивная минерализация на упомянутом руднике приурочива- лась к линзовидному телу интенсивно омарганцованных кварцитов мощностью 4—8 м, залегавшему среди метаморфизованных пород офиолитовой ассоциации [14]. В составе внутренней, наиболее богатой части линзы («ядре») преобладал браунит, который в направлении к периферии сменялся марганцевыми и марганецсодержащими силикатами. Считается, что протолитом для марганцевых «метаморфогенных» руд послужили палеоокеанические образования, аналогичные современным ум-бритам и ЖМК. В пьемонтитовый парагенезис кроме браунита входят родохрозит и множество обогащенных марганцем породообразующих силикатов (эпидот, гранаты, клино- и ортопироксены, родонит, слюды), замещающихся с поверхности Fe-Mn оксидами (рис. 1, 2). Сам пьемонтит под оптическим микроскопом характеризуется интенсивной окраской, обнаруживая при этом кон-

Рис. 1. Минеральный парагенезис пьемонтита в омарганцованных кварцитах рудника Праборна. Минералы: Q — кварц; S — альбит-клинопироксеновые микроагрегаты («симплектит»); V — фиолетовый марганецсодержащий диопсид (виолан); P — пьемонтит. Петрографический шлиф, николи ||. Приведено по [14].

трастную ростовую зональность (рис. 3). В качестве поздней, наложенной на пьемонтит минерализации выступают тонкие прожилки почти без-марганцевого кальцита.

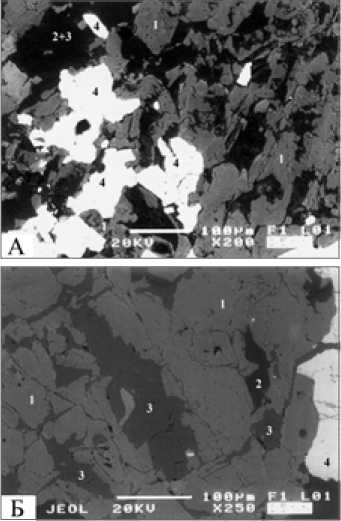

Рис. 2. Срастания пьемонтита (1) c кварцем (2), калишпатом (3) и браунитом (4) в омар-ганцованных кварцитах. РЭМ-изображения в режиме упруго отраженных электронов

Рис. 3. Зональные кристаллы пьемонтита. Петрографический шлиф, николи Ч. Приведено по [14]

Переданный нам образец представляет собой гнездообразное выделение почти черного с бордовым оттенком минерала в белом тонко-среднезернистом кварците. Под оптическим микроскопом этот минерал обнаруживает сильный плеохроизм от ярко-красного по Ng до оранжево-желтого по Np. Фазовая диагностика была осуществлена на автоматическом дифрактометре XRD-6000 Shimadzy в режиме фильтрованного Cu K α -излучения. Полученные данные практически идеально совпали с характеристикой эталонного пьемонтита, заметно отклоняясь от таковых у эталонных эпидота и клиноцоизита (табл. 1). Параметры э. я., рассчитанные на основе дифрактомет-

Таблица 1

Сопоставление диагностических дифракционных отражений в рентгенограммах минералов группы эпидота

|

Эталоны* |

Исследуемый |

|||

|

Клиноцоизит |

Эпидот |

Пьемонтит |

минерал |

h k l |

|

d, А I, у. е. |

d, А I, у. е. |

d, А I, у. е. |

d, А I, у. е. |

|

|

5.01 24 |

5.03 26 |

5.03 28 |

5.03 21 |

10 2 |

|

3.47 27 |

3.49 32 |

3.5 35 |

3.49 24 |

21 1 |

|

3.2 17 |

Не обн. |

Не обн. |

3.195 11 |

210 |

|

Не обн. |

2.92 20 |

То же |

Не обн. |

30 2 |

|

2.89 100 |

2.906 100 |

2.91 100 |

2.908 100 |

11 3 |

|

2.79 37 |

2.82 40 |

2.84 39 |

2.842 49 |

020 |

|

2.75 18 |

2.75 18 |

Не обн. |

Не обн. |

211 |

|

2.68 25 |

2.695 31 |

2.7 31 |

2.693 33 |

013 |

|

2.67 17 |

2.68 17 |

2.67 17 |

Не обн. |

300 |

|

2.63 17 |

2.66 19 |

2.68 23 |

2.664 40 |

120 |

|

2.59 38 |

2.6 43 |

2.6 46 |

2.594 19 |

31 1 |

|

2.4 25 |

2.4 30 |

2.41 30 |

2.403 26 |

31 3 |

|

2.38 21 |

2.404 23 |

2.42 25 |

2.416 32 |

022 |

|

2.1 23 |

2.12 17 |

2.13 17 |

2.121 17 |

221 |

|

1.39 25 |

1.41 22 |

1.42 21 |

1.421 23 |

040 |

* Данные приведены по интернет-базе рентгеноструктурных данных www—mincryst

рических данных, составляют (Е): ao = = 8.86±0.09; bo = 5.683± 0.004; co = = 10.171±0.06. Приведенные параметры ao и co практически не отличаются от соответствующих параметров клиноцоизита и эпидота, а параметр bo — больше клиноцоизитового на 1.6 %, что является вполне значимым, т. к. в 20 раз превышает аналитическую погрешность. Полученный результат обусловлен, очевидно, тем, что в структуре минералов группы эпидота колонки октаэдров AlO6, в которых происходит замещение мелких ионов Al3+ на более крупные ионы Fe3+ и Mn3+, ориентируются именно вдоль оси «b». Это и делает упомянутый параметр наиболее чувствительным к «пьемонтитовой» (по В. С. Соболеву) схеме изоморфизма.

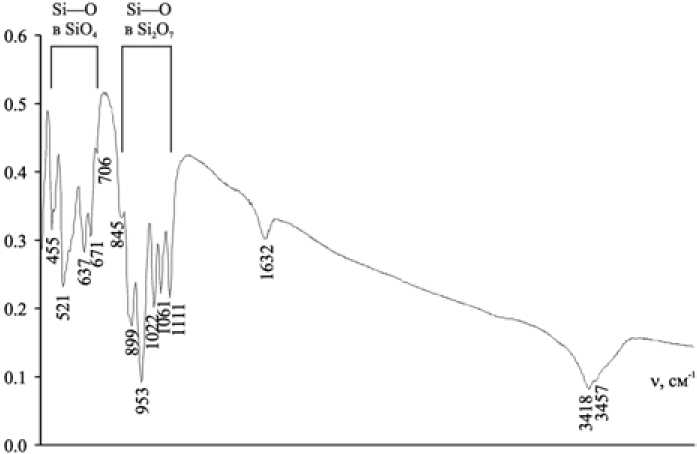

Спектры ИК-поглощения исследуемого минерала были получены на фурье-спектрометре ФТ-02 «Инфра-люм» фирмы «Люмекс». Использовались масляные суспензии. В спектрах обнаружились две очень характерные серии узких и хорошо разрешенных полос, обусловленных деформационными колебаниями химических связей Si—O в тетраэдрах SiO4 и диортогруппах Si2O7 (рис. 4). Положения большинства зарегистрированных полос определенно не совпадают с таковыми в ИК-спектрах клиноцоизита и эпидота [15, 16], будучи несколько сдвинутыми в более длинноволновую область. Столь же своеобразным является и спектр ИК-поглощения пьемонти-

Важно также отметить следующее.

Рис. 4. Типичный спектр ИК-поглощения в пьемонтите

та из Праборны в области валентных колебаний связей O—H в гидроксилионах. Этому минералу отвечает слабо раздвоенная полоса, смещенная относительно той же полосы в спектре клиноцоизита на 80—100 см‒1 в коротковолновую область.

Химический состав итальянского пьемонтита определен на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400, оснащенном спектрометрами фирмы «Link» (программное обеспечение ISIS 300) и «Microspec». Согласно полученным результатам (табл. 2), исследуемый минерал характеризуется весьма стабильным составом (Vx у большинства компонентов, включая марганец, не превышает 10 %), а содер- жание MnO в нем не опускается ниже 12 мас. %. Значение формульного коэффициента Mn практически во всех анализах превышает 1, составляя в среднем 1.08 ± 0.09. Очевидно, что полученные данные соответствуют именно кристаллохимическому критерию определения пьемонтитового минерального вида.

Расчеты показали, что в пьемонтите из Праборны содержание марганца обратно коррелируется с содержанием железа и практически не коррелируется с содержанием алюминия. Кроме того, в нем проявляется сильная обратная корреляция между алюминием и железом. Такая система статистических связей между октаэдрическими катионами приводит к предположению о том, что пьемонтитовая схема катионного изоморфизма является цепной [17], развиваясь как последовательность замещений вида Al3+ ← Fe3+ ← Mn3+.

Таблица 2

Химический состав (мас. %) пьемонтита из рудника Праборна

|

№ п/п |

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

MnO |

CaO |

SrO |

Сумма |

|

1 |

33.78 |

17.1 |

2.58 |

13.88 |

21.2 |

1.69 |

90.23 |

|

2 |

33.92 |

17.35 |

2.58 |

13.7 |

21.71 |

Не обн. |

89.26 |

|

3 |

34.37 |

17.54 |

1.46 |

14.96 |

21.21 |

То же |

89.54 |

|

4 |

39.17 |

21.42 |

1.66 |

15.06 |

21.01 |

2.26 |

100.58 |

|

5 |

32.89 |

16 |

2.07 |

14.88 |

20.81 |

1.69 |

88.34 |

|

6 |

34.19 |

14.34 |

4.54 |

16.47 |

18.7 |

4.47 |

92.71 |

|

7 |

31.66 |

16.25 |

1.92 |

13.14 |

18.55 |

0.97 |

82.49 |

|

8 |

34.96 |

17.83 |

2 |

14.77 |

20.12 |

2.75 |

92.43 |

|

9 |

33.94 |

17.22 |

1.3 |

15.03 |

21.71 |

Не обн. |

89.26 |

|

10 |

33.96 |

16.4 |

1.6 |

15.93 |

20.46 |

1.25 |

89.6 |

|

11 |

32.91 |

14.52 |

5.48 |

13.86 |

18.45 |

4.26 |

89.48 |

|

12 |

34.05 |

17.64 |

1.51 |

14.39 |

21.66 |

Не обн. |

89.25 |

|

13 |

34.09 |

17.01 |

1.66 |

15.18 |

20.3 |

2.57 |

90.81 |

|

14 |

32.99 |

13.91 |

4.31 |

15.85 |

18.59 |

3.91 |

89.56 |

|

15 |

34.03 |

16.76 |

1.41 |

15.69 |

20.51 |

1.98 |

90.38 |

|

16 |

33.31 |

16.25 |

5.37 |

12.03 |

18.72 |

3.96 |

89.64 |

|

17 |

33.88 |

16.99 |

4.33 |

12.6 |

19.85 |

3.28 |

90.93 |

|

18 |

34.24 |

17 |

1.97 |

15.11 |

19.72 |

2.26 |

90.3 |

|

Min |

31.66 |

13.91 |

1.3 |

12.34 |

18.45 |

0 |

82.49 |

|

Max |

39.17 |

21.42 |

5.48 |

16.47 |

21.71 |

4.47 |

100.58 |

|

X |

34.02 |

16.75 |

2.65 |

14.6 |

20.18 |

2.07 |

90.27 |

|

Sx |

1.48 |

1.63 |

1.44 |

1.14 |

1.17 |

1.52 |

3.32 |

|

4 |

10 |

54 |

8 |

6 |

73 |

4 |

|

|

Vx , % |

Примечание. Min—Max — размах колебаний; X — среднее арифметическое; Sx — стандартное отклонение; Vx — коэффициент вариации

Формулы:

1 — (Ca 2.02 Sr 0.1 ) 2.12 (Al 1.79 Fe 0.17 Mn 1.04 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.12 ;

2 — Ca 2.06 (Al 1.8 Fe 0.17 Mn 1.03 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.06 ;

3 — Ca 1.98 (Al 1.9 Fe 0.09 Mn 1.01 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 0.98 ;

4 — (Ca 1.72 Sr 0.1 ) 1.82 (Al 1.93 Fe 0.1 Mn 0.97 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 0.82 ;

5 — (Ca 2.03 Sr 0.09 ) 2.12 (Al 1.72 Fe 0.14 Mn 1.14 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.12 ;

6 — (Ca 1.76 Sr 0.23 ) 1.99 (Al 1.48 Fe 0.3 Mn 1.22 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 0.99 ;

7 — (Ca 1.88 Sr 0.05 ) 1.93 (Al 1.81 Fe 0.14 Mn 1.05 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 0.93 ;

8 — (Ca 1.85 Sr 0.14 ) 1.99 (Al 1.8 Fe 0.13 Mn 1.07 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 0.99 ;

9 — Ca 2.06 (Al 1.79 Fe 0.09 Mn 1.12 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.06 ;

10 — (Ca 1.94 Sr 0.06 ) 2 (Al 1.7 Fe 0.11 Mn 1.19 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH);

11 — (Ca 1.8 Sr 0.22 ) 2.02 (Al 1.56 Fe 0.38 Mn 1.06 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.02 ;

12 — Ca 2.04 (Al 1.43 Fe 0.1 Mn 1.07 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.04 ;

13 — (Ca 1.91 Sr 0.13 ) 2.04 (Al 1.76 Fe 0.11 Mn 1.11 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.04 ;

14 — (Ca 1.81 Sr 0.21 ) 2.02 (Al 1.49 Fe 0.29 Mn 1.22 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.02 ;

15 — (Ca 1.94 Sr 0.1 ) 2.04 (Al 1.74 Fe 0.09 Mn 1.17 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.04 ;

16 — (Ca 1.81 Sr 0.21 ) 2.02 (Al 1.72 Fe 0.36 Mn 0.92 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 1.02 ;

17 — (Ca 1.83 Sr 0.17 ) 2 (Al 1.77 Fe 0.29 Mn 0.94 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH);

18 — (Ca 1.85 Sr 0.11 ) 1.96 (Al 1.75 Fe 0.13 Mn 1.12 ) 3 [Si 3 O 11 ]O(OH) 0.96 .

Максимальное значение формульного коэффициента иона марганца в минерале из Праборны достигает 1.22. Это подтверждает выводы о том, что в пьемонтите ионами Mn3+ могут заселяться позиции не только M3, но и M1. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что степень заселения последней позиции может достигать по крайней мере 25 %.

Важнейшей кристаллохимической примесью исследуемого минерала является стронций, ионы которого замещают ионы кальция в одной из позиций А [18]. Известно, что этот элемент достаточно часто обнаруживается не только в собственно пьемонтите, но также в клиноцоизите и эпидоте [19]. При этом эмпирически подтвержденная максимальная степень замещения Sr2+ → Ca2+в этих минералах достигает 12 % [20].

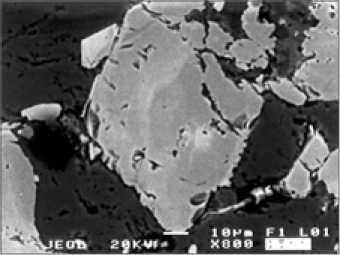

Проведенный нами анализ показал, что содержание SrO в пьемонтите из Праборны достигает 4.5 мас. %, что почти отвечает установленному предельному насыщению стронцием минералов группы эпидота. При этом примесь стронция в индивидах исследуемого пьемонтита распределяется весьма неравномерно, что отражается мозаичными картинами их неоднородности под электронным микроскопом (рис. 5). Согласно расчетам, стронций в пьемонтите связан с кальцием очень сильной обратной корреляцией (r = ‒0.8), что, очевидно, согласуется с упомянутыми выше кристаллохимическими представлениями.

Рис. 5. Неоднородность распределения стронция в индивидах пьемонтита. РЭМ-изображение в режиме упруго отраженных электронов

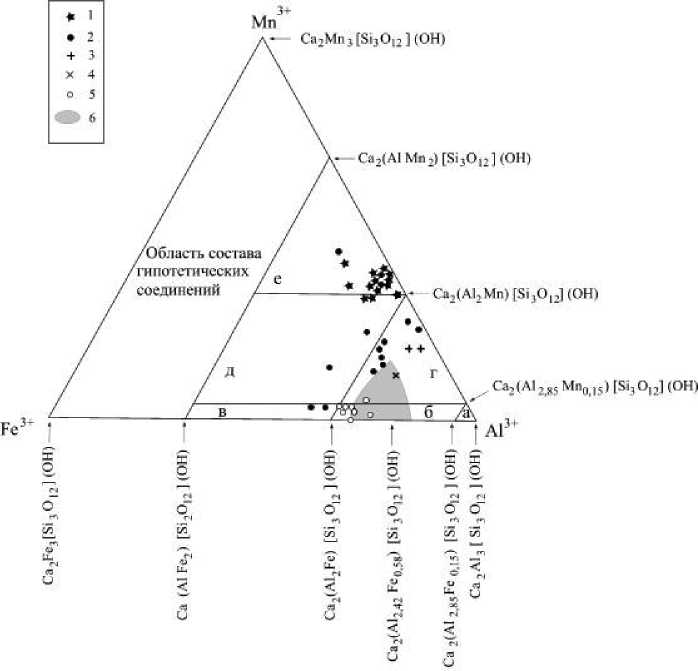

Таким образом, результаты проведенных исследований приводят к заключению о том, что по своим кристаллохимическим свойствам пьемонтит из Праборны существенно отличается как от клиноцоизита, так и от эпидота. На разработанной нами классификационной диаграмме (рис. 6) поле точек состава итальянского пьемонтита контрастно обособляется от точек состава уральских марганецсодержащих клиноцоизитов и эпидотов, сосредотачиваясь строго в секторе, отвечающем составу минерала с принципиальной формулой Ca2(Al2—1Fe0—1 Mn2—1)3[Si3O12](OH). Нам представляется, что именно такой минерал и должен определяться как пьемонтит. Минералы с меньшим содержанием марганца следует относить не к пьемонтиту, а к манганклиноцоизиту и ман-ганэпидоту, которые мы предлагаем также рассматривать в ранге минеральных видов.

Согласно экспериментальным данным, обогащение минералов группы эпидота трехвалентным марганцем происходит только в окислительных условиях и растет с увеличением fO2 [21]. С другой стороны, появление в природных объектах манганклиноцоизита или манганэпидота может свидетельствовать об эпигенетических процессах омарганцевания, а образование пьемонтита может являться прямым индикатором наложенного марганцевого оруденения, как это было показано нами ранее на примере минералов группы аксинита [22].

Рис. 6. Марганецсодержащие минералы группы эпидота в рамках кристаллохимической номенклатуры: 1 — исследуемый пьемонтит; 2—4 — «пьемонтиты» из уральских месторождений по [7—13]; 5 — «пьемонтит» из кварцевых жил с черновитом на Приполярном Урале; 6 — манганклиноцоизит из омарганцованных риолитов на Приполярном Урале. Минеральные виды: а — цоизит, б — клиноцоизит, в — эпидот, г — манганклиноцоизит, д — манганэпидот, е — пьемонтит

Список литературы Настоящий пьемонтит из рудника Праборна (Западные Альпы, Италия)

- Вознесенский С. Д. Пьемонтитовые сланцы левобережья р. Хемчик в Западной Туве // Записки ВМО, 1961. Ч. 90, № 3. С. 345-348.

- Jimenez-Millan J., Velilla N. Compositional variation of piemontites from different Mn-rich rock-types of the Iberian Massif (SW Spain) // Eur. J. Mineral., 1993. V. 5. P. 961-970.

- Минералы. Справочник. Т. III. Вып. 1. М.: Наука, 1972. С. 709-749.

- Catti M., Ferraris G., Ivaldi G. On the crystal chemistry of strontian piemontites with some remarks on the nomenclature of the epidote group // N. Jb. Mineral. Mh., 1989. P. 357-366.

- Семкова Т. А., Брусницын А. И. К вопросу о номенклатуре марганецсодержащих минералов группы эпидота // Минералогические музеи. СПб: Изд-во СПб ун-та, 1998. С. 113-114.