Натрийуретические пептиды и галектин-3 у пациентов старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса

Автор: Малинова Л.И., Подболотов Р.А., Поварова Т.В., Плетнева Г.Ф.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Геронтология и гериатрия

Статья в выпуске: 1 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

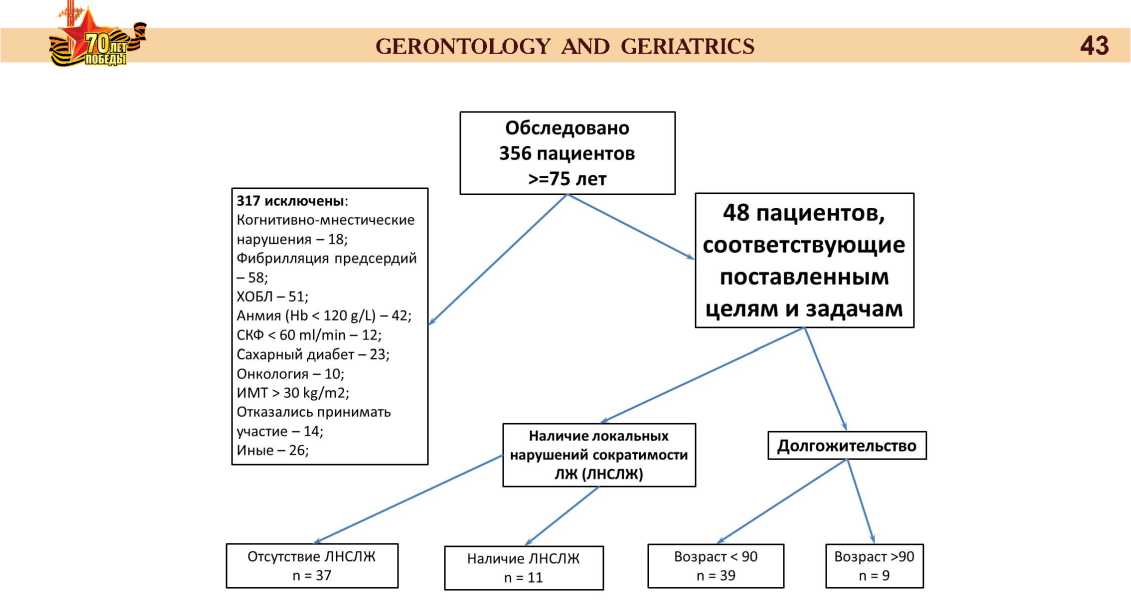

Цель: определить особенности профиля диагностических биомаркеров у больных старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса. Материал и методы. Обследовано 356 мужчин старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью с сохранной фракцией выброса левого желудочка (ХСЩФВЛЖ), исключены 317 пациентов с фибрилляцией предсердий, ХОБЛ, сахарным диабетом, ожирением, анемией, онкологическими заболеваниями, отсутствующими или неполными данными. Определены уровни NT-proBNP, proANP, галектина-3. Результаты. У пациентов старческого возраста без признаков локального нарушения сократимости левого желудочка (ЛНСЛЖ) уровни галектина-3 (2,13 (0,98; 3,50) vs 5,16 (4,34; 9,63) ng/mL, р=0,011) и NT-proBNP (5,59 (1,00; 10.13) vs 32,04 (15,40; 46,18) fmol/mL, р=0,006) были статистически значимо ниже, чем у пациентов с ЛНСЛЖ. Уровень proANP был ниже у пациентов с ЛНСЛЖ (3,24 (2,47; 3,75) vs 1,38 (0,83; 2,29) nmol/mL, р=0,071), однако эта тенденция не достигала степени статистической значимости. Только proANP был значимо выше среди долгожителей (7,30 (4,52; 7,63) vs 2,68 (1,88; 3,32) nmol/mL, р=0.006). Выявлена положительная корреляционная связь между NT-proBNP и уровнем глюкозы крови (R=0,52, р=0,007). Заключение. Определены особенности профиля биомаркеров дезадаптивно-го ремоделирования у пациентов старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью с сохранной ФВ ЛЖ: высокие значения NT-proBNP и галектина-3 ассоциированы с клинически более тяжелой ХСН. У пациентов старческого возраста с ХСН с сохранной ФВ ЛЖ наличие локальных нарушений сократимости миокарда левого желудочка сопровождалось статистически значимо более высокими уровнями NT-proBNP и галектина-3.

Биомаркер, дезадаптивное ремоделирование миокарда, старческий возраст, хроническая сердечная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/14918088

IDR: 14918088

Текст научной статьи Натрийуретические пептиды и галектин-3 у пациентов старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса

-

1Вв едение. Исторически сложившееся представление о хронической сердечной недостаточности (ХСН) как о состоянии снижения «насосной функции сердца» достаточно долгое время позволяло рассматривать снижение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) как неотъемлемый компонент верификации диагноза. К настоящему времени определение ХСН с сохранной ФВ ЛЖ (ХСНcохрФВЛЖ) вошло как в национальные [1], так и в зарубежные рекомендации по диагностике и лечению ХСН [2, 3]. При этом ХСНcохрФВЛЖ остается одной из наиболее загадочных форм сердечной недостаточности. Хорошей иллюстрацией этого является распространенность ХСНсохрФВЛЖ, которая, по данным различных исследований, колеблется от 13 до 74% [4]. Спорными остаются некоторые вопросы верификации, клинического течения и прогноза ХСНсохрФВЛЖ [4, 5]. Существующие принципы медикаментозного лечения также в основном базируются на данных клинических исследований пациентов со сниженной ФВ ЛЖ [1, 3], а более поздние исследования, включающие пациентов ХСНсохрФВЛЖ, такие, как, например, TOPCAT, поднимают вопросов, в том числе по диагностическим критериям, не меньше, чем дают ответов [6].

В исследованиях, включавших как ХСНсохрФВЛЖ, так и ХСН со сниженной ФВ ЛЖ, пациенты с ХСНсохрФВЛЖ оказывались достоверно старше [7, 8]. Известно, что старение per se изменяет структурно-функциональные параметры миокарда, в том числе диастолическую функцию ЛЖ [9, 10], а диагностика ХСН у лиц пожилого и старческого возраста сопряжена с определенными трудностями [11].

Цель: определить особенности профиля биохимических маркеров дезадаптивного ремоделирования миокарда у пациентов старческого возраста с ХСНсохрФВЛЖ.

Материал и методы. Обследовано 356 мужчин старческого возраста (75 лет и старше) с хронической сердечной недостаточностью ишемического и гипертензивного генеза с сохранной ФВ ЛЖ. Для достижения поставленной цели проводился «жесткий» отбор пациентов (рис. 1): не включались в исследование пациенты с умеренным и выраженным когнитивно-мнестическим дефицитом, затрудняющим полноценное проведение исследования, в том числе сбор анамнеза; пациенты с фибрилляцией

предсердий, ХОБЛ, сахарным диабетом, ожирением (ИМТ>30 кг/м2), анемией, онкологическими заболеваниями. При анализе не использовались результаты обследования пациентов, у которых данные клиниколабораторного или инструментального обследования оказались неполными.

Для сравнительного анализа, исходя из известных механизмов формирования ХСН, были выделены группы пациентов с наличием и отсутствием нарушений локальной сократимости миокарда ЛЖ (НЛСЛЖ), а также группа долгожителей (пациенты, чей паспортный возраст был равен или превышал 90 лет) (см. рис. 1). Клиническая характеристика, пациентов, включенных в исследование, приведена в табл. 1. Как видно из представленных данных, пациенты старческого возраста с ХСНсохрФВЛЖ с наличием / отсутствием НЛСЛЖ полностью сопоставимы по возрасту, тяжести ХСН, основным клиническим и биохимическим скрининговым параметрам.

У всех пациентов определялись сывороточные уровни биохимических маркеров миокардиальной дисфукции (NT-proBNP, proANP, галектин-3) методом ИФА с использованием коммерчески доступных наборов (BIOMEDICA: Словакия, Австрия; eBioscience: Австрия).

Статистический анализ проводился с использованием пакета Statistica 8.0. Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального распределения проводился с помощью критерия Шапиро–Уилка и расчета параметров симметричности и эксцесса. Проверка статистических гипотез проводилась с использованием 2-стороннего критерия Манна-Уитни. Проводился корреляционный анализ с использованием ранговой корреляции Спирмена, гамма-корреляции и корреляционного анализа по Кендаллу. Уровень значимости α был принят равным 5%.

Результаты. При сопоставлении структурных параметров сердца, оцениваемых с помощью трансторакальной эхоКГ, у пациентов с наличием и отсутствием НЛСЛЖ значимых различий выявлено не было. Тенденция к росту индекса массы миокарда ЛЖ у больных с ХСНсохрФВЛЖ с нарушениями локальной сократимости не достигала степени статистической значимости: 123 (100; 150) г/м2 vs 136 (128; 166) г/м2 при p=0.101. Также не было выявлено значимых различий параметров трансмитрального кровотока (E, A, E/A, IVRT, DT). Существенных различий в частотах клинических проявлений ХСН этих групп

Рис. 1. Схема проведения исследования

выявлено не было, в то же время при оценке тяжести ХСН с использованием ШОКС у пациентов с наличием НЛСЛЖ сумма баллов была значимо выше: 5 (3;8) vs 4 (3; 6), p=0,042.

При анализе сывороточных уровней биохимических маркеров дезадаптивного ремоделирования миокарда выявлено статистически значимое увеличение концентраций NT-proBNP и галектина-3 у больных с НЛСЛЖ (табл. 2).

В обследованной выборке у долгожителей были выявлены достоверно более низкие конечный систолический и конечный диастолический объемы ЛЖ (p=0,016 и 0,024 соответственно), а также замедление IVRT (125 (125; 125) мсек vs 101 (87; 115) мсек, p=0,000) и DT (280,0 (280,0; 280,0) мсек vs 197,5 (173,0; 230,0) мсек, p=0,000). При этом тенденция к росту NT-proBNP и снижению галектина-3 не достигала степени статистической достоверности (табл. 3).

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов старческого возраста с ХСНсохрФВЛЖ, включенных в исследование, в зависимости от наличия локальных нарушений сократимости ЛЖ

|

Показатель |

Отсутствие НЛСЛЖ |

Наличие НЛСЛЖ |

p level |

|

Возраст, годы |

77 (72; 84) |

76 (74; 83) |

0,905 |

|

Артериальная гипертензия, % |

70 |

73 |

0,841 |

|

Функциональный класс ХСН NYHA (Mod, %) |

2 (59%) |

2 (55) |

0,127 |

|

Анамнез ИБС, годы |

14 |

16 |

0,287 |

|

Курение, % |

11 |

0 |

|

|

Креатинин, мкмоль/л |

106,7 (94,6; 126,4) |

92,8 (87,2; 95,8) |

0,229 |

|

Общий холестерин, ммоль/л |

4,5 (3,9; 5,3) |

6,0 (4,0; 7,0) |

0,400 |

|

Триглицериды, ммоль/л |

1,2 (0,7; 1,9) |

1,4 (0,9; 5,7) |

0,629 |

|

ЛПВП, ммоль/л |

1,5 (1,1; 1,9) |

0,8 (0,8; 2,2) |

0,800 |

|

ЛПНП, ммоль/л |

2,6 (2,0; 3,2) |

1,8 (1,2; 2,1) |

0,400 |

|

Глюкоза, ммоль/л |

4,6 (4,3; 4,9) |

5,6 (5,2; 5,9) |

0,057 |

|

С-реактивный протеин, мг/дл |

0,3 (0,2; 0,4) |

0,4 (0,3; 0,5) |

0,800 |

Таблица 2

Уровни биохимических маркеров дезадаптивного ремоделирования миокарда у пациентов с ХСН↓ФВЛЖ в зависимости от наличия НЛСЛЖ

|

Маркер |

Отсутствие НЛСЛЖ |

Наличие НЛСЛЖ |

p level |

|

NT proBNP, fmol/ml |

5,59 (1,00; 10,13) |

32,04 (15,40; 46,18) |

0,006 |

|

Галектин-3, ng/ml |

2,13 (0,98; 3,50) |

5,16 (4,34; 9,63) |

0,011 |

|

proANP, nmol/l |

3,24 (2,47; 3,75) |

1,38 (0,83; 2,29) |

0,071 |

Таблица 3

Уровни биохимических маркеров дезадаптивного ремоделирования миокарда у пациентов с ХСНсохрФВЛЖ в зависимости от возрастной группы

|

Маркер |

Старческий возраст |

Долгожители |

p level |

|

NT proBNP, fmol/ml |

6,27 (0,00; 26,91) |

11,04 (4,91; 16,99) |

0,740 |

|

Galectin 3, ng/ml |

3,28 (1,69; 5,16) |

1,58 (0,79; 2,02) |

0,153 |

|

proANP, nmol/l |

2,68 (1,88; 3,32) |

7,30 (4,52; 7,63) |

0,006 |

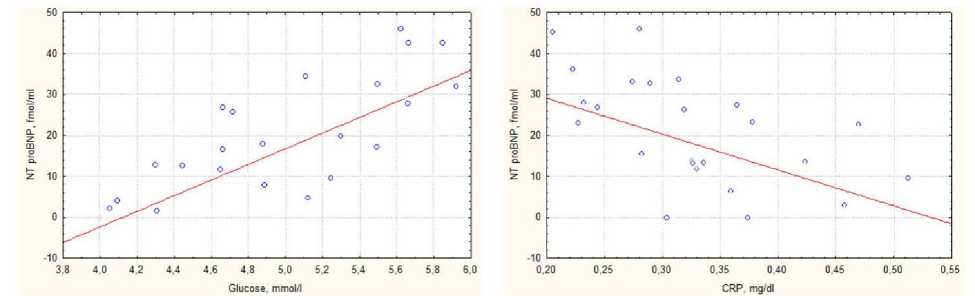

При проведении корреляционного анализа интерес вызвали достоверные умеренной силы корреляционные отношения NT-proBNP и глюкозы (R=0,52, p=0,007), а также С-реактивного протеина (R=0,481, p=0,012; рис. 2), сопоставимо сохранявшиеся во всех выделяемых группах.

Обсуждение. С клинической точки зрения ХСНсохрФВЛЖ рассматривают преимущественно как диастолическую дисфункцию ЛЖ. У большого количества пациентов выявляются эхо-параметры нарушения диастолической функции ЛЖ, которое не сопровождается сколько-нибудь надежными клиническими симптомами и признаками сердечной недостаточности. Зачастую жалобы таких пациентов на незначительную одышку при физической нагрузке «списываются» на возраст и детренированность, и такие больные «ускользают» из поля зрения кардиолога [12]. С другой стороны, выявление у пациента изолированной бессимптомной или малосимптомной диастолической дисфункции не может считаться патогномоничным для верификации ХСНсохрФВЛЖ и не служит достаточно надежным прогностическим критерием [13, 14].

Влияние инволюционных процессов, функционального состояния почек, наличия ожирения и других факторов, не напрямую связанных с миокардиальной дисфункцией, на уровни диагностических биомаркеров ХСН, таких, как NT-proBNP и галек-тин-3, создают сложности в их использовании в рутинной клинической практике. Следует отметить, что пороговые значения для BNP (>200 пг/мл) и NT-proB-NP (>220 пг/мл) остаются предметом для дискуссий. Так, в действующих национальных рекомендациях по диагностике и лечению ХСН и рекомендациях Европейского общества кардиологов пороговое значение NT-proBNP было снижено до 125 ng/l главным образом для исключения выраженной структурной и функциональной дисфункции миокарда. Тем не менее изолированное превышение биомаркерами миокардиальной дисфункции поровых значений не означает верификацию сердечной недостаточности [1, 3].

Гиперсинтез натрийуретических пептидов (НУП) является защитной реакцией миокарда на перегрузку объемом. Их уровень в системном кровотоке рассматривается как значимый диагностический и прогностический маркер при ХСН. И хотя определение НУП — абсолютно бесполезно для определения причины задержки жидкости, будь то ренальные или кардиоваскулярные причины, повышение концентрации НУП все равно отражает развитие миокардиального стресса и прогрессирующего застоя, что в конечном итоге и приводит к декоменсации кровообращения и смерти больного [15, 16].

Наличие локальных нарушений сократимости ЛЖ вне зависимости от морфологического субстрата и причин, их вызывающих, является, безусловно, неблагоприятным прогностическим фактором не только за счет снижения сократительного потенциала миокарда, но и за счет модификации внутрисердечной гемодинамики. При сопоставлении результатов трансторакальной эхоКГ в сформированной выборке пациентов значимых различий геометрии сердечных камер, параметров внутрисердечной гемодинамики выявлено не было, в то время как уровень NT-proBNP оказывался практически в 5 раз выше, что сопровождалось не менее значимым повышением концентрации маркера индукции фиброзирования (галектина-3). При этом повышение уровней NT-prоBNP и галектина-3 ассоциировано с более тяжелыми проявлениями ХСН. Таким образом, как бы провокационно это ни выглядело, клинические проявления сердечной недостаточности, подкрепленные биомаркерами миокардиальной дисфункции, становятся более значимыми как для постановки диагноза, так и для выбора лечебной тактики [17, 18] и определения прогноза при ХСНсохрФВЛЖ [13, 19]. С другой стороны, несмотря на продолжающиеся дискуссии о патогенетической роли структурных и функциональных изменений в миокарде при старении у пациентов старческого возраста, локальные нарушения сократимости ЛЖ у пациентов старческого возраста сопровождаются более выраженной

Рис. 2. Графики рассеяния на плоскостях «NT-proBNP — глюкоза» и «NT-proBNP — С-реактивный протеин»

миокардиальной дисфункцией [20], что может быть использовано как для построение клинического прогноза и мониторинга, так и для выбора или коррекции лечения.

Основные факторы, влияющие на синтез и секрецию ANP и BNP, тождественны. Так же сходны и кардиоваскулярные эффекты. Экспрессия гена ANP обнаружена главным образов в предсердиях, тогда как основным местом синтеза BNP является миокард желудочков. Среди множества сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут спровоцировать формирование ХСНсохрФВЛЖ, у пациентов пожилого и старческого возраста недооцененным, а зачастую недиагностируемым остается амилоидоз и, в частности, сенильный трантстиретин амилоидоз [21, 22] с преимущественным поражением предсердий. Трудность диагностики сенильного амилоидоза сердца заключается в отсутствии патогномоничных клинических и эхоКГ критериев. Выявление характерного «блестящего» эхо-сигнала от межпредсердной перегородки по типу «матового стекла» встречается достаточно редко и требует от специалиста определенного опыта. Таким образом, мы не можем исключить наличие сенильного амилоидоза сердца у нескольких пациентов из сформированной выборки, повлиявшее на «биомаркерный паттерн» группы. Выявленный факт, несомненно, нуждается в уточнении, а возможность такого «загрязнения» выборки целесообразно учитывать при планировании исследования поздновозрастной категории населения.

По данным многочисленных исследований сахарный диабет per se нарушает диастолическую функцию левого желудочка. Однако взаимосвязи уровня натрийуретических пептидов и гликемии не достаточно изучены. На здоровых добровольцах показано влияние инфузии BNP на концентрацию циркулирующей глюкозы, без изменения активности инсулина [23]. У пациентов с острым коронарным синдромом установлены положительные корреляционные связи между уровнем BNP, глюкозой крови и ангиографическим индексом Gensini [24].

Выявленная в данном исследовании положительная корреляционная связь между уровнем NT-proBNP и глюкозой крови не может быть объяснена ни вазодилатационными, ни натрийуретическими свойствами BNP, за счет которых логично было бы ожидать снижение концентрации глюкозы в системном кровотоке. Нельзя исключить гликозилирование и модификацию свойств энзимов, принимающих участие в каскаде превращения молекулы-предшественника BNP в нейрогормон BNP и N-концевой фрагмент молекулы proBNP (NT-proBNP).

Заключение. Определены особенности профиля биомаркеров дезадаптивного ремоделирования у пациентов старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной ФВ ЛЖ: высокие значения NT-proBNP и галектина-3 была ассоциированы с клинически более тяжелой ХСН. У пациентов старческого возраста с ХСН с сохранной ФВ ЛЖ наличие локальных нарушений сократимости миокарда левого желудочка сопровождалось статистически значимо более высокими уровнями NT-proBNP и галектина-3.

Список литературы Натрийуретические пептиды и галектин-3 у пациентов старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса

- Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Арутюнов Г. П. и др. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр). Сердечная Недостаточность 2013; 14: 379-472

- Yancy CW, Jessup М, Bozkurt В, et al. 2013ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2013; 62: e147-239

- McMurray JJ.AdamopoulosS, Anker SD, etal. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail 2012; 14: 803-69

- Lam CS, Donal E, Kraigher-Krainer E, Vasan RS. Epidemiology and clinical course of heart failure with preserved ejection fraction. Eur J Heart Fail 2011; 13: 18-28

- Nagueh SF, Bierig SM, Budoff MJ, et al. American Society of Echocardiography clinical recommendations for multimodality cardiovascular imaging of patients with hypertrophic cardiomyop-athy: Endorsed by the American Society of Nuclear Cardiology Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of Cardiovascular Computed Tomography. J Am Soc Echocardiogr 2011;24:473-98

- McMurray JJ, O'Connor С Lessons from the TOPCAT trial. N Engl J Med 2014; 370: 1453-4.

- Bursi F, Weston SA, Redfield MM, et al. Systolic and dia-stolic heart failure in the community. JAMA 2006; 296: 2209-16

- Lee DS, Gona P, Vasan RS, et al. Relation of disease pathogenesis and risk factors to heart failure with preserved or reduced ejection fraction: insights from the framingham heart study of the national heart, lung, and blood institute. Circulation 2009; 119:3070-7

- Strait JB, Lakatta EG. Aging-associated cardiovascular changes and their relationship to heart failure. Heart Fail Clin 2012; 8: 143-64

- Lakatta EG. Cardiovascular aging in health. Clin Geri-atr Med 2000; 16:419-44

- Малинова Л.И., Силина Т.С., Шувалов С.С., Денисова Т.П. Хроническая сердечная недостаточность и ожирение у пациентов старческого возраста: диагностические проблемы. Клин геронтол 2011; 17: 26-30

- Zile MR, Gottdiener JS, Hetzel SJ, et al. Prevalence and significance of alterations in cardiac structure and function in patients with heart failure and a preserved ejection fraction. Circulation 2011; 124: 2491 -501

- Pellicori P, Cleland JG. Heart failure with preserved ejection fraction. Clin Med 2014; 14 Suppl 6: s22-8

- Penicka M, Bartunek J, Trakalova H, et al. Heart failure with preserved ejection fraction in outpatients with unexplained dyspnea: a pressure-volume loop analysis. J Am Coll Cardiol 2010; 55: 1701-10

- Cleland JG, Taylor J, Freemantle N, Goode KM, Rigby AS, Tendera M. Relationship between plasma concentrations of N-terminal pro brain natriuretic peptide and the characteristics and outcome of patients with a clinical diagnosis of diastolic heart failure: a report from the PEP-CHF study. Eur J Heart Fail 2012; 14:487-94

- Pellicori P, Kallvikbacka-Bennett A, Khaleva O, et al. Global longitudinal strain in patients with suspected heart failure and a normal ejection fraction: does it improve diagnosis and risk stratification? Int J Cardiovasc Imaging 2014; 30: 69-79

- Troughton RW, Frampton CM, Nicholls MG. Biomark-er-guided treatment of heart failure: still waiting for a definitive answer. J Am Coll Cardiol 2010; 56: 2101-4

- Felker GM, Ahmad T, Anstrom KJ, et al. Rationale and design of the GUIDE-IT study: Guiding Evidence Based Therapy Using Biomarker Intensified Treatment in Heart Failure. JACC Heart failure 2014; 2: 457-65

- Cleland JG, Pellicori P. Defining diastolic heart failure and identifying effective therapies. JAMA 2013; 309: 825-6

- Cappellin E, Gatti R, Spinella P, et al. Plasma atrial natriuretic peptide (ANP) fragments proANP (1-30) and proANP (31-67) measurements in chronic heart failure: a useful index for heart transplantation? Clin Chim Acta 2001; 310: 49-52

- Ton VK, Mukherjee M, Judge DP. Transthyretin cardiac amyloidosis: pathogenesis, treatments, and emerging role in heart failure with preserved ejection fraction. Clinical Medicine Insights Cardiology 2014; 8: 39-44

- Gorevic PD, Prelli FC, Wright J, Pras M, Frangi-one B. Systemic senile amyloidosis. Identification of a new preal-bumin (transthyretin) variant in cardiac tissue: immunologic and biochemical similarity to one form of familial amyloidotic polyneu-ropathy. J Clin Invest 1989; 83: 836-43

- Heinisch BB, Vila G, Resl M, et al. B-type natriuretic peptide (BNP) affects the initial response to intravenous glucose: a randomised placebo-controlled cross-over study in healthy men. Diabetologia 2012; 55: 1400-5

- Wei P, Wang HB, Fu Q, Bai J, Zhu Q. Levels of BNP and stress blood glucose in acute coronary syndrome patients and their relationships with the severity of coronary artery lesion. Cell biochemistry and biophysics 2014; 68: 535-9.