Натурализация аронии Мичурина в лесах европейской части России

Автор: Куклина А.Г.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесные культуры

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведены особенности морфологии и таксономический статус аронии Мичурина (Aronia mitschurinii, Rosaceae), известной в России как черноплодная рябина. Зафиксировано ее активное внедрение в естественные лесные фитоценозы на северо-западе России и в ряде областей cредней полосы России, что представляет потенциальную угрозу естественному биоразнообразию

Инвазионные виды, арония мичурина, морфология, биотические и абиотические факторы, натурализация

Короткий адрес: https://sciup.org/14336700

IDR: 14336700 | УДК: 581.9:582.71

Текст научной статьи Натурализация аронии Мичурина в лесах европейской части России

В недрение агрессивных чужеродных растений в естественные биоценозы приводит к существенным потерям биологического разнообразия, а в перспективе грозит экологической катастрофой и даже может наносить вред здоровью людей. Причины фитоинвазий различны – преднамеренная интродукция и реинтродукция хозяйственно важных и декоративных растений, импорт сельскохозяйственной продукции, климатические изменения и пр. Особенности географического положения России, ее огромные лесные массивы, а также интенсивное антропогенное воздействие способствуют инвазионному процессу [1].

Большинство чужеродных видов растений, занесенных на территорию России 100–200 лет назад, успешно обосновалось на новой родине, некоторые натурализовались и сформировали вторичные ареалы. В настоящее время в европейской части России насчитывается несколько десятков адвентивных видов растений. Ученые предполагают, что в ближайшем будущем может произойти катастрофическое увеличение биологических инвазий [2].

Особенно сильное влияние инвазионные виды оказывают на лесные сообщества, расположенные вблизи крупных городов и промышленных центров. За последние десятилетия в естественные сосновые леса активно внедрилась ирга колосистая ( Amelanchier spicata ), которая в Брянской, Тверской и Ярославской областях сформировала мертвопокровные сообщества, вытеснив из подлеска естественные древесно-кустарниковые виды. В пойменных лесах, дубравах и сосняках поселился североамериканский клен яcене-листный ( Acer negundo ), вторичный ареал которого охватывает всю среднюю полосу России и продвигается далеко на север и восток. Другой североамериканский вид – ясень пенсильванский ( Fraxinus pennsylvanica ), натурализовавшись во многих регионах средней полосы России, стремительно осваивает пойменные леса Поволжья. Он разрушает природные леса и при этом является переносчиком карантинной ясеневой узкотелой златки ( Agrilus planipennis ), способной повреждать аборигенный ясень ( F. excelsior ) [1, 3].

Обследование лесных полос и флористических комплексов вблизи населенных пунктов, проводимое в европейской части России, показало наличие многочисленного самосева таких чужеродных видов, как роза морщинистая ( Rosa rugosa ), пузыреплодник калинолистный ( Physocarpus opulifolius ), смородина золотистая ( Ribes aureum ), боярышник однопестичный ( Crataegus monogyna ), попадающих в лесные и опушечные биотопы. В этот список для южных регионов России следует внести робинию лжеакацию ( Robinia pseudoacacia ), лох длиннолистый ( Elaeagnus angustifolia ) и др. Некоторые инвазионные травянистые виды представляют угрозу для здоровья людей. Это – борщевик Со-сновского ( Heracleum sosnowskyi ), агрессивно заселяющий лесные опушки и освещенные поляны, амброзия полыннолистная ( Ambrosia artemisiifolia ) и циклахена дурнишниковая ( Cyclachaena xanthiifolia ), способствующие возникновению аллергии, и дурнишник эльбский ( Xanthium albinum ), вызывающий дерматит. Эффективная борьба с инвазионными видами растений возможна только при постоянном мониторинге и изучении численности их популяций, выявлении путей и способов их заноса, а также правильной идентификации находок новых растений.

Особенности морфологии и история создания аронии Мичурина

Как выяснилось в последние годы, широко распространенная в культуре черноплодная рябина тоже способна внедряться в лесные ценозы. С ботанической точки зрения, вид относится к аронии Мичурина ( Aronia mitschurinii Skvortsov & Maitulina, Rosaceae). Этот факт убедительно доказан российскими учеными и признан ведущими флористами и систематиками в мире. Тем не менее, ряд специалистов в различных областях прикладной ботаники до сих пор продолжают его ошибочно называть аронией черноплодной ( A. melanocarpa (Michx.) Elliott) [2].

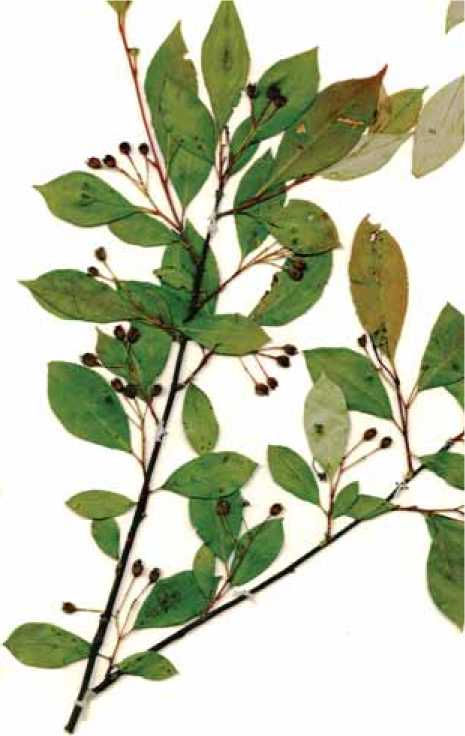

Рис. 1. Арония черноплодная

Арония черноплодная ( A. melanocarpa ) естественно обитает в Северной Америке, в культуре в России практически не встречается. Небольшой кустарник достигает высоты 0,5–1 м. Его простые цельные листья варьируют по размеру (длиной от 2 до 6 см) и форме – от овальных до эллиптических и ланцетных с заостренным концом (рис. 1). Белые цветки собраны в малоцветковые соцветия, плод мелкое «яблоко», грушевидной формы, несъедобен (таблица).

В XX в. в Северной Америке A. melanocarpa почти не разводили, а иногда даже уничтожали химическими средствами как трудно искореняемый сорняк. Этот малодекоративный вид культивировали только для озеленения автопарковок и производственных территорий [2].

Арония Мичурина ( A. mitschurinii ), или черноплодная рябина, распространена в России в культуре. Высокий кустарник (высотой до 3 м и выше) с плотной кроной отличается от аронии черноплодной обратнояйцевидным, сверху блестящим листом с овальной верхушкой (длиной 4,2–5,6 см). В многоцветковом соцветии более крупные белые цветки. Плод («яблоко») у аронии Мичурина крупнее (массой 1,2–1,5 г), шаровид-

Сравнительная характеристика аронии черноплодной и аронии Мичурина [4, 5]

Чтобы понять, почему 2 вида аронии регулярно путают, приведем следующие факты. В конце XIX в. русский селекционер И. В. Мичурин получил семена аронии черноплодной ( A. melanocarpa ) из Германии. Он вырастил сеянцы и начал опылять их чужеродной пыльцой отдаленно родственных растений (скорее всего, рябин). Подобные опыты он массово практиковал в питомнике г. Козлова (ныне – Мичуринск) Тамбовской обл. Получив совершенно новый вид, не похожий на родительский, Мичурин написал о том, что вывел «улучшенный вид плодового растения», пригодный «для десерта в тех суровых по климату местностях, где наблюдается недостаток других фруктов», называя его «черноплодной рябиной» [7].

Как выяснили позже (в 1986 г.) российские ботаники – профессор А. К. Скворцов и Ю. К. Виноградова, новый вид – A. mitschurinii с устойчивым генотипом образовался в результате межродового скрещивания и полиплоидизации, которая часто приводит к апомиксису. Этому виду дали название в честь его создателя – арония Мичурина. Авторы вида выявили, что у аронии Мичурина набор хромосом тетраплоидный (2n = 68), а у аронии черноплодной – диплоидный (2n = 34).

Таким образом, арония Мичурина – апо-миктный тетраплоидный вид и отличается от дикой североамериканской аронии черноплодной, которая является диплоидным перекрестноопы-лителем. Несколько лет назад американские ученые, используя молекулярно-генетические методы исследования, подтвердили правомерность выделения этой аронии в самостоятельный вид [2, 5].

С 1935 г. черенки аронии Мичурина из г. Мичуринска, а позже и семена с Алтая (Горно-Алтайск) стали рассылать по всей России и прилегающим к ней территориям. На 1960–1970 гг. пришелся пик ее культивирования, совпавший с распространением вида в Прибалтике, Белоруссии,

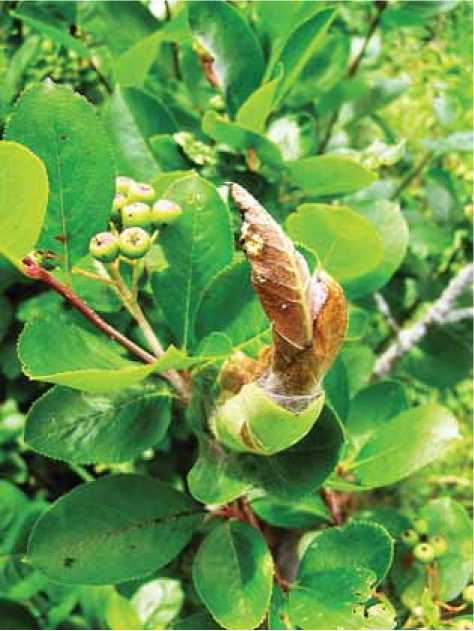

Рис. 2. Плодоношение аронии Мичурина в европейской части России

Украине, Молдавии и на Кавказе. Новая плодовая культура (арония Мичурина) оказалась урожайной и очень зимостойкой, благополучно переносящей суровые зимы. До 1990-х гг. площадь ее посадок увеличивалась.

В настоящее время арония Мичурина как нетрадиционная плодовая культура имеет достаточно широкий культигенный ареал, который охватывает территорию бывшего СССР, а также Финляндию, Швецию, Польшу, Германию, Румынию, Венгрию, Чехию, Словакию и даже родину ее предков – США и Канаду [2].

Инвазионная активность аронии Мичурина

За продолжительный период культивирования в России арония Мичурина настолько хорошо адаптировалась, что без участия человека проникла в естественные лесные массивы, где вполне натурализовалась. На северо-западе России этот вид вместе с иргой колосистой, розой морщинистой и другими кустарниками вошел в пред-

Рис. 3. Сеянец аронии Мичурина на опушке сосняка в Орехово-Зуевском районе Московской обл.

Рис. 4. Плодоносящий куст аронии Мичурина в сосняке в Орехово-Зуевском районе Московской обл.

варительный список инвазионных видов [8]. В середине 1990-х гг. A. mitschurinii была найдена вне культуры в Ленинградской обл., а позже обнаружена в естественных ценозах на юге Псковской обл., во флоре бассейна Западной Двины. В Карелии (г. Петрозаводск) ее сеянцы часто появляются между фундаментом и стенами жилых зданий. В 2010 г. массовый самосев A. mitschurinii обнаружен в естественных елово-зеленомошных лесах Мурманской обл. [2].

В средней полосе России A. mitschurinii натурализовалась в Московской, Калужской, Владимирской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Смоленской, Саратовской, Брянской, Нижегородской, Ульяновской областях и в Республике Башкортостан. Самосев найден в антропогенно-нарушенных и естественных лесных фитоценозах [2]. В связи с нарастающим темпом натурализации A. mitschurinii вошла в список (black-list) потенциально опасных видов средней полосы России, проявляющих тенденцию к активному расширению вторичного ареала [3].

Московская обл. Первые факты натурализации A. mitschurinii отмечены нами в начале 2000-х гг. в зеленомошных сосняках, сосняках-черничниках Орехово-Зуевского района и в смешанных лесах с участием сосны Раменского района. Места наибольшего скопления молодых сеянцев (рис. 3) и плодоносящих кустов (рис. 4) сосредоточены в лесах, расположенных вблизи дачных посадок, где растения иногда высаживают за пределы садового участка либо оставляют на брошенной и неухоженной территории, а урожай не собирают. Птицы, в основном дрозды-рябинники, охотно питаются плодами этого кустарника и становятся основными агентами распространения диаспор на значительные расстояния от родительских особей [9].

Владимирская обл. В 2002 г. одичавшая A. mitschurinii впервые найдена в национальном парке «Мещера» Гусь-Хрустального района (на границе с Московской обл., вблизи д. Струя). С 2003 по 2008 г. находки сеянцев аронии Мичурина в лесах этого района участились. В 2004 г. ее зафиксировали в Селивановском районе (около д. Ивонино). К 2012 г. A. mitschurinii обнару- жена уже в 13 районах области, особенно часто на востоке и юго-востоке, изредка на юге Окско-Цнинского Вала и в Левобережной Мещёре. В остальных районах области она пока встречается редко и отсутствует только в природных биоценозах в Ополье и Фролищевой низине. Арония Мичурина успешно внедряется в леса Владимирской обл., причем селится в подлеске сосновых лесов или лесов с участием сосны, реже на опушках широколиственных и производных лесов, недалеко от дачных поселков и на сорных местах. Флористы отмечают, что арония Мичурина почти полностью повторяет стратегию расселения ирги (Amelanchier spicata), которая еще в середине 1980-х гг. почти полностью отсутствовала во Владимирской обл., а к 2010 г. стала весьма обычной [10].

Калужская обл. Активный процесс натурализации A. mitschurinii начался через 40 лет после массового культивирования плодового кустарника в области. К 2010 г. одичавшие растения аронии стали часто встречаться в заболоченных и зеленомошных сосняках около Калуги, в Козельском (около Обнинска), Дзержинском (около пос. Товарково), Ульяновском (окр. пос. Дудо-ровский) и Перемышльском (с. Корекозево) районах [11]. В отличие от других регионов, в Калужской обл. излюбленные места прорастания сеянцев – болота, расположенные около дачных участков.

Тверская обл. Натурализацию аронии Мичурина впервые отметили в 2001 г. в Весьегонском районе у ж/д станции Весьегонск. В 2004 г. в Вышневолоцком районе (пос. Редькино) зафиксированы ее плодоносящие кусты в ивняке вдоль дороги, ведущей к дачному поселку, на зарастающих торфяных карьерах и по краю сплавины. Одичавшая A. mitschurinii присутствует в Западнодвинском районе на опушке сухого сосняка, по берегам оз. Селигер, Бологое и Вышневолоцкого водохранилища. Вид быстро внедряется в полуес-тественные и естественные сообщества в Удомельском районе и национальном парке «Завидово»: окрестности Дмитровской Сторожки, лесные ценозы и болотные массивы по берегам рек Инюха и Лама, оз. Ламовское. Сеянцы аронии

Мичурина обнаружены вблизи пос. Озерки, городов Твери, Осташкова, Старица, Пено. В настоящее время арония Мичурина натурализовалась в 14 районах Тверской обл. [12].

Смоленская обл. В последние десятилетия одичавшая арония Мичурина часто встречается по лесным опушкам, в зарослях кустарников, на лугах и других совершенно не характерных для нее местах. Вид отмечен на юго-западе области, где растения не демонстрируют никаких признаков угнетения [2].

В других регионах (Воронежская и Волгоградская области, Мордовия) арония Мичурина, вероятно, еще преодолевает «барьер», тормозящий распространение диаспор и внедрение вида на новые территории. Анализ процесса натурализации в европейской части России показывает, что инвазии продвигаются с северо-запада на юго-восток [2]. Поскольку вид способен заселять естественные и нарушенные полуесте-ственные местообитания, создавая потенциальную угрозу биоразнообразию в европейской части России, ему присвоен 2-й статус натурализации [13].

Толерантность к абиотическим и биотическим факторам

Арония Мичурина толерантна к различным абиотическим факторам. Несмотря на то что для развития этой холодостойкой культуры наиболее благоприятна зона умеренного климата, она способна расти в регионах с резко континентальным климатом. Культигенный ареал вида доходит до Полярного круга, где растения подвержены значительным температурным колебаниям. В России южная граница культигенного ареала A. mitschurinii совпадает с границей засушливой лесостепной зоны. При недостатке влаги (90–100 мм за лето) ее листья не теряют тургора, но плоды становятся менее сочными. У этого светолюбивого растения при недостаточном освещении побеги сильнее обычного вытягиваются, слабее ветвятся, в несколько раз снижается урожайность.

Несмотря на общепризнанное мнение о толерантности аронии Мичурина к биотическим факторам, с 1960-х гг. отмечены энтомофаги и представители патогенной микофлоры, вызывающие повреждения растений. С годами набор болезней и перечень вредителей возрастал, что свидетельствует о процессе адаптации патогенов к чужеродному виду растения.

Известны случаи появления на аронии Мичурина в загущенных зарослях грибных заболеваний – бурой пятнистости листьев ( Phyllosticta piricola, Ph. arbutifolia, Septoria piricola ), – которые пока не вызывают серьезного опасения. С возрастом растениям, не попавшим в условия экологического оптимума, угрожает отмирание ветвей и засыхание стволов из-за туберкулярие-вого некроза коры ( Tubercularia vulgaris ) и периферической гнили древесины, развивающейся в результате поражения Armillariella mellea . На усыхающих стволах появляется гребенщик ( Schyzophyllum commune ), вызывающий гниль древесины. Плоды аронии Мичурина поврежда-

Рис. 5. Горностаевая моль на ветвях натурализовавшейся аронии Мичурина в Московской обл.

ются монилиозом ( Monilia fructigena ), после чего они светлеют, размягчаются и засыхают. В начале 2000-х гг. отмечено поражение листьев вирусом кольцевой мозаики [2].

По мере натурализации A. mitschurinii в лесах России расширяется спектр вредителей, успешно «освоивших» чужеродный вид растения. Длительность этого процесса определяется экологическими условиями, воздействием антропогенных факторов, а также возрастом растений. Отмечено, что листья аронии Мичурина более доступны для развития вредителей, чем терпкие плоды, насыщенные антоцианами.

Наиболее часто в культуре A. mitschurinii поражают вишневый слизистый пилильщик, зеленая яблонная тля, розанная и почковая листовертка, рябиновая плодожорка, смородинная цикадка, обыкновенный паутинный и красный клещи [14], а также листовой долгоносик, плодовая моль и зимняя пяденица [15]. Большинство из этих вредителей являются общими для других видов подсемейства Maloideae .

В начале лета 2013 г. мы наблюдали массовые скопления горностаевой моли ( Hyponomeuta sp.) на натурализовавшихся растениях аронии Мичурина в сосняках ОреховоЗуевского района Московской обл. Этот вредитель в массе присутствовал на растущей рядом аборигенной рябине обыкновенной ( Sorbus aucuparia ). Многочисленные колонии гусениц (длиной 16 мм) сильно объедали листья, оставляя только жилки, как на аронии, так и на рябине. Гусеницы оплетали листья паутиной (рис. 5), устраивая гнезда с целыми колониями (рис. 6). После окукливания в июле произошел массовый вылет бабочек с размахом крыльев 20 мм, у которых на передних серебристых крыльях имеется 3 ряда черных точек. Следует полагать, что в процессе натурализации инвазионных видов растений вредители и патогены близкородственных аборигенных видов активно включаются в комплекс «чужеродный вид – патоген» [2]. Чтобы сберечь леса России и сохранить их естественное биоразнообразие, нельзя допускать неуправляемого распространения инвазионных видов в природе.

* *

*

В последние десятилетия арония Мичурина стала менее востребована в садоводстве, поскольку «мода» на растение прошла. В лесоводстве продолжают рекомендовать этот вид как опушечную культуру для создания полезащитных полос. К сожалению, наблюдается активное расселение этого чужеродного вида в лесные сообщества европейской части России. От создания до натурализации аронии Мичурина прошло около 100 лет, что свидетельствует о впечатляющих темпах эволюции [2].

Фундаментальное и прикладное изучение чужеродных видов имеет исключительно важное социально-экономическое значение, оно начато сравнительно недавно [9]. Ключевая стратегия в этом вопросе должна базироваться на региональной инвентаризации заносных видов. Добиться положительных результатов в области инвазионной биологии невозможно без внимания государственных органов, подключения средств массовой информации и общественных организаций. Разработка мер по предотвращению биологических инвазий, смягчению их последствий и мониторингу является обязанностью всех стран, включая Россию, подписавших в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конвенцию о биологическом разнообразии [13].

Рис. 6. Колония гусениц горностаевой моли на аронии Мичурина в Московской обл.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследова ний по проекту № 15-29-02556.

Список литературы Натурализация аронии Мичурина в лесах европейской части России

- Куклина, А. Г. Стратегия изучения фитоинвазий в леса России/А. Г. Куклина//Леса России в XXI веке: матер. 6-й междунар. науч.-техн. конф. -Спб., 2011. -С. 106-109.

- Виноградова, Ю. К. Арония Мичурина: от создания до натурализации/Ю. К. Виноградова, А. Г. Куклина. -М.: ГЕОС, 2014. -137 с.

- Виноградова, Ю. К. Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды растений в экосистемах Средней России/Ю. К. Виноградова, С. Р. Майоров, Л. В. Хорун. -М.: ГЕОС, 2010. -512 с.

- Формирование устойчивых интродукционных популяций: абрикос, черешня, черемуха, смородина, арония/А. К. Скворцов, Ю. К. Виноградова, А. Г. Куклина . -М.: Наука, 2005. -187 с.

- Скворцов, А. К. Об отличиях культурной черноплодной аронии от ее диких родоначальников/А. К. Скворцов, Ю. К. Майлулина//Бюл. Гл. ботан. сада. -1982. -Вып. 126. -С. 35-40.

- Rehder, A. Manual of cultivated trees and shrubs/А. Rehder. -N.-Y: MacMillan Company, 1949. -996 p.

- Мичурин, И. В. Вновь выведенные особо выдающиеся растения по выгодности культуры их/И. В. Мичурин//Сочинения. -Т. 4. -М., 1948. -803 с.

- Гельтман, Д. В. Понятие «инвазивный вид» и необходимость изучения этого явления/Д. В. Гельтман//Проблемы изучения адвентивной и синантропной флоры в регионах СНГ: матер. научн. конф. -М., 2003. -С. 35-36.

- Виноградова, Ю. К. Ресурсный потенциал инвазионных видов растений. Возможности использования чужеродных видов/Ю. К. Виноградова, А. Г. Куклина. -М.: ГЕОС, 2012. -186 с.

- Серегин, А. П. Флора Владимирской области. Конспект и атлас/А. П. Серегин. -Тула: Гриф и К, 2012. -620 с.

- Калужская флора: аннотированный список сосудистых растений Калужской области/Н. М. Решетникова, С. Р. Майоров, А. К. Скворцов, А. В. Крылов . -М.: Тов-во научн. изд. КМК, 2010. -548 с.

- Виноградова, Ю. К. Черная книга флоры Тверской области: чужеродные виды в экосистемах Тверского региона/Ю. К. Виноградова, С. Р. Майоров, А. А. Нотов. -М.: Тов-во научн. изд. КМК, 2011. -292 с.

- Виноградова, Ю. К. Очередные задачи инвазионной биологии/Ю. К. Виноградова//Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: матер. IV междунар. науч. конф. -М.-Ижевск: Ин-т компьютерных исслед., 2012. -С. 56-59.

- Васильченко, Г. В. Черноплодная рябина/Г. В. Васильченко, В. И. Проценко. -М.: Колос, 1967. -95 с.

- Щукина, В. Ф. Черноплодная рябина/В. Ф. Щукина. -М., 1967. -126 с.