Научно-исследовательская работа в области русской дворянской кулинарии первой половины XIX века: реконструкция званых усадебных обедов

Автор: Шапарина Евгения Владимировна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Новые туристские центры

Статья в выпуске: 3 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

В последнее десятилетие заметно возрос интерес к гастрономическому туризму. Это понятие вошло в обиход сравнительно недавно, но уже стало привычным и понятным как российскому, так и зарубежному туристу. Не отказываясь от традиционной работы с посетителем, сегод- ня музеи заинтересованы реализовывать новые партнёрские проекты, нацеленные на создание атмосферы ушедших столетий. Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» уже несколько лет ра- ботает над изучением хозяйственных бумаг, принадлежавших владельцу усадьбы Льву Никола- евичу Энгельгардту. Данный артефакт изучается в сопоставлении с кулинарными правилами, известными в России нач. XIX в. Особое внимание уделяется «Новой полной поваренной книге», изданной в 1808 г. На основании данного архивного и мемориального материала поэтапно фор- мируется туристский продукт - «Званый обед в усадьбе». В результате реконструкции меню обедов и ужинов помещика, жившего на рубеже XVIII-XIX вв., в усадебной среде создаётся живая атмосфера, ретранслирующая современному посетителю культурные и исторические ценно- сти ушедшей эпохи. Разрабатывая и внедряя в ежедневную работу музея подобные программы, научные сотрудники подбирают партнеров-единомышленников, готовых понимать требова- ния музейной этики. Создание достоверного культурного продукта - основная задача новых му- зейных проектов в сфере гастрономического туризма. Это яркий пример организации программ туристского обслуживания на основании нематериального культурного наследия, дошедшего до нас сквозь века.

Работа с музейным источником, экономические и кулинарные особенности xix века, музейный продукт, организация досуга посетителя, усадебное пространство, историческое и культурное наследие, усадьба "мураново"

Короткий адрес: https://sciup.org/140206486

IDR: 140206486 | УДК: 096:316.7(470.311) | DOI: 10.12737/21108

Текст научной статьи Научно-исследовательская работа в области русской дворянской кулинарии первой половины XIX века: реконструкция званых усадебных обедов

«Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики!

Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты!

Как интересно!»

Ганс Христиан Андерсен

В детской сказке, написанной всемирно известным сказочником Г.Х. Андерсеном, всего за десять поцелуев принцесса могла узнать, протянув над волшебным горшочком руку, какое у кого в городе готовилось кушанье. Ах, если бы горшочек с бубенчиками показывал, что ели не только современники писателя, но и жившие за много лет до него жители многонациональной Европы, а ещё лучше – и России, тогда изобретение свинопаса не считалось бы праздной безделушкой. И десять поцелуев принцессы за него было бы пустяковой платой. А теперь вот собирай по крупицам этот быт дворянский, который уже через какие-то 200 лет становится неразгаданной загадкой для нас, потребителей фастфуда и продуктов на основе ГМО.

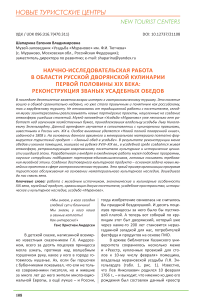

В архиве библиотеки Казанского университета сохранилось несколько меню и «Реестр, купленных провизий для столов к 10-му числу февраля» помещика, владельца мурановской усадьбы Л.Н. Энгельгардта (табл. 1, рис. 1). Известно, что Лев Николаевич родился 10 февраля 1766 г., – и выходит, что именно ко дню его рождения был составлен данный «реестр

Таблица 1 – «Реестр купленной провизии для стола к 10-му числу февраля, расход из 300 рублей», составленный для организации праздничного стола ко дню рождения Л.Н. Энгельгардта

Table 1 – «Foods bought for a table by February 10, consumption of 300 rubles: Register» composed for the organization of the festive table on by the birthday of L. Engelhardt

Рис. 1 – Фотокопия оригинала «Реестра купленной провизии…»1 Fig. 1 – A photocopy of the original «Register»

|

Провизия |

Количество* |

Цена, руб., коп. |

|

|

Осётр |

1 пуд 21 фунт по 14 руб. пуд |

21 |

35 |

|

Красная рыба |

20 ½ фунт по 50 руб. фунт |

10 |

25 |

|

Стерлядь и два судака живых |

12-ть фунт. |

60 |

|

|

Два судака мертвых |

1 |

44 |

|

|

1 пуд 3 фунт по 11 коп. |

4 |

47 |

|

|

- – - – - – - – - – - – - – - |

|||

|

Тетеревов 2 пары |

2 пары |

3 |

60 |

|

Куропаток 3 пары |

3 пары |

3 |

70 |

|

Индейский петух |

2 |

50 |

|

|

Голов телячьих с ногами |

3 пары |

1 |

20 |

|

Зайцев |

5 шт. |

1 |

25 |

|

Сладкого мяса |

4 фунт |

2 |

|

|

Два вымя |

4½ |

64 |

|

|

Каперсов |

4 банки |

4 |

|

|

Перцу зернистого |

¼ |

35 |

|

|

Лимонов солёных |

10 |

4 |

|

|

Яблок |

30 |

3 |

|

|

Белого лимонного соку |

3 фунт |

4 |

50 |

|

Чёрного лимонного соку |

2 фунт |

4 |

|

|

Макарон |

3 фунта |

1 |

50 |

|

Пшена сорочинского |

4 фунта |

2 |

|

|

Черносливу |

2 фунта |

80 |

|

|

Клюквы |

5 фунтов |

75 |

|

|

Банану |

4 Золот. |

1 |

|

|

Для кондитера |

|||

|

Черносливу |

1 фунт |

40 |

|

|

Изюму |

1 фунт |

50 |

|

|

Клюквы |

2 фунта |

30 |

|

|

Банан |

2 Золот. |

50 |

|

|

Голландской бумаги |

Десять |

60 |

|

|

Писчей бумаги |

Десять |

50 |

|

* Примечание: масса продуктов в таблице указана в пудах (1 пуд =16 381 г.) и фунтах (1 фунт = 410 г.).

провизий». Согласно этому документу, на усадебную кухню были доставлены продукты по нижеуказанным ценам (табл. 1).

Из этого провианта повару Симке, прошедшему обучение частным манером в течение 3-х лет за 360 рублей, и кондитеру Ивашке (история пока скрывает, где и как был обучен он кондитерским хитростям) предстояло состряпать блюда праздничных столов ко дню рождения своего барина. На приобретение вышеупомянутых продуктов Лев Николаевич израсходовал ровно 300 рублей. Сравните: 360 рублей за трёхлетнее обучение, и 300 рублей – одно застолье. Это притом, что, по нашим представлениям, в окрестностях Казани водилось достаточное количество речной рыбы, в лесах – дичи и ягод, а в усадебных оранжереях зрели цитрусовые, из которых и делали белый и чёрный лимонный сок. Если суммировать все цифры, то именно на продукты было потрачено 139 руб. Куда же ушла остальная сумма в размере 161 рубля? Заметьте, в реестре не перечис-

-

1 Рукописный текст Л.Н. Энгельгардта. Научная библиотека им. Лобачевского при КФУ. ОРРК. Архив Энгельгардтов. 4072 (лл. 16).

лены напитки к праздничному столу, а без них явно не обошлось.

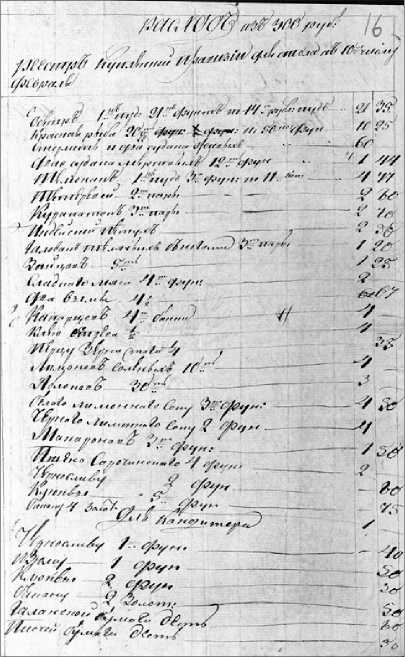

О культуре пития свидетельствует другой документ, написанный рукой Энгельгардта – «Меню к обеду и ужину» (рис. 2), но этот артефакт, к сожалению, без даты. Зато каждому блюду меню соответствует определённая подача спиртного. Например, к стерляди и красной рыбе подавалось сантуринское вино, как в прочем к судаку и осетрине. К супам – Шато Марго, а вот к соусам, которые употреблялись как отдельные блюда, подавалось старое венгерское вино (наливка из морошки) за обедом, а ликёр к тому же блюду – за ужином. Шампанское предлагалось гостям в середине застолья под жаркое, а самый крепкий напиток – малиновка (малина, настоянная на водке) – уже к концу застолья, вместе с пирожными.

Из перечисленных напитков хочется остановиться на старом венгерском вине. Этот напиток считался настолько хорошим, что могли позволить его себе лишь в домах знатных вельмож. Обрастая легендами и разного рода домыслами, вкусовой «двойник» этого вина (наливка из морошки) ши- роко распространился в среде дворянского сословия, и к сер. XIX в. вполне легально стал иметь двойное название: одно указывало на природу его происхождения – «наливка из морошки», а другое – на тот самый образец подражания – «старое венгерское вино». В известной книге Елены Молоховец приводится подробное описание приготовления разного рода наливок: «… Таким образом приготовленная наливка еще довольно крепка, ее нужно развести водой, чтобы она могла заменить виноградные вина, поэтому нужно прибавить воды 1/4 часть, а именно на 3 или 4 бутылки процеженной наливки, влить 1 бутылку воды… из этих ягод наливки самые вкусные, особенно наливка из морошки, если только была употреблена ягода зрелая и хорошая водка, наливка совершенно похожа и вкусом и запахом (букетом) на старое венгерское вино» [5]. Хранился ли в энгельгар-довских погребах эталонный напиток, или крепостные научились делать его подобие из северной ягоды, сегодня трудно понять, но стремление добиться похожих вкусовых ощущений с помощью иных ингредиентов нередко встречается в истории кулинарии.

Рис. 2 – «Меню к обеду и ужину» и винная карта в имении Л.Н. Энгельгардта2

Fig. 2 – «Menu for lunch and dinner» and the selection of wines at the estate of L.N. Engelhardt

-

2 Там же. (лл. 12, 15).

И сегодня такие попытки можно охарактеризовать как первые предвестники молекулярной кулинарии.

Вернёмся к экономическим различиям с нашими временами. Сегодня подобное соотношение цен воспринимается не вполне пропорциональным. По нашим современным понятиям, либо за обучение повара брали слишком мало денег, либо помещик очень не поскупился на траты по случаю празднования своего дня рождения. И основной вопрос: какими же блюдами угощал щедрый хозяин своих гостей? Во что, в конечном итоге, превратили повар с кондитером приобретённые Энгельгардтом продукты? К сожалению, кулинарные творения нельзя отнести к материальному наследию. Нет ни одного сохранившегося артефакта по причине исключительно «органического» происхождения данного материала. Чтобы реконструировать блюда из других источников, а именно, из меню Энгельгардта, помимо состава ингредиентов для получения тех самых блюд нам необходимо знать о технологии самого процесса, о том, что нигде, никем и никогда не было прописано и не могло быть прописанным. Конечно, в кулинарных книгах того периода перечислены и описаны различные правила приготовления той же осетрины, судака, зайчатины, но правила эти различны, и какими именно из них овладел Симка, будучи в обучении поварскому искусству, нам не ведомо. Не было и жизненно важной необходимости, повинуясь которой, мурановский владелец описывал бы и сохранял для потомков способы приготовления его любимых блюд, приготовленных дворовыми людьми на усадебной кухне. В какой духовой шкаф или печь ставили то или иное блюдо, на какой посуде готовили, точное время варки, жарки, количество помешиваний, потрясываний, сила огня в градусах – все сие нам неизвестно. Случай этот далеко не единичный. Именно поэтому нет никакой возможности вывести современное представление о дворянской культуре в области помещичьего застолья (именно дворян средней руки) на новый виток понимания. На какой манер, какими способами были приготовлены предполагаемые по этому реестру блюда, пожалуй, сегодня достоверно не ответит ни один специалист в истории кухни. Но давайте, что называется, не «съедим, так понадкусываем».

Лирическое отступление на экономический манер. Обратимся к типологическому материалу. Практически невозможно проследить, где блюдо родилось. Одна и та же кулинарная «придумка» гуляет по миру, как музыкальная тема по оркестру; изменяясь, развиваясь, вступая в диалоги с другими партиями и голосами, тема модифицируется и, возвращаясь назад, в своё родное лоно, приобретает качественно новое звучание в финале. Нет ничего более изменчивого, чем традиция внутри себя самой. Единственное, что можно ввести в закономерность, – общие кулинарные тенденции, связанные с возникновением или разрушением новых формаций. Переход европейских стран в стадию капитализма, при котором основным регулятором экономики является рынок, любое производство тяготеет к рентабельности, технологичности процесса, где затраты на изготовление продукта просто обязаны окупаться и приносить прибыль. Повсеместное изменение технологий, тенденция к абсолютизации процесса, стремление к технологичности жёстко продиктованы требованиями времени. Маленький пример: сравните процессы приготовления английского резаного пирожного по правилам 1808 г. [6] и английские ломтики по рецепту 1912 г. [1]. Второй рецепт более краток, в нем не допускаются отвлечения по типу: «… а естьли тесто не довольно розплывчиво будет, что легко самим усмотреть можно, то прибавить в него еще немножко молочка, чтобы тесто обыкновенно как блинное было» . Но и в первом, и во втором варианте описан процесс двухступенчатый: запекание до полуготовности и жарка. Вряд ли кто сегодня будет проделывать подобные трюки с тестом, когда можно просто сварить купленные макароны, обжарить их в масле и вывалять в сахаре.

Мы начали свои рассуждения с десертного блюда, но та же картина рисуется при разборе главных, основных блюд застолья помещика Л.Н. Энгельгардта.

Возьмём, к примеру, красный суп, рецептура которого приводится в «Новой полной поваренной книге» издания 1808 г. [6]. Современному повару предстоит освоить достаточно обширную информацию, прежде чем уяснить, что и, главное, как надо делать, чтобы приготовить это блюдо.

Не меньше хлопот доставлял повару и другой упомянутый в обеденном меню Энгельгардта суп – черепаховый. Что мы знаем об этом редком кушанье? Александр Дюма, великий романист и великий знаток кулинарии, в своем словаре отводит несколько страниц под красочное описание приготовления этого самого черепахового супа. Для начала необходимо иметь свежее мясо черепахи, только что выловленной из естественной среды обитания, так как если черепаха находилась некоторое время на суше, мясо ее приобретает запах испорченной рыбы. Затем писатель-гурман красочно описывает момент разделки туши черепахи…

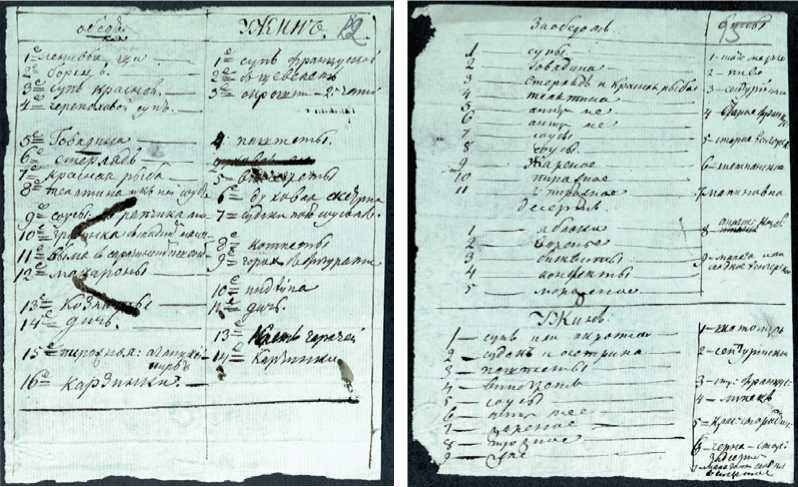

Но какие метаморфозы произошли с черепаховым супом к концу XIX века! То ли черепах всех съели, и почему-то в голову никому не пришло разводить и откармливать домашних черепах на еду, то ли разделывать этих животных было не так-то просто, ведь не даром в литературе встречаются рассказы о курьёзных случаях, возникших при разделке этого земноводного, у которого панцирь уж точно никогда не станет рудиментом или атавизмом. У чопорных англичан, между тем, считалось архи-неприличным принимать и угощать гостей без черепашьего супа. И вот – одна из передовых европейских наций, самые предприимчивые представители которой в XIX в. не понаслышке были знакомы с понятием рентабельности, изобрела суп-заменитель. Речь идёт о супе с одноимённым названием, но приготовленном без убиения земноводных, отдельные виды которых занесены сегодня во многих странах в Красную книгу. На смену черепахам пришли быки. Предприимчивые австралийцы наладили поставку бычьих голов в Англию, обеспечивая всех желающих этим «деликатесом». По утверждению кулинаров, английский суп из кулинарной книги Е.А. Авдеевой и Н.Н. Маслова очень схож с черепаховым супом по своим питательным и вкусовым достоинствам: «Англичане и французы высоко ценят черепаховый суп. У нас черепах нет, поэтому изобрели суп другого рода, названный этим именем. Ошпарив две телячьи головки, нарезав ножичком мягкие части, варить в брезе около 2 часов. Затем надобно взять 800 мл воды, сладкое мясо и гребешки…» [1]. Обратили внимание на два ингредиента, имеющиеся в нашем «Реестре» – телячьи головы и сладкое мясо? В рецепте правда ещё упомянуты гребешки, которых в «Реестре» нет, но нам ничто не мешает предположить, что они были заимствованы у куропаток или индейского петуха. Конечно, вкусовые предпочтения Льва Николаевича на этот счёт остаются загадкой, и на помощь приходит спасительный термин «реконструкция». Современные повара на основании данного материала уже могут приступить к «реконструкции» меню на основании «Реестра», а затем – и самих блюд праздничного застолья нач. XIX в. Тем более, что с борщом и щавелевым супом таких хлопот не будет. За исключением добавления некоторых специй, они практически не изменились в способе приготовления в силу своей простоты, а, стало быть, технологичности. Все супы, которые готовились в кухне Энгельгардта, имеют одну схожесть – в них отсутствует столь распространённый практически повсеместно в наше время такой продукт, как картофель. И это вполне закономерное явление для того времени. Не используют картофель при приготовлении всем известного холодного супа под названием «Окрошка» (рис. 3).

В книге «Образцовая кухня…» [7] приводятся правила приготовления окрошки из телятины, дичи, а также сборной окрошки. Постная окрошка без добавления мясных продуктов в данном издании отсутствует, составитель предлагает хозяйкам постный свекольник, в котором и появляется картофель. Остаётся загадкой, присутствовала ли картошка в борще, который у Льва Николаевича подавался на обед? Думается, что её не было и в этом кушанье, поскольку картофель как сельскохозяйственная культура не упоминается ни в одной ведомости по сбору урожая, ни в одном листе из разряда реестров по части приобретённых продуктов. Из истории

289. Окрошка.

Выдать: I фун. говядины, */, став, рубленаго зеленого луву, 9, став, рубленой зелени унропа, 5 свФжихъ огурцовъ, 5 яицъ, 2 бут. квасу, сахару, хрФну и перцу ло вкусу.

1 фун. жареной мягкой говядины рубятъ небольшими кусочками, кладутъ въ миску и сюда же нрибавляютъ горсть рубленаго зеленаго луку, горсть рубленой зелени укропа, 5 штукъ св-Ьжихъ безъ кожицы огурцовъ, 5 крутыхъ яицъ, также нарубленным, солятъ, дрибавляютъ по вкусу сахару и даливаютъ 2 бут. хорошего квасу иди кислыхъ щей; кто любитъ, прибав-ляютъ тертаго хр^ну и немного перцу. Подавая, кладутъ кусокъ льда. Эту же окрошку можно приготовлять и изъ вареной говядины, оставшейся отъ супа, но такая окрошка далеко уступастъ первой во вкус!.

Рис. 3 – Рецепт супа «Окрошка» из книги «Образцовая кухня…» (сост. П.Ф. Симоненко), 1892 г.

Fig. 3 – «Okroshka»: soup recipe from the book «Exemplary kitchen…», compiler P. Simonenko, 1892

известно, что к концу века, не без усилия самодержцев, картофель стал завоёвывать всеобщее признание, вытеснив репу. Интересно, что в мурановском доме не сохранилось даже машинок для чистки картофеля, а ведь они были достаточно распространены на кухнях дворянского сословия, правда, лишь к концу XIX в. Можно ли из этого сделать однозначный вывод, что картошки не было в рационе помещика на момент составления меню? В мемориальной библиотеке музея сохранился месяцеслов, на полях которого рукой Льва Николаевича Энгельгардта была сделана запись от 1836 г. Рачительный генерал перечислял сельскохозяйственные культуры, собранные на усадебных угодьях, – картофеля среди них нет. Это ещё одна тема, уводящая нас в историю развития сельского хозяйства на Руси, и заставляющая по достоинству оценить вклад императора Николая I в российскую агрономию, а заодно уж и кулинарию. Однако в то время крестьяне ответили недовольством на указы императора, и расплатой за столь резкое введение незнакомой простолюдинам сельскохозяйственной культуры последовали известные в истории России «картофельные бунты».

Рассмотрев самые яркие, на наш взгляд, и загадочные блюда из первой подачи обеда и ужина помещика, хочется остановиться и переварить эту кулинарную информацию. Сейчас меню Л.Н. Энгельгардта – это уже история, а когда-то россий- ский драматург Сумароков писал: «язык российский туп, похлёбка ли вкусней или вкуснее суп» [2]. Возможно, нам в усадьбе «Мураново» всё же удастся воссоздать картинку застолья XIX в., познакомившись с забытыми вкусами и традициями, и вовлечь в эту игру нашего посетителя. Много, очень много будет зависеть от нашего партнёра. Придётся шагать вперёд семимильными шагами, а это так не технологично и так нерентабельно. Впрочем, огромное большинство современных музеев мира с точки зрения экономиста вряд ли можно назвать рентабельными учреждениями. Или, учитывая их вклад в развитие будущих поколений, они всё же не просто рентабельны, но и сверхрентабельны?

Музейная среда усадебного формата тем и уникальна, что даёт возможность отдыхать, образовываясь. Реконструкции в данном проекте подлежит не только обед, но и послеобеденная программа. А её наш гость может выбрать и заказать заранее. Список предложенных развлечений пока не велик, но уже к 2017 г. гости усадьбы «Мураново» смогут порадовать себя и своих друзей конными прогулками в сочетании со стрельбой из лука. В плохую погоду досуг пройдёт в камерных помещениях; салонная музыка, пасьянсы, домашние спектакли помогут переварить застольные блюда гостеприимного помещика, и приоткроют завесу тайны его усадебного «девятнадцативечного» уклада жизни.

Список литературы Научно-исследовательская работа в области русской дворянской кулинарии первой половины XIX века: реконструкция званых усадебных обедов

- Авдѣева Е.А., Масловь Н.Н. Поваренная книга русской опытной хозяйки. СПб.: Изд. В.И. Губинскаго, 1912. 424 с.

- Кухня многонационального Петербурга/Сост. С.С. Виноградова, М.Л. Макогонова. СПб.: Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 2006. 20 с.

- Кокорев И.Т. Очерки Москвы сороковых годов. М.: Московский рабочий, 1959. 280 с.

- Левшинь В.А. Словарь поваренный, приспѣшничiй, кандиторскiй и дистиллаторскiй… М.: Вь Университет. Тип. Хр. Ридигера и Хр. Клаудия. Вь 6-и частяхь. 1795-1797.

- Молоховець Е.И. Подарокь молодымь хозяйкамь или средство кь уменьшенiю расходовь вь домашнемь хозяйствѣ. СПб.: Тип. Н.Н. Клобукова, 1901. 1052 с.

- Новая полная поваренная книга, состоящая изь 710 правиль…/Сост. И. Навроцкiй. СПб.: Вь тип. Ив. Глазунова, 1808. 455 c.

- Образцовая кухня и практическая школа домашняго хозяйства. 3000 рецептовь, провѣренныхь практикою/Сост. П.Ф. Симоненко. М.: Тип. И.Д. Сытина, 1892. 687 с.