Научно-исследовательский институт онкологии ТНЦ СО РАМН

Автор: Зырянов Б.Н.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Статья в выпуске: 1 (1), 2002 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14053874

IDR: 14053874

Текст статьи Научно-исследовательский институт онкологии ТНЦ СО РАМН

НИИ онкологии в Томске является единственным институтом этого профиля на территории Сибири и Дальнего Востока. В институте работают более 400 сотрудников, из них 69 – доктора и кандидаты медицинских наук.

Институт возглавляет работу проблемной комиссии по онкологии межведомственного научного совета по медицинским проблемам Сибири и Дальнего Востока, курирует работу онкологических диспансеров Восточного региона страны. С 1994 г. институт онкологии является членом Европейской организации противораковых институтов (OЕCI).

На базе института работает ординатура, аспирантура, функционирует специализированный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности «онкология».

Основные научные направления:

– Изучение закономерностей формирования онкологической патологии населения городов

Сибири и Дальнего Востока под влиянием антропогенного фактора загрязнения внешней среды, выявление территорий повышенного онкологического риска с использованием наземной и аэрокосмической спектрозональной видеоинформации.

– Изучение иммунологических, гемостазиоло-гических, эндокринологических, генетических, вирусологических показателей гомеостаза для ранней диагностики и прогноза злокачественных новообразований.

– Совершенствование методов компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики, сцинтиграфии для ранней диагностики и оценки распространенности опухолевого процесса.

– Разработка органосохранных, реконструктивных оперативных вмешательств.

– Совершенствование методов комбинированного лечения рака основных локализаций с использованием новых цитостатиков, иммунокорректоров. Оценка различных способов введения химиотерапевтических препаратов.

– Изучение эффективности терапии радиоре-зистентных опухолей быстрыми нейтронами циклотрона У-120.

– Использование оригинального малогабаритного бетатрона для интраоперационного облучения в сочетании с дистанционной гамма-терапией и химиотерапией.

– Лазеротерапия низкоэнергетическими лазерами на парах меди путем наружного, эндоскопического и внутривенного воздействия для лечения предраковых заболеваний, профилактики и лечения осложнений противоопухлевой терапии и реабилитационных мероприятий.

Изучен механизм противоопухолевого действия модификаторов биологических реакций физической, химической и биологической природы, установлено их радиопротективное воздействие при совместном применении с традиционными методами лечения. Выявлено, что модификаторы биологических реакций и лазерное излучение низкой интенсивности активируют иммунокомпетентные клетки-эффекторы и влияют на их микроокружение, оксидантные и антиоксидантные системы, оказывают иммуномоделирующее действие. Доказано, что ряд препаратов растительного происхождения заметно снижает гемотоксическое и иммунодепрессивное влияние химиотерапии, особенно при применении высоких доз цитостатиков.

Изучено противоопухолевое действие вакцинных штаммов и онколизатов некоторых вирусов при экспериментальных опухолях. Показано, что вакцинные штаммы вирусов обладают высокой противоопухолевой и антиметастатической активностью, особенно в сочетании с Т-активи-ном. Механизм действия связан как с непосредственным действием вакцинных штаммов, так с иммуномодулирующим эффектом этих препаратов. Наблюдается усиление цитостатической активности клеток-эффекторов: макрофагов, естественных киллеров, гранулоцитов. Эти приоритетные исследования служат основой для дальнейшего отбора препаратов с целью их клинического применения.

Исследование эмбриональных маркеров в сыворотке крови и определение вируса Эпстайна-Барра выявили их высокую прогностическую значимость при некоторых локализациях опухолей. При исследовании лиц, проживающих на экологически неблагоприятных территориях, выявлен ряд маркеров, перспективных в качестве биологических критериев для оценки экологической напряженности и для применения в онко-эпидемиологическом мониторинге.

Показана существенная значимость параметров местного и общего иммунитета, оксидантных и антиоксидантных систем у больных раком различных локализаций и предопухолевыми заболеваниями в качестве критериев оценки эффективности лечения и прогноза заболевания. При исследовании роли свободнорадикальных процессов оксидантных и антиоксидантных систем организма при опухолевом росте установлено, что высокореактивные радикалы и метаболиты играют большую роль в патогенезе послеоперационной и послелучевой интоксикации.

Изучены молекулярно-генетические аспекты и показано влияние местных факторов регуляции пролиферации (клетки АПУД системы) на морфометрические и морфологические параметры клеток эндометрия при гиперпластических и опухолевых процессах эндометрия. Установлено, что наличие мутации гена p53 в 5-й экзоне у больных раком молочной железы, в 5-й и 7-й экзонах – у больных с опухолями головы и шеи коррелирует с признаками неблагоприятного прогноза заболевания. Мутации в 7-й и 8-й экзонах при патологии молочной железы ассоциируются с ранними стадиями заболевания и с предопухолевой патологией, что позволяет использовать этот показатель как дополнительный критерий при формировании групп повышенного риска.

На основании исследований бронхобиоптатов больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких показано, что по мере прогрессирования тяжести диспластического процесса возрастает значение митотического индекса: с 1,4% (при дисплазии эпителия I степени) до 7,4% (при дисплазии эпителия III степени). После курса внутривенного лазерного облучения крови в группе больных с дисплазией эпителия I степени полная регрессия зарегистрирована в 60,53% случаев; при II степени – в 57,45%; при III степени – в 6,3% случаев.

Разработаны медико-генетические аспекты злокачественных новообразований. Проанализированы эпидемиологические показатели рака молочной железы в Томской области за последние 20 лет; создан регистр семейного рака молочной железы (обследовано более 300 семей). Выполнялась диагностика наследственных форм рака на основании клинико-генеалогического метода, а также формирование групп генетического риска. Совместно с НИИ медицинской генетики ТНЦ создает банк ДНК наследственных форм рака этой локализации (более 80 образцов ДНК).

Разработана методика скрининга рака молочной железы, обоснована целесообразность применения сонографии как скринингового метода при первичном обследовании женщин в возрасте до 50 лет. Создание маммологического центра позволило в 70% случаев выявлять ранние стадии рака молочной железы и формировать группы риска с предопухолевыми заболеваниями.

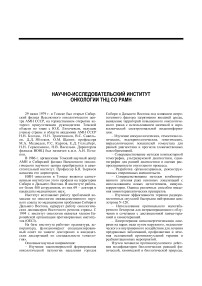

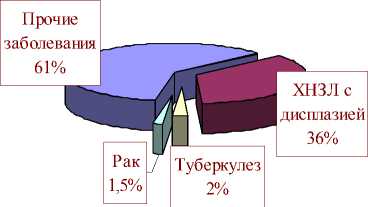

Разработаны и внедрены программы ранней диагностики злокачественных новообразований основных локализаций. Отмечено многократное увеличение показателей доклинического выявления опухолей (до 1,5–5%) при реализации программ скрининга по сравнению со стандартными схемами профилактических осмотров (рис. 1).

Рис. 1

Разработаны методы реконструктивных операций с применением конструкций из сплавов с памятью формы. Внедрено применение эндопротезов из пористого никелида титана сложной конфигурации для восстановления послеоперационных дефектов средней зоны лица, глазницы, гортани, трахеи, костей. Изучены особенности интеграции металлоимплантатов с тканями организма в условиях предварительного облучения и вторичного заживления послеоперационных ран. Установлено, что пористые эндопротезы прорастают зрелой соединительной и костной тканью, их имплантация не влияет на сроки заживления ран, частоту и выраженность послеоперационных осложнений, на частоту рецидивов и метастазов. Проведение подобных операций не ухудшает результатов лечения и повышает качество жизни онкологических больных.

Разработаны методики, которые позволяют восстановить голосовую функцию после ларинэктомии в 91% случаев, после органосохранных операций органов полости рта и ротового отдела глотки – в 80%, при парезах и параличах гортани – в 94%.

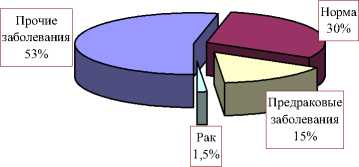

Разработан метод дозиметрического и радиологического планирования предоперационной нейтронной терапии. Анализ клинического материала по применению разработанного режима нейтронной терапии в предоперационном периоде показал, что данная схема облучения хорошо переносится больными и позволяет через 1–3 дня выполнить операцию до возникновения местных лучевых реакций и не вызывает увеличения числа послеоперационных осложнений.

ражений костей при злокачественных заболеваниях, особенно в случаях резистентности к гор-моно- или химиотерапии. Клиническими испытаниями установлено, что препарат уменьшает болевой синдром и оказывает достоверный терапевтический эффект, вплоть до полной регрессии костных метастазов.

Разработаны и применены в клинике новые схемы высокодозной лекарственной терапии, модернизированы методы введения цитостатиков. Метод полихимиотерапии диссеминированных

выживаемость

□ нейтронная терапия

□ контроль

Рис. 2

Разработан метод комбинированной терапии опухолей, включающий интраоперационную лучевую терапию пучком электронов, дистанционную фотонную лучевую терапию и химиотерапию. Метод отличается более высокой эффективностью и обеспечивает 5-летний показатель общей выживаемости у 60% больных.

Установлено, что при воздействии на гемопоэзиндуцирующее окружение препаратами с высоким содержанием Д-глюкороновой кислоты уменьшается токсическое действие цитостатиков и восстанавливается гемопоэз у больных с различной локализацией опухолей. Апробируется новая группа лекарственных препаратов на основе гликозаминогликанов для стимуляции регенерации кроветворения, подавленного цитостатическим воздействием.

Показана высокая эффективность радиоактивного препарата хлорида стронция (“Метастрон”) в качестве важнейшего дополнения к терапии метастатических остеобластических по- форм рака молочной железы – применение цитостатиков в виде непрерывной длительной инфузии позволяет повысить курсовую дозу препаратов в 1,5–2 раза. Повышение дозы цитостатиков приводит к увеличению непосредственного эффекта на 9% по сравнению с программой FAC и на 34% – по сравнению с программой CAF. Исследована новая схема химиотерапии распространенного рака молочной железы, включающая препараты таксол и доксорубицин (совместная программа с фирмой “Бристол – Майерс Сквибб”). Установлена эффективность данной схемы от полной до частичной ремиссии и стабилизации процесса при умеренных токсических явлениях.

Объем научных работ клинической направленности многократно превышает количество статей экспериментального профиля. Дальнейшее развитие клинической онкологии в нашем НИИ найдет отражение на страницах открываемого журнала.

Научная продукция

Монографии – 60

Сборники трудов – 24

Статьи в центральных журналах – 422

Статьи в зарубежных журналах – 278