Научно-образовательное обеспечение продовольственной безопасности на глобальном, национальном и региональном уровнях

Автор: Королев М. И., Хорев А. И., Горковенко Е. В., Нуждин Р. В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 3 (93), 2022 года.

Бесплатный доступ

Обеспечение продовольственной безопасности есть главный вопрос в решении задач социально-политического характера. Острота и масштабы некачественного питания населения планеты обосновываются социально-экономическими факторами, что позволяет понимать направления ее решения. Бесконтрольное производство продуктов питания и их потребление может привести к катастрофе человечества. В современных условиях высокой неопределенности на мировых рынках в целом, на рынках продовольствия в частности, усиление таких глобальных проблем, как изменение климата и распространение пандемии, а также условий, в которые поставлена сегодня Россия в международных торгово-экономических отношениях, проблема продовольственной безопасности становится актуальной, как никогда ранее. Продовольственная безопасность представляет собой одну из стратегических составляющих национальной безопасности государства, обеспечение которой определяется как основной приоритет аграрной политики России. Только развитие собственного производства позволит обеспечить продовольственную независимость. Особенное значение приобретает достижение максимального уровня продовольственной безопасности страны в результате замещения импорта критически важного продовольствия, а также всего необходимого для их производства. Определяющую роль в обеспечении продовольственной безопасности играют сельское хозяйство и пищевая промышленность. Последствия пандемии сказались на обеспечении региональной и национальной продовольственной безопасности: обострилась проблема экономической доступности продовольствия в связи с резким падением доходов потребителей и роста безработицы; изменилась культура потребления продуктов питания; сформировался дефицит продуктов питания, созданный искусственно самими же потребителями из-за всеобщего ажиотажа; остановка активных экспортно-импортных операций из-за закрытия границ привела к усложнению логистических цепочек и резкому росту цен на продовольственные товары. В рамках исследования была изучена научно-образовательная составляющая обеспечения глобальной, национальной и региональной продовольственной безопасности: выявлены основные проблемы в сфере профессионального обучения и переподготовки специалистов перерабатывающих производств в новых кризисных условиях, определен перечень перспективных для разработки научных направлений с последующим применением результатов в отрасли АПК, а также необходимых технологий для глубокой переработки пищевого сырья, необходимых для повышения уровня региональной и национальной продовольственной безопасности. Предложен ряд рекомендаций по обеспечению эффективного взаимодействия научных, научно-образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики и администрации Воронежской области.

Продовольственная безопасность, научно-образовательный потенциал, научно-технологическое развитие, профессиональная подготовка, региональные кадры

Короткий адрес: https://sciup.org/140297663

IDR: 140297663 | УДК: 360 | DOI: 10.20914/2310-1202-2022-3-386-397

Текст научной статьи Научно-образовательное обеспечение продовольственной безопасности на глобальном, национальном и региональном уровнях

В последние десятилетия наблюдаются как расширение, так и радикальные изменения продовольственных и сельскохозяйственных рынков и не прекращаются дискуссии о последствиях международной торговли продовольствием с точки зрения продовольственной безопасности (ПБ). Постепенное укрупнение предприятий привело к изменению структуры цепочек поставок агропродовольственных товаров и усилению влияния крупных корпораций в продовольственных системах. Кроме того, в функционирование продовольственных систем на различных этапах все активнее включаются финансовые организации, что порождает споры о том, оказывает ли их деятельность полезное или дестабилизирующее воздействие. Экономические проблемы усугубляются экономическими последствиями пандемии COVID-19, что отрицательно сказывается на глобальной продовольственной безопасности.

Результаты и обсуждение

В последние несколько десятилетий значительная доля сельскохозяйственных предприятий и землепользователей переориентировалась с производства продуктов питания для потребления человеком на производство кормов для животных, древесины и биотоплива, что оказало некоторое негативное воздействие на продовольственную безопасность, но позволило более эффективно удовлетворять потребности в энергии. Ограниченный доступ мелких производителей к земле, ресурсам и рынкам негативно сказывается на источниках средств к существованию в сельских районах.

Для фундаментальных изменений в политике и содействия осуществлению мер политики и инициатив в области глобальной продовольственной безопасности необходимо эффективное управление.

Важно, чтобы государства поощряли и поддерживали различные исследования в области ПБ, в частности, посвященные наиболее серьезным и новым проблемам, а также спорным вопросам.

В целях разработки устойчивых моделей сельскохозяйственного производства и переработки сельхозсырья в последние годы активно стали внедряться инновации. Многие стороны признают необходимость внедрять более устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Среди новых научных разработок выделяется агроэкология. Агроэкологические методы ведения сельского хозяйства базируются на принципах, ориентированных на повышение эффективности использования ресурсов (например, повторное использование отходов и сокращение потребления ресурсов), на повышение жизнестойкости экосистем (например, укрепление здоровья почв и животных, расширение биоразнообразия, наращивание позитивного синергизма и диверсификация экономики) и на обеспечение социальной справедливости (например, совместное накопление знаний, ориентация продовольственных систем на социальные ценности, стимулирование применения коллективных методов и повышение эффективности управления). Следует также отметить такие активно развивающиеся методы устойчивого производства, как устойчивая интенсификация и климатически оптимизированное сельское хозяйство, цель которого состоит в повышении объема производства продовольствия с использованием меньшего количества ресурсов без увеличения площади используемой земли. Задача климатически-оптимизиро-ванного сельского хозяйства состоит в сокращении выбросов парниковых газов и внедрении более гибких методов ведения сельского хозяйства, обеспечивающих высокую производительность даже в неблагоприятных климатических условиях [1–3].

Активно развивается так называемое «цифровое фермерство» (как результат революции в области информационных и цифровых технологий), которое предполагает использование фермерскими хозяйствами цифровых технологий для принятия решений и закупок производственных ресурсов. В рамках концепции прецизионного сельского хозяйства внедряются такие передовые цифровые технологии, как системы глобального позиционирования и спутниковый мониторинг используемой на фермах техники. Кроме того, технические решения, например, роботизированные доильные аппараты, задействуются для ликвидации проблемы нехватки рабочей силы на фермах – особенно это актуально в период кризисов (например, пандемия COVID-19). В странах с менее развитой промышленностью фермерские хозяйства и перерабатывающие производства, начинают внедрять цифровые технологии, но сталкиваются с пробелами в знаниях в данной области. Именно поэтому возникает потребность в соответствующем обучении и повышении квалификации работников этих сфер производства.

Примером влияния цифровых технологий на продовольственные системы является расширение использования технологий блокчейна в организации глобальных цепочек поставок продовольствия, а также для выявления и мониторинга потенциально вредных веществ и повышения безопасности пищевых продуктов.

Внедрение информационных и цифровых технологий серьезно изменяет картину в области продовольственной безопасности и питания в глобальном масштабе, но в настоящее время нет единого мнения о том, будут ли эти изменения положительными или отрицательными. Сторонники нововведений утверждают, что с помощью компьютерного анализа больших объемов данных фермеры смогут принимать более взвешенные решения и точнее определять оптимальные объемы использования удобрений и пестицидов на полях. Но критики подчеркивают, решить проблему отсутствия продовольственной безопасности с помощью одних лишь технологий невозможно, и предупреждают, что рост передаваемых крупным частным корпорациям – поставщикам технологий и смежных услуг – объемов данных по отдельным фермам заставляет беспокоиться о конфиденциальности данных и сохранении способности фермеров самостоятельно принимать решения. Ряд специалистов с беспокойством отмечают, что новые технологии недоступны многим малоимущим фермерам, наиболее серьезно страдающим от отсутствия продовольственной безопасности, и могут усугубить неравенство в сельских районах.

Для повышения продовольственной безопасности в последние годы велись активные научные исследования в области биотехнологий. В 1990-x годах были впервые получены генетически модифицированные (ГМ) культуры, выведенные методами сельскохозяйственной биотехнологии, предполагающими введение в растения ДНК из других организмов для придания им новых признаков, таких как устойчивость к гербицидам или вредителям. За период с 1996 по 2018 годы засеваемые ГМ-культурами площади возросли с 1,7 млн до 191,7 млн га.

Благодаря росту вычислительных мощностей и появлению больших объемов данных стала возможной разработка высокоточных методов селекции растений, таких как редактирование генома, которые придут на смену традиционным сельскохозяйственным биотехнологиям. Новые технологии позволяют редактировать геном растения гораздо точнее, чем сельскохозяйственные биотехнологии предыдущих поколений, и могут использоваться для селекции без добавления генов других видов. В настоящее время ведутся исследования по применению этих методов для выведения растений с такими характеристиками, как длительный срок хранения и улучшенные питательные свойства, а также для придания растениям устойчивости к вредителям и экстремальным погодным условиям. Обширные исследования направлены на обеспечение устойчивости культур к гербицидам.

Одной из проблем, угрожающих глобальной продовольственной безопасности, является несовершенная инфраструктура послеуборочной обработки и хранения урожая: в развивающихся странах она чаще всего функционирует неудовлетворительно, что ограничивает их возможности производить из собранного урожая, особенно фруктов и овощей, продукты, пригодные для хранения. Результатом плачевной ситуации с инфраструктурой послеуборочного хранения и переработки и нехватки транспортной инфраструктуры становятся высокие объемы потерь пищевой продукции, влияющие на доступность продовольствия. Цифры по общемировому объему порчи пищевой продукции за последнее время отсутствуют, но более ранние оценки показывают, что на всех этапах производства и потребления теряется или подвергается порче примерно треть всего производимого продовольствия – примерно 1,3 млрд т в год.

Новые технологии, такие как цифровое сельское хозяйство и редактирование генома, способны значительно улучшить положение в сфере производства продовольствия и ПБ.

Но если при разработке и распространении этих технологий не руководствоваться принципами инклюзивности и равноправия и не учитывать возможности и проблемы местного населения и окружающей среды, они могут воздействовать на экосистемы и усугублять неравенство, в том числе по гендерному признаку. Важно также, чтобы государства вкладывали средства в исследования в интересах общественности с целью обеспечения равного доступа к новым технологиям, производственным ресурсам и услугам во всех сегментах продовольственных систем. Для этих усилий потребуется сбалансировать объем исследований в области ПБ: в последние десятилетия в ключевых областях продовольственного сектора быстрыми темпами наращивался объем исследований в интересах частного сектора, в то время как уровень исследований, проводимых государственным сектором, остался неизменным. Необходимо привлекать к исследовательским проектам представителей ключевых заинтересованных сторон, особенно уязвимых групп, которые подвергаются самому высокому риску. Для решения проблемы ограниченного доступа мелких фермеров с низким уровнем дохода к ресурсам, следует проводить совместные исследования, которые помогут, например, разрабатывать недорогостоящие и не снабженные товарными знаками новые технологии.

Наконец, одной из тем исследований должна стать разработка инструментов комплексной оценки и системного моделирования, которые можно будет использовать для прогнозирования вероятных последствий применения различных вариантов политики, нацеленных на обеспечение ПБ.

Последней тенденцией в международной торговле является значительное снижение доли продовольствия. Многие государства реализуют политику протекционизма в отношении сельского хозяйства и АПК, поскольку от этих сфер напрямую зависит национальная безопасность и суверенитет государства. Наука и инновации – та необходимая составляющая в области сельского хозяйства и АПК, которая позволит России обеспечить независимость, лидерство и конкурентные преимущества (в том числе на мировой арене).

В основе научно-образовательного обеспечения продовольственной безопасности России лежат, прежде всего, государственные программы, национальные и федеральные проекты, такие как:

─ Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»;

─ Федеральный проект «Передовые инженерные школы»;

─ Федеральный проект «Национальная технологическая инициатива»;

─ Федеральный проект «Аграрная наука – шаг в будущее развитие агропромышленного комплекса»;

─ Федеральный проект «Реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства и научное обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса»;

─ Федеральный проект «Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности» и другие [4].

В рамках реализации нацпроекта «Наука» были созданы научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные технологии в АПК» в Белгородской области, 33 селекционно-семеноводческих центра, и ещё 8 планируется. Сильной научной школой в сфере сельского хозяйства и АПК стал и Санкт-Петербург вместе с научным центром мирового уровня «Агротехнологии будущего».

По мнению ряда российских исследователей, национальную продовольственную безопасность к 2022 году удалось обеспечить. Немаловажную роль в этом сыграли антироссийские экономические санкции, введенные западными странами в 2014 году, и как ответ на них – программа импортозамещения, на реализацию которой были выделены средства из федерального бюджета в виде субсидий и грантов на развитие АПК и перерабатывающей промышленности. Как результат, западные санкции стали причиной снижения импорта сельскохозяйственной продукции и заменой его на отечественную продукцию, тем самым создав новую рентабельную отрасль российской экономики. Российские фермеры получили возможность легально и эффективно развивать свой бизнес, принося дополнительные вложения не только себе, но и в бюджет страны.

Следует отметить, что в условиях пандемии и постпандемийный период, агропромышленный и перерабатывающий сектора экономики России уверенно держатся. Но для дальнейшего развития этих отраслей, как и во всем мире, необходимы новые технологии. И в этой связи научные программы развития сельского хозяйства становятся важным фактором поддержания продовольственной безопасности.

Среди приоритетных направлений развития российской науки в области обеспечения продовольственной безопасности выделим:

─ развитие генетических технологий;

─ развитие винодельческой промышленности;

─ разработка технологий производства компонентов, добавок, заквасок, оболочек и упаковки для пищевой перерабатывающей промышленности;

─ развитие технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья;

─ развитие производства сельскохозяйственных машин и технологического оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья и другие [5].

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019–2027 годы имеет целью комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, и создания научнотехнологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствования мер предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области. Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением осуществляется советом по реализации Программы и ответственным исполнителем-координатором Программы, которым определено Минобрнауки России. Функции головной научной организации Программы возложены на федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» [6].

Вопросы научно-образовательного обеспечения продовольственной безопасности на региональном уровне в кризисных условиях являются не менее актуальными, чем наличие факторов производства продукции сельского хозяйства и его переработки. Научно-образовательная сфера экономики Воронежской области насчитывает целый ряд научных и научнообразовательных центров (организаций), специализирующихся в том числе в агропромышленном секторе, а также переработке и производстве пищевых продуктов. Одним из таких центров является Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), который занимается как подготовкой высококвалифицированных кадров для пищевой и химической промышленности, так и научными исследованиями, и инновационными разработками в области пищевых и химических технологий, микробиологии и генетики.

Одной из точек роста и развития региональной экономики, обеспечения ее продовольственной безопасности является сотрудничество с региональными аграрными и перерабатывающими предприятиями [7–20]. Основными направлениями научно-образовательной деятельности с предприятиями (организациями) региона в сфере совершенствования технико-технологических и управленческих процессов на предприятиях реального сектора экономики Воронежской области в 2022–2024 гг. должны стать:

─ создание инфраструктуры и технологической среды, повышение кадрового потенциала для внедрения новейших информационных технологий;

─ развитие базовых научно-исследовательских структур, работающих в рамках приоритетных направлений с ведущими предприятиями и научными организациями страны, региона, зарубежных стран и, в частности, созданной на базе ВГУИТ Евразийской технологической платформы "Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания";

─ внедрение модели непрерывного образования и опережающее освоение современных ресурсосберегающих технологий переработки сельскохозяйственного сырья;

─ обеспечение освоения выпускниками образовательных организаций знаний, профессиональных навыков и умений, необходимых для инновационного развития перерабатывающей отрасли экономики;

─ повышение роли научных и инновационных разработок для промышленных предприятий ЦЧР и РФ;

─ подготовка резерва научно-педагогических кадров, глубокого, целенаправленного и творческого развития студентов, включая выполнение ими научно-исследовательской, проектно-конструкторской, изобретательской и учебно-методической работы;

─ развитие общепрофессиональных и универсальных компетенций, формирование у обучающихся ценностей и установок ресурсосберегающих технологий;

─ обучение навыкам практической работы, в том числе с инновационной техникой и технологиями;

─ информатизация и внедрение новых технологий обучения, совершенствование управления образовательной деятельностью, обеспечивающие качественное повышение эффективности основных процессов в условиях кризиса;

─ обеспечение приобретения выпускниками ключевых профессиональных компетенций в условиях технологического суверенитета и опережающей экономики;

─ обеспечение отрасли программами подготовки кадров по перспективным направлениям и специальностям;

─ усиление связи отраслевых ВУЗов с предприятиями сферы переработки сельскохозяйственной продукции в части содержания образования и требований к освоению образовательных программ выпускниками в соответствии со стратегическими целями и задачами региона;

─ обеспечение объективной и достоверной информации о возможностях образовательно-профессиональных траекторий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, популяризация инженерного образования;

─ формирование продуктивных исследовательских коллективов и организация их взаимодействия в условиях технологического суверенитета и опережающей экономики;

─ обеспечение современного уровня технической поддержки научных исследований и организации научно-исследовательских работ и инновационной деятельности путем обновления и модернизации лабораторной и информационной базы;

─ прогнозирование приоритетных направлений исследований, ориентированных на создание новых технологий и повышение эффективности существующих;

─ совершенствование механизма трансфера предлагаемых разработок.

Основными векторами развития системы дополнительного профессионального образования (ДПО), ориентированной на потребности предприятий и организаций региона в квалифицированных кадрах, служат:

─ разработка мер информационной поддержки региональных перерабатывающих предприятий в форме консультационной помощи (образовательные, технические, правовые, бизнес-консультации) с учетом современных вызовов и требований;

─ развитие технических возможностей реализации дополнительного профессионального образования, повышение уровня осведомленности жителей региона в области технологий переработки сельскохозяйственной продукции, безопасности и качества продуктов питания.

Продовольственная безопасность на национальном уровне достигается не только за счет физического обеспечения людей качественным продовольствием в необходимом объеме, но и за счет внедрения инновационных технологий глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. В этой связи считаем стратегически необходимыми и важными следующие проекты в сфере научно-методического обеспечения разработки и внедрения новых технологий в перерабатывающей отрасли:

-

1. Создание птицеперерабатывающего кластера: инновационные технологии продуктов глубокой переработки птиц;

-

2. Инновации для медицины, косметологии, кормопроизводства, пищевой и кожевенной промышленности: функциональные биополимеры, ингредиенты, полуфабрикаты, композиты и продукты на основе глубокой переработки рыб внутренних водоемов;

-

3. Производство продуктов питания для детерминированных групп населения и широкого потребительского спроса функционального назначения на основе обогащения и принципов пищевой комбинаторики;

-

4. Лечебно-профилактические специальные продукты питания и добавки с использованием крови убойных животных и птиц;

-

5. Инновационная технология получения сухого сусла с использованием вакуум-субли-мационного обезвоживания;

-

6. Разработка технологии и оборудования для производства плодоовощных чипсов, сушеного пищевого растительного сырья;

-

7. Высокотехнологичное производство функциональных молочных продуктов на основе микропартикулята сывороточных белков;

-

8. Инновационные технологии переработки сахарной свеклы и фруктово-овощного сырья в полуфабрикаты и готовые изделия;

-

9. Инновационные технологии хлеба функционального назначения с применением механического разрыхления;

-

10. Инновационная технология комбикормов с использованием суспензии сине-зеленых микроводорослей;

-

11. Инновационная технология полнорационных комбикормов с использованием теплового насоса;

-

12. Модифицированные комбикорма с пребиотическим и иммуностимулирующим действием;

-

13. Природные пребиотические препараты для коррекции микрофлоры кишечника;

-

14. Биокаталитическая технология получения фукозы;

-

15. Биотехнология природного сахароза-менителя – изомальтулозы из возобновляемых источников растительного сырья;

-

16. Создание комплексов по безотходной переработке масличного сырья;

-

17. Экотехнологии комплексной переработки лузги масличных культур;

-

18. Разработка комплексного способа очистки газообразных выбросов теплогенерирующих установок;

-

19. Утилизация и переработка промышленных и твердых бытовых отходов, в том числе с включением опасных компонентов, с получением из них вторичного сырья и готовой продукции.

Результатом реализации указанных инновационных проектов будут:

-

─ снижение затрат на переработку сельскохозяйственной продукции;

─ внедрение ресурсосберегающих и эко – технологий, технологий глубокой переработки сырья, что отвечает целям и задачам региональных и национальных проектов;

─ повышение биологической ценности и доступности важных продуктов питания, что положительно отразится на здоровье и качестве жизни населения Воронежской области;

─ снижение импортозависимости по составляющим и компонентам для производства пищевых продуктов и кормов для сельскохозяйственных животных.

В условиях санкций недружественных государств образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в рамках укрупненных групп специальностей и направлений подготовки необходимо разрабатывать (актуализировать) в соответствии с приоритетными направлениями совершенствования технико-технологических и социально-экономических процессов, в т. ч. в сельском хозяйстве и сфере переработки сельскохозяйственной продукции:

─ ресурсосберегающие технологии и технологии глубокой переработки сельскохозяйственного сырья;

─ экологическая и экономическая безопасность перерабатывающих предприятий;

-

─ биоинженерия и биотехнологии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции;

-

─ разработка и внедрение новых прорывных технологий глубокой переработки сельхозсырья;

-

─ ИИ в экономике, социальной сфере и пищевой промышленности;

-

─ развитие экотехнологий.

Решение проблемы продовольственной безопасности не может основываться на принципах региональной и/или отраслевой автономности, поскольку они (проблемы) носят кроссо-траслевой характер и отличаются государственным масштабом проявления. В данном контексте с учетом имеющихся санкционных и временных ограничений наиболее

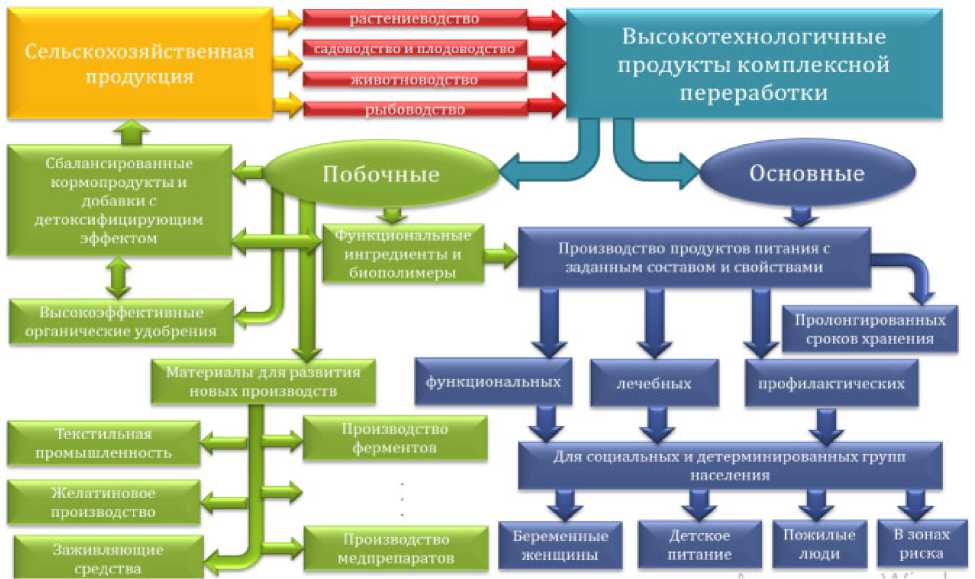

Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» (ТП) является формой реализации частно-государственного партнерства, способом мобилизации возможностей заинтересованных сторон (государства, бизнеса, научного сообщества) и инструментом формирования научно-технической и инновационной политики для поддержания инновационного развития и технологической модернизации российской экономики в части решения проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения и рационального природопользования. Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» является объединением на основе реализации принципов добровольности и равноправности участников, организаций любой организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе государственных учреждений, профессиональных объединений, ассоциаций негосударственных организаций, научных организаций и высших учебных заведений, разделяющих цели и задачи технологической платформы и участвующих в их достижении.

Внутри платформы выделяются несколько направлений. Структура платформы и принципы взаимодействия направлений определяется идеей аграрно-пищевых технологий продовольственной безопасности России (рисунок 1).

Направления платформы имеют самостоятельное значение, но органически связаны друг с другом, что позволяет решать на новом уровне научно-практические задачи в области проектирования и конструирования пищевых систем заданного состава и функциональности, применения защитных факторов и снижения рисков здоровья человека, обеспечения полноценными и безопасными продуктами питания всех социальных слоев населения, рационального использования биоресурсов в агропромышленном комплексе; углубленной химической характеристики сырьевых ресурсов, реализации новых технологических подходов на базе знаний природных процессов, выявления источников загрязнения объектов контами-нантами и их влияния на человека; создания детоксифицирующих средств, материалов, полупродуктов, продуктов.

Рисунок 1. Схема взаимодействия направлений технологической платформы

-

Figure 1. The scheme of interaction of the directions of the technological platform

В рамках технологической платформы обеспечивается возможность запуска новых инициатив, а также свободного входа новых или выхода имеющихся участников. Также структура технологической платформы может меняться на различных этапах ее развития. Высшим руководящим органом является общее собрание технологической платформы. Координационный совет определяет стратегические цели и направления деятельности платформы, осуществляет взаимодействие с федеральными органами власти, обеспечивает содействие в консолидации финансов для достижения целей партнерства, утверждает программы работ и финансовый план платформы (рисунок 2).

Для эффективного взаимодействия научных, научно-образовательных организаций и предприятий реального сектора региональной экономики необходимо найти приемлемую организационную форму. К таким формам взаимодействия можно отнести:

-

А) Бинарное взаимодействие:

─ создание инновационных структур на базе региональных университетов и развитие инжиниринговых центров; создание целевых подразделений на базе университетов для практикоориентированных исследований;

─ увеличение числа стартапов и научных лабораторий, созданных при поддержке предприятий-партнеров;

─ публикация результатов исследований и развитие технологий их внедрения;

─ разработка интерактивной системы подготовки квалифицированных инженерных кадров;

─ формирование заказа от организаций-партнеров на целевую подготовку обучающихся;

─ привлечение региональных промышленных предприятий сферы переработки сельхозпродукции, являющихся действующими и потенциальными работодателями, к формированию образовательных программ (ОП), формулированию тематики научных исследований в рамках выполнения выпускных квалификационных работ;

─ обеспечение обучающихся базами для реализации практической подготовки с доступом к ресурсам предприятий.

Б) Коллективное взаимодействие на базе подразделений университетов:

─ увеличение количества цифровых сервисов, ориентированных на обучение, а также усиление материально-технической базы подготовки;

─ развитие партнерства в рамках концепции «наука-бизнес-образование»;

─ развитие профориентации и расширение возможностей трудоустройства выпускников (ярмарки вакансий, дни открытых дверей, мастер-классы, региональные конкурсы, образовательные гранты);

─ интернационализация обучения и исследований;

─ соглашения об устойчивом сотрудничестве с образовательными учреждениями из дружественных государств;

─ методическое и организационное обеспечение партнерства с бизнесом и органами местного самоуправления;

─ разработка (усовершенствование) и практическое внедрение современных технологий производства и глубокой переработки продукции сельского хозяйства;

-

В) Коллективное взаимодействие на базах организаций, учреждений и предприятий региона (Воронежской области):

─ совместное использование лабораторного фонда предприятий-партнеров для проведения научных исследований;

─ практические стажировки обучающихся выпускных курсов на производственных базах предприятий-партнеров;

─ создание информационной системы (платформы) по видам экономической деятельности на базе Департамента экономического развития Воронежской области, объединяющей для эффективного и быстрого взаимодействия:

-

а) региональные предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, б) региональных производителей сельскохозяйственного сырья, в) российских производителей и поставщиков (в том числе российских представителей иностранных компаний из дружественных государств) ингредиентов, рецептурных компонентов для производства пищевой продукции и кормов для сельскохозяйственных животных;

-

г) российских производителей и поставщиков (в том числе российских представителей иностранных компаний из дружественных государств) технологических машин, оборудования и комплектующих, д) научно-образовательные и научно-исследовательские организации региона.

Рисунок 2. Модель функционирования технологической платформы

-

Figure 2. The model of functioning of the technological platform

Индикаторами эффективности взаимодействия образовательных, научно-образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики служат:

─ увеличение числа защит ВКР, выполненных по заявкам организаций-партнеров;

─ рост доли целевой подготовки кадров высшей квалификации;

─ обеспеченность производственной практики договорами об организации практической подготовки с профильными организациями-партнерами;

─ ежегодная актуализация образовательных программ (с учетом запроса профильных организаций-партнеров, сведений о компетенциях специалистов, востребованных на рынке труда).

С целью создания федеральной модели эффективного, долгосрочного сотрудничества стратегических партнеров, основанной на интеграции информационных, методических, материально-технических и кадровых ресурсов в масштабах сетевого взаимодействия на базе платформенных технологий, способствующей созданию единой непрерывной образовательной и профориентационной среды для обеспечения потребности предприятий реального сектора экономики в высококвалифицированных инженерных кадрах для достижения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности в регионе, а также популяризации инженерного образования в регионе (во ВГУИТ) разработана инновационная модель непрерывного инженерного образования «ПроРост» по схеме «школа-СПО-ВУЗ-предприятие-администрация муниципального района».

Для того, чтобы повысить эффективность организации системы ДПО, отраслевым ВУЗам региона необходимо:

-

— проводить систематический анализ рынка труда (изучение перечня востребованных профессиональных компетенций);

-

— изучать реализуемые образовательными организациями программы ДПО;

-

— активно взаимодействовать с региональными перерабатывающими предприятиями по вопросу формирования и реализации программ дополнительного образования (семинары, конференции, тренинги, мастер-классы);

-

— разрабатывать индивидуальные дополнительные образовательные программы (с учетом запросов конкретного заказчика);

-

— разрабатывать дополнительные образовательные программы с учетом целей и задач Стратегии экономического развития региона;

-

— расширить использование технологий электронного и дистанционного обучения при реализации ДПО;

-

— систематически актуализировать навыки НПР, сотрудников и работников организаций различного профиля путем расширения перечня программ ДПО.

Для реализации вышеперечисленных мер и предложений по обеспечению организационного взаимодействия образовательных, научнообразовательных организаций и предприятий реального сектора экономики в части развития сферы переработки сельскохозяйственной продукции, руководству Воронежской области необходимо:

-

— продолжить активное участие и сотрудничество в рамках Евразийской технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК -продукты здорового питания»;

-

— учредить специальные гранты (премии, стипендии) для поддержки научных коллективов и молодых новаторов, разрабатывающих новые технологии и оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья;

-

— обеспечить финансовую и административную поддержку в вопросе совершенствования материально-технической базы профильных университетов (оборудование для учебных и научных целей);

-

— создать информационную систему (платформу) по видам экономической деятельности на базе Департамента экономического развития Воронежской области, объединяющую для эффективного и быстрого взаимодействия: региональные предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье; региональных производителей сельскохозяйственного сырья, российских производителей и поставщиков (в том числе российских представителей иностранных компаний из дружественных государств) ингредиентов и рецептурных компонентов для производства пищевой продукции и кормов для сельскохозяйственных животных; российских производителей и поставщиков (в том числе российских представителей иностранных компаний из дружественных государств) технологических машин, оборудования и комплектующих.

Заключение

Вопросы научно-организационного обеспечения продовольственной безопасности как на региональном, так и на национальном уровне, нельзя оставлять без внимания, поскольку их эффективное решение позволяет сформировать задел на будущее и своевременно готовить высококвалифицированные и востребованные кадры для отраслей производства и переработки сельскохозяйственного сырья. Привлечение представителей региональных отраслевых предприятий (потенциальных работодателей) к разработке образовательных программ, в том числе программ повышения квалификации и стажировок, будет способствовать их своевременной актуализации и развитию инженерного образования в целом, позволит повысить эффективность региональной экономики.

Список литературы Научно-образовательное обеспечение продовольственной безопасности на глобальном, национальном и региональном уровнях

- Создание глобальной концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года: доклад Комитета по Всемирной продовольственной безопасности // Комитет по Всемирной продовольственной безопасности. URL: https://www.fao.org / 3/са9731ru/са9731ru.pdf

- Положихина М.А. Продовольственная безопасность России в условиях изменения климата // Экономические и социальные проблемы России. 2021. № 1. С. 45-65.

- Филимонова Н.Г., Озерова М.Г. Продовольственная безопасность в период пандемии COVID19 // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2022. № 2. С. 73-88.

- Перечень государственных программ, национальных и федеральных проектов, приоритетных программ и проектов в РФ// КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/3dfе4ас28а784547645105b232е3dа3сdаf324е1

- Продовольственная безопасность страны и достижения петербургских ученых // Экспертный клуб. URL: https://expert-club.online/news/prodovolstvennaya-bezopasnost-strany-i-dostizheniya-peterburgskikh-uchenykh

- Федеральные научно-технические программы // Министерство науки и высшего образования РФ: офиц. сайт. Москва. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/fntp

- Вартанова М.Л. Влияние COVID19 на продовольственную безопасность в России и за рубежом // Вестник Академии знаний. 2020. № 6(41). С. 50-59.

- Хорев А.И., Саликов Ю.А. Тенденции, угрозы и возможности процесса обеспечения продовольственной безопасности в условиях пандемического кризиса // Развитие и безопасность. 2020. № 3 (7). С. 4-29.

- Горковенко Е.В., Платонова И.В., Рогова Е.А. Состояние экономической безопасности региона и направления ее обеспечения // Вестник ВГУИТ. 2022. Т. 84. № 2 (92). С. 357-367.

- Хорев А.И., Горковенко Е.В., Платонова И.В. Экономическая безопасность Центрально-Черноземного региона: оценка состояния и угроз // Вестник ВГУИТ. 2018. Т. 80. № 3 (77). С. 368-376.

- Prosekov A.Y., Ivanova S.A. Food security: The challenge of the present // Geoforum. 2018. V. 91. P. 73-77. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.02.030

- Alonso E.B., Cockx L., Swinnen J. Culture and food security // Global food security. 2018. V. 17. P. 113-127. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.02.002

- Cole M.B., Augustin M.A., Robertson M.J., Manners J.M. The science of food security // npj Science of Food. 2018. V. 2. №. 1. P. 14. https://doi.org/10.1038/s41538-018-0021-9

- Lang T., Barling D. Food security and food sustainability: reformulating the debate // The Geographical Journal. 2012. V. 178. №. 4. P. 313-326. https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2012.00480.x

- Carolan M. S. Reclaiming food security. Routledge, 2013.

- Wheeler T., Von Braun J. Climate change impacts on global food security // Science. 2013. V. 341. №. 6145. P. 508-513. https://doi.org/10.1126/science.1239402

- Berry E.M., Dernini S., Burlingame B., Meybeck A. et al. Food security and sustainability: can one exist without the other? // Public health nutrition. 2015. V. 18. №. 13. P. 2293-2302. https://doi.org/10.1017/S136898001500021X

- Misselhorn A., Aggarwal P., Ericksen P., Gregory P. et al. A vision for attaining food security // Current opinion in environmental sustainability. 2012. V. 4. №. 1. P. 7-17. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2012.01.008

- Gundersen C., Ziliak J.P. Food insecurity and health outcomes // Health affairs. 2015. V. 34. №. 11. P. 1830-1839. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2015.0645

- Cafiero C., Viviani S., Nord M. Food security measurement in a global context: The food insecurity experience scale // Measurement. 2018. V. 116. P. 146-152. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.10.065