Научно-образовательный ландшафт Российской Арктики

Автор: А.В. Смирнов

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Экономика народонаселения и демография

Статья в выпуске: 5 (81), 2025 года.

Бесплатный доступ

Образование населения влияет как на экономический рост территории, так и на все компоненты динамики человеческих ресурсов: рождаемость, смертность, миграцию. В статье рассматриваются пространственные закономерности в уровне образования населения и размещении научно-образовательной инфраструктуры Российской Арктики. Анализ итогов переписи населения 2021 г. позволил выявить на региональном и муниципальном уровнях различия между арктическими территориями. Показано, что в европейской Арктике высок удельный вес населения со средним профессиональным образованием, а в Западной Сибири – с высшим. Изучено распределение числа студентов и публикационной результативности научных организаций по территориям Арктической зоны. На три главных научно-образовательных центра Российской Арктики (Архангельск, Мурманск и Апатиты) приходится 86 % студентов вузов и 98 % публикационной результативности. Проведенный анализ позволил выявить потенциальные точки роста экономики знаний в Российской Арктике.

Образование, наука, население, пространственные закономерности, интеллектуальный капитал, экономика знаний, переписи, Арктика

Короткий адрес: https://sciup.org/149148373

IDR: 149148373 | УДК: 330.34+314.93(985) | DOI: 10.19110/1994-5655-2025-5-26-34

Текст научной статьи Научно-образовательный ландшафт Российской Арктики

Российская Арктика – макрорегион, который из-за своей важности для экономики и обеспечения безопасности страны получил статус геостратегической территории. В 2023 г. на Арктическую зону приходилось 85,8 % произведенного в России природного газа, 34,3 % – попутного нефтяного газа, 21,4 – нефти, 19,8 – железорудного концентрата, 100 – апатитового концентрата, 55,0 – оленины, 14,2 – целлюлозы, 8,9 % бумаги и картона. На Арктику приходится также существенная часть добычи цветных металлов, угля и алмазов [1]. Только Ямало-Ненецкий автономный округ дает свыше 10 % налоговых поступлений в федеральный бюджет. Не меньший интерес, чем экономика, для ученых представляют и арктические социумы [2]. В России накоплен огромный опыт освоения северных пространств. Экстремальные природные условия стимулируют развитие инноваций, создание новых материалов, технологий обживания территорий. Благодаря высокой степени урбанизации в большинстве арктических регионов относительно высокие показатели образованности населения [3].

Образование во многом определяет перспективы развития арктических территорий. Так, темпы экономического роста обычно находятся в прямой зависимости от накопленного обществом интеллектуального капитала [4]. Наличие образованного населения позволяет некоторым арктическим регионам перейти от сырьевой экономики к экономике знаний [5–7]. Ключевое значение при этом переходе отводится «умной специализации» территорий, состоящей в том, что они должны сосредоточить усилия на поддержке тех сфер, где они обладают региональными сравнительными преимуществами, в целях развития критической массы инноваций уже в рамках глобальной конкурентоспособности [8, 9]. Изучение образовательного уровня населения в сочетании с научно-образовательной инфраструктурой позволяет выявить возможные точки роста арктической экономики [10].

В условиях миграционной убыли Арктики важно и то, что уровень образования населения влияет на все компоненты демографической динамики [11]. Образованные люди более склонны к осознанному самосохранительному поведению [12], реже умирают от причин, связанных с алкоголем [13] и в целом имеют большую продолжительность жизни [14]. Итоговая рождаемость женщин поколений с разным уровнем образования тоже различается [15] – у женщин с высшим образованием среднее число рожденных детей ниже. Миграция, особенно молодежная, тесно связана с получением образования [16]. Так, реорганизация сети вузов [17] привела к ухудшению демографических перспектив малых городов [18], что особенно значимо для Арктики, поскольку во многих обширных северных территориях крупные города отсутствуют [19]. Продолжительность проживания молодежи в Арктических муниципальных образованиях во многом определяется развитием образовательной инфраструктуры [20].

Цель исследования – выявление пространственных закономерностей в уровне образования населения и размещение научно-образовательной инфраструктуры Российской Арктики. Объект изучения – Арктическая зона Российской Федерации в границах на начало 2025 г. В статье уделено внимание как сложившейся за последние десятилетия образовательной структуре населения, так и нынешнему объему подготовки кадров в разных муниципальных образованиях. С позиции пространственного развития будет рассмотрена и научная сфера, тесно связанная с образовательной.

Материалы и методы

Арктическая зона Российской Федерации на 2025 г. включает 77 городских округов (ГО), муниципальных округов (МО) и муниципальных районов (МР) в 10 северных регионах России. На нее приходилось 1,7 % населения России, 30,9 % площади территории и 6,2 % валового регионального продукта. Из-за высокой мозаичности социально-демографических характеристик населения Арктики анализ основных показателей производился на муниципальном уровне.

Источником данных об образовании стали итоги Всероссийской переписи населения 2021 г. Рассчитаны распределение населения по образовательным уровням и средняя продолжительность обучения в годах по наиболее распространенной образовательной траектории. Показатель продолжительности обучения имеет ряд огра- ничений как инструмент оценки интеллектуального капитала общества. Во-первых, разные уровни образования и разные регионы могут обеспечивать не одинаковый прирост знаний. Во-вторых, формальное получение образования – не единственный источник знаний и навыков. Не учитываются качество образования, сила семейных связей, здоровье и другие факторы [4, с. 35–36]. Тем не менее благодаря учету всех уровней образования этот показатель дает общее представление об общей образованности населения [21].

Образовательная инфраструктура изучалась по информационно-аналитическим материалам мониторингов деятельности образовательных организаций высшего образования и качества подготовки кадров. Образовательные организации группировались по муниципальным образованиям. Основной изучаемый показатель – приведенный контингент студентов. Он рассчитывается по формуле:

а + b * 0,25 + (c+d) * 0,1, где: а – численность студентов очной формы обучения, b – очно-заочной (вечерней); с – заочной формы; d – численность студентов экстерната. То есть студенты заочной и вечерней форм обучения учитываются с меньшими весовыми коэффициентами.

Размещение научной инфраструктуры рассматривалось при помощи показателя КБПР – комплексного балла публикационной результативности научных организаций. Он рассчитывается с учетом квартильности и категории публикаций методом фракционного счета (разделение вклада авторов в научный результат в случае, если публикация подготовлена несколькими авторами или авторами из разных организаций). Данные о КБПР взяты из научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.

Образовательный состав населения Российской Арктики

На уровне регионов (табл. 1) по средней продолжительности обучения населения в возрасте от 6 лет и старше лидируют Архангельская и Мурманская области (по 11,6 лет). Они же являются крупнейшими по численности населения регионами Арктики. За ними следует Ямало-Ненецкий АО (11,2 года). Наименьшая средняя продолжительность обучения в Якутии (10,3 года), что объясняется высоким удельным весом сельского населения в арктических частях региона, а также этнической спецификой. По доле населения со средним профессиональным образованием лидируют Карелия и Архангельская область (более 40 %). Самая низкая доля – в Ненецком АО (29,2 %), что связано с наибольшим удельным весом населения с высшим образованием в этом регионе – 29,4 %. Низкая доля населения с высшим образованием зафиксирована в арктических частях Якутии (14,5 %), Карелии (15,2 %) и Республики Коми (19,2 %). По удельному весу кадров высшей квалификации лидируют Архангельская, Мурманская области и Чукотский АО. Наименьшая доля кадров высшей квалификации в Якутии и Карелии (0,3 и 0,5 % соответственно).

Показатели образования по арктическим регионам (2021)

Table 1

Education indicators by the Arctic regions (2021)

|

Регион |

Числ-ть населения, тыс. чел. |

Среднее число лет обучения |

Доля населения с образованием, % |

Кандидаты наук |

Доктора наук |

||||

|

средн. проф. |

высшим |

кадры высшей квалиф. |

чел. |

на 10 тыс. чел. |

чел. |

на 10 тыс. чел. |

|||

|

Арктическая зона РФ |

2 432,5 |

11,3 |

36,1 |

23,7 |

1,0 |

2 706 |

11,4 |

420 |

1,8 |

|

Мурманская область |

667,7 |

11,6 |

38,4 |

24,4 |

1,3 |

971 |

14,5 |

188 |

2,8 |

|

Республика Карелия |

101,7 |

11,1 |

40,8 |

15,2 |

0,5 |

22 |

2,2 |

5 |

0,5 |

|

Архангельская область (без НАО) |

584,8 |

11,6 |

40,3 |

22,7 |

1,3 |

927* |

15,9 |

143* |

2,4 |

|

Ненецкий АО |

41,4 |

10,9 |

35,4 |

21,1 |

0,8 |

19 |

4,6 |

7 |

1,7 |

|

Республика Коми |

138,0 |

11,1 |

39,1 |

19,2 |

0,8 |

49 |

3,6 |

4 |

0,3 |

|

Ханты-Мансийский АО |

51,8 |

10,9 |

35,3 |

21,0 |

0,7 |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

|

Ямало-Ненецкий АО |

510,5 |

11,2 |

29,2 |

29,4 |

0,8 |

498 |

9,8 |

48 |

0,9 |

|

Красноярский край |

224,9 |

10,9 |

31,7 |

23,0 |

0,7 |

162 |

7,2 |

21 |

0,9 |

|

Республика Саха (Якутия) |

64,2 |

10,3 |

32,0 |

14,5 |

0,3 |

18 |

2,8 |

1 |

0,2 |

|

Чукотский АО |

47,5 |

11,1 |

30,8 |

23,0 |

1,2 |

40 |

8,4 |

3 |

0,6 |

Примечание. * оценка на основе предположения, что доля лиц с ученой степенью, проживающих в арктической части Архангельской области (без НАО), от всех лиц с ученой степенью в регионе пропорциональна аналогичному показателю для кадров высшей квалификации.

Источники: итоги Всероссийской переписи населения 2021 г.

Note. * estimate based on the assumption that the proportion of persons with academic degrees, living in the Arctic part of the Arkhangelsk Region (excluding the Nenets Autonomous District), of all persons with academic degrees in the region is proportional to the similar indicator for highly qualified personnel. Sources: 2021 Russian Population Census.

Таблица 1

В Арктической зоне РФ проживают не менее 2,7 тыс. кандидатов наук и свыше 400 докторов наук. То есть 0,13 % населения имеет ученые степени. Это ниже среднего по стране уровня (0,3 %). Помимо научных и образовательных организаций кадры с учеными степенями могут быть востребованы в таких наукоемких отраслях, как атомная энергетика и судостроение. В региональном разрезе как по абсолютным, так и по относительным показателям лидируют Архангельская и Мурманская области. С 2010 г. число «остепененных» жителей сокращается по всей Арктике. Например, в Мурманской области – на 310 чел., а в Ямало-Ненецком АО – на 100 чел.

На муниципальном уровне по средней продолжительности обучения лидируют городские округа (лет): Новая Земля (12,0), Архангельск и Анадырь (по 11,9), Мурманск и Полярные Зори (по 11,8), Новый Уренгой и Северодвинск (по 11,7), Певек, Салехард, Губкинский и Североморск (по 11,6). Нетрудно заметить, что среди лидеров административные центры регионов – арктические столицы, а также оборонные, военно-промышленные и добывающие центры Арктики. В число муниципальных образований с наименьшей продолжительностью обучения по переписи 2021 г. входят (лет): МО Ямальский (8,9 лет), МО Приуральский (9,0), МО Тазовский (9,1), МР Чукотский (9,6). Это территории с высоким удельным весом представителей коренных народов Севера.

Высокая доля населения со средним профессиональным образованием характерна для большинства муниципалитетов европейской части Арктики (рис. 1). Исключением являются закрытые оборонные административно-территориальные образования Мурманской области, МО Усинск и МР Усть-Цилемский в Республике Коми, ГО Архангельск и МР Лешуконский в Архангельской области и весь Ненец- кий АО. В некоторых районах на севере Ямало-Ненецкого АО доля населения со средним профессиональным образованием не достигает даже 20 %. По высшему образованию лидируют ГО Салехард (39,7 %), ГО Анадырь (37,9), ГО Новый Уренгой (36,2 %). Менее 10 % населения имеют высшее образование в МР Чукотский (7,1 %), МР Онежский (9,0) и МР Мезенский (9,3 %). Следует отметить, что три арктических региона (Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа) не имеют собственных вузов [21], а Ненецкий АО – даже филиалов. Наибольшая доля населения с послевузовским образованием в ЗАТО Зао-зерск (5,1 %) и МР Билибинский (4,0 %). Это объясняется специализацией территорий на обслуживании атомных подводных лодок (Заозерск) и атомной энергетике (Билибино) при общей низкой численности населения в этих муниципальных образованиях. В каждом районе Арктики есть по меньшей мере по два человека с послевузовским образованием.

В Арктической зоне РФ, согласно итогам переписи, было 1832 неграмотных. Больше всего – в МР Приморский (282 человека), МО Ямальский (188), МО Апатиты (164), МО Тазовский (104). Наибольший удельный вес неграмотного населения (свыше 1 %) в МО Ямальский и МР Приморский. ЗАТО Островной и МР Момский – единственные территории Арктики, где неграмотное население в итогах переписи не зафиксировано. Чтобы выявить центры генерации знаний в Арктической зоне рассмотрим размещение научных и образовательных организаций.

Научно-образовательная инфраструктура Арктической зоны

На ГО Архангельск приходится 63,1 % приведенного контингента студентов вузов российской Арктики, на ГО

Рисунок 1. Образовательный состав населения Российской Арктики (2021).

Источники: итоги Всероссийской переписи населения 2021.

Figure 1. Educational composition of the population of the Russian Arctic (2021).

Sources: 2021 Russian Population Census.

Мурманск – 20,6, ГО Северодвинск – 6,7 %, ГО Норильск – 5,0, МО Апатиты – 2,7, МО Усинск – 0,8, ГО Воркута – 0,6, на все остальные территории вместе взятые – 0,5 % (табл. 2). Учреждения среднего профессионального образования распределены более равномерно. На ГО Архангельск приходится менее четверти (23,2 %) приведенного контингента, ГО Мурманск – 19,0, ГО Норильск – 8,1, ГО Северодвинск – 7,2. Еще в восьми территориях обучаются от 1,7 до 5,2 % студентов. По комплексному баллу публикационной результативности тоже лидирует Архангельск (56,4 %). Второе место занимает МО Апатиты (23,5 %), третье – ГО Мурманск (17,7 %). На все остальные территории приходится 2,4 %.

Крупнейший вуз Арктики – Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (САФУ). В нем согласно мониторингу 2024 года обучались 8219 студентов (по приведенному контингенту). Второе место занимал еще один архангельский вуз – Северный государственный медицинский университет (3987 студентов). Третье место – Мурманский арктический университет (3748 студентов). Еще в одном вузе было более тысячи студентов – филиал САФУ им. М. В. Ломоносова в г. Северодвинске (1308). Крупнейший вуз азиатской части Арктики – Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского (г. Норильск, 792 студента).

Таблица 2

Показатели образования и науки Российской Арктики по городским округам, муниципальным округам и муниципальным районам (2024)

Table 2

Education and science indicators of the Russian Arctic by the municipalities (2024)

|

Территории |

Приведенный контингент студентов |

Комплексный балл публикационной результативности |

||

|

Всего |

Высшее образование |

Среднее профессиональное образование |

||

|

Арктическая зона РФ |

77 595 |

19 445 |

58 150 |

4 111 |

|

ГО Архангельск |

25 779 |

12 262 |

13 517 |

2 320 |

|

ГО Мурманск |

15 028 |

3 998 |

11 030 |

727 |

|

ГО Норильск |

5 661 |

965 |

4 696 |

17 |

|

ГО Северодвинск |

5 506 |

1308 |

4 198 |

8 |

|

ГО Салехард |

3 046 |

– |

3 046 |

19 |

|

ГО Новый Уренгой |

2 871 |

– |

2 871 |

10 |

|

МО Апатиты |

2 294 |

533 |

1 761 |

967 |

|

ГО Ноябрьск |

1 976 |

18 |

1 958 |

7 |

|

ГО Воркута |

1 875 |

124 |

1 751 |

– |

|

МО Мончегорск |

1 356 |

– |

1 356 |

1 |

|

МО Усинск |

1 145 |

162 |

983 |

1 |

|

ГО Нарьян-Мар |

1 069 |

– |

1 069 |

– |

|

Другие ГО, МО и МР |

11 134 |

75 |

9 914 |

34 |

Источники: Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования и мониторинга качества подготовки кадров. – URL: ; Научная электронная библиотека

Sources: Information and analytical materials on the results of monitoring the activities of higher education institutions and monitoring the quality of personnel training. – URL: ; Scientific electronic library

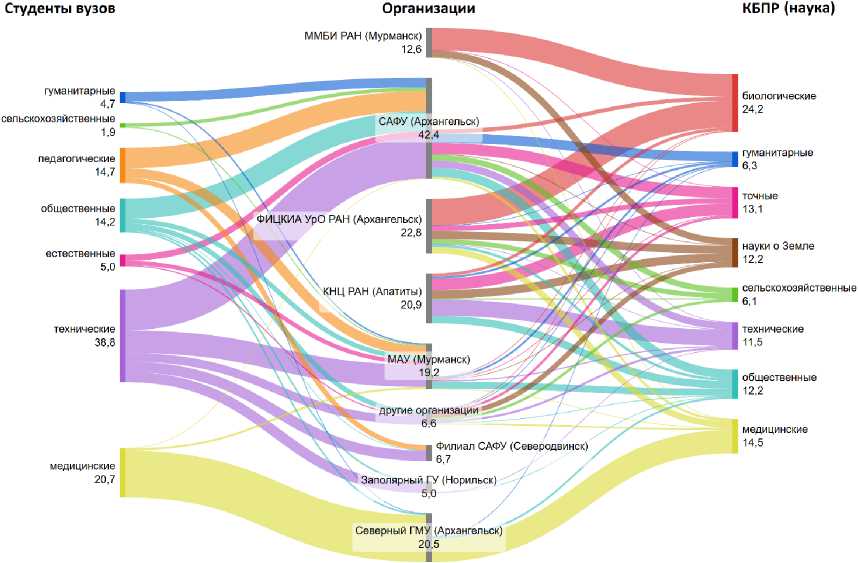

По публикационной результативности на 2024 г. лидерами являются организации из академической науки: ФИЦ комплексного изучения Арктики им. акад. Н. П. Лаверова УрО РАН (г. Архангельск, 22,8 % КБПР) и Кольский научный центр РАН (г. Апатиты, 20,9 %). Крупнейший вуз – САФУ – занимает третье место (20,8 %). Четвертое место занял Мурманский морской биологический институт РАН (12,5 %), пятое – Северный государственный медицинский университет (10,9 %). Распределение научного и образовательного потенциала Российской Арктики по отраслям науки различается (рис. 2).

САФУ лидирует среди вузов Арктики в подготовке кадров по всем отраслям наук кроме медицинских, которым обучают преимущественно в Северном государственном медицинском университете (95,5 % от всех студентов-медиков). Однако больше всего студентов в САФУ обучается специальностям технического и инженерного профиля – 3,3 тыс. Это же относится к Мурманскому государственному университету, а также филиалу САФУ в Северодвинске и Заполярному государственному университету в Норильске.

Если рассматривать тематику научных публикаций, то Кольский научный центр РАН специализируется в основном на технических науках и науках о Земле, ФИЦ комплексного изучения Арктики УрО РАН и Мурманский морской биологический институт РАН – на биологических науках, САФУ и Мурманский арктический университет – на общественных и гуманитарных науках, Северный государственный медицинский университет – на медицинских на- уках. По физике, химии и компьютерным наукам лидирует Кольский научный центр РАН, по математике и сельскому хозяйству – САФУ. Выявленные научные и образовательные специализации территорий определяют перспективы развития в них наукоемких отраслей экономики.

На Архангельскую и Мурманскую области приходится более 93 % научных публикаций и студентов вузов, около двух третей населения с послевузовским образованием, большая часть населения с высшим образованием и наукоемкой продукции российской Арктики. Четыре города в этих областях занимают особое положение в масштабе всей Арктической зоны. Мурманск – транспортный центр Арктики, Апатиты – центр фундаментальной науки, Архангельск – центр высшего образования, а Северодвинск (часть агломерации Архангельска) – центр высокотехнологичной оборонной промышленности. Кроме того, в Мурманской области функционирует крупнейшая в мировой Арктике Кольская атомная электростанция. Более мягкий климат и географическая близость к высокоразвитым Санкт-Петербургу и странам Скандинавии способствуют распространению инноваций. Все перечисленные факторы позволяют рассматривать эти города в качестве возможных кандидатов для комплексного инновационного развития, формирования экономики знаний по европейскому образцу.

В остальных частях Арктики выделяются районы с более низким научно-образовательным потенциалом, но с высокими показателями образованности населения.

Рисунок 2. Распределение приведенного контингента студентов вузов (слева) и комплексного балла публикационной результативности (справа) по научно-образовательным организациям Российской Арктики и отраслям наук (2024), %.

Источники: Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования и мониторинга качества подготовки кадров. – URL: ; Научная электронная библиотека

Figure 2. Distribution of the number of university students (left) and the comprehensive publication performance score (right) by scientific and educational organisations of the Russian Arctic and branches of science (2024), %

Sources: Information and analytical materials on the results of monitoring the activities of higher education institutions and monitoring the quality of personnel training. – URL: ; Scientific electronic library

В них возможно создание сети центров знаний и компетенций в различных сферах с целью обмена практиками и инновациями между арктическими сообществами. Для этого требуется широкое распространение интернет-техноло-гий, в том числе дистанционного образования и удаленной занятости при усилении горизонтального сотрудничества между арктическими территориями. Инфраструктура распространения знаний должна развиваться с участием созданных в Арктике научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» инициирован Архангельской, Мурманской областями и Ненецким автономным округом, но в нем участвуют также организации из других субъектов РФ. Его направления деятельности: материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники; развитие высокотехнологичных производств в Арктике (добыча и переработка полезных ископаемых, синтез новых материалов); жизнедеятельность человека в Арктике; биоресурсы Арктической зоны РФ; Северный морской путь и связанность арктических территорий. В Тюменской области с участием Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО создан Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ мирового уровня, в числе направлений которого: биологическая безопасность человека, животных и растений; ресурсы «холодного мира» и качество окружающей среды, человек в Арктике; цифровая трансформация нефтегазовой индустрии; нефтехимия.

В городах и районах, где уровень образования населения ощутимо ниже среднего, следует сосредоточиться на решении острых социальных проблем. В ряде районов даже европейской части Арктики у населения нет возможности получить качественное образование. Особенно острые проблемы наблюдаются на территориях проживания коренных малочисленных народов Севера. Есть примеры зарубежных арктических муниципалитетов, в которых организована стратегическая работа по повышению квалификации населения с участием вахтовых работников для передачи их знаний и навыков местным жителям. Похожие практики могли бы найти применение и в российской Арктике. Проблемы образования и миграционного оттока из сельских территорий Арктической зоны требуют дальнейшего изучения.

Заключение

Исследование показало, что образованное население и научно-образовательная инфраструктура Российской Арктики размещены крайне неравномерно. На три главных научно-образовательных центра Арктики (Архангельск, Мурманск и Апатиты) приходится 86 % студентов вузов и 98 % комплексного балла публикационной результативности. Некоторые города Арктики, не обладая развитой научно-образовательной инфраструктурой, имеют очень образованное население: Новый Уренгой, Воркута, Усинск, Салехард, Норильск, Ноябрьск, Нарьян-Мар, Анадырь, Пе- век и др. В них возможно развитие центров знаний и компетенций по отдельным направлениям. В то же время большая часть сельских территорий Российской Арктики находится в тяжелом социальном положении. В них почти отсутствует инфраструктура распространения знаний и низок удельный вес населения с профессиональным и высшим образованием. Результаты исследования могут быть полезны при определении перспективных точек роста арктической экономики и при формировании умной специализации территорий российской Арктики.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.