Научное наследие академика Г.А. Илизарова: взгляд из прошлого в будущее (часть I). (95-летию со дня рождения академика Г.А. Илизарова, 65-летию метода чрескостного остеосинтеза по Илизарову посвящается)

Автор: Губин Александр Вадимович, Борзунов Дмитрий Юрьевич, Марченкова Лариса Олеговна, Смирнова Ирина Леонидовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: История

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа трудов академика РАН Г.А. Илизарова представлена его концепция стимулирующего влияния напряжения растяжения на генез и рост тканей опорно-двигательной системы. Показаны выявленные закономерности и механизмы неогенеза костной, мышечной, нервной ткани, а также сосудов и нервов. Трудами Г.А. Илизарова доказано, что рост и регенерация тканей под действием напряжения растяжения и в условиях адекватности кровоснабжения и нагрузки (Эффект Илизарова) происходит аналогично процессу естественного роста в онтогенезе.

Открытие илизарова, управляемый чрескостный остеосинтез, аппарат илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142121895

IDR: 142121895 | УДК: 61(092 | DOI: 10.18019/1028-4427-2016-2-6-12

Текст научной статьи Научное наследие академика Г.А. Илизарова: взгляд из прошлого в будущее (часть I). (95-летию со дня рождения академика Г.А. Илизарова, 65-летию метода чрескостного остеосинтеза по Илизарову посвящается)

«…даже самое фундаментальное открытие – только веха, а не финиш на пути научного прогресса. И не может быть ничего почетнее для ученого, тем более медика, чем постоянное стремление к новым открытиям, служащим улучшению состояния здоровья, а значит и счастью людей…»

Г.А. Илизаров

Исторически сложилось так, что каждая эпоха в жизни человеческого сообщества ознаменована созданием бессмертных произведений живописи, поэзии, музыки, архитектуры, а также уникальными научными открытиями, позволяющими человечеству встать на новую ступень развития и созидания. Именно к таким величайшим достижениям в области биологии, травматологии и ортопедии второй половины ХХ века можно с уверенностью отнести открытие академика РАН Гавриила Абрамовича Илизарова «Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией (Эффект Илизарова) [1].

Впервые на первом Всесоюзном съезде травматологов ортопедов (1963 г.) Г.А. Илизаров в своем выступлении сообщил о положительном влиянии растяжения костных фрагментов на остеогенез [2]. Проведенные под его руководством в последующем комплексные фундаментальные медико-биологические и медико-инженерные исследования подтвердили установленное ранее явление активизации роста и регенерации тканей под влиянием напряжения растяжения, создаваемого с помощью дистракционного аппарата. Выявленные общебиологические закономерности, в частности: стимулирующее влияние напряжения растяжения на рост, регенерацию и дифференцировку костной и мягких тканей, а также адекватность кровоснабжения и нагрузки, проявляются при создании комплекса оптимальных механических и биологических условий и имеют как важное теоретическое, так и прикладное значение [3-5]. На их основе разработаны многочисленные методики лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы, большинство из которых, не имеют аналогов в мировой практике. Все это привело к созданию официально признанного нового научно-практического направления «Управляемый чрескостный остеосинтез», позволило отечественной ортопедии и травматологии занять лидирующее положение в мире и заставило в корне пересмотреть привычные представления и подходы к лечению различной патологии опорно-двигательной системы врожденного и приобретенного генеза.

Ш Губин А.В., Борзунов Д.Ю., Марченкова Л.О., Смирнова И.Л. Научное наследие академика Г.А. Илизарова: взгляд из прошлого в будущее (часть I) (95-летию со дня рождения академика Г.А. Илизарова, 65-летию метода чрескостного остеосинтеза по Илизарову посвящается) // Гений ортопедии. 2016. № 1. С. 6-12.

Как все новое и нетрадиционное, предложенный метод прошел тернистый путь становления, порой не находя сторонников и единомышленников, вызывая недоумение и непонимание в научных кругах, вынесших в свое время вердикт о «слесарном» подходе к медицине. Но время все расставило на свои места, и сегодня метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову занял достойное место в мировой медицинской науке. Объективными предпосылками столь успешного продвижения метода было, с одной стороны, заложенное в самой идее воспроизведение механизмов естественного роста и развития живых тканей, с другой стороны – универсальность конструкции аппарата, способной обеспечить благоприятные условия морфогенеза.

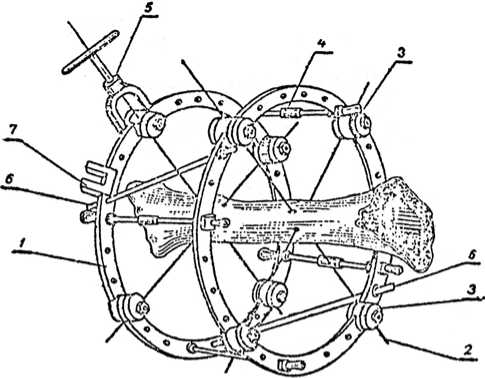

Идея создания аппарата возникла у Г.А. Илизарова в середине сороковых годов прошлого века, когда в послевоенные годы появилась острая необходимость реабилитации участников военных действий. Постепенно идея воплотилась в реальность. В 1952 году конструкция первого аппарата и способ сращивания костей были заявлены в качестве изобретения: «1. Способ сращивания костей при переломах путем введения в подлежащие сращиванию кости парных спиц и стягивания последних винтами до плотного соприкосновения костей, отличающийся тем, что с целью предотвращения боковых смещений сращиваемых костей парные спицы вводят в кости так, чтобы они перекрещивались. 2. Аппарат для осуществления способа, отличающийся тем, что он выполнен в виде двух разъемных колец, удерживающих пропущенные через сращиваемые кости парные спицы и соединенных между собой посредством стягивающих спицы винтов…» (рис. 1)

Рис. 1. Конструкция первого аппарата Илизарова [6]

В дальнейшем гениальное изобретение дало толчок к разработке многочисленных конструкций и способов лечения костной патологии. Однако требовалось подтверждение выявленных закономерностей и всестороннее изучение процессов, происходящих в тканях под действием напряжения растяжения.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА

Многочисленными экспериментальными исследованиями, выполненными под руководством Г.А. Илизарова, установлено, что при дозированном растяжении живых тканей возникающее в них напряжение растяжения возбуждает и поддерживает активную регенерацию и рост тканевых структур [7]. Во всех тканях отмечается повышение уровня энергетического обмена, пролиферативной и биосинтетической активности клеток, коллагено- и эластогенеза. Изучение реакции биологических тканей на дозированное растяжение раскрыло неизвестные ранее огромные возможности целенаправленного выращивания тканей и зависимость качественных и количественных их характеристик от кровоснабжения, темпов и ритмов дистакции, а при остеогенезе – и от степени повреждения остеогенных элементов трубчатой кости (косного мозга, эндоста, надкостницы), питательной артерии, а также жесткости фиксации костных отломков [8-11].

Выполненные экспериментальные исследования показали, что при полном рассечении костного мозга и a. nutricia с помощью остеотомии и наличии подвижности костных отломков наблюдали резкое замедление костеобразования с формированием в диастазе фиброзно-хрящевой ткани с локальными кровоизлияниями. В условиях стабильной фиксации отмечали высокую активность остеогенеза и классическое формирование регенерата. Наибольшую активность остеогенеза наблюдали при максимальной сохранности остеогенных тканей с выполнением остеоклазии[12-13].

Детальное изучение формирующегося регенерата на ультраструктурном уровне позволило получить неизвестные ранее знания о его зональном строении с наличием центральной зоны, являющейся источником роста костной ткани. В средней части зоны роста располагаются фибробластоподобные клетки, образующие продольно ориентированные коллагеновые волокна, на основе которых в периферических ее отделах формируются остеоидные, остеоидно-костные и костные балки [14-15].

Высокая активность остеогенеза подтверждена и метаболическими характеристиками зоны роста при изучении динамики активности маркеров остеогенеза (щелочная фосфатаза) и маркеров энергообеспечения процесса регенерации (лактатдегидрогеназа) [16].

При изучении ультраструктуры дистракционного регенерата и трубчатых костей в период естественного роста в области, где приложены усилия растяжения, установлена общность морфологических признаков, свидетельствующих о сходстве процессов ангиогенеза под влиянием напряжения растяжения в регенерате и в растущих костях. Также было показано, что более активный ангиогенез наблюдался в зонах, где приложение дистракционных усилий было максимальным.

Таким образом, было доказано, что формирование новой кости в условиях напряжения растяжения протекает аналогично механизмам роста и перестройки костей у растущего организма, заложенным самой природой [17].

Доказав возможность формирования новообразованной кости, было необходимо выявить и обеспечить оптимальные условия для протекания процесса остеогенеза. С этой целью в экспериментальных исследованиях были апробированы различные режимы удлинения (темп, ритм, направление дистракции), варианты нарушения целостности кости для последующего уд- линения (остеотомия, остеоклазия, кортикотомия), а также приемы механического и биологического воздействия на регенерат. Доказано, что при ручном режиме удлинения оптимальным является темп 1 мм в сутки за 4 приема, при суточном удлинении на бóльшую величину даже при сохранении остеогенных элементов процесс новообразования кости менее выражен и отстает от темпа дистракции [10].

Изучение процесса ангиогенеза при формировании продольного дистракционного регенерата трубчатой кости с образованием большого количества сосудов различного калибра не только в костной, но и окружающих тканях явилось предпосылкой для проведения экспериментальных исследований по восполнению сосудистого русла при ишемии конечностей. Была изучена взаимосвязь регионарного, в том числе внутрикостного, кровотока и репаративных процессов. Было доказано, что формирование отщепов трубчатых костей (в случаях, когда нет необходимости удлинения) и поперечная тракция позволяют значительно обогатить сосудистое русло и стимулировать периферическое кровообращение конечностей. При этом вновь образованные сосуды между от-щепом и материнской костью ориентированы поперечно, тогда как при удлинении кости они имеют продольную ориентацию, согласно вектору приложения дистракционных усилий. Кроме того, появилась возможность утолщения костей, что в определенных клинических ситуациях является методом, позволяющим моделировать форму сегмента конечности и замещать обширные дефекты парных костей (предплечье, голень) [18-22].

В последующем серией экспериментов было доказано, что напряжение растяжения оказывает стимулирующий эффект не генез и рост тканей не только при прямом воздействии, но и опосредованно через биологические ткани (межкостная мембрана, сухожилия, костные трансплантаты) и субстанции небиологического происхождения, например, металл [23].

Дальнейшие экспериментальные исследования показали, что особенности формирования и органотипической перестройки дистракционного костного регенерата длинных трубчатых костей характерны для плоских и губчатых костей. Были разработаны и экспериментально апробированы методики замещения дефектов костей свода черепа путем дозированного перемещения в зоне дефекта свободных (полнослойных) костных фрагментов, свежих и консервированных аутотрансплантатов, вываренных аллотрансплантатов и ксенотрансплантатов, а также несвободных (на питающей ножке) полнослойных и расщепленных костных фрагментов в условиях сохранения, а также частичного или полного иссечения или изоляции твердой мозговой оболочки в области формирования регенерата. Изучены особенности формирования костного регенерата при различной протяженности преддистракционного периода и различных темпах дистракции. В результате проведенных исследований установлена принципиальная возможность формирования дистракционного регенерата при перемещении в дефекте свежих аутотрансплантатов из трубчатых и плоских костей, а также консервированных аутотрансплантатов. При этом между краями перемещаемого фрагмента (трансплантата) и дефекта формируется регенерат, представленный двумя костными отделами и соединительнот- канной зоной роста, как это наблюдается на трубчатых костях. В серии экспериментов изучена роль твердой мозговой оболочки в регенерации плоских костей черепа. Доказано, что при иссечении или изоляции твердой мозговой оболочки в зоне замещаемого дефекта наблюдается замедление процесса остеогенеза. Дистракционный регенерат при этом формируется за счет потенциальных возможностей остеогенных элементов материнской кости и перемещаемого фрагмента. В случаях же когда недоразвит диаплоэтический слой плоской кости основным источником остеогенеза является поверхностный слой твердой мозговой оболочки [24].

В конце семидесятых – восьмидесятых годах прошлого столетия Г.А. Илизаров уделял большое внимание экспериментальным разработкам применения его метода в хирургии позвоночника. Был разработан ряд методик моделирования разноплоскостных деформаций позвоночного столба, позволивших получить новые знания о механизмах их развития в процессе роста живого организма, а также варианты их коррекции. Изучены особенности и разработаны безопасные способы стабильной внешней управляемой фиксации, предложены различные варианты компрессионно-дистракционных устройств для экспериментальных целей, а также тактико-технологические приемы проведения фиксаторов в анатомические структуры позвонков (тела, остистые отростки, дужки) с определением безопасных зон введения. Разработанные методики открыли широкие возможности целенаправленного влияния на формообразовательные процессы анатомических образований позвоночника. Впервые в мире получен дистракционный регенерат тела позвонка с целью увеличения его продольных размеров, что является исключительно важным моментом при коррекции патологических состояний, сопровождающихся потерей костной массы. Формирование дистракционных регенератов дужек позволило увеличивать диаметр позвоночного канала до 100 % от исходной величины. Разработанные способы переднего спондилодеза открыли новые возможности для замещения межпозвонкового диска без использования имплантов биологического и небиологического происхождения путем формирования в межтеловом пространстве клиновидного регенерата. Всесторонние комплексные исследования подтвердили безопасность разработанных способов и доказали возможность стимулирующего влияния напряжения растяжения на регенерацию губчатой кости с формированием дистракционных регенератов классической зональной структуры и последующей трансформацией в зрелую губчатую кость. Проведенные экспериментальные исследования явились теоретической базой для внедрения в хирургию позвоночника. Разработанные технические принципы и приемы легли в основу создания аппарата наружной транспедикулярной фиксации для позвоночника человека, запатентованного в 1985 году [25-31].

Следует подчеркнуть, что под влиянием напряжения растяжения происходит активный гистогенез и рост не только костей и кровеносных сосудов, но и мышц, фасций, сухожилий, нервов, кожи и других тканей. В серии экспериментов под влиянием растяжения получены дистракционные регенераты пересеченных мышц, на ранних этапах представленные структурами развивающейся мышечной ткани с последующей их дифференцировкой. Доказано, что аналогично протекает дистракционный гистогенез и в неповрежденных скелетных мышцах при удлинении конечностей. При этом активные процессы новообразования и роста тканей во взрослом организме при приложении дистракционных усилий во многом сходны с процессами, происходящими в эмбриональном и постнатальном периодах, т.е. подчиняясь общебиологическим закономерностям. В экспериментальных условиях доказано, что неогенез мышечной ткани при воздействии напряжения растяжения, как и онтогенезе, происходит несколькими путями: за счет вставочного роста предшествовавших мышечных волокон вследствие активизации энергетических и биосинтетических механизмов; путем новообразования мышечных волокон, а также путем выделения из состава мышечных волокон ядерно-саркоплазматических участков с последующей дифференцировкой в новые мышечные волокна [32-37].

Сравнительное изучение структуры фасций в период естественного роста и при воздействии дистракции показало общность происходящих процессов, характеризующихся значительным повышением биосинтетической активности фибробластов со значительным увеличением объема как самих клеток, так и их ядер, эндоплазматического ретикулума и поверхности его цистерн. Кроме того, отмечается значительно более высокий уровень межклеточной интеграции фибробластов фасций [38].

В серии экспериментов по изучению формирования иннервационного аппарата в процессе дистракционного остеогенеза получены новые данные о неоднозначной реакции компонентов, образующих нервные стволы, в связи со сложной структурной организацией нервной ткани. Подобно мышечной ткани в проводниковой части нервов генез происходит за счет образования новых волокон и в результате вставочного роста ранее существующих. Характерной особенностью новообразования как в условиях естественного роста, так и при дистракции является наличие конусов роста аксонов, группирующихся на поверхности существующих волокон и окруженных отростками леммоцитов и их базальной мембраной с постепенным формированием мезаксонов и последующей дифференцировкой в безмякотные и мякотные (миелиновые) волокна. Наряду с новообразованием, дифференцировкой и вставочным ростом нервных волокон происходит рост оболочек нервных стволов, проявляющийся формированием характерных комплексов из функционально активных митохондрий с гипертрофированным гранулярным эндоплазматическим ретикулумом. Активизация биосинтетических процессов в клетках оболочек нервных стволов обеспечивает их собственный рост, а также формирование межклеточного матриска со строго продольной ориентацией, соответствующей направлению приложения дистракционных усилий или естественного роста [39-41].

Проведенные экспериментальные исследования доказали, что под влиянием напряжения растяжения активизируются биосинтетические процессы в коже и ее придатках. Неогенез обеспечивается, в первую очередь, за счет камбиальных элементов (клетки базального слоя). При дисракции значительно возрастает число волосяных фолликулов, сальных и потовых желез. Полученные данные позволили в дальнейшем возмещать без трансплантации большие дефекты кожи, формировать запас кожи, необходимый при решении определенных клинических задач, без свободной пересадки кожи [42].

Целенаправленное изучение электронномикроскопическим, биохимическими, гистохимическими и другими методами мягких тканей конечностей в процессе дистракции четко подтвердило стимулирующее влияние напряжения растяжения на их регенерацию и рост, позволило установить основные направления этого влияния: через цитостромальные и межклеточные контакты на цитоскелет, энергетический и биосинтетический аппарат клеток, их пролиферативную активность [43].

Таким образом, в результате выполненных исследований получено неоспоримое подтверждение общности процессов роста тканей в онтогенезе и под влиянием напряжения растяжения, создаваемого аппаратом, что позволяет сделать заключение о его высокой биологической, анатомической и физиологической адекватности.

Для обоснования технических характеристик компрессионно-дистракционного аппарата и безопасных вариантов фиксации под руководством Г.И. Илизарова были проведены комплексные биомеханические исследования, разработаны методики расчета спиц на жесткость, колец и полуколец на жесткость и прочность, предложена методика контроля напряженно-деформированного состояния системы «аппарат-конечность». Изучены механические свойства аппарата, его деталей, узлов, условия передачи на кость нагрузок, создаваемых аппаратом, в зависимости от натяжения, угла и уровня проведения спиц, а также от строения и механических свойств различных отделов кости. Установлены эмпирические законы распределения основных механических характеристик прочности материала спиц и определены их наиболее вероятные значения. Показано, что жесткость спиц в аппарате определяется рядом факторов: диаметр, материал, из которого она изготовлена, расстояние между внутренней кромкой опоры и поверхностью кости, а также силы натяжения. При этом сила натяжения спиц диаметром 1,5 мм не должна превышать 150 кг. Доказано, что фиксирующая способность аппарата в значительной степени зависит от расстояния между опорами, уменьшаясь при их сближении. Установлено, что усилия, возникающие в опорах аппарата от действия сил натяжения спиц и сил прилагаемой дистракции и компрессии, зависят от варианта компоновки аппарата, величины угла перекрещивания спиц, радиуса опор, количества стержней, соединяющих опоры и их расположения. Максимальный запас прочности кольцевых опор имеет место при угле перекреста 90º и симметричном расположении четырех стрежней [44-47].

Завершить данный раздел статьи хочется цитатой из книги «Сохранить память» одного из сподвижников Г.А. Илизарова, соавтора аппарата транспедикулярной фиксации позвоночника А.М. Мархашова: «Почему путь Илизарова в науке сопровождался отчаянной борьбой?... Борьба возникала из-за того, что он шел дорогой, по которой не ходил ни один ученый... Этот путь был совершенно не изведан… Каждый метр дороги он укладывал научными фактами, подтверждающими его идеи».1

-

1 Мархашов А.М. Сохранить память. Записки медика-исследователя. Курган-Екатеринбург: Издание газеты «Штерн», 1999. 111 с. (С. 13-14).

Список литературы Научное наследие академика Г.А. Илизарова: взгляд из прошлого в будущее (часть I). (95-летию со дня рождения академика Г.А. Илизарова, 65-летию метода чрескостного остеосинтеза по Илизарову посвящается)

- Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией (Эффект Илизарова)/Илизаров Г.А.: Диплом ОТ 355 (СССР). № 11271. Заявл. 25.12.1985. Опубл. 23.04.1989. Бюл. "Откр. изобретения". 1989; 15: 1. (Приоритет от 24.09.1970).

- Илизаров Г.А. Наш опыт остеосинтеза аппаратом автора//Тезисы докладов 1-го Всероссийского съезда травматологов и ортопедов СССР. М., 1963. С. 166-168.

- Илизаров Г.А. Возможности управления регенеративным и формообразовательным процессами в костной и мягкой тканях//Сборник научных трудов. Курган, 1982. Вып.8. С. 5-18.

- Илизаров Г.А. Значение факторов напряжения растяжения в генезе тканей и формообразовательных процессах при чрескостном остеосинтезе//Сборник научных трудов. Курган, 1984. Вып.9. С. 4-41.

- Ilizarov G.A. The tension-stress effect on the genesis and growth of tissue: P.II. The influence of the rate and frequency of distraction//Clin. Orthop. Relat Res. 1989. No 239. P. 263-285.

- Способ сращивания костей при переломах и аппарат для осуществления этого способа/Илизаров Г.А.: А.С. № 98471 (СССР); № 102/17-762/4 17962; Заявл. 09.06.1952; Опубл. 17.08.1954. Бюл. изобретений. 1954. С. 6.

- Илизаров Г.А., Ледяев В.И., Имерлишвили И.А. Некоторые данные по изучению морфологических особенностей процесса костеобразования в условиях стабильного дистракционного остеосинтеза//Сборник научных работ. Курган, 1972. Вып. 1. С. 217-237.

- Ультраструктурные особенности эластогенеза в магистральных артериях тазовой конечности собаки при удлинении голени/Г.А. Илизаров, Ю.М. Ирьянов, Р.С. Мигалкин, Н.В. Петровская//Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1987. Т. 93, № 9. С. 94-98.

- Илизаров Г.А., Ирьянов Ю.М. Особенности остеогенеза в условиях напряжения растяжения//Бюл. эксперим. биол. мед. 1991. Т. 111, № 2. С.194-196.

- Шрейнер А.А., Чиркова А.М., Ерофеев С.А. Формирование дистракционного регенерата при различных темпах удлинения конечности в эксперименте//Сборник научных трудов. Курган, 1985. Вып. 10. С. 148-154.

- Илизаров Г.А., Шрейнер А.А., Имерлишвили И.А. Новые данные об остеогенных возможностях костного мозга диафиза//Ортопедия травматология и протезирование. 1993. № 4. С. 5-7.

- Илизаров Г.А., Шрейнер А.А. Закрытая остеотомия трубчатых костей в эксперименте//Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты чрескостного компрессионного и дистракционного остеосинтеза». Курган, 1976. С. 38-40.

- Илизаров Г.А., Шрейнер А.А. Новый метод флексионной остеоклазии (экспериментальное исследование)//Ортопедия травматология и протезирование. 1979. № 1. С. 9-14.

- Имерлишвили И.А., Бахлыков Ю.Н., Дьячкова Г.В. Морфо-гистохимическая характеристика ранних стадий дистракционного регенерата//Тематический сборник научных трудов. Курган, 1980. Вып. 6. С. 90-96.

- Илизаров Г.А., Имерлишвили И.А., Бахлыков Ю. Н. Особенности репаративного костеобразования при различных условиях дистракционного остеосинтеза по Илизарову//Сборник научных трудов. Курган, 1982. Вып. 8. С. 27-33.

- Биохимические аспекты регенерации костной ткани при компрессионно-дистракционном остеосинтезе/В.Н. Матвеенко, А.Н. Гайдамак, К.С. Десятниченко, Л.С. Кузнецова, Н.П. Лепехова//Сборник научных трудов. Курган, 1981. Вып. 7. С. 80-89.

- Илизаров Г.А., Ирьянов Ю.М. Ультраструктурная характеристика кровеносных капилляров костного регенерата в раннем периоде его формирования в условиях его дистракции//Тематический сборник научных трудов. Курган, 1980. Вып. 6. С. 82-90.

- Способ удлинения и утолщения голени и предплечья/Илизаров Г.А.: А.С. 564859(СССР). №2320829/13. Заявлено11.03.76. Опубликовано.15.07.77. Бюл. 26. С. 8.

- Петровская Н.В., Барабаш А.П., Петров А.П. Особенности перестройки артериального русла голени при изменении формы диафиза большеберцовой кости//Сборник трудов Свердловского НИИТО. Л., 1982. С. 52-58.

- Илизаров Г.А., Ирьянов Ю.М., Петровская Н.В. Морфо-функциональные особенности остеогенных клеток дистракционного регенерата//Сборник научных трудов. Курган, 1988. Вып. 13. С. 3-11.

- Ilizarov G.A., Asonova S.N. Ultrastructural aspects of angiogenesis in fasciae of skeletal muscles in lengthening with the Ilizarov technique//Orthop. Genius. 1993. No1. P. 1-5.

- Шевцов В.И., Ирьянов Ю.М. Остеогенез и ангиогенез при дистракционном остеосинтезе//Бюл. эксперим. биол. мед. 1995. Т. 119, № 7. С. 95-99.

- Рентгенологические особенности перестройки свободного аутотрансплантата при замещении обширного дефекта кости по способу Илизарова-Барабаша-Хелимского/А.П. Барабаш, А.А. Ларионов, Н.П. Барабаш, Ю.С Кочетков//Сборник научных трудов КНИИЭКОТ. Курган, 1982. Вып. 8. С. 39-46.

- Регенерация костей черепа при чрескостном остеосинтезе/В.И. Шевцов, А.Н. Дьячков, А.М. Чиркова, Ю.М. Ирьянов. М.: Медицина, 2005. 168 с.

- Илизаров Г.А., Мархашов А.М., Имерлишвили И.А. Влияние асимметричных нагрузок на структуру позвоночника (экспериментальное исследование)//Сборник научных трудов. Курган, 1982. Вып. 8. С. 159-164.

- Устройство для лечения искривлений и повреждений позвоночника/Илизаров Г.А., Мархашов А.М.: А.С. 1448432 (СССР). N 3854923/28 -14; Заявлено 06.02.85. ДСП.

- Устройство для лечения переломов позвонков/Илизаров Г.А., Мархашов А.М.: А.С. 1711860 (СССР). N 4722143/14. Заявлено 29.06.87.Опубл. 15.02.92. Бюл. 6. С. 27.

- Устройство для лечения спондилолистеза/Илизаров Г.А., Мархашов А.М.: А.С. 1768147 (СССР). N 4297073/14. Заявлено 11.08.87. Опубл. 15.07.92. Бюл. 38. С. 16.

- Способ моделирования сколиоза при незаконченном росте позвоночника/Илизаров Г.А.: А.C. 1654861 (СССР). N 4702233/14; Заявл. 08.06.89. Опубл. 07.06.91. Бюл. 21. С. 206.

- Способ моделирования формы позвоночного канала/Илизаров Г.А.: А.C. 1760885(СССР). N 4803963/14; Заявлено 19.03.90. ДСП.

- Способ моделирования переднего спондилодеза поясничных позвонков/Илизаров Г.А.: А.C. 1823674 (СССР). N 4917098/14. Заявлено 07.03.91. ДСП.

- Чикорина Н.К. Об источниках роста и регенерации скелетных мышц в условиях дозированного растяжения//Тезисы докладов республиканской конференции «Структура и биомеханика скелетно-мышечной и сердечно-сосудистой системы позвоночных». Киев, 1984. С. 160-161.

- Чикорина Н.К., Иванова А.И. Динамика морфологических перестроек мышечного регенерата при замещении по Илизарову дефекта передней большеберцовой мышцы в эксперименте//Сборник научных трудов. Курган, 1982. Вып. 8. С. 65-71.

- Щуров В.А. Иванова Т.И., Богомягков В.С. Зависимость кровоснабжения голени от ее продольных размеров и биомеханических свойств скелетных мышц//Физиология человека. 1984. Т.10, № 2. С. 281-286.

- Ультраструктура миофибробластов и цитоскелета в тканях удлиняемой конечности/Г.А. Илизаров, Ю.М. Ирьянов, Н.К. Чикорина, С.Н. Асонова, И.И. Мартель//Сборник научных трудов. Курган, 1982. Вып. 8. С. 33-39.

- Бунов В.С., Беркуцкая Т.С., Палкина Т.А. Результаты клинико-гистологических исследований мышц при моделировании ишемии конечности в эксперименте//Сборник научных трудов. Курган, 1984. Вып. 9. С. 192-196.

- Илизаров Г.А., Наумов А.Д., Чикорина Н.К. Влияние дозированного растяжения аппарата Илизарова на структурно-функциональное состояние скелетной мышцы в эксперименте//Тезисы докладов Всесоюзной конференции с участием иностранных специалистов. Курган, 1991. С.290-293.

- Морфологические изменения и морфометрические показатели фасций голени, удлиняемой в разных условиях дистракции в эксперименте/Г.А. Илизаров, Н.С. Шеховцова, В.И. Калякина, Н.В. Петровская//Сборник научных трудов. Курган, 1989. Вып. 14. С.12-26.

- Илизаров Г.А., Карымов Н.Р. Ультраструктурные механизмы новообразования нервных волокон в условиях дозированной дистракции//Сборник научных трудов. Курган, 1989. Вып. 14. С. 5-12.

- Значение ритма дистракции для реализации “Эффекта Илизарова” в нервах удлиняемого сегмента конечности/Г.А. Илизаров, М.М. Щудло, Н.Р. Карымов, М.С. Сайфутдинов//Гений ортопедии. 1995. № 1. С. 12-18.

- Илизаров Г.А., Карымов Н.Р. Сравнительное исследование ультраструктуры нервных волокон в онтогенезе и в условиях дозированной дистракции//Гений ортопедии.1995. № 1. С. 26-29.

- Выращивание кожи под влиянием напряжения растяжения/Г.А. Илизаров, А.П. Петров, А.И. Иванова, А.А. Утенькин//Сборник научных трудов. Курган, 1985. Вып. 10. С. 185-193.

- Центральные и местные механизмы, реализующие на клеточно-молекулярном уровне стимулирующее влияние чрескостного остеосинтеза на репаративные процессы/Г.А. Илизаров, К.С. Десятниченко, Ю.М. Ирьянов, Ю.П. Балдин, Н.П. Лепехова, Л.С. Кузнецова//Тезисы докладов международной конференции. Курган, 1986. С. 16-17.

- Некоторые данные экспериментального изучения механических характеристик спиц Киршнера/Г.А. Илизаров, Н.С. Емельянова, В.И. Ледяев, М.С. Бардина//Сборник научных работ. Курган, 1972. Вып. 1. С. 34-48.

- К вопросу о фиксирующей опороспособности одной кольцевой опоры аппарата Г. А. Илизарова/Г.А. Илизаров, Н.С.Емельянова, В.И.Ледяев, М.С. Бардина//Сборник научных работ. Курган, 1972. Вып. 1. С. 48-55.

- Влияние расстояний между кольцами на фиксирующую способность аппарата Г.А. Илизарова/Г.А. Илизаров, Н.С. Емельянова, Г.А. Липанов, В.И. Ледяев, В.А. Немков, М.С. Бардина//Сборник научных работ. Курган, 1972. Вып. 1. С. 55-70.

- Методики оценки жесткости биомеханической системы чрескостный аппарат-конечность/Г.А. Илизаров, Б.К. Каравашкин, В.А. Немков, Ф.Я. Руц//Сборник научных работ КНИИЭКОТ. Л., 1977. Вып. 3. С. 82-88.

- Мархашов А.М. Сохранить память. Записки медика-исследователя. Курган-Екатеринбург: Издание газеты «Штерн», 1999. 111 с. (С. 13-14)