Научное обеспечение продуктивности, устойчивости и рентабельности зерновой отрасли России

Автор: Алабушев А.В., Анипенко Л.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Полеводство

Статья в выпуске: 1 (10), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются тенденции и перспективы развития зерновой отрасли России. Обосновываются актуальность и объективные возможности научного обеспечения интенсификации производства зерна.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123284

IDR: 147123284 | УДК: 633.1:631.145

Текст научной статьи Научное обеспечение продуктивности, устойчивости и рентабельности зерновой отрасли России

Современное зерновое производство стоит перед весьма сложной задачей – обеспечить устойчивый рост продуктивности и качества зерна на фоне ресурсосбережения, снижения уровня технического и антропогенного загрязнения окружающей среды и произведенной продукции. Решение данной задачи осложнено негативными тенденциями развития зерновой отрасли, приведшими к дестабилизации производства:

-

- падение уровня интенсивности ведения зерновой отрасли;

-

- ухудшение фитосанитарной обстановки в растениеводстве;

-

- изменение структуры зернового клина и производства зерна в направлении, не отвечающем оптимальной структуре потребностей страны в продовольственном и фуражном зерне;

-

- снижение экономической эффективности производства зерна.

-

- снижение качества произведенного зерна и продуктов его переработки;

-

- недостатки в организации отрасли семеноводства;

-

- отсутствие эффективной системы ценообразования;

-

- фактическое отсутствие системы цивилизованных форм сбыта зерна;

-

- существенное влияние на уровень производства зерна климатического фактора.

Повышение эффективности производства зерна находится в прямой зависимости от его стабильности. Обеспечение устойчивого развития зернового производства – основа всей системы воспроизводственных отношений в зерновой отрасли России.

Реальная возможность повышения устойчивости и эффективности производства зерновых культур зависит, прежде всего, от научной обоснованности соответствующих концепций. Одновременно должны быть обеспечены агроэкологическая адресность и своевременность научных рекомендаций. Наука становится важнейшим фактором активного влияния на технологический уровень развития зерновой отрасли России.

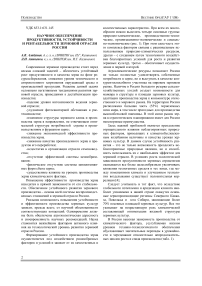

Формирование устойчивого производства зерна осуществляется под воздействием разнообразных факторов и условий и зависит от их качественных и количественных характеристик. При всем их многообразии можно выделить четыре основные группы: природно-климатические, производственно-технические, организационно-экономические и социально-экономические (рис. 1). При этом одна часть этого комплекса факторов связана с рациональным использованием природно-климатических ресурсов, другая – с созданием путем техногенного воздействия благоприятных условий для роста и развития зерновых культур, третья – обеспечивает осуществление и первой и второй.

Агроклиматические ресурсы позволяют России не только полностью удовлетворять собственные потребности в зерне, но и выступать в качестве конкурентоспособного участника на мировом зерновом рынке. Наличие в России большого резерва сельскохозяйственных угодий создает возможности для маневра в структуре и площади зерновых культур, адаптации производства зерна к конъюнктуре отечественного и мирового рынка. На территории России расположена большая часть (55%) черноземных почв мира, в том числе пригодных для производства высокобелковой пшеницы. В этой связи рынок зерна в стратегическом планировании имеет для России неоспоримые преимущества.

Здесь важной проблемой является преодоление отрицательного влияния неблагоприятных природных факторов, приводящих к климатообусловленным колебаниям величины и качества урожая зерновых культур. В данном случае устойчивость развития – это не только возможность преодолеть неблагоприятные природные явления, но и способность использовать их с наибольшим эффектом для зерновой отрасли. В условиях роста экологической зависимости продуктивности зерновых агроценозов оказывается все более целесообразным увеличивать вложения техногенных средств в тех зонах, где между изменениями климата и улучшением технологии возделывания существует положительная корреляция [4].

Следует учитывать и тот факт, что вследствие глобального потепления и аридизации климата наиболее уязвимыми в нашей стране окажутся основные зернопроизводящие регионы Северного Кавказа, Поволжья и юга Сибири, занимающие более 70% посевных площадей зерновых культур. Все это указывает на возрастающую роль климатической составляющей оптимизации видовой структуры зерновых культур.

В России высокая зависимость производства от климатического фактора, усугубляемая низким уровнем технико-технологического обеспечения обуславливает значительные перепады в урожайности и чередование относительно непродолжительных циклов роста и спада производства (табл. 1).

Рисунок 1 – Факторы стабилизации производства зерна в России

Низкий технико-технологический уровень возделывания зерновых культур в России не позволяет преодолевать неблагоприятное воздействие природных факторов, осуществлять «точное земледелие», применять достижения науки и передового опыта. Отсутствие отлаженного механизма реализации научных разработок усугубляется невостребованно-стью их российскими товаропроизводителями, неразвитостью информационно-сервисной сферы.

Разрабатываемые в настоящее время системы земледелия экономически развитых стран базируются на основе устоявшейся рыночной экономики, где нет дефицита средств интенсификации, где реализовать продукцию сложнее и важнее, чем произвести. Именно уровень агрокультуры (т.е. эффективного плодородия) является результатом существенных различий урожайности зерновых культур в настоящее время в России и развитых зернопроизводящих странах.

Научный продукт должен быть освоен. Но прежде должна существовать потребность, необходимость, желание, надежда, интерес – в таком освоение научного продукта. История показывает, что процесс освоения более сложен, длителен, конфликтен, чем сам научный процесс [6].

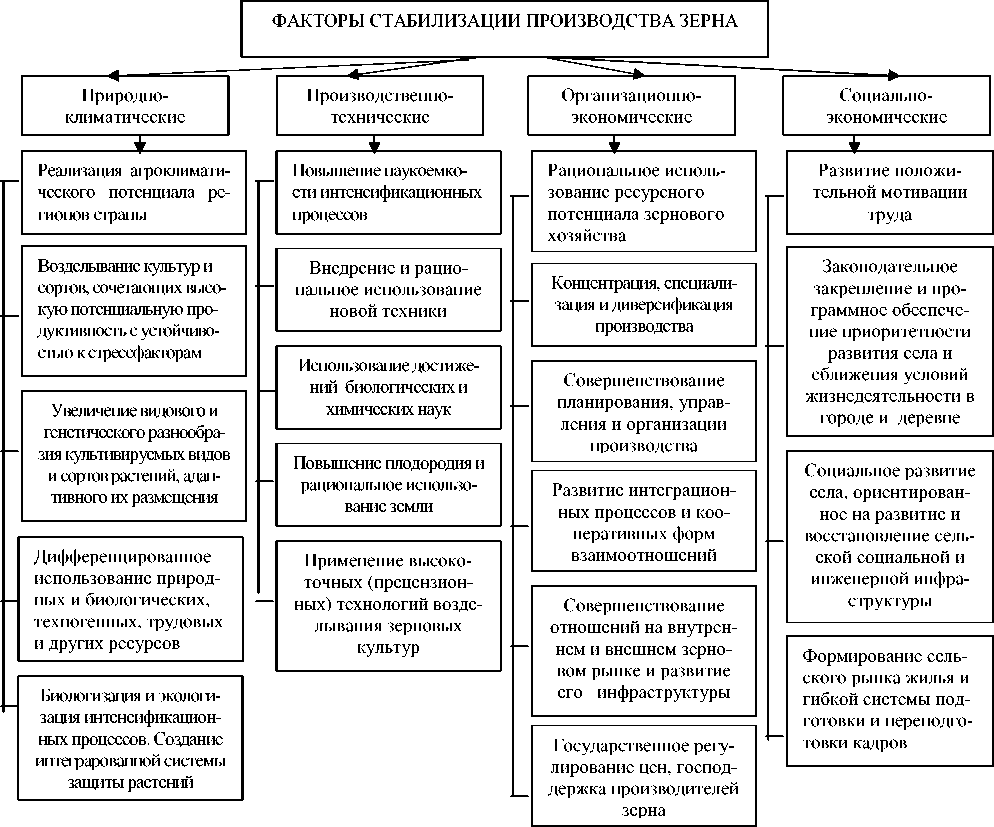

Науку надо не толь развивать, но и создавать условия для внедрения ее продукта. В России так и не разработана государственная стратегия, способная осуществить переход к устойчивому, наукоемкому развитию зернового хозяйства страны (рис. 2).

В условиях финансовой и организационноэкономической слабости российских товаропроизводителей повлиять на развитие зерновой отрасли возможно на основе наименее затратных направлений научного обеспечения производства зерна:

-

- оптимизации технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

-

- внедрению высокопластичных, адаптивных к хозяйственно-экономическим условиям региона, экологически стабильных сортов и гибридов;

-

- адаптированных систем взаимодополняющих сортов;

-

- рационального размещения зерновых культур;

-

- целенаправленной селекционно-семеноводческой политики.

Таблица 1 – Динамика устойчивости производства зерна в Российской Федерации (все категории хозяйств)*

Г о д ы

Валовой сбор, тыс. т

Размах колебаний

Амплитуда отклонения от среднегодового производства

среднегодовой

max

min

абсолютная, тыс.т

относительная, %

1971-1975

96727,8

105058,3

72403,3

1,45

32655,0

34

1976-1980

106011,8

118951,6

84821,2

1,40

34130,4

32

1981-1985

91960,5

104293,7

73827,5

1,40

30466,2

33

1986-1990

104260,7

116675,7

93728,5

1,20

22947,2

22

1991-1995

87949,2

10685,3

63406,0

1,69

43499,3

50

1996-2000

65192,7

88553,3

47857,8

1,85

40695,5

62

2001-2005

79026,9

86612,1

67198,8

1,29

19413,3

25

* рассчитано по данным Росстата

Осуществление этих направлений должно бази-

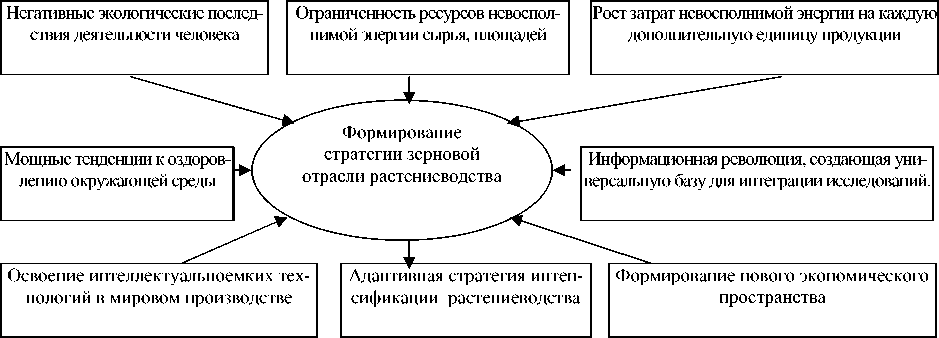

Экономически и экологически эффективным на- роваться на основе приоритетного использования агрофитоценозами неисчерпаемых и возобновляемых ресурсов окружающей среды, дифференцированного использования растениями природных, техногенных и других факторов производства, другими словами, на основе обеспечения адаптивной стратегии отрасли растениеводства (рис. 3).

Главная трудность интенсификации заключается в росте затрат на каждую дополнительную единицу прироста продуктивности зерновых культур. Поэтому в условиях дефицита материально-денежных средств возрастает значимость факторов интенсификации не за счет их расширения, а рационального и эффективного использования. Необратимое удорожание энергоресурсов и переход к рыночным отношениям на внутреннем продовольственном рынке приводят к необходимости пересмотра всех неадаптированных к рыночной экономике систем ведения сельского хозяйства, включая системы земледелия.

правлением указанных процессов является выведение и внедрение в производство устойчивых сортов и гибридов, обеспечивающих оптимальное использование факторов среды при формировании единицы урожая. А поскольку абсолютная устойчивость не может быть достигнута, процесс создания устойчивых сортов должен идти непрерывно.

Как показал анализ результатов внедрения селекционных достижений в производство, созданные сорта и гибриды недостаточно устойчивы к стрессовым факторам среды и вредным организмам, что и является одной из главных причин ухудшения фито-санитарной обстановки, нестабильности производства зерна и зависимости его от природноклиматических условий. По данным Всероссийского НИИ фитопатологии в среднем только потери урожая пшеницы, ячменя, ржи от наиболее опасных болезней по основным зернопроизводящим регионам России за период 1992 – 2000 гг. составили 14,4 – 23,8 млн. т, что составило 16,6 – 25% валового сбора зерна [9].

Неблагоприятная макроэкономическая ситуация

|

Неэффективное и бессистемное государственное регулирование зернового рынка |

Отсутствие эффективного механизма инновационной деятельности на основе научно-технических достижений |

|

|

- Финансовая и организационно -экономическая слабость современных товаропроизводителей , невостребованность ими научных разработок - Несоответствие сложившейся системы научного обеспечения новым рыночным усло -виям и многоукладности сельского хозяйства - Отсутствие отлаженного механизма реализации научных разработок в производстве - Неразвитость информационно-сервисной сферы |

Рисунок 2 – Причины негативных изменений в зерновом производстве страны

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на формирование стратегии растениеводческой отрасли

Ученым пока не удается традиционными методами преодолеть барьер по созданию комплексно устойчивых сортов, устранить важнейшее противоречие между продуктивностью и устойчивостью. Недостаточно используются мировые и национальные достижения в области биоинженерии.

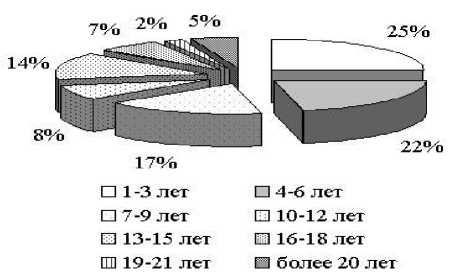

Динамика сортосмены свидетельствует о низких темпах внедрения новых сортов, отсутствии оперативной семеноводческой системы, что не позволяет осуществлять опережение приспособительской революции патогенов, сводить к минимуму затраты по сортообновлению (рис. 4). Необходимо отметить также снижение уровня государственного сортоиспытания.

Рисунок 4 – Динамика сортосмены пшеницы озимой в Российской Федерации, % от общего количества включенных в Госреестр селекционных достижений, 2005 г.

Рост численности контролирующих семеноводческую деятельность государственных органов вопреки логике не решает поставленных задач, а в некоторых случаях и затрудняет их решение. Во всех Федеральных округах слабо отработаны вопросы координации звеньев семеноводческой цепи, практически каждое звено работает разобщено. Во всех регионах производители семян игнорируют научно обоснованные рекомендации по размещению сортов – вопреки действующему законодательству, широко используются сорта, не внесенные в Государственный реестр селекционных достижений регионов зон допуска. По данным Госсеминспекции высев запатентованных и рекомендованных сортов составил в 2004 году 42,4 по яровым и 67, 5% по озимым культурам.

Россия располагает наибольшими в мире генетическими ресурсами зерновых колосовых культур. В их числе сорта и гибриды, не имеющие аналогов в мире по засухо-, морозоустойчивости, скороспелости и другим параметрам. Однако и здесь сложилась неблагоприятная обстановка как по реализации сортового потенциала, так и по использованию генетических доноров в создании сортов с более высокими показателями качества. Из 140 сортов озимой мягкой пшеницы лишь 58% относятся к сильным и ценным по качеству. Примерно такая же ситуация сложилась по другим селектируемым культурам (табл. 2)

Относительная насыщенность Государственного реестра селекционных достижений рекомендуемыми сортами сельскохозяйственных растений сопровождается их низкой долей в фактических объемах высева по всем субъектам Российской Федерации. Так, 13 сортов озимой пшеницы в 2001-2003 гг. обеспечили 55 % всего объема высева этой культуры, 21 сорт ячменя – 73 % высева, 18 гибридов кукурузы – 71 %. В Госреестре эти сорта занимают соответственно всего 4,7; 9,6; 5,2%. Это является существенной проблемой. Наряду со снижением урожайности и качества продукции, значительные средства, вложенные в селекционный процесс, новыми сортами не окупаются [7]. Значительна доля сортов и гибридов инорайонной селекции (рис. 5).

Сложное экономическое состояние сельхозпроизводителей сказалось на качестве семенного материала – доля высева некондиционных семян (в основном за счет их засоренности) по основным зернопроизводящим регионам составляет 10 – 30% [8].

Таблица 2 – Качество сортов включенных в Госреестр в 2005 г.

|

Культура |

Количество сортов включенных в Госреестр. |

|

|

шт. |

% |

|

|

Пшеница озимая мягкая |

||

|

Всего |

140 |

100 |

|

В т.ч.: сорта сильной пшеницы |

35 |

25 |

|

сорта ценные по качеству |

47 |

33 |

|

Ячмень яровой |

||

|

Всего В т.ч.: |

128 |

100 |

|

сорта пивоваренные |

16 |

12,5 |

|

ценные по качеству |

34 |

26,5 |

|

сорта пивоваренные, ценные по качеству |

34 |

26,5 |

|

Пшеница яровая мягкая |

||

|

Всего |

164 |

100 |

|

В т.ч.:сорта сильной пшени- |

64 |

39 |

|

цы сорта ценные по качеству |

53 |

32 |

Рисунок 5 – Доля гибридов кукурузы инорайонной селекции допущенных к использованию в Российской Федерации

Не соответствуют оптимальным объемы применения средств защиты растений, минеральных и органических удобрений (16 – 26 кг д.в./га и 1,0 – 1,5 т/га соответственно), что также не позволяет реализовать потенциальную урожайность созданных сортов и гибридов. В 2004 году только на 31% посевной площади были внесены минеральные удобрения, а органические на 3,2%. Внесение минеральных удобрений не покрывает 40% выноса питательных веществ из почвы.

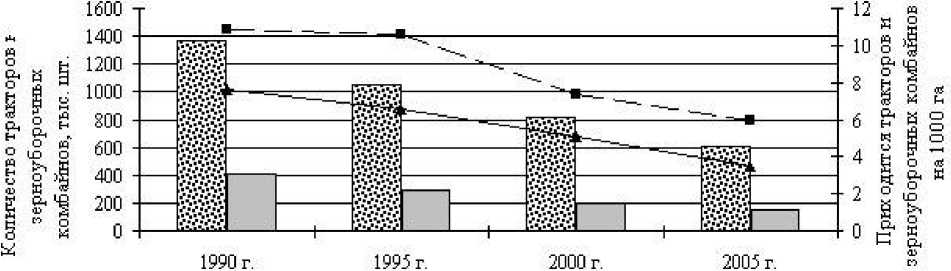

Растут потери зерна, связанные со снижением уровня интенсивности возделывания зерновых культур. Материально-техническая база производителей зерна ухудшается (рис. 6).

Хронический дефицит ресурсов неизбежно приводит к грубейшим нарушениям технологических требований при возделывании зерновых культур. К примеру, средние потенциальные потери зерна от сорных растений составляют 17,8 % [5], а прямые потери при транспортировке, хранении переработке 6

с учетом теневого оборота оцениваются экспертами до 30 млн.т в год.

Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко является одним из ведущих селекционных учреждений России. Главное условие селекционного процесса в институте – сохранение и возрастание темпов развития научных исследований на основе совершенствования методов создания исходного материала, поиска доноров хозяйственно-ценных признаков, разработки физиолого-биохимических основ отбора растений, создания сортов различных биологических типов и хозяйственного назначения.

Во ВНИИЗК проведена переоценка стратегии селекции в связи с изменением климатических условий и низким уровнем технико-технологического обеспечения зерновой отрасли. Изменены критерии оценки сортов. Главное не дальнейшее повышение биологического потенциала продуктивности, а рост комплекса технологических признаков, реализующих генетический потенциал; направленность элементов биологии культуры и технологии выращивания на сокращение потерь при формировании урожая. Такой подход обеспечивается функциональной взаимосвязью селекционного, сортоиспытательного и семеноводческого этапов.

В основе устойчивости производства продукции растениеводства лежит адаптивный принцип в подборе и размещении сельскохозяйственных культур. Особенно важно это для зерновой отрасли, поскольку зерновые культуры составляют 55–57% структуры посевных площадей. В условиях высокого насыщения посевов зерновыми культурами помимо адаптивного размещения каждой культуры, структуру посевных площадей необходимо формировать за счет большего набора видов растений и их сортов. Переход к разумному многосортию позволяет обеспечить устойчивость производства по годам (зонам, регионам), избежать ухудшения фитопатологической ситуации. К тому же уменьшается потребность в пестицидах, удлиняется период уборки, сокращаются потери, ускоряются темпы сортосмены.

Опыт нашего института и других научных учреждений свидетельствует о том, что большой и многообразный сортимент по каждой селектируемой культуре открывает новые возможности для максимального использования биоагропотенциала каждой климатической зоны, способствует повышению адаптивного потенциала и стабильности культуры в целом по регионам зон допуска. Более полно и адекватно используются материально-технические возможности зернопроизводящих хозяйств.

Агроэкологическая адаптивность в пределах ландшафта, севооборота и хозяйства с учетом изменившихся систем земледелия и растениеводства требует разработки адаптированных к ним систем защиты растений, включающих иммуно-, агро-, био- и химзащиту. Эти методы, являясь, в свою очередь, генетические (рис. 7). Селекция генетически защи- комплексными, в каждом конкретном случае могут быть ориентированы на выполнение тех или иных защитных функций в масштабах как региона, так и отдельного хозяйства, севооборота, поля [9]. Как показывает практика, наиболее эффективными ме- щенных сортов позволяет придать сорту комплексную длительно сохраняющуюся устойчивость к доминирующим на той или иной территории патогенам, при минимальных затратах труда и средств.

тодами защиты растений являются селекционно-

3 тракторы

-зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов зерновых

] зерноуборочнвте комбайны -тракторов на 1000 га пашни

Рисунок 6 – Техническое оснащение зерновой отрасли России (по данным Росстата)

Селекционно - генетические методы защиты растений

Создание ассортимента генетически защищенных сортов

Научно обоснованная стратегия использования селекционных достижений

Анализ структуры популяций возбудителей

Пространственное размещение сортов с разными генотипами устойчивости в пределах хозяйства , ландшафта , севооборота (« мозаика сортов »)

Генотипированние компонентов популяций

Обоснование инфекционных фонов с учетом изменений структуры популяций

Оценку устойчивости исходного материала

Территориальное размещение таких сортов по аг рорегионам ( пространственная ) гетерогенность

Научно обоснованная сортосмена ( временная гетерогенность )

Использование сортосмесей с разными геноти пами устойчивости многолинейных сортов

Изучение типов устойчивости

Изучение гибридного материала и как итог – иммуноло гическую характеристику созданного сорта

Обоснование использования иных ( не селекцион ных методов с учетом возделываемых сортов )

Рисунок 7 – Селекционно-генетические методы защиты растений

В нынешних ресурсных и погодных условиях назрела необходимость привлечения новых резервов стабилизации и увеличения производства зерна. В последние десятилетия абсолютно бесспорно признается наличие устойчивых глобальных тенденций изменения климата, что указывает на возрастающую роль климатической составляющей в оптимизации видовой структуры зерновых культур.

Например, наиболее вероятный сценарий последствий изменения климата в зоне действия селекционного центра ВНИИЗК относительно благоприятен для производства озимых зерновых культур, являющихся наиболее урожайными и относительно стабильными. Оптимизация этой зерновой группы в структуре посевов может служить одним из главных источников увеличения валовых сборов зерна и в первую очередь продовольственного.

Одним из важнейших направлений повышения устойчивости производства зерна является максимальный учет характера природных ограничений использования пахотных земель, пригодности использования их для возделывания конкретных культур или групп культур, что достигается применением систем земледелия на ландшафтной основе. Ландшафтный подход позволяет наиболее полно учесть многообразие конкретных природноклиматических условий не только в пределах региона, но и отдельного хозяйства и таким образом определить реальные направления стабилизации и развития сельскохозяйственного производства. Важность данного подхода связана с ростом масштабов водной и ветровой эрозии, засоления и заболачивания почв в основных зернопроизводящих регионах. Вследствие только водной эрозии около 35 % пашни России потеряли от 10 до 60 % своего плодородия.

Рост масштабов водной и ветровой эрозии связан:

-

- с неадаптивным макро-, мезо- и микроразмещением сельскохозяйственных культур;

-

- распашкой сенокосов, пастбищ и эрозионно опасных земель;

-

- нарушением схем севооборотов, снижением качества предшественников;

-

- снижением почвозащитной, почвоулучшающей, фитосанитарной и фитомелиоративной роли видовой структуры посевных площадей и севооборотов;

-

- сокращением площади посевов таких культур, как рожь, лен-долгунец, горох, гречиха, конопля, рапс, горчица, многолетние и однолетние травы и других, хорошо приспособленных к местным почвенно-климатическим и погодным условиям.

По мнению академика А.А. Жученко, для реализации агроклиматического потенциала регионов необходимо:

-

- возделывание набора культур и сортов, в наибольшей степени приспособленных к местным условиям и сочетающих высокую потенциальную продуктивность с устойчивостью к неблагоприятным и экстремальным условиям среды;

-

- увеличение видового и генетического разнообразия культивируемых видов и сортов растений, адаптивного их размещения;

-

- дифференцированное использование природных, биологических, техногенных, трудовых и других ресурсов;

-

- расширение масштабов адаптивной селекции растений;

-

- адаптация технологий возделывания к биологическим особенностям культивируемых видов и сортов растений, почвенно-климатическим и погодным условиям, формам организации труда и экономическим требованиям рынка .

Зерновое хозяйство, обладая признаками экономической системы - целостностью, динамичностью, открытостью, управляемостью и относительной самостоятельностью, обуславливает изучение его экономической устойчивости. В условиях перехода к рыночным отношениям возрастает роль именно этого вида устойчивости зернового производства. Под микроэкономической устойчивостью понимают наличие для сельскохозяйственных товаропроизводителей возможности функционировать длительное время в качестве основной экономической единицы, под макроэкономической - обеспечение продукцией внутреннего рынка и конкурентоспособности на внешних рынках. Экономическая устойчивость предполагает создание финансово-экономических возможностей как для простого, так и расширенного воспроизводства, разработку механизма экономического регулирования производства зерна, создание системы сбалансированного удовлетворения спроса на зерно по регионам, учитывающую неравномерность производства.

К тенденциям и проблемам рынка зерна следует отнести [11]:

-

- сокращение государственных закупок зерна и переориентация системы реализации с государственных на альтернативные каналы сбыта;

-

- значительные изменения рыночных цен на зерно в зависимости от урожайности и сезонности производства, что оказывает дестабилизирующее влияние на зерновую отрасль в целом;

-

- появление на рынке большого количества посреднических структур, диктующих сельхозпроизводителям невыгодные ценовые условия;

-

- значительная доля бартерных операций, обусловленная необходимостью расчетов с предприятиями и организациями за поставки нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, удобрений, семян;

-

- слабая информационная прозрачность рынка и, как следствие, отсутствие равновесной цены, определяющей реальный спрос и предложение.

Большинство указанных проблем зерновой отрасли являются следствием неразвитости рынка зерна в части создания и развития механизмов организованного сбыта. Формирование эффективной инфраструктуры, в особенности системы биржевой торговли, обеспечит необходимые хозяйственные связи между субъектами рынка. Здесь нужна система мер, направленная, прежде всего на осуществление антимонопольного регулирования цен на промышленную продукцию и услуги для сельхозпроизводителей, на повышение роли зерновых союзов и ассоциаций, в которых основное место должен занимать непосредственно сельскохозяйственный товаропроизводитель, участие государства в формировании разнообразных инфраструктур агропродо-вольственного рынка. Необходимо менять саму систему закупочных интервенций поскольку в настоящее время большинство производителей зерна принять участие в них не имеет возможности.

Увеличение дотаций на приобретение средств интенсификации производства зерновых культур, оптимизация применяемого инструмента бюджетного финансирования и кредитования зернопроизводящих хозяйств будет способствовать укреплению материально-технической базы производителей зерна. Развитие производственной и социальной инфраструктуры зернового хозяйства в зонах производства высококачественной зерновой продукции позволит повысить эффективность использования его товарных ресурсов и совершенствовать каналы реализации зерна. При нормальном функционировании отраслей зернопродуктового подкомплекса, они могут составить 40-45 млн.т, тогда как в последние годы по всем каналам сбыта зерна реализовывалось от 25 до 38 млн. т. Вместе с тем, вследствие изменившего спроса и отсутствия надежной и своевременной информации у сельских товаропроизводителей оказываются невостребованными отдельные виды зерна, что не стимулирует рост его производства. Достижение информационной прозрачности рынка, в том числе и на основе ассоциированных усилий производителей, позволит приодалеть значительную часть административных барьеров.

В первую очередь необходимо развивать внутренний рынок, который в сравнении с внешним более масштабный, постоянный и прогнозируемый. Состояние зернового рынка определяет положение в других секторах, особенно в животноводстве. К тому же на ближайшую перспективу в России могут быть увеличены две расходные статьи: на кормовые цели и увеличение экспорта. Спрос на зерно на продовольственные цели в последние годы не возрастает, хотя загрузка производственных мощностей в мукомольной и крупяной промышленности составляет 20 – 30%.

Интенсификация животноводческой отрасли в СШ А и странах ЕС была обеспечена прежде всего за счет широкого использования зернофуража, что принципиально изменило ранее существовавшие системы животноводства, обеспечив высокий уровень производства животноводческой продукции.

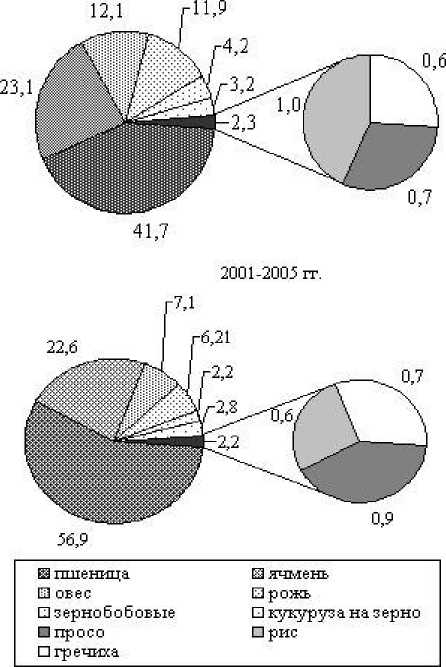

Производство качественных продуктов животноводства непосредственным образом связано с объемами и структурой производства фуражного зерна. Видовая структура производства зерна в России существенно отличается от структуры, сложившейся в странах с высокоразвитым зерновым хозяйством. Ее особенностью является низкий удельный вес кукурузы, зернобобовых при относительно высокой доле озимой пшеницы, ржи и ячменя (табл. 3). Изначально нарушена основа рационального использования зерна на кормовые цели. Структура посевных площадей и соответственно структура валовых сборов зерновых культур не соответствуют структуре расходуемого зерна (рис. 8).

В настоящее время доля концентрированных кормов в общем кормовом балансе страны составляет 29 -32%. В перспективе этот показатель должен составить 33 – 36%. Общая потребность в концентрированных кормах составит 81,7 млн. т, для производства которых потребуется 66,9 млн.т зерна. Создание устойчивого ликвидного рынка зерна в стране связано, в первую очередь, с развитием таких зернопотребляющих отраслей животноводства как птицеводство и свиноводство.

Таблица 3 – Прогнозируемое производство и структура зернофуража (Российская Федерация)

|

Современное состояние |

2005 г.* |

2010 г.* |

||||

|

тыс. т |

% |

тыс. т |

% |

тыс. т |

% |

|

|

Всего: |

27876 |

100 |

47906 |

100 |

66005 |

100 |

|

ячмень |

5575 |

20,0 |

18012 |

37,6 |

27830 |

41,6 |

|

озимая пшеница и рожь |

16725 |

60,0 |

19700 |

40,1 |

15935 |

23,8 |

|

кукуруза |

1394 |

5,0 |

2570 |

5,4 |

7180 |

10,7 |

|

овес |

1394 |

5,0 |

2922 |

6,1 |

4840 |

7,2 |

|

зернобобовые |

1394 |

5,0 |

3467 |

7,2 |

8460 |

12,6 |

|

прочие |

1394 |

5,0 |

1235 |

2,6 |

1330 |

2,0 |

|

100 |

99 |

97 |

||||

- Прогноз « Основные направления развития кор мопроизводства РФ на период до 2010 г .»

1996-1990 гг.

Рисунок 8 – Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации (в хозяйствах всех категорий)

Несмотря на рост экспортного потенциала, роль России на мировом рынке зерна является далеко не доминирующей. Доля страны в общей мировой торговле зерном не превышает 5 – 10%. Россия экспортирует в последние три года до 15% производимого зерна, в то время как Канада до 70, СШ А - 55, ЕС – 20%. Укрепление позиций страны на мировом рынке зерна определяется не столько количеством экспортируемого зерна, сколько его качеством. В настоящее время несмотря на потенциальные возможности Россия не производит достаточного количества зерна пшеницы с требуемыми мукомольными и хлебопекарными качествами. В России так и не сформировалась государственная стратегия, способная осуществить переход к устойчивому развитию сельского хозяйства. Более того, за годы прошедшие после подписания Указа Президента «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», снизился удельный вес сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте с 8,9% в 1995 году до 5 % в 2004.

Список литературы Научное обеспечение продуктивности, устойчивости и рентабельности зерновой отрасли России

- Алабушев А.В. Проблемы и перспективы зерновой отрасли России. -Ростов-на-Дону: ЗАО Книга, 2004. -288 с.

- Алехин В.Т. Защита растений рентабельна//Защита и карантин растений. -2005. -№ 5. -С. 10 -11.

- Алтухов А.И., Васютин А.С. Зерно России. -М.: Экондс-К, 2002. -432 с.

- Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России. -М.: Агрорус, 2004. -1109 с.

- Захаренко В.А. Агротехнические и экологические основы высокоточной (дифференцированной) защиты растений//Машинные технологии дифференцированного проявления удобрений и мелиорантов. -Рязань: ГНУ ВНИИМС, 2001. -253 с.

- Кадыров М.А. Стратегия экономически целесообразной адаптивной интенсификации системы земледелия Беларуси. -Минск, 2004. -64с.

- Малько А.М. Система сертификации семян сельскохозяйственных растений как условие развития селекции и семеноводства на современном этапе//Автореф. дис...д.с.-х.н. -М., 2005. -50 с.

- Малько А.М. Качество семян важнейших сельскохозяйственных растений в Российской Федерации. -М.: ЗАО «Издательство ИКАР», 2005. -70 с.

- Санин С.С. Основные составляющие звенья систем защиты растений от болезней//Защита и карантин растений. -2003. -№ 10. -С. 16 -21.

- Устойчивое развитие Агропродовольственного сектора как важнейший фактор социально-экономической стабильности России//Доклады пленарного заседания Второго Всероссийского Конгресса экономистов-аграрников. -М: Росинформагротех, 2006. -154 с.

- Харитоношвили Т.И. Государственное регулирование рынков зерна//Доклады I международного конгресса «Зерно и хлеб России». -Санкт-Петербург, 2005. -С. 72-73.