Научное обоснование государственного памятника природы «Лисицкий бор»

Автор: Сорокин Александр Сергеевич, Керданов Дмитрий Альбертович, Тюсов Алексей Владимирович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Биоразнообразие и охрана природы

Статья в выпуске: 6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Уточнены границы и произведена паспортизация памятника природы регионального значения «Лисицкий бор». Разработаны предложения по увеличению площади особо охраняемой природной территории.

Памятники природы, охрана лесов, бореальные сосняки, ельники, сосняки-зеленомошники, ольховывые леса

Короткий адрес: https://sciup.org/146116105

IDR: 146116105 | УДК: 502.72

Текст научной статьи Научное обоснование государственного памятника природы «Лисицкий бор»

Тверской государственный университет

Уточнены границы и произведена паспортизация памятника природы регионального значения «Лисицкий бор». Разработаны предложения по увеличению площади особо охраняемой природной территории.

Памятник природы «Лисицкий бор» образован в Калининском р-не, Каблуков-ском сельском округе решением исполкома Калининского облсовета депутатов трудящихся № 55 от 12.02.82 г., позднее статус подтвержден решением малого совета облсовета народных депутатов б/н от 25.03.92 г. Для памятника природы установлена площадь 78 га. В указанных решениях сведения о границах памятника природы «Лисицкий бор» не приводятся.

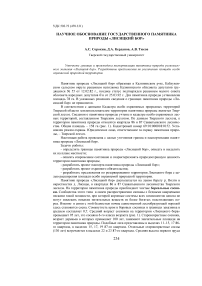

В соответствии с данными Кадастра особо охраняемых природных территорий Тверской области землепользователем территории памятника природы является Тверской лесхоз. Сведения о памятнике природы учтены в кадастре особо охраняемых лесных территорий, составленном Тверским лесхозом. По данным Тверского лесхоза, к территории памятника природы относятся кварталы 86 и 87 Савватьевского лесничества. Общая площадь – 158 га (рис. 1). Кадастровый номер 69:10:000018:0152. Установлен режим охраны. Юридическое лицо, ответственное за охрану памятника природы, – Тверской лесхоз.

Настоящая работа проведена с целью уточнения границ и паспортизации памятника природы «Лисицкий бор».

Задачи работы:

-

- определить границы памятника природы «Лисицкий бор», описать и выделить их на плане местности;

-

- описать современное состояние и охарактеризовать природоохранную ценность территории памятника природы;

-

- разработать проект паспорта памятника природы «Лисицкий бор»;

-

- разработать проект охранного обязательства;

-

- разработать предложения по резервированию территории Лисицкого бора с целью расширения площади особо охраняемой природной территории.

Памятник природы «Лисицкий бор» располагается на левом берегу р. Волги в окрестностях д. Лисицы, в кварталах 86 и 87 Савватьевского лесничества Тверского лесхоза. На территории памятника природы преобладают чистые бореальные сосняки. Сообщества этого типа в своем распространении связаны с бедными кварцевыми песками такой мощности, при которой корневые системы всех компонентов ценоза не могут извлекать никаких питательных веществ из более богатых подстилающих пород. Именно в связи с этой бедностью почвы единственной лесообразующей породой здесь становится сосна. Сомкнутость крон в боровых сосняках в границах заказника в среднем составляет 0,7. Средний возраст сосняков на территории «Лисицкого бора» превышает 95 лет, это сосняки 6-го класса возраста (рис. 1). Старовозрастные сосняки, возраст деревьев в которых превышает 100 лет, занимают значительные площади на территории памятника природы. Подобные леса представлены в выделах 11–15, 17 86го квартала, в выделах 15, 17, 19 87-го квартала. Отдельные старовозрастные сосны (130 лет) встречаются в выделах 22 и 23 87-го квартала. Средняя высота первого яруса

– 25 м. Средний диаметр сосен – 30 см. Старовозрастные сосновые боры имеют высокую природоохранную ценность, поскольку выполняют важные средообразующие функции, в том числе поддержание чистоты атмосферного воздуха и как следствие – создание предпосылок для оздоровительной рекреации. Они являются регуляторами поверхностного стока р. Волга, а также имеют немаловажное эстетическое значение.

Лишь на некоторых участках среди сосен в первом ярусе встречаются отдельные экземпляры ели. Чистые ельники представлены фрагментарно, в частности, в 13-м и 14-м выделах 86-го квартала, где небольшую площадь занимает ельник-черничник. Однако в большинстве выделов ель играет заметное участие в нижних ярусах леса, местами образуя достаточно густое возобновление. Присутствие здесь ели не является какой-либо случайностью, а связано с местным обогащением почвы элементами минерального питания. Иногда в первом ярусе отмечается береза. Чистые березняки на территории памятника природы редки, но по прогалинам береза активно возобновляется.

Преобладающей группой боров на территории памятника природы являются со-сняки-зеленомошники , а среди них наибольшее распространение имеют сосняки черничные, местами бруснично-черничные , характеризующиеся II классом бонитета. Такие сообщества формируются обычно в условиях умеренного увлажнения. В данном типе боровых сосняков из видов подлеска представлены рябина горькая, крушина ломкая, малина, местами бересклет бородавчатый и на более сухих, возвышенных местах – можжевельник.

В травяно-кустарничковом покрове доминирует черника, создавая до 60% покрытия. В напочвенном покрове развиваются наиболее олиготрофные растения: зеленые мхи, лишайники, брусника. Местами значительное покрытие создает кислица, что связано в первую очередь с активным участием ели в сложении нижних ярусов леса. Появление в древостое ели сопровождается участием более мегатрофных растений в покрове. К таким фрагментам приурочены вейник тростниковидный, майник двулистный, ландыш, щитовник игольчатый, седмичник европейский, перловник поникший и др. Сплошной моховой ковер образует главным образом плеврозиум Шребера, много мелких групп дикранума, часто встречаются пятна птилия гребенчатого. Рассеянно встречаются плауны булавовидный и годичный, ожика волосистая, золотая розга, майник двулистный, овсяница овечья, марьянник луговой, линнея северная, вереск обыкновенный, хвощ луговой, земляника лесная. Фрагментарно представлены виды, тяготеющие к неморальным сообществам: сныть, осока пальчатая, печеночница благородная. Местами в покрове доминируют орляк и звездчатка жестколистная.

Другой группой боровых сосняков - сосняки сфагновые - имеет небольшое распространение на территории памятника природы. Данные лесные сообщества отмечены в 11-м и 12-м выделах 86-го квартала . Среди сосняков сфагновых представлены чернично-сфагновые сообщества. По кочкам здесь доминирует черника (до 40%), а в понижениях, мочажинах – сфагнумы. Встречаются голубика, пушица влагалищная, багульник болотный, осоки, на кочках – типичные боровые виды, седмичник европейский, брусника, а также хвощ лесной.

Бореальные ельники в районах распространения водно-ледниковых отложений в южной тайге чаще всего встречаются на маломощном покрове легкого суглинка. В этих условиях в составе древостоя полное господство получает ель. Как уже было отмечено выше, ельники довольно редки на территории памятника природы, но встречаются в его окружении (в выделе 3 квартала 86, выделах 1 и 5 87-го квартала).

В 14-м выделе 86-го квартала отмечен ельник зеленомошный черничнокисличный . Высота деревьев 25–27 м, в диаметре – до 40 см. Сомкнутость крон высокая, и нижние ярусы сообщества слабо выражены.

Рис. 1

В подзоне южной тайги на покровных суглинках водоразделов при достаточно хорошем дренаже получают развитие так называемые субнеморальные ельники в основном I бонитета, составленные елью европейской, обычно с примесью березы и осины в I ярусе, участием рябины и ивы козьей, местами липы, реже ильма и клена – во II ярусе; значительным количеством рябины, жимолости обыкновенной, крушины, малины, местами бересклета бородавчатого и лещины в подлеске. Травяной покров хорошо развит, смешанного состава из таежных и неморальных видов. Моховой ковер слабо развит, пятнистого характера с преобладанием неморальных и участием бореальных видов.

Ельники этой группы занимают экотопы наиболее высокого плодородия. На территории памятника природы «Лисицкий бор» можно отметить лишь фрагменты подобных ельников. Возможно, ранее они были здесь существенно более представлены, но были сведены. В настоящее время можно отметить процесс формирования фрагментов субнеморальных ельников, в частности, в 13-м выделе 86-го квартала, где значительную роль в травяно-кустарничковом покрове играет неморальная свита: зеленчук желтый, живучка ползучая, вероника дубравная, будра плющевидная, пролесник многолетний, осока пальчатая, а в сложении подлеска участвует бересклет бородавчатый. Ель здесь местами выходит в 1-й ярус, и ее подрост благонадежен. Подрост широколиственных пород не отмечен.

Вдоль ручья в 13-м выделе 86-го квартала отмечен ельник приручьевой. По береговому склону примешиваются ива, серая ольха, черемуха. В травяном покрове в пойме ручья преобладает крапива двудомная, встречаются яснотка пятнистая, камыш лесной, бодяк огородный, дудник лесной, кочедыжник женский. По склону – щитовник мужской, хвощ луговой, шиповник.

Ольховые леса представлены только в 18-м выделе 86-го квартала. Здесь в условиях повышенного увлажнения на достаточно богатой почве сформировался серооль-шаник с елью и березой. Его площадь составляет около 0,6 га. Сероольшаник характеризуется одновозрастным древостоем. Высота деревьев ольхи серой достигает 16 м, средний диаметр ствола – 14 см. Отдельные вкрапления серой ольхи отмечаются и в других выделах, а также по берегу р. Волги и впадающих в нее ручьев. Изредка можно встретить также ольху черную. Черноольшаников на территории «Лисицкого бора» не отмечено.

На вырубках, прогалинах можно встретить фрагменты березовых лесов. Наиболее крупный березняк (1,1 га) образовался на месте вырубки в 20-м выделе 86-го квартала. Здесь в первом ярусе к березе примешиваются ель, сосна, реже осина. Высота яруса 22 м. Под пологом леса активно возобновляется сосна. По лесорастительным условиям можно предположить, что на данном участке будет сформирован ельник, относящийся к зеленомошной группе. Березу можно встретить как примесь в первом и втором ярусе леса практически по всей территории памятника природы, особенно в сосново-сфагновых фрагментах. Гораздо реже встречается осина.

Безлесные участки на территории памятника природы представлены выделами 19-м и 21-м в квартале 86 и 20-м в квартале 87. Общая площадь безлесных участков без учета полосы, выделенной под автомобильную дорогу, – 1,7 га. Здесь можно наблюдать луговую и лугово-сорную растительность. Сорные виды проникают также по лесным дорогам, тропинкам, существенно представлены в местах нерегулируемого отдыха. Наиболее нарушенные неумеренной рекреацией участки находятся в выделах 13 и 21 86-го квартала. На лугово-сорных участках отмечено развитие чистотела большого.

Лесной массив «Лисицкий бор» является привлекательным местом обитания для значительного числа южнотаежных видов позвоночных в связи с его растительностью, микрорельефом и режимом охраны.

Хвойные старолесья с обилием семян создают здесь надежную основу жизни для целого комплекса позвоночных – потребителей семян ели и сосны: обыкновенной белки, большого пестрого дятла, клеста-сосновика и других видов. Наличие спелых и фаутных деревьев поставляет укрытия для таких дупло-гнездников, как черный стриж, поползень, мухоловка-пеструшка, и различных синиц. Тесно связан со спелым хвойным древостоем довольно редкий в наших лесах черный дятел (желна). Его характер- 237

ные «долбежки» у комля больных сосен встречаются по всему Лисицкому бору. Серые вороны здесь не столь обильны, как в пригородных лесопарках. Дрозды-рябинники, гнездясь колониями, повсеместно дают воронам-грабительницам дружный отпор. Те же вороны поставляют гнездовые постройки для мелких хищных птиц, в частности сокола-чеглока и ушастой совы. Гнездование беспокойного соколка в непосредственной близости от турбазы ( 87-й кв.) стало возможным благодаря низкой рекреационной нагрузке и концентрации корма – стрекоз и стрижей.

Прогулочные маршруты отдыхающих пролегают в Лисицком бору по редкой сети лесных троп, не нарушая покоя обитателей подлеска. По всей площади массива типичны наземногнездящиеся виды птиц: пеночки трещотка и теньковка, зарянка, лесной конек, а также кустарниковые птицы – садовая и черноголовая славки. Все они образуют в весеннее-летнее время замечательный лесной хор, характерный для хвойных лесов средней полосы России. Охранный режим лесопарка привлекает в него и млекопитающих. С прилегающих территорий в зону покоя приходят даже лоси.

Другой особенностью Лисицкого бора является сложный микрорельеф его центральной и западной частей, что существенно повышает экологическую емкость лесных угодий. Сухие злаковые боры по холмам сменяются в распадках тенистыми при-ручьевыми ельниками или березовыми рощицами. Именно здесь слышны голоса нетипичных для бора птиц – иволги, зеленой пересмешки, крапивника и желтоголового королька.

В санитарном отношении древостой бора, несмотря на высокий класс возраста, выглядит благополучным. Практически отсутствуют признаки очагов поражения корневой губкой и короедами. Хорошо дренированные песчаные почвы и изолированное положение бора от других хвойных массивов являются важными факторами сохранения здоровья лесонасаждений. Все же любознательный турист отыщет на стволе любой усохшей сосны характерные рисунки ходов малого и большого сосновых лубоедов. Из других насекомых в Лисицком бору особо заметны рыжий лесной муравей и земляной шмель. Конский навоз на маршрутах верховых прогулок привлекает симпатичных лесных навозников. Приятной для отдыхающих особенностью сухого бора является небольшое количество комаров и мошек-мокрецов.

По результатам проведенных исследований разработаны проекты паспорта памятника природы и охранного обязательства. Паспорт содержит сведения о местонахождении, границах и природных особенностях природного комплекса, а также предложения по режиму его охраны и рационального использования.

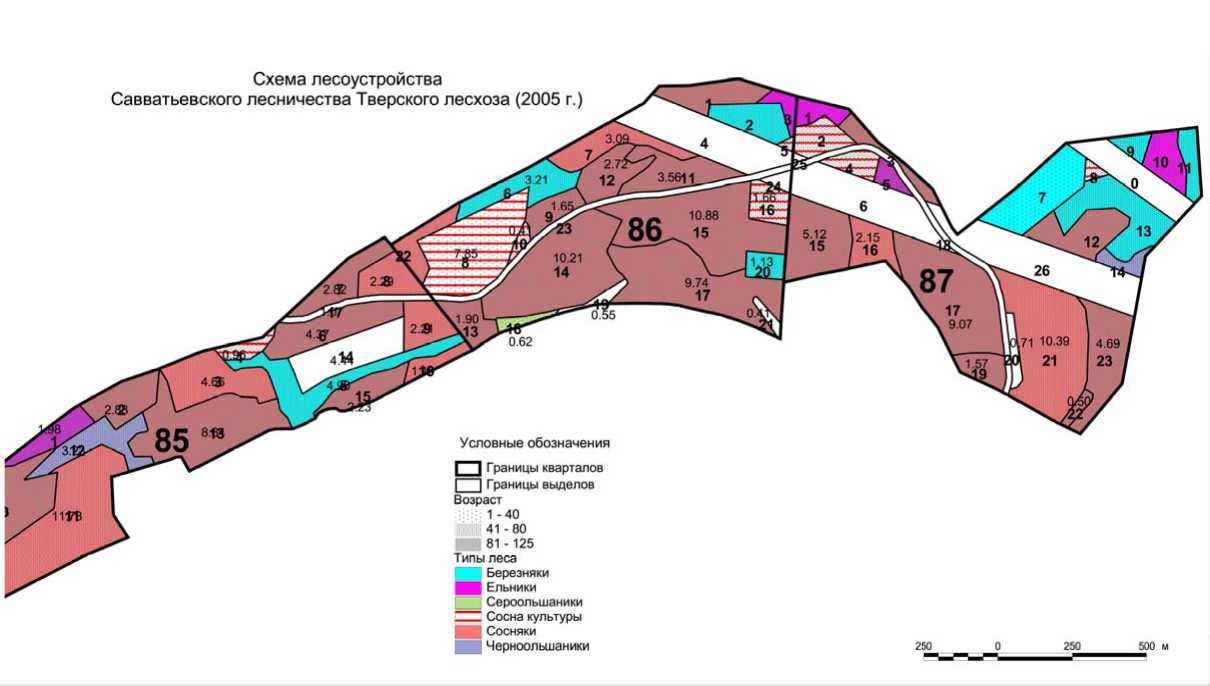

В связи с высокой природоохранной ценностью территории Лисицкого бора как объекта, выполняющего важные средообразующие, средорегулирующие, рекреационные, оздоровительные, эстетические и научно-познавательные функции, необходима корректировка природоохранного статуса данной территории. В таксационных описаниях Савватьевского лесничества Тверского лесхоза все выделы данных кварталов отнесены к особо охраняемым территориям (отмечены как ООПТ-заказники). Однако административных решений, закрепляющих образование государственного природного заказника в кварталах 85, 86, 87 Савватьевского лесничества, не принималось.

С целью оптимизации охраны Лисицкого бора мы считаем целесообразным расширить территорию памятника природы «Лисицкий бор», для чего необходимо:

-

- зарезервировать земельный участок в пределах кварталов 85, 86, 87 Савватьев-ского лесничества Тверского лесхоза (рис. 2) с целью последующего отнесения его к категории особо охраняемой природной территории;

-

- провести детальные исследования, составить научное обоснование расширения территории памятника природы «Лисицкий бор», внести корректировки в паспорт памятника природы;

-

- внести сведения о границах памятника природы «Лисицкий бор» в земельный кадастр Тверской области.

СХЕМА трению границ ЛИСИЦКИЙ БОР

предлагаемые границы памятника природы "Лисицкий бор' границы кварталов и выделов Тверского лесхоза

SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF THE MONUMENT

OF NATURE “LISITSKY BOR”

A.S. Sorokin, D.A. Kerdanov, A.V. Tusov

Tver State University

The frontiers of the monument of nature of regional importance “Lisitsky Bor” were outlined. The certification of “Lisitsky Bor” was completed. The proposals for area enlargement of the especially protected natural area are worked out.