Научное обоснование типовых проектов лесных культур в различных природных зонах Республики Калмыкии

Автор: Турчин Т.Я., Банникова О.А., Поповичев В.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы причины низкой лесистости Республики Калмыкии (0,2% территории). Основными факторами, влияющими на гибель создаваемых насаждений, являются жесткие лесорастительные условия и технологии лесовосстановления, которые не обеспечивают требуемую приживаемость и сохранность лесных культур. Повысить лесистость можно при тщательном планировании лесовосстановления и лесоразведения. Анализ применяемых в республике технологий и операционных приемов при воспроизводстве лесных насаждений показывает, что они не всегда соответствуют лесорастительным условиям и требуют совершенствования. Представлено научное обоснование типовых проектов лесных культур, которые различаются в зависимости от природной зоны, почвенных условий, в том числе засоления почвы. При их составлении особое внимание уделяли обработке почвы, густоте посадки (не менее 4,0 тыс. шт./га), ассортименту древесных пород, количеству и кратности агротехнических уходов.

Республика калмыкия, лесистость, лесовосстановление, лесоразведение, приживаемость лесных культур, технология создания лесных культур, типовые проекты

Короткий адрес: https://sciup.org/143183214

IDR: 143183214 | УДК: 630.232.4 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.3.02

Текст научной статьи Научное обоснование типовых проектов лесных культур в различных природных зонах Республики Калмыкии

Республика Калмыкия относится к малолесным регионам Российской Федерации. По данным Лесного плана на 2019–2028 гг. [1], ее лесистость составляет всего 0,2%.

Общая площадь земель лесного фонда республики – 55,3 тыс. га, в том числе лесопокрытая –15,4 га (28,1%). На территории республики расположено 5 лесничеств, из них 4 находятся в зоне пустынь и полупустынь, где условия для создания лесных культур неблагоприятные. Лесопокрытая площадь в них не превышает 35%: в Ергенинском лесничестве – 4,185 тыс. га (34,7% общей площади лесничества), в Каспийском – 5,648 тыс. га (25,8%), в Элистинском – 2,260 тыс. га (24,7%), в Октябрьском – 0,568 тыс. га (7,7%). Наиболее благоприятные условия для создания лесных культур в Республике Калмыкии отмечаются в зоне степей европейской части Российской Федерации (Башантинское лесничество), где площадь, покрытая лесной растительностью, составляет 2,880 тыс. га (59,8% общей площади лесничества).

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения лесистости за счет лесовосстановления и лесоразведения на землях лесного фонда региона. По отчетным данным Министерства природных ресурсов Республики Калмыкии, основной причиной гибели лесных насаждений (83,1%) являются неблагоприятные природно-климатические факторы. Сложные лесорастительные условия, в частности их мозаичность, требуют особого подхода при планировании технологии создания лесных культур. Однако низкая приживаемость создаваемых лесных культур вызвана не только жесткими природными условиями, но и другими сопутствующими факторами.

Агротехника выращивания древесных растений и технологические аспекты создания лесных культур в регионе отражены в работах некоторых исследователей: С.А. Крывда, Л.А. Князева, А.П. Богун, А.С. Манаенков и М.В. Костин, К.Н. Кулик и А.Т. Барабанов, А.К. Кладиев и Л.П. Радочин-ская, Б.В. Киштанов, И.Я. Чеплянский и др. [2–9].

Цель исследований – на основе анализа и систематизации опыта создания лесных культур разработать предложения для типовых проектов лесных культур в различных природных зонах республики.

Задачи:

/ выявление основных причин низкой приживаемости лесных культур;

^ анализ технологий лесовосстановления и лесоразведения, рекомендованных для Республики Калмыкии;

^ определение технологий, приемлемых для роста лесных культур в различных природных зонах республики.

Объект исследования

Калмыкия является самым засушливым регионом на юге европейской части России. Годовое количество осадков в среднем составляет 210–350 мм, что обусловливает дефицит влаги в почве. Весна наступает рано и сопровождается быстрым нарастанием температуры воздуха, что сильно сокращает продолжительность лесокультурного периода. Небольшое количество осадков осенью не обеспечивает глубокое (до 20–30 см) промачивание средних и тяжелых почв и ограничивает осеннюю посадку растений. Кроме того, отрицательно влияют на приживаемость лесных культур усиленное испарение и низкая относительная влажность воздуха.

Отличительной особенностью территории региона являются суховеи: в весенне-летний период наблюдается до 120 суховейных дней. Это приводит к дополнительному иссушению верхнего почвенного горизонта, к засыпанию и засеканию культивируемых растений на почвах легкого гранулометрического состава.

Рельеф территории Республики Калмыкии равнинный с общим подъёмом с востока на запад – от Прикаспийской низменности до возвышенности Ергени. Для всей территории характерен ярко выраженный микрорельеф в виде холми-ков-сусликовин, мелких потяжин и западин в виде блюдцев. Для Сарпинской низменности типичны соляные купола, суффозионные западины, ложбины и лиманные понижения. На Чёрных землях преобладает бугристый и бугристо-грядовый рельеф с массивами развеваемых песков, котловинами выдувания, Бэровскими буграми.

Для республики характерна значительная неоднородность почвенных условий, о чем свидетельствуют данные Единого государственного реестра почвенных ресурсов и Атлас почв Российской Федерации [10, 11].

В основном распространены светло-каштановые и бурые полупустынные почвы, сформированные на Ергенинской возвышенности, в Кумо-Манычской впадине и Прикаспийской низменности. В Сарпинской низменности преобладают солонцы полупустынные с зональными почвами разной степени солонцеватости. Наиболее плодородные темно-каштановые почвы и черноземы в почвенном покрове распространены на небольшой площади. Южная часть Прикаспийской низменности (Чёрные земли) занята песками.

Отмеченные выше особенности микрорельефа территории определяют образование комплексов почв. В мелких понижениях сформировались солонцы, в крупных – лугово-каштановые почвы, на водоразделах – светло-каштановые почвы, которые на склонах смыты в разной степени.

Результаты и обсуждение

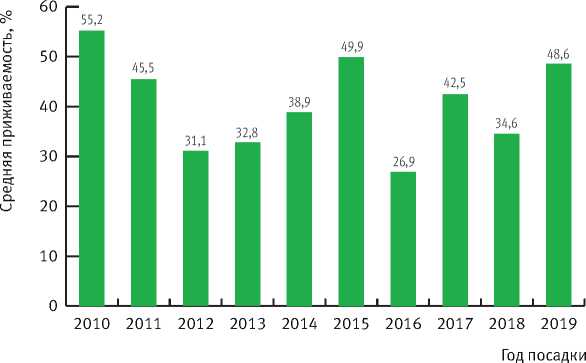

Лесовосстановительные работы на территории Республики Калмыкии характеризуются недостаточной эффективностью, поскольку в жестких почвенно-климатических условиях не всегда удается достичь высоких показателей приживаемости и сохранности лесных культур. Так, в течение 10-летнего периода (2010–2019 гг.) средняя приживаемость культивируемых растений не превысила 55,2% (рисунок), снижаясь в отдельные годы (2012 и 2016 г.) до 27–31%.

Известно, что наиболее лесопригодными участками для создания лесных культур в республике являются различного рода понижения, обеспеченные дополнительным увлажнением.

Средняя приживаемость лесных культур, %, на территории Республики Калмыкии

На рост и развитие древесных и кустарниковых пород негативное влияние оказывает засоленность почв. Близкое залегание солонцового горизонта ограничивает распространение корнеобитаемого слоя всего до 5–20 см. Культуры на солонцах в первые годы растут удовлетворительно, но гибнут в 7–10-летнем возрасте. Здесь необходима посадка солеустойчивых пород (тамарикс и лох).

При залегании карбонатов кальция на глубине 20–50 см от поверхности почвы следует проводить плантажную вспашку. Она улучшит аэрацию и уменьшит засоление. Солонцовый горизонт при этом разрушается и перемешивается с верхним и карбонатным горизонтами, вовлекая в пахотный слой карбонаты кальция и гипс. Происходит процесс «самомелиорации» [12].

В Калмыкии наиболее распространен способ обработки почвы, предложенный академиком В.П. Мосоловым [13], который предусмотривает использование извести, гипса и кальция, содержащихся в нижнем карбонатном или иллювиальном слое почвы. Благодаря этому экономичному способу мелиорации осуществляется оборачивание и рыхление верхнего плодородного слоя, но он остается на месте, средний бесплодный солонцовый слой перемещается вниз, а его место занимает нижний карбонатный или иллювиальный слой. При этом происходит и частичное перемешивание солонцового горизонта с карбонатным, благодаря чему под влиянием воды и углекислого газа, находящегося в почве, карбонаты кальция и гипс переходят в более растворимые формы.

В 2023 г. в Троицком участковом лесничестве Элистинского лесничества обследованы лесные культуры в возрасте от 1 до 10 лет (табл. 1).

В результате обследования установлено, что половина обследованных участков имеет неудовлетворительное состояние (приживаемость лесных культур менее 25%). Среди причин отметим следующие:

/ неглубокая (25-27 см) обработка почв тяжелого гранулометрического состава;

^ повреждение сельскохозяйственными животными и мелкими грызунами;

^ использование нестандартного посадочного материала;

^ некачественное проведение агротехнических уходов.

До 2021 г. включительно лесные культуры в регионе создавали в виде кулис, которые являлись влагонакопителями. С 2022 г. культуры создают сплошными массивами. Однако в обоих случаях при широких междурядьях и низкой приживаемости (сохранности) лесных культур количество жизнеспособных растений при переводе культур в лесопокрытые земли будет недостаточным. То есть для повышения качества лесовосстановления и лесоразведения нужно пересмотреть используемые технологические приемы и способы создания лесных культур.

В сухих и очень сухих условиях Республики Калмыкии необходимо обеспечить более благоприятные водные и воздушные режимы почвы в посадочном месте. Предпочтительным типом посадочного места является микропонижение (дно борозды). В этом случае можно ожидать, что приживаемость увеличится за счет бόльшего накопления осадков, меньшего засекания сеянцев и прогревания поверхности почвы в борозде. Для поднятия тургора и лучшей адаптации растений к новым условиям после пересадки и, как следствие, повышения приживаемости и сохранности лесных культур рекомендуется использовать биологически активные вещества и органоминеральные удобрения для обработки корневых систем сеянцев. Используемые препараты должны быть включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Приготовление раствора препаратов, время выдержки в них корневых систем должно соответствовать рекомендациям производителя.

Для лучшего укоренения растений в засушливых условиях Калмыкии (в зоне полупустынь и пустынь) считаем необходимым обильное промачивание почвогрунта сразу после посадки и при необходимости в засушливый период

Таблица 1. Результаты обследования лесных культур в Троицком участковом лесничестве.

Схема размещения - 4,5x1,0м

|

Квартал / выдел |

Год создания |

Культивируемая порода |

Густота, тыс. шт./га |

Приживаемость/ сохранность, % |

|

24 / 7 |

2013 |

Вяз приземистый |

1 878 |

40 |

|

28 / 4 |

2015 |

То же |

1 620 |

23 |

|

30 / 6 |

2019 |

-«- |

1 643 |

20 |

|

27 / 2 |

2019 |

-«- |

1 643 |

40 |

|

30 / 2 |

2019 |

-«- |

1 643 |

35 |

|

24 / 8 |

2021 |

-«- |

1 600 |

18 |

|

24 / 9 |

2021 |

-«- |

1 600 |

22 |

|

29 / 3 |

2022 |

Сосна крымская |

2 250 |

37 |

|

30 / 1 |

2023 |

Ясень зеленый |

2 250 |

20 |

|

25 / 3 |

2023 |

Акация желтая |

2 250 |

38 |

(2 раза). Руководствуясь результатами наблюдений, норма полива в среднем должна составлять не менее 1 л на 1 сеянец, при условии точечного полива под корень. Орошение следует проводить в течение 2–3-х лет. Кратность полива следует корректировать в течение вегетационного периода в зависимости от количества осадков и продолжительности бездождевых периодов.

При проведении агротехнического ухода следует учитывать не только погодные условия, гранулометрический состав почвы и ее влажность, степень влаголюбия и засухоустойчивость пород деревьев, глубину и ширину залегания корневой системы, уровень залегания грунтовых вод, но и солевой профиль почв. С одной стороны, оросительные воды, атмосферные осадки оказывают опресняющее действие. С другой – происходит засоление приповерхностных горизонтов, иссушающихся в межполивной период. Поэтому во избежание ухудшения состояния почв необходимо более тщательно подходить к определению режима и нормы полива, числа и сроков его проведения.

Правильный выбор способа орошения, техники полива способствует формированию оптимального водного, воздушного, солевого и питательного режимов почв, а следовательно, и созданию благоприятных почвенных условий для приживаемости и сохранности древесных и кустарниковых растений.

Для обеспечения необходимого количества растений к возрасту перевода лесных культур в лесопокрытые земли необходима оптимизация схемы их размещения и густоты посадки. Правилами лесовосстановления установлено, что при создании лесных культур в зоне пустыни и полупустыни количество высаживаемых сеянцев должно быть не менее 4 тыс. шт. на 1 га [14]. Ширина междурядий в зависимости от лесорастительных условий должна варьировать от 3 м в степной зоне, до 5–6 м в пустынной и полупустынной.

В зоне полупустыни на светло-каштановых почвах в комплексе с солонцами (от 10 до 25% и от 25 до 50%) считаем необходимым закладывать лесные культуры в виде кулис с 6- и 8-метровыми межкулисными пространствами соответственно. При инвентаризации лесных культур, созданных кулисами, средняя приживаемость должна рассчитываться только в кулисах. Однако в настоящее время межкулисные пространства (вла-гонакопители) являются звеном единой схемы создания лесных культур и входят в общий объем посадки.

На условно нелесопригодных почвах (бурых пустынно-степных, солонцеватых, в комплексе с солонцами от 25 до 50% супесчаного гранулометрического состава) вырастить лесные культуры не всегда удается с первого раза. На одних и тех же участках культуры создают по 2–3 раза и более. Поэтому для снижения негативного воздействия засухи, суховеев, пыльных бурь считаем необходимым на таких почвах создавать кулисные насаждения из кустарников и полукустарников. Кустарниковые породы (джузгун безлистный, гребенщик, ива кустарниковая и др.) в настоящее время занимают более половины (53,2%) лесопокрытой площади республики. Например, несмотря на то что джузгун безлистный является псаммофитом, предпочитает промытые песчаные, легкие супесчаные почвы и открытые пески, он может произрастать и на засоленных почвах супесчаного и суглинистого гранулометрического состава. Имеется положительный опыт создания смешанных культур на территории республики, где джузгун безлистный применялся в качестве основной и сопутствующей породы с лохом узколистным, вязом приземистым и другими породами.

На территории Каспийского лесничества обследованы культуры сосны обыкновенной и сосны крымской. Следует отметить, что участков для произрастания этих древесных пород на территории Республики Калмыкии очень мало. Их необходимо выявлять при обследовании лесных участков, отведенных для лесовосстановления. При создании лесных культур сосны рекомендуется осуществлять полив культивируемых растений и при посадке, и в наиболее засушливые периоды.

Существенным фактором снижения качества лесовосстановления и причиной ухудшения состояния лесной растительности является неорганизованный выпас крупного (250 тыс. голов) и мелкого рогатого скота (1,5 млн голов) на скудных естественных кормовых угодьях, находящихся, в том числе, на землях лесного фонда. Питаясь, животные приводят в движение легкие песчаные почвы, а тяжелые, наоборот, – уплотняют. Защитить лесные культуры от домашнего скота можно с помощью системы «Электропастух».

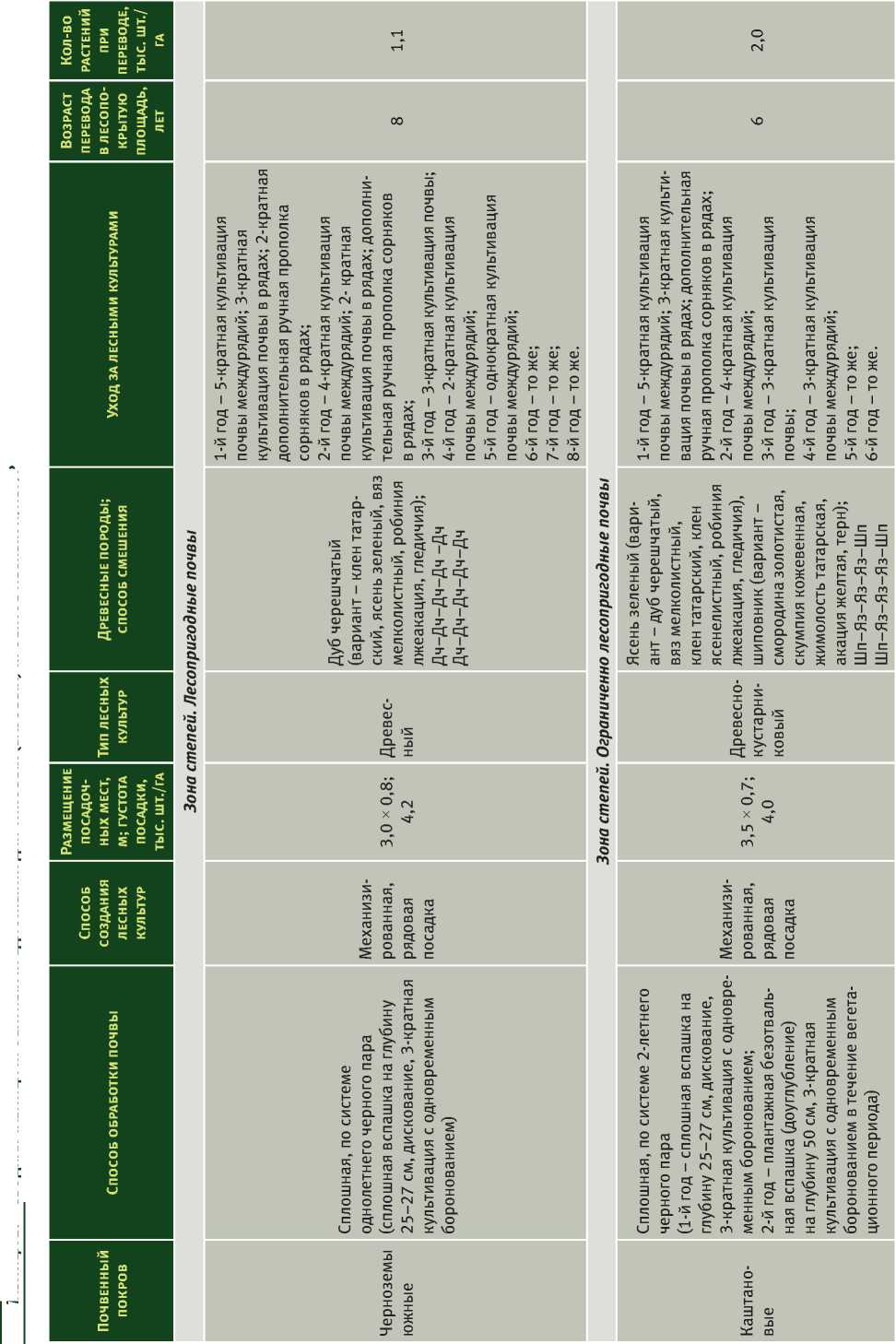

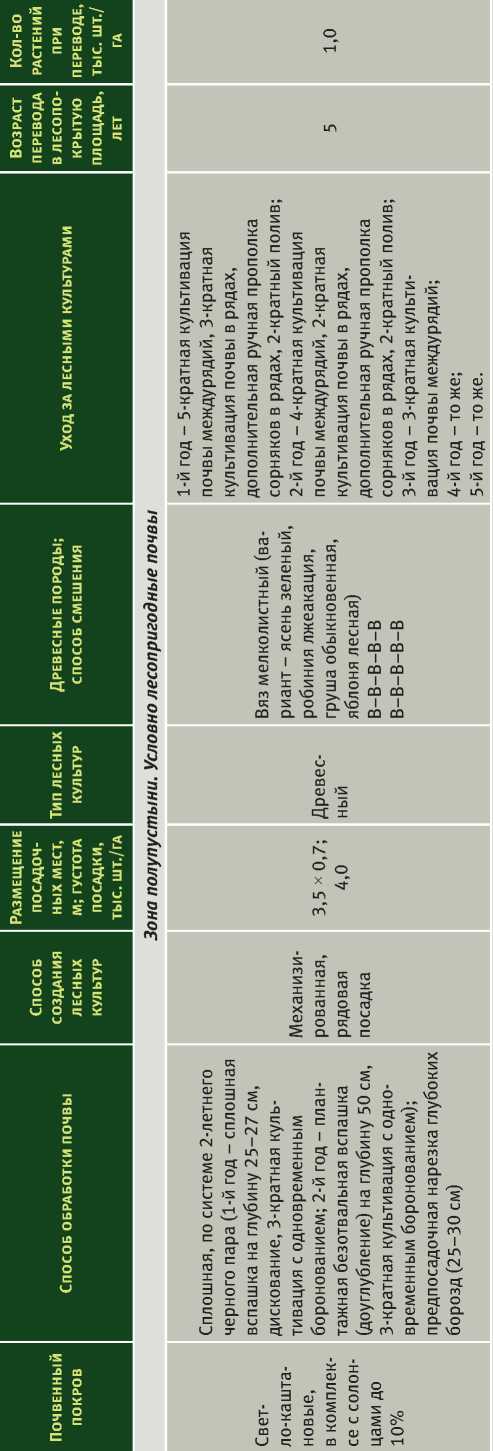

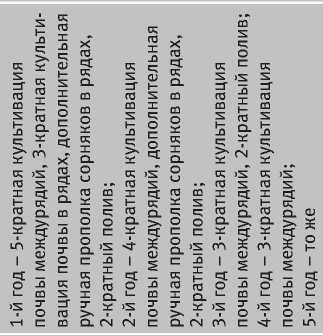

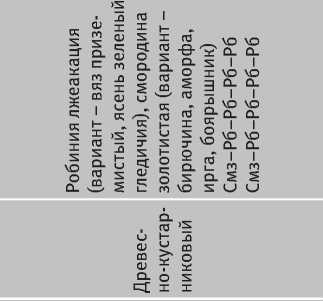

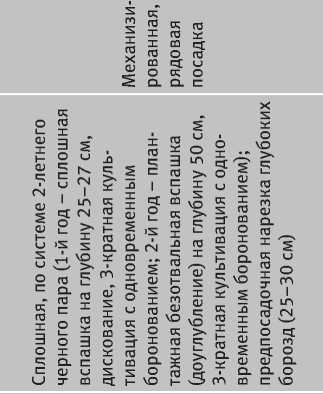

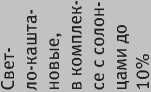

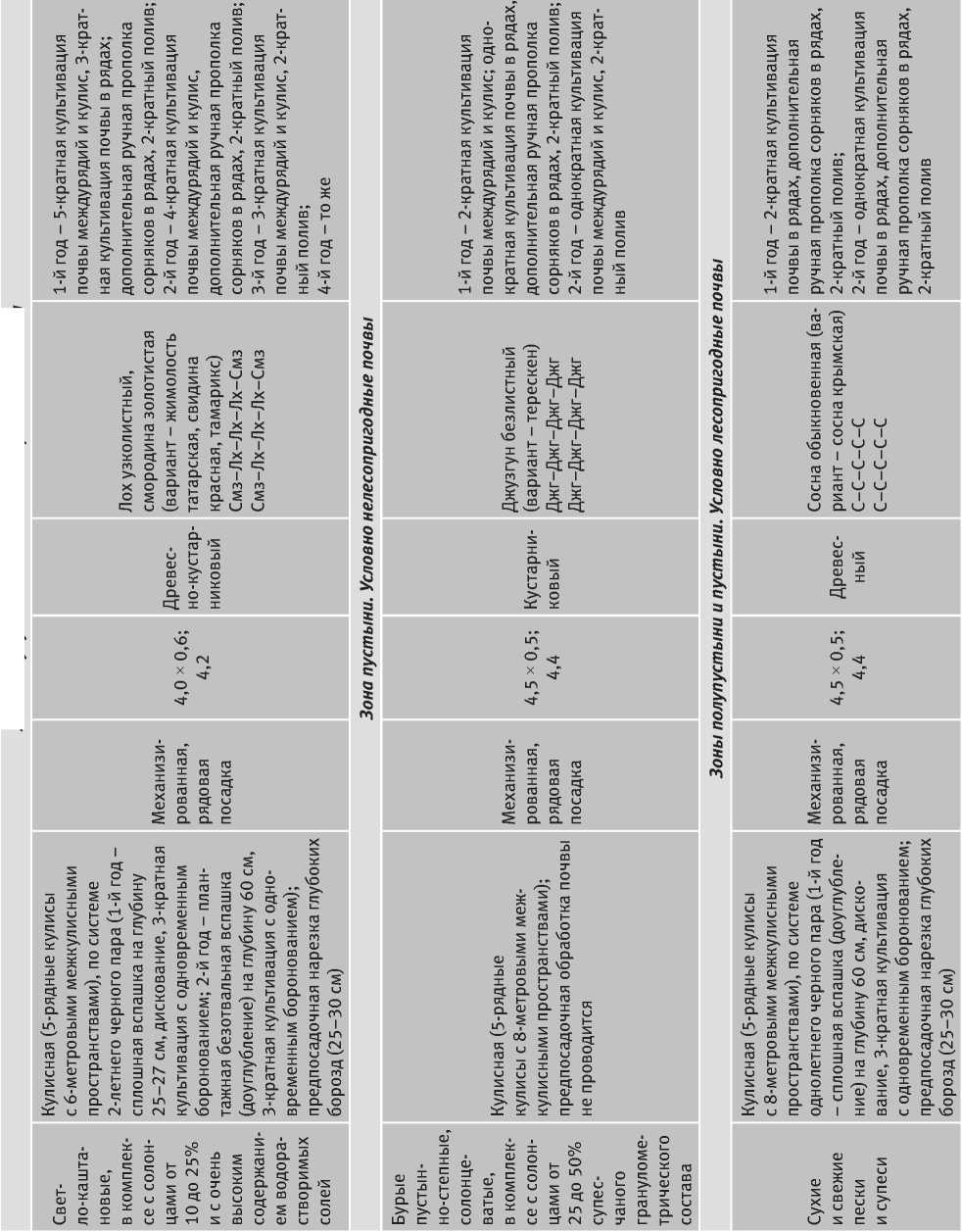

Для выявления оптимальных технологических приемов создания лесных культур проведен анализ технологий лесовосстановления и лесоразведения, рекомендованных для Республики Калмыкии институтом «Союзгипролесхоз» (1974, 1980, 1982, 1991 гг.) и ВО «Леспроект» (1986 г.) [15–19]. Данные о сохранности лесных культур, а также результаты их натурного обследования послужили основой при разработке предложений для типовых проектов лесных культур (табл. 2).

В 2023 и 2024 г. в Элистинском, Каспийском и Октябрьском лесничествах были заложены опытные посадки лесных культур с использованием широкого ассортимента древесных и кустарниковых пород (сосна крымская, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, ясень зелёный, вяз мелколиственный, лох узколистный, айлант высочайший, джузгун безлистный, терескен, аморфа и шелюга). Основная цель опытных работ – уточнение ассортимента пород, приемлемых для выращивания в Республике Калмыкии.

Заключение

Анализ и систематизация опыта создания лесных культур на территории Республики Калмыкии позволили разработать основные предложения для типовых проектов лесных культур в различных природных зонах.

Предложенное научное обоснование для типовых проектов позволит повысить качество выращиваемых лесных культур за счет усовершенствования некоторых технологий и операционных приемов. Во-первых, следует увеличить количество высаживаемых сеянцев, которое согласно Правилам лесовосстановления должно быть не менее 4 тыс. шт./га. Во-вторых, необходимым условием в засушливых условиях зоны полупустыни и пустыни является полив создаваемых лесных культур. В-третьих, особенного внимания требует обработка почвы перед посадкой. В зоне степей на лесопригодной почве рекомендуется обработка по системе однолетнего черного пара, а в зоне степей на ограниченно лесопригодных почвах и зоне полупустыни и пустыни – по системе двухлетнего черного пара.

Финансирование. Работа выполнена в рамках исследований, проводимых по теме Государственного задания ФБУ ВНИИЛМ № 1-В23 «Научное обоснование мероприятий по увеличению лесистости Республики Калмыкия путем лесовосстановления и лесоразведения на землях лесного фонда».

Таблица 2. Сводная таблица проектных предложений для типовых (базовых) проектов лесных культур

CM

Uj s з:

J

О

Зона полупустыни. Условно лесопригодные почвы

Список литературы Научное обоснование типовых проектов лесных культур в различных природных зонах Республики Калмыкии

- Об утверждении лесного плана Республики Калмыкия. - Текст: электронный. Распоряжение главы Республики Калмыкия от 11.02.2019 № 31-РГ. - Режим доступа: URL: https://docs.cntd.ru/document/553107138 (дата обращения 20.10.2023).

- Крывда, С.А. Лесоразведение на юге Ергеней / С.А. Крывда // Лесное хозяйство. - 1958.- № 3.- С. 76-80.

- Князева, Л.А. Защитное лесоразведение в сухой степи Западного Казахстана / Л.А. Князева. - Москва: Наука, 1975. - 160 с.

- Богун, А.П. Пути развития лесного хозяйства Калмыкии в рамках степного законодательства / А.П. Богун // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2013. - № 6 (37). - С. 81-89.

- Манаенков, А.С. Состояние и перспектива возобновления защитных лесонасаждений на южном черноземе / А.С. Манаенков, М.В. Костин // Лесное хозяйство. - 2009. - № 3. - С. 18-20.

- Стратегия развития защитного лесоразведения в Волгоградской области на период до 2025 года / К.Н. Кулик, А.Т. Барабанов [и др.]. - Волгоград: ФНЦ Агроэкологии РАН, 2017. - 39 с.

- Кладиев, А.К. Состояние старовозрастных насаждений вяза мелколистного на участке государственной защитной лесной полосы Волгоград-Элиста / А.К. Кладиев, Л.П. Радочинская // Агроэкология, мелиорация и защитное лесоразведение: материалы Международной научно-практической конференции. - Волгоград: ФНЦ Агроэкологии РАН, 2018. - С. 88-92.

- Киштанов, Б.В. О проблемах защитного лесоразведения в Республике Калмыкия / Б.В. Киштанов, М.В. Костин // Экологические и биологические основы повышения продуктивности и устойчивости природных и искусственно возобновленных лесных экосистем: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию высшего лесного образования в г. Воронеж и ЦЧР России (4-6 октября 2018). -Т. 2. - Воронеж: ВГЛТУ, 2018. - С. 407-414.

- Рекомендации по повышению устойчивости насаждений государственных лесных полос степной зоны европейской части России / И.Я. Чеплянский, Т.Я. Турчин, А.А. Мартынюк, А.С. Ермолова, В.В. Поповичев. -Пушкино: ВНИИЛМ, 2022. - 68 с.

- Республика Калмыкия: единый государственный реестр почвенных ресурсов России. - Текст: электронный. - Режим доступа: URL:https://egrpr.esoil.ru/content/adm/adm08.html (дата обращения 20.10.2023).

- Республика Калмыкия: информационная система почвенно-географическая база данных России. - Текст: электронный. - Режим доступа: URL: https://goo.su/6FvKGaM(дата обращения 20.10.2023).

- О выполнении работы по разработке проекта (концепции) создания лесных культур на территории лесопаркового зеленого пояса г. Элисты: отчет / ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова». - Элиста, 2021. - 135 с.

- Обработка почвы в Западной Сибири / В.А. Федоткин, В.В. Рзаева, Н.В. Фисунов, О.С. Харалгина, С.С. Миллер. - Тюмень: ИД «Титул», 2018. - 138 с.

- Правила лесовосстановления. Утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2021 № 1024. - Текст: электронный. - Режим доступа: URL: http://publication. pravo.gov.ru/Document/View/0001202202110024 (дата обращения 20.10.2023).

- Техно-рабочий проект реконструкции зеленой зоны г. Элисты. - Волгоград: Всесоюзный государственный проектно-изыскательский институт «Союзгипролесхоз», 1974.

- Техно-рабочий проект облесения и закрепления песков на территории ГЛФ Комсомольского мехлесхоза Черноземельского района, Калмыцкой АССР. - Волгоград: Всесоюзный государственный проектно-изыскатель-ский институт «Союзгипролесхоз»,1980.

- Рабочий проект реконструкции сохранившихся и восстановление погибших насаждений по берегу Чо-грайского водохранилища в ГЛФ Южного мехлесхоза Калмыцкой АССР. - Волгоград: Всесоюзный государственный проектно-изыскательский институт «Союзгипролесхоз», 1982.

- Рабочий проект повышения жизнеустойчивости государственной защитной лесной полосы Волгоград -Элиста - Черкесск в пределах Калмыцкой АССР. - Москва: Всесоюзный государственный проектно-изыскатель-ский институт «Союзгипролесхоз», 1991.

- Проект организации и развития лесного хозяйства Южного мехлесхоза Министерства лесного хозяйства Калмыцкой АССР Министерства лесного хозяйства РСФСР. - Воронеж, 1986.