Научные основы разработки дентальных имплантатов

Автор: Лясников В.Н., Лепилин А.В., Протасова Н.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены актуальные проблемы разработки, получения и применения в клинической практике современных биосовместимых материалов и покрытий на их основе. Особое внимание уделено внутрикостным дентальным имплантатам, которые на сегодняшний день являются одним из наиболее популярных и хорошо освоенных методов устранения дефектов зубных рядов при частичной и полной адентии.

Адгезия, гидроксиапатит, когезия, напыленное покрытие, пористость, супраструктура, электроплазменное напыление

Короткий адрес: https://sciup.org/14917757

IDR: 14917757

Текст научной статьи Научные основы разработки дентальных имплантатов

-

1Из вестно, что для устранения дефектов зубных рядов в современной стоматологии широко используются внутрикостные имплантаты [1–3]. Важным условием длительного срока службы имплантата является эффективная остеоинтеграция, т.е. непосредственный физический контакт микро- и нанострукту-рированной поверхности имплантата с челюстной костью пациента.

Потребность в протезировании с помощью имплантатов в настоящее время очень велика. На практике постоянно возникают и решаются вопросы разработки новых конструкций имплантатов и технологий их изготовления с использованием современных материалов, которые позволили бы достичь полной биохимической и биомеханической совместимости и требуемого клинического эффекта [4, 5]. Использование плазмонапыленных наноструктури-рованных пористо-порошковых титановых и гидроксиапатитовых слоев на внутрикостной поверхности имплантата позволило значительно повысить их качественные показатели.

В настоящее время применяются и создаются материалы для дентальных имплантатов с высокими эксплуатационными и функциональными свойствами. Эти материалы должны сочетать в себе определенные свойства живой и неживой материи таким образом, чтобы при необходимости изготовленные из них изделия могли частично или полностью выполнять функции тех или иных утраченных естественных органов. В связи с этим существует необходимость разработки научного подхода при решении проблемы создания высокоэффективных дентальных имплантатов.

Известно, что стоматологические имплантаты вступают в сложное взаимодействие с окружающей живой тканью, и вследствие чрезвычайно неравномерного распределения напряжений, возникающих при знакопеременных жевательных нагрузках, появляется опасность отторжения имплантата, т.е. нарушения границы контакта между его поверхностью и костью.

Кроме того, имплантаты находятся в постоянном контакте с биологической жидкостью и поэтому должны быть стойкими к коррозии и не должны образовывать токсичных либо канцерогенных продуктов реакций. Поэтому существует проблема создания конструкции имплантата, которая по функциональным и эксплуатационным свойствам максимально приближалась бы к естественному корню зуба.

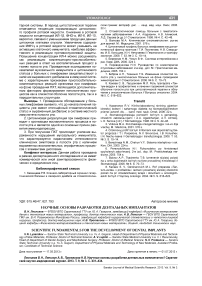

При всем многообразии форм имплантатов (рисунок) и их конструктивных особенностей важное

значение имеет создание на поверхности имплантата пористого композиционного многослойного на-ноструктурированного покрытия с размерами пор 50–250 мкм. Используя технологию плазменного напыления порошковых материалов (титан, гидроксиапатит и др.), удается сформировать многослойное наноструктурированное покрытие.

В этом случае легко учесть ряд важных научно обоснованных рекомендаций:

-

- согласование основных физико-механических свойств каждого последующего слоя с предыдущим;

-

- снижение модуля упругости покрытия;

-

- применение принципа наименьшей общей толщины покрытия и толщины отдельного слоя (вплоть до формирования нанослоев);

-

- применение системы промежуточных слоев между основой имплантата и наружным биоактивным наноструктурированным слоем.

В настоящее время типовой процесс изготовления имплантатов включает следующие этапы:

-

- формирование из компактного материала (титан, цирконий, керамика и др.) основы имплантата (токарная, фрезерная обработка, штамповка и др.);

-

- обработка поверхности имплантата (очистка, газовакуумная обработка, дробеструйная обработка, лазерная обработка и др.);

-

- напыление системы пористых слоев;

-

- напыление биокерамического слоя (гидроксиапатит, биостекло и др.);

-

- финишная обработка;

-

- контроль качества.

В нашем случае многослойное биокомпозицион-ное покрытие приобретает требуемые свойства благодаря тому, что его структура представляет композицию из последовательно напыленных слоев. Первый титановый слой имеет толщину не более 5^7 мкм, второй титановый пористый слой имеет толщину до 15^20 мкм, третий слой из смеси порошков титана и гидроксиапатита в равных объемных долях имеет толщину до 15^20 мкм, последний слой из гидроксиапатита имеет толщину до 30^35 мкм. Прочное закрепление имплантата в костной ткани определяется в первую очередь пористой структурой и химическим составом поверхностного слоя имплантата.

Для таких конструкций имплантатов мы предлагаем использовать трехфазную модель «имплантат — покрытие — костная ткань», так как при разработке и использовании двухфазной модели не учитывается функциональное назначение и упругодемпфирую-щие свойства пористых покрытий с проросшими волокнами костной ткани.

Известны преимущества и целесообразность использования имплантатов с гидроксиапатитовым, биоактивным стеклокристаллическим и др. покры-

гладкий винтовой б в

Некоторые типопредставители конструкции пластинчатых (а); цилиндрических (б) и специальных с антиротационной системой (в) (соединение: цилиндр+шестигранник) имплантатов, разработанных совместно СГТУ им. Ю. А. Гагарина и СГМУ им. В. И. Разумовского тием, комплексные исследования которых показали значительное увеличение остеоинтегративных свойств. Известно, что резорбируемость ГА зависит от степени его кристалличности и увеличивается с ростом дефектности и аморфизованности кристаллической структуры.

Биоактивное плазмонапыленное покрытие на внутрикостном имплантате формируется в основном из расплавленных частиц, имеющих гранулометрический состав 1–5 мкм; 40–70 мкм; 70–100 мкм. Мелкие частицы (при выбранном технологическом режиме напыления — ток дуги, дистанция напыления, температурный режим напыляемого изделия и т.д.) полностью расплавляются в плазменной струе и хорошо растекаются по специально подготовленной подложке. В то же время крупные частицы в плазменном потоке расплавляются не полностью, и поэтому покрытие формируется достаточно сложной структуры. Полученные покрытия подвергались модификации ионно-лучевым облучением [6, 7]. Заметный эффект дает также использование лазерного и ультразвукового облучения при формировании биоактивного покрытия [6].

Формирование соответствующих покрытий на поверхности имплантатов с помощью плазменного напыления — относительно сложный физико-химический процесс, зависящий почти от более 100 технологических параметров.

Это позволяет успешно управлять процессом, создавая функциональные покрытия различного типа с широким диапазоном физико-механических свойств [6]. Однако установление корреляции между отдельными технологическими параметрами и конкретными свойствами получаемых покрытий представляет собой достаточно сложную задачу.

Существующие технологии напыления биоматериалов отличаются значительной стоимостью, что сдерживает их широкое применение на практике, так как выпускаются они мелкосерийными партиями на производствах, где практически отсутствуют средства автоматизации. Накопленный опыт в использовании технологий плазменного напыления биокомпозиций свидетельствует, что ее развитие тесно связано с развитием средств автоматизации изготовления имплантатов и их напыления. Дальнейшее совершенствование технологии плазменного напыления в производстве стоматологических имплантатов связано с комплексными исследованиями многослойных био-композиционных наноструктурированных покрытий и установлением связи между технологическими режимами, физико-механическими свойствами и на этой базе с созданием автоматизированного технологического оборудования.

Таким образом, результаты клинических исследований показали высокую эффективность применения имплантатов с биопокрытиями, нанесенными методом плазменного напыления, которое обеспечивает получение необходимых свойств поверхности. Разработка новых концепций и научных подходов в технологии и создании высокоэффективных материалов и соответственно имплантатов позволила значительно повысить их функциональные и эксплуатационные свойства.

Важнейшей проблемой научных исследований и эффективного применения внутрикостных имплантатов является биологическая и биомеханическая совместимость, а также механизмы взаимодействия живой ткани и имплантата, поэтому особое значение отводится исследованиям в области создания био-композиционных наноструктурированных материалов и покрытий.

Весьма перспективным, на наш взгляд, является использование плазменных технологий напыления пористопорошковых и композиционных многослойных биоактивных покрытий, что требует дальнейшего исследования в области технологии, материаловедения, а также создания высокоэффективного автоматизированного напылительного оборудования.

Список литературы Научные основы разработки дентальных имплантатов

- Робустова Т. Г. Имплантация зубов (хирургические аспекты). М.: Медицина, 2003. 560 с.

- Современные проблемы имплантологии: сб. науч. ст. по материалам 6-й Междунар. конф., 20-23 мая, 2002 г. 162 с.

- Новые технологии в стоматологии и имплантологии: сб. науч. тр. по материалам 8-й Всерос. конф., 23-24 мая 2006 г./Сарат гос. техн. ун-т. ред. В.Н. Лясников. Саратов: СГТУ, 2006. 315 с.

- Стоматологические имплантаты: исследование, разработка, производство и клиническое применение/А. В. Лясникова, А. В. Лепилин, Н.В. Бекренев, Д. С. Дмитриенко/под ред. В.Н. Лясникова, А.В. Лепилина. Саратов: СГТУ, 2006. 254 с.

- Стоматологическая имплантология/Э.А. Базикян, А.Ф. Бизяев, М.В. Ломакин [и др.]/под ред. С. Ю. Иванова. М.: ГЭ ОТАР МЕД, 2004. 296 с.

- Лясников В.Н., Протасова Н.В. Плазменное напыление в электронике и биомедицинской технике: учеб. пособие для студ. физ.-техн. спец. Саратов: СГТУ, 2010. 285 с.

- Лясников В. Н., Муктаров О. Д. Ионно-лучевая технология наноструктурирования гидроксиапатитовых плазмонапы-ленных покрытий//Вестник СГТУ. 2012. № 2 (66). С. 92-96.